█ 1、过去五年,谁打赢了中国城市的人口争夺战?

微信公众号:城市战争

文|chenchen 林小昭(城市战争特邀研究员)

过去五年,中国城市的人口争夺战,发生了一些微妙的变化。长三角、珠三角两大经济中心在吸引外来人口上已初显疲态,而一些内陆省会城市则展现出惊人的爆发力,就连北上广深也不遑多让。

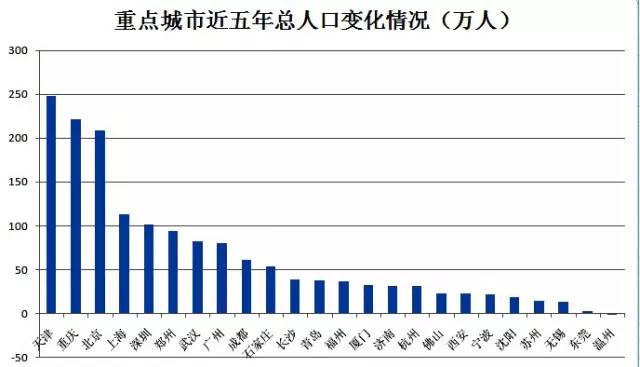

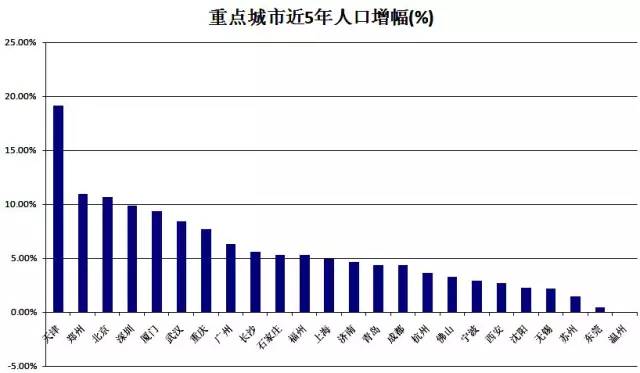

我们选取了24个重点城市(部分重点城市因数据未公布没有纳入统计),对其过去五年的常住人口增长情况做了一个比较分析,发现有这样几个新动向值得关注。

1 北上广深人口流入放缓

根据2015年全国1%人口抽样调查数据,再对比2010年第六次全国人口普查与2000年第五次全国人口普查的相关数据研究发现,最近近五年(2010~2015),绝大多数重点城市的人口流入势头明显放缓,重点城市之间的分化也十分明显。

数据显示,2000年到2010年是北上广深吸引外来人口的爆发期。在这个十年,北上广深年均人口增量分别是60.4万、62.8万、27.6万、33.5万。然而,进入2010——2015年这个区间后,北上广深年均人口增量逐渐降低,分别降至41.86万、22.74万、16.06万、20.42万人。去年上海的常住人口甚至出现负增长。

另外值得注意的是,新世纪前十年,上海的年均人口增量略超北京,但最近五年,北京的年均人口增量几乎是上海的两倍。很明显,最近五年,北京在人口争夺战上已经取得对上海的胜利,这很可能是北京最近五年在新经济领域领先上海的一个重要原因。

大部分热点二线城市的情况也类似。例如厦门近五年人口年均流入为6.6万人,不到前十年的一半。杭州近五年年均流入6.3万人,大概为前十年的三分之一。西安近五年平均每年增加4.6万人,而前十年平均每年增加10.56万人。

2 苏锡佛莞接近零增长

最近五年,一线城市的人口增长放缓,而苏州、东莞、佛山、无锡、温州等明星地级市则只能用“微增”来形容,有的甚至接近零增长。

例如苏州近五年年均仅增加3万人,而在新世纪的第一个十年,苏州平均每年增加35.4万人。无锡近五年年均增加2.8万人,而前十年的这一数字为11.9万人。东莞近五年年均仅增加了0.68万人,而前十年平均高达17.74万人。温州最近五年总人口更是下降了0.5万。

3 天津重庆福州石家庄增速比前十年更快

尽管北上广深杭厦的人口增长有所放缓,但仍有这样几个城市的人口增长比新世纪头十年还要迅猛,让我们一个个读出它们的名字:天津、重庆、福州、石家庄。

天津的增加值最大,近五年天津人口年均增量达到了49.53万,比新世纪前十年多了20万左右。2010年起,天津取代内蒙古,连续四年增速领跑全国。只在2014年以后,增速第一的位置才被重庆取代。

重庆的表现更是惊艳,最近五年重庆每年新增常住人口44.39万人,而在新世纪前十年,重庆的常住人口基本是负增长——年均减少20.58万人。2014年之后,重庆在人口增速上位居全国省级行政区之冠。

除了天津与重庆,石家庄和福州这两个省会城市也实现了逆势增长,最近五年的年均增量也超过了新世纪前十年。这两个城市前十年发展速度不是很快,人口的流入总量也不算大,但近年来经济增长不断加快,人口流入也跟着走高。

4 郑州武汉人口增量超过广州?

从近五年的增量来看,常住人口增加最多的是天津,5年共增加了246.77万人,紧随其后的是重庆和北京,这两个城市的增量都超过了200万。

上海和深圳的增量排在四、五位,两座城市增量都在100万以上。值得注意的是,第六和第七是来自中部的郑州和武汉,增量分别达到了94.25万和84.23万,二者均超过一线城市广州(80.03万人)。

当然,这里需要补充一句的是,广州的常住人口数量一直被认为严重低估,这从广州地铁的日均客流量、手机用户量等数据都能找到佐证,另外广州相关领导曾在一些场合透露广州的常住人口数量超过1600万。

增量倒数五位的城市分别是温州、东莞、无锡、苏州和沈阳。作为一个东北城市,沈阳的人口增长乏力很好理解,温州、东莞、无锡、苏州等明星地级市的人口增长乏力,很可能是在过去五年的人口争夺战中,输给了自己的省会城市。

5 人口增幅最大的是天津、郑州与厦门

数据显示,新世纪前十年里,人口增长速度最快的城市分别是厦门、苏州、深圳、北京、上海、佛山、郑州、天津、广州和东莞。除了郑州,其余城市全部来自东部沿海地区。而近五年时间里,原本人口增速靠前的苏州、佛山、东莞等地已位列倒数的位置,郑州、武汉、长沙、重庆等中西部城市则跃居前列。

不过,有七个城市在前十年及近五年这两个阶段的人口增幅都比较靠前,分别是厦门、深圳、北京、上海、天津、郑州和广州。

如果以2000~2015年的时间尺度来统计,哪些城市的总体增幅更大?第一名是厦门,它以88.29%的增幅高居第一。厦门之后,苏州、深圳和北京也都超过了50%。第五到第十名分别是上海、佛山、郑州、天津、广州、东莞。

而苏州、佛山和东莞等明星地级市的快速增长期是2000~2008年,08年全球金融危机后,这些城市的人口流入迅速放慢。

(编者注:本文数据来自全国人口普查数据以及第一财经日报相关报道)

文|chenchen 林小昭(城市战争特邀研究员),微信公众号 城市战争

长按识别二维码,查看原文

█ 2、华农三角地“都市桑麻”团队:我们已经使出了洪荒之力!

微信公众号:众规武汉

摘录:

让我们一起来看看本次众规华农三角地的优胜方案——都市桑麻以及它背后的故事吧。

都市桑麻方案充分提炼项目地块要素及周边环境要素中的“农”字,结合现在普遍存在于城市中的一种田园情怀,将主题定位为都市桑麻。桑麻,泛指农作物,农事。

而都市桑麻——则是在城市之中可以进行的休闲农事,在城市之中可以看见的田野绿洲,身处都市,依然能享受接触田园牧歌般的生活。并运用延伸、延展、延续的设计手法将这一理念贯穿整个方案之中。

方案商业商务部分呈一个组团的形式,我们这部分的延展,将大多数的建筑屋顶进行功能延展,形成屋顶农场。

这个屋顶农场就像海一样,把它周边呈岛状分布的商务建筑联系起来,为商务人员提供连续的交流平台,并在其中设置咖啡馆书吧,形成充满活力的交流休憩圈。

大家走出他们的办公室,汇集到屋顶农场中来,一起聊天,交流。而在某些建筑顶层,还可作为一些农业类科研机构的农场实验室。

同时通过一条架空的栈道,从地块西北部广场直接可步行至狮子山上,跨过经常打乱我们步伐的车流,形成完全流畅的步行交通,登高望远,拥山观湖,将狮子山纳入居民的散步休闲中去。

住宅部分除了绿色住宅建筑设计外,在原本应该是公共绿地的地方,根据户数将其分割成大小不均的田地,可让每户居民认领一块自家的田地。可以照顾人们困在钢筋水泥城市里的田园情怀。

同时方案也注重历史文脉的延续。华农老校门前的这条1924年就开始使用的老路,曾经作为出入口,承载了太多华农人以及周边人群的记忆。

在方案中将其保留,改为人行。并做为场地内的一条轴线,对其加入新的复合功能,使其成为连接几个主要广场节点的纽带。

本次项目优胜团队成员来自武汉大学城市规划学和建筑学的四位硕士研究生——胡鹏亮、王存颂、李俊、赵田。与他们的交流过程中,开朗、热爱设计、充满活力是他们最明显的标签。

长按识别二维码,查看原文全文

█ 3、【科研创新】一辆单车一条路——城市道路自行车骑行环境优化方法研究

微信公众号:同济规划TJUPDI

摘录:规划应用阶段

以选择模型的效用函数为基础,确定要素权重,建立自行车骑行环境综合评价指标。以上海中心城区为案例,应用街景地图,收集评价所需的环境要素。

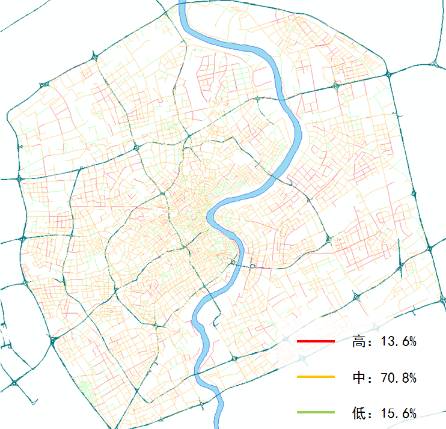

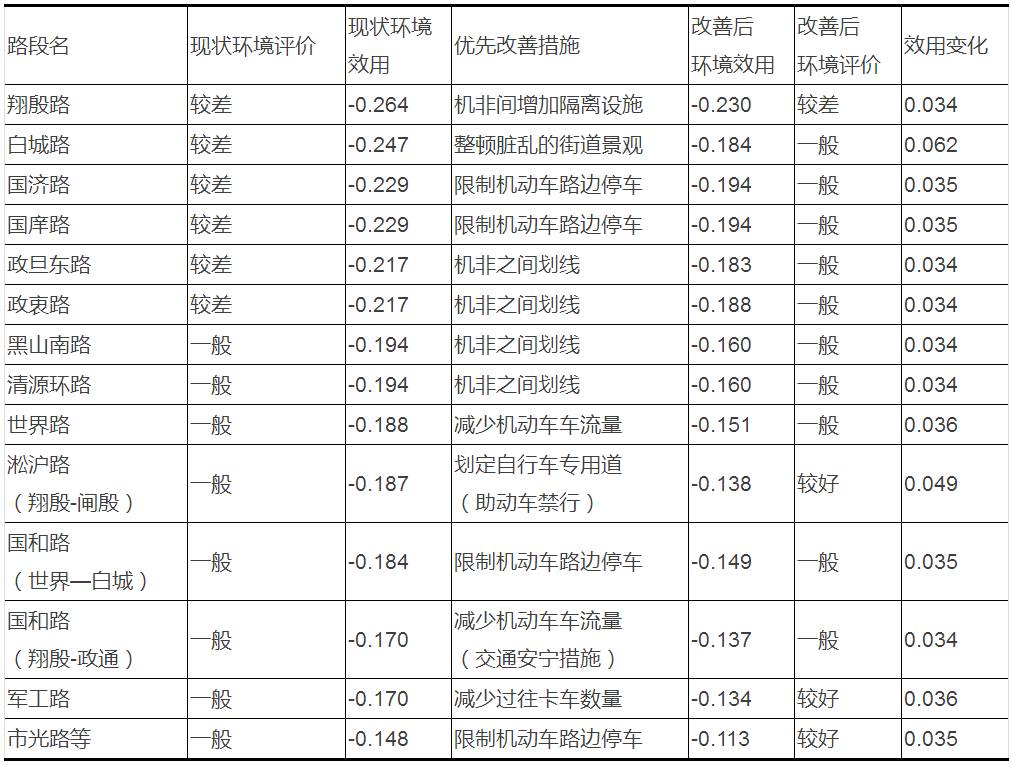

对上海市中心城区的骑行环境进行评价(图3),又以杨浦区为焦点,辨识存在问题,提出针对性的优化措施(表1)。

图3:上海中心城区可骑行道路环境综合评价

软件开发阶段

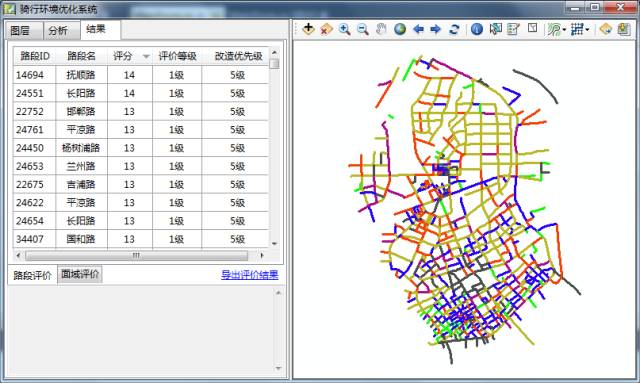

基于ArcGIS平台,用Python语言编写骑行环境评价及优化工具箱“骑行环境评价系统V1.0”,获软件著作权(图 4)。将上一阶段的规划应用方法数字化、流程化,提高规划的效率和准确性。

图4:路段优化优先级建议

结论和观点

(1)骑行路径选择行为模型分析获得了良好的拟合结果,各要素对骑行环境的影响全部符合假设。

在所有的环境要素中,车道类型的影响力远高于其他要素。影响力相对较高的要素有机动车流量、隔离设施、路边停车、自行车道宽度。

对于隔离设施,划线隔离的效用不显著,与无隔离措施几乎无异。

在沿路自然景观要素方面,经过公园的效果不显著,经过河流有相对显著的正效用。在沿途街道景观方面,也只有当街道整洁优美,才能产生显著的骑行环境效用。

(2)青年人与中老年人在关注的环境要素上也颇为相似,但程度明显不同。

两类人群对道路的绿化、沿途自然景观、街道景观都不太关注。年轻人对时间的重视明显高于中老年人。

在骑行环境安全、舒适性方面,中老年人显著比年轻人更重视,具体包括车道类型、机动车流量、自行车道宽度。

在隔离措施方面,中老年人对骑行安全的要求相对简单,最好有实质隔离,但对其质量要求不高。

(3)通勤目的与休闲目的下的骑行环境偏好存在明显差异。

通勤目的下,骑行者关注的要素相对少,主要集中在车流量、车道类型、隔离设施、路边停车、车道宽度、红绿灯数量这些功利性较强的方面;且对时间敏感。

休闲出行的骑行者不在乎时间,关注的要素更加全面,尤其更加看重道路绿化、自然景观、街道景观这些“软环境”。

(4)上海中心城区骑行环境总体处于中等水平,高、中水平道路的骑行连接度较低。

老城区的问题最突出,骑行环境最差,连接度最低。但是,老城区路网密度较高,服务设施相对集中,因此也是发展慢行交通潜力最大、价值最高的地带,需要在未来的改造实践中予以重视。

目前上海中心城区的骑行环境改善重点是自行车骑行者的路权保障问题,在此基础上,可再采取美化街道、增加道路绿化等满足高层次需求的改造措施。

长按识别二维码,查看原文全文

█ 推广:提升数据分析基础技能,城市数据研习社,“千人计划”

微信公众号:国匠城

通过城市数据研习社的学习,能够在新数据环境下,系统性的掌握数据分析与表现的基础技能,在规划场景中直接运用,如果你对城市数据分析与表现感兴趣,欢迎加入这个计划。

国匠城APP

认真 坚持 梦想

安卓长按识别二维码安装

苹果商店搜索国匠城

提示:APP可以直接注册,无需邀请码

规划头条 | 城市随拍 | 业内交流

规划问道

规划问道