最近,LAB408在紧密筹备同济4年级的一次题为社区综合体设计的本科教学活动。基地为上海杨浦区永吉路的社区综合体所在场地。此社区综合体已经建成,在这里我们以建成的综合体为参考,重新反思建筑学专业内的传统话语与教条,并重新构想新的社区综合体的可能性。以下为对现存的相关理论的梳理,作为这次Studio的铺垫。

建筑从城市出发

Architecture from the city

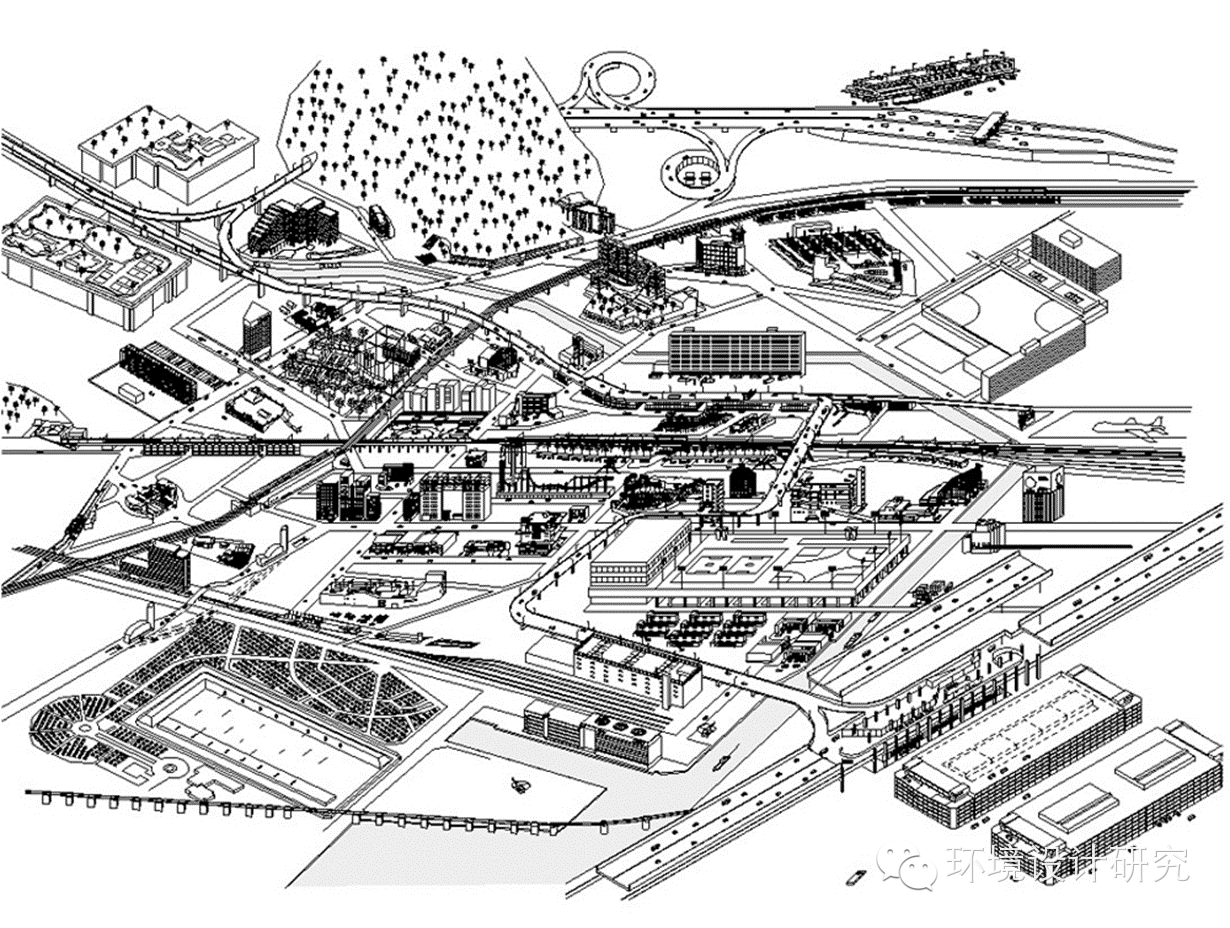

XL-城市

过去20年高速度的城市建设,难以置信的巨大数量的建筑遍地开花,建筑师们疯狂赚钱之余或许生产了许多自己都不愿意认的作品,以至于鲁道夫斯基的“没有建筑师的建筑”,似乎在城市中大行其道。从建筑师自身的价值观视角看,在这期间的建筑市场与城市空间的主要特征之一,就是让人鄙夷的滥建筑大量涌现。他们是滥建筑,默建筑,弱建筑,坏建筑…但从城市的角度上来说,塚本由晴在其《东京制造》中提到,如果透过建筑物形式来观察东京的现实,憨直的“滥建筑”比任何名作都要好,是更加“与我们肌肤相亲的东京”。阮庆岳先生在《建筑退化论》中写道:“若想加入世界行列的亚洲城市,恐怕必须理解到,没有先对自身的价值与伦理究竟何在,做出思考与了解,只想对他者的外在秩序做模仿,是很难从中建立自身真正位置的。”

现在,这种快速建设的城市空间及其结构正影响着每一人的居住、交往和社会关系。暗流涌动的社会网络(Social Network)正将我们传统上的对城市和场所的理解逐个击破,这就是我们所面对的城市环境的重要特点。

(塚本由晴《东京制造》中的插图)

L-建筑

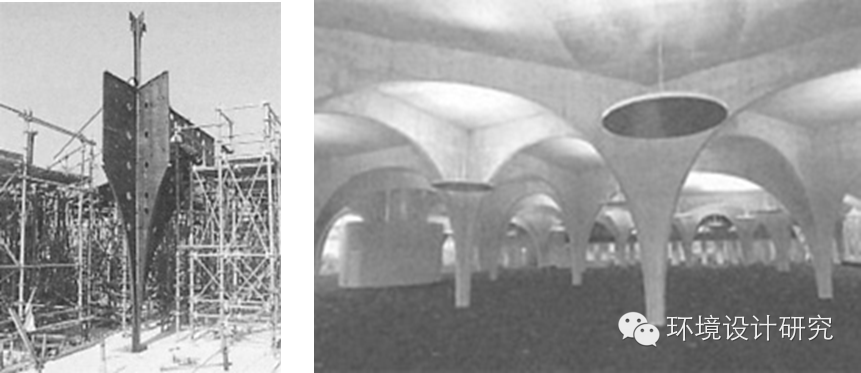

而即使从建筑学传统的价值观视角来解读,从某种程度上来说“滥建筑”的存在甚至比堂而皇之的建筑的存在相比要名正言顺,因为它的太憨直,很多时候就是以我们一直倡导的形式追随功能,结构反映造型的方式存在的——用一种近乎木讷的方式回应建筑的问题。它在外力的作用下完全屈服,但又非常合理。虽然现代建筑关于形式问题的口是心非已经不是史学界什么新鲜的噱头,西方建筑史学界有将柯布西耶定义为一个形式的折衷主义者的论断,站在后现代主义之后来看,也真的是一件十分耐人寻味的事情。几十年前格罗皮乌斯在自己的钢构上纠结要不要涂油漆或者做一层保护层,几十年后的现在伊东丰雄的多摩艺术大学图书馆的漂亮混凝土拱仍夹藏着钢构,这种状况真发人深省。

(多摩艺术大学图书馆的构造体的钢板骨架及室内效果)

或许这个命题本身并不那么重要和唯一。精美的建筑游戏是一种至上追求,但在价值观领域,建筑师已经走得足够远,现在需要回头来看一眼生活的日常和我们所处的社会。高端的、精英的价值观审美固然好,可惜真正好的东西总是只有一少部分人能欣赏的,而日常的、大量存在的事物也蕴含着无限的潜能。如果说高大上满足的是我们的精神食粮,那么大量滥造的城中村、棚户区、违建解决了绝大多数无权无势者的生存权问题。大家也许看着觉得他们很有趣,因为价值观的标尺再次作祟了,就抱着“一种对随便乱造的期待感”。而事实上,他们都很重要,或者可以说是“乱造”但并不随便,他们在各自的维度、生态结构中都发挥着重要的作用。说到这里,不由得突然惊觉,最难的事情就是,这种对日常事物的发现比之前面提到的高端审美似乎有时候更难被大众欣赏到——这似乎更是一种高端的、理性的价值观,但却又有什么所谓呢——这些卑微的房子中,生存着的都是鲜活的个体,都有自己独特的故事要述说,实实在在。

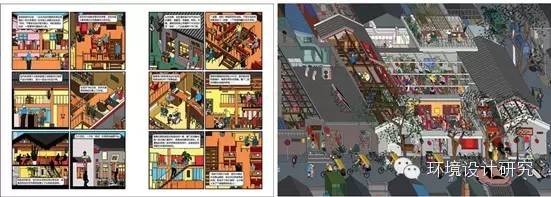

(李涵、胡妍《一点儿北京-南锣鼓巷》中的插图)

M-室内

(永吉路社区综合体内丰富的业态“杂交共生”:菜场、超市,商业、电玩、动漫、网吧、宾馆、群租房、歌厅、办公…)

室内层面的问题长期被建筑师忽略,至少在生产型建筑师的眼中,室内的构想真的就只是一张效果图,很多时候只能充当噱头罢了。但在《一点儿北京》作者李涵的视角中,至少在中国,城市的改变却悄然发生在了室内。塚本由晴的《东京制造》中并未涉及到生活的层面,只有从高冷的上帝视角看到的抽象到极致的线条,而一点儿北京中对社会生活氛围的记录精致到了厨房上的毛刷。对于他的近乎偏执狂的细致记录,李涵却给出了非常宏观的解读:

(李涵、胡妍《一点儿北京-798》中的插图)

“…室内成为城市活力和多样性产生的策源地。西方学者都认为城市土地在市场中的自然细分以及由此带来的建筑布局的变化是城市产生多样性的重要基础。不同于政府规划的指令性模式,土地的自然细分是市场自由竞争的产物,它以一种局部的、渐进的、自下而上的方式影响城市。它的速度缓慢,但却是一种强大的可持续的力量,让城市以一种自然方式演变。中国的国情不允许这一过程出现,但在三里屯南42号楼和798的繁荣给出了另一种模式:首先通过转换功能激活已有建筑的某些室内空间(住宅-小店,工厂-画廊);随着这些局部的发展壮大,它们将带动更多的室内空间产生积极的分裂组合和功能变化(老店的扩张,新店的加入);于是多样性逐渐产生,人流开始增加,空间价值(租金)上涨;这将导致进一步的室内空间细分,产生更丰富的多样性;随着室内空间越来越稀缺,使用者们开始想方设法,利用城市空间(人行道、广场),室内的活力向室外扩展(小摊,餐厅的露天座位),最终带动整个街区的全面繁荣。这一过程是我们目前观察到的唯一一种在中国合法的城市自然生长模式,它通过底层的力量影响整体,让城市自身的生成能力得到释放,并产生了最生动有趣的城市街区。”

从这段话可以看出,李涵通过对城市显微镜式的观察,毫无疑问找到了他的《一点儿北京》对于前辈《东京制造》这本书的突破,也找到了中国式新新陈代谢。也许新陈代谢不一定要是可以拆卸的盒子,而可以是永吉路社区综合体中被隔出来的空间(用于群租房或者网吧等等)。当建筑的确定性和城市的永远处于运动中的不确定性冲突时,巨构的机械盒子也许远不如滥建筑的无节操改造来得实在吧。

(中银舱体大楼室内及外景)

S-显微城市:微公共空间

在大的时代背景下,中国的城市规划和设计现状正在出现深刻的变化。土地财政模式跨越顶峰之后,增量规划成为无的之矢,存量优化与再开发的时代正在开始。这是一种新的城市设计和建筑设计的范式,因为公共空间的生产方式与规模都发生了改变。

威廉·H·怀特在1956年发表了他的经典著作《有组织的人》(The Organization Man)。他在这篇著作中提出,住宅、停车、院落和公共空间的空间布局是一个关键因素,可以促进或阻碍社会交往,有助于表达友善的或隔离的空间模式。小型的甚至微型的公共空间,也就是我们说的城市边角料空间,他们为数众多,又与我们息息相关,是与我们的生活最实在的交织。它是打破建筑与城市边界的半透明介质,它是我们身边最便利又最容易被忽视的。这种空间的生产,能更好的回应于当前场所营造实践的任务:促进资本积累、改善日常生活,从提升微观环境品质来整体性地整合宏观的城市品质。

菜场与社区——上海的日常

Community market-daily routine of Shanghai

(永吉路社区综合体外景)

(永吉路社区综合体外景)

“海派文学是架构在因人世的聪慧剔透而高人一等,因柴米油盐的平凡琐碎而无穷隽永,是沧海茫茫里的一介平常故事,与这寻常里酿出来的异乎寻常的浓烈滋味。平常与真实的贴心人肉,是海派文学的特质,又是非常有趣的甘于平凡。”这是阮庆岳先生对海派文学的评价。如果要问什么是“上海性”,我觉得我很愿意将它定义为一种海派小资市民的日常。

(永吉路社区综合体中的乐家福社区菜场)

而上海的菜场就是上海人的日常,也是最吸引人的平凡。如果你要找一个大多数人基本上都在说上海话的地方,菜场很可能就是。上海人每天都要买菜,早上买了中午就做,下午买了晚上就做,不同于美国某些城市的居民一周采购一次食材的情况,上海人只挑最新鲜的并且下一顿就解决掉。所以按照上海人的社区生活习惯,菜场是去得最频繁的公共空间。虽然菜场长期以来给人的感觉就是场地局促、光线昏暗、污水遍地、气味难闻的感觉,但是菜场也提供了新鲜的能量、社区活力和生活的情调,并在这平常事物中,承载着老上海生活的记忆,注入了市井文化无限的意义和美学潜力。

(图片来源:柴米多生活农场微信公众号发文“你也来啦!——柴米多纪事三”)

参考文献

1. 《东京制造》 北岛桃代 黑田润三 冢本由晴

2. 《上海制造》 李翔宁 李丹锋 江嘉伟

3. 《隐形逻辑:香港,亚洲式拥挤文化的典型》 张为平

4. 《S M L XL》 Rem Koolhaas

5. 《Places in the Making:How placemaking builds places and communities 》 DUSP,MIT

6. 《没有建筑师的建筑》 Bernard Rudofsky

7. 《一点儿北京》 李涵 胡妍

8. 《路上观察学入门》 赤瀨川原平 藤森照信 南伸坊

9. 《建筑退化论》 阮庆岳

10.《弱建筑》 阮庆岳

11.《美国大城市的死与生》 Jane Jacobs

12.《小型城市空间的社会生活》 William H Whyte

13.《考现学入门》今和次郎

14.基于循证设计理论的住院病房设计新趋势—以美国普林斯顿大学医疗中心为例,龙灏,况毅,《城市建筑》2014,9

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信 lab408@qq.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

规划问道

规划问道