作者:沈迟,中国城市和小城镇改革发展中心总规划师、规划院院长

你见或不见,

引力波就在那里,

不偏不倚;

你念或不念,

城镇化就在那里,

不张不弛。

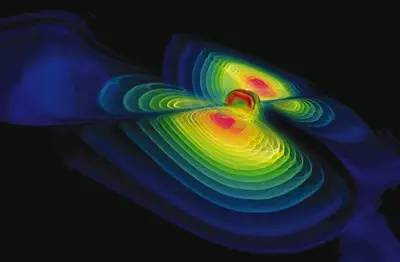

这两天大概全世界主要媒体都登载了引力波被首次探测到的新闻。美国科研人员11日宣布,他们利用激光干涉引力波天文台(LIGO)于去年9月首次探测到引力波,证实了爱因斯坦100年前所做的预测,同为黑洞专家的英国天文物理学大师霍金表示,他相信这是科学史上重要的一刻。

图1-引力波意向图

这项发现是对爱因斯坦100年前广义相对论提出的存在引力波预言的又一次证明。它不仅对研究宇宙大爆炸,探索宇宙起源有重要意义。据说它更重大的意义在于,作为时空本身的震动,引力波常常会被人和声波进行对比。事实上,引力波望远镜能够让科学家们在光学望远镜“看到”某个现象的同时“听到”它的“声音”。

物理学等自然科学的严谨在于它不仅有严密的计算和严谨的推理,而且也是必须通过可重复的实验或者观测来证明一个理论是否成立。这次引力波的发现归功于LIGO(激光干涉引力波观测站),理论被实际的观测所证明。

图2-美国华盛顿州汉福德激光干涉引力波观测站(LIGO)的航拍图

相对而言,我们的城镇化和城市研究等带有更复杂的社会因素的,不可重复实验的实证型科学,其理论或者预测的假定性前提、主观因素就比较难以避免,因而对待同样的客观存在,就会有众多不同预测、判断或者解释。这些预测、判断或者解释再加上各自利益的考量,就会对发展规划决策带来各种各样的影响。因此,在得出结论之前,尽量采用客观性因素,剔除虚假的和利益的干扰就成为科学决策的前提。

以区域战略为例。当前,争论最多的议题一是全国到底有几个城市群,公认的长三角、珠三角、京津冀以外还有几个算得上是城市群的?即便是公认的三个城市群,那些边缘的城市(如合肥)算不算在城市群里?二是全国哪些城市可算作是”国家级”中心城市?由于官方的统计数据多是以行政单元为基本单元,造成的“水分”难以准确反应城市的实际情况(例如北方某城市,由于3个县改为区,城市的市区人口一夜间由119.4变为280.6万),因此每过一段时间,总有不停的争论。随着科学技术的发展,我们观察城市、研究城市的技术手段有了本质的进步:如通过卫星的夜间影像图来观察城市的边界(当然如果日间航拍地图成为公众共享的资源被结合使用就更好)、通过手机信号得到的特殊人群(主要是劳动年龄组,他们使用手机的比例相当高)的活动轨迹等,这些卫星/航拍图片、+互联网和大数据结合,就是帮助我们剔除主观因素,更加客观地观察和研究城市的有力工具。空间的连绵性是判断城市群最简便直观的实证型研究方法之一。从下面这张图上基本可以看出,哪些地方的城市已经连片成群,哪些还处于独立发展阶段。

通过夜间影像图分析,长三角城市群与合肥之间还有明显的隔离;京津冀城市群西南勉强到保定市区,东北最多到秦皇岛市区;成渝之间还没有形成连绵的城市带;以西(安)咸(阳)为中心的城市带往西最多到宝鸡;呼(和浩特)包(头)鄂(尔多斯)还是三个相距较远的点。当然我们如果有分辨率更高的卫星影像图,结合卫片分析和解读,就可以得出更加有说服力的结论。

图3-包含全国大部分地区的卫星夜间影像图

而去年10月,腾讯首次公布了用户的大数据,其中春节回家和节后回城的数据如下图。虽然网上没有对两张图的具体解释,但是从人流聚散的规模上大致也可以看出一个城市的地位了,回家的起点北上广深是一个级别,成都与北京、广州联系密切而重庆则主要与上海联系;春节以后的进城则以北上广为一级主要目的地。当然如果结合铁路、航空以及长途客车的票务统计和高速公路、国道省道的交通流量统计,我们可以得到更全面客观的数据,哪几个城市处在哪个级别上便一目了然。我们习惯于以行政级别和经济、人口规模来判断一个城市是否重要、是否是区域性中心城市了。卫星影像图、大数据流量统计的结果给了我们新的工具,让我们看到更多客观现象。我们根据城市连绵紧密的程度、城市间平时和节假日人流、通讯流量,去决策采取什么样的基础设施建设、配置什么等级的公共和商务服务的设施就能减少工作的盲性目,增强科学决策的能力。

图4-春节人口迁徙图(腾讯发布)

引力波的被证实让科学界欢呼雀跃,因为科学家们在探寻世界的本质的道路上又前进了一大步。卫星和航空测绘、互联网、通讯技术、大数据也让我们城市研究插上了飞跃的翅膀。作为实证型科学,我们观测城市的技术手段有了革命性的提高,只要我们不懈努力,积极探索、勇于创新,在互联网的时代就一定会使城市研究这门传统学科结出新科技时代灿烂的果实。

规划问道

规划问道