◆ ◆ ◆

引言

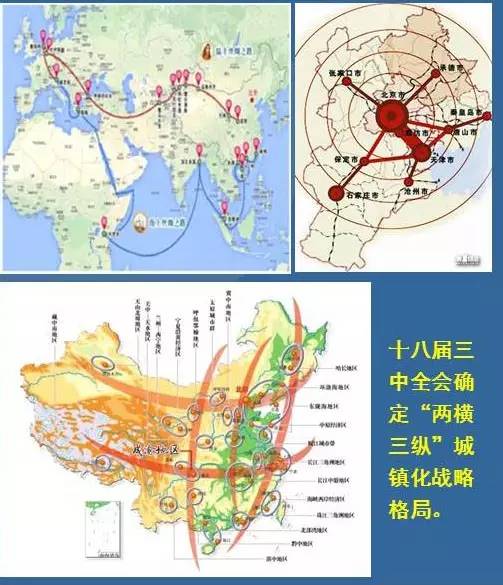

2012年以来,国家先后提出“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设的区域发展战略。

三大战略通过促进国际与国内经济发展的互联互通,经济增长内生新动力的培育和挖掘,新型增长方式的探索,沿海、沿江、沿边全方位对外开放新局面的打造,形成促进未来中国区域发展的宏观格局。

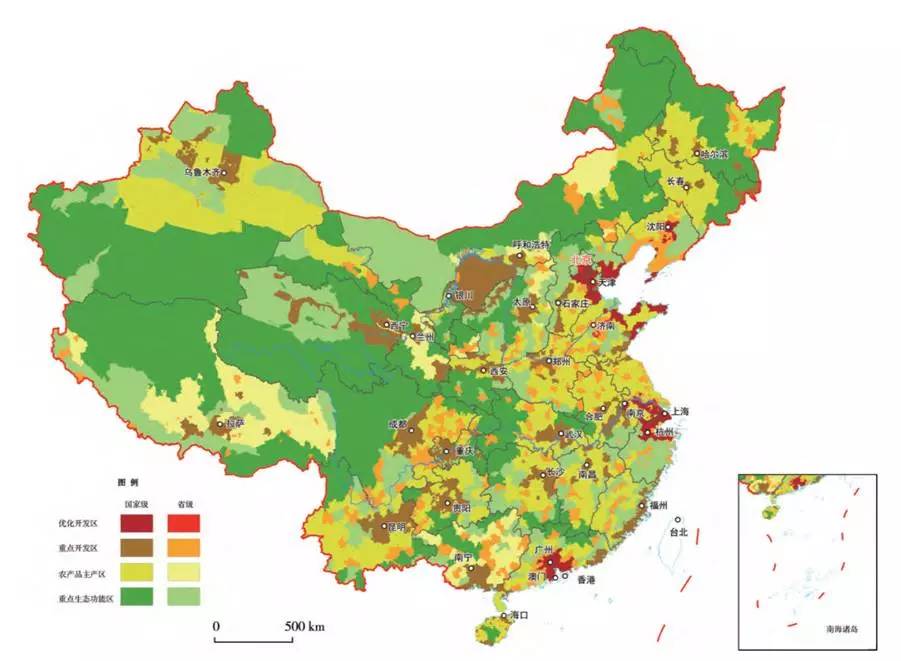

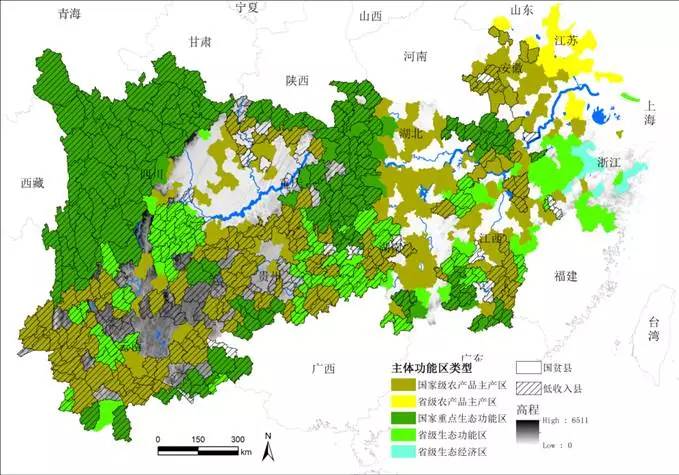

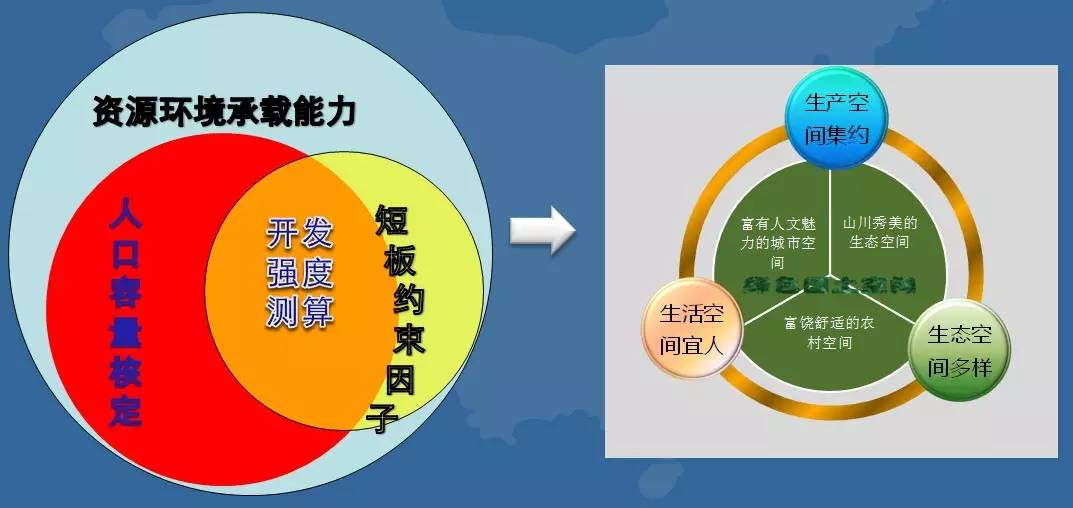

“十三五”是《全国主体功能区规划》实施的重要时期,也是上述三大区域战略实施的科学基础,借助主体功能区规划的实施,构筑功能明晰,开发与保护并重国土空间结构,是长江经济带重塑高效国土空间的重要途径。

引自樊杰.中国主体功能区划方案.地理学报, 2015,70(2):186-201.

上世纪80年代中后期,《全国国土总体规划纲要》提出:“我国东部沿海地带和横贯东西的长江形成密切结合的‘T’字型态势,是2000年或更长时期内进行重点开发和布局的两条主要轴线……作为国土开发和经济建设的一级主轴线。”——陆大道

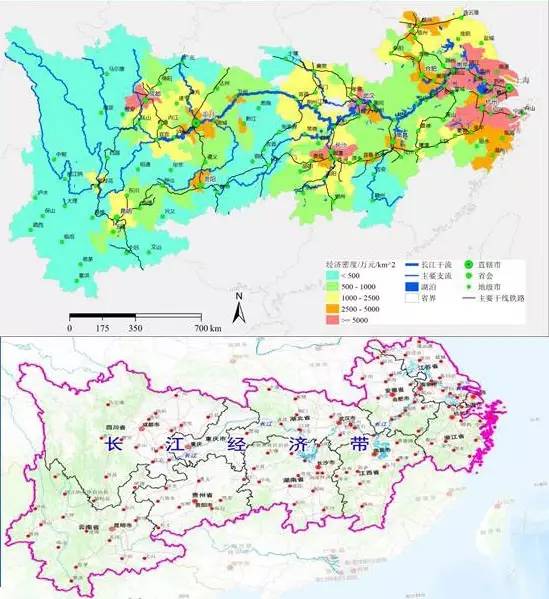

一级轴线地位显著

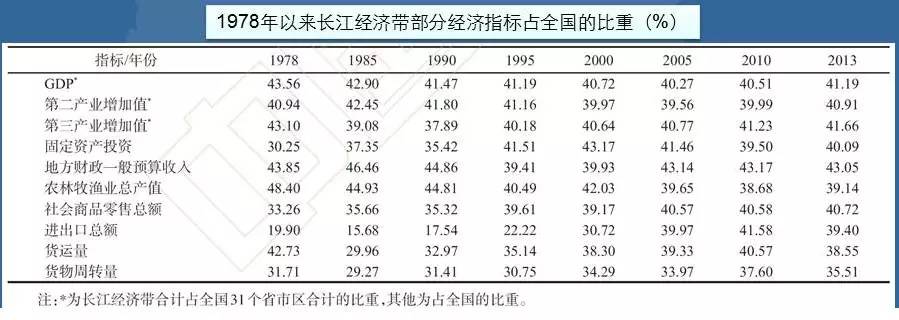

长江流域面积约180×104平方公里,将近占中国陆域面积的20%。长江经济带土地面积205×104平方公里,占全国陆域国土面积的1/5。上世纪80年代,长江作为中国国土空间开发的一级轴线初步确立,经过30多年的建设,一级轴线地位日益突显,2014年经济带9省2市GDP占全国的44.7%,多项经济指标占到了全国的40%左右。

经济增长速度基本与全国保持同步,远低于沿海地区

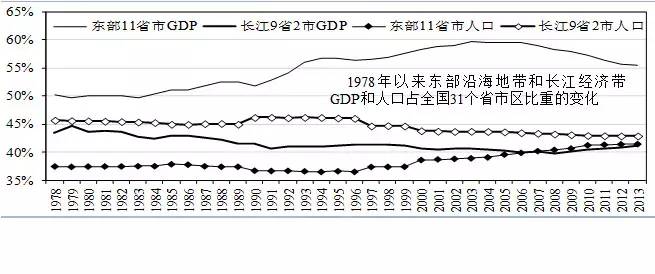

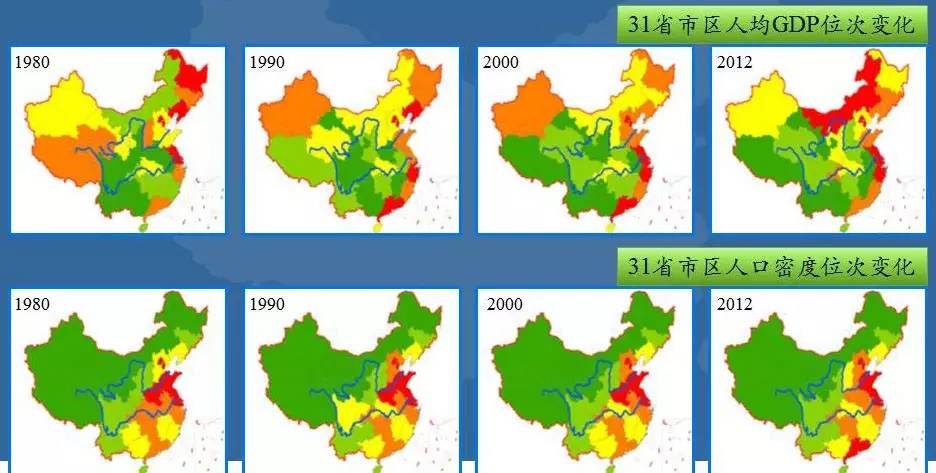

改革开放以来,东部沿海得到迅速发展,GDP总量占全国31个省市区的比重逐年上升,1978年为43.6%,2013年为55.4%;人口比重也呈上升趋势,1978年为34.0%,2013年为41.5%。

长江经济带则呈下降趋势。

GDP比重43.6%→41.2%;人口比重45.7%→42.9%。

和改革开放初期相比,沿海地区集聚,向极化发展,极化区域长三角、珠三角、环渤海;长江经济带部分地区弱化,中上游南岸区域尤其显著。

两头开放格局初步形成

1978-2013年,9省2市进出口总额占全国的比重将近增长了20个百分点。和长江经济带相比,沿海地带外贸进口额和出口额占全国的比重均呈逐年下降趋势。从上中下游来看,无论是进口额还是出口额占全国的比重都呈上升趋势。

沿江工业走廊发育日渐成熟

2000年以前,以传统工业部门为主,工业产值中比重占前5位行业分别是纺织业、交通运输设备制造业、化学工业、电子及通讯设备制造业和电气机械及器材制造业。主要工业产品中,产量占全国比重超过40%的主要有:化学纤维、集成电路、汽车、钢、纱等。2012年汽车产量占全国43.6%,电子信息产业主要行业现有企业单位数占全国的45%以上,产值占全国的55%以上,家电产品占全国的60%左右,微型计算机占80%左右。已经建立了以汽车、电子、装备制造、钢铁、石化为主的、大型工业企业集聚的产业带。

城市群发育、城市化内涵质量突出

2014年长江经济带城镇化率为54.28%,与全国平均水平相当。

城市化地区:“三大两小”城市群,城镇分布密度高,每10×10000平方公里城镇个数633个,高出全国平均水平的2倍多。85个县市区处在国家级优化开发区,面积将近占全国优化开发区面积的30%;重点开发区423个县市区,面积超过全国各级重点开发区总面积的1/3。

市场化水平:单位工农业总产值社会商品零售总额、从业人员中个体和私营从业人员比重、万人个体户数等市场化评测指标明显高于全国和沿海水平,万元工业总产值技术市场成交额是全国和沿海水平的1.3倍。

创新能力:规模以上工业企业R&D活动中,专利申请数量占全国的比重超过1/2。各类专利的受理数和授权数均超过全国的50%,其中外观设计受理数和授权数占全国比重超过2/3。

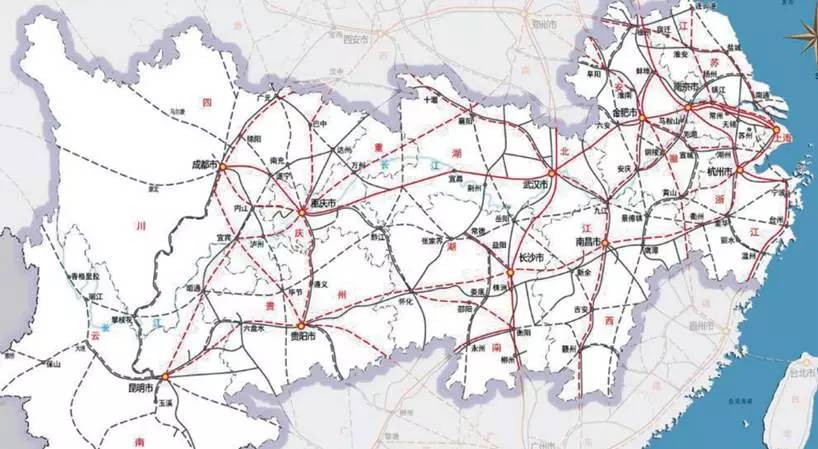

“两横三纵”的国土空间开发架构

两横:长江干流轴带;南部的沿铁路的轴线。

三纵:东部沿海轴带;中部纵向轴带——京广快线,京九线;西部纵向轴带。

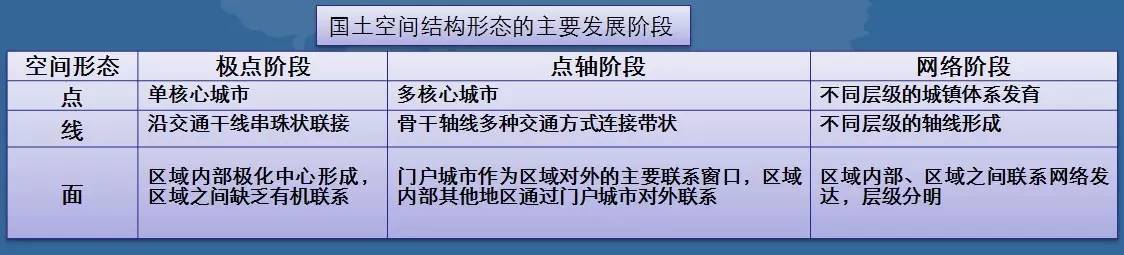

国土空间开发开始进入网络化阶段

按照国土空间结构演进的规律,可以分为据点阶段——形成中心城市,不断集聚;点轴阶段——若干中心城市通过交通干线连接,以线状方式吸引周边地区,逐步发育成轴带;网络化阶段——不同层级的城市、不同层级的轴带连接,形成四通八达的网络状结构。

下游省市(指上海、江苏、浙江),空间结构已呈网络化,特别是长江干流以南地区,快速铁路连接干流南岸城市,直至浙江沿海;公路网密度高,高速公路发达;南京至上海、南京至杭州最快的陆路通行时间分别不到60分钟和90分钟。

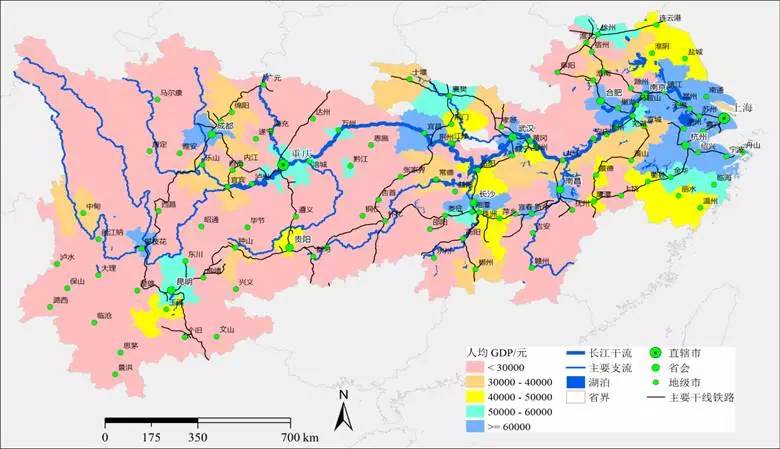

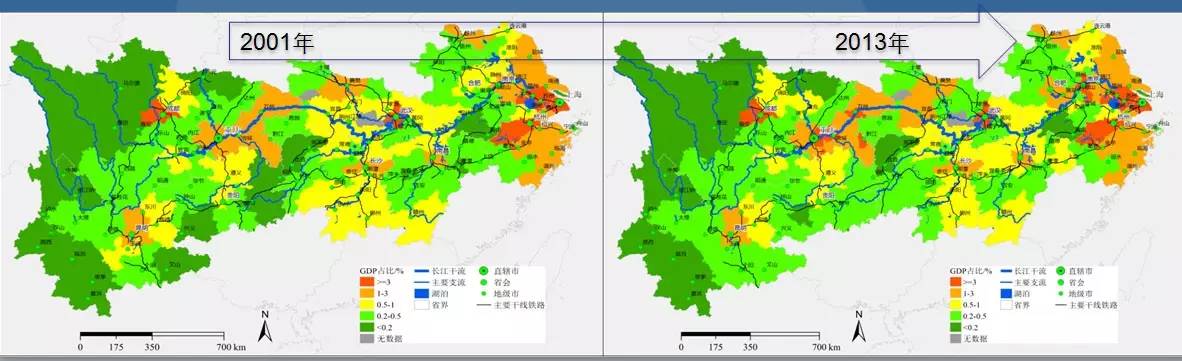

沿海沿江集聚,经济发展水平下游向上游呈梯级下降

1978年以来,长江经济带沿海和沿江地区的GDP占比中,除上海市表现为下降趋势外,其余均显著上升,其中,位于沿海地区的江苏、浙江两省GDP占经济带的比重上升最为明显,其次是沿长江干流的26个市(州) GDP占经济带的比重从1978年的1/4上升为2013年的1/3。

集聚的同时,区域差距扩大,主要表现为两大特征:

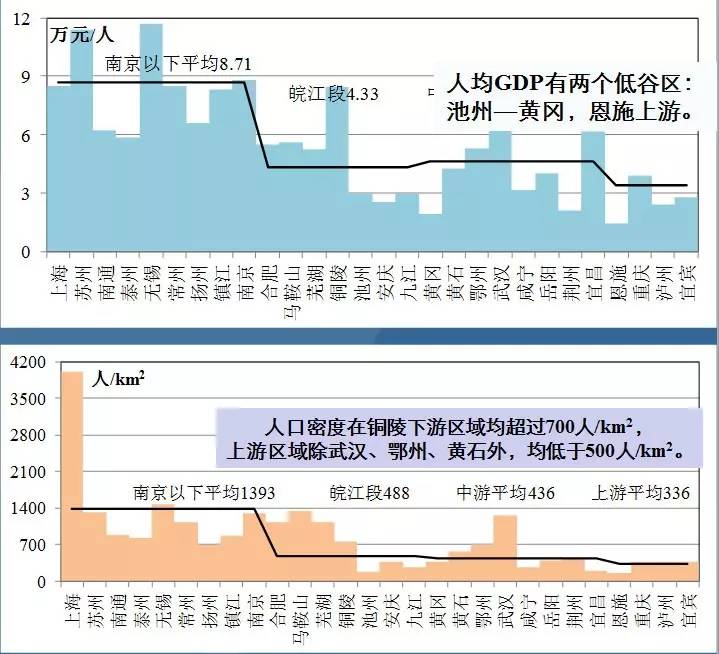

一是经济发展水平由下游至上游呈梯级下降态势。“梯度”特征还表现为行政接壤地区的低谷特征,干流沿岸地区人均GDP有两个低谷区:池州—黄冈,恩施上游,为湖北、安徽、重庆行政区的边缘地带;

二是表现在干流沿岸地市和外围地市的差距。从人均收入的情况来看,总体上长江干流沿岸地区的地市高于其他地市,以中下游表现尤为显著。2012年干流沿岸地市的城镇居民人均可支配收入比其他地市的分别高出江苏10000元、安徽4000元、湖北1700元,农民人均纯收入分别高出江苏5000元、安徽1500元、湖北300元。

水土资源开发强度较高,资源环境压力大

水资源开发利用量大。截止2012年,长江流域内已建成大中小水库51600座,其中库容超过亿方的水库246座。

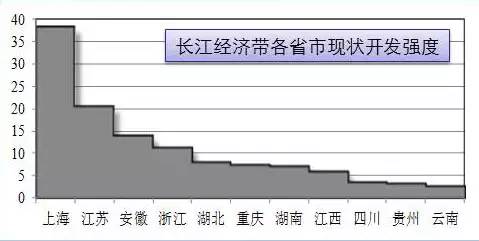

土地开发强度大。沪、苏、浙、鄂、湘人均可利用土地资源量在全国31个省市区中排名均处于后10位,从目前的开发强度上看只有川滇黔3省在5%以下,其余省市均远超全国平均水平。上海为全国最高,达38%左右,江苏、浙江、安徽均超过10%,重庆、江西、湖北、湖南在5-10%之间。

环境压力大。长江三角洲地区PM2.5浓度呈显著的增加趋势,以上海-杭州-南京构成三角型的高值区,呈向中上游扩展的趋势。全国水资源污染严重的城市包括上海、南京、杭州、南通、武汉、黄石、重庆、成都等,几乎都集中于长江干流沿岸地区。长江三角洲严重的跨界水污染,京杭运河长三角段、太湖、长江中下游段、钱塘江段等。

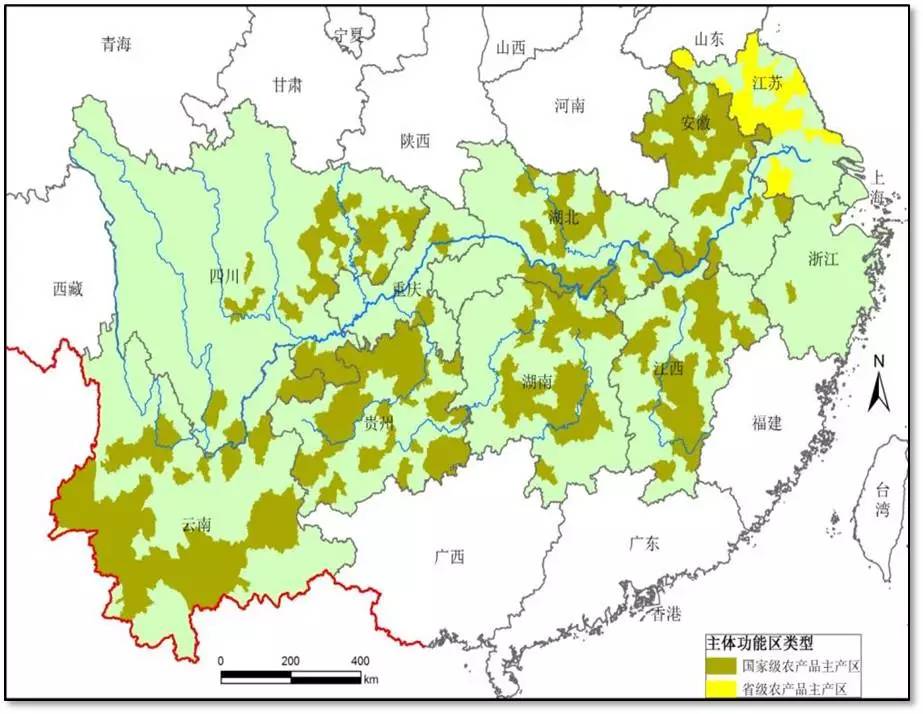

农业生产空间向上游、山区转移,和贫困地区重叠率高

主要农产品产量在全国的比重显著下降,农业生产空间向上游、山区转移。

全国14个连片特困区,长江经济带数量约占全国的46%,面积占24%。农产品主产区和重点生态功能区中47%的县为贫困县,2/3的县为低收入县。贫困县域平均的农民人均纯收入,重庆和安徽平均水平在全国排位靠前;湖南和云南低于4500元,排位靠后;其余各省处在中游水平。

从重点城市和区域开发入手,通过轴带串点形成“点轴”系统,进一步完善为网络化空间结构,最终形成区域协调发展的格局,符合区域发展基本理论和规律。

认清经济带的区域特点是确定宏观战略的基础

(1)复杂性——全国的一面镜子

(2)安全性——中国最大的河流

(3)多样性——自然经济社会

(4)开放性——位置优越

实施主体功能区

城市化区域——工业生产与城镇生活空间:

优化开发区域是人口、产业高度集聚,经济快速增长的前沿区域,未来参与国际竞争、引领中国经济社会向现代化、高层化发展的核心区域。重点开发区域是未来继续承担吸引经济和人口较大规模集聚的核心区域。

农产品主产区——农业生产与农村生活空间:

食物安全保障、耕地保护的核心区域。

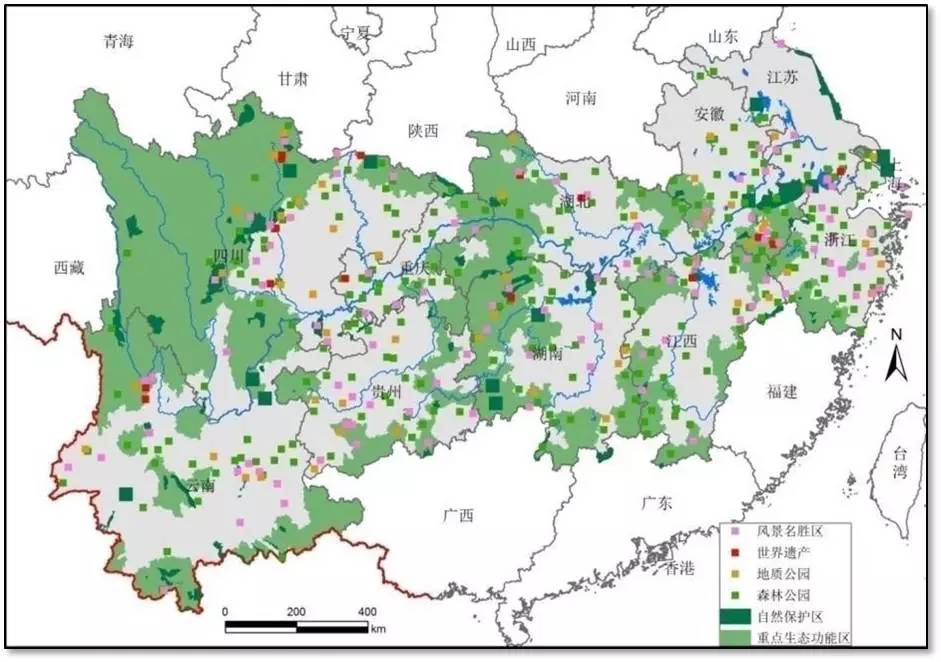

重点生态功能区——生态空间:

生态安全保障的核心区域。

█ 深入实施主体功能区战略,促进生产、生活与生态空间结构的进一步优化。

█ 控制开发强度,根据资源环境承载能力,进一步细化功能区域类型。

(1)未来的增长关键区域

(2)重点区域生活空间功能区域

一是指干流和一级支流沿岸,为保证居民生活、休闲和景观保护必需的功能区域;一是指城市群、一些大城市内部或周边控制城市硬化土地扩张而必须保留的开敞空间。

(3)生态系统保护的关键区域

主要包括生态红线区域、各级各类禁止开发区域、自然生物和农作物物种多样性保护区域、大型景观保护区域、干流或主要支流河势 控制的关键区域,应依据国家、地方和行业相关标准进行划分。

(4)跨区域重大问题交织的关键区域

一是指大型水利工程建设和实施的区域,如三峡水库、南水北调水源地及输水区域等;

二是指跨省市河流、湖泊及其流域水环境保护区域,如干流及主要支流跨行政边界断面、太湖、洞庭湖等;

三是大气、水环境容量已经严重超载的区域。对上述区域应由国家出面,尽快制订相关政策,划定保护或治理区域,控制问题的进一步恶化。

(5)特殊区域

主要指资源贫乏、生态极其脆弱、缺乏发展条件的贫困区域,民族文化保护的主要区域。

以城市群组织空间开发总体格局

•以“三大两小”城市群组织未来经济带空间要素集聚和分散的国土开发总体格局。结合优化开发区和重点开发区的建设。

•构筑网络化、差异化、职能分工明晰城市群体系,形成以大都市圈为组织构架的综合经济区。

•各大城市群门户城市之间的快速通道建设,尤其是要加快滇中城市群与其他城市。壮大长江干流横轴,完善沿江快速、绿色通道,形成集水运、快速铁路、航空为一体的各大城市群联系的快捷、绿色通道。

•城市群内部建设轨道交通,实现2小时通行圈。推进城市群内部网络空间结构的发展。

•结合优化开发区和重点开发区的建设,培育新型增长点

•强化国际贸易和金融中心地位,切实发挥上海的窗口作用。以浦东自由贸易区建设为重点,推动国际贸易中心的发展,并结合杭州湾城市群和福建省海峡西岸城市群的建设,推动与“一路一带”向海战略的衔接;以国际金融中心建设为重点,引领经济带高端服务业发展,为经济带经济一体化提供支撑。

•壮大南京都市圈和武汉都市圈区域级增长极(群)功能,培育下游至中游、东部至中部的增长区域。

•培育下游至中游、上游低谷区的新增长级,如安庆-九江段等。

产业发展与对内对外开放

利用“一路一带”、京津冀一体化、长江三角洲一体化等国家宏观区域战略实施的机遇,充分发挥长江经济带已高度发育的市场体系优势、技术创新优势,推进统一、完善的市场经济体系建设步伐。按照要素禀赋和主体功能区定位,依靠企业的自主意识和自主能力,发挥市场配置资源的决定性作用,积极引导具有发展潜力的大中型企业转型升级。

围绕五大制造业集群和两大现代服务业建设,充分发挥市场调节作用,培育新的增长方式。一方面,继续发挥传统区域中心的增长极作用和引领功能,依托浦东自由贸易区、南京江北新区、浙江舟山新区建设,积极融入全球经济体系,通过努力提升产品品牌、企业品牌和生产属地品牌,加快传统优势产业的升级改造和“腾笼换鸟”,壮大制造业优势,培育以长江三角洲为核心、干流沿岸地区为重点的具有世界一流水平的高端制造业生产基地。另一方面,以上海国际金融中心建设、其他区域航运业、物流业为重点,引领经济带高端服务业发展,为经济带经济一体化提供支撑。

继续发挥成渝都市圈的增长极功能,同时以滇中城市群和黔中城市群为重点,加大西部要素的集聚。通过成都—重庆—贵阳—昆明快速通道的建设,加强西部增长极点之间的联系;通过成都—康定通道、贵阳—南宁通道、云南国际通道的建设,加强与“一路一带”西向战略衔接,以及与西部其他地区的联系。

耕地、生态保护与贫困地区发展

“五大片区”为主体的农业发展格局

•淮北平原

•江南丘陵

•两湖平原

•成都平原

•云贵高原

——大力发展现代农业

•重点建设以双季稻为主的优质水稻产业带

•以优质弱筋和中筋小麦为主优质专用小麦产业带

•优质棉花产业带

•“双低”优质油菜产业带

•以生猪、家禽为主的畜产品产业带

•以淡水鱼类、河蟹为主的水产品产业带

——上中下游特色农业体系

•上游发展烤烟、中药材、茶叶等特色农业

•中游发展粮食、水产品等主要农产品

•下游以发展都市农业为主

——应深入探索以流域为单元、以水资源保护为重点、统筹各类生态系统的生态整体保护与综合管理模式。

——依据新的环境保护法,尽快开展对长江经济带生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限,以及水资源红线划定等工作,保护水资源和水环境。

——考虑实施干流沿岸、湖区和库区周边防护林体系建设,提升水源涵养、防洪蓄洪、淡水资源保障的能力。

一方面对自然条件差、极贫困地区,加大人口疏解;对具备一定资源条件的地区、实施生态式资源开发策略,同时加大资源开发和生态保护的补偿力度,改善地区经济,保障人民的基本生活条件。

另一方面,通过小城镇建设,扶持中小型人口集散和公共服务中心,提升公共服务水平。除基本公共服务建设需要外,应严格控制大规模的基础设施建设。

◆ ◆ ◆

结 语

•指导方针

创新、协调、开放、绿色、共享

•远景蓝图

以主体功能区规划为基础,细化国土规划单元,建设快捷通道,构筑高效国土、安全国土、可持续国土。

注:2015年12月11日,由中国城市规划学会区域规划和城市经济学委会、中国地理学会区域规划分会联合主办,中国城市规划设计研究院承办的2015年联合年会在中国城市规划设计研究院召开。中国科学院地理研究所王传胜副研究员在会上做了题为“长江经济带区域发展战略思考”的学术报告。本文根据演讲视频整理,经由区域规划和城市经济学委会秘书、中国城市规划设计研究院区域规划研究所陈明副所长完善,特此鸣谢,一并感谢会议承办单位提供的资源支持!

规划问道

规划问道