一、什么是手机数据

所谓的手机数据包括三类:

第一类通话详单数据,就是每个用户在运营商那打了多少电话、发了多少短信,这个数据就是通话详单数据,这是个人隐私,运营商不会提供给任何方,所以我们研究中绝对不是使用这部分数据。

第二类是话务量数据,就是通话强度数据,是运营商测试网络承受能力的数据,也就是在一个基站上在一瞬间有多少人发了短信或电话的业务量,这个数据有点像用电负荷数据。这个数据不涉及任何隐私,是运营商比较愿意提供的,长期保留的。但是这个数据看不到个人行为,所以只能在一定程度上反映城市活动,因为通话多短信多的地方大多数是人群密集区,而且不同时段会有不同的特征。所以手机数据最早的城市规划研究就是用这个话务量数据,目前国外研究用的最多的也是这类数据。

第三类数据是信令数据,是手机用户在网络活动中留下的信号数据,只要手机开机,产生任何行为或活动,都会与基站产生信号交换,这个信号交换会被记录下来,平均一个人一天能留下几十个信号,是大致连续的。信令数据也有一点个人隐私问题,是每个用户有一个匿名的编号,记录这个编号在什么时候产生过什么样的信令。一般运营商不会保留信令数据,因为信令数据对他们而言只是一个副产品,过两天就会删掉。但是信令数据对规划研究作用比较大。

二

此案例是用手机信令数据来判断职住空间关系。用手机信令数据来识别人的居住地和就业地,来看看城市职住空间体系是如何的。

上海在“十一五”开始就提出在郊区建设新城,每个区县基本建一个新城。通过手机信令数据来识别郊区新城发展状况如何,提出几个问题:

1 郊区居民的职住关系如何

2 多少居民是在郊区新城内部居住和就业

3 多少居民职住关系是分离在中心城和郊区之间

4 从就业视角来看,新城的发展状况到底如何

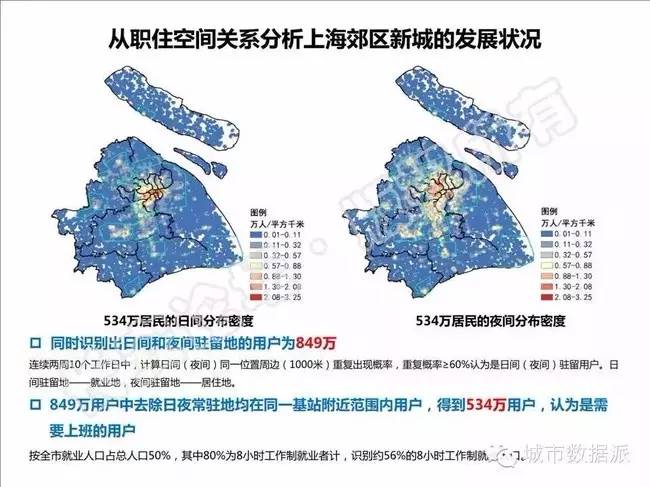

通过2011年的手机信令数据识别出了840万用户的OD数据,这里面用到了重复率算法。假定在两周的十个工作日时间里,超过6天白天在同一个基站周边出现了,就认为这个手机用户在那里工作,而夜间如果同一个基站出现超过了60%以上天数,那么就是在这里居住。同时剔除了白天晚上在同一个基站出现的人群,认为这部分人群可能是退休人群,所以最终得到了大概500多万人的OD数据。这样在上海市域内采集到的样本,占到上海总就业人数的50%-60%,还是一个非常大的抽样。

这两张图就是识别出日间工作地和夜间居住地的分布图,总体上可以看出郊区新城总体居住较多,就业岗位比较少。

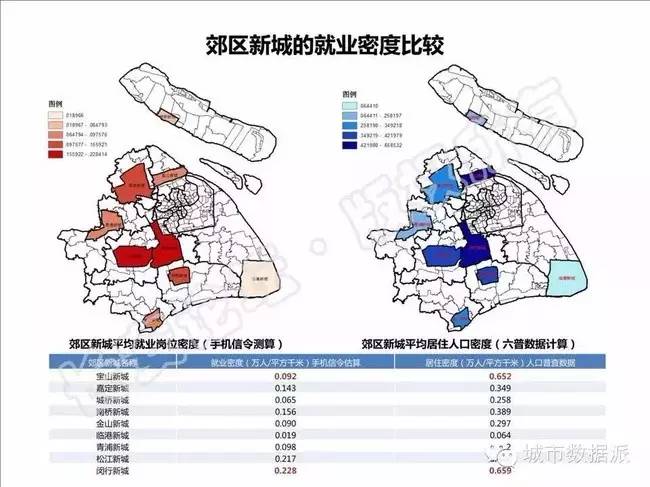

这张图是按照人口普查的常住人口密度,进行9个郊区新城的比较。这也是一般判断郊区新城发展情况的方法。但是根据手机信令数据判断出来的工作岗位密度图来看,通过排序,发现和常住居住密度的新城排序是有差异的,离上海中心城区最近的两个新城,根据六普数据来计算常住人口密度非常接近,几乎没有差异,但是手机信令数据来比较这两个新城就业岗位差距接近两倍。

换句话说一个新城就业密度要远远高于另一个新城。这两个视角,一个从居住视角,一个从就业视角,结果差异很大。规划里原来没有办法测算就业岗位密度,但是通过手机信令数据就可以测算出就业岗位密度。

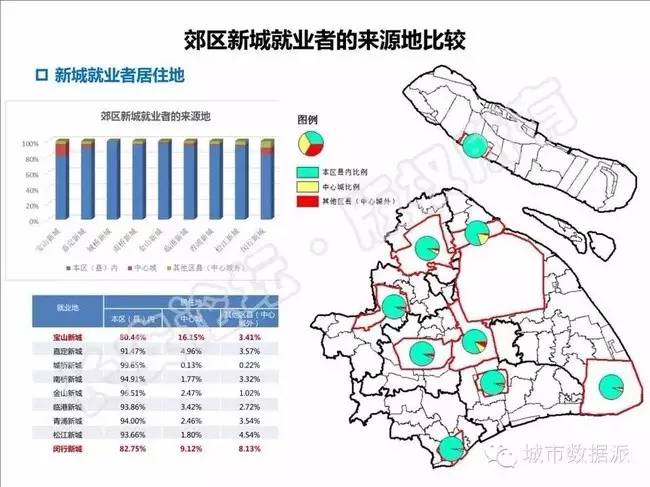

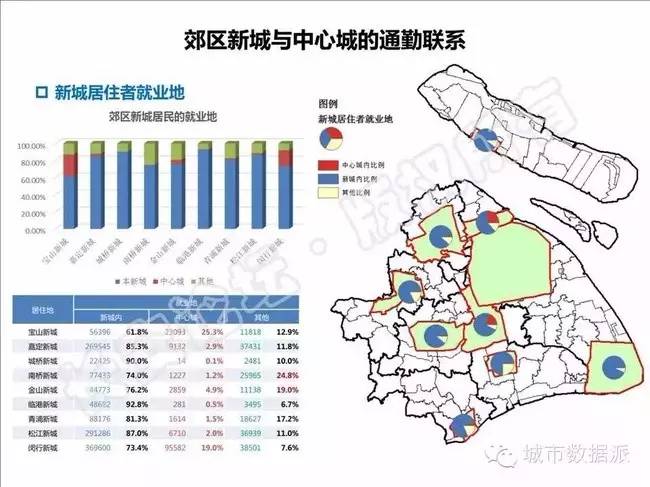

接下来还是根据手机信令数据来测算在新城就业的人口从哪里来,分为三类,第一类来自本区县,第二来自中心城,第三来自其他地区。上海郊区新城的就业者大部分都是来自本区县,也就是就地城镇化比较高。同样反向测算新城居住者主要去哪里就业,发现住在新城的人去中心城区工作的人也不多,也是就地在新城工作的人比较多。

最后这是测算出来的通勤距离,全市范围内,虽然个别的人通勤距离有近100公里,但是大部分人的通勤距离都在5公里范围内。发现了嘉定新城的平均通勤距离只有3公里多,也就是郊区新城的通勤距离要低于中心城通勤距离。我们还发现宝山新城平均通勤距离有6公里多,但是宝山新城用地类型也很平衡,工业居住都有,比例很均匀。所以给我们一个启示不能根据用地平衡来测算职住平衡。规划里应对职住平衡的手段太少了,光一张用地平衡表不代表什么。

三

上面讲的案例说明在技术上对手机信令数据研究是可行的。但是有几个前提,首先只能适合大尺度研究,因为依靠基站定位很粗,基站范围是500-1000米,所以研究尺度比较大,如果你研究一个详规层面、城市设计层面就不行。但是如果研究全市层面,城市整个空间层面、或者区域层面,就非常适合。

手机信令会给我们新的视角,我们可以看到居民的就业点、居住点、以及就业居住点的联系情况,甚至可以看到居民的休闲活动规律。所以大尺度、对应人口分布、对应居民活动范围是三个适合手机信令数据应用的前提。缺陷有两个:第一空间定位分辨率较粗,第二个无行为目的。因为我们不知道他去干什么,只能根据常理判断。

(一)数据从哪里来。数据来源方面有很多困惑,主要是运营商很困惑。首先困惑是个人隐私问题,运营商能提供转换加密过的数据。从这数据中看不到个人具体信息,算是匿名数据,但还是有个人隐私问题在。虽然不知道是谁,但是每个匿名ID号是对应一个手机号的,还是有唯一性,是可以看出这个人的一天活动。

从数据伦理的角度讲,做个体的研究还是有一定问题的。数据如何完全脱敏,才能算完全保护个人隐私?运营商也不清楚,我们也不知道。这也是数据很难获取的原因,就是因为隐私问题。

(二)是谁的数据。就是用户在通过基站留下手机信令数据,到底是谁的产权。如果是运营商的,运营商是可以出售数据的,但是如果是用户个人的,运营商是没权利这么做。现在法律角度来说,能否界定信令数据到底是用户所有还是运营商所有?这也是运营商非常忌讳的,据说已有运营商就吃过这样的官司,为什么你把我的数据卖给第三方去做分析了。

(三)是数据用在哪些场合比较合适,信令数据能不能用于商业用途,比如他将信令数据拿出来卖,到底是所有人都能买,还是只有政府、公益用途的研究才可以使用,这个在法律问题上也没有界定。

基于这三个主要问题,运营商就没办法轻易将数据拿出来。所以我个人一直建议,希望能有法律对大数据进行立法,能立法保护个人信息,需要国家法律来界定哪些数据能来做分析,哪些不能使用。目前手机信令数据可能走在法律空白地带。有的运营商把数据再加工一层,脱敏保护个人信息;有的是签订协议只能用于政府规划项目,不得再给第三方使用。所以希望各位同行能够呼吁,我们需要一个准确的法律界定。

其次问题是数据渠道,是靠“市长”还是靠“市场”。现在我们看到不少规划机构在做类似手机信令数据应用,数据渠道怎么来也是个很大问题。目前很多都是靠政府出面,靠着行政命令去压运营商,运营商无偿提供了数据。虽然信令数据是运营商的副产品,如果运营商要记录信令数据,是需要购买设备、是要有经济投入,才能来记录这些数据。得不到利益回报,运营商就没有动力配合,所以一直靠政府行政命令来强制要这个数据,不是长久之计。

希望接下来有个规范的数据服务市场,运营商能加工数据,提供数据增值服务,供给规划行业和政府合理合法地使用这些数据服务。运营商不提供原始信令数据,提供加工后的数据服务产品。现在来说,运营商还没法加工出符合规划行业使用要求的数据服务产品。但是到底如何加工数据,需要我们告诉他们。目前运营商有动力这么做,他们也知道大数据应用有很大发展前景。

(四)规划行业本身的困惑是缺少技术和方法。就算有了这个数据,在各个规划院找出个人能来处理这些数据都不是件容易的事。这也就是要从规划教育开始改变。很多省院都成立了大数据、新技术研究中心,这要靠全行业的推动。就是需要规划师要有这样的意识,他要对数据和技术方法有引领意识,要去学习新的方法和技术,最终对大数据应用肯定要靠规划人员,而不是光靠外专业人员,不然这个事情可能会走偏方向。

总结:对运营商来说他有数据,有提供应用服务的动力,但是他不知道规划应用需求到底是什么,也不知道这个数据怎么做应用。对我们来说只有使用意愿,其他什么都没有,所以我们除了需要技术方法和人才,还需要两者之间的桥梁。

我们需要这三方面的桥梁:

首先是数据伦理,或者通过立法,或者要达成行业共识,什么样情况下数据可以用;

第二个要有规范的市场服务支撑,这才是长久之计,双方都能受益情况下这个市场才能维持下去;

第三个是规划行业一定要技术上的创新。我们行业的创新才是推动数据增值服务,推动数据立法的动力所在。我们有技术创新需求,才能推动前面两个桥梁建立起来,这需要全行业来努力。

四、展望

现在阶段手机数据已经能在现状分析,能做规划实施评估,这些方面已经在做探索了。下一步希望能与传统模型结合来做预测。根据大数据分析结果,把传统模型和新的数据环境相结合,这样更好提供规划技术支持。从目前来讲,手机数据做现状调查和规划实施评估是最可能推广的两个应用方向。

(来源:城市数据派,作者:钮心毅,同济大学建筑与城市规划学院,副教授)

国地资讯致力于为用户提供国土城建环境行业资讯、跟踪学习国土城建环境热点问题。为此,国地资讯不定期发布原创研究类文章,坚持分享,坚持提供优质服务。相关原创精选文章可通过国地资讯公众号菜单“微工具”查阅。

耕地保护

01 | 基于低碳经济的土地整治初探

02 | 透过划定永久基本农田看生态危机

03 | 多少耕地才能保证中国“舌尖上的安全”

04 | 占用了高标准基本农田,怎么办

多规合一

05 | 大数据视角下的“多规合一”

06 | 基于“三层四线”的“多规合一”管理平台建设

07 | 上海、重庆、广州等地“多规合一”的实践综述

08 | 域外借鉴——美国佬的“多规”如何“合一”

… …

规划问道

规划问道