导

读

在2017清华同衡学术周“遗产重塑生活”分论坛,清华大学建筑学院副教授、住建部传统村落专家委员会副主任委员罗德胤作了题为“哑铃社会与乡村遗产”的主题报告。他认为传统村落保护如同一支足球队,只靠防守终究要输球,前锋进球才能赢得比赛。

最近创业者有一个特别热的词叫认知壁垒,现在我遇到的壁垒就是:乡村遗产处在一个大的社会结构性问题里——一个哑铃一样的社会。

1

哑铃社会

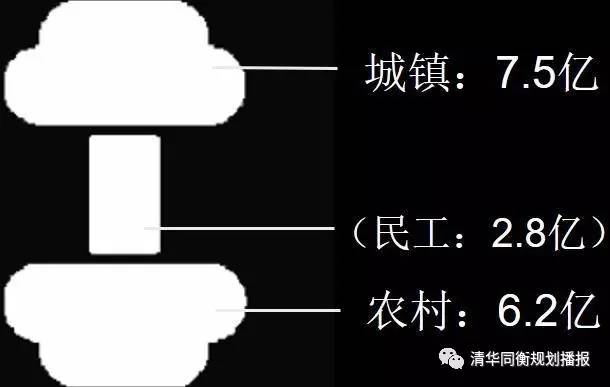

中国人口现在分成两种:城里人,约7.5亿;村里人,约6.2亿。这两种人的数量相差不多,中间还有2.8亿的民工,有的算城里人,有的算村里人。这带来什么结果呢?

首先是人均可支配收入的不同。根据官方数据统计,城镇人口的人均可支配收入是3万多,农村是1万多,差别依然很明显。

其次是可泡沫资产的差异。由于长期收入和经济上的差别,导致城镇和农村居民思维习惯上的差别,比如买房,城里人买房,买完就升值;而村里人自己建房,建了之后就贬值,但是这样他们还建。

第三是价值观趋向不同。城里人越来越倾向于活给自己看,尤其是现在的90后、00后,他们越来越讲究自己的存在感。农村由于是熟人社会,很多时候还是处在一个要活着,要面子的感觉,要活给人看,这就是很大的差别。

哑铃社会的来源是什么?

有两本书推荐大家去看,一本是陆铭的《大国大城》,很多人对他有争议,但是他大致的规律是很难突破的。他的基本原则是:在全球国家之间是有竞争的,怎么样提高竞争力呢?得看你有没有统一的大市场,超大城市有利于形成大城市,所以就一直会沿着这个方向发展下去。大市场又可以降低成本,摊薄大市场的成本,人口密度有利于创业,就导致了聚积,所以人口必然会进一步向大城市周边聚集,这是我们很难拒绝的一个趋势。

而周其仁的《城乡中国》则解释了哑铃社会的产生原因和过程。总的来说早期是因为我们希望用“剪刀差”来发展重工业,后期通过固化掉的城乡二元结构来降低工业化成本,从而加强中国制造业的全球竞争力。这个过程中国家是从中获利的,但是付出的代价就是乡村的生活水平一直提不上去。

那为什么不能把农村的收入提高?比如说把粮食的价格提高?答案是不可以。因为它事关整体国民的基本生存,必须保持在一个相对低价的水平。城市可以通过期货、科研来提高农产量,而政府对乡村的政策则是补贴降低价格,这导致农村的收入没法按照市场的规律来保证它的低价。

哑铃社会造成的结果

01

社会保障/经济危机

温铁军的《八次危机》里提到,二十世纪中国一共经历过八次经济危机,每一次都是靠着农村才得以化解。现在城市里的社会保障是通过“五险一金”等措施来获得的,能不能把这些保障措施都普惠给农民呢?中国还没有这个能力,因为已经上去的福利很难拉下来,下边的又没法在短期内拉高到同样的水平。于是这部分成本还是要转嫁给农村土地。

02

土地产权

由于种种结构性问题,导致现在一个特别热的经济学话题——农村的土地能不能彻底私有化?经济学家大部分认为应该私有化,因为私有产权能够激发经济活力,但为什么那么难?就是因为我们并不确定中国能不能保证不发生危机?发生危机的时候政府能不能托底?政府不能做这个保证,不能做这个承诺,也不能保证不会发生经济危机,所以还得保障农村土地集体所有制,市民下乡去买房子是不受保护的,这点是很难在短期之内改变,而且有可能在中长期之内都很难突破。做乡村工作,尤其要在这个框架下考虑问题。

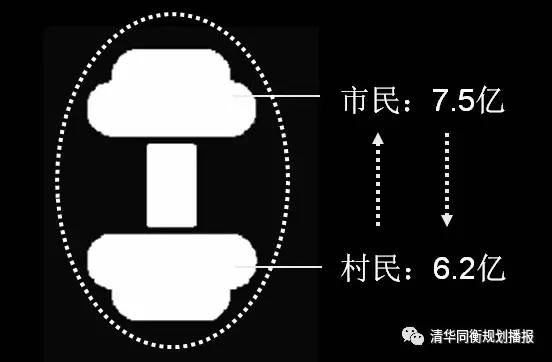

这种城乡结构哑铃系统长期以来导致某种程度上的分裂,长远来看可能会是一个很大的危机。如何解决的方法,全世界的规律都一样,要形成更大的统一市场,城乡互通——市民能够返乡,村民能够进城,形成一个大社会不让它分类。

03

遗产观念

哑铃型社会也会影响到我们的遗产。市民现在开始普及乡村遗产,专家们呼吁,市民开始想,但是城市没有了,因此开始怀念。但是乡村比较多,所以村民对这个问题无感,不觉得是宝贝。哑铃型社会导致我们观念的统一遇到很大的障碍。

2

乡村遗产/传统村落

中国的乡村遗产在全球文明里是有非常重要的特征地位,陈志华先生在《中国乡土建筑》中分析的比较透彻,论证了传统村落或者是乡土建筑在文明史的高度上发展的意义。

冯骥才先生这几年的呼吁也非常有效,他有句话“中国每10年消失90万个古村落”,虽然来源不是很清楚,但是数目让人觉得触目惊心。其实数字是否准确不重要,关键它起作用,让大家重视这个问题。

中国传统村落分布示意图

现在住建部评出的传统村落一共有4153个,这是一个巨大的财富,同时也意味着一个巨大的责任。我们都知道乡村遗产大概的状态都是不太好的,空心化和被拆旧建新很剧烈。

乡村遗产的不良状态

乡村遗产面临的三难窘境

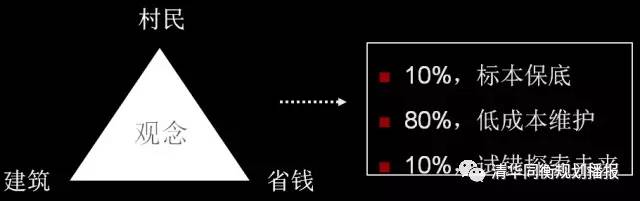

在哑铃社会的背景下,保留村民还是保留建筑?还是想办法省钱?这三个目标很难同时实现。但是如果选两个,事情就好办了,比如说村民赶走,让另外一波人进来,这个好解决。或者是保留村民,房子随便盖,这个也好解决。或者说国家花很多的钱,既能保护人,也能保留房子,总之只要选两个就好办。但是要实现单目标就得有一些创造性思维,所以台湾的经验特别值得我们学习。

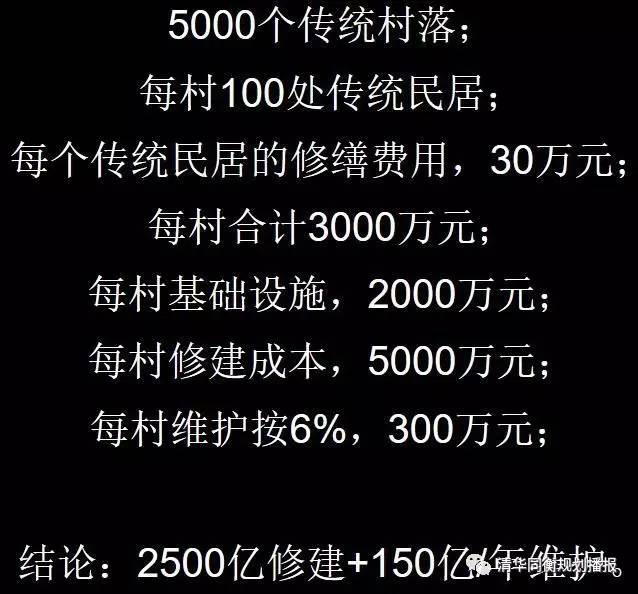

我自己做了一个预测,假设我们有5000个村落,保护起来涉及的保护经费恐怕得是2500亿,每年还需要加150亿做维护。

这个钱一点都不过分,有时间经验的人都知道这个钱是相对比较来说比较低的估计。问题是这些钱谁掏呢?

我们国家现在能够支配的钱是多少?村民目前来看是没有能力的。政府可以牵头打底,树立示范,国家文物局现在每年有500多亿的资金,但是大部分用在文保单位,村落领域用的还是比较少的。相对来说扶贫的基金会比较多,我们希望扶贫的基金都能够有指向,能够指到乡村遗产领域。目前也可以鼓励社会介入的,但是又面临着没有产权保护的问题,这就是一个循环。

如何应对乡村遗产的三难窘境?

要想办法做观念的提高,只有观念不断地更新,打破壁垒,才能够慢慢地破这个难题。我自己设想,能不能这样:

☑ 5%-10%用来做标本保底,就是政府生管,这是作为政府应该承担的文化责任;

☑ 80%不管是新房还是旧房,先低成本地维护住,不让它有快速地下滑趋势,让它有一个缓冲期;

☑ 真正的希望是另外的10%,用来做尝试的。我们列一个最低的保护底线,剩下的你自己去试,敞开之后创新就可能激发出来,创造的可能性就会大得多。

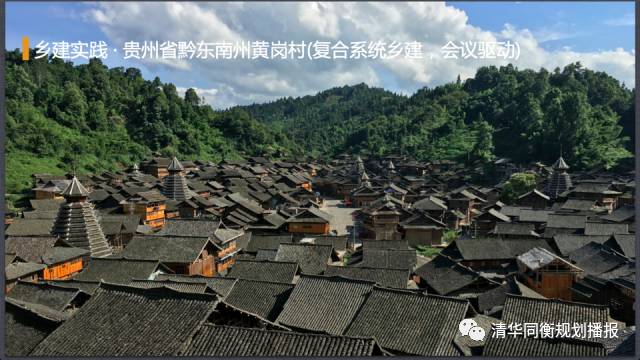

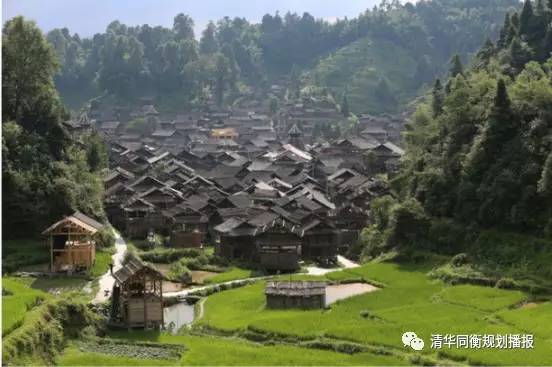

在这方面我们也做了一些尝试。这是一个在贵州黎平县黄岗村世界遗产预备名单的村子,该做的东西都做了,包括景观、基础设施等。

另外特别重要的是探索最后一个10%用来干什么?我们做了一个尝试,侗寨有一个特别特殊的建筑叫做禾仓,侗族发生火灾就认了,但是要把粮食挪到别处,这样可以保证活命,于是就产了一些特殊的建筑叫禾仓。

这些年交通比较方便了,国家救济也比较到位,打工的也多,将近一半的禾仓已经荒废不用了,这种情况下我们建议政府长期租过来,我们把它改造成为具有聚会和居住功能类型的场所。我们尝试做了三个,这是其中的一个,做完之后就是这种状态。我认为这是一种创意,虽然不一定这种创意就对,所有的创意都会有风险,但是如果创新不容纳风险,创新的结果就出不来。

贵州黎平县黄岗村的禾仓之家

这是我们把其中一个禾仓改成可以住的,暂且称之为禾仓民宿。去年10月黔东南分会的时候,有几百名代表来参观了这个地方。在所有参观里留下最深刻的印象就是这个禾仓,它虽然很小,但是进到里面能产生一种传统和现代之间对撞的冲击力,这种冲击力不是言语就能描述的,而是往那儿一坐就是它,这就是文化创意所带来的感觉。下图是一个大禾仓改的会议中心。

观念最根本最重要

从特点寻找突破口

事件作为倒逼机制

必须实现综合效益

村落保护如同一支足球队:划定保护区、制订保护措施是后卫,是为了遏制住破坏势头;改善基础设施和完善景观面貌是中场,为发展做准备;几个好的改造案例(事件)是前锋,只靠防守终究要输球,前锋进球才能赢得比赛。

本内容由清华同衡 宣传办整理,并经专家审阅

规划问道

规划问道