摘要

罗伯茨委员会是二战期间由美国总统罗斯福签署设立的政府机构,旨在协调并促进盟军在战时及战后对欧洲文物古迹的保护、抢救与清理。自1944年4月始,随着美军对日本本土及日占区全面空袭的展开,罗伯茨委员会开始着力于远东地区文物与古迹的保护工作。通过与以梁思成为代表的中国学者的合作,罗伯茨委员会为中国战区的文物与古迹免遭空袭破坏做出了重要的贡献。文章利用美国国家档案馆的相关原始资料来梳理这段重要却鲜为人知的历史,并进一步指出,这段战时学者的跨国合作,在一定程度上影响了二战后美国对中国考古、中国艺术史乃至中国建筑史等学科研究的发展轨迹,并为战后中国文物与古迹保护的理论与实践奠定了一定的基础。

关键词

罗伯茨委员会;文物与古迹保护;梁思成;《中国古迹地图与清单》

1 引言

罗伯茨委员会(The Roberts Commission)是1943年6月23日由美国总统罗斯福(Franklin D. Roosevelt)正式签署设立的政府机构,名称来源于委员会第一任主席,最高法院大法官欧文•罗伯茨(Owen J. Roberts)①,是一个非正式名称。委员会成立之初,全称为欧洲艺术与历史古迹保护抢救美国委员会(the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in Europe),旨在促进二战期间由盟军领导的对欧洲文物与古迹的保护与抢救。战后美国与欧洲已有大量的学者和传记作家记录并做了进一步研究。2014年,电影《古迹卫士》(The Monuments Men,或译《盟军夺宝队》)的上映,更将这段历史再一次带入普罗大众的视野。

然而事实上,罗伯茨委员会在二战时期对文物与古迹保护的贡献绝不仅限于欧洲大陆。1944年4月,随着太平洋战事的发展,美国空军开始发起对日本本土以及亚洲日占区的空袭[1] 。当月27日,罗伯茨委员会官方名称中的 “欧洲” (Europe)一词即正式被 “战区”(War Areas)所取代,显示了该委员会为配合太平洋战争开始涉足远东事务的计划[2]。

在美军的远东战区,罗伯茨委员会最为迫切的任务是绘制古迹地图并建立古迹档案,尽可能保证古迹免遭大规模空袭摧毁。自1944年年底至1945年年初,在梁思成、史克门(Lawrence Sickman)等中美学者、专家数月的努力下,一份详尽的《中国古迹地图及清单》(China—Maps and Lists)以及数百份古迹档案终于完成。此外,自1944年上半年始,罗伯茨委员会也一直努力与民国政府沟通,希望在中国建立一个相似的联络机构,以便更好地开展中美之间的合作。1945年3月,战区文物保存中国委员会(the Chinese Commission for the Protection of Cultural Objects in War Areas,下文简称为 “中国委员会” ) 正式成立,梁思成担任委员会副主席。这段官方层面的跨国学术合作,很大程度地保护了当时在日占区的古迹与文物,使其免遭空袭毁坏。而中国委员会的成立,也为民国政府在战后的文物清理工作奠定了基础。

遗憾的是,这段短暂却重要的文物保护历史及其成果未曾引起学术界充分关注。尤其在战后世界政治格局的限制下,中西学术交流长期停滞,使得这个问题更难走进中国学者的视野。虽然部分史料与史实进入过若干学者的研究领域,但他们所依据信息的准确性以及对国际背景的探讨都有可以进一步完善之处。例如,林洙曾于2000年撰文《梁思成与〈全国重要建筑文物简目〉》提到民国期间“战区文物保存委员会”(即中国委员会)和费慰梅所赠《战区文物保存委员会文物目录》(Chinese Commission for the Preservation of Cultural Objects in War Areas: List of Monuments,以下简称《文物目录》)②[3],但林文仅将《文物目录》的内容与1949年的《全国重要文物简目》进行比对,对这份《文物目录》编纂来龙去脉的表述却较为模糊。而且,从林文提供的少量图片来看,这份《文物目录》 可能也并非是目前美国国家档案馆馆藏的属于罗伯茨委员会的资料。此外,在2013年出版的李晓东著《民国文物法规史评》中,仅简单提及了战区文物保存委员会的成立,也没有讨论当时的国际背景[4]180。

为了再现这段战时文物与古迹保护的跨国合作史,本文将梳理并呈现美国国家档案馆(National Archives and Records Administration)的相关原始资料,包括往来公文、私人信件,以及罗伯茨委员会编纂的各国古迹文物资料。在此基础上,将这段历史还原到当时的政治与学术语境下,笔者发现这段战时学者的跨国合作,在一定程度上影响了二战后美国对中国考古、中国艺术史乃至中国建筑史等学科研究的发展轨迹,并为战后中国文物与古迹保护的理论与实践奠定了一定的基础。

[1] 该委员会实为第二个以这位大法官命名的委员会。第一个罗伯茨委员会成立于1941年珍珠港事件爆发之后,主要是为了调查与日本偷袭珍珠港有关的事宜。

[2] 该文中提到的《战区文物保存委员会文物目录》与《全国重要文物简目》均全文收录于2001年出版的《梁思成文集》第四卷。

2 罗伯茨委员会的创立与运作

罗伯茨委员会虽然是一个隶属于美国联邦政府的行政机构,但它最初却是在美国哈佛国防小组(American Defense Harvard Group,以下简称哈佛小组)和美国学术团体协会 (American Council of Learned Societies,以下简称 ACLS) 两个学术团体共同推动下①,经过多年讨论与筹划,于1943年1月召开的ACLS年会上成立的。同年6月,由罗斯福总统签署正式成为政府机构之一。参加1943年ACLS年会暨罗伯茨委员会成立大会的代表分别来自美国、英国、法国、荷兰、捷克和意大利,胡适代表中国方面参会。如前所述,委员会建立的初衷是保护欧洲的文物。因此,委员会除了在华盛顿美国国家美术馆的总部之外, 1944年4月至1945年4月期间,在伦敦的美国大使馆设有外勤办事处。委员会所有成员的任期均为三年,并且无任何报酬[2]2。

罗伯茨委员会从成立到1946年6月正式停止运作为止的几年间,一直扮演着协调学术机构、非营利组织、公私立博物馆,以及不同政府机构的重要角色。参与委员会工作的主要政府与非政府机构包括哈佛小组、ACLS、纽约大都会博物馆、华盛顿国家美术馆、美国国防部与国务院。

罗伯茨委员会最重要,同时也是在欧洲最知名的贡献,是帮助盟国军政府②的文化部建立了古迹、美术与档案科(the Monuments, Fine Arts and Archives Section,简称 MFAA) 。根据MFAA的档案记载,曾经有超过300位来自14个国家的军方或民间专业人员参与了MFAA的行动,这些人被称为“古迹卫士”(Monuments Men,如前文提到的同名电影就描绘了这批人在欧洲的战地故事),他们中的大部分是知名的博物馆负责人、艺术史学家、档案学家、建筑师、教育学家、艺术家等③。

MFAA成立之后,罗伯茨委员会的主要职责之一便是指导美国战争部(Department of War,后来改称国防部:Department of Defense)如何具体运作MFAA。委员会为MFAA寻找合适的专家或有专业知识的军官,为其外勤军官提供地图、艺术品及古迹的清单,并且还制作了一本如何保护与保存文物古迹的指导手册,令MFAA成员人手一册[2]3。

罗伯茨委员会的另一个职责,是制定战后对文物的清理原则,这成为战后各个战区清理复原文物的重要依据。此外,罗伯茨委员会还帮助若干欧洲国家,如法国、比利时和荷兰,建立相应的兄弟联络机构。1944年5月,英国麦克米兰委员会(The Macmillan Commission)作为罗伯茨委员会在英国的联络机构正式成立。与此同时,罗伯茨委员会开始联络当时美国在远东的同盟国——中国。

① 哈佛小组的活跃时期在1940年到1945年间,是由哈佛大学教授和波士顿当地有识之士在1940年6月巴黎沦陷之后发起组建的民间组织,目的在于“警示美国人有关轴心国在欧洲造成的伤害”,并集中收集欧洲文物与古迹的信息。ACLS成立于1919年,是一个包含了73个人文与社会科学术社团的联合组织。更多ACLS参与战时文物保护的记载,详见其官方网站http://www.monumentsmenfoundation.org/the-heroes/american-council-of-learned-societies.

② 盟国军政府全称为盟军占领区盟国军政府(Allied Military Government for Occupied Territories), 常见英文缩写为AMG 或AMGOT。该军政府为二战期间盟军在其欧洲占领区成立的临时军事管理机构,1943年7月西西里岛战役之后成立。

③ 更多关于“古迹卫士”的信息,请参见古迹卫士基金会(Monuments Men Foundation)官方网站:http://www.monumentsmenfoundation.org/the-heroes/the-monuments-men。

3 《中国古迹地图与清单》的编纂

与在欧洲战区陆空结合的作战方式不同,美军在中国战区的行动主要以空袭日占区为主。这种作战方式引起了越来越多对日占区文物与古迹的威胁的担忧。1944年1月,ACLS为此组织了一次特别会议 ①。会议摘要这样写道:

就中国的情况,严格来说,应该与欧洲的两个同盟国相似。区别在于,被敌军所占领的土地无论怎样都会遭受英美的空袭,这为古迹的保护带来了挑战。我们应立即开始绘制(古迹)地图与清单,并提供给相关的军事单位②[2]。

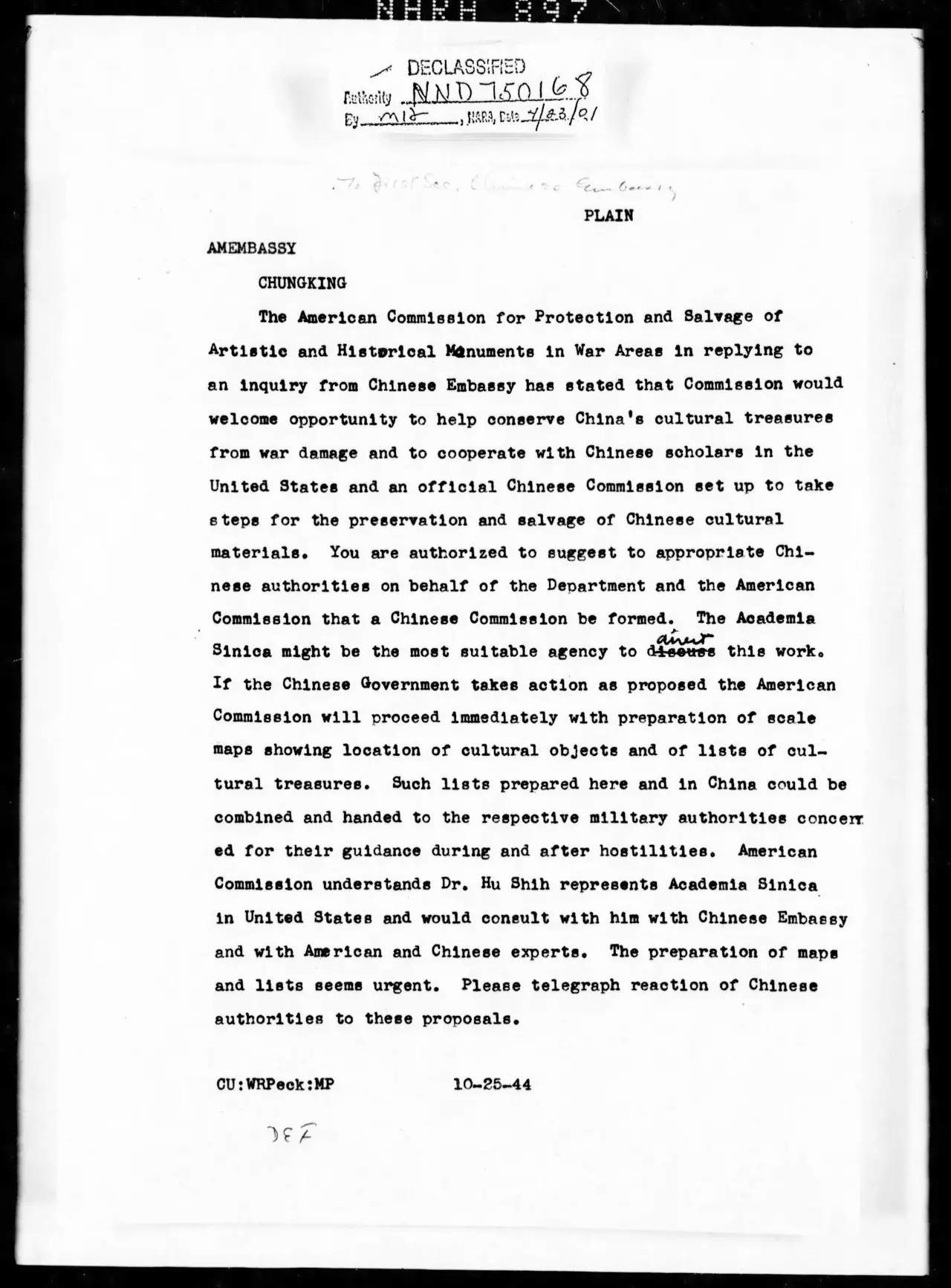

在另一封1944年10月由美国国务院发给美国驻华大使的电报中(图1),这一问题的紧迫性再一次被提及:

图1 1944年10月25日美国国务院致重庆美国驻华大使馆电报(图片来源:美国国家档案馆藏)

如果中国政府就我们的建议立即采取措施,美国委员会(此处指罗伯茨委员会)会立刻着手准备一些等比例的地图,标示出古迹的位置,并附上古迹清单。这些分别在美国与中国制作好的清单会被合起来,并发送到相关的军事单位,指导他们之后的作战行动……地图与清单的准备看起来相当紧迫③[2]。

同一封电报中,美国国务院提及“最适合担任此工作者可能是中央研究院”。可见,与中国学者合作完成这项任务,已经在此时美国官方的考虑范围内。

原飞虎队队长、时任美国陆军第14航空队(以下简称“14航空队”)司令的陈纳德(Claire Lee Chennault)④将军也在1944年11月之前亲自敦促“保护中国文物古迹的行动应该尽早实施”⑤[2] 。

其实早在这些官方请求之前,1944年初哈佛大学学者兰登·华纳(Langdon Warner)就已草拟了一份《中国古迹清单》(The Monuments of China by Langdon Warner,下文称《华纳清单》),是当时哈佛小组远东计划的一部分。华纳是梁思成在哈佛大学短暂学习期间的导师,作为一名考古学家和哈佛大学东亚艺术史的教授,他一直被认为是“美国国内最适合指导罗伯茨委员会远东事务的人选之一”⑥[2] 。但这份《华纳清单》仍然只是一个描述性的简介,而不算是一个详尽的古迹清单⑦(图2)。

图2 《华纳清单》封面(图片来源:美国国家档案馆藏)

华纳在这份清单中将当时中国的文物与古迹分为四个大类:博物馆、外国银行收藏、图书馆与建筑。这个分类并非仅仅根据文物与古迹本身的形态,而是同时考虑了它的保存方式与地点。在博物馆部分,华纳提到了北平、济南府、西安府、开封府、太原府等地;在外国银行收藏中,提及了上海、天津和北平;在建筑部分,主要提到了(北京)皇家建筑、天坛、寺庙、城墙、城楼、钟楼、鼓楼和牌楼。华纳对中国的建筑古迹评论道:

可能中国最重要的建筑珍品就是北京的皇家宫殿和位于城市另一端的天坛。虽然这些建筑并没有中国的其他建筑那么古老(它们大部分都是16世纪以后建造的),但无论从建筑的整体规划还是单体呈现来说,它们都可以称得上是世界上已被探知的最令人印象深刻的建筑群。……有些寺庙建筑群虽然看起来不被当地人重视,但切勿以为这是它们缺乏重要性的证据[5]5。

虽然华纳在这段论述中已经强调了建筑的重要性,但他所提供的信息仍然非常有限。《华纳清单》不足以指导具体的军事行动。于是,在陈纳德将军的要求下,罗伯茨委员会于1944年11月在纽约大都会博物馆召开专门会议,讨论编纂《中国古迹清单》的计划,并将地图的绘制作为该计划第二阶段的内容。会后,罗伯茨委员会一致认为,清单与地图只有在中国编制才能得以有效率地完成,并且提出邀请时在李庄的梁思成作为“中国古建筑的专家”与时在昆明美军基地的14航空队劳伦斯·史克门(Laurence Sickman)⑧[2]合作。 史克门一直担任罗伯茨委员会与中央研究院的联络官。他给华纳的信中也提到了梁思成,说梁思成可以为他提供“中国日占区内完整的塔与寺庙的清单”⑨[2]。 除了史克门和梁思成以外,参与该计划的还有一些美国的地图绘制专家和中国地理专家。

目前没有直接证据显示这些地图与清单的完成时间。从地图与清单被送达14航空队的时间推测,完成的时间很有可能是在1945年上半年或者更早⑩[2] 。在现藏于美国国家档案馆的罗伯茨委员会相关卷宗中,这份由地图与古迹清单组成的图册(下文称为《中国古迹地图与清单》)被归类至 “二战期间需免遭毁坏的地区地图”(Maps Showing Areas to Be Spared Destruction During World War II)的标签下。该标签名称清晰地解释了图册制作的目的⑪[2]。

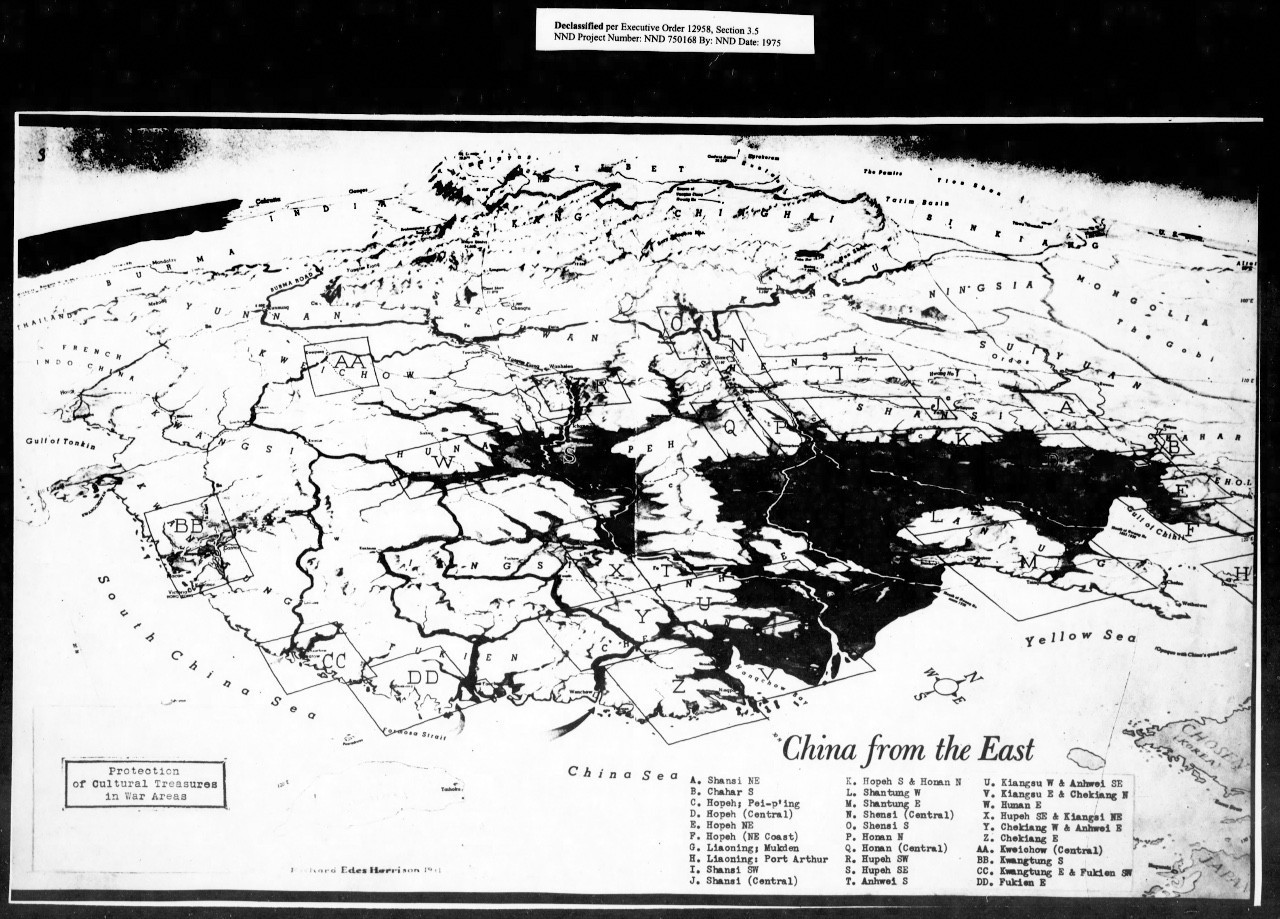

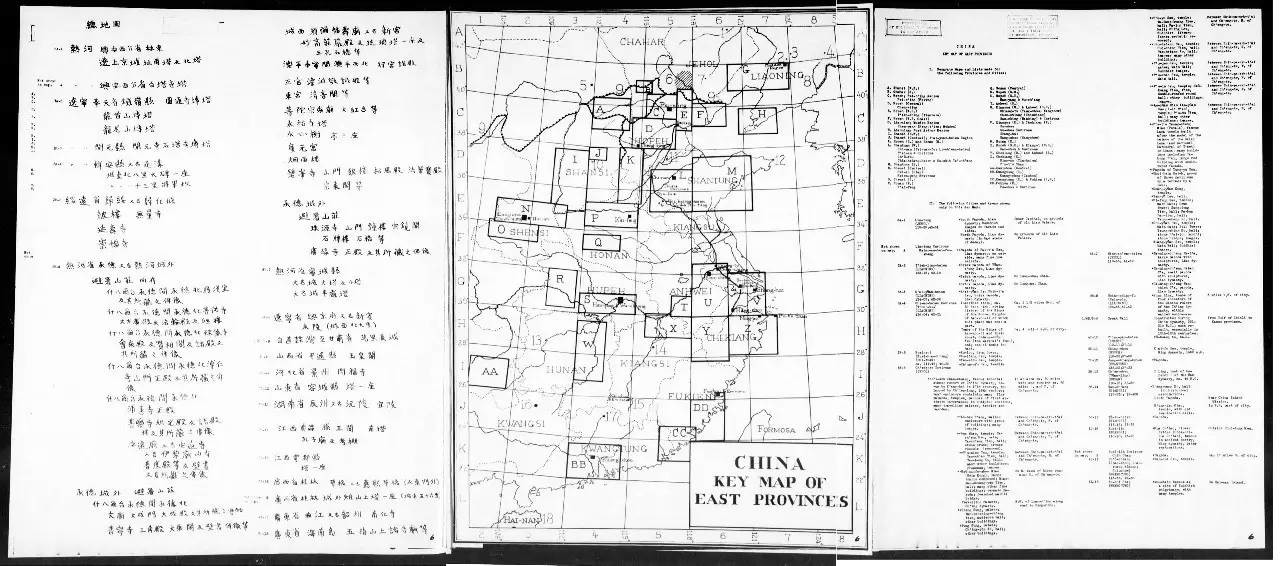

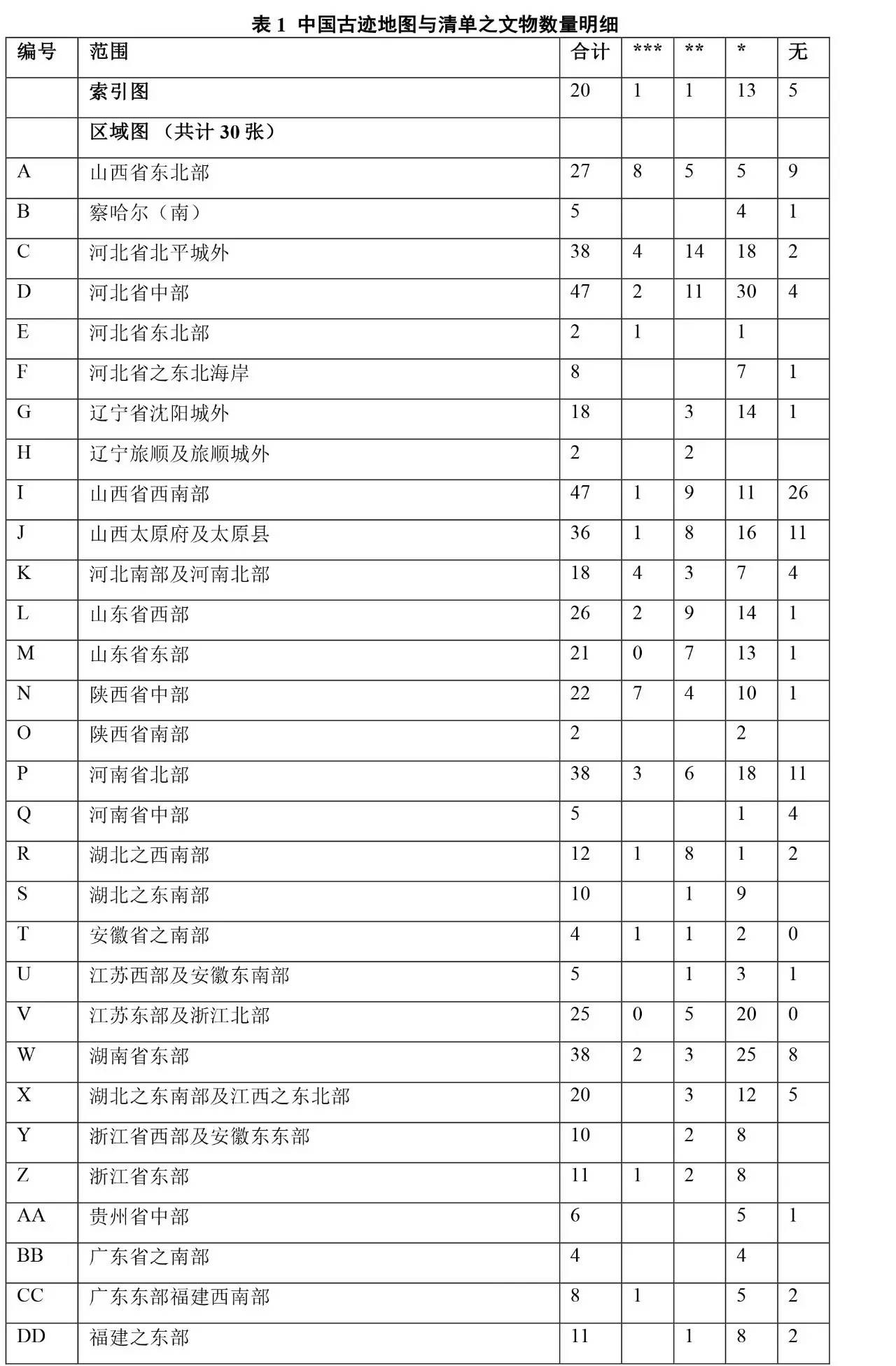

现存图册包含60张当时日占区(主要为东部省份)的地图,每张地图上都附有一份中英文对照的古迹清单,并在地图上标示出古迹的相应位置。被标示的除了建筑遗存外,也包括重要的博物馆、图书馆,以及大学。这些文化设施因所收藏的文物及承载的历史文化价值需要避免空袭威胁,也在情理之中。在这一点上,这份地图册遵循了《华纳清单》中的原则。这60张地图包括5张东部省份总图(图3)、30张包含了15个省份的区域图,以及25张主要城镇的地图。

图3 《中国东部省份鸟瞰图》(图片来源:美国国家档案馆藏)

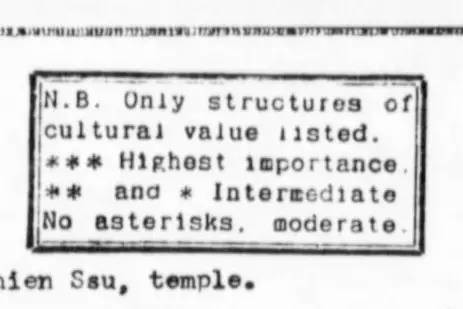

《中国东部省份文物总索引图》(图4)是整份图册的索引。地图中以标有英文字母的矩形方框用来标示30个区域在整个东部的位置,英文字母对应相应区域图。例如方框K对应的是《区域图K-河北南部及河南北部》(图5)。25个城镇所在位置则由黑色的方块表示。例如方框D内的黑色方块表示将会在城镇地图中出现的河北正定(图6)。除地图外,《总索引图》还包含中英文古迹清单各一份,清单上的古迹位置在地图上由带有数字的黑圆点表示,并可以根据清单中的经纬坐标在地图中进行检索。从地图上黑圆点的位置可知,这份清单的目的是补充一些无法在区域图或城镇图中出现的古迹。例如标号为 5 的 “绥远省归绥,又名归化城” 的 “鼓楼、无量寺、延寿寺、崇福寺” ,就未在任何区域图或城镇图中标示过。

图4 《中国东部省份(文物)总索引图》(图片来源:美国国家档案馆藏)

图5 《区域图K:河北南部与河南北部》(图片来源:美国国家档案馆藏)

图6 《正定城古迹地图》(图片来源:美国国家档案馆藏)

30张区域图和25张城镇图的格式与《总索引图》基本相同,都是以地图附中英文古迹清单的形式。古迹具体在地图中的位置也都以黑圆点辅以数字标示(图5、图6)。英文版的清单中除列出古迹的地点与名称外,还对每处古迹做了简短介绍,记录了古迹建造的时代、重要性,以及保存现状或具体位置等信息。例如在图5中,“殷墟” 被简要描述为“商代皇陵,部分挖掘,上古时代的祭祀青铜器相当重要”;“安济桥”的描述为“又名大石桥,隋代”;赵县某“经幢”则被描述为“宋代,位于主干道,1038”⑫。

更为重要的是,英文清单中每一处古迹的重要性都通过特殊的标志被分成了四级(图7):若古迹被标注了三颗星,表示为 “最高重要级”(highest important);若注有两颗星或一颗星则表示 “中等”(intermediate);若无标注星号则表示 “普通级”(moderate)。值得注意的是,古迹简介与重要性分级信息均只出现在英文清单中。可见这份图册的首要目的是为了指导美方的军事行动,以便他们制定轰炸计划时进行有效的分析和判断。

图7 《文物重要性的分级说明》(图片来源:美国国家档案馆藏)

在制作这份《中国古迹地图与清单》的同时,罗伯茨委员会也先后完成了韩国、日本、爪哇岛、巴厘岛和其他亚洲国家的同类资料,并于1945年4月6日一起呈送陈纳德将军以及其他相关军事人员。自1945年4月至同年8月日军投降,原子弹的使用出人意料地缩短了战争的时间,这一批远东地区文物图册作为作战计划的指导,实际上只起了三四个月的作用,这大概远远低于制作者最初的预判。然而,这批图册,尤其是这份中国版图册的意义,不仅限于此。由于当时中美学者专家之间的紧密合作,这份中国图册被认为是同类出版物中质量最高的一种。在罗伯茨委员会代理主席戴维·芬利(David Finley)给当时的战争部助理部长约翰·麦克洛伊(John McCloy)的信中说道:

这些中国的地图就是我们在远东最主要的工作成果。委员会在收到中国政府认可之后才开始绘制。通过向中国和美国远东方面的学者详细咨询,这批中国地图才被精心绘制出来。这批资料相当独特,不仅是因为它们在战争中能够阻止古迹被破坏,更是因为它们以一种非常浅显易懂的形式,呈现了一份纵观中国文物古迹的指导手册。这份图册甚至比我们现在能获得的任何书籍或其它印刷品都来得精确⑬[2]。

这份图册非常详尽与完整。笔者统计了图册中所有被提及的古迹数量以及古迹重要性的分级情况(表1):整份图册一共提及了1 112处古迹和文化场所,其中 “最高重要级” 74处,当时属于民国政府大后方的四川西南等地未列入编制范围。即使不计入博物馆、图书馆、学校等文化场所,其绝对数量也相当可观。与此相比,1949—2001年,第一批至第五批全国重点文物保护单位的数量总和为1 200处左右,这其中还包括一些近现代的革命文物。由此可知,罗伯茨委员会1945年的这份清单可以说是一次对中国东部省份文物信息的全面梳理。

说明:

1. 在若干地图中,中英文清单内容并非完全一致,本表统计内容以英文清单为准。

2. 部分文物的位置未在地图中标示,在原文中注有“Not shown onmap”字样,此表一并列出。

3. 有部分文物作为小项被列在大项之下,但大小项的重要度并不统一。例如承德避暑山庄、五台山、嵩山等均为重要度是三星的大项,但其下十数处文物的重要性并不相同。此表仅以大项计算。

4. 城镇图中,只有部分以数字编号。

被列为“最高重要级”的古迹及文化场所有:(辽宁)沈阳故宫、博物馆;(山东)济南图书馆与博物馆、千佛山、神通寺四门塔,曲阜孔林、孔庙,武梁祠,泰山、东岳庙,孝堂山,邹县孟庙;(山西)华严寺,善化寺,云冈石窟,恒山,五台山、佛光寺,大同岳飞庙,赵城龙王庙;(陕西)昭陵,乾陵,桥陵,礼泉县遗址,西岳庙、华山,周王陵,西汉皇陵,西安城墙、碑林、钟楼、鼓楼、小雁塔、图书馆;(北京)国子监,孔庙,雍和宫,北海,故宫,先农坛,天坛,北平图书馆,明十三陵,颐和园,云居寺,房山小西天雷音洞;(河北)独乐寺,南北响堂山,清西陵,正定隆兴寺,正定开元寺;(河南)殷墟,宝山灵泉寺,衡山、南岳庙,巩县石窟,嵩岳寺,少林寺,龙门石窟;(江苏)南京中山陵,镇江金山寺、定慧寺;(浙江)天台上国清寺,普陀法雨寺;(安徽)九华山;(湖北)玉泉寺铁塔;(福建)漳州南山寺

这份清单之所以可以完成得如此详细与完整,或许和罗伯茨委员会的另一项工作密切相关。在编纂古迹清单、绘制古迹地图的同时,罗伯茨委员会另外指定专人负责整理分析有关中国古迹的学术参考资料,并将几百处重要文物的信息制作成独立的档案卡。在现存的罗伯茨委员会档案中,经笔者初步统计,已发现近600张这样的古迹档案卡片。每一张卡片都显示了一处文物的基本信息,以及相关的中西文参考资料。例如蓟县独乐寺的档案卡(图8),卡片正面记录了古迹名称、地点(蓟州蓟县)、年代(辽代,984年)、主要建筑物(山门与观音阁)以及两条参考资料。参考资料中,一条为古斯塔夫·艾克(Gustav Ecke) 1936年发表的英文文章《中国营造学社》[7],另一条是关野贞1934年的著作《辽金时代的建筑及其佛像》[8]。在卡片的背面,注上了《中国营造学社汇刊》1932年6月所刊梁思成的《蓟县独乐寺观音阁山门考》。一张小小的档案卡片上囊括了当时三国学者对蓟县独乐寺的重要研究成果。恐怕正是基于这一套严谨的学术建档系统,才使得这份《中国古迹地图与清单》得以顺利并且高质量地完成。

图8 蓟县独乐寺档案卡(图片来源:美国国家档案馆藏)

虽然从现存的图像资料来看,无法辨别哪些工作出自美国学者专家之手,哪些又是由中国方面完成。但从所获得的成果来看,这套资料不仅整合了当时东西方学者对中国现存文物古迹的所有代表性认知,而且就当时东西方对中国文物古迹取得的学术成果进行了系统化的整理,可谓一项关于中国建筑史研究、文物古迹调查的集大成之作。然而,中西学者的合作并不仅限于对文物与古迹资料的整理。“中国委员会”的成立,更是标志着将这种合作以一种制度化的形式巩固下来的希冀。

① 参与这次ACLS中国事务特殊会议的美国汉学家有卜德(Derk Bodde)、金守拙(George A. Kennedy)、费正清(John Fairbank)、傅路德(L. Carrington Goodrich)及恒安石(Arthur W. Hummel)等。

② 会议摘要出自1944年8月28日威廉·丁斯摩尔(William B. Dinsmoor)给亨廷顿·凯恩斯(Huntington Cairns)的信件。二人均为罗伯茨委员会委员。该信件收录于《战区艺术与历史古迹保护抢救美国委员会记录》卷宗下。后文引用文件不做特殊说明者,均转自此卷宗,不再注出。

③ 见1944年10月25日美国国务院发送至美国驻华大使馆的电报。笔者所见为此电报副本。

④ 陈纳德将军以1941—1942年间组建并指挥援华空军“飞虎队”对日作战负有盛名。美国陆军第14航空队及其前身“美国空军驻华特遣队”均与“飞虎队”有一定程度的渊源关系。

⑤ 见1944年11月15日亨廷顿·凯恩斯给美国战争部民政组陆军中校查尔斯·凯兹(Charles Kades)的信件。

⑥ 内容详见波士顿美术馆绘画部主任W·G康斯特布尔(W.G Constable) 于1944年6月21日给亨廷顿·凯恩斯的信件。

⑦ 在草拟《中国古迹清单》的同时,华纳也整理了日本的资料。日本版的 “华纳清单” 对日本战后影响的深远程度超过中国版。本文因篇幅原因不作展开。

⑧以上内容见1944年11月9日威廉·丁斯摩尔给亨廷顿·凯恩斯的信件。信件现收录于《战区艺术与历史古迹保护抢救美国委员会记录》之中。劳伦斯·史克门毕业于哈佛大学,是华纳的学生,在二战前后都担任了美国堪萨斯城纳尔森艾特金博物馆的东方部主任,是一位著名的东方艺术收藏家和博物馆学家,在学术和收藏两方面均有可圈可点之处,参见本文参考文献[6]。

⑨ 见1944年8月18日史克门给亨廷顿·凯恩斯的信件。

⑩ 地图与清单的送达情形详见戴维·芬利于1945年5月3日给约翰·麦克洛伊的信件。

⑪ 被保存在该卷宗中的档案,除了中国的古迹地图与清单外,还有日本、韩国、菲律宾、越南及印度尼西亚的同类型文件。

⑫ 笔者推测其应指今河北赵县陀罗尼经幢。

⑬ 详见1945年5月3日戴维·芬利给约翰·麦克洛伊的信件。

4 中国委员会的成立以及中美学者的进一步合作

在准备《中国古迹地图与清单》的同时,罗伯茨委员会从1944年初开始就一直致力于与中国学者建立一种更加制度化的合作关系。1944年8月28日,罗伯茨委员会的一封内部信件里面提到,希望就 “成立一个与美国和英国委员会相似的中国委员会的可能性” 接洽当时的民国政府① 。此后,经过数月的努力协调,美国国务院、战争部、美国驻华大使馆和民国政府驻美大使馆,终于达成共识。1944年10月,美国国务院发送一封官方电报至美国驻华大使馆,正式授权美国驻华大使与中国学者,特别是中央研究院和其他相关的政府机构进行合作,以促进中国委员会的建立②[2]。1944年11月7日,新任教育部部长朱家骅代表民国政府发出第一次正式回复,积极回应了罗伯茨委员会的提议,并建议此中国委员会应设立在中央研究院之下③[2]。1945年3月17日,中国委员会正式宣告成立,由杭立武担任主席,梁思成任副主席。④[2] 此消息于1945年5月由梁思成先生的亲笔信传达至罗伯茨委员会(图9)。

图9 1945年5月3日梁思成写给罗伯茨委员会Ardelia Hall女士的信(图片来源:美国国家档案馆藏)

除了告知中国委员会(即电报中所指“战区文物保存委员会”)的成立外,梁思成的信同时也是为了确认收到了罗伯茨委员会早先寄来的其他文件。在信中,梁思成要求“美国委员会”(The American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas)继续将他们在欧洲所做工作的资料寄来,并希望罗伯茨委员会在欧洲的工作可以为中国提供经验与指导⑤。由此可见,中国委员会的正式成立打开了一条东西方学者就文物保护工作进行沟通的渠道。

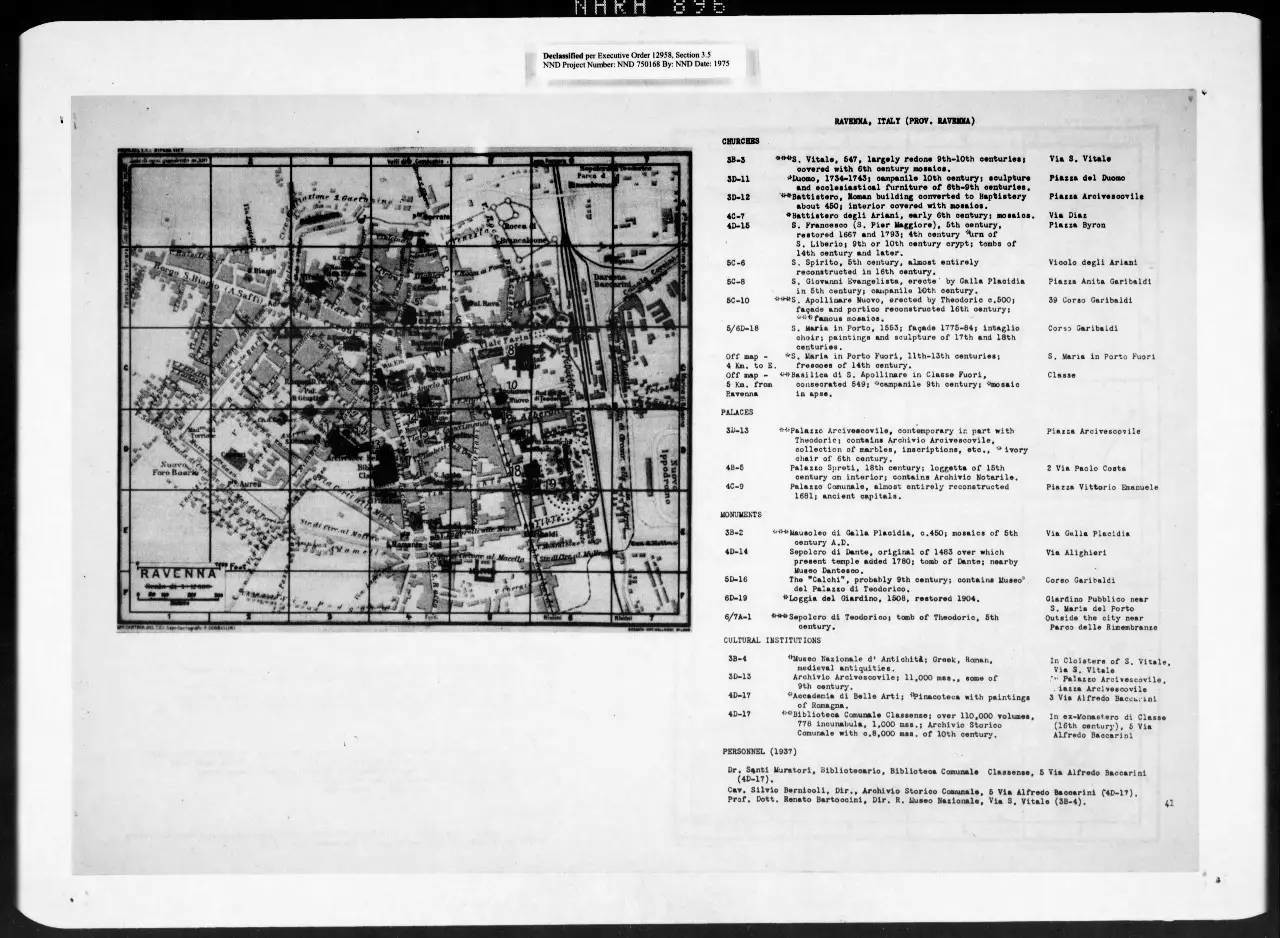

在民国驻美一等参赞崔存璘1944年11月5日致芬利(Finley)代主席的信中,确认他已收到 “一批意大利手册”(图10)⑥[2] 。由此可以推测这批“意大利手册”应该已经被带回重庆。这说明梁思成信中所要求提供的“美国委员会在欧洲的经验”中,至少有一部分已经到达中国。如果我们比较意大利手册中的地图(图11)与中国图册里的地图,可以发现两者在格式上非常相似。特别是用星号标注文物重要性的方法,存在参考了意大利手册中同样做法的可能性。

图10 罗伯茨委员会编纂的《意大利手册》封面(图片来源:美国国家档案馆藏)

图11 《意大利手册》内页:《拉文纳古迹地图与清单》(图片来源:美国国家档案馆藏)

此外,与罗伯茨委员会和其他欧洲委员会在欧洲的角色一样,日本战败之后,中国委员会立刻将其任务调整为清理抗战时期被遗失、掠夺,以及毁坏的文物。中国委员会在1945年12月更名为“教育部清理战时文物损失委员会”[4]。李晓东在他的《民国文物法规史评》中简单阐述了民国政府教育部在1945年从“战区文物保存委员会” 到“清理战时文物损失委员会”的转变[4],但未提及这一转变的国际背景。中国委员会在职能上的这一转变并不是孤立的。事实上,由于罗伯茨委员会当时在国际上的协调与联络,中国委员会的工作已被纳入当时国际通行的框架之下。也就是说,从1944年到1945年,中国文物保护的工作事实上已经在一种国际通行标准下进行,而这一国际标准则脱胎于罗伯茨委员会先前在欧洲的成功经验。

① 见1944年10月25日美国国务院发送至美国驻重庆大使馆的电报。

② 见1944年11月30日美国国务院戈登·鲍尔斯(Gordon Bowles)给亨廷顿·凯恩斯的信件。

③ 详见1945年5月5日美国国务院送至美国驻重庆大使馆的电报。笔者所见为电报副本。

④ 详见1945年5月2日梁思成至罗伯茨委员会阿黛丽亚·霍尔(Ardelia Hall)女士之信件。

⑤ 同上。

⑥ 见1944年11月3日崔存璘给罗伯茨委员会代主席戴维·芬利的信。

5 结论

1937年,中国营造学社被迫南迁,代表中国文物与古迹的系统保护与研究工作,至少在或被日本占领、或处于战争状态下的中国东部地区省份有一定程度的中断。然而,由于罗伯茨委员会的存在,美军从1944年开始对日占区密集空袭所带来的对文物与古迹的威胁引起了美国军方的注意。罗伯茨委员会统筹下进行的《中国古迹地图与清单》的整理与编纂工作,事实上是一场对中国全国性的详细文物普查。这项普查的成果,直接得益于中美学者之间的跨国合作。同时,由于罗伯茨委员会的桥梁作用,之前在欧洲的成功经验和原则方法都第一时间在中国得到实施。中国委员会的成立与转型,标志着当时民国的文物保护工作已在一种国际框架下进行。

这次合作的意义并不仅仅在于对文物与古迹本身的抢救与保护。在罗伯茨委员会的协调下所完成的完整古迹地图的绘制、详细古迹清单的整理,以及完善的古迹档案的建立,是对当时东西方学术界有关中国考古、建筑史、美术史等学科研究成果的一次总结与汇总。在战争年代军情急转直下的紧迫状态下,若不以跨国之力,并依靠美国国内相对于其他参战国的平稳环境,恐难完成。这段历史显示了一次非常独特的学术交流与融合——因战争的破坏性而刺激并加速了跨国学术的交流合作。虽然东西方学界在战后对这段历史都甚少提及,但从笔者调查的一些原始资料来看,几乎美国所有著名的汉学家或东方学学者都先后参与了这次跨国合作。在中国,除梁思成以外,参与这项工作的还有中国营造学社的其他成员和中央研究院的成员。可以想象,这一次对中国文物与古迹的“集结”对当时的学者产生了一定影响。

罗伯茨委员会的《中国古迹地图与清单》是否对中国之后的文物保护和普查工作有直接的影响呢?虽然我们不能推断将地图交给罗伯茨委员会之后,梁思成以及他的中国营造学社和中央研究院同僚是否有机会再一次接触到这批地图,但可以肯定的是,这次编纂的过程一定程度上帮助了梁思成以及其他中国营造学社成员建构中国建筑文物目录的系统。1949年3月,受中国人民解放军有关部门委托,由梁思成先生主持编纂的《全国重要建筑文物简目》(以下简称《简目》)得以完成。这份《简目》曾一度被认为是“中国现代最早记载全国重要古建筑目录的专书”,也是之后若干批文物普查的参考[10]。在《简目》中,文物依其重要性被分为四级,并以圆圈的数量标记,最高级为三个圆圈,最低级则无标记。这种分级法被认为“为后来文物分级管理的办法提供了先例”[10]。在了解了罗伯茨委员会的工作之后,我们可以推断,无论是《简目》的内容还是对文物进行分级的方法, 都离不开1944—1945年间罗伯茨委员会对中国文物古迹的保护经验,特别是对文物进行分级的方法,更是直接参照了当时在欧洲已成为通行标准的做法。或许可以说,《简目》的诞生本身就有着这样一段鲜为人知的国际背景。

[1] MEILINGER P S. The B-29 Air Campaign Against Japan[M]//Dennis P. 1945: War and Peace in the Pacific: Selected Essays. Canberra: Australian War Memorial, 1999: 65-81.

[2] United States National Archives and Records Administration. Records of the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas, 1943-1946[Z/OL]. WDC: National Archive and Records Administration, 2007. https://www.fold3.com/title_759/roberts_commission_protection_of_historical_monuments.

[3] 林洙. 梁思成与《全国重要建筑文物简目》[C]//建筑史论文集(第12辑). 北京: 清华大学出版社, 2000: 7-17.

[4]李晓东. 民国文物法规史评[M]. 北京: 文物出版社, 2013: 180.

[5] The Monuments of China, Record Group 239 (microfilm roll 0012) [Z/U]// Records of the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas, 1943—1946. College Park: Collected in National Archives at College Park.

[6] 瞿炼, 朱俊. 堪萨斯的 “中国庙宇”:史克门与纳尔逊阿特金斯博物馆的中国文物[J]. 紫禁城, 2014(01): 134-145.

[7] ECKE G. The Institute for Research in Chinese Architecture. A Short Summary of the Field Work Carried on From Spring 1932 to Spring 1937[J]. Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies, 1937 (2): 448-474.

[8] 关野贞. 辽金时代的建筑及其佛像[M]. 东京: 大塚巧艺社出版, 1935.

[9] 梁思成. 全国重要建筑文物简目[M]//梁思成. 梁思成文集(第4卷). 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 317-365.

[10] 罗哲文. 《全国重要建筑文物简目》[M]//中国大百科全书总编辑委员会《文物·博物馆》编辑委员会. 中国大百科全书(文物·博物馆)[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1993: 443.

本文选自《建筑遗产》2016年第4期

作 者|左拉拉

左拉拉,美国海军学院 助理教授

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道