日本农村改造的优秀案例很多,常常引起我们学习的兴趣,50-60年代的农村看起来脏乱差,经过改造都成了非常整洁漂亮的样子,但是年轻人是否留住了呢?如果不考虑这些改造成立的条件,问题以及适应性,一味强调农村改造后呈现的美好的一面,对中国的农村改造而言,依然是雾里看花,并不构成实质性的推动。一枚硬币要看两面,学习他者的经验也是如此,不可偏看。

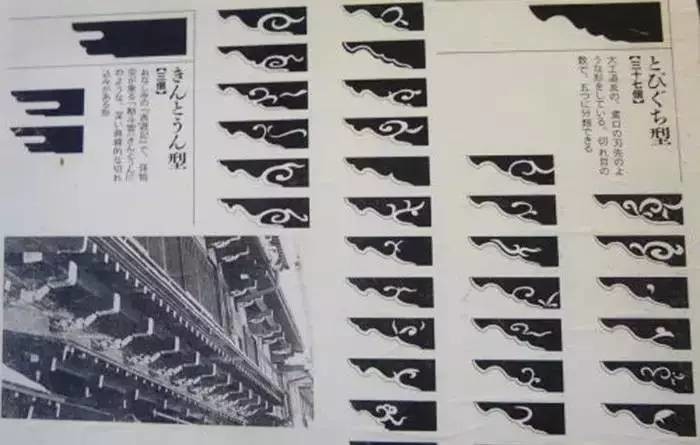

以最近受关注的日本古川町濑户川的农村改造为例,1968年起以饲养3000条锦鲤为契机治理污水,经过几年的坚持,河流变干净了,锦鲤图案也成了当地的代言。除了改造自然环境之外,对新建筑改造都以传统风格为首选,并在此基础上复原传统工艺,使用榫卯衔接之外,在出檐、隔栅、斗拱上保存木造工法,斗拱上的“云”装饰作为当地工匠的名片,提振了工匠热爱传统工艺的信心。而且还兴建“木匠文化馆”,展示当地木匠的文化。在这些基础上,复兴民俗活动,譬如每年一月举行的三寺参拜等。而以上这些行动并非是官方行为,而是该村的村民自发进行。政府的出资以及在这些推动下进行的立法活动,是在这些地方的民间的力量下进行的。

再看其他案例,与古川町同一时期进行保护的日本另一处农村——长野县木曾町妻笼宿,这一村落改造周期更久,长达15年。自1967年期,当地政府开始谋求对妻笼宿进行观光开放,并且请到了东京大学著名的建筑历史学家太田博太郎加入观光计划制定,太田教授经过仔细调研后认为,妻笼宿遗留的幕府末期的古宿场具有很高的历史价值和年代价值,应当对妻笼宿进行完整保护,以保护来带动观光开发。学者和当地政府(包括民间组织)紧密配合下,进行了第一、第二次保存运动,妻笼宿渐渐出名,至第三次保存运动时,也就是在1975年,日本政府受到妻笼宿地方体立法的促动,修正《文化财保护法》,将类似于妻笼宿这样的古老聚落和街区追加为文化财保护对象之一,称之为——传统的建筑物群保存地区。南木曾町借此获得国家补助金,将妻笼宿第三次保存计划顺利地进行了下去。

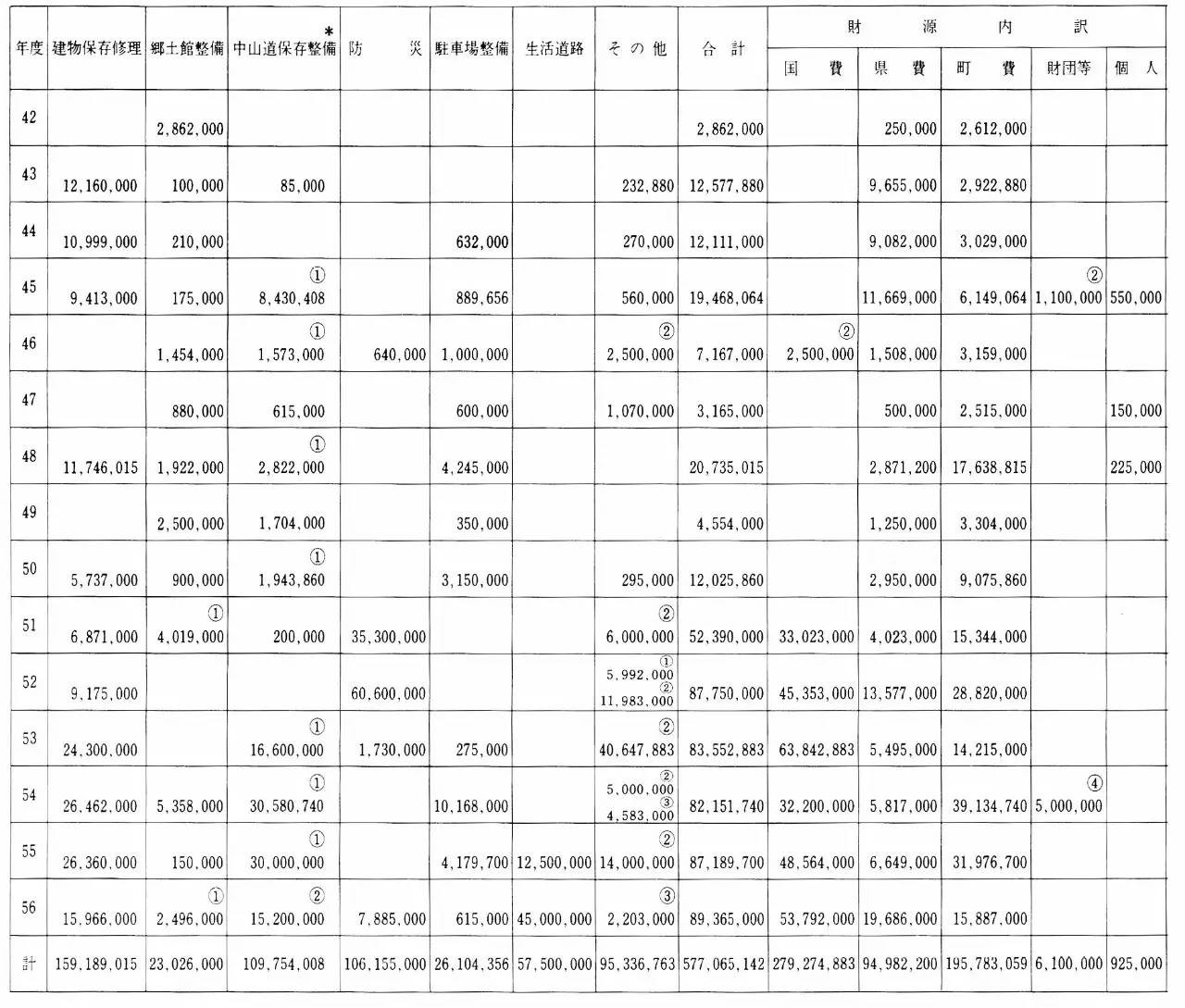

三次保存计划耗资5.77亿日元(见下表),用于建筑物保护修缮的费用在1.59亿日元,单栋耗资1.59亿/141栋=112.7万,按照70年代汇率,相当于33800元人民币左右,考虑70年代人民币购买力,大约相当于现在的450万左右人民币,单栋建筑的修缮花费可谓不菲。而5.77亿元的大部分花销则在于基础设施的改进上,包括修路,消防,停车场等,总额4.18亿元,大大超过了花在修缮建筑上的钱。再看其资金来源,国家投入2.79亿与地方自治体2.98亿的份额,投入比是对半开的结果。在资金调用上,盈利组织(妻笼当地营业者组成的观光协会)与非盈利的保护组织(当地于1965年成立的资料保存会)之间互相制衡,保护组织防止了以经济利益为先导的决定,调用资金则是保护组织不能完成的,由营利组织进行。因此妻笼的观光化,早在其预想到的结果之前进行了地方组织的搭建,进行了利益的平衡。现在的妻笼已经是日本乡愁的代表,赫赫有名。NHK电视台的一档节目《不停走在街道上的旅行》(街道テクテク旅)记录了原短道速滑选手河原郁恵踏破铁鞋欲寻找母亲小时候所见的街道,终于找到妻笼宿,将在街道上拍回来的照片递给母亲时,母亲说道:“我有一张一样的老照片,正是在生你之前拍的”。此语使观众大为感动。妻笼的美名传遍了天下。

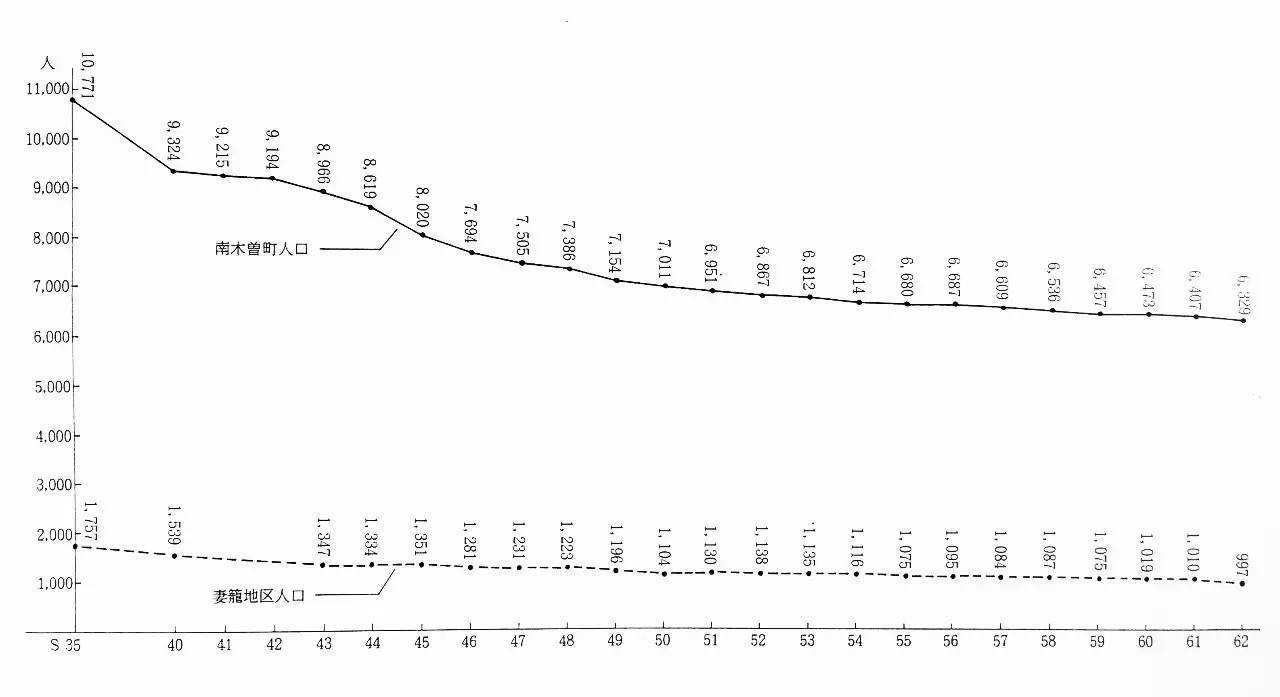

以上均是日本乡村改造的优秀案例,但是这些看似成功的案例,却并没有遏制日本农村过疏化,只是在某种程度上延缓。以妻笼为例,七十年代妻笼完成改造以来,尽管名声大振,其人口仍在持续减少(见下表)当地政府进行反思后提出今后保护妻笼宿的方针如下:1、妻笼并没有抑制住人口减少的问题,基于地域振兴的目标,需继续坚持保存优先的原则。2、“不忘初心”;遵守《妻笼宿守护住民宪章》与《妻笼宿保存条例》;3、尊重地域个性,妻笼宿的自然与历史环境属于全体住民,继续整体和活态地保存物质环境与住民生活。4、需在以传统形式保存下来木曾十一宿里的马笼宿、妻笼宿以及奈良井宿的街道中赋予木曾谷再生的可能,这便是挖掘这一区域的新价值所在。5、坚持住民、行政、学者三位一体的保护模式等。

以此观之,学习日本乡村改造经验的条件首先是,需在一种城乡资源差别较小的情况下讨论。日本乡村过疏化是其实施“国民收入倍增计划”带来的后果,即通货膨胀、两极分化、大都市人口过密化和农村人口过疏化现象产生。但是其城乡资源的差别并不是非常严重。即使到了最偏僻的长野县境内深山里妻笼马笼等地,依然有十分便捷的交通设施,最为明显的是覆盖力度极大的铁路网。而在其乡村比如妻笼村,有着完备的市政设施,包括警察局,邮电局,学校,公园,医院,甚至干净的公厕。而这些基础设施在中国的大部分还在使用旱厕的乡村尚未实现,在这样一种不成熟的条件下学习,对中国的乡村补课的力度将十分巨大,这种补课不仅是金钱人力上的大量投入,还有即便投入了,短期也看不到产出的时间成本。即意味着学习日本乡村改造经验的问题将是即使拉近城乡资源差别,我们也可能同日本一样无法遏制中国自身的农村过疏化问题。

美国保护界人士非常看重的NGO(Non-Governmental Organization)对于推行保护性开发事业的作用,在日本乡村改造中,这样的组织是否存在,效果是否明显?答案显然是肯定的,问题是这样的组织在日本是有,作用巨大,在中国是否有其土壤,其适应性如何?费孝通先生早在1947年写下《乡土中国》,将中国乡村的社会格局称作为“差序格局”,这是一种与经济基础无关的种群特性。西洋人包括日本人在内,其社会犹如田里的捆柴,每一根柴就像个人总能在整个柴堆里找到同把,同扎,同捆的柴。在这样一种团体界限明显的社会格局下,个人的归属和义务是非常明确的。而“差序格局”意味着我们的格局不是一捆一捆清楚的柴,而是一块石头丢在水面上所发生的的一圈圈波纹,其波纹即中国社会结构的基本特性“人伦”的远近,每个人都是他社会影响下所推出去的圈子的中心,故形成根深蒂固的“私”。面对这样一种到今天都未多大改变的境况,国家对乡村改造需要投入的资金或许只会更多,依靠地方民众进行更大程度的自我建设,特别是留守的人多为老人妇女的情况下,显然是缘木求鱼的心态。学者有没有用武之地呢?有。而且更大。乡村改造问题需派“大红包”的同时发“大红花”,意味着根据中国乡村社会依旧重视人伦的角度,将农村作为巩固家族地望和凝聚人气的中心,而这需要更多的文化精英至少在告老时有志于还乡,以作为农村望系所在,也意味着许多舶来的青年到乡村充当现代乡绅,投入农村改造实践的做法,需更受到鼓励和肯定。

所谓聚落,聚是人聚,落是群落,没有吸引住年轻人返乡的要素在聚落中,过疏化无论在日本还是别国,也只能越演越烈。如同照片中的这位大叔,在妻笼一处由政府资助修缮完后的建筑中开起包子店,谈起年轻时在东京作糕点师傅的经历,眼睛里满是自豪。如果他不是因为年龄渐长的缘故,恐怕这会子不会在妻笼守店,一定还在东京呢!

版面 | 潘玥

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道