张 松

同济大学建筑与城市规划学院教授

上海同济城市规划设计研究院总规划师

近年来,在国内沿海地区发展较快的城市,如上海、深圳、广州等地“城市更新”已经成为一个热门话题。城市更新的含义如何?与以前的旧城改造和历史保护有什么关联性?需要认真的思考并在实践中给予必要的关注。

城市遗产

什么是城市遗产?在国内的概念和定义较多且差异较大。有人认为只有具备了法定保护身份的才能算遗产;有的地方将近年重建仿古建筑也列为了保护建筑;在上海,每天都在被大量拆除,同时又被媒体作为城市特色不断宣传的里弄建筑,算不算城市遗产?等等。下图是国外学者关于遗产的分类及其内容,但其内容还不尽完整和准确。其实,城市里还有许多没有确定“身份”的普通遗产正在被粗暴拆除。这些没有“身份”建筑的被拆除的同时,也引起了我们对于遗产保护的思考,城市遗产保护是否只保护一些重要纪念物(文物)?

表:遗产分类及内容

|

分类 |

包括的内容 |

|

博物学遗产 |

自然保护区、各类生物展示区、奇特的地质地貌(如溶洞、峡谷)等 |

|

科学遗产 |

科学博物馆、技术中心、传统科学中心、新技术中心 |

|

农业遗产 |

农场、奶牛场、农业博物馆、葡萄园、捕鱼、采矿、采石、水库等 |

|

工艺遗产 |

手工艺品及其流程,包括雕刻、陶器、木刻、丝绸、纺织等 |

|

工业遗产 |

与批量生产相关的吸引物,包括陶器、瓷器工厂、酿酒厂等 |

|

交通遗产 |

包括交通博物馆,受保护的铁路、独木舟等交通工具 |

|

社会文化遗产 |

史前的或历史的地点与展示,主要指各类社会文化博物馆 |

|

历史人物 |

包括与作家和画家相关的地点或区域 |

|

表演艺术 |

包括剧院、街道表演艺术、艺术表演中心、场所等 |

|

游乐花园 |

观赏花园,反映某个时期历史的花园、植物园、模拟村庄 |

|

历史主题公园 |

仿古公园、历史探险公园、神话故事公园(不含游乐公园) |

|

画廊遗产 |

主要是指艺术画廊 |

|

节日与庆典 |

历史性博览会、节日游憩.乡村节日的郊野活动 |

|

田野运动 |

传统的田野运动包括捕鱼、打猎、射击、围捕 |

|

先辈故居 |

包括宫殿、地主庄园等 |

|

宗教遗产 |

教堂、清真寺、修道院、圣地、圣泉等 |

|

军事遗产 |

城堡、战场、军用机场、海军码头、战争监狱、军事博物馆 |

|

屠杀纪念碑 |

与种族屠杀相关的纪念地 |

|

历史城镇 |

主要指历史城镇、建筑群 |

|

村庄与部落 |

主要指乡村殖民地,通常是20世纪前的建筑 |

|

乡村及珍稀风景地 |

国家公园、其他风景地、未得到官方承认但游客喜欢的郊野风景地 |

|

海滨度假地 |

主要指海滨城镇与海滨风景 |

|

区域 |

包括被当地居民或游客认同为标志性的历史或自然地域 |

在我国历史建筑保护立法已有近20年的历程,一些城市的地方保护条例在2000年之后便形成了法规体系,但各地对保护对象名称的叫法也各不相同,诸如历史建筑、历史风貌建筑、优秀历史建筑、近现代建筑、保护建筑等等。本人觉得城市遗产至少应当包括:历史建筑及其周边环境;历史地区(历史文化街区),如历史中心区、传统商业街区、工业遗产区等;历史城镇(历史文化名城)及历史性城市景观。作为与建筑遗产有所区别的城市遗产这一概念,尤其强调对未列入保护名录中作为集体记忆的普通遗产的保护;强调关注城镇空间、环境、景观、街巷、肌理等非物质实体的保护,当然这并不是说不需要对建筑实体进行保护。

在国际遗产保护领域遗产管理的范畴也在逐渐转变,从保护对象上来看,不仅王室、宗教和政治的纪念物要保护,普通人的场所与空间也需要保护。遗产形式也从遗物、遗址扩展到持续性社区。保护重点从物质形态的组合延伸到活的传统与实践。遗产的管理部门也从中央行政机构发展扩大到社区、社团管理。例如美国华盛顿和波士顿地区的保护,最早就是由一群妇女组织开起的,日本东京战后对东京车站的保护也是由一个家庭妇女保护协会开始做的。

总之,城市遗产保护,需要更多的保护日常生活世界中的有一定价值和地域文化特色的事物及场所精神,遗产保护不仅是博物馆里供奉起来的方式,也要与当下的城市生活和社区文化有机结合。

城市更新

现代城市更新(urban renewal)起源于二战以后欧美各国对城市不良地区的改造建设,是对城市土地和空间资源进行再分配、再利用的过程,主要针对城市中已经不适应现代生活的地区进行必要的拆除、改建和重建活动。美国战后的城市更新是政府推动的一项大规模计划,1949年通过《住房法》(Housing Acts of 1949),开始着手市中心的再开发,成为城市更新运动的肇始。然而,在美国进行的城市更新很多时候等于是让黑人住户搬家,获得利益的是房地产商。特别具有讽刺意味的是,城市更新是为了解决城市问题,然而到了城市更新的后期却出现了第一次城市危机。因此,早在1973年美国政府就不得不宣布结束联邦城市更新项目计划,以“住房与社区发展规划”取代“城市更新规划”。美国经济学家、总统经济政策顾问马丁·安德森先生在《联邦推土机:城市更新的批判性分析时代》一书中,对美国1949年开始实施的联邦更新计划进行了批判性的反思,书中有这样一句话:20世纪60年代的美国,以公共利益之名,政府官员可以将公民的住房列为危房,以纳税人之钱支付赔偿金,并用推土机将住房拆除。然后,政府将平整后的土地出售给开发商,开发商再在土地上开发高档公寓。这也与我们近些年的快速发展模式如出一辙,虽然有一些改造更新是需要的,但是更多的是地毯式拆迁和大拆大建方式。

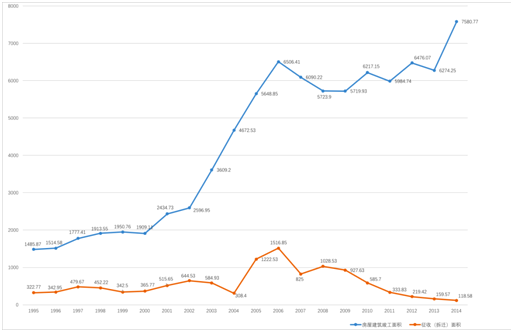

图:1995~2014年上海房屋竣工面积和拆迁量统计

上图是上海1995年到2014年房屋竣工面积和拆迁量的统计,可以看到,从1995年至2014年20年间合计竣工房屋建筑总面积86086.98万平方米,拆除建筑面积11297.03万平方米,新增建筑总量达74789.95万平方米。我们上海现在提出“存量规划”,存量指的是土地还是建筑?从我们每年呈梯度上升的建筑量中可以看出,上海旧城拆迁比例的指数是非常高的,这最终会导致城市以一种不可持续的发展方式盲目增长。以上海的老城厢为例,作为上海的发祥地,也是上海中心城区的历史文化风貌区,但一直并未停止拆迁改造,从下面的Google地图上就可以看出,在2000年的时候老城厢范围内原有小尺度肌理还有相当多的保留,还能清晰的看到;但是到了2016年现在,保护区里面已经发生了翻天覆地的变化,这巨大的改变会给城市会带来什么样的影响?在这样一种局势之下,我们通过遗产保护,城市保护,能否改变这种旧区改造的方式?

图:2000年及2016年上海老城厢风貌对比

可能性?

2015年6月1日实行的《上海市城市更新实施办法》,对上海市的城市更新进行了定义:对本市建成区城市空间形态和功能进行可持续改善的建设活动。并规定了对城市更新给予了一定的优惠扶持政策,但是“办法”只是地方政府部门的规章,还不是地方人大通过的法规,约束力很低,只能是一个指导性的规划导则,缺乏实操性。

在已公示的上海市城市总体规划(2016-2040)草案中,提出了为应对资源环境紧约束的挑战和城市未来发展的不确定性,上海将以成为高密度超大城市可持续发展的典范城市为目标,积极探索超大城市睿智发展的转型路径。同济大学教授郑时龄院士指出:“上海靠大规模建设城市空间的时代已经结束,城市的发展不再追求宏大叙事和大手笔,……而是切实塑造人们的生活空间,能让人们在这里欣赏并愉快地停留,激发人们的创意,让人们更热爱生活,热爱我们的城市。”

我们希望城市有一个可持续的发展思路,将城市作为不可再生的资源看待,包括自然资源、文化资源、社会资源、经济资源,都看作是一定的保护对象,所以,这就需要将遗产保护融入到可持续发展的战略中,所以积极保护和可持续保护管理城市遗产是可持续发展的必要条件。同样的,旅游布景式或者短暂表演性的所谓保护是有问题的,我们城市的历史和街区应该是一个富有活力的真实世界。保护文化遗产,并“将尽可能多的意义传承给后人”的目标,与可持续发展的理念不谋而合。希望能够通过城市保护或城市遗产保护,来真正达到的全面改善民生的目的,在历史保护中如果没有可持续的概念,只是考虑当下使用者的利益,那么随心所欲地改变保护对象也会成被认为是天经地义的举动,也会导致对文化遗产过度开发和不当利用。

国内也有在城市遗产保护方面做的比较好的城市,譬如绍兴的历史文化街区保护整治。其中有很重要的一点,发展和建设是效率优先还是公正优先,以及未来的发展的真正的目标是什么?可持续城市能否作为核心价值对待?因此,城市政府在建筑更新时也应该考虑更全面的价值评判标准和更新行为的公正性,真正将民生改善放在前面。城市更新应当包括物质结构的振兴以及在那些建筑和空间中的经济活动的振兴,以及街区的社会公共领域的振兴。一个真正有效的和正常运转的城市街区是自然的和具有生命力的生活世界,而不是一群受人雇佣的演员表演的舞台。

在整个社会背景下,可持续发展将最终关注于其总资产与利益的分配。如果社会的规划及其经济利益分配体制给予其中一部分优于其他阶层的特权,那么势必将最终威胁整个社会的可持续发展体系。因而,城市政策的制订应该考虑惠益于社会中的全体公民,而非仅仅考虑中产阶级和上流社会。

城市政府对城市更新规划应当进行必要的调控,对城市的环境、资源和景观实施管理时,需用社会整体的价值标准来判断建设行为的公正性,并需与公共团体和私人团体合作,积极开展以改善民生为主要目标的历史城市保护整治工作。正如同济大学伍江教授所期待的:“告别旧城改造,走向城市更新……要走向人性化的城市,走向活力化的城市,走向更可持续的城市,走向文化遗产的城市,走向更加公平公正的城市。”

规划问道

规划问道