1、茶马古道上惟一幸存的集市

2001年10月11日,世界纪念性建筑遗产基金会(WMF)在美国纽约宣布:“中国云南沙溪(寺登)区域入选2002年101个世界濒危建筑保护名录”。WMF入选名录指出,该区域是“茶马古道上唯一幸存的集市,有完整无缺的戏院、旅馆、寺庙、大门,使这个连接西藏和南亚的集市相当完备”。寺登村地处沙溪坝子中央,黑潓江畔,距剑川县城32公里,是沙溪镇政府所在地,寺登村境内自然风光优美秀丽,历史文化积淀浓厚,民族风情浓郁古朴,旅游资源丰富独特,历史上寺登街是茶马古道上的商贸重镇。

图1 寺登村全貌(图片来源:沙溪镇政府)

从遥远的新石器时代到明清时期,寺登街因其地理位置一度成为北进川藏、南入中原以及与东南亚、南亚、西亚各国友好往来的贸易集散地。南来北往的藏、汉、纳西族商人的马帮都于此休憩,交换各自带来的货物,逐渐形成了规范的古集市。经明清两代的规划建设,寺登街形成了以兴教寺、魁阁带戏台为轴心,以魁阁正面四方街为中心的古集市,集市的南北巷道为古代茶马古道的主要通道和街巷。20世纪70年代以后,随着滇藏公路的开通,茶马道改到从下关到214国道,沙溪周边四大盐井资源的枯竭,沙溪寺登村逐渐衰退。到2000年以前,寺登村古建筑破败,居民开始兴建水泥房,传统古建筑景观遭到了破坏。

2、寺登街建筑遗产景观的修复

直到2000年,寺登村被瑞士规划师雅克·恩纳尔博士发现,在瑞士雅克博士的帮助下,2001年寺登街区域入选世界濒危建筑遗产保护名录,随后,瑞士驻寺登街复兴工程项目组与县人民政府共同合作完成了寺登街核心区的保护建设规划、沙溪历史文化名镇保护规划等规划编制工作。2003 年起,中瑞双方的“沙溪复兴工程”项目正式启动,项目由四方街修复、古村落保护、沙溪坝发展、卫生设施、脱贫和文化复兴、新闻发布六大部分组成,期间先后完成寺登街东南寨门、民居大门、四方街临街立面、老马店、段家登戏台、兴教寺、古戏台等专项修复工程,复兴项目获得了国际认可,荣获“世界纪念性建筑基金会杰出工程贡献奖”、“联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖杰出贡献奖”等系列奖项。

图2 修复之后的古戏台

随着寺登街修复工作的推进,旅游开发的价值也逐渐得到凸显,于是成立了沙溪镇旅游管理委员会,而西方组织则逐渐退出寺登村遗产保护的实际工作,寺登村的保护与开发开始由地方政府主导,但发展方向依旧遵循着当年西方组织制定的发展规划,西方组织对于寺登村发展颇具影响。

图3 古老的玉津桥

3、非物质文化遗产的复兴与集市的延续

虽然西方组织的介入重点是修复寺登街区域的建筑遗产与景观,但在他们保护理念的带动以及旅游开发的影响下,沙溪寺登村的非物质文化遗产也逐渐得到某种程度的复兴。

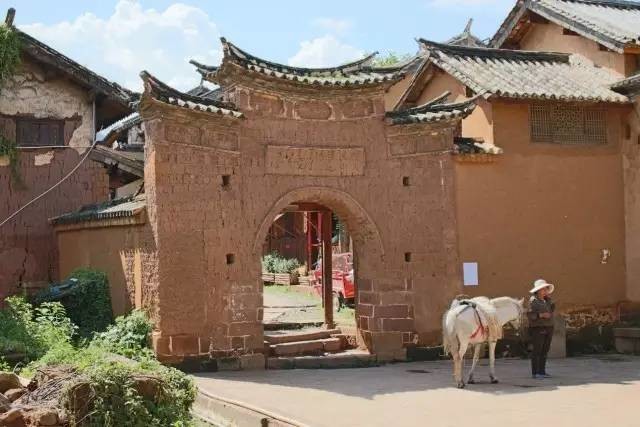

图4 寺登街东寨门

最为典型的是沙溪木雕手工艺的发展,剑川作为“木雕之乡”,有着许多熟悉木雕工艺的手工艺人和手工作坊,规模化生产已现雏形,而沙溪虽并非木雕技艺发源与传承的核心区,但近年来在沙溪复兴项目与旅游开发的双重影响下,沙溪寺登村逐渐吸引了更多木雕艺人前来展示其工艺制作,也有更多的本地村民加入木雕的制作与实践中,这有效促进了木雕传统手工艺的传承与发展。当然,其他如白族曲艺、“二月八”太子盛会传统节日等非物质遗产也实现了一定的复兴。

图5 沙溪木雕(图片来源:沙溪镇政府)

同时,沙溪的传统集市活动也在此背景下延续保留了下来。沙溪寺登村的赶集和集市于每周五进行,赶集当天寺登村即周边村落的村民都会将自家的农产品(云南地区的菇类、土鸡蛋等)拿来在古镇一条街摆卖,当然还有很多其他产品和商品,从穿的衣服、鞋、袜子等,吃的蔬菜、猪肉、火腿、水果等,玩的古琴、萧和笛子、小孩玩具等,生活用的锅铁、锄头、菜刀等,应有尽有。当前,赶集已不仅仅是当地农产品和商品交易的方式,也是游客寻求地方特色体验的好去处,已成为沙溪旅游体验的地方符号象征。

图6 沙溪寺登的赶集现场

4、结语

寺登村建筑物质景观的修复、非物质文化遗产(如木雕)的复兴以及传统集市活动的延续保留离不开西方组织的介入和旅游开发的双重作用,但在这过程中西方组织起到前置性的引导作用。作为一个由瑞士人雅克·菲恩纳尔博士发现,并联合西方组织主持引导发展起来的传统古村落,寺登村对自身的文化自觉来自西方,正是“他者”的发现,使寺登村开始重新认识到传统的魅力和价值,从“文化自在”走向“文化自觉”。需要指出的是,尽管中西方合作下的寺登村实现了某种程度的保护与复兴,但这种中西合璧的村落保护模式,主要由点带面,以项目带动村落的整体保护,覆盖面小,难以复制。

图文:徐姬敏、魏雷、黄秀波

编辑:张涵

图文原创、转载请注明出处

不关注

就捣蛋

小村落,大问题;古村落,新空间

规划问道

规划问道