原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【灾后重建】关于成都市中心城应急避难场所系统的评估与思考

“512”汶川特大地震已过去11年,但其对天府之国受灾地区造成的巨大破坏还历历在目,同时也考验着国家和社会应对重大自然灾害和突发事件的能力。灾后恢复重建是一项庞大、艰巨、复杂的系统工程,困难多、时间紧、任务重、涉及面广,重建规划编制的理念、体系、方法、程序、技术等均不能套用传统规划,考验着所有参与灾后重建的规划工作者。持续的灾后重建,我们立足灾区、创新实践,探索出了一套贯穿灾害预防、灾害紧急应对、灾后重建的全过程规划应对机制与技术集成方法,凝练出震后城乡重建规划理论,在推动城乡格局调整、城镇体系布局、产业恢复发展、城乡统筹协调、基础设施和公共服务设施建设等方面取得了突出成效,实现了安居乐业、生态文明、安全和谐的新家园重建,稳步修复了受灾群众的心灵创伤,为世界应对重大灾害的恢复、建设、管理提供了中国规划样本。

置身凤凰涅槃的灾区大地,破碎山河焕发新颜、悲壮场景化为豪迈、人民生活井井有序;放眼生机盎然的城乡场景,最漂亮的是民居、最坚固的是学校、最现代的是医院、最满意的是群众,处处无不展现着灾区日新月异的变化。这一切都离不开城乡规划设计者、建设者与管理者的可贵责任担当、精准的情势判断、扎实的技术功底。城乡规划在灾难面前是可以成为人民生命和财产的保护神。希望规划同仁们继续关注灾区,继续关注仍然在发生的自然灾害以及这些灾害带给人类的磨难,坚信大家的不懈努力,必将有助于对自然规律的认识和把握,有助于增强抵御自然灾害的能力,有助于推动人类文明的进步。

本月我们将以“灾后重建”为主题,发布一系列关于灾后重建的总结、思考以及对相关专家采访的文章。

成都市位于四川盆地腹心地带,是中国西部特大中心城市,境内断裂带有龙门山断裂带、蒲江-新津断裂带、龙泉山断裂带和大邑-彭县隐伏断裂带,存在着严峻的城市安全问题。5·12 汶川特大地震发生时对成都市中心城区域造成了巨大冲击,一度造成全城交通瘫痪、通讯中断等混乱局面,其根本原因是中心城缺乏一个体系完备、功能协调、布局合理的应急避难系统。2008年5月,成都市规划设计研究院开始研究《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》,经过7个月的潜心编制圆满完成规划,并荣获全国优秀城乡规划设计项目一等奖。恰逢汶川地震十周年,评估《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》的实施情况,认真反思,进一步完善和优化应急避难场所系统的规划建设工作,或许是我们作为规划人员纪念汶川地震的最好方式之一。

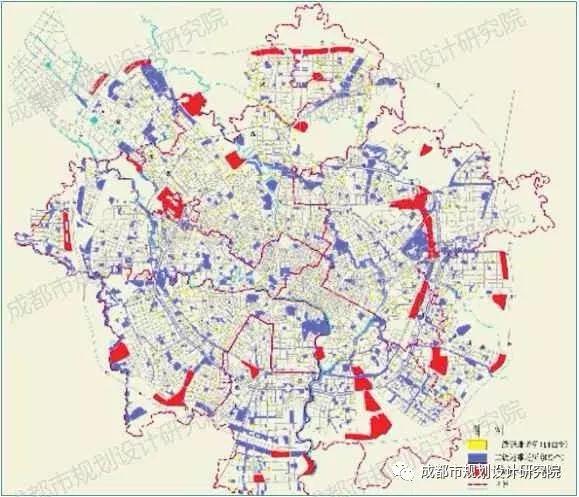

《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》是5·12汶川特大地震后,针对城市开敞空间不足、应急避难场所设施缺乏、应急疏散混乱等问题而编制的专项规划。(图1)

规划中通过资源调查评估、风险分析、案例研究、规划体系、疏散体系、信息指挥体系和政策保障措施等研究,构建了Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类应急避难场所体系,人均避难场所面积达到 9.9 平方米/人。同时,提出“就近避难+动态疏散”的避难疏散体系,将中心城以社区为单位分为红、橙、黄、绿、蓝五个分区,保证灾后7小时将受灾人员全面疏散至绿区和蓝区(安全分区),并提出相应的交通与运输等保障措施。

图1 成都市中心城避难场所布局规划(2008-2020)

2.1.1 有效指导应急避难场所建设

《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》有效指导了中心城区应急避难场所的建设。根据成都市人民政府官网的数据,截止 2012 年,由成都市民政局牵头的首批35个大型应急避难场所已完工并投入使用,灾难发生时可容纳约 110 万人避难;根据成都市2014-2017年十大民生工作目标实施情况的数据,2014-2017年度,由成都市政府应急办牵头建成Ⅱ类应急避难场所171个。

同时我们也注意到应急避难场所在建设中存在可进一步完善之处,如一些规划的避难场所场址内,只预留了开敞空间,场地内基本未作功能分区,应急设施极其缺乏,未达到规划要求的配套设施标准。

2.1.2 促进了开敞空间的预留

规划将应急避难场所划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。相较于Ⅲ类而言,Ⅰ、Ⅱ类应急避难场所的服务半径和用地面积更大,建设要求更高。Ⅰ、Ⅱ类应急避难场所的数量占规划总量的19.5%,其有效面积的占比达到了78%,具备着良好的数据可获得性和结论的代表性,本文对Ⅰ、Ⅱ类应急避难场所开敞空间的预留情况进行了梳理。

表1 中心城应急避难场所开敞空间预留率汇总表

(来源:作者根据官方数据整理)

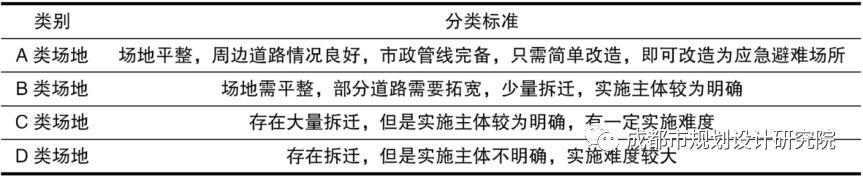

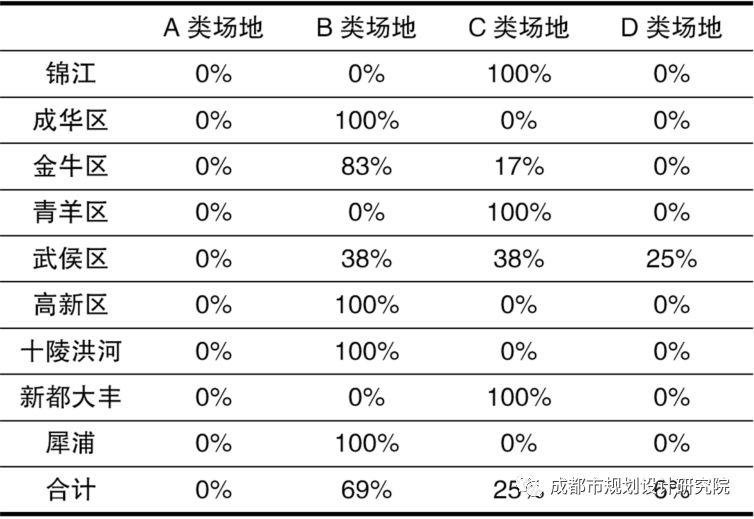

由于缺乏相关部门提供准确的开敞空间预留数据资料,本文通过对中心城各区应急避难场所的规划布局图和现有卫星图进行比照,可以看出各区应急避难场所开敞空间预留的基本情况,如表1,中心城Ⅰ、Ⅱ类应急避难场所的开敞空间预留率为76%,其中锦江区、金牛区、青羊区、高新区、十陵洪河和犀浦的开敞空间预留情况较好,均在80%以上。参照《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》中对建设场地可行性分类的标准(见表 2),本文进一步对各中心城区未控制的应急避难空间作了分类分析,分析结果见表3。

表2 中心城应急避难场所建设场地可行性分类

从表3中可看出各区未得到有效控制的避难场所空间均为B类、C类场地,以及少量的D类场地,存在一定量的拆迁,实施具有一定难度。因而规划中应结合实施可行性进行选择,以确保规划的可实施性,尽量选择A/B类区域的同时,对于实施难度较大的C/D类区域建议给出实施建议与保障措施。

表 3 未得到控制的应急避难场所场地中各类场地占比

(来源:作者根据非官方数据整理)

2.1.3 应急避难场所管理

运维管理方面:规划中应急避难场所由相关政府职能部门进行检查和维护,实际来看,部分已建应急避难场所采用业主自主管理模式,紧急灾害发生时自动向社会开放,发挥应急避难功能。两者比较而言,业主自主管理模式更便于定期检查、及时维护和责任到位。

物资储备方面:规划中明确要求建立市、区级救灾物资储备和保障系统,实际来看,应急避难场所一方面通过救灾物资储备仓库统一调用特殊物资,另一方面和周边商店建立一定联系,由其供应日常物资,保障了紧急情况下物资供应的及时性和应急物资的新鲜程度。

其他方面:2008 年汶川地震发生后,成都市提出以社区为单位进行应急避难场所管理,建立应急预案,进一步丰富了避难场所管理体系。此外,自2014年,成都市开展综合减灾标准化社区建设,统一规范了自然灾害隐患点警示标识、综合减灾平面示意图、综合减灾标志等。

根据成都市人民政府官网的数据,自2016年,成都市每年建设200个综合减灾标准化社区(村)。图 2 是琴台路社区综合减灾信息示意图,从图中可以清晰看出本社区的应急避难场所、医院、银行、居委会、派出所等重要机构的位置,以及邻近社区的应急避难场所位置及其路线,以及救灾物资储备库等信息。这张示意图张贴于文化公园入口处,方便市民了解社区的应急避难路线及避难场所分布。

图2 琴台路社区综合减灾信息示意图

(图片来源:作者摄于文化公园入口处)

《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》有效指导了成都市应急指挥系统建设,规划的指挥中心、信息通信手段等已基本建设完成。

2.2.1 指挥中心

成都市设立了市、区两级应急联动指挥中心,各级应急指挥中心可通过视频等方式和各部门、乡镇、街道、社区等获得双向联系,保障突发事件的信息收集、汇报、反馈、调度和指挥等需求。

2.2.2 通信手段

在短信通信手段方面,通过直连运营商的短信平台,实现和指挥系统的通讯录关联。在视频通信手段方面,一方面天网视频已接入应急指挥系统,截至2017年9月,成都市已建成2.5 万个天网探头,基本实现市域全覆盖,这些天网视频可被指挥系统直接调用;另一方面建设了视频会议系统,相关应急单位可通过终端接入指挥系统。

在有线、无线通信整合方面,实现800兆数字集群和350兆模拟集群等多种无线通信系统间的互联互通,基本实现集群调度在应急相关单位全覆盖。在业务协同方面,可实现跨部门的信息交换和异构系统间的数据共享。

2012年5月,成都市模拟崇州市发生8级特大地震,实地演练了紧急救援工作,检验了成都市指挥系统的综合应对能力。

《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》的编制距今已有10年时间,由于城市规划工作时效性的特点,该规划已不能全面体现城市发展的新理念、新要求。一方面,创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”,“以人民为中心”以及习书记来川视察时明确提出的“要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”等新理念,要求我们要把成都建设成为全面体现新发展理念的美丽宜居公园城市。另一方面,成都市总体规划将中心城区由五城区+高新区扩展至“11+2”,城乡关系发生了变化,同时实施“东进、南拓、西控、中优、北改”空间战略、降低中心城区容积率等也影响着中心城应急避难场所的规划工作。

《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》在过去10年内对成都市中心城应急避难场所的建设起到了积极的指导作用,保障了开敞空间的预留和管控。今后我们仍需继续加强避难场所的规划研究工作,如中心城区范围扩大后应急避难场所如何规划、如何将避难场所较好地融合公园城市体系建设等,满足城市发展中的新要求。

从中心城区应急避难场所的建设经验及存在问题来看,部分应急避难场所存在设施配套滞后或配套不足的情况,在设施配套方面仍有可提升空间。避难场所是非独立用地属性,只有紧急灾害发生时才用于避难疏散,设施使用效率较低,故设施配套方面应注重“平灾结合”,以节省投资、便于维护。

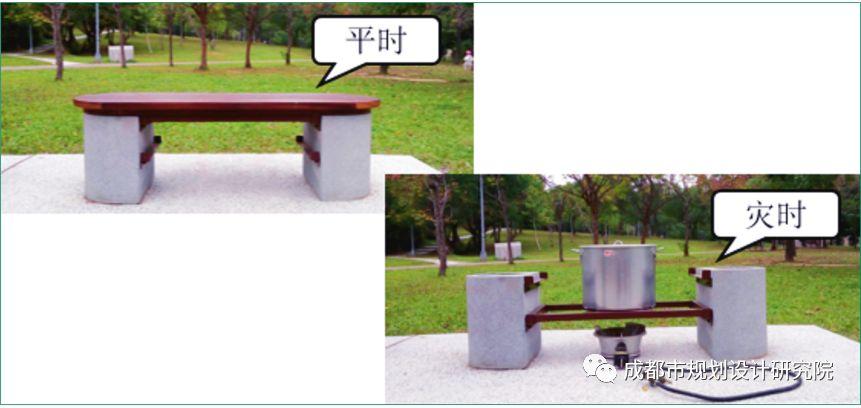

我们可参考借鉴地震灾害多发国的日本在“平灾结合”方面的做法,如日本的部分应急厕所平时作为下埋式污水处理槽,在灾时加盖帐篷即可变为临时厕所;公园设置的炉灶座椅,平时座椅供市民歇息使用,灾时可变身为炉灶等。(图3)

图3 日本防灾公园里的炉灶座椅

(图片来源:互联网)

应急避难场所在加强空间布局、设施配套等硬件建设的同时,还应加强宣传,提高市民对避难场所的认知度。可定期组织市民进行演练,使市民知道如何快速安全地到达避难场所和怎样使用避难场所的设施等。应急避难场所是保障城市公共安全的重要基础设施,也是事关每位市民人身安全的重要民生工程,市民有权利也有必要了解应急避难场所的有关信息,故建议完善应急避难场所数据库,包括所有避难场所的种类、详细位置、自然环境、避难通道、可容纳的避难人数、设备设施配置、救灾物资数量、场所维护等信息,并将以上各种信息和城市电子地图实现资源共享,提高市民的可获得性。

标识系统是避难场所的指挥棒和说明书:在应急情况下,标识是引导市民有序聚集在避难场所开展自救和他救的指挥棒;在非应急情况下,标识是指导市民有效学习设施使用方法和功能的说明书。

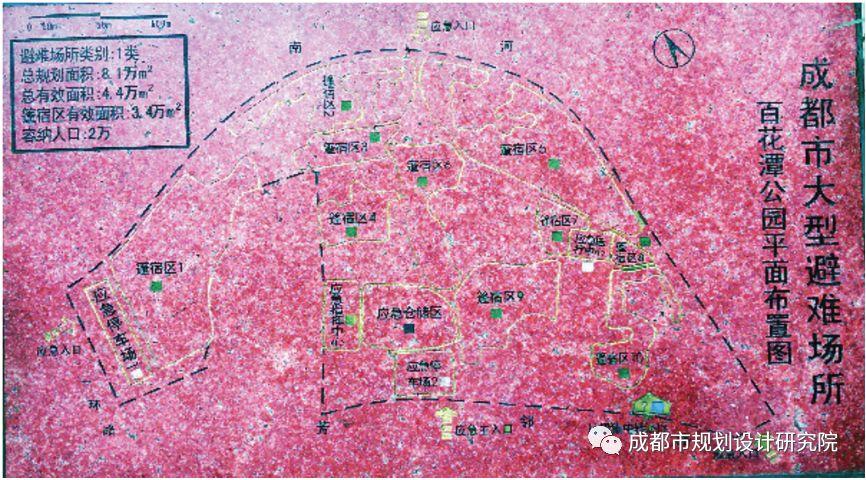

目前,成都市除在避难场所周边的主干道、路口设置标志牌外,有的避难场所已在入口处设置了避难场所平面图及相应的文字说明(如图4),以便市民逃生。

图4 成都市大型避难场所百花潭公园平面布置图

(图片来源:作者摄于百花潭公园入口处)

但调查中,笔者发现部分应急电话、应急厕所等设施前只有一个指示标识,无使用说明的标识,过往的市民难以知道设施如何使用,有的市民甚至存在应急厕所和公共厕所两者是一样的错误观念。如此情况,若突发灾难事故,极易造成局面混乱,浪费宝贵的救援时间。

因此,建议配备文字说明标志牌明确设施的使用方法和注意事项,以提高设施使用便利性。

应急避难场所是保障城市公共安全的重要基础设施,更是“功在当代,利在千秋”的重要民生工程。值汶川地震十周年纪念之际,本文从中心城应急避难场所10年的建设情况来对《成都市中心城应急避难场所布局规划(2008-2020)》进行初步评估,对规划建设过程中存在的问题及其可提升之处进行了思考,希望能为成都市更好地规划建设避难场所,切实发挥应急避难场所的减灾能力提供参考。

需要注意的是,本文在避难场所实施情况中分析的开敞空间预留情况因资料有限,可能与实际情况有一定误差。在后续工作中可考虑对已建避难场所的有效面积和服务能力等进行更加精细化的研究,并对避难场所预留开敞空间的评估结果进行修正。

(详见《成都规划》2018年第2期)

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

规划问道

规划问道