编者按

城市规划是政府调控城市空间资源,保障公共安全和公众利益的重要公共政策。然而,我国城市规划在社会探讨和公众舆论中的境况却非常尴尬,经常被指责为不科学不正确不实用,当城市中出现交通拥堵、千城一面、下雨内涝、安全事故、生活不便等问题时,城市规划总是要被拿出来批判。那么,作为公共政策的城市规划为什么没有获得广泛的社会支持和信任?城市规划作为一种契约,信用为何如此之低?贺辉文等的《城市规划的信用:演变、危机与抉择》一文探讨了中国城市规划信用不足的原因,提出调整城市规划的“制度性”设计——城市规划应是约束社会主体的规划;强化向权利讲述真理;推动制度完善下的治理优化——以提升城市规划的信用绩效。

【文章编号】1002-1329 (2019)04-0009-06

【中图分类号】TU984

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20190403a

【作者简介】

贺辉文 (1990-),男,硕士,广州市城市规划勘测设计研究院政府规划编制部城市规划师。

耿 磊 (1985-),男,硕士,南京大学城市规划设计研究院战略研究室主任。

【修改日期】2019-04-01

本文刊载于《城市规划》2019年第4期

“城市规划是政府调控城市空间资源……保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一”,2005年版《城市规划编制办法》对城市规划的公共政策属性进行了如上明确表述。从历史维度看,我国城市规划从中华人民共和国成立初期的“纯粹的物质工程设计的技术工具”逐渐转变成近期的“综合的空间政策”[1]。城市规划学术界也从不同方面解读了城市规划的公共政策特性[1~4],认为其“公共政策属性从其诞生起就已客观存在”[5]。

然而,我国城市规划在社会探讨和公众舆论中的境况非常尴尬,经常被指责不科学不正确不实用。当我国城市中出现交通拥堵、千城一面、下雨内涝、安全事故、生活不便等等问题时,城市规划总是要被拿出来轮番批判。

那么作为公共政策的城市规划为什么没有获得广泛的社会支持和信任呢?城市规划作为一种契约,信用为何如此之低?本文提出城市规划的信用概念,分析了不同要素对城市规划影响的特征,在充分结合中国城市规划实践和社会公众反应的基础上,探讨城市规划信用的演变、面临的危机和未来的抉择。

2.1 概念解析和界定

我国地方政府的特征和城市规划本质内含了信用理论讨论的逻辑起点。当今中国的地方政府是典型的企业型政府[6~7],而城市规划是“民众的社会文化运动”,城市规划成为由企业型政府和民众等市场主体基于双方意思形成的“社会契约”[8~9]。而信用指的是双方当事人按照契约规定享有的权利和担负的义务[10],是约束经济主体的行为规范及交易规则[11]。如此,对城市规划的信用讨论具有了逻辑基础。

总体来看,国内外学术界研究了土地所有权、林权等产权制度的可信度[12~15],探讨了信用(credibility thesis)、制度可信度(credibility of institutions)、政策可信度(policy credibility)[16]和规划信赖等命题[17],但是城市规划的信用问题还欠缺讨论,城市规划信用的概念也不明晰。借鉴经济学中的信用概念,城市规划的信用可以从不同侧面测度,但是主要包括三方面的内涵:(1)基于对正义、科学的城市规划的认同和信服,产生的对城市规划的广泛可信性。(2)城市规划的信用是衡量各社会主体将其看作共同规则的标尺。如果一个主体认为其他主体会以响应规划的某种方式行事,其自身也遵循规划的共同规则,这样的规划被视为是可信的。(3)城市规划的制度性安排在特定的时空内获得的社会支持。

必须注意到,对城市规划信用的讨论要辨明城市规划作为公共政策的部分。城市规划可以模糊地二分为工具性的规划设计和政策性规划。其中工具性的规划设计是对于物质空间的具体设计,其直接性、相对独立性凸显的是其作为技术的纯粹性;而政策性规划是为了谋求某种利益而对规划对象的行动予以规制,并引导规划对象在规则和程序框架下决策和行动,具有发生作用的间接性和对于主体的依附性,是一个长期的、变迁的过程。两者比较而言,政策性的规划是城市规划中具有公共政策内涵的典型部分。探讨城市规划的信用,也就是主要探讨政策性规划是否可信并被执行,探讨政策性规划的变迁、特征对于城市规划信用增损的影响。

2.2 城市规划信用的解析逻辑

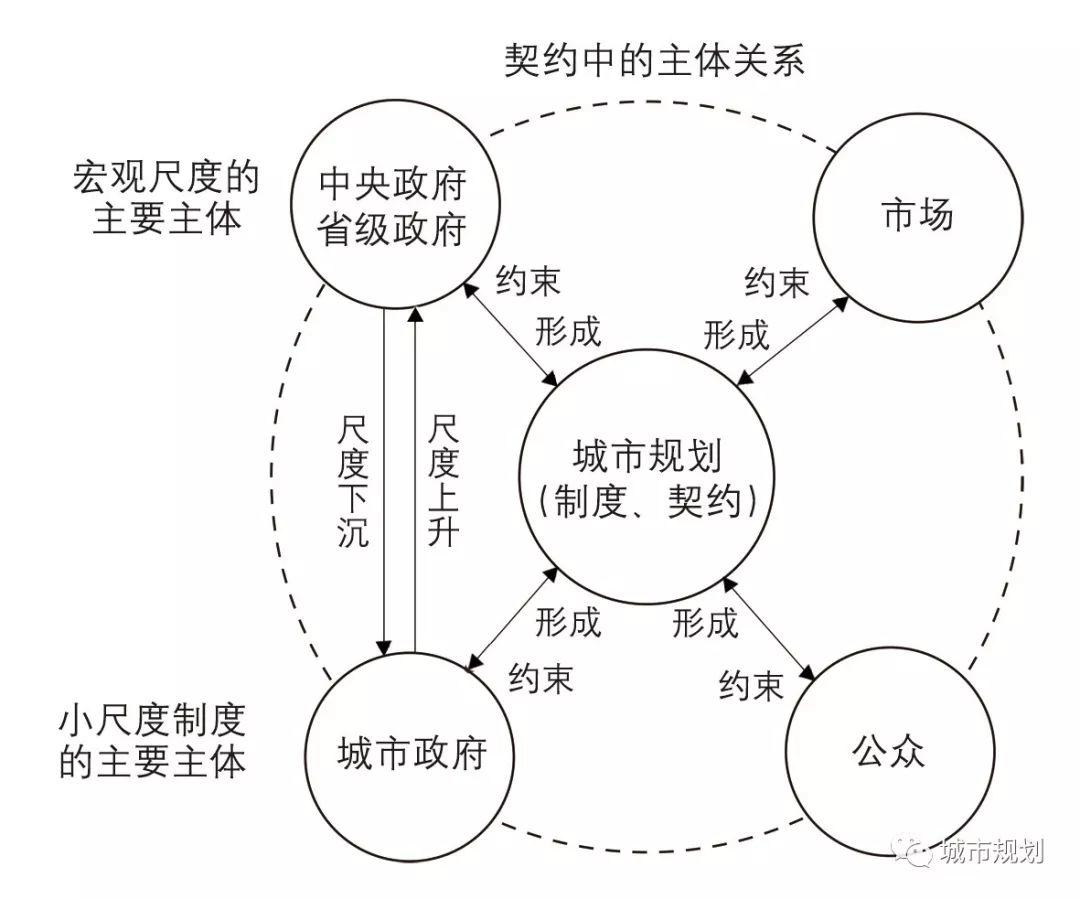

城市规划信用本质上是一种特殊的制度信用。由于制度本身受路径依赖影响,城市规划信用也具有典型的路径依赖特性。而城市规划的不同尺度特征使得城市规划信用具有明显的尺度差异。而且,回应最密集的对象需求的制度制定导向决定了制度的对象敏感性,缔约方对作为社会契约和公共政策的城市规划也有着敏感性差异。因此,规划信用如何被规划本身的路径、尺度的敏感性和对象的敏感性所影响就成为解析城市规划信用的核心逻辑(图1)。由此,城市规划的信用理论可以从三个维度解析。

▲ 图1 规划信用的尺度敏感性和对象敏感性

Fig.1 The scale sensitivity and object sensitivity of planning credit

2.2.1 路径依赖

道格拉斯·诺斯提出制度变迁中的路径依赖,认为“人们过去所作的选择决定了其现在可能的选择”[18~19],造成“新制度不可避免地要受到原有制度的影响和牵制”[20]。那么城市规划的变迁不可避免地受到路径依赖的影响。城市规划的信用是城市规划的本质特征,作为城市规划变迁的连锁效应,其演变也遵循着某一路径的依赖。在新的发展阶段,城市规划信用的演变可能进入新的良性循环而不断优化,也可能顺着原来的既定错误路径下滑,甚至被“锁定”(lock-in)在低信用的状态。这意味着,无信用或者较低信用的城市规划由于社会利益机制的惯性同样会陷入恶性循环之中。因此,从路径依赖的角度考察城市规划信用的演变,一方面可以揭示现状城市规划信用低下状态的原因,另一方面也可以寻求某一低信用制度的“适时终结”。

2.2.2 尺度敏感

“尺度”是城市规划的核心概念之一,不同尺度的城市规划的类型和特征差异明显,政府特征和社会关系也有所不同。尺度作为特定社会活动的平台,既对主体有限定作用,也被不同主体所使用和重构[21]。并且,城市规划的尺度与公众的感知、敏感程度紧密相关:宏观尺度的城市规划超越了一般社会公众的生活感知和关注的界限,而微观尺度的城市规划由于直接关系公众的产权和利益而更易被社会公众所感知和关注。如此,尺度差异的政府主体形成的城市规划获得的质疑与支持有所区别,不同尺度城市规划的信用趋异,决定了在不同尺度寻求制度演化的现实可能性。

2.2.3 对象敏感

城市规划对空间权益的分配被社会行为者感知和关注;反过来,社会行为者感知、关注规划的程度和伴随的对规划的判断、影响是城市规划信用的关键。因此,城市规划应该走向更有深度和广度的公众参与[4,9]。公共参与下的利益协调,决定了城市规划是否被认可为共同行为规则;在城市规划全过程中公众参与的深度和有效性,决定了城市规划在特定时空内获得社会支持的程度。利益攸关者的公众参与,并不是为了达成最优的解决方案,而是在提升公众感知、参与能力的基础上,寻求先于规划的利益协调的达成,作为一种制度增强契约主体之间的信任,使得城市规划沿着承诺信用最密集的方向发展。

国家和城市政府很早就认识到城市规划的重要作用,认为城市规划是城市建设和管理的“龙头”[22]。然而,早在1960年代,“城市规划就落得个‘墙上挂挂’而不能付诸实施”[23],“规划是领导说,归我画”[24]的境地;及至目前,“规划制度无足轻重或朝令夕改,规划成果束之高阁或随意更改”[17]仍然是一种常态。

规划作为一种制度出现这样的窘况,关键原因在于城市规划的“制度模糊”。这种制度模糊在增长主义的背景下成为最优的制度状态,进而形成路径依赖,造成城市规划的自发性制度变迁被锁定,产生持续的负外部效应——城市规划的信用低下。

首先,这是明确的制度目标和松散的权力当局之间的利益矛盾共同体。在制度设计上,城市规划被要求服务于地方经济增长,具有典型的增长主义特征,凸显了权力当局共同的增长目标。中国的规划体系在很长时间内处于多种规划体系并存的局面,各个部门为了部门利益积极竞争博弈造成多个规划之间的不协调。为了增长的共同目标,多样的空间资源开发管理制度导致了政府主体对制度的选择性偏好——哪个规划好用就用哪个。

其次,法定规划的制度性尝试并没有提升城市规划制度的信用。城市总体规划法律地位的认定,本来应该是对城市规划制度性的提升,但是由于城市总体规划编制、批复的时间过长,编制总规的速度跟不上发展的速度,各种游离在总规之外的非法定规划蓬勃发展。非法定规划以各种名义游离于总规之外,修编总规时再把其合理化装进新总规。对于控规,很多城市在总规还未批时,就编制控规,开始批项目;或在引进项目时发现不符合控规,便修改控规。蓬勃发展的概念规划、战略规划和“自由”的控规实际上规避了城市规划的制度特征,城市规划制度化的尝试反而削弱了本身的制度属性。

再次,自上而下的城市规划编制过程,很少有社会活动者,特别是利益相关者参与协调与博弈。公众在当今的市场经济环境下与政府部门、企业等是平等的经济主体,因此城市规划应该是由包括政府部门、市场企业和公众在内的社会、经济主体之间协商、博弈形成的契约。但实际上,公众大多被隔离在城市规划的制定过程之外,规划制度设计由政府部门主导。公众在现有框架下倾向于选择对自身最有利的规划制度,甚至是采取行动突破现有制度,难以对城市规划产生信用上的认同。

以上诸多因素导致城市规划的总体制度特征是模糊的,造成包括政府、公众在内的社会行为者对规划的选择性偏好。规划偏离了共同规则,契约性受损,造成自身信用低下。逐利的社会行为者对选择性偏好的坚持,造成规划制度模糊不断被强化和锁定,依赖于此的规划信用沿着固定路径下滑,公众甚至城市规划从业者对规划的信用质疑不断累积。

中国的市场化改革越来越深入,城市规划需要深入地适应市场的变化,房地产开发商也需要规划的稳定性,也就是市场需要规划提供可信、稳定的秩序[25]。城市规划面对公众权利意识的逐步提高,必须引入深度公众参与,为公众的空间权益提供制度上的可信保障。这两种趋势,反馈到城市规划体系上,表现为宏观尺度和城市尺度的城市规划“制度性”实践。

4.1 不同尺度的城市规划实践

国家和省域尺度上出现了全国城镇体系规划、长江三角洲城市群发展规划等跨区域规划。这些规划尝试解决地方各自为政、恶性竞争的问题,推动形成发展合力。由于缺乏明确的行政主体,协调和治理机制不健全,这些大尺度的规划形式上是一种制度性纲领,实质上是城市政府获取政治支撑的参考文件。

更多的制度实践在城市尺度上。深圳的法定图则就是城市规划的“制度性”实践的代表。1998年,深圳推出法定图则制度,并颁布一系列法规和配套办法作为保障[26],确定了法定图则经过法定程序审批后具有的法律效力,之后还补充发展了“城市发展单元规划制度”[27]。

与此同时,城市规划政策体系的局部实现了一系列具有积极现实意义的制度创新,诸如灰地用地制度、容积率转移制度、城乡规划督察员制度等[28]。

4.2 城市规划信用的尺度差异

规划制度尺度差异和不同尺度规划的对象敏感性的不同导致规划信用的尺度差异。在市场力量难以改善我国区域发展水平不均衡格局的背景下[29],中央和省级政府试图运用上升规划尺度的方式,干预和协调地方发展,凝聚城市政府的共识,给市场提供稳定的环境。然而宏观尺度的城市规划并不一定由市场来推动,并且超越了普通公众生活感知和关注尺度,由政府和技术官僚主导的城市规划远离公众基础。两种因素的相互作用使得宏观尺度的城市规划是府际之间的自导自洽,市场和公众几乎被排除在外。市场和公众秉持在现有制度框架下寻求可能获利的心态,很难对规划产生信服和认同。

小尺度的城市规划关系着公众的产权和利益,更容易被公众感知。如果小尺度的城市规划积极回应社会行为者之间关系的变化,对权益的表达充分呼应,充分协调各方之后形成共同规则,那将具有足够的信用。然而,小尺度规划信用的现状辜负了这样的潜力。当前小尺度城市规划的制度变迁大多是被动环境下的主动求索,为发展需求提供政策供给。自上而下的规划建构很难跟上城市化的脚步,缺乏权利相关人的参与的应对方式落后于“政府—市场—公众”关系的演变。直面公众的城市规划制度变迁少有对当前中国公民意识、物权意识的觉醒的主动呼应,在制度建构的过程中少有权利相关人的参与,这在制度的下一步演化中埋下了隐患。

4.3 小尺度城市规划的信用危机

公众更多地感知小尺度城市规划,当城市出现一些问题时,纷纷对城市规划口诛笔伐①,对城市规划的科学性、合理性、程序正义等等提出质疑。对城市规划的抱怨和指责表明,城市规划作为“背锅侠”面临普遍的信用危机。

即使是制度进一步演变形成的制度创新,城市规划依然信用不足。深圳的法定图则是城市规划制度创新实践的典型,“富豪维权”②这样的突出事例依然凸显了城市规划制度变迁中的诸多信用隐患。从制度的形成方式来看,依然是从上至下的制度建构,缺少利益相关人的参与,制度建构的基础不稳固。这种方式的根本性危机在于信用的基础是强制性的建构,未能积极争取到产权人的支持,很难建立更广泛的人群基础。产权人在这样的制度环境下选择的策略是有益于自身的制度就加以利用,侵犯到自身利益的制度就加以反对,甚至将制度的制定者和执行者诉诸法庭,寻求普遍制度下的局部博弈获利。与此同时,在某些议题上,产权人和政府之间的博弈,可能会产生超出于现有制度的治理结果,形成的新的治理模式反而更加冲击着现有制度的基础和规划的可信度。

虽然城市规划的信用危机已经产生,但是危机一定程度上也能促进制度的修补和完备。正如哈耶克所说,制度的产生不是建构出来的,而是演化出来的。对创新制度产生的新的纠纷实际上会激励制度的演化,推动制度的自我修补和完善,逐渐形成完备的制度体系。

虽然当前小尺度的城市规划制度变迁的信用不足,但必须看到未来的城市规划创新主要在于小尺度的城市规划。这是由于小尺度的规划直面城市生活,关系到公众的私有产权和利益,其制度创新有着易于实现的土壤;其次,小尺度的城市规划很大程度上规避了中国复杂的府际关系;再者,发展危机下中国城市政府纷纷寻求小尺度的城市规划试点和创新。因此,小尺度的制度变迁将成为未来城市规划制度建构的重点。

5.1 对城市规划价值观的再认识:城市规划应是约束社会主体的规划

城市规划的价值观有诸多维度,其中,公共利益是城市规划最主要的价值导向[6]。唐子来对城市规划的价值观有更细致的解读,认为城乡规划的价值取向有三个维度,概括为“5%的规划+15%的规划+51%的规划”,谓之“精英的规划、公正的规划、民主的规划”③,从规划的科学性、政治理性、公共政策角度解读了城市规划的种种属性。实际上,城市规划应该也是覆盖大众的普遍性制度,应该也是“90%的规划”。城市规划在精英、公正、民主的价值观的基础上,应该对普遍的社会行为者——城市政府、市场企业和公众——都构成约束条件。根据权利与义务对等原则,城市规划对公共利益的坚守,构成了对社会行为者的权益表达和可能行为的约束条件。在这样的约束条件下,社会行为者行事或者做出决策的预判。

5.2 规划师职责的再调整:对权利讲述真理

从“对权力讲述真理”转向“对权利讲述真理”。规划师经常将“对权力讲述真理”作为自己的座右铭,这是因为在城市规划制度模糊的时代,城市的管理者往往是城市发展方式和政策制度的决定者,权力掌握了真理就能够为城市掌舵护航,并不需要太多的市民参与。而在小尺度规划创新时代,城市规划的工作内容更多地面向存量用地和现有的产权人,面临交易费用的上升。因此,一方面,城市规划需要以制度形式充分确认普遍的社会行为者(包括政府部门、市场企业和公众)的权利和义务;另一方面,城市规划师在既有的政策秩序下寻求最优发展程序,还必须向普遍的社会行为者解释相关权责,向“权利”讲述真理,并在沟通中寻求社会行为者利益的平衡。

5.3 制度完善下的治理再优化

小尺度的城市规划中诸多权益相关者的参与广度和深度,以及在博弈中及时达成一致的能力,是城市规划的信用基础。作为城市规划中的平等主体,城市政府、开发商和产权人的角色和相互关系应该在可信的制度框架下互动演进,以成体系的政策和对重要利益冲突的约束来推动形成较优状态的治理;并在政策体系上依据现实的境况慎重地改善局部政策,对涉及多元力量与利益的核心诉求予以积极回应,同时逐步规范相关利益者表达权益的空间和程序。

(1) 对制度的信用的再认识。城市规划不仅约束了现今的行为,而且它对未来蓝图式的构想以及与之对应的路径设计,要求自身要有一定的长期信用。提升城市规划制度的信用不是说保持规划政策的不变,而是在现有的制度环境下,制度的设计应该以寻求社会支持为目的,以提升城市规划的信用绩效为重要的评价标准。

(2) 对权利在程序和关键利益方面的适度规制。城市规划应该是“90%的规划”,但是主体利益的偏好使得公众倾向于选择自身利益最大化的行为,并可能在民主决策中“用脚投票”,甚至转向民主的暴政,所以需要对关键利益和阈值进行必要的规制。深圳等地区就在这方面做出了创新改良的尝试,明确规定城市更新中启动拆迁需获得业主同意数量的比率和拆赔比范围④。

综合分析来看,当前城市规划总体上处于信用不足的状态。诸多因素的作用形成了城市规划“制度模糊”的局面,社会行为者对规划的选择性执行和突破冲击着规划的信用。在模糊性基础上,规划制度变迁的路径依赖使得公众对城市规划的质疑不断积累。城市规划在最近的“制度性”演变的过程中,表现出了明显的尺度分化的过程,尺度不同的规划信用不同。“背锅侠”和“富豪维权”的现实尴尬表明,城市规划制度变迁和不同尺度规划中公众参与同时缺位,城市规划面临普遍的信用危机。小尺度城市规划变迁由于权利人参与缺位的先天不足,依然信用不足。城市规划制度变迁主要在于小尺度规划的制度建构和更新,小尺度的规划表现出未来进一步演变的潜力和活力。在未来的小尺度规划制度设计当中,要以提升城市规划的信用绩效为目标,坚持“约束大众的规划”的价值观,力争向权利讲述真理,并在成体系的制度环境下最终实现治理优化。

( 感谢对本文提出修改建议的匿名评审专家,谢谢帮助修改本文的《城市规划》编辑部庄淑亭编辑。感谢导师张京祥教授对本文给予的指导和帮助。)

注释

① 微信公众号“城市周看”在《那些“搞城市规划的人”到底是谁?》一文中指出,城市规划是“侠之大者,为国背锅”:“北京交通那么堵,都是你们搞规划的没有规划好”;“中国的城市看起来都一个样,你们搞城市规划的是怎么想的”;“一下雨就内涝,是不是当初你们规划搞得有问题”……

② 2014年3月22日,深圳著名豪宅华侨城天鹅堡的多名业主组成“百辆豪车游行队伍”,上街抗议华侨城地产待建的“天鹅湖1号”项目(本文发表时正在建设)侵犯了老业主权利。游行车队中包含路虎、保时捷、宝马等品牌豪车,并且大幅标语挂在车身一侧。业主借此希望得到政府的介入支持,并多次向中央部委发信投诉上访,希望自上而下“解决问题”,因此被网媒定义为“土豪”斗“地主”。业主认为华侨城地产擅自改了地块规划,将原本2003年销售时“承诺”建设“别墅、多层和高层”的天鹅堡四期变成了“超高层”的天鹅湖1号,大大提升了地块的容积率,直接破坏了社区景观,影响到前期物业乃至整个华侨城的价值。对此,华侨城地产和市规土委二局皆回应否认有“改规划”之事,他们的依据是2011年通过审议的华侨城片区“法定图则”。一年后的2015年2月12日,深圳市规划国土委官网挂出天鹅湖1号总平面图以及建设工程规划许可修改公示。按照公示信息,天鹅湖1号3栋楼的层数和高度均缩水,3栋共计减少约6层。

③ 唐子来教授认为,传统的规划是精英规划——5%的社会精英决定了城市未来的发展命运,故称其为“5%的规划”。治理时代需要民主的规划,规划作为公共政策需要得到至少51%的社会大多数认同,以寻找公共利益。更高的发展阶段是公正的规划,不仅要满足大多数人的利益诉求,还要同时兼顾少数的弱势群体(15%)。这三类规划并不是替代的关系,城乡规划既需要社会精英(5%)的价值引导,又必须满足大多数人(51%)的利益诉求,也要兼顾少数的弱势群体(15%),形成社会各方都能够广泛参与和达成共识的包容性发展。

④ 深圳的城市更新法规规定,旧住宅区改造必须经占建筑物总面积90%以上且占总数90%以上的业主同意后,才能选择开发主体;最近制定的深圳城市更新条例草案还规定了包含上下限的拆赔比值和强拆程序。

参考文献

1 何流. 城市规划的公共政策属性解析[J]. 城市规划学刊,2007(6):36-41.

HE Liu. Interpreting the Public Policy Attributes of Urban Planning[J]. Urban Planning Forum,2007(6):36-41.

2 孙施文,王富海. 城市公共政策与城市规划政策概论——城市总体规划实施政策研究[J]. 城市规划汇刊,2000(6):1-6.

SUN Shiwen,WANG Fuhai. Urban Public Policy and Urban Planning Policy:The Study on the Policies of Urban Comprehensive Planning Implementation[J]. Urban Planning Forum,2000(6):1-6.

3 陈为邦. 城市规划应成为重要公共政策[J]. 城市,2005(2):3-6.

CHEN Weibang. Urban Planning Should Become an Important Public Policy[J]. City,2005(2):3-6.

4 张京祥,陈浩. 空间治理:中国城乡规划转型的政治经济学[J]. 城市规划,2014(11):9-15.

ZHANG Jingxiang,CHEN Hao. Spatial Governance: Political Economy of China’s Urban and Rural Planning Transformation[J]. City Planning Review,2014(11):9-15.

5 赵民,雷诚. 论城市规划的公共政策导向与依法行政[J]. 城市规划,2007(6):21-27.

ZHAO Min,LEI Cheng. On Public Policy Oriented Urban Planning and Administration According to Law[J]. City Planning Review,2007(6):21-27.

6 张京祥,赵丹,陈浩. 增长主义的终结与中国城市规划的转型[J]. 城市规划,2013(1):45-50.

ZHANG Jingxiang,ZHAO Dan,CHEN Hao. Termination of Growth Supremacism and Transformation of China’s Urban Planning[J]. City Planning Review,2013(1):45-50.

7 赵燕菁. 城市规划职业的经济学思考[J]. 城市发展研究,2013(2):1-9.

ZHAO Yanjing. The Coordinates of Urban Planning on the Map of Economics[J]. Urban Development Studies,2013(2):1-9.

8 仇保兴. 从法治的原则来看《城市规划法》的缺陷[J]. 城市规划,2002(4):11-14.

QIU Baoxing. Defects of City Planning Law in View of the Rule of Law[J]. City Planning Review,2002(4):11-14.

9 马武定. 城市规划本质的回归[J]. 城市规划学刊,2005(1):16-20.

MA Wuding. The Essential Return of Urban Planning[J]. Urban Planning Forum,2005(1):16-20.

10 唐雪漫. 政府信用理论与我国信用政府的建设——基于转型期政府信用状况的一个理论分析框架[D]. 成都:西南财经大学,2012.

TANG Xueman. Government Credit Theories & Building Chinese Credit Government Theoretical Analysis Framework Based on Government Credit in Transformation[D]. Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics,2012.

11 毛黎青. 我国政府信用的经济学思考[D]. 北京:首都经济贸易大学,2006.

MAO Liqing. Economic Thinking on Government Credit[D].Beijing: Capital University of Economics and Business,2006.

12 HO P. Credibility of Institutions: Forestry,Social Conflict and Titling in China[J].Land Use Policy,2006,23(4):588-603.

13 HO P. The ‘Credibility Thesis’ and Its Application to Property Rights: (In) Secure Land Tenure,Conflict and Social Welfare in China[J]. Land Use Policy,2014,40(9):13-27.

14 卢之遥,冯金朝. 林权制度的可信度研究——以黔东南苗族地区为例[J]. 贵州民族研究,2015(10):59-62.

LU Zhiyao,FENG Jinchao. Research on Credibility of Forest Tenure Institution of Miao Areas in Southeast Guizhou[J]. Guizhou Ethnic Studies,2015(10):59-62.

15 FRYE T. Credible Commitment and Property Rights: Evidence from Russia[J]. American Political Science Review,2004,98(3):453-466.

16 GRABEL I. The Political Economy of ‘Policy Credibility’: The New-Classical Macroeconomics and the Remaking of Emerging Economies[J]. Cambridge Journal of Economics,2000,24(1):1-19.

17 文超祥,刘希,马武定. 论西方诚实信用原则对我国城乡规划实施的启示[J]. 国际城市规划,2014(1):74-79.

WEN Chaoxiang,LIU Xi,MA Wuding. The Enlightenment of the Western Principle of Good Faith on the Implementation of China’s Urban Planning[J]. Urban Planning International,2014(1):74-79.

18 诺斯 D C. 经济史中的结构与变迁[M]. 上海: 上海人民出版社,1994:34-35.

NORTH D C. Structure and Change in Economic History[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House,1994:34-35.

19 汪霞. 政策群视域下政策效率的理论诠释及启示[J]. 武汉大学学报:哲学社会科学版,2010(2):220-224.

WANG Xia. The Explanation and Enlightenment on Policy Efficiency in the Policy Group Vision[J]. Wuhan University Journal (Philosophy & Social Sciences),2010(2):220-224.

20 邓智平. 路径依赖、政策扩散与国家自主性——中国养老保险制度变迁的逻辑[J]. 学术研究,2014(10):38-44.

DENG Zhiping. Path Dependence,Policy Diffusion and National Autonomy: The Logic of the Change of China’s Pension Insurance System[J]. Academic Research,2014(10):38-44.

21 王丰龙,张衔春,杨林川,等. 尺度理论视角下的“一带一路”战略解读[J]. 地理科学,2016(4):502-511.

WANG Fenglong,ZHANG Xianchun,YANG Linchuan,et al. Rescaling and Scalar Politics in the ‘One Belt,One Road’ Strategy[J]. Scientia Geographica Sinica,2016(4):502-511.

22 任本晋. 规划是龙头 管理重力度[J].城市发展研究,1995(2):42-44.

REN Benjin. Planning Is the Guide,and Management Relies on Strength[J].Urban Development Studies,1995(2):42-44.

23 曹洪涛. 与城市规划结缘的年月[J].城市发展研究,2012(7):1-4.

CAO Hongtao. Years with the Urban Planning[J]. Urban Development Studies,2012(7):1-4.

24 白明华. 城市规划经济技术分析工作浅议[J]. 城市规划,1981(2):30-36.

BAI Minghua. On Economic and Technical Analysis of Urban Planning[J]. City Planning Review,1981(2):30-36.

25 WU Fulong. Planning for Growth: Urban and Regional Planning in China[M]. New York: Routledge,2015.

26 杜雁. 深圳法定图则编制十年历程[J]. 城市规划学刊,2010(1):104-108.

DU Yan. Ten Years of Shenzhen’s Statutory Plans[J]. Urban Planning Forum,2010(1):104-108.

27 罗罡辉,李贵才,徐雅莉. 面向实施的权益协商式规划初探——以深圳市城市发展单元规划为例[J]. 城市规划,2013(2):79-84.

LUO Ganghui,LI Guicai,XU Yali. A Pathway of Planning Implementation Based on Rights and Interests Negotiation:A Case Study on Urban Development Unit Planning of Shenzhen City[J]. City Planning Review,2013(2):79-84.

28 邢海峰. 改革开放以来我国城乡用地规划管理制度变迁[J]. 城市发展研究,2010(6):37-42.

XING Haifeng. Institutional Change of the China Land Planning Administration System Since the “Reform & Opening”[J]. Urban Development Studies,2010(6):37-42.

29 易斌,翟国方. 我国城镇体系规划与研究的发展历程、现实困境和展望[J]. 规划师,2013(5):81-85.

YI Bin,ZHAI Guofang. Urban System Planning Evolution,Problems,and Future[J]. Planners,2013(5):81-85.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城市规划的信用:演变、危机与抉择

规划问道

规划问道