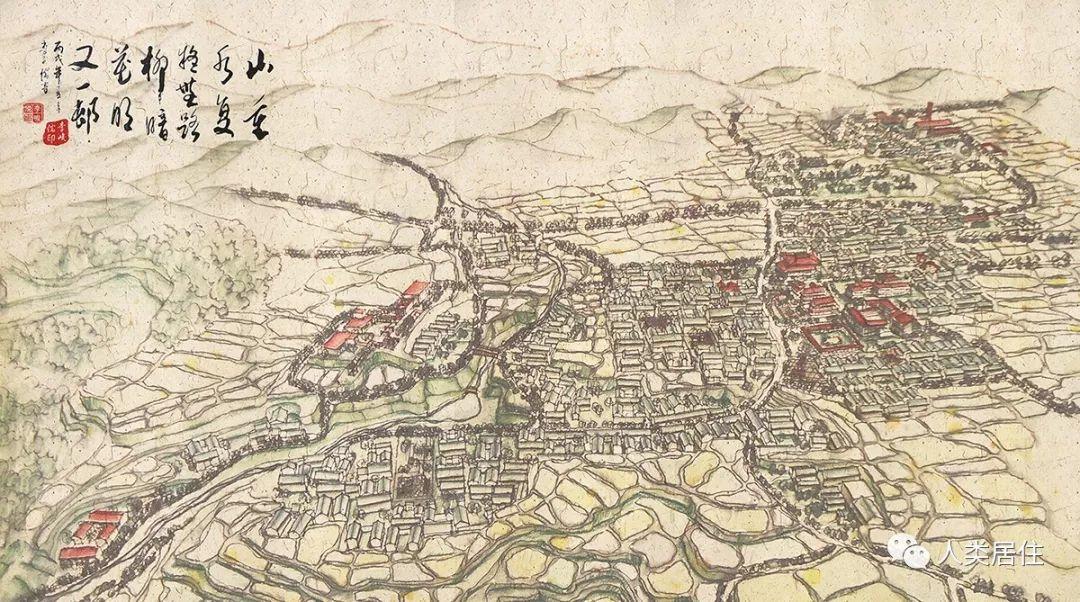

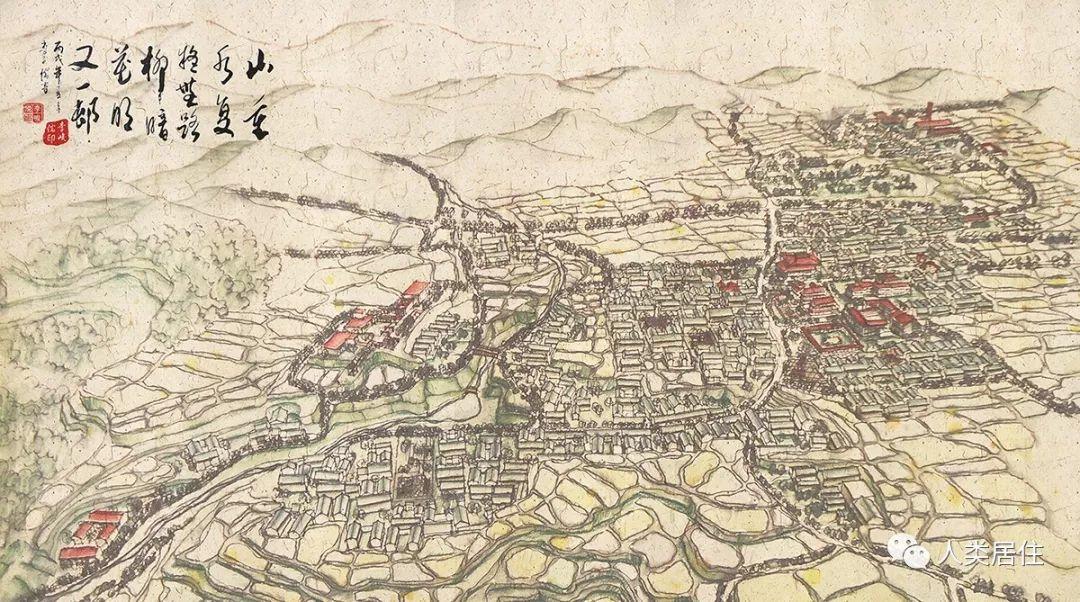

▲ 方顶村鸟瞰手绘图 图|杨波自绘

▲ 方顶村鸟瞰手绘图 图|杨波自绘

“陌上人如玉,公子世无双”,在古老的中原大地,连绵起伏的群山之中,隐藏着一位翩翩君子——方顶村。初识方顶村于书海之中,高低起伏的山丘、阡陌纵横的乡间小路、古朴的建筑和淳朴的笑脸,无一不让人对这座云深之处的村落产生兴趣。

方顶村位于河南省郑州市上街区峡窝镇,由顶阙、底沟、程湾3个自然村组成,始建于洪武五年(1372年),距今已有600多年历史,2014年4月入选河南省第六批历史文化名村。西临汜水河,南望五云山,其选址和营建体现了背山面水、藏风聚气的中国传统风水思想,同时自然多变的地形也造就了房屋高低错落的景观,赋予了他玲珑多面的性格。

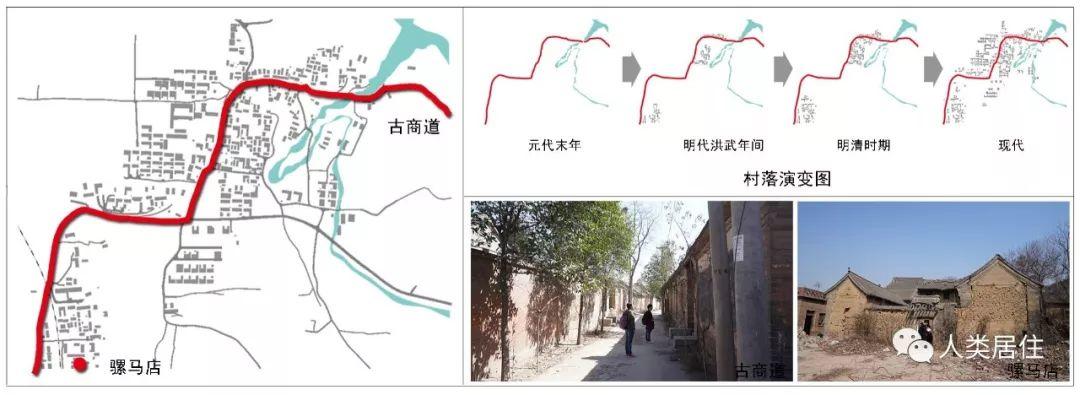

“方顶村”名字的由来也有一番典故,方顶村以明代方姓氏族由山西迁移至此为始,筑墙建寨,命名为“方山寨”,后因其地势较之周边村庄高,改为“方顶村”。依托古商道,因地制宜,逐渐发展出田园山水的古村落形态。历史上属兵家必争之地,据考楚庄王曾在本村设擂鼓台,激励将士征战;也曾出现赵东阶、方兆凤、方兆麟等名人;同时还有绑灯山、坟会等丰富的民俗传统,体现了中原地区传统村落的乡土景观。

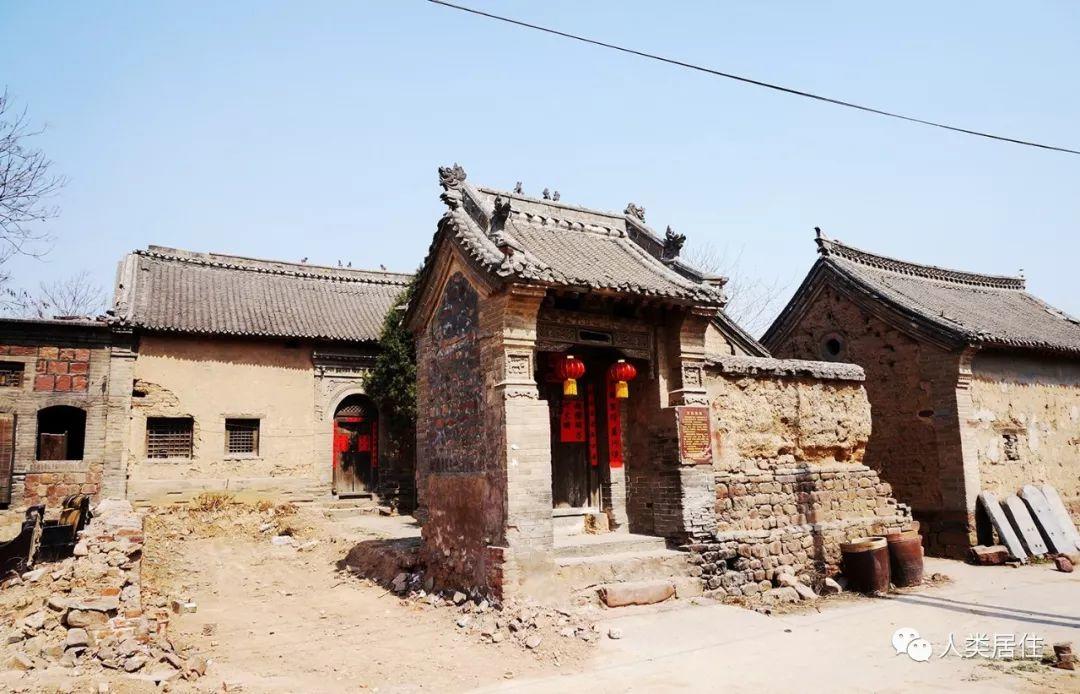

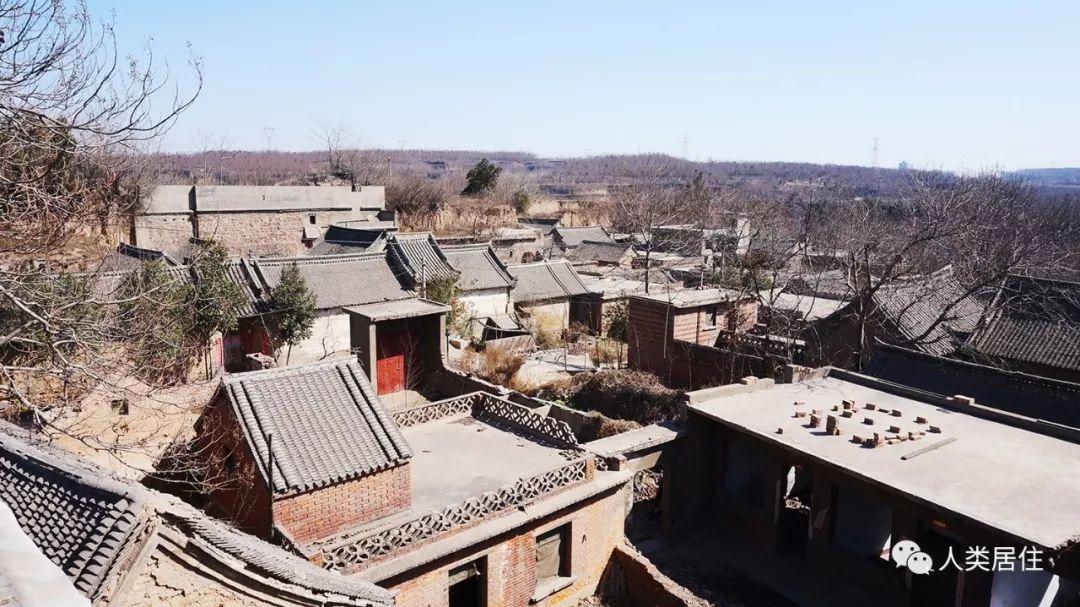

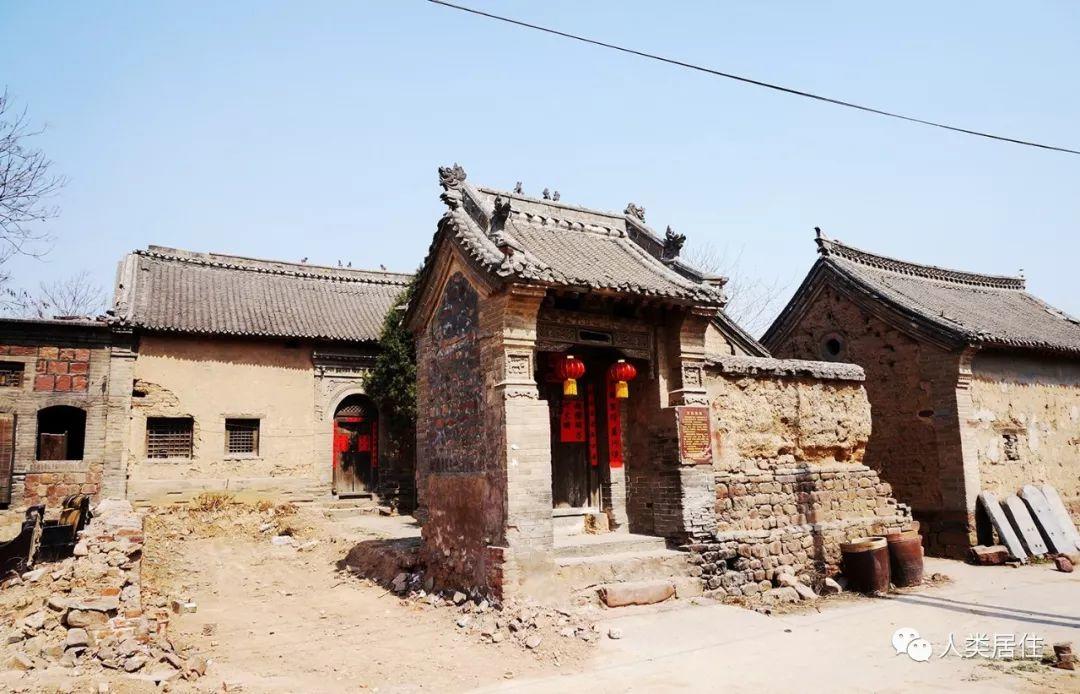

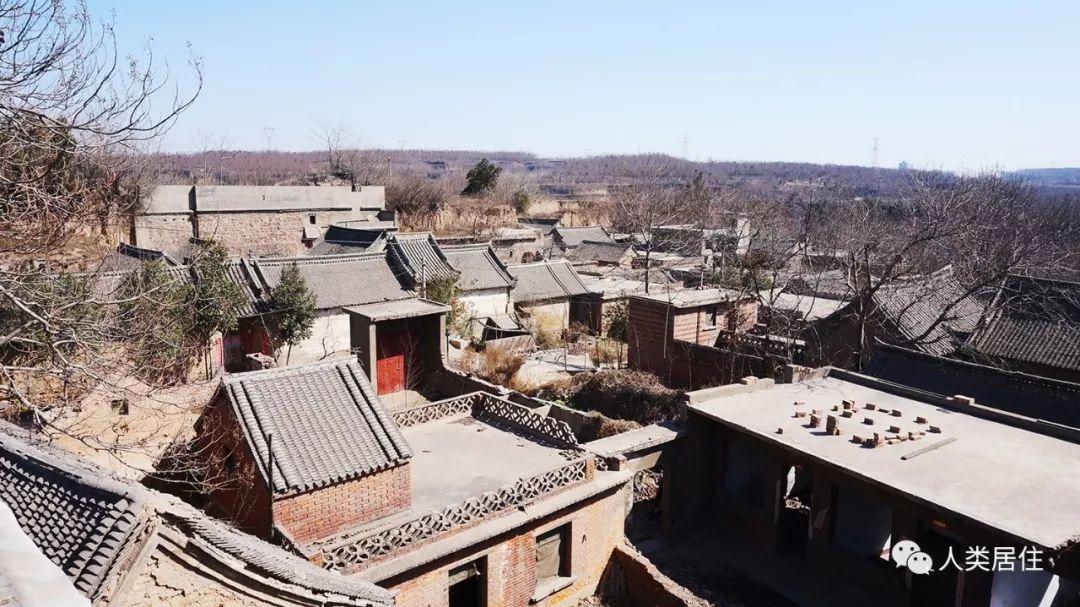

中意于书中那块山丘璞玉,我们一行人走进了方顶村。初次接触之后,“乘兴而去,失望而归”是我们的共同体验。原本应为世外桃源的方顶村已然失去了往日的光辉,变得千疮百孔。一方面由于经济的原因,更多的人由乡村进入城市谋求生存,乡村逐渐出现凋敝的现象,许多房屋年久失修,逐渐坍塌;另一方面原本古朴的村庄不太“适应”现代社会,村民开始推倒重建自己的房屋。整个村落人烟稀少,不复往日。

▲ 凋敝的方式宗祠 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 凋敝的方式宗祠 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 人烟稀少的方顶村 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 人烟稀少的方顶村 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

“试玉要烧三日满,辨材须待七年期”,于是我们第二次、第三次走进了这座饱经风霜的村庄。于废墟之中,于耄耋老人口中,于零零落落的秋千、悬鱼、河流之中,我们终于看到了他真实的样子。“言念君子,温其如玉”,方顶也如那璞玉一般,未经世事的雕琢,却难掩其古韵之色。

物质文化遗产

方顶村物质文化遗产主要包括乡土村落景观、历史街巷和历史建筑三个方面。

乡土村落景观方面,如大多数村落一样,背山面水、藏风聚气,不同之处在于独特的自然地形造就了房屋高低错落的景观、街道空间的多层次性,同时村落又与农田交相呼应,形成了耕作、生活、交往交相辉映的乡村聚落景观。

▲ 乡土村落景观分析图 图|作者自绘

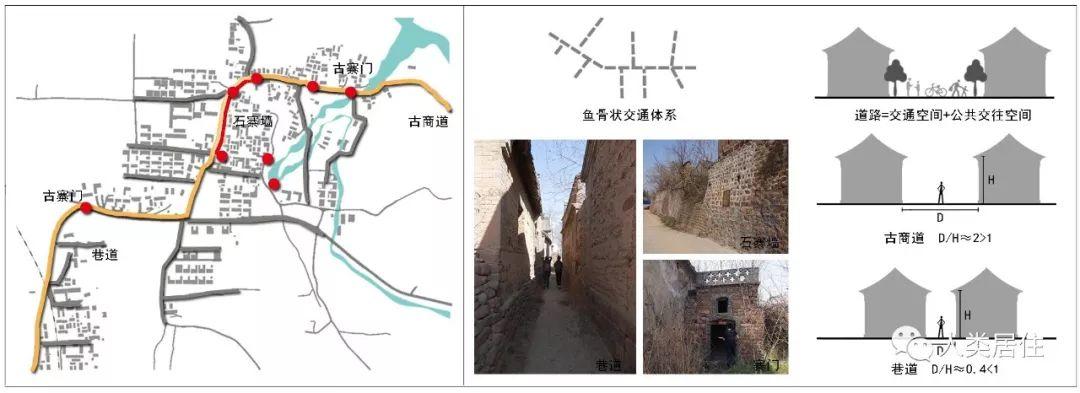

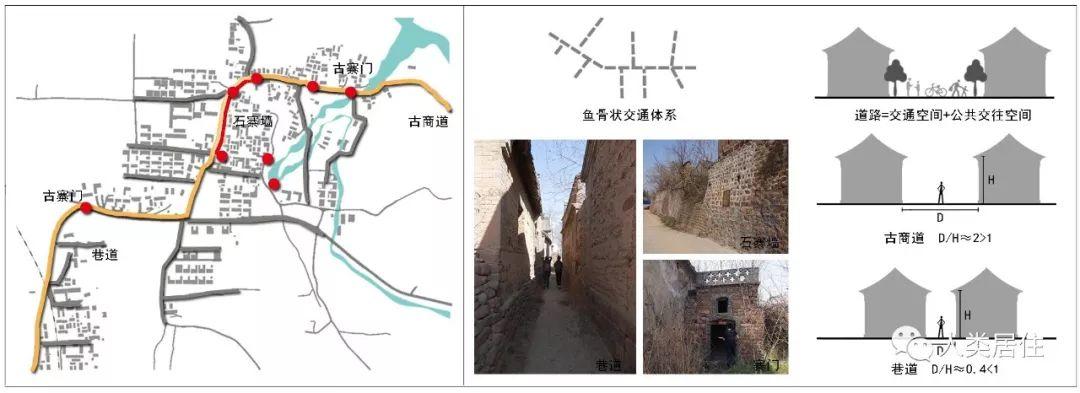

历史街巷空间主要有四类功能,包括交通防御功能,来往经商功能,精神文化、教育相关的功能,与传统农耕社会生产相关的功能。交通防御作用的空间,包括鱼骨状的街巷空间、古寨门、寨墙、古地道和擂鼓台,反映了方顶村历史战乱的环境背景,依据现有资料推断,寨墙和寨门主要沿地形陡坡边缘修筑,村落整体位于地势较高处,墙外为悬崖或河流等地势较低处,形成了易守难攻的形势。

▲ 乡土村落景观分析图 图|作者自绘

历史街巷空间主要有四类功能,包括交通防御功能,来往经商功能,精神文化、教育相关的功能,与传统农耕社会生产相关的功能。交通防御作用的空间,包括鱼骨状的街巷空间、古寨门、寨墙、古地道和擂鼓台,反映了方顶村历史战乱的环境背景,依据现有资料推断,寨墙和寨门主要沿地形陡坡边缘修筑,村落整体位于地势较高处,墙外为悬崖或河流等地势较低处,形成了易守难攻的形势。

▲ 方顶村交通防御空间分析图 图|作者自绘

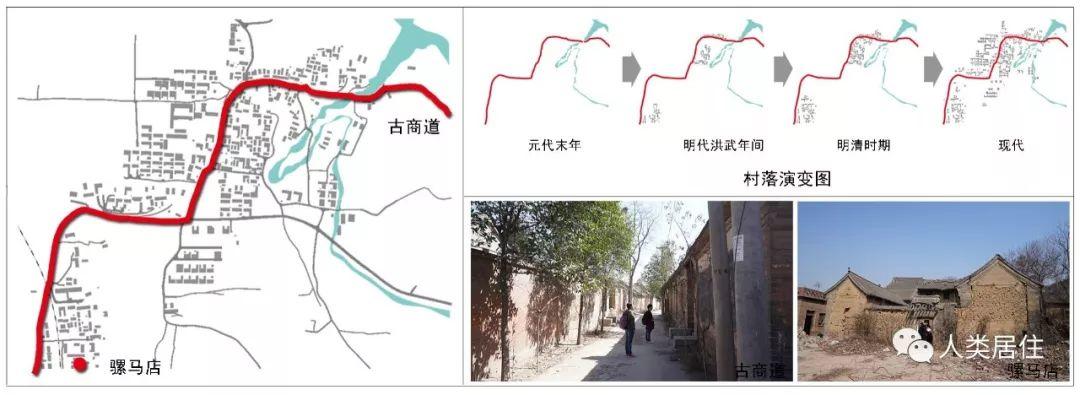

与来往经商有关的空间,包括古商道和骡马店。方顶村的兴起由古商道的开辟而来,村落逐步沿古商道发展壮大,经济逐步繁荣,人们养蚕、种植,在古商道两旁摆摊贩卖,经由来往商人销往外界,这类空间体现了方顶村作为古代商业路线沿途停靠点的重要作用和价值。

▲ 方顶村交通防御空间分析图 图|作者自绘

与来往经商有关的空间,包括古商道和骡马店。方顶村的兴起由古商道的开辟而来,村落逐步沿古商道发展壮大,经济逐步繁荣,人们养蚕、种植,在古商道两旁摆摊贩卖,经由来往商人销往外界,这类空间体现了方顶村作为古代商业路线沿途停靠点的重要作用和价值。

▲ 方顶村经商空间分析图 图|作者自绘

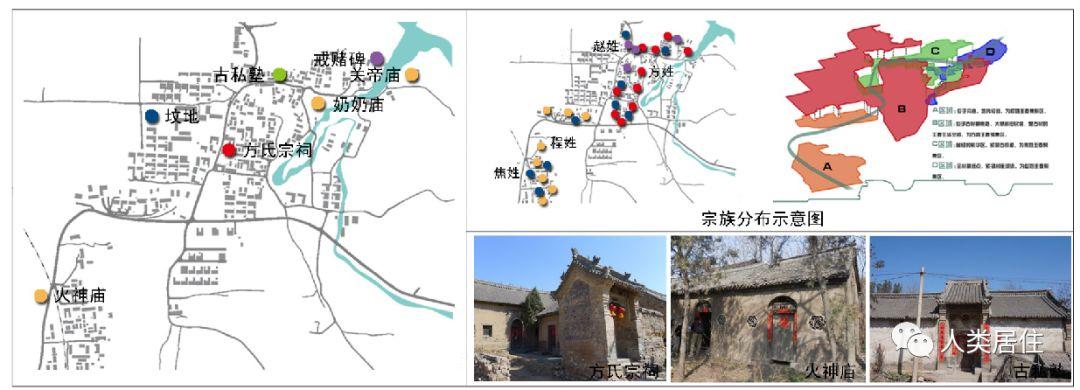

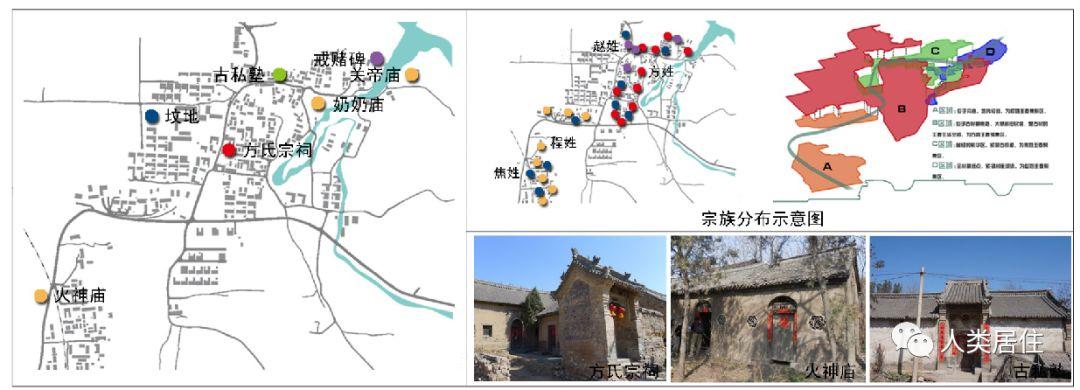

与精神文化、教育相关的空间,包括庙宇、方氏宗祠、坟地、私塾、戒赌碑等空间,人们会在此处进行祭拜、祈福、教育,这些空间反映了人们对于自我精神领域的追求,包括崇拜鬼神的信仰,宗族团结的需要,教育求知的需求等。方顶村作为方氏族人迁居而来兴起的村落,空间形态与家族姓氏结构具有密切的关系。

▲ 方顶村经商空间分析图 图|作者自绘

与精神文化、教育相关的空间,包括庙宇、方氏宗祠、坟地、私塾、戒赌碑等空间,人们会在此处进行祭拜、祈福、教育,这些空间反映了人们对于自我精神领域的追求,包括崇拜鬼神的信仰,宗族团结的需要,教育求知的需求等。方顶村作为方氏族人迁居而来兴起的村落,空间形态与家族姓氏结构具有密切的关系。

▲ 方顶村精神文化空间分析图 图|作者自绘

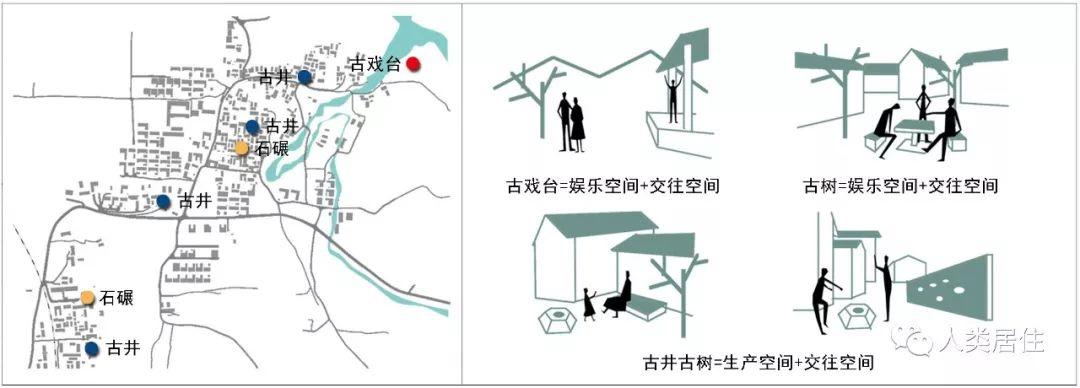

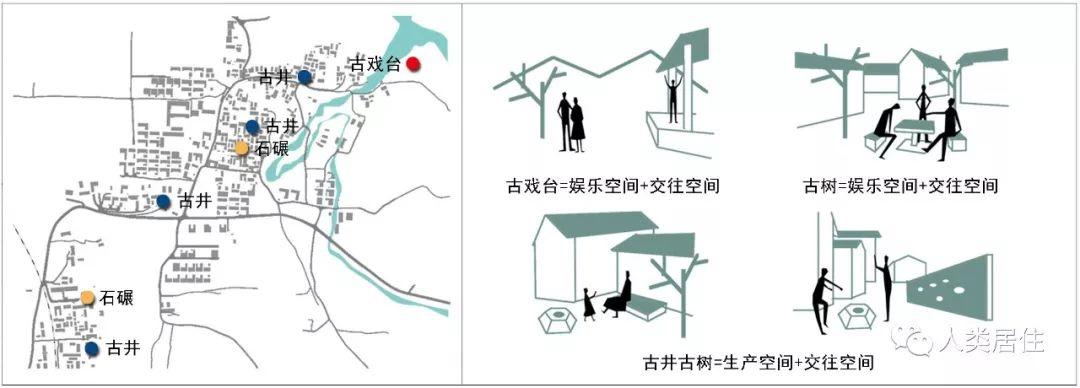

与传统农耕社会有关的世俗文化空间,包括戏台、古井、古树和石碾周边的空间,传统农业社会中,人们在这些空间进行生产活动、休憩,也成为人们日常交流的主要空间,承载了农耕时代的特征和人们的记忆。

▲ 方顶村精神文化空间分析图 图|作者自绘

与传统农耕社会有关的世俗文化空间,包括戏台、古井、古树和石碾周边的空间,传统农业社会中,人们在这些空间进行生产活动、休憩,也成为人们日常交流的主要空间,承载了农耕时代的特征和人们的记忆。

▲ 方顶村世俗文化空间分析图 图|作者自绘

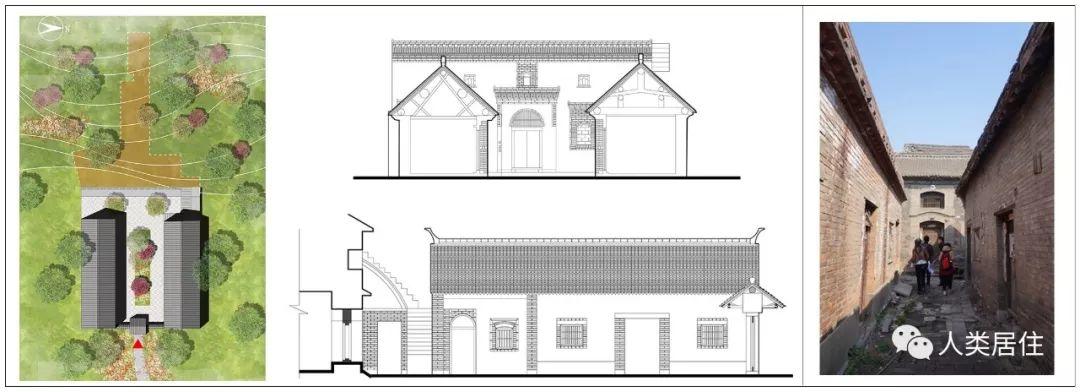

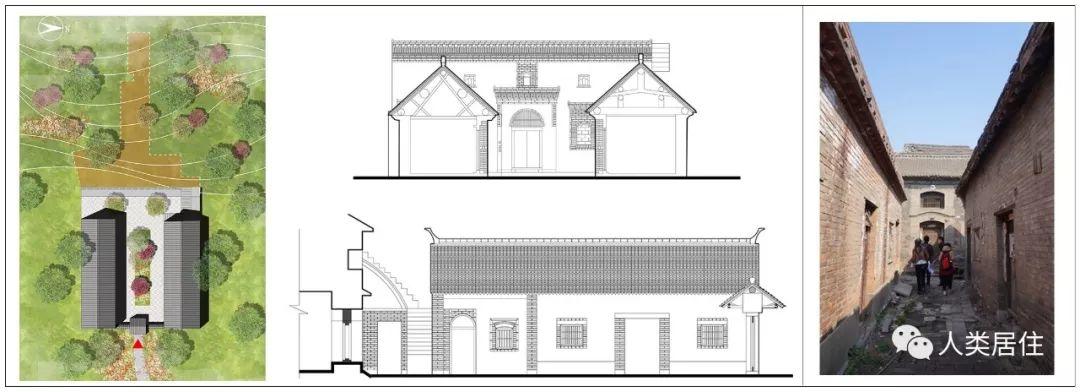

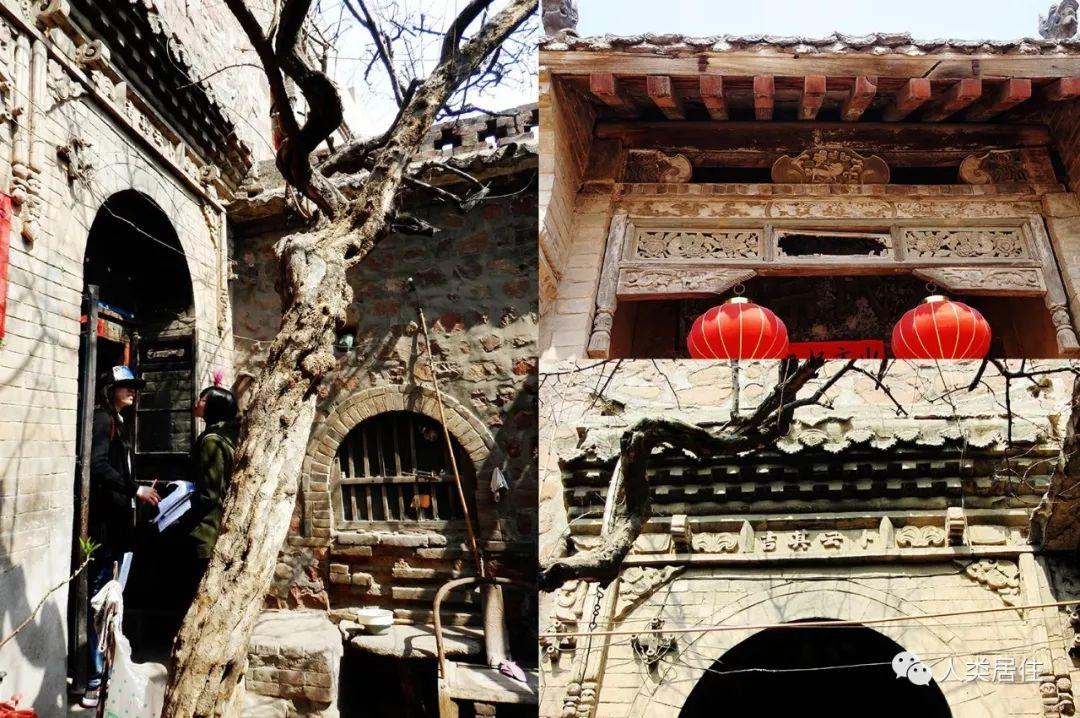

历史建筑方面,方顶村原有乡土建筑遗产200余处,民居500余间,建筑年代以明清至民国时期民居建筑遗存为主。建筑形式丰富,有中国传统的坡屋顶形式,也有黄土高原特有的窑洞形式,其院落空间按平面形制分为三合院和四合院,主要功能类型为民居、宗祠、私塾、戏台、客栈、庙宇等。建筑多为硬山房,建筑的墀头、门楣、墙角等许多部位都遍施各类砖雕、木雕及石刻,内容多以祈福、添寿等为主,形态各异,栩栩如生。相较于平原地区,方顶村狭长的院落空间,与地域环境和文化背景有着密切的关系,同时也受礼制的约束和传统文化的束缚。院落空间承载了居住、庙宇、祠堂等的功能性活动,背后反映了因地制宜,传统礼制等精神文化。

▲ 方顶村世俗文化空间分析图 图|作者自绘

历史建筑方面,方顶村原有乡土建筑遗产200余处,民居500余间,建筑年代以明清至民国时期民居建筑遗存为主。建筑形式丰富,有中国传统的坡屋顶形式,也有黄土高原特有的窑洞形式,其院落空间按平面形制分为三合院和四合院,主要功能类型为民居、宗祠、私塾、戏台、客栈、庙宇等。建筑多为硬山房,建筑的墀头、门楣、墙角等许多部位都遍施各类砖雕、木雕及石刻,内容多以祈福、添寿等为主,形态各异,栩栩如生。相较于平原地区,方顶村狭长的院落空间,与地域环境和文化背景有着密切的关系,同时也受礼制的约束和传统文化的束缚。院落空间承载了居住、庙宇、祠堂等的功能性活动,背后反映了因地制宜,传统礼制等精神文化。

▲ 方顶村院落空间测绘图 图|作者自绘

▲ 方顶村院落空间测绘图 图|作者自绘

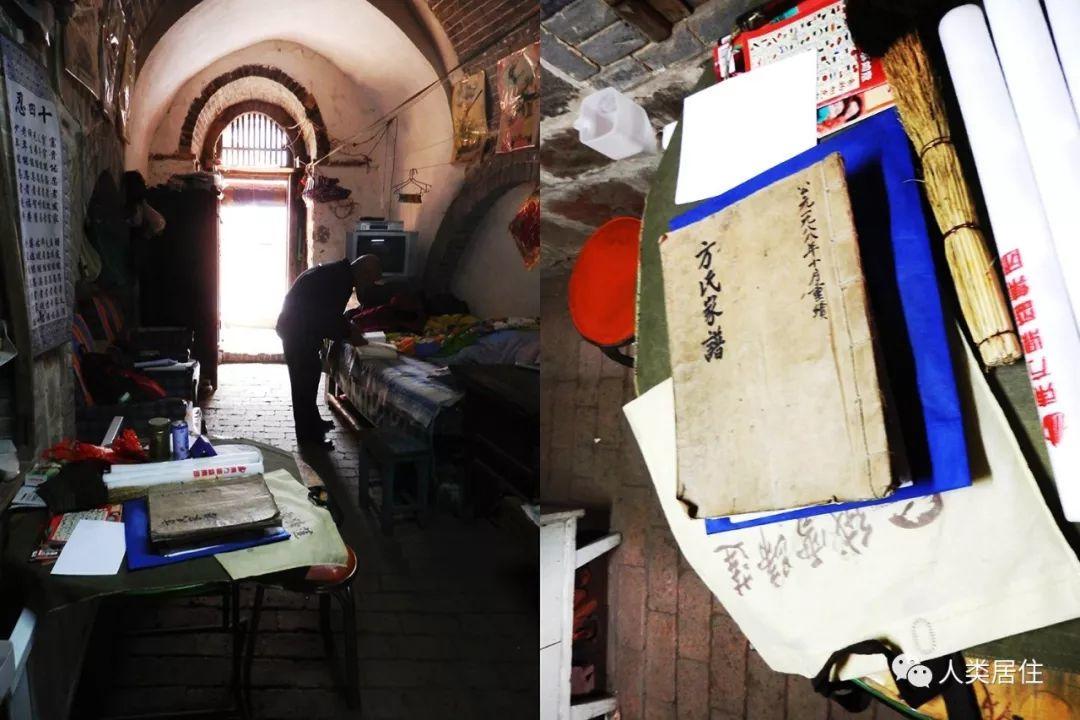

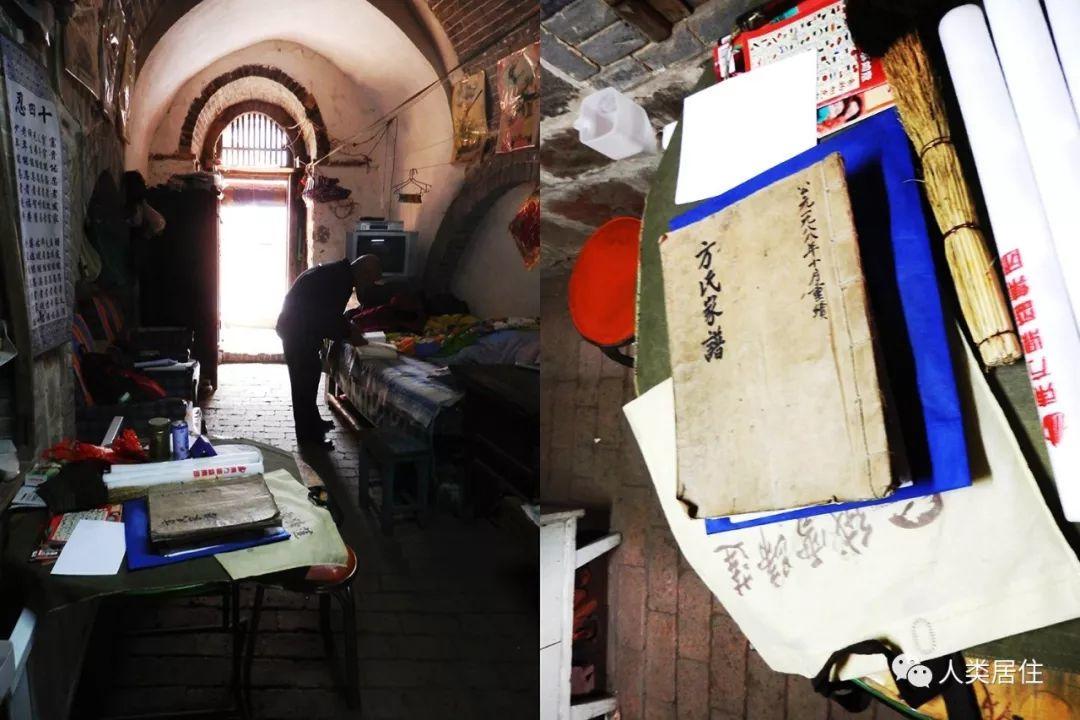

方顶村非物质文化遗产主要包括名人事件和文化民俗等方面。曾在此地居住的名人既有清末翰林、文秀才,也有清末武秀才,并由此在村内形成了习文、习武的风气。此地古有楚庄王屯兵擂鼓、方氏迁徙筑寨的历史故事,今有因孝立祠、戒赌立碑的良好风气。历史虽洗尽了繁华,但此处的点点痕迹仍在诉说着这些或壮阔或温情的故事,方氏宗祠、方氏族谱、娘娘沟、庄王坡顶、擂鼓台……一个个地名与老人口中的传说,无一不在讲述着方顶村的点点过往。

▲ 耄耋老人与方氏家谱 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 耄耋老人与方氏家谱 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

此地独特的自然地形与人文环境,造就了村中数名匠人,他们或精于掏打窑洞,或专于养蚕织丝,这些传统手艺赋予了方顶独特的人文内涵。“秀才不值半升米,举人能顶两石麦”“翰林终生未入仕,只缘误作不孝子”“东阶楷草闻名八方,同窗八旬自愧不如”这些老人口中津津乐道的故事也总能吸引到你,上坟会、点社火、绑灯山、关帝庙前看大戏等一系列节庆活动也使文化得以传承。

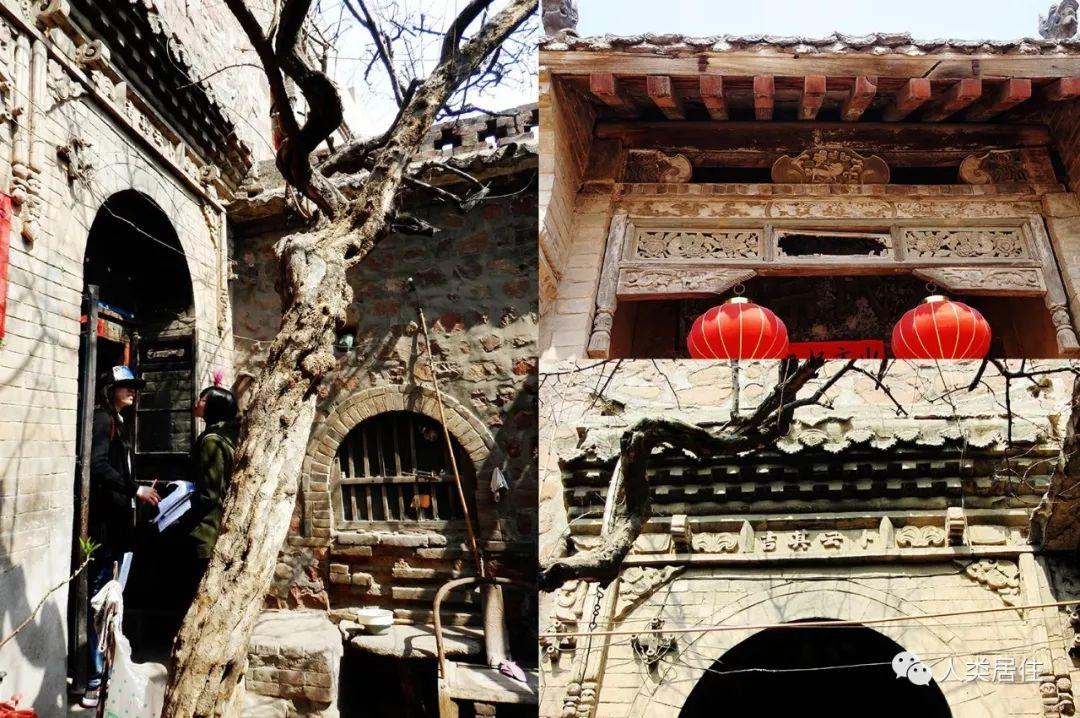

▲ 清末自贡故居与木雕石雕 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 清末自贡故居与木雕石雕 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

当细翻了历史典籍,聆听过老人们的讲述,再次踏足这一方天地时,似乎整个时空都变了模样,夕阳流水、老街客栈、商贩来往、宗祠议事、庙会唱戏、读书教育、坟会……一幕幕历史情境都重新浮现在眼前。对比过往的繁华,眼前的荒草丛生让人心生悲凉,因此传承历史,延续方顶村精神文化的根脉,让其重获生机成为当务之急。

对于方顶村的保护,应该以传承延续其精神文化内涵为思路,充分发掘历史遗产的社会经济价值,进而提出相关的保护策略,使方顶村能够得到有效保护,同时又能适应现代社会的发展。

自然景观方面,延续其与自然山水的和谐共生关系,采取“控制-梳理-融合”的策略,将周边大范围山体、水体纳入控制用地范围,保护整体的环境风貌,防止人为对于自然环境的破坏。人文景观方面,保护农田与周边环境的乡土景观,梳理“村野交融”的整体村落格局,同时要考虑方顶村未来的发展,不应该局限于保护传承,更应该注重历史文化名村的“活化”,以发展促进保护。结合方顶村特色,应种植乡土植物、乡土农作物,积极引入现代观光农业,使方顶村不仅能够彰显传统自然和谐的村落景观格局,也能带动方顶村的经济发展,使其更适应现代发展。

▲ 方顶村乡土村落景观保护策略示意图 图|作者自绘

▲ 方顶村乡土村落景观保护策略示意图 图|作者自绘

保护特色文化,重构公共空间

延续农耕文化,保护周边农田,同时积极引入现代农业产业经济,发挥其经济、景观等多重价值;保护与传统农耕文化相关联的要素,对古井、古树、石碾进行保护,同时在不影响环境风貌的情况下,采用乡土材料、乡土植物对周边空间进行重新塑造,满足现代休憩、交流的功能。

▲ 方顶村空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

▲ 方顶村空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

保护宗族文化,修复宗族空间。通过强化领域边界,标识领域环境,维护领域交叉的方式来界定家族领域,然后对方氏、焦氏和其他姓氏的宗族空间采取不同的方式修复。方氏宗族为主要宗族,集中分布在宗祠周边,对方氏宗族空间进行简单的环境整治,增强其在空间上的联系;焦氏宗族空间因没有宗祠而显得散乱,可以选择在焦氏宗族集中分布的区域建立彰显其宗族文化的公共空间;对于其他姓氏的宗族,可以采取标识体现。

▲ 方顶村空间布局模式示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

▲ 方顶村空间布局模式示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

再现古代商业文化,对古商道进行整治提升,两侧建筑功能可以置换为现代商业功能,商业以对环境影响较小的文化产业、传统小吃、纪念品等功能为主,同时可设置部分临时售卖摊位,增强街道活力。

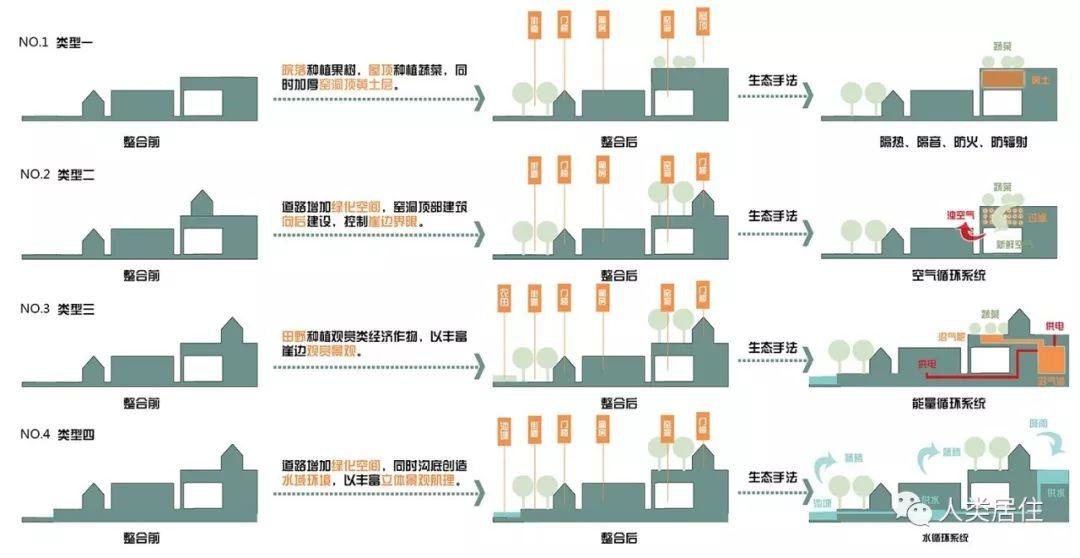

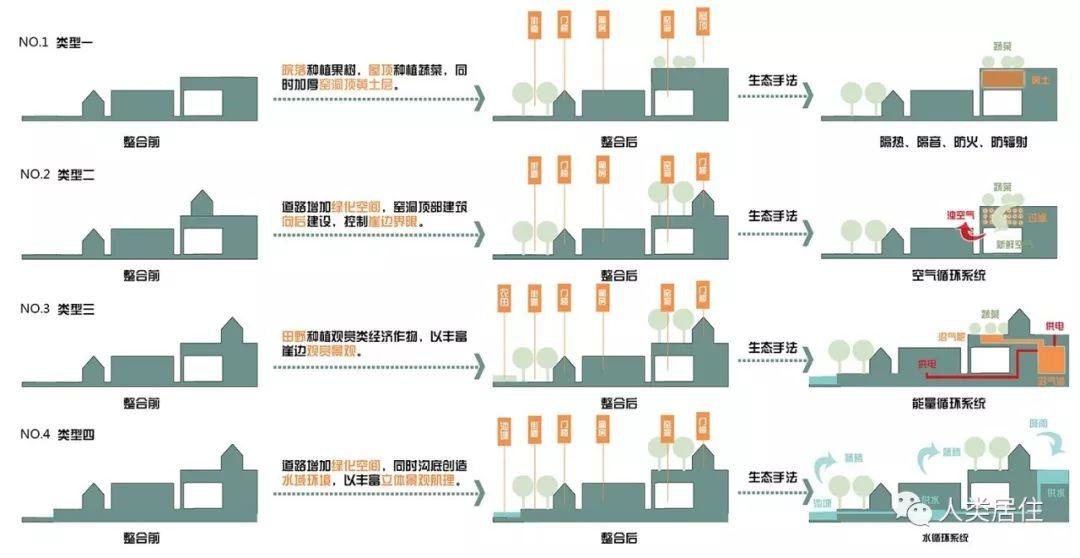

为保护村落的合院文化及窑洞文化,一方面对方顶村现有建筑采取不同的整治措施,即保护、改造或拆除,通过评估方顶村建筑的价值,采取不同的手段。另一方面,对于窑洞及不同层次院落空间起重要作用的地形进行保护,采取工程措施和生物措施防止水土流失等自然因素造成的破坏,也要防止人为取土等人为破坏因素。同时,针对方顶村基础设施缺乏的问题,结合其自然地形,采用生态处理的手法,增加现代基础设施,改善生活条件,同时也对乡村生态系统循环具有积极意义。

▲ 方顶村窑院空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

▲ 方顶村窑院空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

传承民俗文化,再现历史情境

详细梳理整合方顶村历史传说和文化民俗,对于历史传说可通过文字标牌、历史情境剧演艺、动画展示等方式来向人们展示方顶村历史大事件;对于社火等民俗可继续延续其节日庆典,丰富其文化内涵;同时可通过部分区域环境的设计,再现当时的情景,如夕阳流水、老街客栈、商贩来往、宗祠议事等,形成“方顶八景”,延续并丰富方顶村空间的文化内涵。

历史文化名村不同于一般性的村落,具有重大的价值,能够反映地方和民族特色,保护其物质空间与村落背后所反映的历史文化,具有重要的意义。方顶村于2014年开始,不断进行保护与整治,“蓬门今始为君开”,期待未来这位600多岁的“君子”能够重现光辉,让人们一睹其风采。

▲ 改造中的方顶村 图|随意行 摄

▲ 改造中的方顶村 图|随意行 摄

▲ 郑州大学10级城规方顶生产队现场调研照片

▲ 郑州大学10级城规方顶生产队现场调研照片

欢迎在朋友圈转发,转载请联系原作

点击阅读原文,更多精彩等着你哟~

点击阅读原文,更多精彩等着你哟~

原文始发于微信公众号(城市规划):【周末悦读】陌上人家 山丘璞玉:方顶历史文化名村的保护

▲ 方顶村鸟瞰手绘图 图|杨波自绘

▲ 方顶村鸟瞰手绘图 图|杨波自绘

▲ 凋敝的方式宗祠 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 凋敝的方式宗祠 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄 ▲ 人烟稀少的方顶村 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 人烟稀少的方顶村 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄 ▲ 乡土村落景观分析图 图|作者自绘

▲ 乡土村落景观分析图 图|作者自绘 ▲ 方顶村交通防御空间分析图 图|作者自绘

▲ 方顶村交通防御空间分析图 图|作者自绘 ▲ 方顶村经商空间分析图 图|作者自绘

▲ 方顶村经商空间分析图 图|作者自绘 ▲ 方顶村精神文化空间分析图 图|作者自绘

▲ 方顶村精神文化空间分析图 图|作者自绘 ▲ 方顶村世俗文化空间分析图 图|作者自绘

▲ 方顶村世俗文化空间分析图 图|作者自绘 ▲ 方顶村院落空间测绘图 图|作者自绘

▲ 方顶村院落空间测绘图 图|作者自绘 ▲ 耄耋老人与方氏家谱 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 耄耋老人与方氏家谱 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄 ▲ 清末自贡故居与木雕石雕 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄

▲ 清末自贡故居与木雕石雕 图|郑州大学10级城规方顶生产队 摄 ▲ 方顶村乡土村落景观保护策略示意图 图|作者自绘

▲ 方顶村乡土村落景观保护策略示意图 图|作者自绘 ▲ 方顶村空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

▲ 方顶村空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘 ▲ 方顶村空间布局模式示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

▲ 方顶村空间布局模式示意图 图|杨波、赵宇昂 绘 ▲ 方顶村窑院空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘

▲ 方顶村窑院空间改造示意图 图|杨波、赵宇昂 绘 ▲ 改造中的方顶村 图|随意行 摄

▲ 改造中的方顶村 图|随意行 摄 ▲ 郑州大学10级城规方顶生产队现场调研照片

▲ 郑州大学10级城规方顶生产队现场调研照片

点击阅读原文,更多精彩等着你哟~

点击阅读原文,更多精彩等着你哟~ 规划问道

规划问道