来源〡上海交大建筑文化遗产保护研究中心

文字〡钱壮

古镇,是有着鲜活生命的文化遗产,是前人留给我们的最宝贵的财富。然而商业化和全球化的冲击,使得那些承载着乡愁记忆和文化根脉的古镇和古村落,显得异常脆弱。

我希望通过对家乡古镇的实际调研,让大家意识到,中国还有很多被遗忘、被破坏的古镇,它们正悲伤地等待被保护、被记起,等待不再孤独……

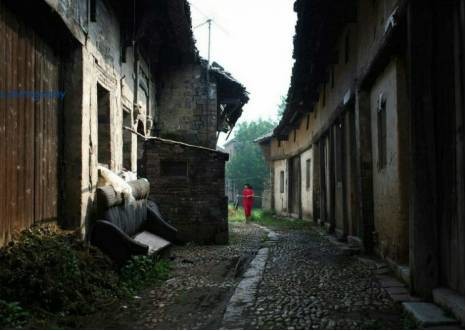

▲ 周潭古镇

1

古镇记忆

周潭古镇形成于明代初期,兴盛于清康熙、乾隆年间,因地势如潭,又为周姓聚集之地,故名周潭。

古镇背靠长达23余公里的三公山和黄梅尖山,面向2万多亩枫沙湖。周氏族人自古由江苏宜兴迁到铜陵凤凰山安家落户,后由凤凰山迁到周潭鹞石。

周潭镇文化底蕴深厚,有宋庆龄题字的“周潭中心小学”,也有郭沫若题写校名的“周潭中学”。在文化遗产方面,周潭也有众多遗迹,其建筑有着独特的艺术特点和价值。

记忆里的古镇,背山面水,风格鲜明,河流蜿蜒缓过,溪水清澈透明。那时候的古镇,还有一个很老的车站,每天车水马龙;那时候的古镇,老街还是完整的,沿街黛瓦的坡屋顶房子成了古镇历史的剪影;那时候的古镇,民国风的电影院是我们最开心的去处;那时候的古镇,“八角亭”保存还算完好。

那时候,古镇还是古镇……

然而现在,古镇已经完全变了样,车站被拆了,老街面目全非,“八角亭”飘摇零碎,一些古民居建筑更是满目疮痍。

2

周潭老街

一、老街

周潭老街形成于明清时期。民国时候,分上街头和下街头,有手工业、供销社、文化馆等门面,是当时周潭镇的经济活动中心。

街上的老人说,刚解放的时候,每逢过年过节时,街上就人山人海。而我记忆中的老街,永远那么古朴清澈。

清晨,四下的鸡叫声清脆入耳,阳光洒满老街的每个角落。

傍晚的时候,我们背着书包,路过老伯的牛圈,洒下银铃般的笑声。

下雨的时候,拿个木凳,坐在门前的屋檐下,看着一滴滴的雨滴落在青石板的地面上……

▲ 过去老街凹凸不平的青石板路

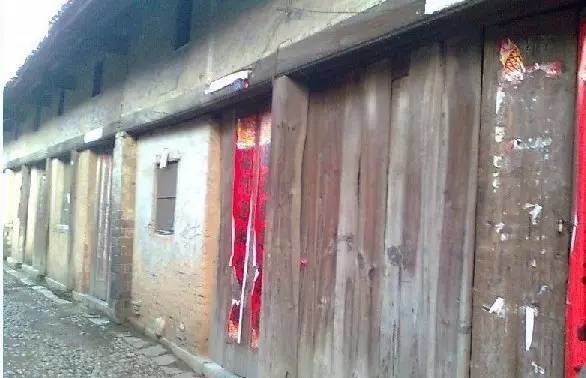

▲ 过去的老街,两旁的木门店铺,一股浓浓的民国风扑鼻而来

▲ 老街不同于古徽州的马头墙

二、文物八角亭

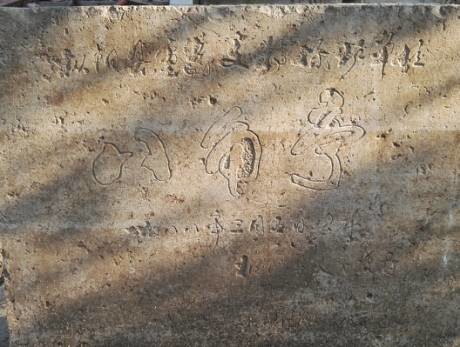

八角亭,又名周家祠堂,据周氏家谱记载和一些老者追记,它始建于清康熙四十至五十年间,距今已有300多年历史。

早在康熙年间,周氏名流追求读书入仕已蔚然成风。一代名儒周大璋因才思敏捷,学高一筹,被后来成为盛世名相的张延玉拜为恩师。

张延玉为感谢恩师的培育之恩,亲笔为周氏宗祠题写了两块匾额——“地学名家”、“潭溪望族”。

现在八角亭已被评为县级重点文物保护单位。

▲ 重点文物保护单位的铭牌

▲ 历史照片(来源于微博)

相传八角亭雕梁画栋、琉璃碧瓦的仿宫殿结构样式,是张廷玉面呈皇上御批的。

据周围居住的老者说,周氏祠堂为五进建筑,现在的八角亭是惟一遗留下来的,也是建筑第一进。

建筑亭高三丈,红墙黄瓦,上敷以碧色琉璃飞檐瓦,亭顶置放古刹剑戟,四角飞檐安放铜铃,起风时叮当热闹。大门前竖起两面石鼓,两侧是两座高大的石狮,雄踞大门左右,十分威武。

三、影剧院

▲ 陈湖影剧院

这一造型独特的影剧院建筑,建于民国时期。建筑的立面造型,和澳门大三巴的感觉非常相似,中间的五角星,有浓浓的时代特色。

以前的电影院,还是学校的演出基地,每年六一、国庆等节日,都会聚在里面举行活动,电影院也会定期播放电影,那时门口总会挤满好多人,周围的小商贩推着车。据说当时里面的椅子都是用非常古老的枫树打制的。

四、百年民居

▲ 周家分祠

民居作为古镇的元素,以它独特的艺术价值和社会价值,构成区域肌理的特质,成为人们深入了解一个地区文化的切入口。

然而,古镇有很多这样的老民居,都受到不同程度的破坏。

该建筑建于清末民初,三开间,起初作为学堂用于教学。

据老人说,当时周围的学生都是来这里上课,也是古镇非常重要的建筑,后来发洪水,小学迁走了,被用作区政府,在土改期间整改用于合作社。

3

古镇缘何孤独老去

古镇的衰败老去,不是速成的悲剧,而是溃于蚁穴般的因循诸多因素造成的。

一、人为破坏

也许是为了生活的便捷,也许是为了所谓的现代化追求,也可能是对楼房的向往,昔日的石板路铺上了一层厚厚的水泥,黛瓦的坡屋顶被陌生的楼房取代,墙面被粉刷上白色砂浆,古街的记忆和历史,在这些人为的改动下,从此瓦解。

▲ 铺上现代化水泥的路面

▲ 沿街新建的楼房和刷白的墙面

二、空巢导致的破败

不知道什么时候起,古镇开始衰败,开始不再繁华,街上的人陆陆续续地搬出,空荡孤独的老房子,由于被弃用和缺乏维修,变得愈发破败。

▲ 损毁的百年古民居

这间有一百多年历史的古民居,由于空置和缺少及时的整修,室内已经完全荒废,裸露的木结构,随时都有倒塌的危险,却又让人感受到老屋“房倒屋不塌”的坚持。

多年前的繁华和现在的凋落比起来,老房子好像是被时光遗弃的老人,正孤独地老去……

三、缺乏合理的维修和妥善管理

▲ 古文物破败现状

八角亭虽然经过维修,但从现场残败不堪的场景来说,当时的施工水准真的很糟糕,建筑周围堆满杂物,原来的入口院子也被用来养鸡,文物建筑处在无人管理的状态。

▲ 屋顶的构件已经完全散落,斗拱也破坏严重

▲ 装饰精美的圆形和方形藻井天花,已经破损严重

▲ 破损严重的门窗构件

▲ 虽然柱子表面装饰脱落,但是石制的柱础,为莲花座雕刻装饰,中间作收分处理,柱础的高度较高,造型极其精美。

▲ 门上面的精美雕刻,题材广泛多样,寓意吉祥

▲ 散落在地上的斗拱构件和其他构件

▲ 屋顶的椽子掉落在室内

▲ 建筑仅靠两边的铁架支撑,使其保持不倒,但现在仍旧可以清晰可见建筑的精美木雕技术。

▲ 建筑大门已经被稻草等杂物堵住

这处具有重要价值的历史建筑,理应得到妥善的修缮保护,以延续和传承其独特文化价值,如此这般遭遇,让人唏嘘和痛心。

四、拆除新建

老电影院,这座具有深刻社会价值和历史价值的建筑,被人为完全拆除,灰砖古迹被一座冰冷的白色砂浆的平房取代。

▲ 电影院被拆除后,在原来的地基新建的一个乡卫生院

4

古镇的出路何在

中国古镇的衰败问题,已经是共性的问题,如何寻找出路,如何留住先人的文化资源,是遗产保护规避不了的问题。

怎样调整、改善、治理及合理对待历史古镇的保护与更新,是我国近年来古镇改建采取的“大拆大建、推倒重来”模式下,普遍面临的困境。

Peter Loverll在1997年提出古镇的保护方法,强调整体环境的保护,在《内罗毕建议》中,关于保护,更是被定义为“鉴定、保护、保存、修缮、复生”。所以,古镇不应该是被破坏的,更不应该被遗弃和肆意改造。

因此,积极有效地做好文物遗产保护的宣传工作,加强政府部门和居民对于文物重要性的认识和保护意识,有极其重要的意义。

然而,具体到历史古镇保护的问题,却远远不止建筑单体的问题这么简单,需要兼顾居民的生活、资金的投入、建筑周围的环境等问题,需要古镇在反映历史的同时,能够可持续地发展下去。

古镇的“孤独”,还需要活化和解决“空巢”问题,在保护古镇风貌的前提下,通过对历史环境的整治、旅游开发质量的提高,以及改善居民的居住环境来进行风貌整治、空间整治以及设施改造,最终实现古镇的可持续性发展和历史记忆的延续。

▲ 那些改造过的古镇,那些被遗弃的老房子,那些阡陌纵横的街道,就像一个个孤独的老人,是不是也在等着我们回家?

本图文经上海交大建筑文化遗产保护国际研究中心授权发布,部分图片来源于网络,版权归原作者所有,致谢!

您的点赞和赞赏是对我们最好的鼓励

感谢一直以来支持我们的好友

规划问道

规划问道