提要

未来已来?但未来城市的愿景描绘大多过于空泛、激进、全面或保守,特征不明,令人困惑。以往工业革命所提供的经验证明,城市空间形态的演化以技术发展、社会变革和空间演化三者的相互关系为基础。技术出现突破,社会发生变革,城市空间形态形成新的演化予以应对。1960 年代以来,对现代主义城市规划批判的理论准备早已成熟,但是由于缺少变革现代主义城市规划的技术武器,同时,生产生活方式依然处在通勤上班、工作居住功能分离的模式下,技术和生活方式处在进步的“停滞期”,因而规划对策以向传统城市理想回归为主张,偏向保守。当前,技术和社会发展处在奇点临近的背景下,随着物联网、互联网、传感器和无人驾驶等智慧技术的应用,新的工作生活方式对空间形成新的需求,人性化的空间组织得到新技术的支撑,变革现代主义城市规划的技术条件逐步具备。智慧城市的内涵应该是基于新技术和新工作生活方式,塑造对现代主义城市规划破旧立新的未来城市。基于此,尝试提出智慧城市三元维度融合的社区化结构及其突破现代主义城市规划的四个主要要素特征。

关键词

城未来城市;智慧城市;现代主义城市规划;三元维度;奇点

(全文刊登于《城市规划学刊》2019年第5期)

当前,随着信息技术(ICT) 等新技术的快速发展,越来越多的城市在规划建设中开始畅想未来城市理想愿景,如雄安新区提出“千年大计”的定位,浙江省提出未来社区九大场景的设想,深圳湾超级总部基地提出“面向世界、面向未来、构建粤港澳大湾区世界级城市群‘巅峰之作’”的目标等。未来已来?未来城市应该出现什么样的空间形态变化受到关注。

未来城市应该具有智慧城市的特征已基本形成共识。不过,未来城市或智慧城市所提出的目标或者是大而全面、无所不包的笼统畅想,如指向终极理想的完美目标;或者是聚焦到各个系统的散点描绘,如针对能源、交通、医疗等特定方向;或者是基于某类技术的激进愿景,如无车城市、无现金城市等。各有特色,但却很难形成整体而清晰的形象,甚至令人感到困惑。一直以来,相关探索实践无法描绘出未来智慧城市可预期的目标愿景是智慧城市建设难以获得成功的一大难题,如斯蒂梅尔(2017)认为智慧城市建设的主要问题之一即是缺乏能够让居民理解的故事以及能够凝聚大家共识的远景目标。

人类不是第一次面临技术革新的挑战,基于历史经验可以发现,城市空间形态演化是否发生质变并非是规划师、技术人员或资本等单一力量的主观决断,而是具有技术发展、社会变革和空间演化三者相互影响结果的复杂内涵,与技术及社会发展是否处于变化的奇点(singularity) 密切相关。笔者认为,奇点临近的当前阶段,智慧城市在城市规划历史演变进程中的重要作用在于实现了对现代主义规划的挑战。

1 关于未来智慧城市畅想的两种倾向

对未来城市或智慧城市的畅想主要包括了两种倾向,一种是信息技术主导的技术视角,另一种是可持续发展的自然或人文视角,如可姆尼诺斯(2016)提出建设智慧城市的意愿主要来自两个目标,一是利用新技术提供新服务,优化城市功能;二是对可持续发展的追求,建设绿色城市。在我国城市规划领域,王世福(2012)、孙中亚,甄峰(2013)也持类似观点。

不仅是城市建设领域,人们对未来世界畅想一般来说主要就是包括这两种倾向。阿瑟(2018) 在论述技术发展的本质时,提出人类社会的发展始终在对技术寄托希望和依赖信任自然的两种思考倾向中反复碰撞与融合。芒福德(2009) 认为技术在思想领域分裂为关注历史及自然价值的浪漫主义和信仰技术进步的功利主义两种价值观。上述对未来城市目标描绘的矛盾大多徘徊于这两种价值观的不同倾向之间。综合相关观点,智慧城市领域中信息技术主导的技术倾向视角包括两种不同的认知,即渐进式愿景和理想式愿景,人文和自然倾向视角则体现了一种可持续愿景,一共形成关于智慧城市畅想的两种倾向和三种愿景。

1.1 技术倾向

目前较多的智慧城市建设提出的愿景具有渐进式特征。可以说,如果不做明确界定,随着技术发展,所有城市都可能变成某种意义上的智慧城市,这是因为每个城市都有机会在一个或几个领域进行智慧化建设。只要在城市规划建设的部分领域应用某些智慧技术,就可以被认作是某种类型的智慧城市。如凯利(2018) 所说,人工智能的每一次成就都把自己的以往归类为“非人工智能”。因此,此类智慧城市目标愿景只能描述逐步发生的阶段性变化,但却很难说清楚其本质特征。

除了渐进式愿景以外,还有一种未来城市的理想式愿景采用的是天马行空的畅想。如阿博特(2018) 发现,历史上对未来城市场景的描绘比较容易出效果的方式就是让天空布满个人飞行器,就算城市空间本身没什么特殊,只要增加了飞行汽车,未来城市的意象就会跃然纸上。近两年飞行汽车和无人机技术愈加成熟,部分以智慧城市为主题的概念性规划设计往往也依然会采用这一技巧。这种畅想冲动对现实条件缺乏考虑的问题早已受到批判和反思。

1.2 人文和自然倾向

从人文、自然和可持续发展视角来描述智慧城市,其内涵是指运用综合技术解决城市问题的更智慧的城市,智慧城市应该是基于人性、宜居、可持续发展理念的城市发展模式。如王世福(2012) 认为广义的未来城市是一种超越技术狭义的理想城市新思考,是使城市更加高效、安全、便捷、和谐、生态、可持续综合状态的“更智慧的城市”。这个视角下,智慧城市的内涵本质上与生态城市、可持续城市等理想城市的概念内涵是一致的。智慧城市不是个技术概念,而是对可持续的城市发展方向的描述,这些目标符合城市规划的一般价值和理想目标,往往追求理想的人性空间建设,如更关注小街区、公共空间等,对特定时空背景下的特征需求关注不足。

2 奇点临近

综上所述,在对智慧城市发展愿景进行描绘时,渐进式、理想式和可持续愿景都很难形成较为清晰的目标设想,其主要问题在于这几种智慧城市的愿景难以对时间轴参照系上特定阶段的具体目标进行描绘。如渐进式愿景过于着眼于近期,缺少具体节点,离现实过近;而理想式和可持续愿景过于指向终极目标,离现实过远。缺少了时间轴的参照,愿景的描绘就对技术发展影响空间演化的机制、关键时间节点及在这一时间节点所发生的质变缺少准确认知。其结果是无论如何提出智慧城市的畅想都让人觉得不够恰当。

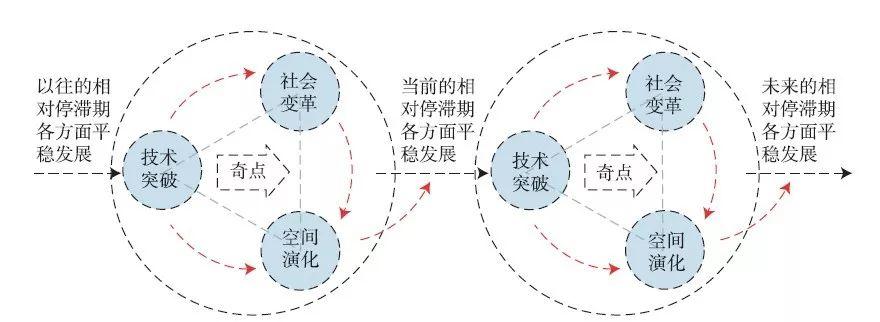

从城市规划发展历史进程与几次技术革命的关系来看,城市空间形态演化是否发生质变与技术及社会发展是否处于变化的关键节点密切相关。芒福德(2009)、阿瑟(2018)、韦斯特(2018)对技术发展的机制进行了研究,认为技术进步并非是匀速发展过程,而是存在较为平稳或停滞的时期、加速发展的时期以及突变的关键节点等不同阶段。其中,奇点是向未来新模式转化的关键时期(韦斯特,2018)。

奇点是一个数学概念,在几何学中是指无限小且不实际存在的“点”。这一概念后来被借用在物理学领域,用于描述物理学定律失效的节点。近几年,随着信息技术的迅速发展,奇点概念受到关注,被应用于技术、经济和社会等不同领域,特别是用来描述未来社会的发展趋势方面。库兹韦尔(2018) 对奇点的概念进行了界定,他认为奇点是一种界限,过了这个界限,一般规则就会失效,未来因而变得难以预测。

奇点的概念对未来城市相关研究的影响很大。凯利(2018) 注意到,近几年来事物分崩离析的速度是他未曾体验过的,并提出我们处在转折点上,奇点正在临近。这个奇点包括几个层面的内涵,首先是技术视角的奇点临近,如库兹韦尔(2018) 所言,随着技术发展,人工智能可能超越人脑。部分类似观点对机器超越人类的后果表示悲观,但也有学者充满信心,如博登(2017)、奥尔斯瓦尔德(2019)、拉蒂和克劳德尔(2019)。博登(2017) 即认为奇点不意味着毁灭,关于奇点的讨论有助于人们尽早认识到智慧技术的问题。拉蒂和克劳德尔(2019) 则提出奇点并不一定意味着机器取代人,而是人和机器的无缝融合,形成对人类机能的补充。其次是社会视角的奇点临近,如诺依曼(John von Neumann) 认为,在不断加快的技术和生活方式变化之下,当人类突破奇点之后,已知的生活方式可能发生巨变(斯蒂梅尔,2017)。卡斯特(2000) 认为信息技术革命是导致经济、社会与文化不连续的重大历史事件。最后是城市空间建设视角的奇点临近,如詹克斯(2011) 在从建筑视角论述现代主义文化时提出了现代主义达到临界点(critical point)的认识,建筑设计将会形成新的发展。昆兹曼(2017) 认为新的智能技术将会比两个世纪前的工业革命更能改变社会,当前的社会已经走在转折点上,不管地方政府是否愿意,都将被迫重新审视已建立的城市管理方式。

其中,部分学者认为奇点临近并不是新事物,而是在历史上多次发生过,如工业革命。针对奇点,不应过分夸大,而是应该做好应对变化的准备,如奥尔斯瓦尔德(2019) 认为历史上第一次人机冲突是机械化,机械化的结论是机器是人的补充,而非单纯的替代,自动化的进步在历史上多次威胁到人类的就业,并不新奇,他注意到人机互补特点,认为未来的奇点并不可怕,而是历史现象的轮回,意味着人类与机器的再次分工。与之类似,韦斯特(2018) 也提出,人类历史发生过多次奇点临近的事件,随着技术的发展,人类社会的发展正在临近新的奇点,未来20—30年会出现新的范式转移,尤其是在城市领域,他认为面对奇点,需要在其来临之前,以创新为手段进行干预,促进社会及城市发展延续。

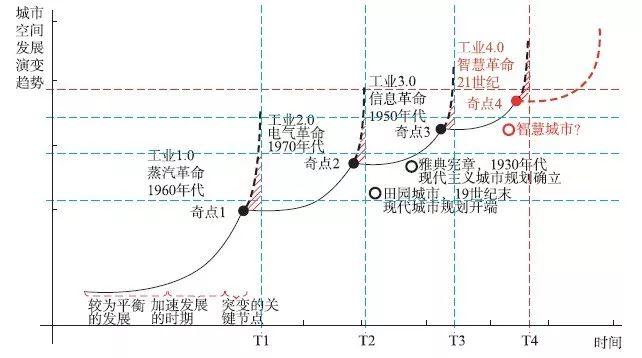

3 奇点临近时期的理想城市探索历史经验

借鉴韦斯特的研究,可以提出奇点临近阶段城市规划的发展演变趋势,即在技术和社会两个要素的影响下,城市的空间演变也可以划分为较为平稳或停滞的时期、加速发展的时期以及突变的关键节点等不同阶段。技术和社会发展的奇点临近之时往往也是城市规划理论和空间形态演变的关键阶段(图1)。

图1 奇点临近与技术、社会及空间创新

3.1 理想城市探索的历史经验

奇点理论涉及到了技术、社会和空间不同领域对未来变化的认知。技术和社会发展对城市空间的影响应该受到关注。如童明(2008)、可姆尼诺斯(2016)、司晓等(2018)、人行道实验室(Sidewalk Labs,2019) 均认为技术、社会、空间存在着的密不可分的互动关系。对当前未来城市或智慧城市规划的研究与实践,如果缺少对特定时空背景的认知,其对策就可能缺少准确的抓手,而形成毫无边际的泛泛而谈。只有在观察技术、社会和空间相互影响的变化过程中,充分关注特定时间节点的变化,目标愿景才能变得明确和具体。

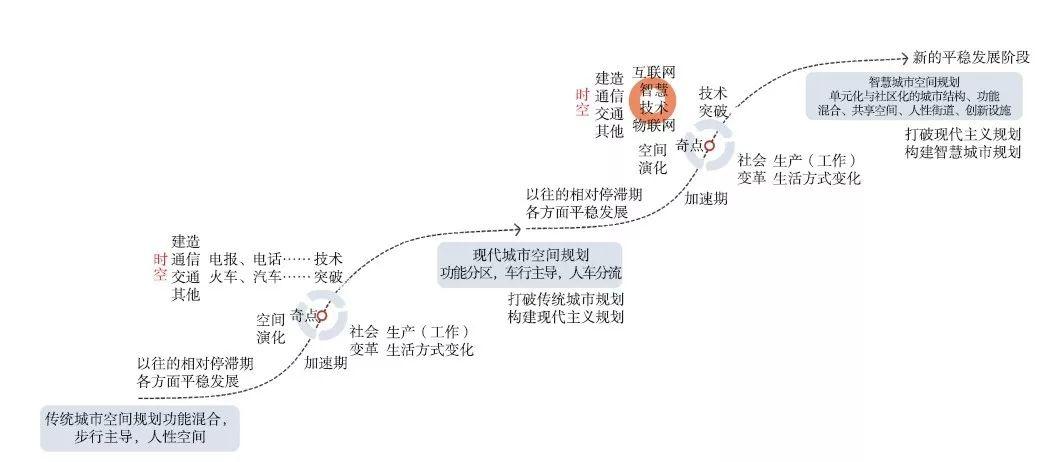

在每次工业革命时期,理想城市模型的探索均反映了不同时期的技术特点及社会发展期望。其中,在第二次工业革命阶段,19 世纪后半叶作为人类历史上充满伟大科技发明的时代(中国智能城市建设与推进战略研究项目组,2016),在这个现代主义城市规划的形成阶段,变化表现得尤为明显。如霍华德(汤森,2015;石川幹子,2014)、施蒂本(维加拉,德拉斯里瓦斯,2018)、柯布西耶和赖特的探索均强调了新技术和新工作生活方式在城市规划领域的结合。

这一时期规划探索的基本原则被纳入1933 年的《雅典宪章》,功能分区、人车分流等现代城市规划建设的基本原则得以确立。现代主义城市规划的特点主要体现在两个层面,一是交通和用地的关系,即创新性地提出了功能分区的基本原则。二是具体空间要素的规划原则及方法,主要包括用地功能的具体划分、人车分流的道路交通组织等。这些变化奠定了此后现代主义城市规划的基本框架,并延续至今。

3.2 现代主义城市规划的两个基础

在现代主义城市规划理论确立的过程中,以汽车为代表的交通技术和以电话为代表的通讯技术起到了重要的技术基础作用。从历史的视角看,居住、工作、游憩、交通四大功能的分区并不是城市与生俱来的特征,而是在城市发展进入工业社会以来,针对生产(工作)方式变化的需求所逐步形成的。四大功能中起主导作用的是工作方式。正是由于技术的进步和工作方式的变化,城市形态才形成今天的样子。

格迪斯称大城市人口集聚是煤炭—钢铁体系的直接产物,芒福德则认为大蒸汽机促进了大工厂的产生,并助长了城市的集中化和巨型化(芒福德,2009)。布德罗等(2016) 提出,现代城市的工作模式来源是工业社会以来的大工业生产所形成的模式,由于生产资料和大机器的不可移动以及人员集中工作带来的高效率、低成本,促使人们在城市集聚。这种模式对办公室办公工作形成了影响,由于早期办公室资源也不便移动,以及集中工作的高效率、低成本,商务办公沿袭了工业企业的组织模式。郊区化、封闭小区、两点一线的日常通勤等生活方式的变革正是因应集中化的大公司办公模式形成的生活方式演变。而汽车和电话等交通及通讯技术为这种工作生活模式的形成起到了重要的支撑作用。最终,新的技术变革和新的社会发展需求促使了现代主义城市规划功能分区(标准化)的产生。

3.3 技术和生活方式“停滞期”导致城市空间变革受到制约

在现代城市的发展过程中,如果技术条件不支撑或者社会发展需求不足,那么现代城市的模式很难发生大的变化。在1930年代以来相当长的一段时间内,城市规划理论在不断探索,但现代主义城市规划确定的城市空间形态却并未发生太多变化。究其原因,则是技术发展和社会变革的两项关联因素并未发生明显变化。如阿博特(2018) 注意到,1940 年代以来尚未出现带来城市根本性变化的创新举动。考恩(Taylor Cowen) 发现,当前的技术和生活方式与1950年代相比,并没有多大不同,变革的步伐正在放缓,社会发展陷入了“伟大的停滞”(汤森,2015)。当然,这种所谓的“停滞期”的描述是一种相对性的认知,剧变前的所谓“停滞”往往实际上也暗含着潜移默化的进步(芒福德,2009)。

在这一阶段,由于缺少技术突破和社会变革的支撑,针对现代主义城市规划的批判虽然从1960年代以来就已形成潮流,如简·雅各布斯和后来新城市主义规划师的批判,但是效果却不甚理想。宽马路、大街区模式一直作为现代主义城市规划的主要问题,但是由于小汽车主导的出行方式难以撼动,交通拥堵的问题一时之间也难以解决。可以说,由于缺少技术进步的支撑,对现代主义城市规划的批判只向历史回看,从传统城市规划模式中寻找依据,而缺少对未来城市愿景的展望,那么这种退化到旧形式中生存的方式只能是“幻想”(芒福德,2005),具有明显的历史局限。

除了技术问题以外,在社会发展方面,现代主义城市规划的基本原则符合现代城市工作生活方式的需求。在这些需求尚未发生变化之时,城市空间形态也很难发生明显变化。目前常见的朝九晚五、两点一线的现代工作方式看似天经地义,实则历史并不长,而仅仅是工业化以来的一种社会生产组织形式。如芒福德将17世纪的城市生活描绘成“家庭与工作场所逐渐分离”(米歇尔,2017)。如果依赖通勤的工作生活方式没有改变,那么空间组织本身的变化就会缺少动力而难以落实。

因此,基于技术、社会、空间相互影响的认知,现代主义城市规划理论如何得以变革,需要以汽车为代表的交通技术和以电话为代表的通讯技术得到突破,同时,大公司集中办公模式、工作生活分离的生产生活方式出现变化,现代主义城市规划模式革新才具有可行性(图2)。

图2 奇点临近时期的城市空间演变路径

4 智慧城市对现代主义城市规划挑战的条件成熟

汤森(2015) 认为:“纵观人类历史,伟大的集聚场所向来都发挥了技术的极限。”目前,在智慧城市建设阶段,技术发展和社会变革方面出现了新的变化,“奇点临近”已经成为较为普遍的认知。在技术方面,基于物联网和互联网等新技术日趋成熟;在社会方面,能够容纳具有创新内涵的新工作方式形成新的发展需求趋势。智慧城市规划挑战现代主义规划的技术突破和社会需求都已逐步成熟,这使得现代主义城市规划的变革出现了新的可能性(图3)。

图3 智慧城市对现代主义城市规划的挑战及形态演变

相关研究认为,智慧城市的核心是依托物联网、云计算等新一代信息技术,实现对城市环境的感知,形成智慧的城市运行和配置模式,创造更美好的城市生产生活环境(巫细波, 杨再高,2010;王广斌,等,2013),进一步实现可持续发展的目标(仇保兴,2013;可姆尼诺斯,2016;阿博特,2018)。这样的概念认知可以反映出在当下阶段技术突破和社会需求在智慧城市空间建设方面出现新的发展动向。

4.1 物联网和互联网为特征的新技术支撑

对城市空间影响最大的两项技术是交通技术和通讯技术。这是因为这两大类技术是涉及到时空关系的主要技术,而时间和空间是人类生活的两个根本物质向度(卡斯特,2000),是约束空间结构布局的传统因素(中国智能城市建设与推进战略研究项目组,2016),因而这两项技术对城市形态影响较大。如19 世纪的铁路和电报被描述成城市开发建设中的“连体婴儿”(汤森,2015),密不可分。在二战后美国郊区化的过程中,汽车和电话也起到了类似的基础作用,促进了城市的快速扩张发展。

智慧城市的建设依赖于新一次工业革命的成果。简而言之,智慧城市=物联网+互联网。当前阶段技术发展进入万物互联(IoE:Internet of Everything)时代(巫细波,杨再高,2010),物联网和互联网技术可以简单理解为某种意义上交通和通讯技术更加复杂的融合发展。巴蒂(2014) 提出,城市自身已经从物质行为主导演变为信息技术对物质活动的广泛补充,其特征之一是自动化,计算机的自动控制逐渐取代常规功能,人类行为与自动化相结合;之二是信息化,各种数据使人们进一步了解城市的持续性运转情况。以5G为基础等高速通讯和网络技术进入应用阶段,同时,小汽车主导的出行方式受到普遍批评,新的替代性自动化智能交通手段逐步成熟。影响城市空间变化的通讯与交通技术均出现迭代,并相互融合发展,新技术的出现使得工作生活方式的变化以及承载这些变化的空间形态发生变化成为可能。

4.2 社会变革对城市空间演化的需求

技术发展使城市发展的产业动力发生了变化。在现代主义规划出现之时,汽车制造商和交通工程商对汽车主导城市未来愿景的推动不遗余力,促使了新的生活方式和城市空间的形成。而在较长的发展阶段里,无论雅各布斯等人如何呼吁,由于资本影响下汽车产业的发展需要和出行方式难以被撼动,城市采用传统空间组织方式都是困难的。在智慧城市建设阶段,未来新的交通工具和道路建设方式由数字巨头把控,汽车制造商的统御力逐渐式微,城市采用人性化空间组织方式符合数字巨头未来产业的发展方向,经济推手发生了变化,人性化的空间设计得以与自动驾驶、新型公交、共享汽车等新技术以及新经济方式进行结合。

社会变革对城市空间演化是否提出新的需求对于空间形态的演变也十分重要。阿瑟(2018) 提出技术的进步带来的是经济模式的变化,当新技术进入经济领域之后,会促进经济发生结构性的变化,并促进社会的进步发展。卡斯特(2000) 则提出在任何历史转变过程中,系统变迁最直接的表现之一是就业与职业结构的转型,职业结构变迁是新社会结构降临的最强烈的经验证据。从目前的发展趋势来看,工作方式更加自由、人性甚至回归社区成为值得关注的发展方向,其主要动力即来自于信息技术条件下工作方式的变化,以及工作方式变化所带来的生活方式变化(里夫金,1995;卡斯特,2000;库纳缇,纽纳,2016;米歇尔,2017;斯加鲁菲,等,2017)。

需要强调的是,工作更加自由和人性甚至回归社区的动力并不最先来自于工作者的生活选择,而是在于公司的发展需求。这不仅是个人对理想工作生活方式的追求,也是现实需求的迫使。对企业和社会来说,大工业时期建立起来的保障制度成本过高,难以为继。公司的组织方式也发生新的变化,从主要依赖内部全职职员解决问题,到寻求外协合作,分包给自由职业,再到利用网络平台形成更加灵活的业务合作模式,企业将变成由全职员工和(来自平台的非全职性)自由工作者组成的混合体(布德罗,等,2016),小微企业和自由职业将逐步成为常态。

5 智慧城市对现代主义城市规划的调整

在上述趋势下,现代城市功能分区的空间布局、日常通勤的工作生活方式的必要性就大大降低了。在智慧城市建设阶段,技术发展和社会变革出现的新动向需要城市空间形成新的形态与之对应。因而,在信息化以及全球化的进程中,随着经济结构及社会方式的转变,空间重组必然也会成为一个核心问题(童明,2008)。但目前从空间结构角度出发的研究较为缺乏(中国智能城市建设与推进战略研究项目组,2016),其难度在于智慧城市的理想空间形态难以描绘,巨系统下的智慧城市建设给人以盲人摸象之感(张楠,等,2016)。解决空间变化的问题变得愈加重要。

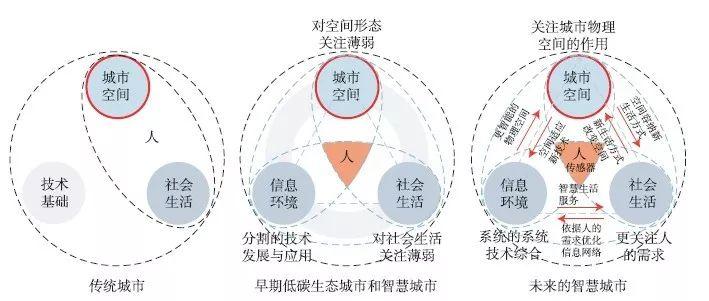

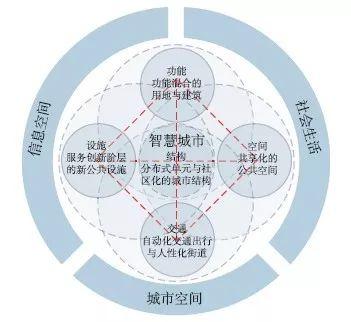

5.1 三元维度融合的社区化智慧城市结构

5.1.1 三元维度融合的智慧城市结构

理想城市模型探索大多会体现出新技术的支撑基础,描绘在新技术条件下未来城市理想的发展方式及生活场景,并将这种联系落实在城市空间规划模式上。如前所述,技术、社会、空间的相互影响促成城市空间的演化,新的发展趋势是在信息技术发展的背景下,三者相互融合的趋势在加强。信息空间、社会空间和物理空间三元维度融合结构是三者相互影响关系在智慧城市阶段新的表现形式(郭仁忠,2017;潘云鹤,2018)(图4)。

图4 智慧城市的三元维度融合结构

总体上,信息技术领域的三元维度融合是指基于信息空间与物理空间的二元结构向社会空间的映射而形成的结构,而城市规划领域的三元维度融合是基于社会空间与物理空间的二元结构向信息空间的结合而形成的结构。在规划层面的空间模型构建上,部分研究构建了智慧城市的组织模型,也反映了这种三元维度融合特征,如瓜里亚尔特将未来城市划分为结构(环境、基础设施、建筑环境)、信息(相互作用)和市民(社会) 三个部分(瓜里亚尔特,2015a;图5);人行道实验室在多伦多滨水区建设的智慧社区在理念上,强调数字技术、城市设计结合,提高生活品质(Sidewalk Labs,2019)。

图5 瓜里亚尔特的未来城市模型的三元维度融合结构

5.1.2 社区化的空间组织形态

如果在新技术的支撑下,创新阶层的工作生活要求与传统上的现代城市人群不同,且工作回归社区成为可能且具有一定规模的趋势,那么,智慧城市的空间结构可能与现代主义城市规划的原则形成差异,工作生活混合,对外被迫出行需求减少,社区将成为更加重要的单元。

从城市整体结构组织来看,对于未来的智慧城市将表现出怎样的空间结构和形态,部分研究认为“单元化的”组织将是智慧城市的理想的结构形态。如瓜里亚尔特(2015b) 提出未来的城市结构应该是社区型都会。拉蒂和克劳德尔(2019)则提出城市结构将被重组为生产与生活兼顾的混合单元,一种基于社区且社会性更强,能够模糊以往不同城区界线的模式。

针对这种社区化的城市结构,不同学者的认知存在差异。总体上,去中心化是一种趋势,但中心不会完全消失,而形成更加分散的网络化、多中心的小簇群形态(童明,2008;司晓,等,2018;SidewalkLabs,2017;凯利,2018;维加拉,德拉斯里瓦斯,2018)。未来的城市应该是具有社区化的形态结构,且这种社区化结构中的社区单元并非孤立的,而是与城市整体的运行发展高度连接。此外,这种社区结构也是智慧城市建设实施可行性所提出的要求,由于社区的空间组织、技术组织及社会组织没有城市复杂,因而社区也是集成各类技术的良好空间载体。

5.2 突破现代主义城市规划的四个主要要素特征

在三元维度融合的智慧城市空间结构下,未来城市得以针对现代主义城市规划的核心内容进行革新,包括功能分区原则、小汽车主导的交通模式等方面,具体变化包括功能混合的用地与建筑、共享化的公共空间、自动化交通出行及人性化街道、服务创新阶层的新公共设施等四个方面。

这四个方面并不是孤立的板块,而是密切关联、相互影响的整体。正如麦克凯(Benten Mackaye) 所说,快速运输、安全交通、居民步行与社区建设其实是同一件事的各个方面(芒福德,2009)。正是由于新技术的突破,网络技术促进沟通更加便利,依托网络随时随地的工作成为可能,以创新阶层为主的群体开始出现回归社区的需求,同时自动化交通为新的工作生活方式提供出行支撑,功能混合、共享空间与新公共设施成为必要,社区化城市结构才得以形成(图6)。

图6 三元维度融合结构下四要素的相互影响关系

5.2.1 混合功能

在功能组织方面,由于工作生活方式的改变,现有的功能分区布局模式将受到挑战。可姆尼诺斯(2016) 注意到了严格的功能分区对城市智慧发展的负面影响,他对沙特智慧城市建设问题进行了研究,指出由于沙特对土地使用和分区管理极其严格,不利于社区的开放创新发展。更加混合的生活工作方式需要更加复合的空间载体作为支撑。随着智能信息系统及传感器技术的逐步成熟,城市对环境检测的能力大幅提升,对传统功能分区规划原则的批判和调整也变得更加可行,如人行道实验室在多伦多滨水区功能混合的尝试(Sidewalk Labs,2017;2019)。

5.2.2 共享空间

现代主义城市的公共空间往往是不够人性的。智慧城市公共空间建设的争论是,基于技术的发展,人性交往空间是不再必要还是值得重新构建和完善?斯加鲁菲等(2017) 总结出计算机40年来的历史就是促进社交和反社交两股力量相互影响的历史。空间相互作用(interaction)被认为存在着距离的衰减效应,不过,在实际的创新活动中,面对面的交流依然重要(布德罗,2016;库纳缇,纽纳,2016;可姆尼诺斯,2016)。如汤森(2015) 所言,智慧城市的建设避免强调效率,放大和提升城市生活的社交属性。在公共空间组织层面,结合共享街道(shared stree)t 及共享空间(shared space) 理念,基于智慧技术,未来城市得以提供更加人性化、具有共享特征、服务更加便利的公共空间。

5.2.3 人性街道

宽马路、大街区模式带来的空间不人性、用地低效、交通拥堵等问题已经成为现代主义城市规划的主要问题,并成为低碳生态城市规划建设所要解决的重点问题。智慧城市作为低碳生态城市规划理念的延续,自动化交通出行的好处不仅在与节约能源,也对城市空间形态进行了优化。基于自动化交通的城市街道,车行交通占用的道路空间比例得以降低,街道空间可以大量释放出来,还给慢行交通者(National Association of City Transportation Officials, 2017;Sidewalk Labs,2019)。道路获得更多空间建设独立占地的自行车道和更加宽阔的人行道,沿街建筑门前可以布置更多商业设施和休憩设施,街道生活变得更加人性和丰富。

5.2.4 创新设施

基于新技术的应用以及工作方式变化的新需求,智慧城市将提供新的公共设施。特别是新型公共设施的供给,不仅仅在于提高城市一般的公共服务水平,更在于是否有利于创新活动的开展。针对工作方式的改变,特别是移动办公及创意产业的发展,未来工作单独依靠公司、住宅及咖啡馆完成的可能性不高,库纳缇和纽纳(2016) 基于“联合办公空间(co-working space) ”的概念,以提供合作、开放、社区、可接近性和可持续性的工作场所。在服务城市生活方面,远程医疗设施、无人机急救设施、分布式计算用房等智能化设施的布局也将纳入规划考量。因而,传统公共设施规划的标准和方法也将形成因应技术发展的新变化。

6 小结

从城市规划发展演变的历史来看,规划理论的演变受到技术发展和社会发展的制约。当技术进步和社会发展处在相对平稳的时期,空间规划理论往往难以有超越技术和社会发展的创新,在手段上会寻求回头向历史学习,找寻启示,如新城市主义的兴起;当技术发展取得突破,社会发展出现新的需求,空间规划理论依托新的技术条件,规划师则会提出面向未来的新主张,如田园城市、光辉城市、智慧城市理论的提出,城市规划模式也必然随之调整。

真正意义上的智慧城市不是泛指未来可能形成变化的城市愿景,而应该是特指在奇点临近的历史背景下形成的与当下城市模式具有本质差异的创新城市形态及模式。基于新技术突破和社会变革所形成的新空间演变,最主要的特征就是对此前阶段形成的现代主义城市规划的有效挑战。虽然相关研究对未来城市的愿景描绘并不相同,但有一点可以形成共识,即如芒福德(2009)、阿瑟(2018) 和韦斯特(2018)等人的论述,未来城市规划建设将不会片面迷信技术的力量,而是结合新技术条件,实现可持续发展和人性化发展的总体目标。

作者简介

刘泉,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司,主任设计师,高级工程师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2018年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】刘泉| 奇点临近与智慧城市对现代主义规划的挑战| 2019年第5期

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)