本文为清华大学毛其智教授在“国际视野下现代中国城市规划理论与实践探索学术研讨会”上的演讲报告全文,感谢作者授权发布,感谢《国际城市规划》杂志的支持!欢迎分享。

毛其智,工学博士,清华大学教授,国际欧亚科学院院士。先后毕业于中国浙江大学、清华大学和德国斯图加特大学,获建筑学、城市规划与设计、基础设施规划等专业学位。1985年起在清华大学建筑学院任教,2004-2013年任清华大学建筑学院副院长。研究方向:城市与区域规划,城市设计与历史文化环境保护,城市基础设施规划,新技术在城乡规划中的应用等。发表学术论文百余篇,出版(参编)专著十余部,指导硕士、博士研究生70余名。部分现任的学术兼职:住房和城乡建设部城乡建设专项规划标准化技术委员会副主任,中国城市经济学会副会长,中国城市规划学会常务理事,中国城市科学研究会常务理事,北京城市规划学会副理事长;《中国大百科全书》(第三版)人居环境科学学科副主编,《城市规划(英文版)》副主编,The State of China’s Cities 执行主编,《中国城市发展报告》常务副主编;2005年和2008年两次当选世界人类聚居学会副主席。曾获全国优秀科技工作者奖章,全国优秀工程设计金奖,华夏建设科学技术奖一等奖,建设部优秀城市规划设计一等奖,北京市优秀村镇规划设计一等奖,国家发展和改革委员会优秀研究成果奖二等奖,清华大学教书育人先进个人奖等。

点击浏览报告(下)视频>>>

本报告围绕中国人居环境科学的理论与实践展开,主要由世界人居运动的进展、中国人居环境建设的理论与实践等组成。

人居环境科学理论与实践是中国改革开放40周年的标志性成果之一。

吴良镛获得2011年度国家最高科技奖

吴良镛院士是我国人居环境科学的创建者。他建立了以人居环境建设为核心的空间规划设计方法和实践模式,为实现有序空间和宜居环境的目标提供理论框架。

——国家最高科学技术奖评审委员会评审意见,2011年12月

2018年,96岁高龄的吴良镛先生以“人居环境科学的创建者”的贡献接受了中共中央、国务院授予的改革先锋称号证书和改革先锋奖章。

这意味着人居环境科学在城乡规划建设管理领域和学术界得到认可,同时也鼓励整个领域同行们在此方向继续努力。人居环境科学的发端可以追溯到数千年前的远古时代,但同时也是近现代才出现的科学技术。

人居环境(Human Settlement)指人类从事有组织活动的场所环境;人居环境不仅指住房、城镇或乡村的体形环境(Physical Structure),它所指的是人类活动的整个过程(all human activity process),包括居住、工作、教育、卫生、文化、娱乐等,以及为维护人类活动而进行的实体结构的有机结合。

人居环境科学(Ekistics,Science of Human Settlements)是二十世纪下半叶在传统的城乡建设各学科基础上逐渐发展起来的一个综合性学科(群)。

关于Human Settlement(habitat)的中文翻译,除“人居环境”外,“人类住区”也是较为常见的一种译文;Habitat 以前直译为“生境”,现转译为“人居”,或“人类居住”。如今人居已成为中外学术界的一个共识,现在业内基本是按照人居或人居科学开展讨论。

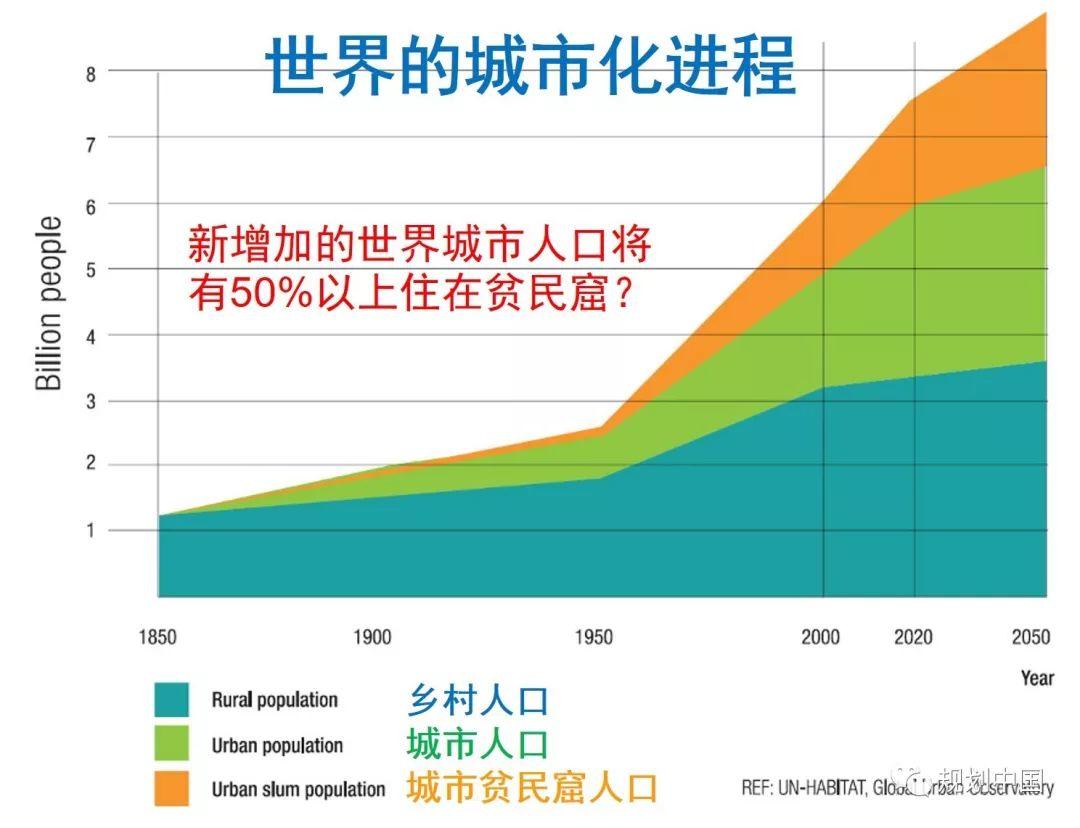

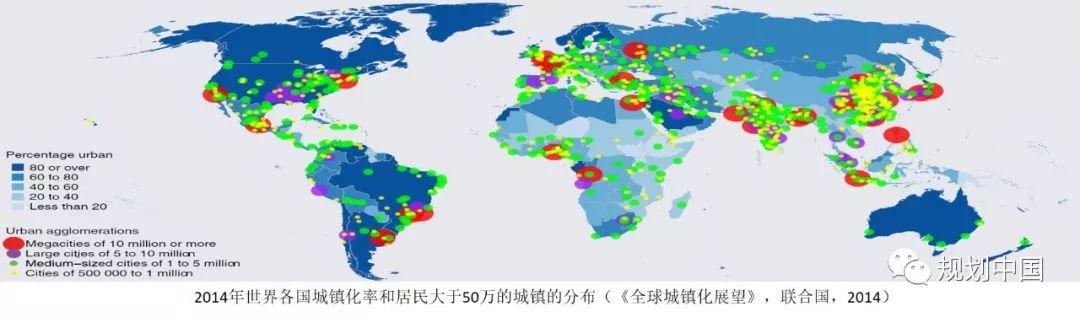

2016年,联合国人居署汇编整理了世界人居运动的主要发展历程。历程从二战结束后世界城市化不到30%,逐步走过了战后,到1960年时世界有10亿人口住在城市。城市化随着“人居一”、“人居二”、“人居三”的历程逐步发展,展望不远的未来,世界上将有60%至70%的人会住进城市,这就是世界城市化进程。伴随着人们迁入城市,居住的情况也会发生重大变化。过去所说的城市人口多数居住在基础设施相对完整的区域内,而在快速城镇化过程中,非正规的居住情况越来越多,特别在发展中国家。随着城镇化的进程,非正规居住的情况会进一步加剧,人居环境问题在世界上得到更多的关注。

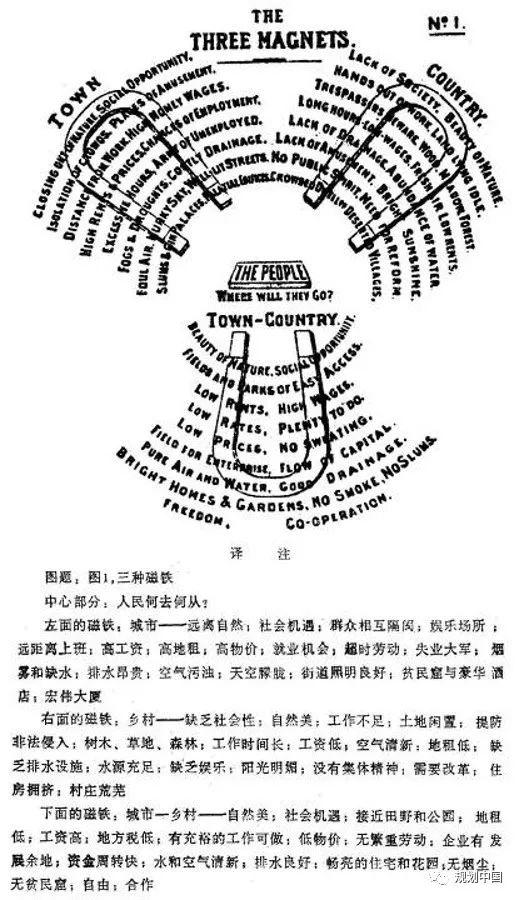

回顾历史,许多社会学者曾非常关注工业化和城市化的过程。恩格斯于1845年发表《英国工人阶级状况》,他以现代社会主义的观点,对城镇化进程中的弱势群体表现出极大的关注和同情。霍华德先生著名的三磁铁理论,即分别指出城市和乡村的优缺点,同时展望未来的城乡融合,对后人有重大影响。

与世界人居运动直接相关的康斯坦丁·道萨迪亚斯是希腊建筑规划学家,他的活动从希腊扩展到国际。1937年任大雅典地区总规划师,1939年任希腊区域与城市规划局长,1945年成为希腊战后重建总负责人,1955年创办《人类聚居学》(Ekistics)杂志并开始系统研究、传播和教授人类聚居学理论,1963年创建雅典人类聚居科学研究中心,1965年发起成立世界人类聚居学会(WSE),曾获国际建协(UIA)艾伯克隆比奖等多种国际大奖。吴良镛先生是最早参与WSE活动的中国学者之一。

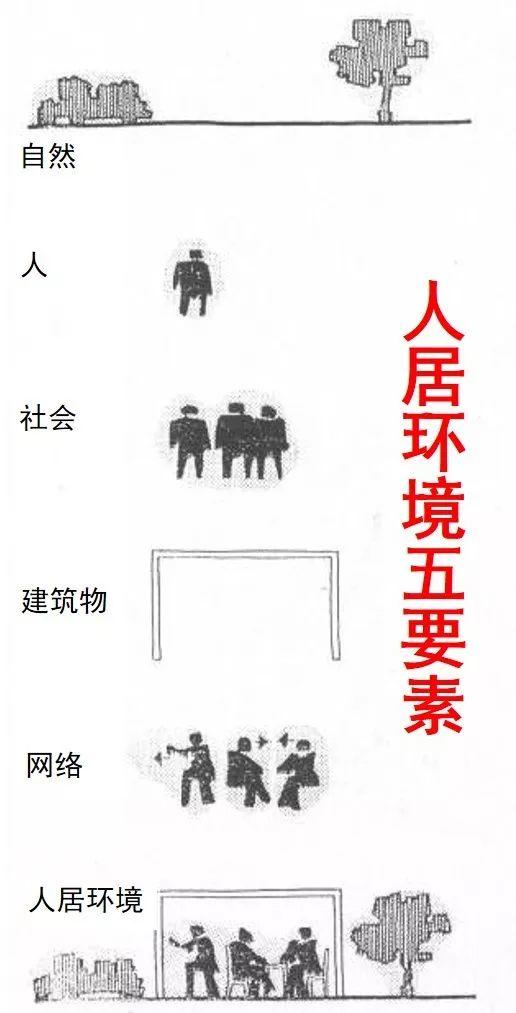

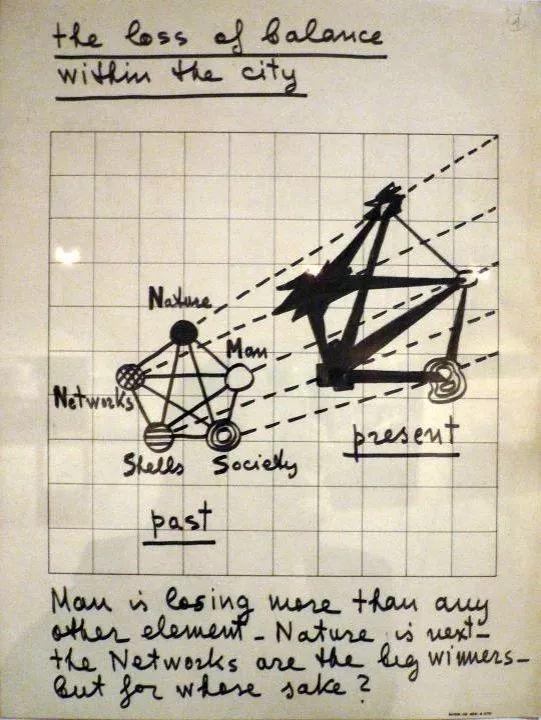

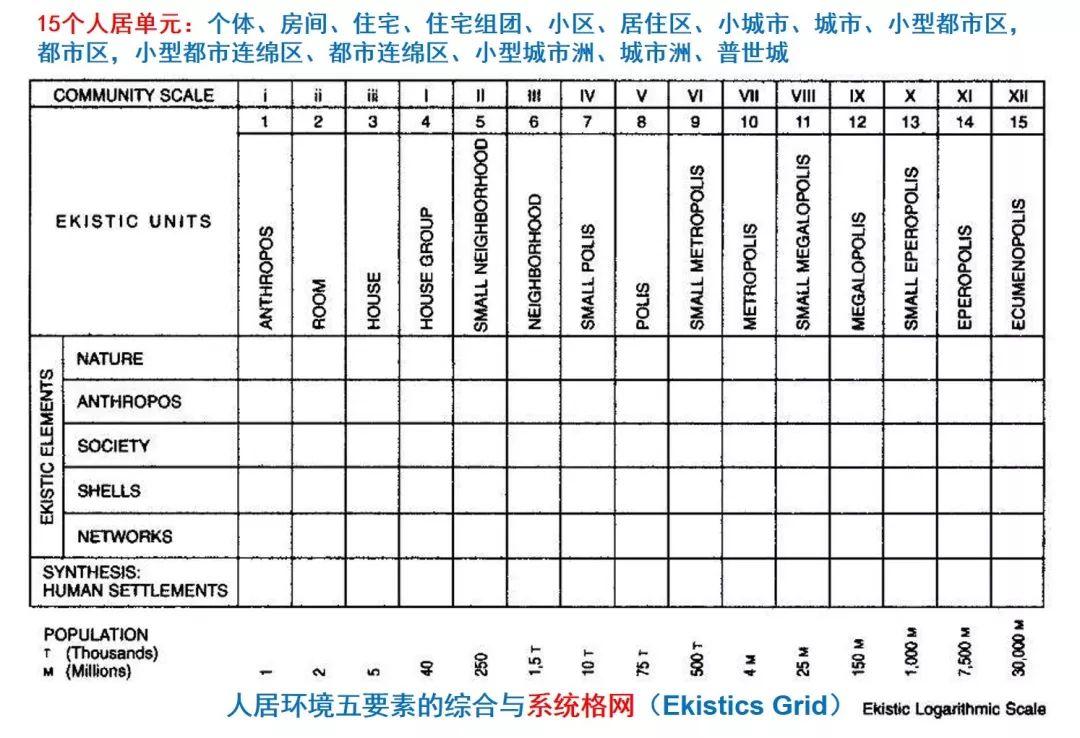

道萨迪亚斯是1976年联合国第一届世界人类住区会议(人居一)的推动者。他为人所熟知的基本理论之一是人居环境五要素,包括自然、人、社会、建筑物、网络。人居五要素的发展要均衡,而在过去一段时间里这些要素的发展显得很不均衡。经济要素非常强大,但是自然、社会等方面的要素受到很多制约。同时,道氏提出了五要素合成的网格系统。他提出的15个人居层次从小小的住房一直到全球性的普世城市。

道氏的人类聚居学理论,强调把包括乡村、城镇、城市等在内的所有人类住区作为一个整体,从人类住区的元素(自然、人、社会、房屋、网络)进行广义的系统的研究。他的理论鼓舞人心,但是过于庞大。

道氏是二战之后建筑与城乡规划领域的代表人物之一,在1950—1960年代的一段时期内特别耀眼,他颇为活跃的国际学术活动与联合国以及世界银行直接关联。但当他1975年去世后,“道氏帝国” 逐渐没落,道氏的学说在1980年代后也一度黯淡。之后,在各国政府以人为本推动社会经济发展的过程中又重新生长起来。

在道萨迪亚斯“人类聚居学”理论的影响下,根据1972年联合国在斯德哥尔摩举行的“人类环境会议”(United Nations Conference on the Human Environment)建议,在加拿大政府的具体推动和支持下,于1976年5月31日到6月11日在加拿大温哥华召开了联合国第一次人类住区会议(UN Habitat Conference,后称“人居一”)。起到核心作用的一位先生是彼得·奥伯兰德,是非常令人尊重的一位规划学者,也是加拿大第一位取得美国哈佛大学城市规划博士学位的学者。当时作为加拿大建设部副部长的他推动大会的开展并创作了徽标。 如下图所示,圆圈是地球,中间画一个人,一个三角代表我们的住房,合起来就是人居环境。

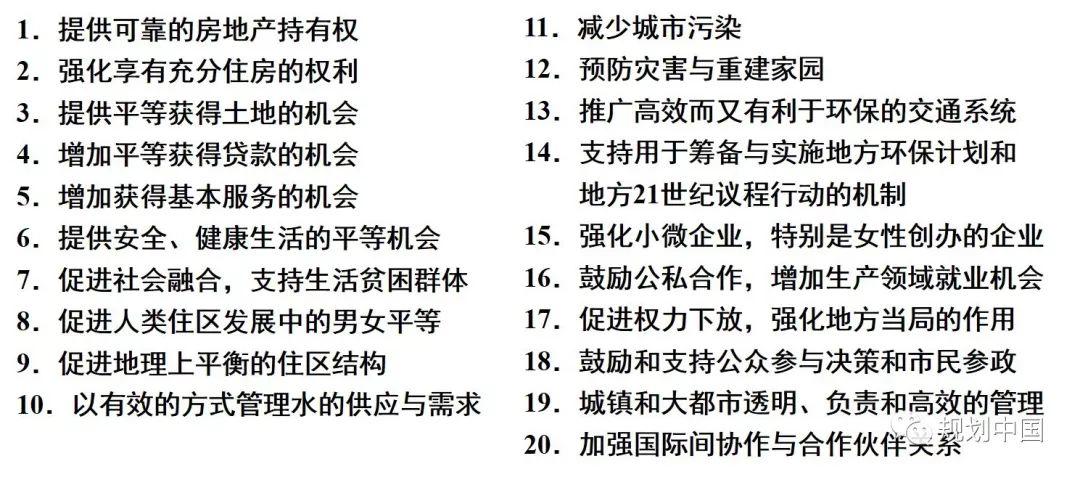

二十年后,为了进一步唤起各国政府和全社会对解决人居问题的重视,号召全世界为人居事业的发展作出努力,联合国于1996年6月3日-14日在土耳其伊斯坦布尔召开第二次人类住区大会(人居二)。“人居二”会议主题:“人人享有适当的住房”和“城市化进程中人类住区的可持续发展”。“人居二”大会通过的《人居议程》是各国建设人类住区的指导性文件。

2002年1月1日,联合国大会通过决议,将人居中心提升为联合国系统内的一个成熟机构,由此诞生了联合国人居署(UN-Habitat),全称联合国人类住区规划署,负责制定城市发展新战略,以及未来15年的住房目标。

此次重组将人居署推到了联合国发展议程减贫工作的中心位置。人居署配备了更合理高效的组织结构和人员,制定了相关性更强、重点更突出的整套方案和优先级,并通过新的组织结构和授权,为联合国系统减少贫困、促进可持续发展的整体目标做出贡献。人居署的合作伙伴既有各国政府和地方当局,也有国际非政府组织(NGO)和社会团体。这个阶段也是中国和联合国人居机构密切联系、多方交流的过程。

根据《人居议程》及联合国人类住区委员会第15/6和17/1号决议,人居署于2003年建立了一套城市指标系统,用于评估各城市的表现与发展趋势,评估各国实施《人居议程》的进展情况。虽然我国政府有自己的指标体系,但是和这套指标体系相比,我国的指标在很多方面还有较大的差距,有待于继续努力。

1985年,第四十届联大通过决议,确定将每年10月的第一个星期一定为“世界人居日”,每年确定一个主题。

联合国人居署2018年启动了“智慧减废城市运动”,2019年正在推动“创新前沿技术对可持续废物的管理”,包括人类活动产生的所有废物(固体、液体,家庭、工业和商业废物)。联合国人居奖和最佳实践奖也将创新放在了核心的位置。

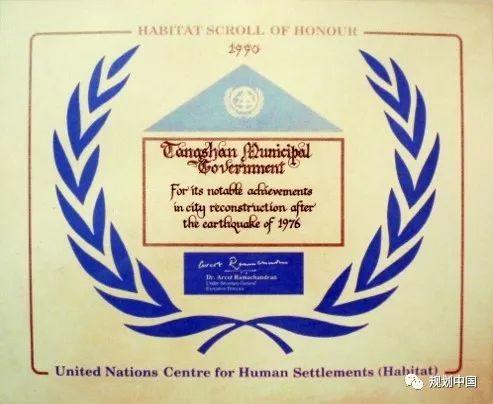

联合国人居中心于1989年设立联合国人居奖,其目的是表彰在住房供应、使无家可归者的困境得到重视、在战后重建中发挥领导作用、发展和改善人类住区以及城市居民的生活质量等领域做出的杰出贡献。在每年10月第一个星期一举行的世界人居日全球庆典上,联合国人居署官员将镌刻着获奖者名称及其业绩的奖牌颁发给每位获奖者。

下图为唐山市人民政府因灾后重建的巨大成就第一次获得“人居荣誉奖”。

“世界人居奖” 由英国建筑与社会住房基金会(BSHF)于1985年创立,作为对1987年“国际住房年”的献礼,在国际上影响广泛。“世界人居奖”每年评出两个获奖项目,在每年联合国举办的“世界人居日”全球庆典上颁奖。每个获奖项目获得奖金10000英镑及一个专门设计和制造的奖杯。

中国北京菊儿胡同改造项目于1993年、黑龙江汤原草砖房于2005年曾先后获奖。

迪拜国际改善居住环境最佳范例奖

Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment

1995年由阿联酋副总统、首相、迪拜市酋长马克托姆提议设立,两年一次,分为“全球十佳、全球百佳、全球良好范例”三级,联合国将最佳范例定义为对改善居住环境做出的成功创新举措:

• 对提高人的生活质量有显而易见的影响

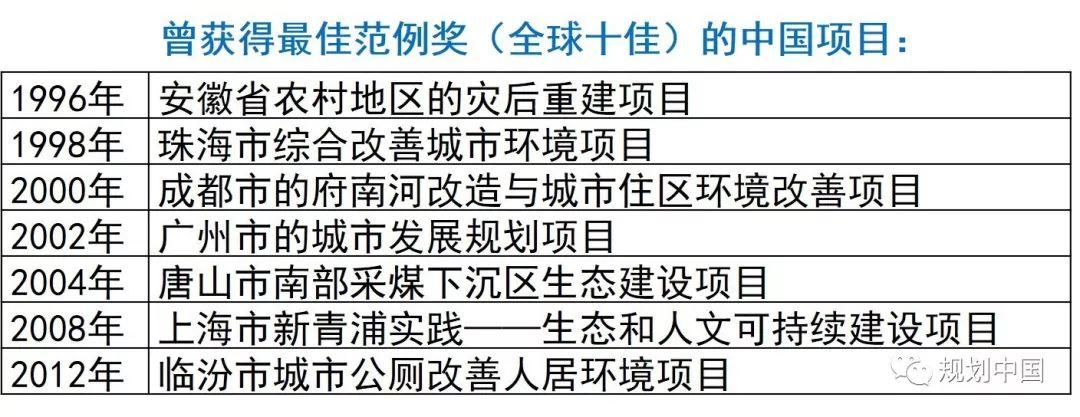

中国在这些年一共有7个项目获得了全球十佳称号,我们在改善城市人居环境中做的努力得到世界的认可。

在新的联合国人居署发展思路下,根据中国政府2010年的建议,确定每年10月31日为“世界城市日”。2019年的“世界城市日”的主题为“改变世界,创新使后代生活更加美好”。10月31日,住建部在唐山开展了三天“世界城市日·中国主场”庆祝活动,主题为“城市转型,创新发展”,把创新放在了重要的位置上。

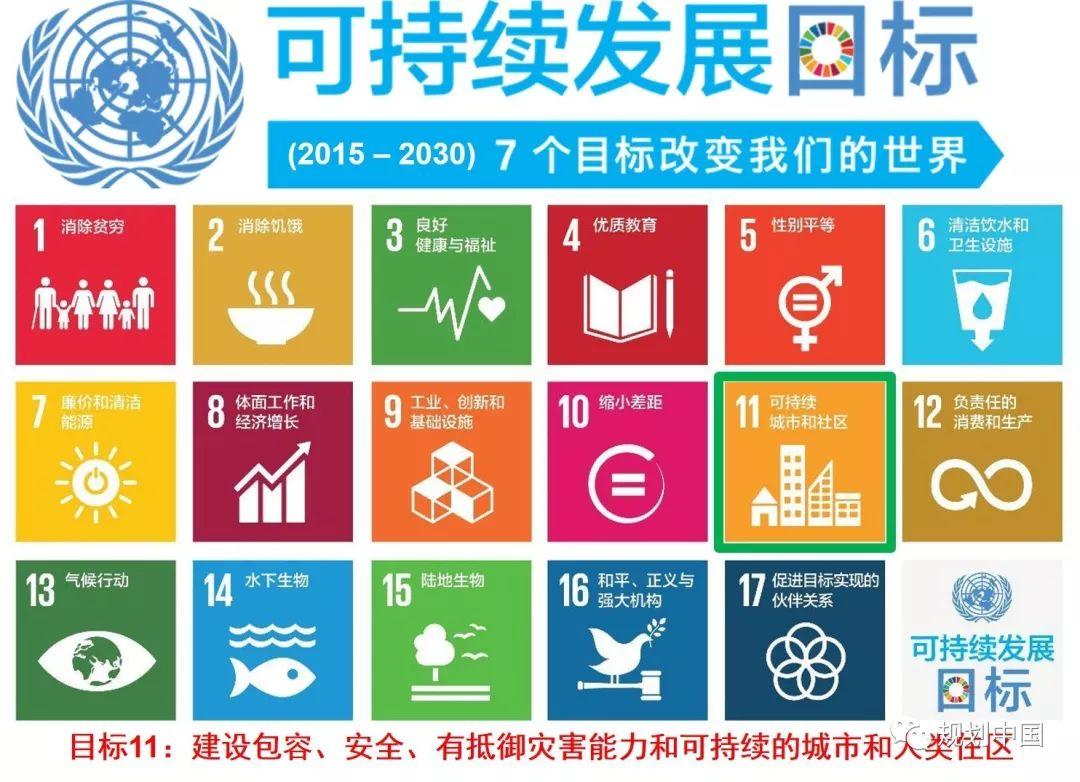

联合国于2000年提出千年发展目标(MDG),2015年又亟需提出可持续发展战略(SDG),在17个SDG目标中,直接与人居环境相关的是目标11,即建设包容、安全有抵御灾害能力的可持续城市和人类住区。

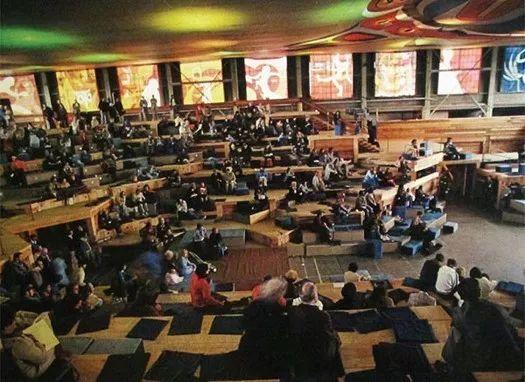

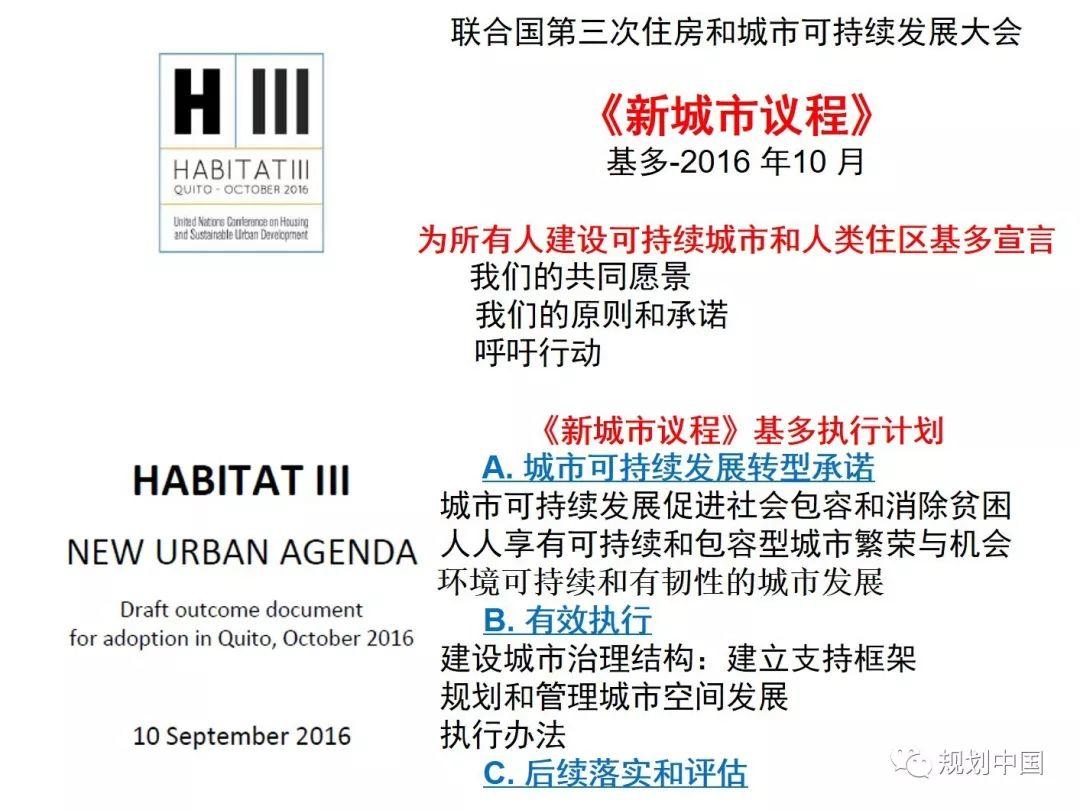

联合国“人居三”大会于2016年10月17-20日在厄瓜多尔首都基多举行,共3万多人出席会议,其中有来自世界多个国家的首脑、167个国家的政府高层代表团以及来自世界各国的参会者1万多人。“人居三”前后总共举办了近1000场活动,包括8次全体大会,6次高层次圆桌会,4次大会,分7个区的157个展览展位,42个村庄项目,460多个边会活动和培训等。

联合国秘书长潘基文在“人居三”开幕式致辞中指出, 超过一半的世界人口目前居住在城市当中;城镇区域迅速扩张,尤其是在发展中国家,但这种扩张经常是无计划性的。同时,将近四分之一的城市居民生活在贫民窟或非正规定居点,其中的贫困和脆弱人口不断增多,其生存现状处于岌岌可危的境地。为了实现《2030年议程》(SDG)关于不让任何人掉队的承诺,我们必须解决污辱和排斥生活贫穷者的问题。城市在相关行动中可以发挥巨大的作用,城市在推动增长的同时,也应成为多元、包容、创新的中心枢纽。本次“人居三”大会将正式通过具有里程碑意义的成果文件——《新城市议程》,它是可持续发展目标11的组成部分,更是一份着眼于行动的文件,将为未来城市可持续发展设定全球标准,帮助我们重新思考应当如何建设和管理城市以及如何在城市中生活。

改革开放以来,中国的经济成分日趋多样化,正规和非正规混合,在这种多样化情况下取得的城市经济繁荣是最可贵的。

生态与环境可持续性,近年来越来越得到国际的普遍重视。

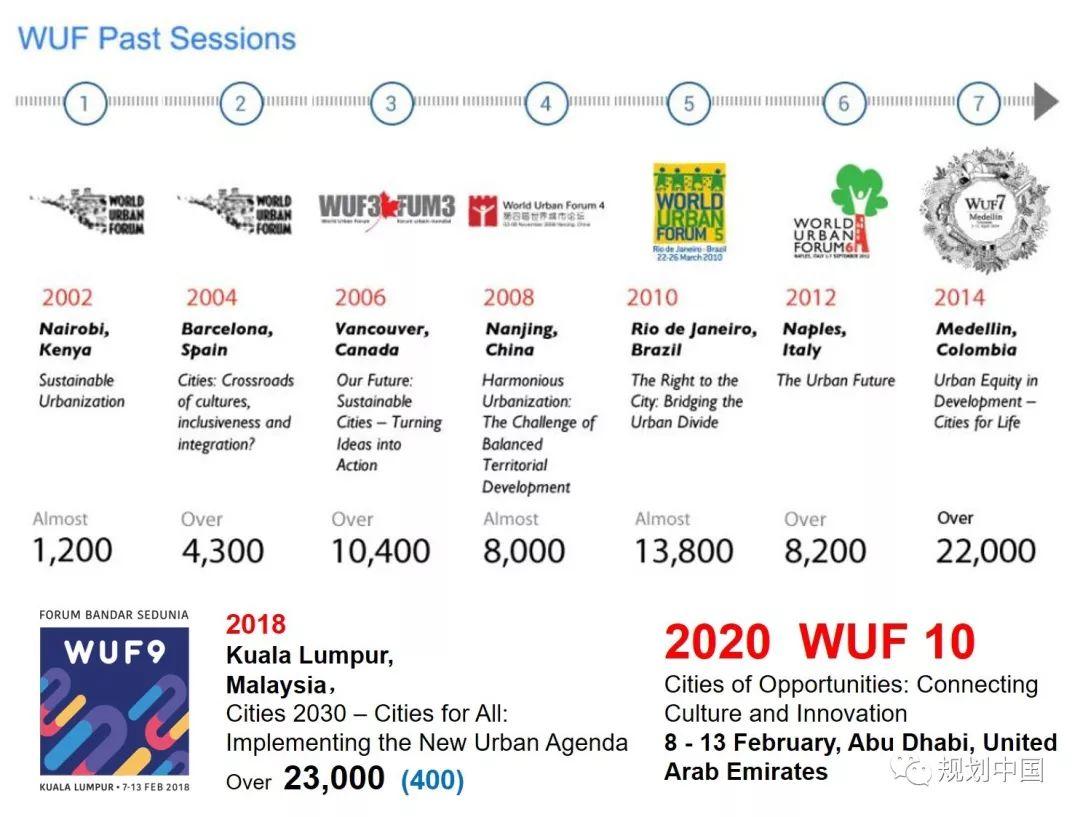

联合国从2002年人居署成立开始,每两年组织一次世界城市论坛,明年二月份,联合国将在阿联酋举行第十届世界城市论坛(WUF10),主题是“城市的机会:联系文化与创新”。

中国于1971年10月重返联合国。从1983年起,中国作为观察员参加了联合国人类住区委员会的历届委员会年会,1988年被接纳为委员会成员国,1990年中国常驻联合国人居中心代表处正式成立。

根据1991年8月6日建设部与联合国人居署(原联合国人居中心)签署的谅解备忘录中的有关条款,于1992年10月29日在北京成立了联合国人居署北京信息办公室,为加强联合国人居署与中国的信息和经验交流以及双方的合作做了大量的工作。

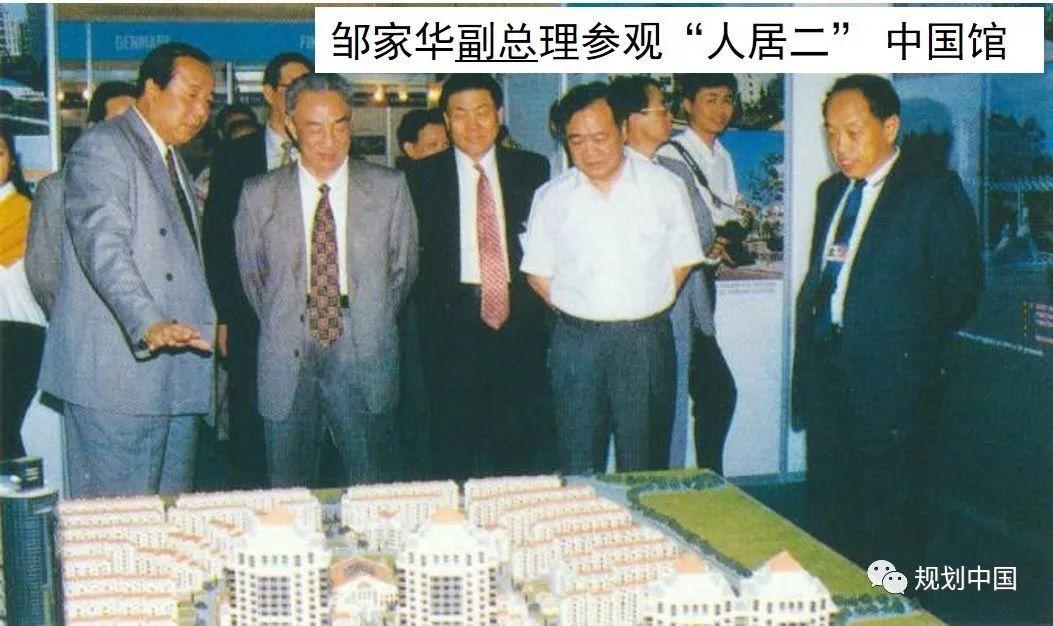

联合国第二届人类住区大会(人居二)于1996年6月3日-14日在土耳其伊斯坦布尔召开。经国务院批准,成立了“联合国第二次人类居住大会”中国筹备委员会。邹家华副总理出席了“人居二”第二阶段高级别会议,在会上表明了中国政府关于人居问题的立场:“人人享有适当的住房”是一项最基本的人权,也是人的生存和发展权的重要内容。

会议期间,还举办了“人居二”人居成就范例展览会。中国参展场地面积500m2,是所有国家中最大的。中国馆由住宅建设、城市建设和村镇建设三部分组成,展览内容丰富,包括展览照片450张,模型5个,还有电视录相、图表和30幅儿童画。

以建设部侯捷部长为团长的政府代表团出席大会。连同中国常驻联合国使团、驻土耳其使馆及驻联合国人居中心中国代表处的人员共46人。邹家华副总理出席了政府高级别特别会议。

中国政府于1996年和2001年两次发表《中华人民共和国人类住区发展报告》,向世界阐明中国在城镇化进程中坚持可持续发展,为提高人类住区水平所做的主要工作、取得的成就、采取的政策以及对今后的展望和对策。

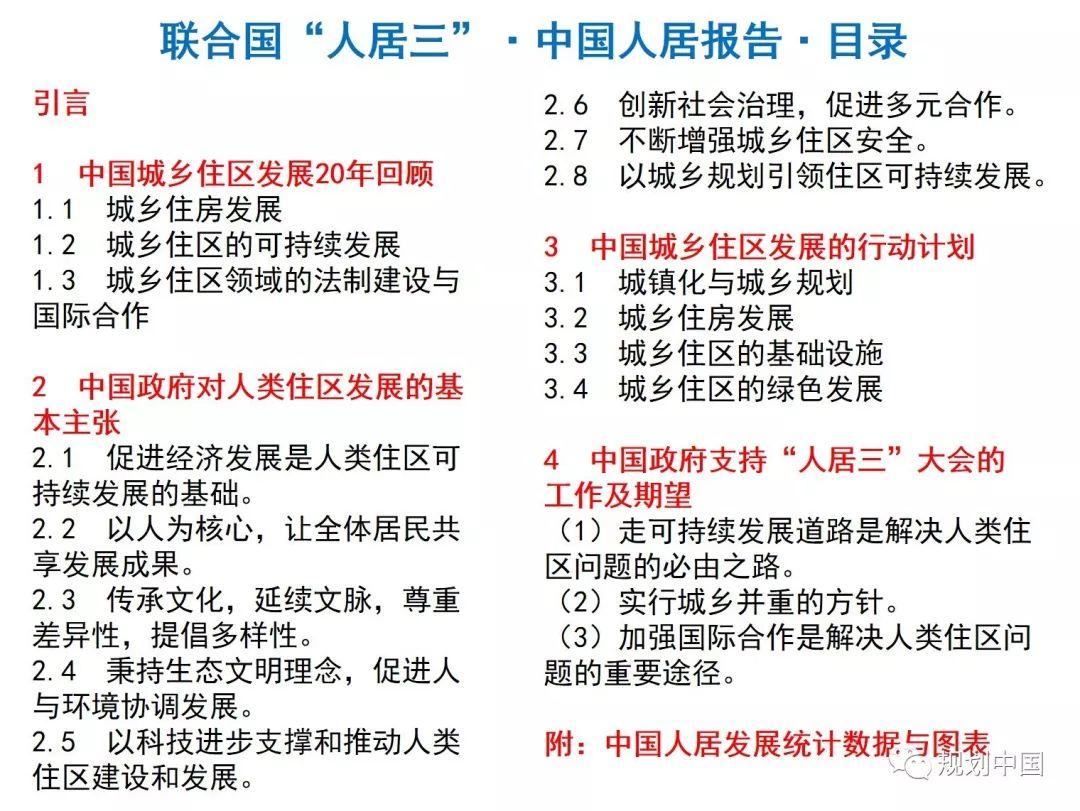

为了促进和支持联合国“人居三”大会的召开,中国政府组织有关部门撰写了《联合国第三次住房和城市可持续发展大会——中国人居报告》。报告总结了过去20年中国在人居方面的工作及成效,分析了面临的挑战和问题,提出了未来一个阶段的目标、对策和行动。

中国住建部陈政高部长作为中国政府特别代表在“人居三”全会上致辞指出,过去二十年间,中国发生了翻天覆地的变化,城镇化率已由1996年的30.5%提高到去年的56.1%,年均提高约1.3个百分点;城镇化已经成为中国经济增长的重要引擎。

陈政高表示,过去二十年间,中国不仅解决了13亿人的温饱问题,还努力解决了13亿人的住房问题。中国城镇人均住房建筑面积已达33平方米以上,农村人均住房建筑面积已达37平方米以上。特别是为原先居住在棚户区的2600多万户家庭提供了宽敞明亮的新居;还为1700万户家庭提供了以公租房为主体的保障性住房。中国的城乡人居环境获得巨大改善。城镇污水处理率达到91.9%;生活垃圾无害化处理率达到94.1%;城镇居民自来水使用率达到98.1%;燃气普及率达到95.3%。通过贯彻公交优先发展战略,实施绿色建筑行动,推进海绵城市建设,增强抵御灾害能力,强化文化遗产保护,使得中国的城市和乡村朝着更加可持续、更加有韧性的方向发展。

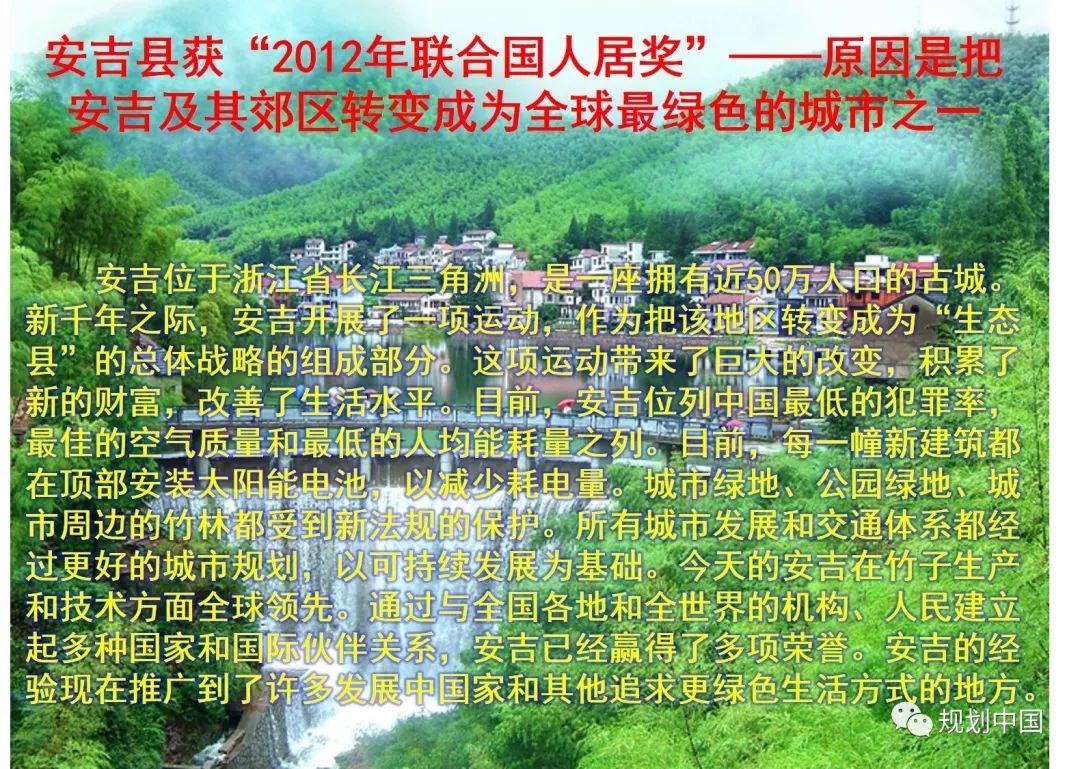

自2000年开始,中国政府设立了中国人居环境奖,下图是2001-2017年中国获得中国人居环境奖的城市,其中标红的城市也得到联合国人居奖。

1994年,成都市府南河综合整治工程全面启动,包括河道整治、污水截流、棚户区改造、道路与管网、滨河绿化、古城文化建设等。工程兼顾经济、社会、环境效益,展示了城市的可持续发展模式。1998年获联合国“人居环境奖”。2000年获“地方政府首创奖”和“改善居住环境最佳范例奖”。

2. 南宁市政府

南宁市政府于2002年5月建立了中国第一套将公安巡警、火警、医疗急救、交警事故处理、防洪、防震、防空以及水、电、气等公共事业纳入统一的城市应急联动系统,实行首创的“统一接警,统一处警”模式,2007年获“联合国人居奖”。

3. 临汾公共厕所

临汾市2008年启动城市公厕建设,确立“政府主导、社会参与、统一管理、免费开放”的发展模式,城区和各县市投资达1.52亿元,先后新建城市公厕380余座。2012年,临汾市城市公厕改善人居环境项目被授予迪拜国际改善人居最佳范例奖(全球十佳)。

吴良镛先生对于创建人居环境科学做了非常多的努力。据吴良镛回忆,他对道氏的了解最早可追溯到文革后期。当时他有机会去北京图书馆翻阅学术期刊,看到有关道氏的报道并为之吸引。1980—1981年,吴良镛应邀到德国卡塞尔大学(University of Kassel)讲学,在图书馆发现了道氏的《人类聚居学导论》(Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements,1968),感到书中有些理论新颖,逻辑性强,读之颇为欣喜。

1993年,在中国科学院技术科学部学部大会上,吴良镛与周干峙、林志群一起,第一次提出建立 “人居环境科学”设想,将其作为一种以人与自然协调为中心、以居住环境为研究对象的新的学科群。之后他们出版了一本书《我国建设事业的今天和明天》。

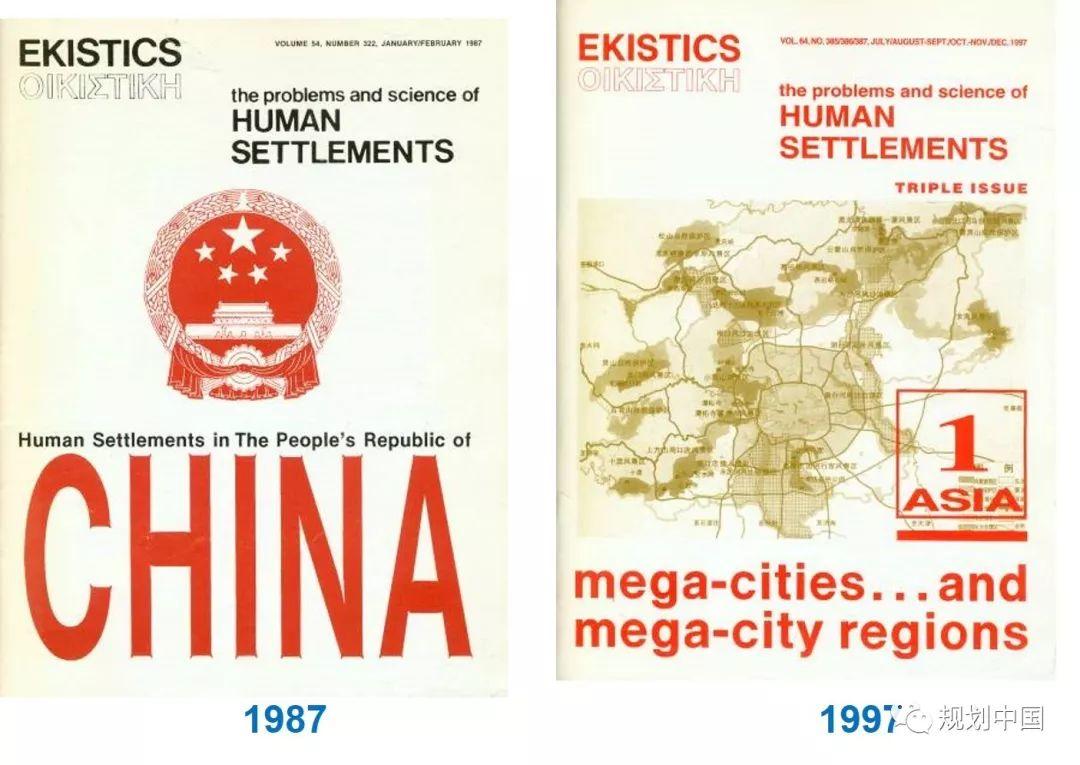

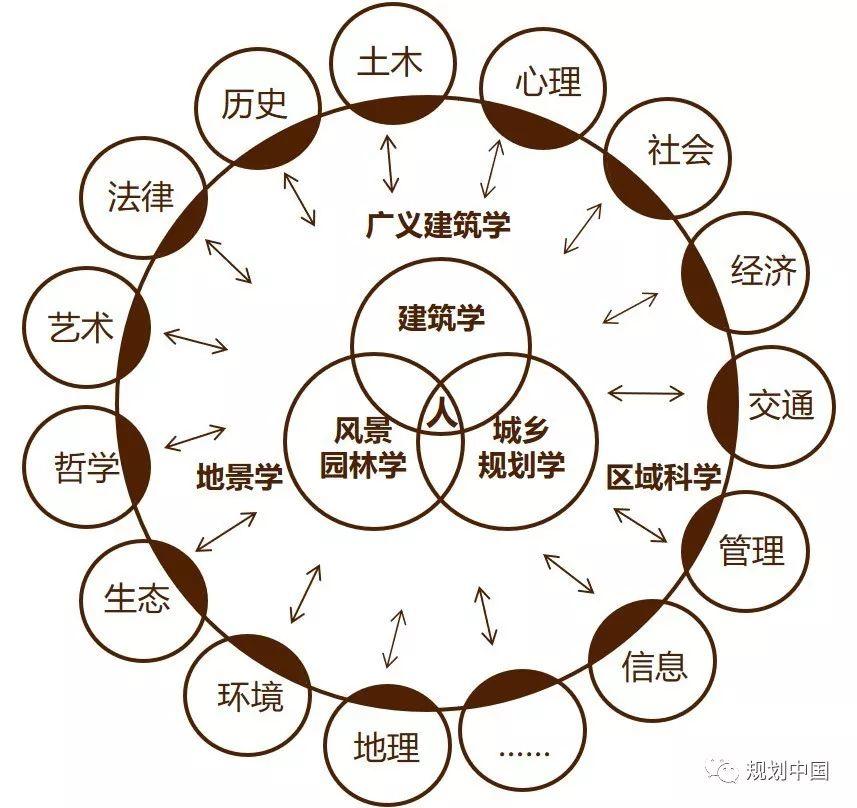

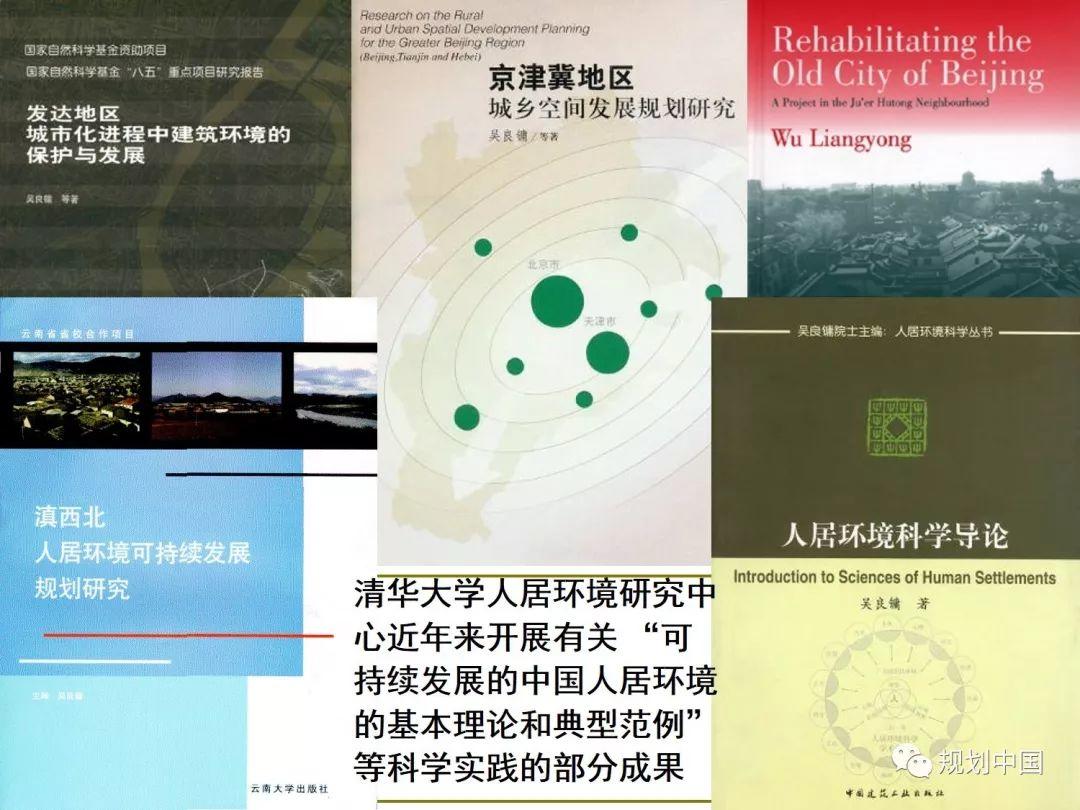

吴先生积极参加了世界人居学会的活动,并且担任过一届主席。世界人居学会的期刊发表两次专刊,分别在1987年和1997年,相隔十年来介绍中国的人居环境建设。2001年时吴先生写了《人居环境科学导论》,其中以人为核心要形成五大统筹、执行五大原则、联系五大系统、分成五个层次的系统理论是中国城乡发展的基本理论。同时,吴先生也提出了以建筑学、城乡规划学、风景园林学三个学科作为人居环境科学的主导学科,形成一个整体的体系。在这个过程中,清华大学人居环境研究中心在吴先生的领导下也出版了一些著作,取得了相应的成果。

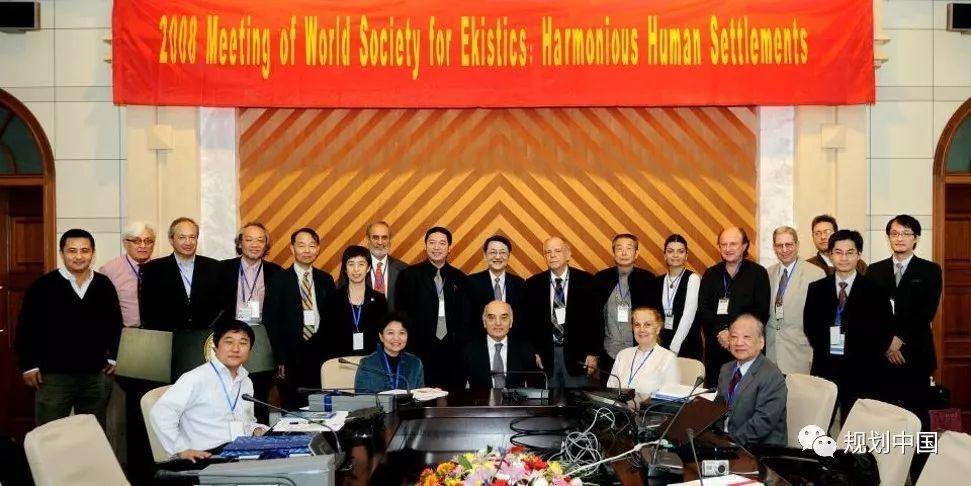

世界人类聚居学会(WSE)与中国(吴良镛1993-95年任主席)

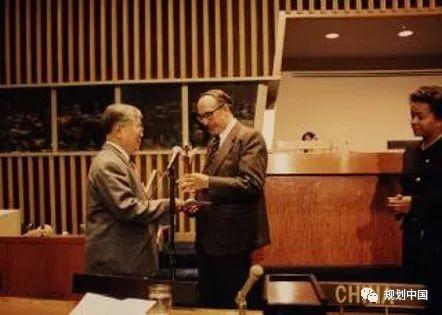

从1987年至1992年,吴良镛主持北京菊儿胡同四合院住宅工程,探索了旧城有机更新之路,荣获多项国内大奖并得到国际学术界的高度重视,1993年在联合国总部接受“世界人居奖”。

“世界人居奖”评语

菊儿胡同四合院住宅工程开创了在北京旧城中进行城市更新的新途径,保留并改进了传统四合院住宅格局,避免了大片拆除旧城住宅,并且探索了在历史城市中居民参与规划建设的新方法。

发达地区城市化进程中建筑环境的保护与发展研究(1993-1997)

研究为“八五”国家自然科学基金重点项目,首次提出城市化快速发展时期加强城市密集地区区域协调发展建议,得到国务院的重视并在一系列的区域决策中得到体现。

滇西北人居环境可持续发展规划研究(1998-2000)

云南省与清华大学省校合作项目。在严峻的生态条件下,探索人与自然和谐的人居环境可持续发展道路。研究建议要重点保护当地自然生态环境、生物多样性和民族传统文化,审慎合理开发地方资源,帮助当地人民摆脱贫困,进行国家公园体系建设。

京津冀地区城乡空间发展规划研究 (1998 – 2014年)

京津冀研究是“九五”国家自然科学基金重点项目、建设部重点科研项目。研究采取多学科、跨部门、大协作的研究方法,组织京津冀两省一市有关部门和不同专业的合作,10多个单位、200多名专家直接参与,建立科学共同体,提出了以区域协调为核心的规划范式,是新时期国内第一次大规模的区域规划的成功探索,是人居环境科学理论在城市与区域层面的具体运用,对全国城市和区域规划工作有着重要的指导意义。其研究成果2014年在国家博物馆展出。

2008年11月5-6日,借联合国第四届世界城市论坛(WUF4)在中国南京市召开之机,WSE在东南大学建筑学院成功举办了2008年会并且发展了新会员。(吴良镛先生因病缺席,提交了书面发言)。

2015年7月16日,由吴良镛院士担任主编的《中国大百科全书》(第三版)·人居环境科学卷(含建筑学、城乡规划学、风景园林学)学科编委会第一次会议在清华大学建筑学院召开。

2015年12月13日,吴良镛院士发起,在清华大学成立人居科学院。

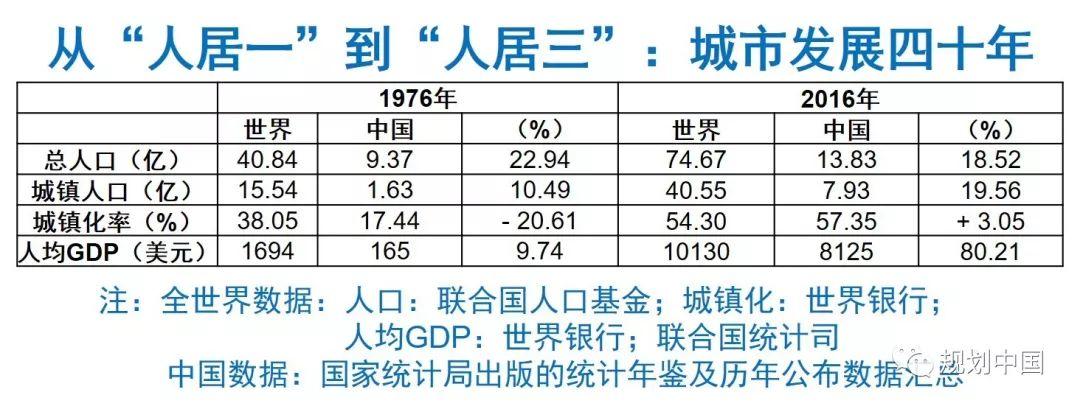

从“人居一”到“人居三”大会前后共40年,新中国也是改革开放40年。

从上表看出,对比“人居一”和“人居三”两个时间点上世界和中国的情况,中国总人口占世界总人口的比例是下降的,但是中国的城镇人口战略比例在世界上增加了一倍,城镇化率从低于世界平均值的20%到现在已经超过了世界平均值。中国的人均GDP从原来只占世界平均10%的水平,到现在已经超过了80%,而且还在继续上升,这是工业化和城镇化的结果,也是中国改革开放的成果。

• 人居环境建设的关注焦点

在人居环境建设上有很多自上而下的活动,但国际上最重视的是城乡居民积极主动的创造精神。政府应有计划逐步推动城乡的社区建设,不断增强居民对属于自己社区的人居环境的建设和维护的能力。

城市住区与住宅要能够保障居住者广泛意义上的健康,包括生理的和心理的,社会的和人文的,近期的和长期的多层次的身心健康,舒适宜人,精神愉悦。

习主席在城市化工作会议上的总结是,城市的核心是人,关键是12个字:衣食住行、生老病死、安居乐业。

吴良镛先生指出,人居环境科学是以现实问题为导向而产生的,即从中国建设的实际出发,以问题为中心,主动地从所涉及的主要的相关学科中吸取智慧,有意识地寻找城乡人居环境发展的“新范式”(new paradigm),不断地推进学术的发展。

“外引”与“内消”—— 国际经验对中国城乡土地利用相关规划的影响探析

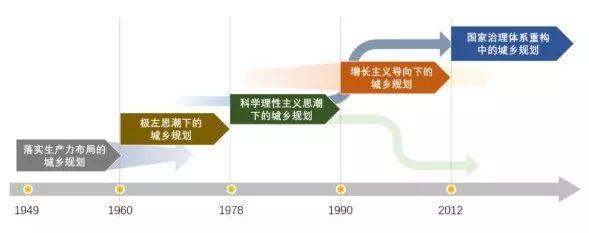

阶段、思潮与行动:国际视野下现代中国区域规划理论与实践的演进

原文始发于微信公众号(规划中国):中国人居环境科学的理论与实践

规划问道

规划问道