导 读

在存量发展时代,城市更新已经成为当下北京市城市工作的重要主题,随着城市更新实践工作的逐渐展开,新时代要求下的系统性城市制度的建立愈发重要。去年,海淀区紫竹院街道海淀实验小学苏州街校区的公共改造项目就基于多元共治平台,搭建了一种创新的组织模式,来推动公共消极空间的更新。那么这种模式究竟特别在何处呢?本期内容就带您一探究竟。

改造背景与契机

改造前:“货真价实”的消极空间

海淀实验小学苏州街校区校门口有一处空地,属于海淀区紫竹院街道。曾经,这块面积1096㎡的场地环境极其复杂,周边分布着建于80年代末90年代初的多层住宅小区、煤气公司旧楼等,墙面杂乱无序,栏杆隔离的绿化带陈列在道路两边。可以说是典型的“消极空间”了。

校门前公共空间缺乏家长等候区域、土地废弃闲置、墙面破旧、电线杆过多且架空线凌乱。

“改头换面”的机会来了!

去年,海淀区试点开展街区责任规划师项目,紫竹园街道被列入首批试点单位。年底,海淀紫竹院街道以苏州街海淀实验小学门前场地拆违改造为契机,启动了这一地块的街区责任规划师项目实践活动。

政府主导与管控的组织模式:

搭建共治平台,引入多元力量

为了鼓励社会公众积极参与城市发展和治理,紫竹院街道联合北京市建筑设计研究院、中国青年政治学院、海淀实验小学苏州街校区、社区青年汇,共同完成了这1096平方米公共空间设计,还为孩子们提供了一次参与街区规划设计的尝试。

场地改造从2018年12月底确定公众参与的设计方式,于2019年7月中旬开始施工,期间大量时间花在了各个利益相关方和各部门的沟通和协调中。

组织模式

✔ 街道:搭建责任规划师工作平台,提出规划线路图、设置目标任务、负责整体协调、宣传策划、组织项目实施等工作。统筹北京市建筑设计研究院、中国青年政治学院、中青社区青年汇、海淀实验小学苏州街校区等团队力量分工合作。

✔ 青年汇:社区青年汇是团市委建在青年生活聚集的基层社区,以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织。青年汇通过与街道、学校及设计师等多方合作,招募生活在改造区域周围社区的16名青少年组成“小小规划师”小组,并组织课程,引导小学生对改造区域进行参与式设计;同时通过对周边居民开展问卷调查、座谈等工作,了解居民实际需求,为设计方案提供依据。

✔ 学校:配合街道、社工以及设计院开展各类活动,通过提交设计作业、开设设计小课堂、开展讨论会和作品品鉴会、组织实地参观探访等方式,帮助16位同学不断提升对改造区域的设计方案。

✔ 北京市建筑设计研究院:北建院作为责任规划师团队,全程参与项目各环节,依照各方需求,打破传统设计模式,协助街道完成各项专业设计方案,并在方案中充分融入小规划师们的奇思妙想,将遮雨亭、家长等候区、多功能座椅、全季景观立体草原等设想纷纷落地,同时借鉴印象派手法,用马赛克和灯光为周边使用者打造出温馨梦幻夜间模式。

小小规划师贡献无限创意

此次的街区更新项目秉持“公众参与,共同设计”的参与式设计理念,海淀实验小学的学生们贡献了不小的力量。专家们通过专业指导激发学生的设计思维,街道团委的青年汇通过给学生们布置作业了解学生的改造需求与设计思路,最后将设计方案交由设计院进行总结归纳并形成最终的公众设计成果。

设计流程

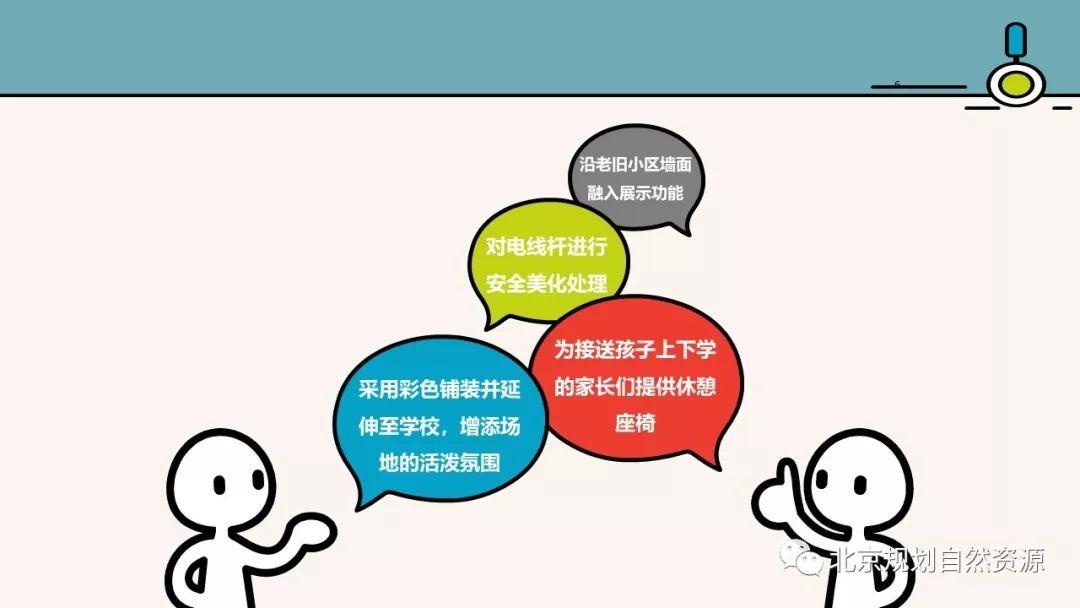

可别小瞧了这些孩子们,在北建院街区责任规划师们的带领下,“小小规划师们”通过现场踏勘、作品加工、细节设计等环节,呈现出了“避雨读书区”“公共种植区”“爱心捐献区”“踩着3D动画进校园”“无人售卖文具机”等极具创新思想的规划设计方案。

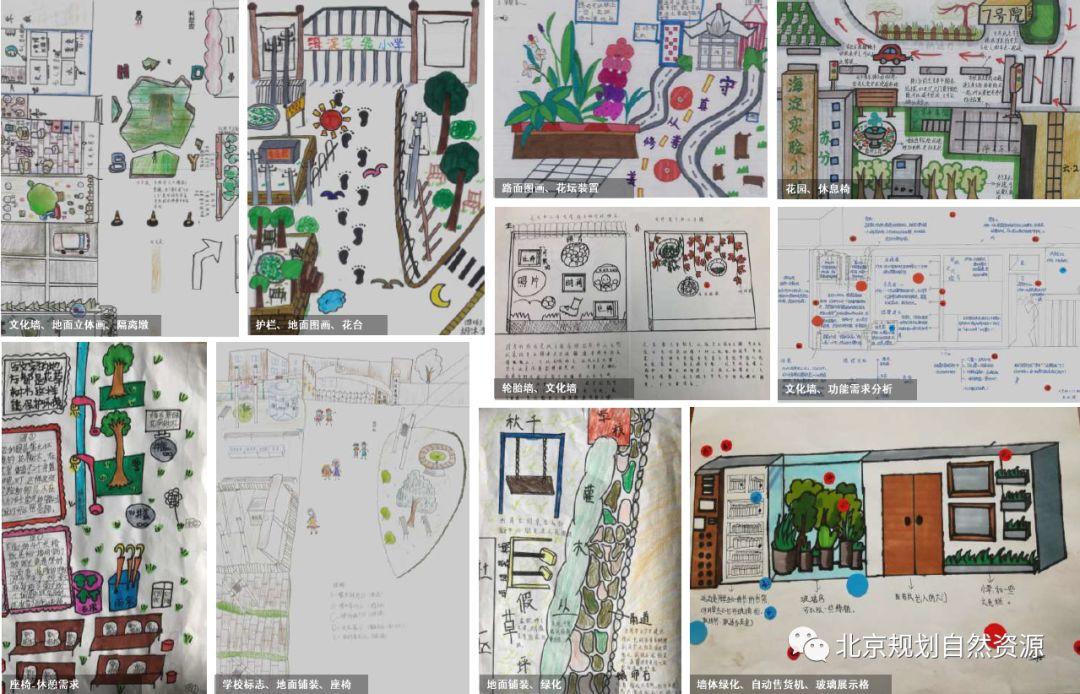

实验小学学生设计作品

场地实施方案融合了孩子们的创意方案

孩子们作为空间使用者和周边居民,对空间的细节性关注超乎设计师及城市管理者的想象,给予空间非常多创造性的建议。

改造成果

这一公共空间改造的复杂性就在于涉及相关利益体多元,设计单位通过调查、访谈,总结和梳理空间使用者对场地的诉求,最终基本明确了场地使用者对于场地功能的愿景——“休憩、展示、广场、绿植”。

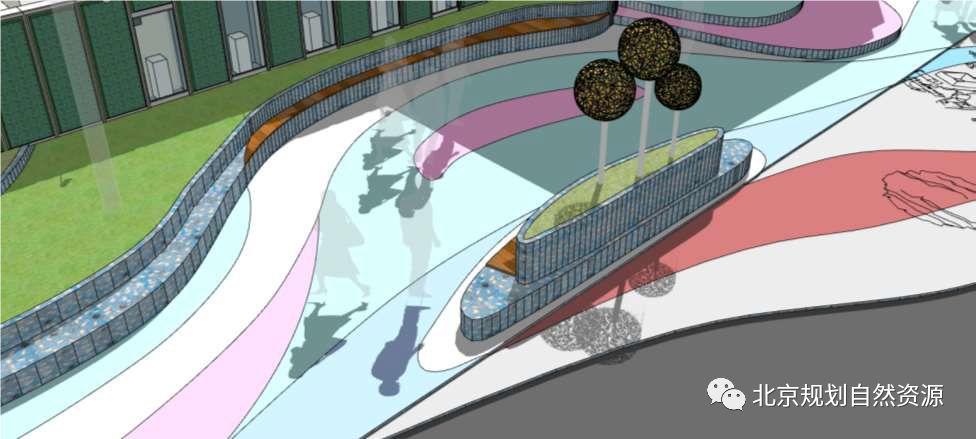

在这1096平方米公共空间中,融合了孩子们的畅想,他们与街道、设计方、社区青年汇、居民等共同完成了设计方案,整体上空间层次丰富有趣,表达了多方的意愿。

最终的设计方案采用流线型的设计,是功能需要的选择。弧线形的设计避免了直角的出现,能够有效地保护小学生群体安全。同时利用弧形解决了方格划分造成的边角空间利用不便等诸多问题。

总设计图

鞠莹(10岁)、米昭阳(12岁)的作品在清华大学美术学院雕塑系、SIMO ART文创营等专业团队深化下,以憨态可掬的蜗牛、小孩伸展手臂坐在“问号”上的形象展示在公众面前。

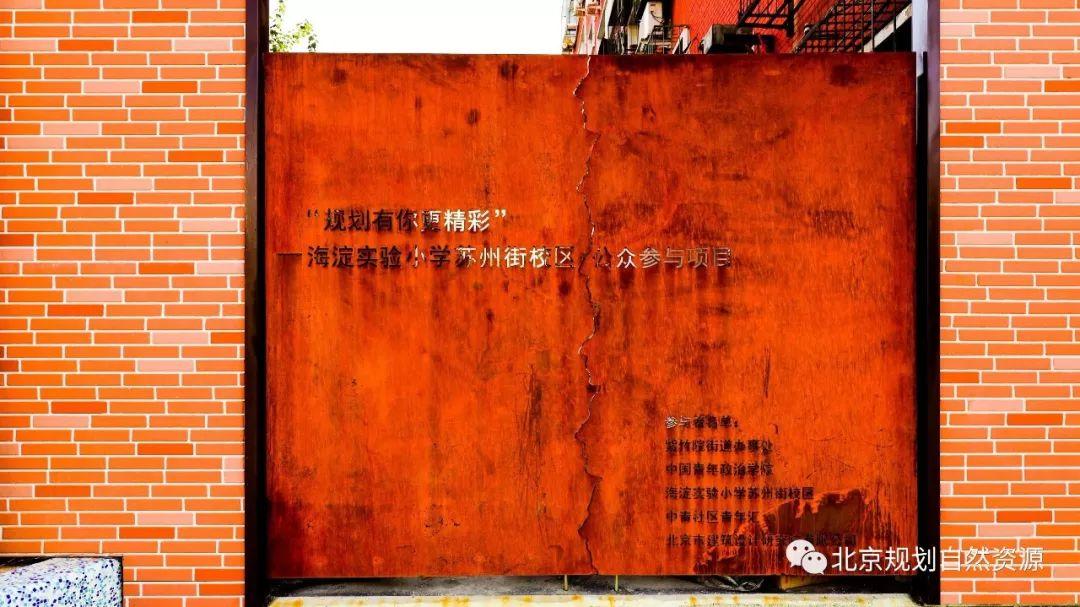

项目展示门户

地面设计吸纳了许多小学生们的创意,例如休息亭、彩色地面铺装、地面画等。充分体现了孩子们的活力和创造力,同时也塑造了一种独特的空间文化。

地面设计方案

休息亭

地面涂鸦体现孩子们的创造力,创造了独特的空间文化

彩色地面铺装提升区域活力

空间改造过程中利用周边社区墙面,改造成学生作品展示空间,成为学校文化对外展示的窗口,建立了场地文化氛围,同时因为学生多居住在周边,因此也赢得周边社区居民的认同及支持。

墙体最终设计方案

墙体经过改造后成为学生作品展示空间

结语

如何在城市建成区充分结合周边居民和使用者的实际需求,利用现有的空间资源通过更新改造方式优化提升公共空间品质,一直是城市更新的重要内容。这类公共空间改造因为涉及众多利益相关方和管理方,改造实施需要大量的沟通,统筹工作。海淀实验小学苏州街校区门前广场的空间改造通过与社会组织的协作搭建了街道为主体,责任规划师把关,社会团体参与的“1+1+N”的工作平台,统筹各方改造需求,有序的引导了公共空间改造的实施,获得了周边居民和学校的认可,相信这一模式可以为其他公共空间更新实施提供借鉴。

感谢紫竹院街道提供相关材料

本内容由详细规划处(城市更新处)、海淀分局提供

你可能还喜欢

城市更新系列一丨首钢唱响“冰与火之歌”:从百年钢厂到冰雪冬奥

城市更新系列二 | 街区更新,有“你”大不同

城市更新系列三 | 你们要的首钢北区规划解读来了

城市更新系列十四 | “负极”变“正极”——看伦敦的消极空间如何发挥大作用

微信

微博

今日头条

关注北京规划自然资源,解锁更多权威资料

点击“阅读原文”,查看【愿闻其详】往期内容

原文始发于微信公众号(北京规划自然资源):城市更新系列十五 | 有了这样的参与式设计,人人都是规划师

规划问道

规划问道