过去的40多天,深处疫情中心的武汉成为了一座“世界知名”的城市,关于武汉的种种报道,铺天盖地。作为深度参与武汉建设发展的规划师,我们研究小分队在密切关注武汉动态的同时,也结合相关的知识积累和信息收集,围绕几个大家关心的问题,展开了一点分析:

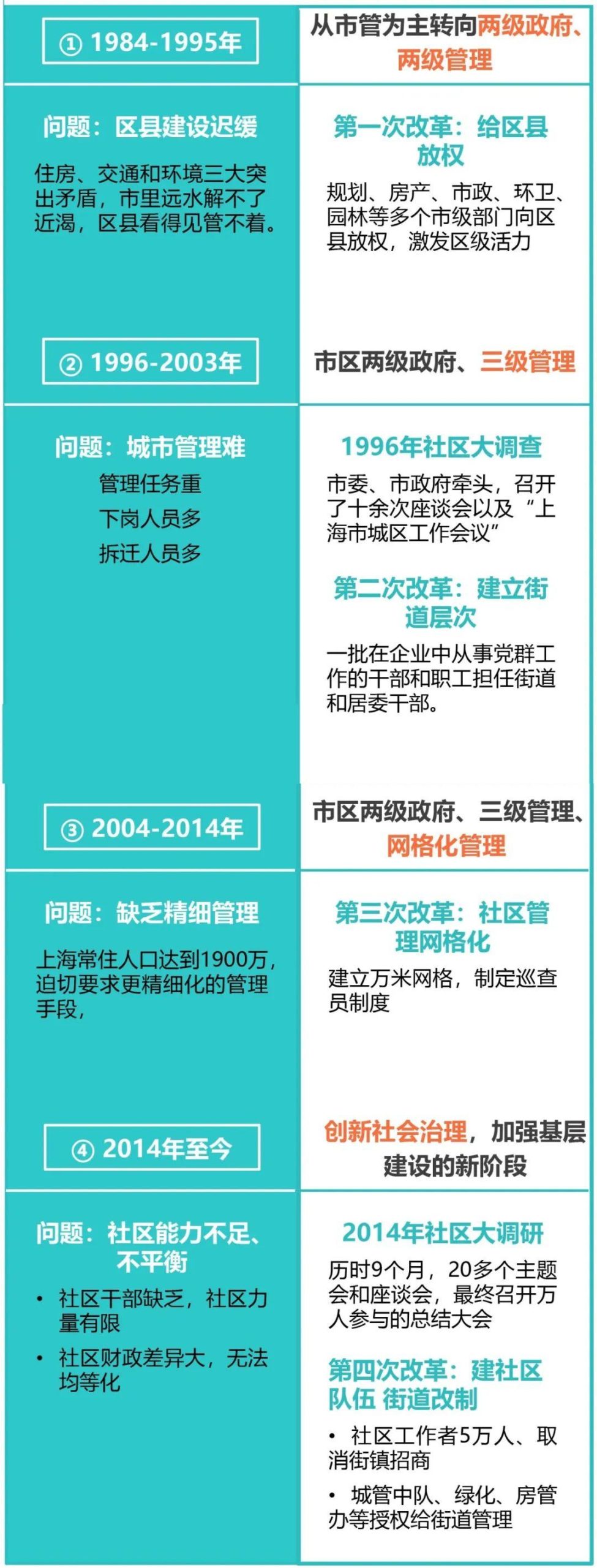

来用数据说话:截至2019年底,武汉全市

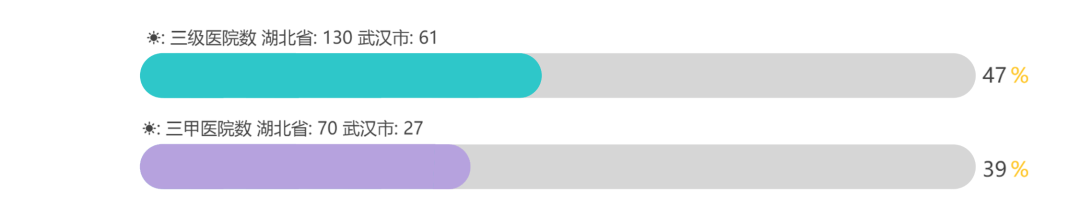

各类医疗机构6340家,其中三级医院61家、三甲医院27家,分别占湖北省的47%和39%,三甲医院数全国第六。

图1 武汉三级医院与三甲医院数(数据来源:2018年武汉市卫生健康事业发展简报、2019年中国卫生健康统计年鉴)

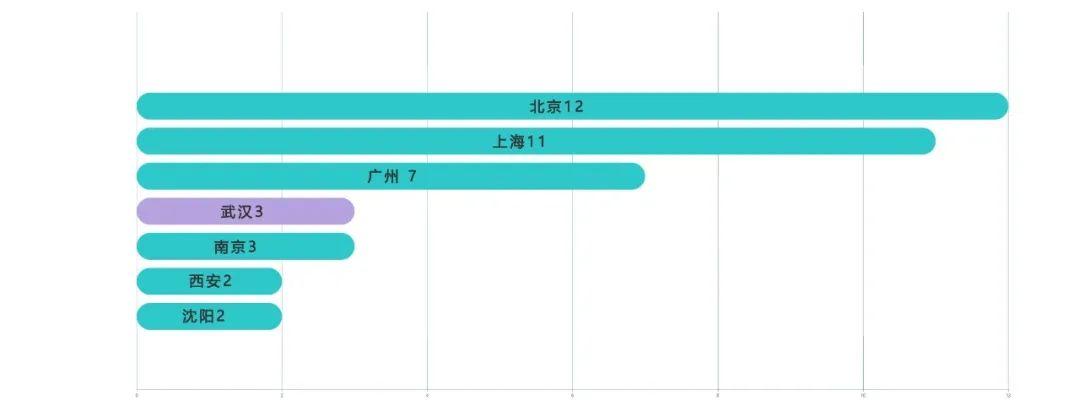

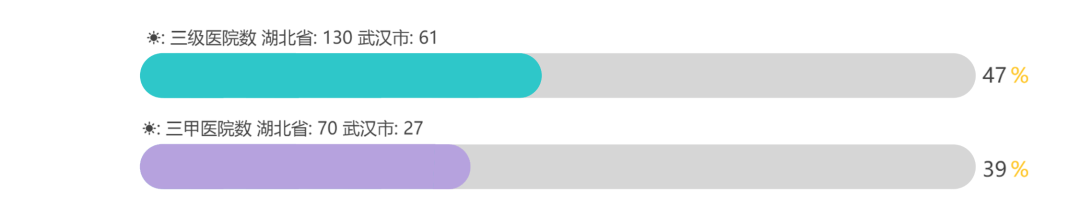

顶级医院(全国综合实力排名前50位)3家,全国第四,仅次于北上广;

图2 全国主要城市顶级医院数 (数据来源:2018年中国医院排行榜(复旦版))

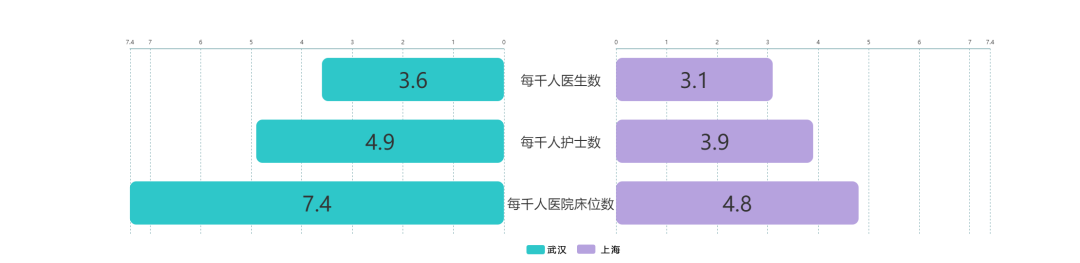

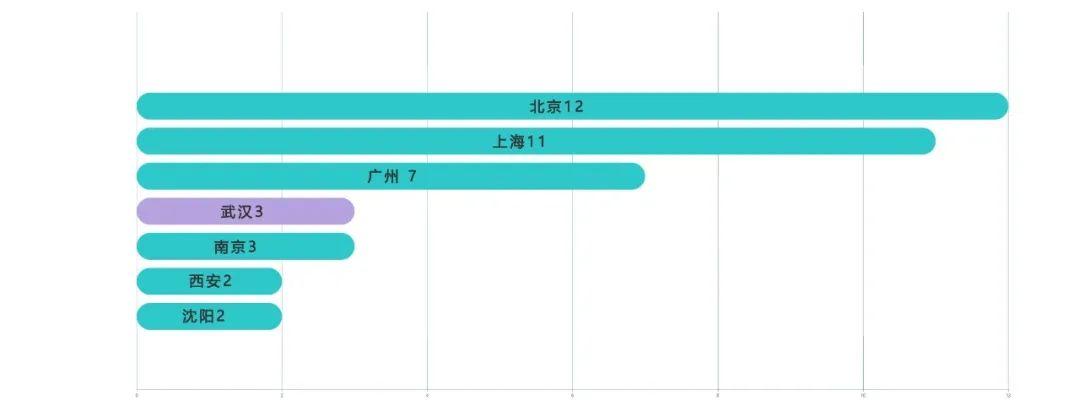

图3 武汉、上海的千人医生、护士与床位数对比(数据来源:2018年武汉市卫生健康事业发展简报、2018年上海市卫生健康统计数据)

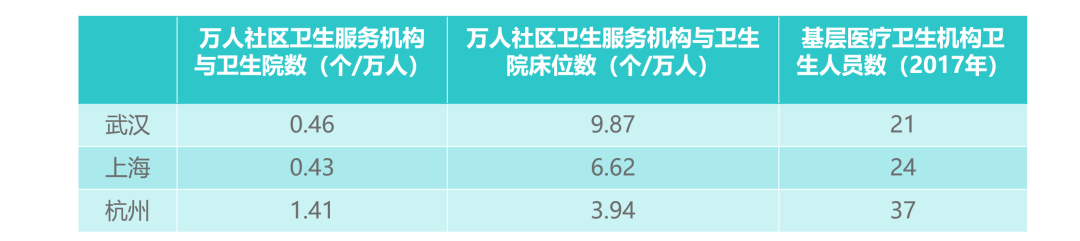

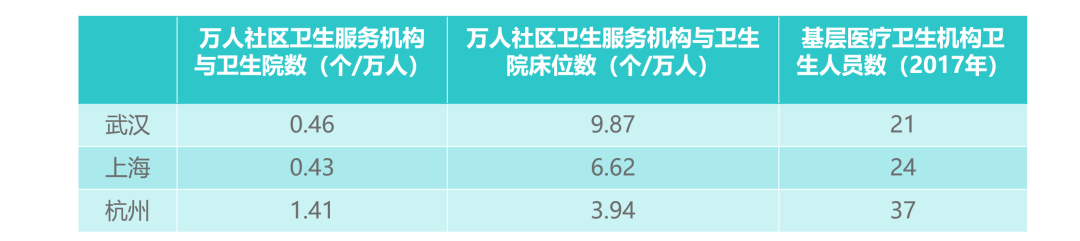

基层医疗卫生机构为5853家、床位数11024个,总量与上海相当,万人水平分别为5.28个和9.9个,高于上海、杭州。

图4 武汉、上海与杭州的基层医疗卫生配置对比(数据来源:2018年武汉市卫生健康事业发展简报、2018年上海市卫生健康统计数据,2019年杭州城市统计年鉴)

但其中,更为规范化的社区卫生服务机构与卫生院,以及基层医疗卫生机构从业人员的数量相对不足,万人水平不及上海、杭州。可见,基层设施的绝对数量并不欠缺,但质量和服务水平上还需改进。

表1 2018年武汉、上海、杭州基层医疗卫生机构主要数据对比(数据来源:2018 年武汉市卫生健康事业发展简报、2019杭州统计年鉴、2019中国卫生统计年鉴)

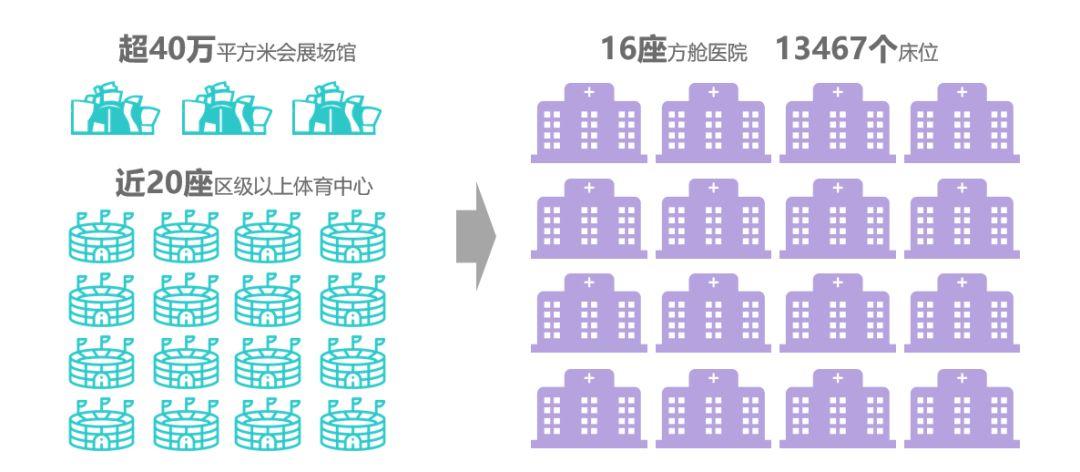

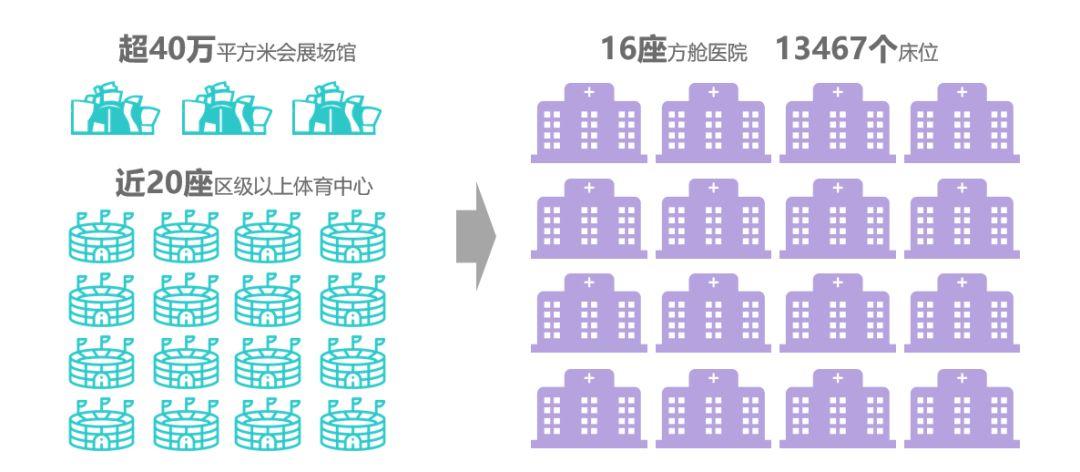

此外,武汉拥有充足的应急救灾大型公共设施,疫情期间被改造成16座方舱医院(截至3月4日),极大缓解了轻症病患的救治压力。

图5 武汉应急方舱医院改建(数据来源:央视新闻综合长江日报)

所以,硬件不是硬伤,甚至说,幸亏武汉设施建设到位,才能够勉力应对这场疫情。那么,一床难求的背后,是重症病患暴涨超出承载范围,是方舱决策的迟滞,还是基层管理不善呢?

其实,疫情期间,除了对于早期防控不利的愤怒,更多指责直指武汉社区,大V专家们也频繁提到社区建设问题。

武汉的社区到底怎么了,是什么导致前期摸排不清、转诊不力呢?

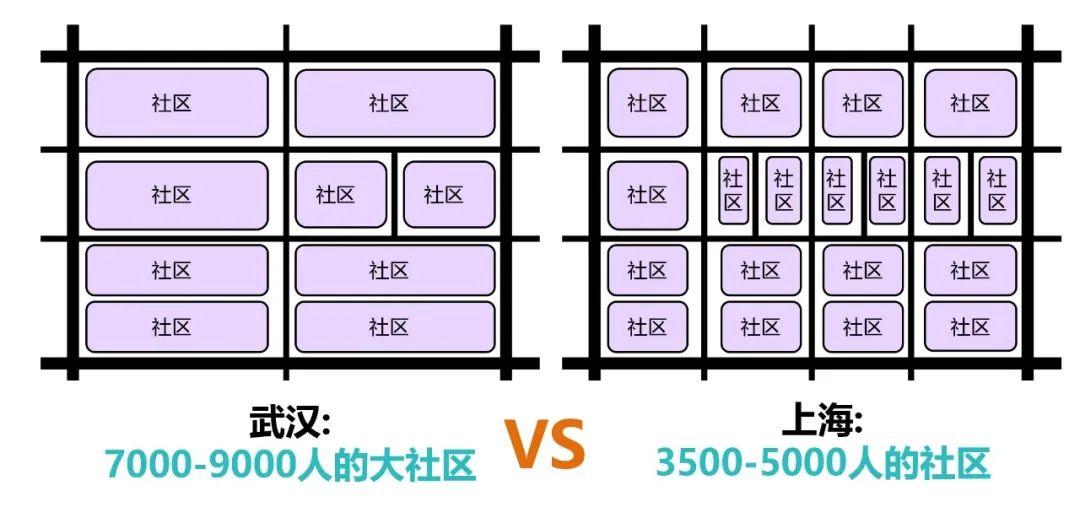

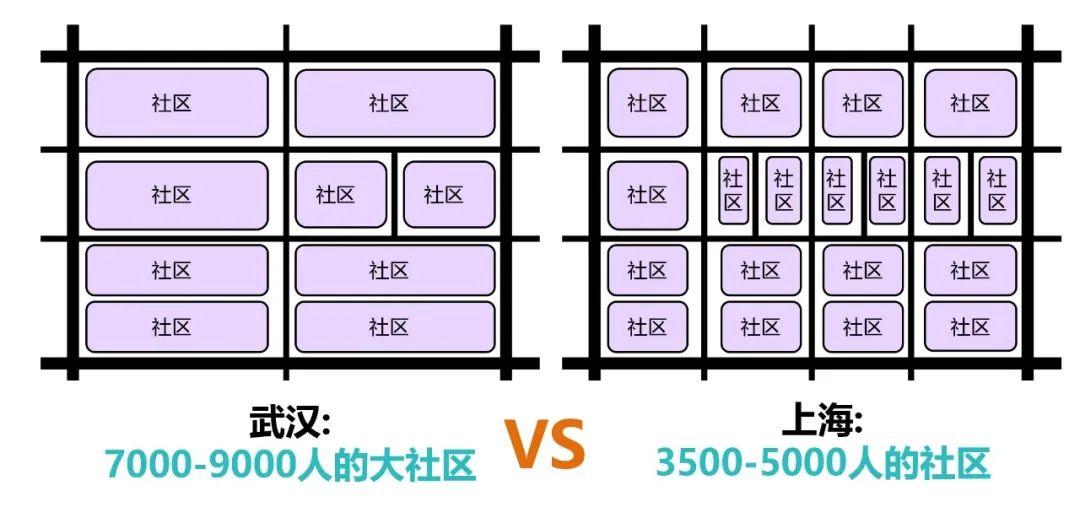

社区规模有点大。武汉中心城区社区平均规模在7000-9000人左右,上海中心城区平均规模是3500-5000人,武汉的社区更复杂。

配套标准有点低。按相关文件要求,武汉700人左右对应一个专职社工,实际运作过程中也有万人社区只有10个工作人员的状况,而上海平均每480人左右对应一个正式编制的社工。

客观地说,武汉的社区工作难度更大。

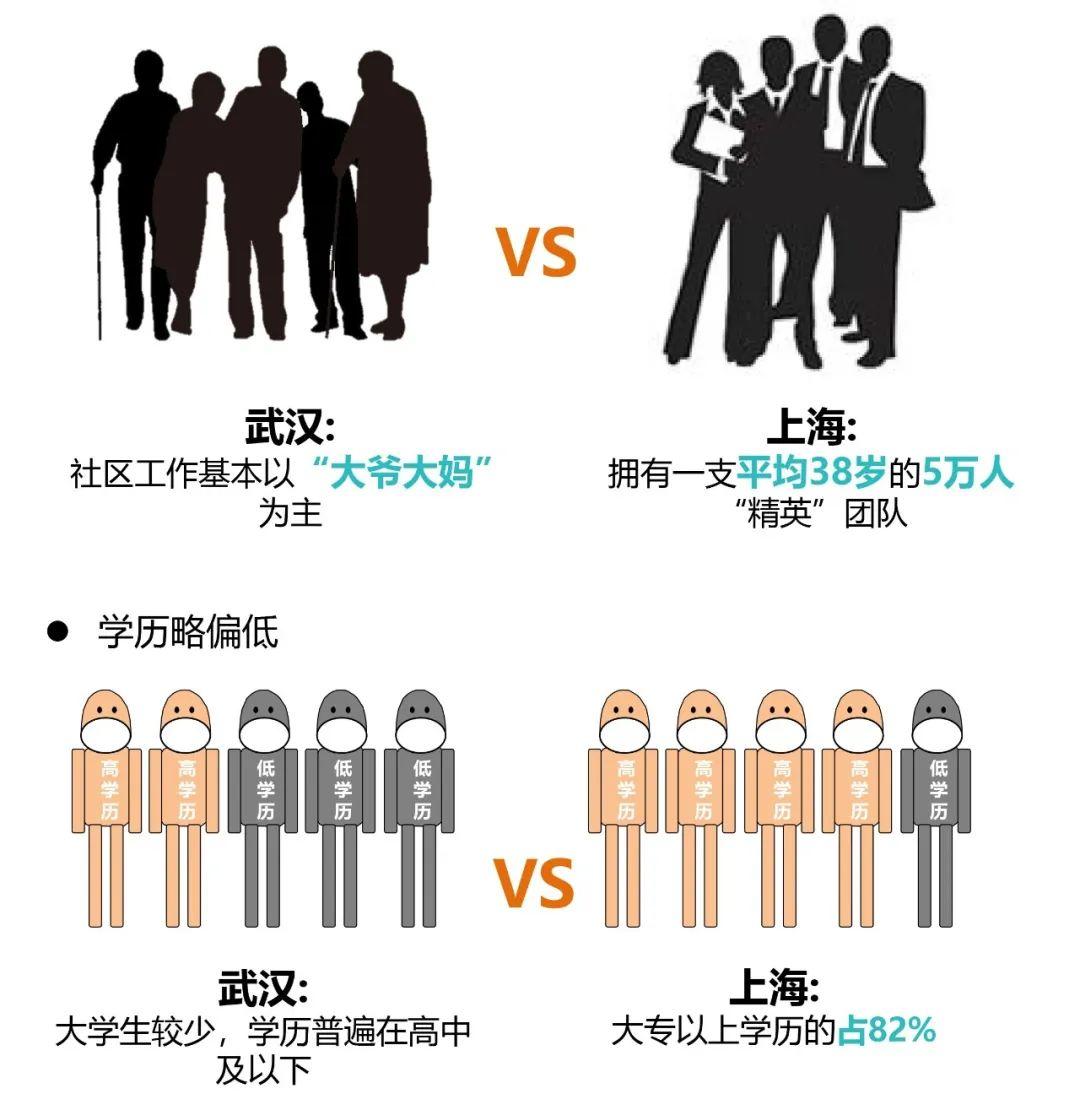

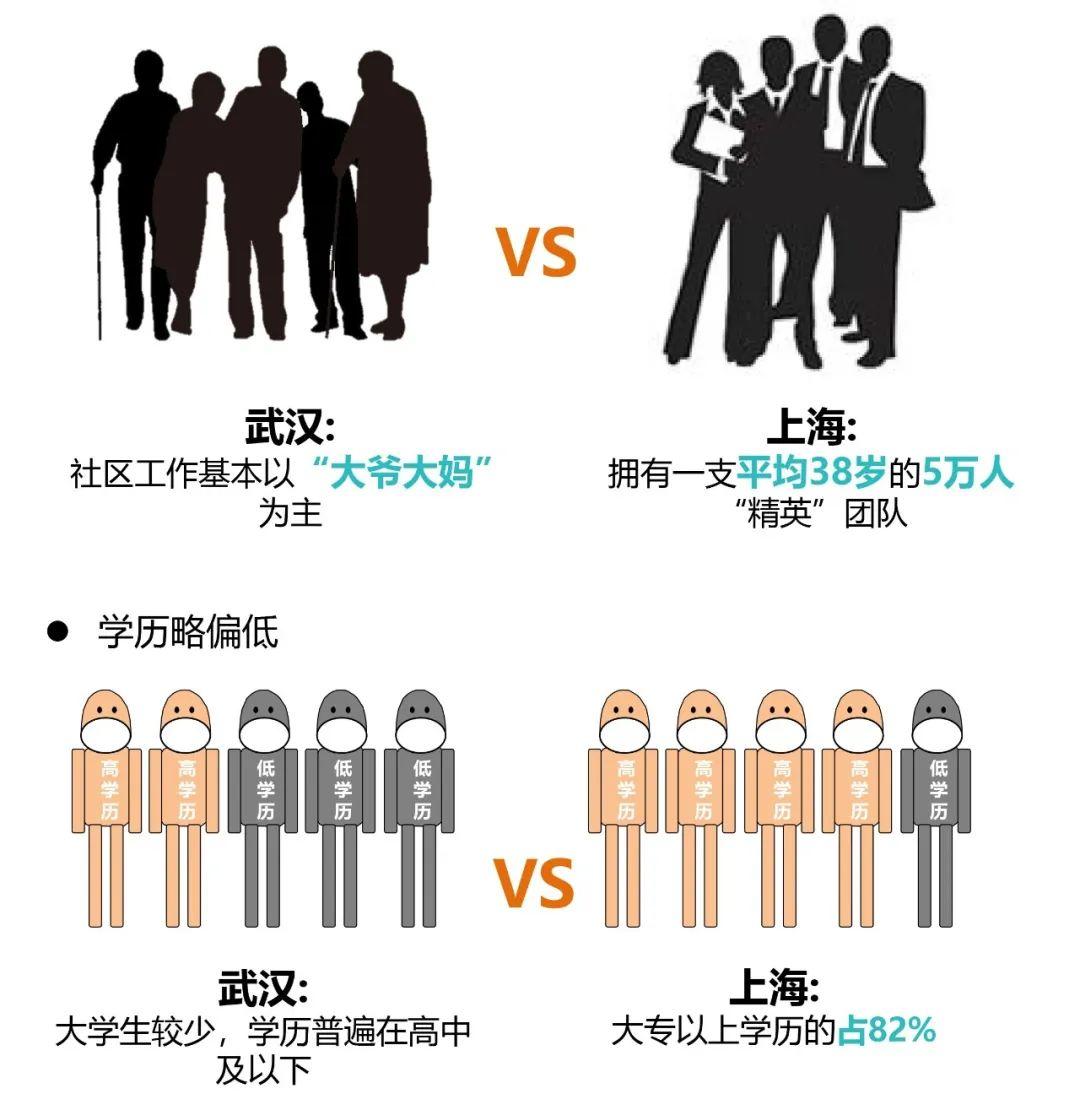

普遍老龄化、低学历。因缺少正式编制,且工资低(平均税前工资3000-4000元),武汉的社区工作少有年轻人参与,基本以“大爷大妈”为主。相比之下,上海拥有一支平均年龄38岁、人数达5万的“精英”团队,且均为事业编制,战斗力和积极性上更胜一筹。

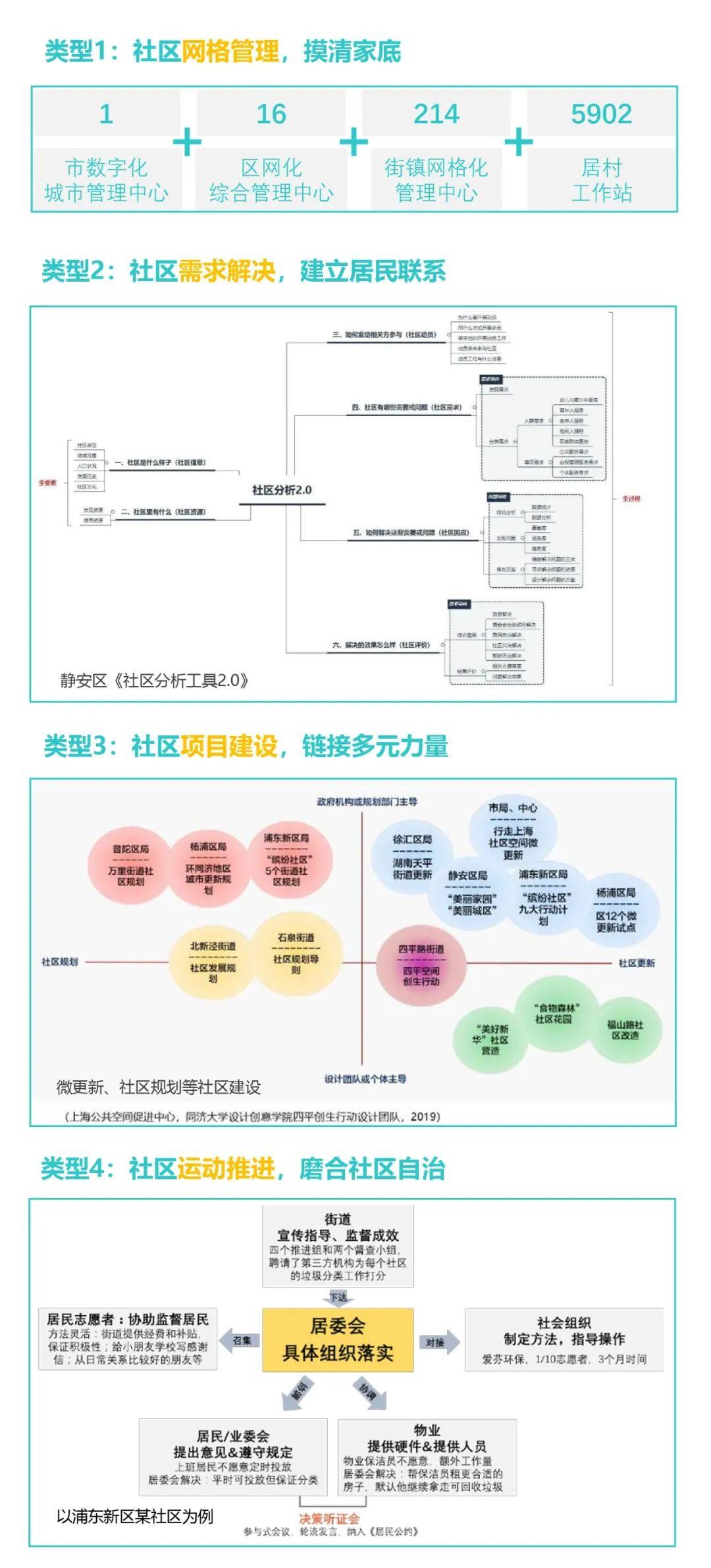

即便考虑了社区人员不足、能力偏弱的原因,但武汉也早就建立了网格化管理,为什么在疫情初期连摸排这样的基本工作也这么难呢?

嗯,这个内容还需要深入调研,但据相关报道[1],“武汉的上级政府平日对社区的考核只在完成专职的“填表”等常规任务。社区的功能设置只是“服务”或“办事”,并没有“统筹协调资源”或“独自处置问题”之权。在早期,对于社区工作者而言,疫情防控是“额外事务”“新增事务”。因此,在平战转换的重压之下,居民更趋向于指责社区,而很少有人愿意共同战斗。

[1]凤凰网引自侠客岛《武汉这场大排查,为何这么难?》,2020.02.20

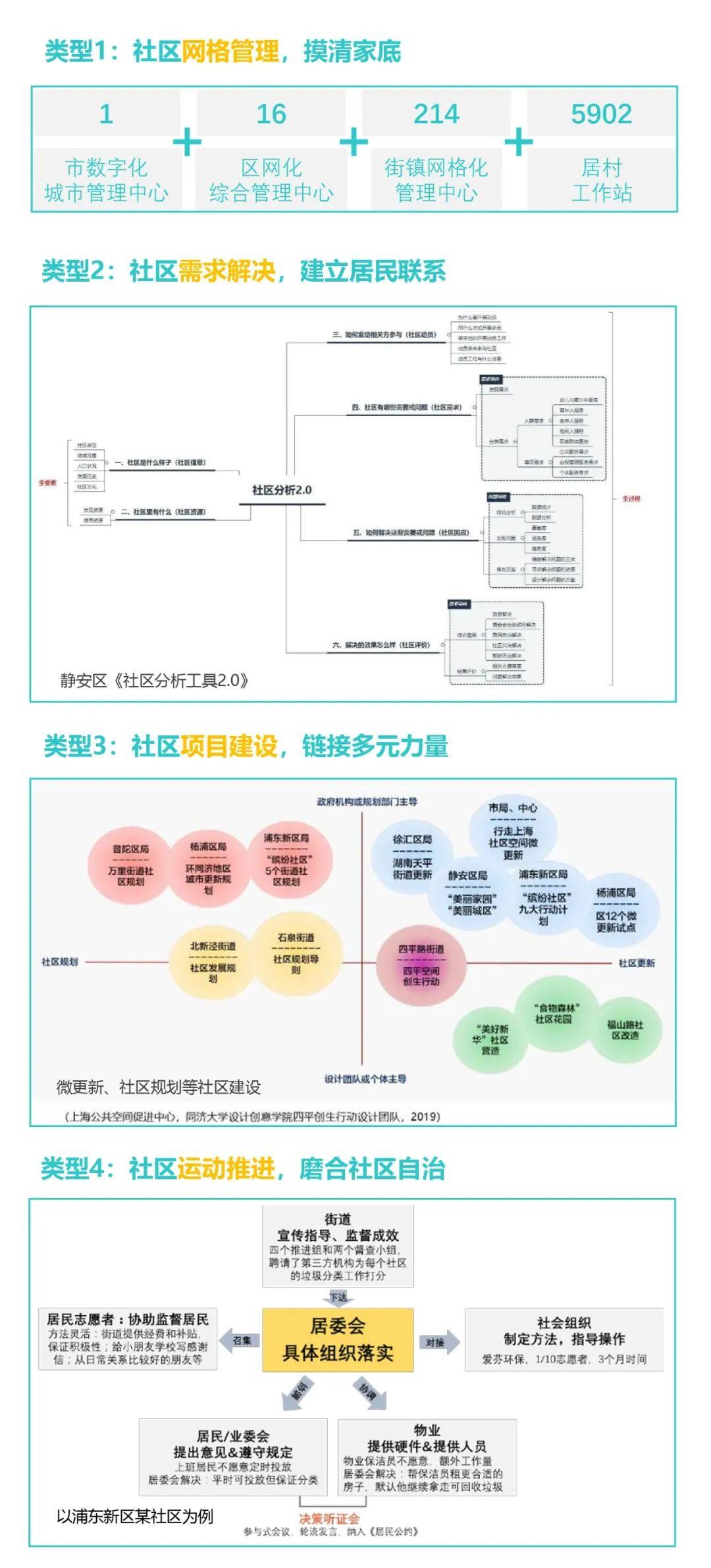

反观上海,在网格化管理、社区需求摸排、社区品质提升、社区垃圾分类等一系列的工作中,是居委会为核心的三架马车的充分协调,是居民志愿者和社会力量的充分介入,是街道与社区工作的深度对接,是社区自治能力的真正提升。尤其是社区与居民的情感链接上,在“全岗通”、“错时工作”制度的推行,要求社区工作者必须深入居民。所以大敌当前,不只是社区工作者在战斗:据澎湃调查所数据,上海90%的社区有居民志愿者参与防疫工作,除了原来的楼组长等,49%的社区有新居民、16.4%的社区有辖区企事业单位志愿者加入了社区服务。

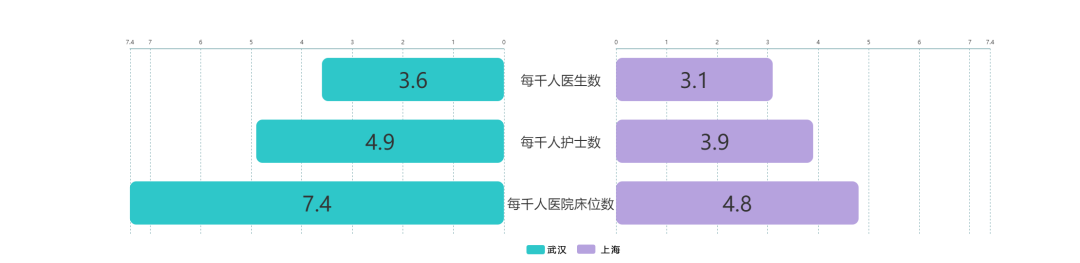

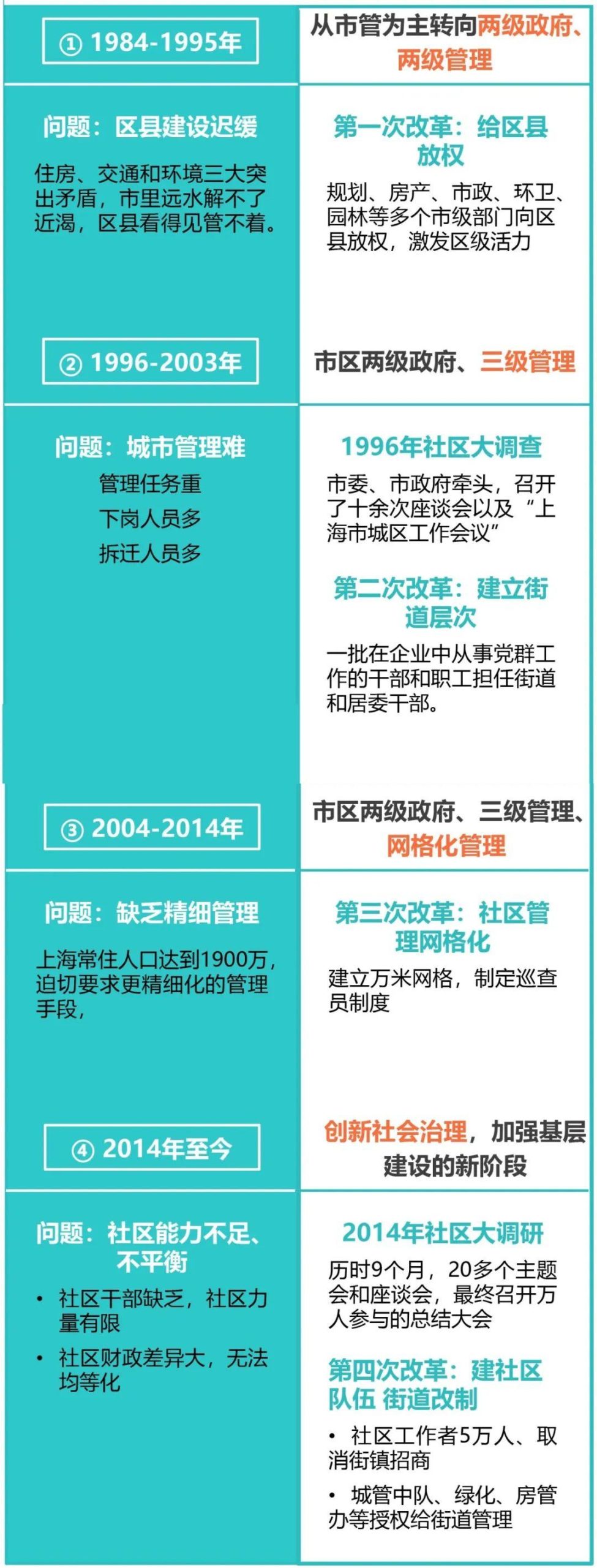

市级层面关注不够。十三五、党代会等市级重要会议文件中,对社区问题关注不足,描述笼统,未能对特大城市的治理模式做好安排。从上海经验来看,治理能力的加强是长期工程,30多年历经2次大调研,4次真改革,4类精实践,久久为功,才取得一定成效。

区县、街道的支撑不够。社区有责无权位卑事众,却是风口浪尖,而应该全力支持社区的街道,是否发挥了应有的作用呢?起码在转诊事件中,我们没有看到。

图7 上海社区治理体系演变的四阶段历程

2013年,我们在武汉2049远景规划的研究中,就提出了“更具竞争力和更可持续发展”两条线索,但在快速发展的时期,显然武汉对于“竞争力”的关注更多,这也是城镇化上半场许多城市的普遍选择。

然而从一个城市的长远发展看,经济、物质设施等“硬件”实力的强化固然十分重要,也是基础,但越到城镇化的下半场,对“人”的需求关怀就显得越为重要,满足人们对美好生活的向往等“软性”指标的作用不断突显。社区作为人们日常生活密切相关的城市单元,也应当得到更多的关注。面向可持续发展的城市,社区应该是软硬件兼备的,既能够提供15分钟的必备服务,也能够满足居民的家园认同,尽管这个过程并不容易,也需要长久的繁琐工作的积累,但希望经此重创,我们的社区建设、我们的城市能够更有韧性、更可持续。

[2]经济日报《武汉市社区志愿者的缺乏给当前防疫工作带来一定挑战》,2020.02.05

[3]澎湃研究所调查问卷https://www.sohu.com/a/373257972_260616

[4]澎湃新闻《学者防疫调研丨武汉三个社区防疫现状与社区干部之难》,2020.02.19

[5]凤凰网引自侠客岛《武汉这场大排查,为何这么难?》,2020.02.20

[6]政知见引自北京青年报社,《重启大排查第二天,武汉市委书记去了百步亭》2020.02.18

[7]凤凰网引自每日经济新闻《战“疫”实录丨武汉收治之难:“四类人员”的渴求,社区主任的无力》,2020.02.07

[8]《武汉市社区志愿者的缺乏给当前防疫工作带来一定挑战》,2020.02.05

[9]央视新闻综合长江日报《首家方舱医院休舱!武汉这三个地点全部实现“床等人”》,2020.03.02

研究团队:璇子、坑姐、广哥、梅老板、明明

注:本文分享自“申客思享会” 微信公众号,特此鸣谢.

原文始发于微信公众号(规划中国):他山之石——疫情下武汉社区治理如何更上层楼?

规划问道

规划问道