城市规划是一门实践性学科并具有经验科学的特征,对城市规划活动进行回顾与反思,总结实践经验,是提高城市规划工作者自身认识水平的内在需要。

—— 本文作者:杨保军 郑德高 汪 科 李 浩

【文章编号】1002-1329 (2020)01-0014-10

【中图分类号】TU984

【文献标识码】A

郑德高(1970-),男,中国城市规划设计研究院副院长、教授级高级城市规划师,中国城市规划学会青年工作委员会主任委员。

汪 科(1972-),男,中国城市规划设计研究院副院长。

李 浩(1979-),男,中国城市规划设计研究院邹德慈院士工作室主任研究员、教授级高级城市规划师,中国城市规划学会城市规划历史与理论学术委员会委员。

* 本文刊载于《城市规划》杂志2020年第1期

精彩导读

从历史发展的角度看,70年是一个至为关键的时间点。西汉建国70年,即公元前132年(汉武帝元光三年),是汉朝最强盛的时期;唐朝建国70年,即688年(武周垂拱四年),处于比较强盛的时期,即将进入开元盛世;大清建国70年,即1686年(康熙二十五年),康乾盛世刚刚拉开序幕。不难理解,建国70年前后,往往是一个国家在经历了前期的开创奠基和秩序整顿之后,社会经济发展进入相对鼎盛、可以大有作为的一个重要的历史机遇期。

在中华人民共和国成立70周年之际,总结城市规划70年发展的经验和教训,不仅是城市规划学科发展的内在要求,是丰富和完善中华人民共和国史的需要,对于未来我国规划工作的改进也有着重要的现实借鉴意义。自2019年4月以来,中国城市规划设计研究院组织了一批院内外的专家学者,开展了“城市规划70年(1949—2019)”研究工作,以下简要介绍该项研究工作的一些初步认识。新中国成立以来城市规划70年的发展历程,可以用7个“70年”来加以概括。

2.1 规划工作因应国家战略,为社会主义建设提供配套服务和有力支撑,成就卓著的70年

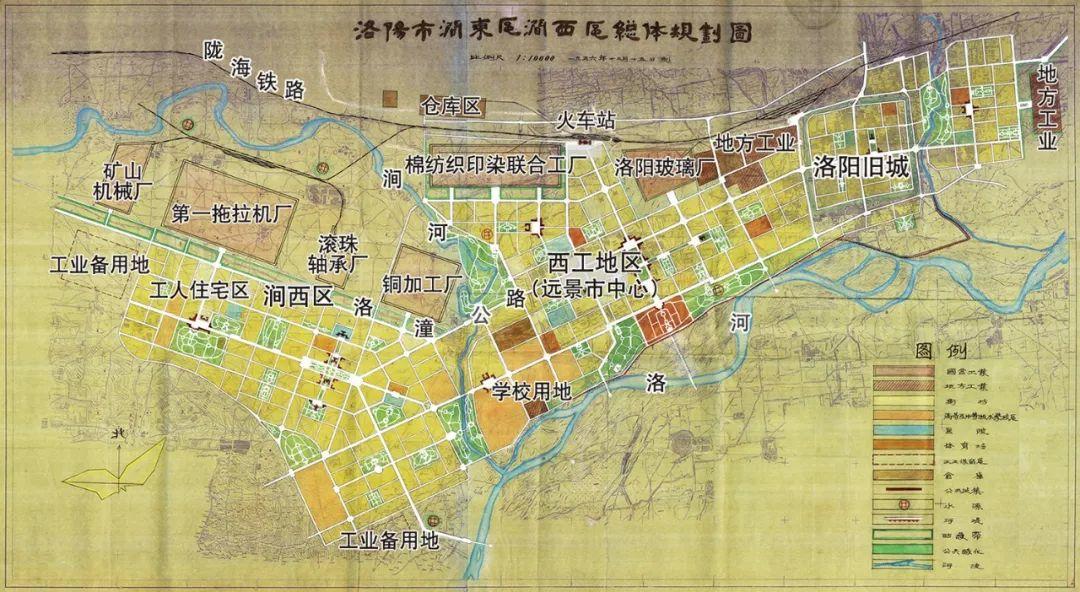

中国城市规划70年发展的历史清楚地表明,城市规划工作在国家社会经济发展和现代化治理的过程中具有十分重要的关键性作用。新中国成立之初的1950年代,国家为了“156项工程”等重点工业项目建设而启动城市规划工作,以西安、兰州、洛阳、包头、太原、武汉、成都和大同等八大重点城市规划(图1、图2)[1]为代表,通过联合选厂和规划方案设计,促进重点工业项目的合理布局;通过工人住宅区的精心规划,为工人群众提供良好的生活条件;通过文化、教育、医疗卫生等公共服务设施以及道路交通、给排水、电力、燃气等市政基础设施的规划建设,为工业建设提供良好的保障条件。当时的城市规划工作,为保障国家大规模工业化建设顺利进行、提高建设水平和质量做出了重要贡献[1]。

▲ 图1 洛阳市涧东区涧西区总体规划 (1956年)

Fig.1 Master Plan of Jianxi District and Jiandong District of Luoyang (1956)

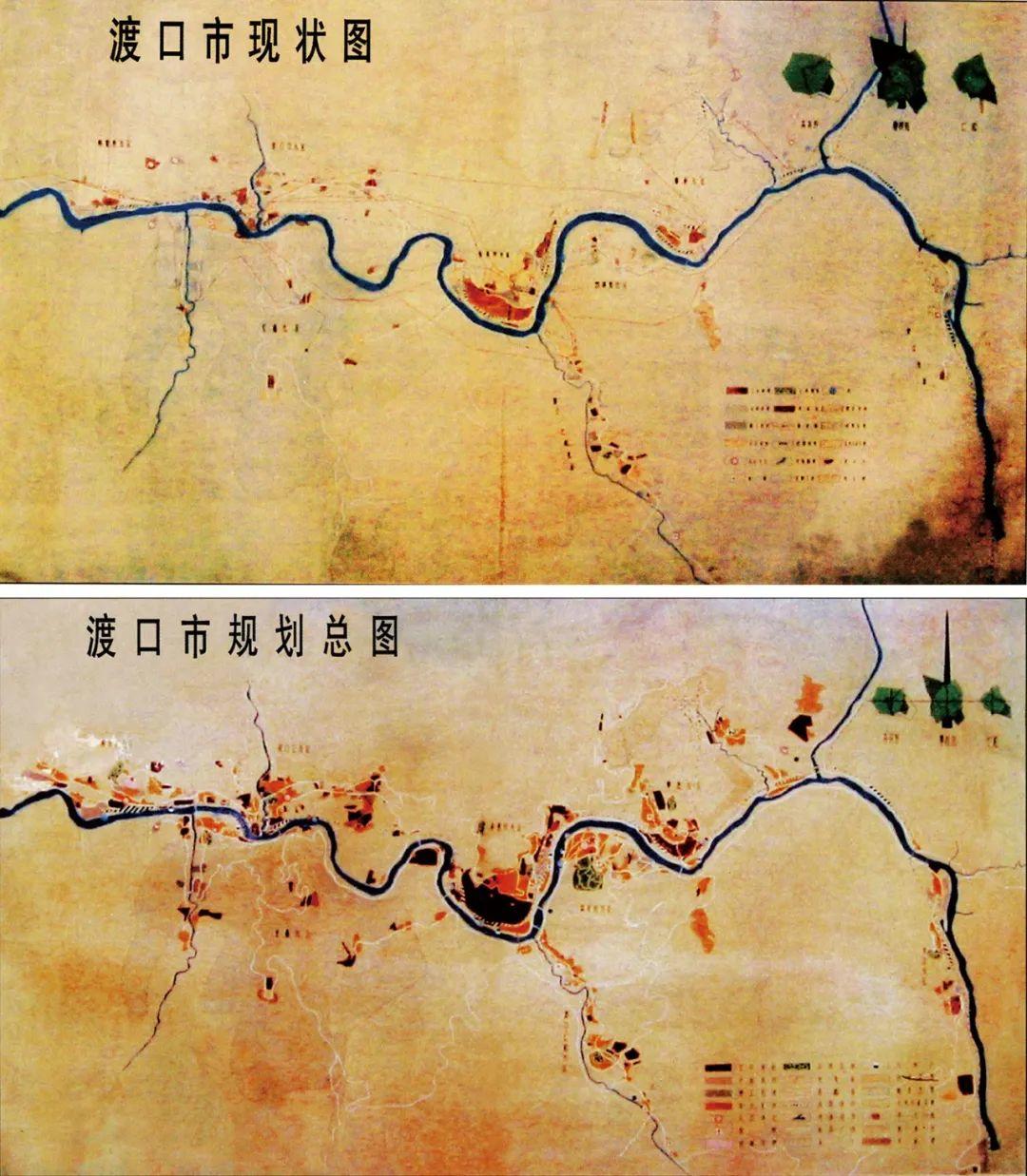

1960年代和1970年代,国家进入困难时期以及中苏关系恶化后,城市规划行业研究和探索适应地方特点的建设布局和空间模式。在大庆工矿区建设中,探索出一条“工农结合、城乡结合、有利生产、方便生活”(1962年6月21日周恩来总理首次视察大庆时提出)的独具中国特色的规划建设模式;而攀枝花钢铁工业基地建设则是新中国早期的山地城市规划实践探索,为国家“三线建设”战略的实施做出了重要贡献[2]。

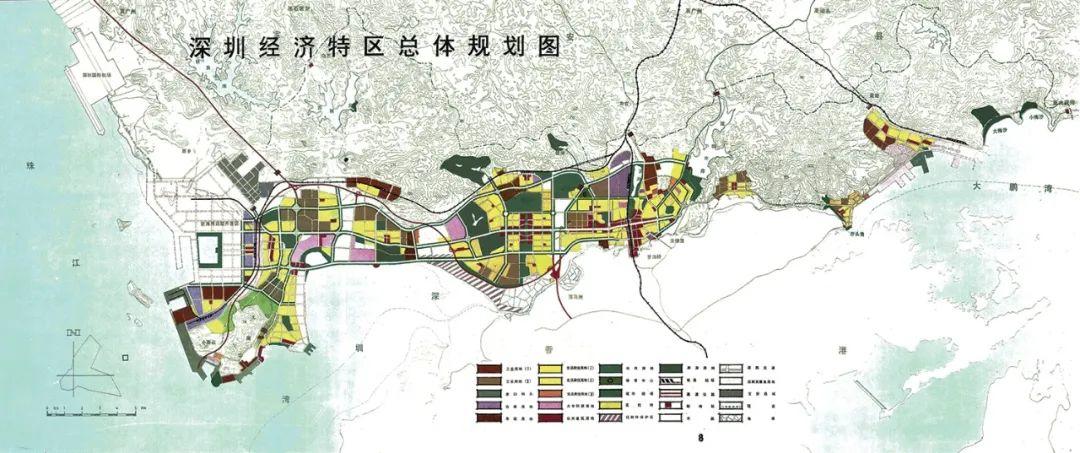

1980年代,伴随我国改革开放政策的实施,城市规划界投身以5个经济特区、14个沿海开放城市和3个经济开放区等为主体的特区、沿海和沿江地区城市及区域规划实践,为改革开放积极探路。特别是深圳经济特区总体规划(图3)[3]的精心规划、成功实施及显著成效,以无可争辩的事实证明了我国改革开放伟大决策的正确性;三峡库区移民及城镇迁建规划等的科学研究及规划设计,为长江三峡工程建设等国家重大战略项目的顺利推进提供了有力保障,同时也表明了城市规划工作的不可替代性。

▲ 图3 深圳经济特区总体规划(1986年)

Fig.3 Master Plan of Shenzhen Special Economic Zone (1986)

资料来源:参考文献 3。

1990年代和2000年代,面对城镇化迅猛发展的形势,城市规划行业积极研究城镇化发展战略,全力投入跨世纪城市总体规划编制工作,为城市建设发展和管理提供基本的遵循。同时,以城镇体系规划为抓手,促进城镇建设的区域合理布局;以控制性详细规划为抓手,强化规划管理,对土地开发热潮实行积极的控制和引导。城市规划工作的有效开展,在很大程度上避免了城市建设活动的盲目无序,对国家城镇化发展起到了良好的助推作用,提升了城镇化发展质量。

1950年代,面对国家经济基础薄弱的现实,城市规划工作坚持“为国家的社会主义工业化、为生产、为劳动人民服务”的基本指导思想,在强调“先生产、后生活”从而为大规模工业化建设创造条件的同时,也在一定程度上重视给劳动人民创造舒服的生活条件,即“对人的关怀”。

▲ 图4 渡口(攀枝花)市现状(上)及规划(下)(1978年)

Fig.4 Current Situation Map (above) and General Planning Map (below) of Dukou (Panzhihua) City (1978)

资料来源:参考文献 4。

1980年代,实行改革开放后,城市在国家社会经济发展中的地位日益提升,同时也带来城市发展理念的全新变化。1978年4月《中共中央关于加强城市建设工作的意见》(中发[78]13号)中提出“一定要正确处理‘骨头’和‘肉’的关系,为逐步把全国城市建设成为适应四个现代化需要的社会主义的现代化城市而奋斗”。1982年完成的《北京城市建设总体规划方案》明确北京的城市性质为“全国的政治中心和文化中心”,不再提“经济中心”和“现代化工业基地”。1980年12月9日国务院批转《全国城市规划工作会议纪要》中指出,1980年全国城市规划工作会议“提出的‘控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市’的方针是好的,各地区、各有关部门应当认真执行”[5]。

1990年代和2000年代,土地有偿使用改革逐步深化,1994年分税制改革塑造了中央政府与地方政府的独特关系,激发了城市发展的市场活力及地方政府谋求经济发展的巨大动力;2001年中国加入世界贸易组织,实现经济全球化发展,城市竞争和经营/营销等意识深入人心,形成以城市自身“意志”为主导观念的强大动力,城镇化进入快速发展阶段。2002年11月,党的十六大报告提出“要逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路”。

计划经济时期,城市规划工作是国民经济计划的延续和具体化。在计划和规划两分的制度框架下,建设规划的范式被进一步夯实,成为我国现代城市规划最本底的基础而不断发展[6]。新中国成立初期,城市规划工作主要在城市整体和重点片区两个层面展开。在当时条件受限、时间紧迫的情况下,城市整体层面的总体规划适当简化,被称为初步规划,“一五”时期全国共完成150个城市的初步规划,15个城市的初步规划获得正式批准;重点片区层面主要包括城市中心区和工人住宅区,对其进行详细规划设计。除此之外,1956年至1959年间,国家还曾开展贵州、昆明、包头、湖南等地区的区域规划试点。

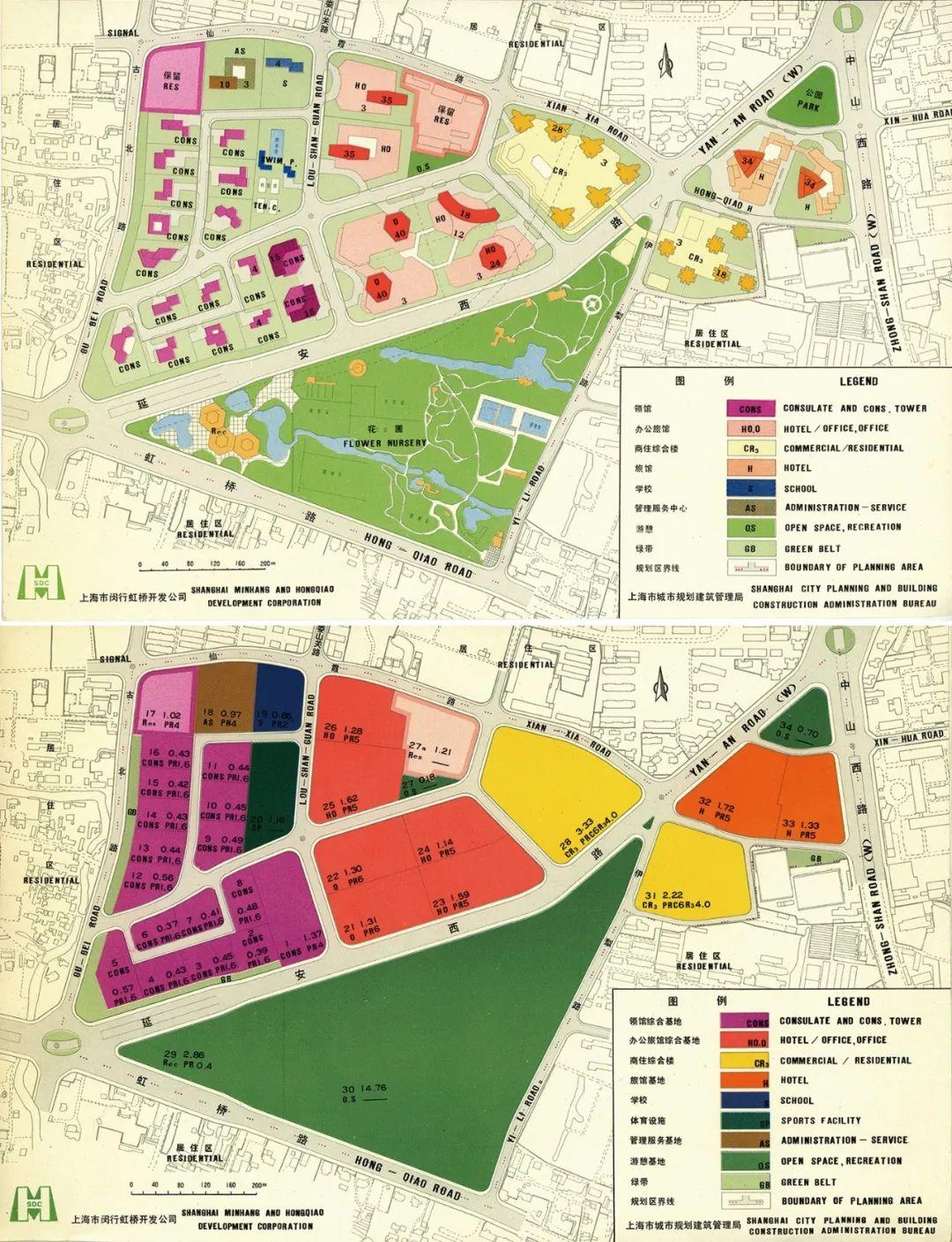

改革开放初期,“规制规划”理念被引入规划工作中。上海在虹桥土地出让管理中引入了“区划”概念(图5)[7],广州、深圳和长沙等城市开展分区规划或法定图则的实践,温州等城市进行控制性详细规划探索。1991年颁布的《城市规划编制办法》明确了控制性详细规划的法律地位,进而逐步成为我国最为重要的规划类型之一。值得注意的是,我国的控制性详细规划与美国区划(zoning)存在本质上的差异:前者是规划,后者是地方法规;控制性详细规划改变了对开发建设行为进行管制的方式,已经具备了规制规划的基本形式,但建设规划的基质并未改变[6]。

▲ 图5 上海虹桥新区详细规划(上)和基地布局(下)(1985年)

Fig.5 Detailed Planning Map (above) and Base Layout Map (below) of Shanghai Hongqiao New Area (1985)

资料来源:参考文献 7。

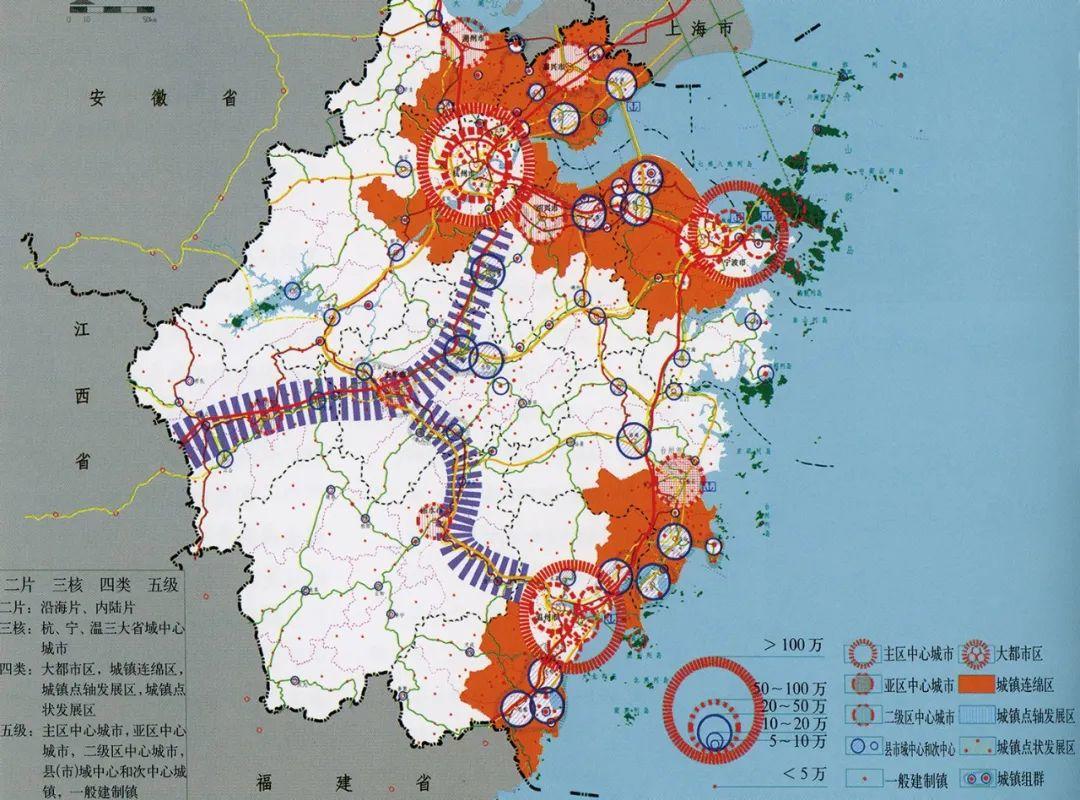

1990年代,我国开始对城镇体系规划的创新探索。早在1970年代,我国地理界就开始积极加盟城市规划工作。到1990年代,在国土规划和区域规划进展较为缓慢的形势下,地理界和城市规划界创新提出城镇体系规划的新规划类型(图6)[8],既扩大了城市规划的区域视野,也适应了城市区域化和区域城市化深入发展的形势,对于区域协调发展、生态环境保护和空间管制等起到了积极的促进作用。

▲ 图6 浙江省城镇体系规划(1995—2010年)之城镇体系结构策略

Fig.6 Strategic Map of Urban System Structure for Urban System Planning of Zhejiang Province (1995-2010)

资料来源:参考文献 8。

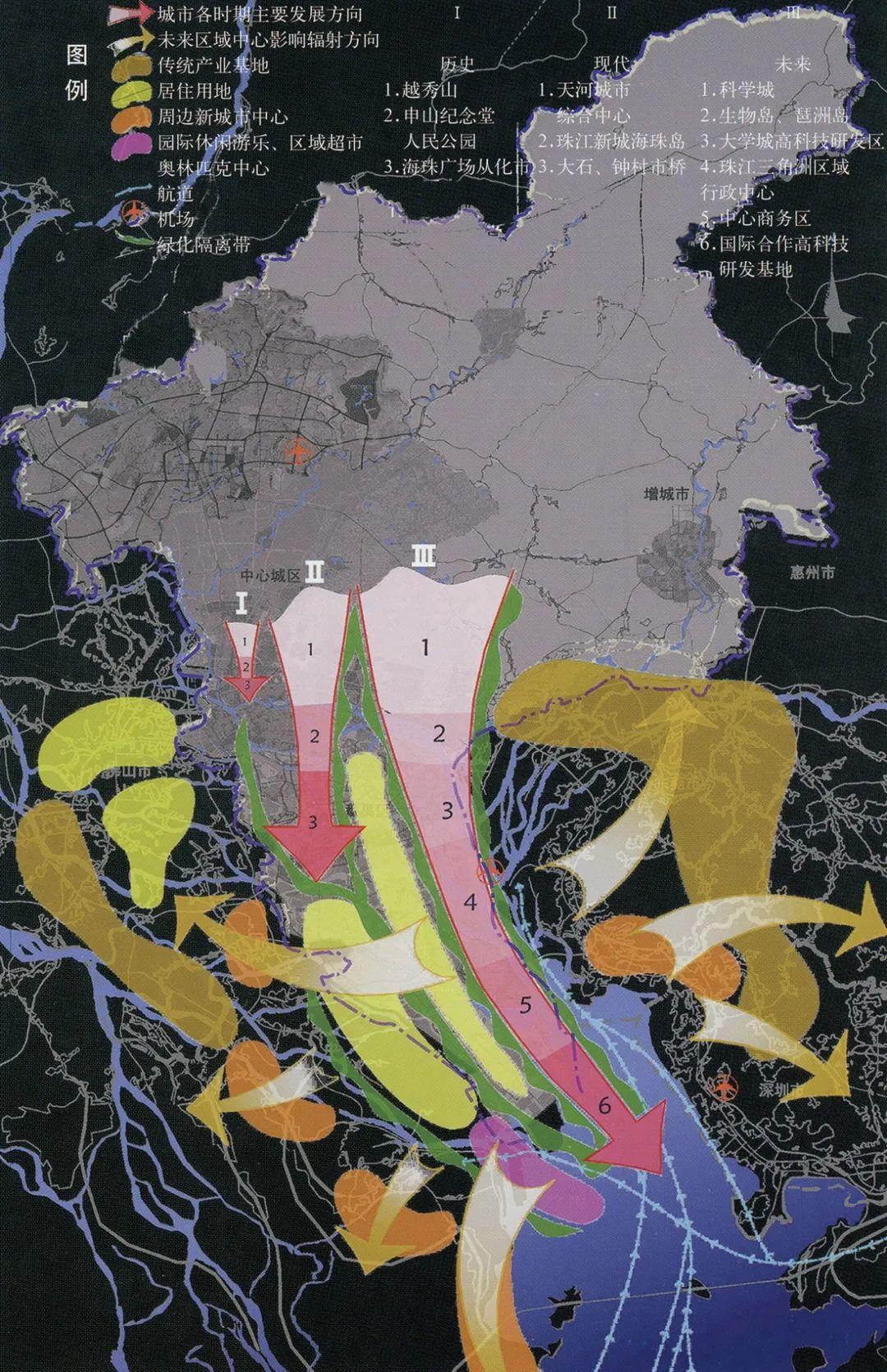

▲ 图7 广州城市总体发展概念规划之空间发展示意(2000年)

Fig.7 Spatial Development Sketch Map of Guangzhou Urban Overall Development Conceptual Planning (2000)

资料来源:参考文献 8。

早在1952年9月,首次全国城市建设座谈会提出的《城市规划设计程序(初稿)》,就对“城市规划设计工作的目的和要求”、“城市规划设计的三个阶段”、“总体设计未做出前的初步规划工作”和“规划设计的审核及批准程序”等做出了明确的要求,这使我国城市规划工作在大规模全面启动之初即有了基本的遵循。正是在这一文件的基础上,经过后续规划设计实践的经验总结,1954年6月召开的全国第一次城市建设会议进一步颁布了《城市规划编制程序试行办法(草案)》和《城市规划批准程序试行办法(草案)》;1956年7月,国家建委正式颁布《城市规划编制暂行办法》。1950年代颁布的法规文件主要面向规划设计工作者及规划管理部门,具有较强的专业性和技术性。

改革开放初期,城市规划工作在恢复重建的同时即大力开展城市规划法律法规体系的研究。1980年召开的全国城市规划工作会议讨论制订了《中华人民共和国城市规划法(草案)》,1984年1月国务院正式颁布施行《城市规划条例》,这是我国城市建设和城市规划方面的第一部基本法规。1980年代,城市规划界全面启动《城市规划编制办法》、《城市用地分类与规划建设用地标准》、《居住区规划设计规范》、《村镇规划标准》、《县域规划编制办法》等研究工作,制定有关草案。1988年12月召开第一次全国城市规划法规体系研讨会,讨论《关于建立和健全城市规划法规体系的意见》,首次提出建立我国包括有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方规章在内的城市规划法规体系。

1990年4月1日,《中华人民共和国城市规划法》正式施行(1989年颁布)。这是我国第一部城市规划领域的法律,是城乡规划法规体系的主干法和基本法,对于依靠法律权威、运用法律手段,保证科学、合理地制定和实施城市规划,实现城市的经济和社会发展目标,具有重要的历史意义,标志着城市规划工作全面走上了法制化的新轨道。同时,它是面向全社会的法律文件,具有较强的社会性。

2000年代,“城市规划法”向“城乡规划法”转型。2007年10月28日,全国人大常务委员会审议通过《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日开始实施)。法律名称从“城市”到“城乡”的转变,一字之差反映出规划理念的全新转变,立法目标旨在改变就城市论城市、就乡村论乡村的规划制定与实施模式,促进城乡统一规划、统一建设及统筹协调发展。“城乡规划法”凸显城乡规划的公共政策属性。确立了从城镇体系规划、城市规划、镇规划到乡规划和村庄规划的新的城乡规划体系,这一规划体系突出体现了一级政府、一级规划、一级事权的规划编制要求。截至目前为止,城乡规划是国家各种规划类型中法律地位最高的一种规划类型,这也是城乡规划体系发展较之其他规划类型更为成熟的一个重要表现。

▲ 图8 侯马规划工作组在阜外大街城市设计院办公室工作场景(1956年)

Fig.8 Working scene of Houma Planning Working Groupin the Office of Fuwai Street Urban Design Institute(1956)

资料来源:刘德涵先生。

自1970年代开始,计算机技术、通讯技术和网络技术的迅速发展和不断迭代,为城市规划工作技术方法的变革提供了科学技术的支撑。1981年开展的《天津市居民出行调查综合研究》首次采用西方国家的交通调查方法和分析方法,并使用计算机进行二次数据处理,大大提高了交通调查工作的效率和准确性。

进入21世纪前后,以“3S技术”(地理信息系统GIS、全球定位系统GPS和遥感RS)为代表的地理信息技术蓬勃发展,给城市规划管理的信息化建设提供了全新的技术支持,也引发城市规划设计工作的变革,线上地图、公众参与、移动调研和规划小智等开始在规划领域中广泛应用。

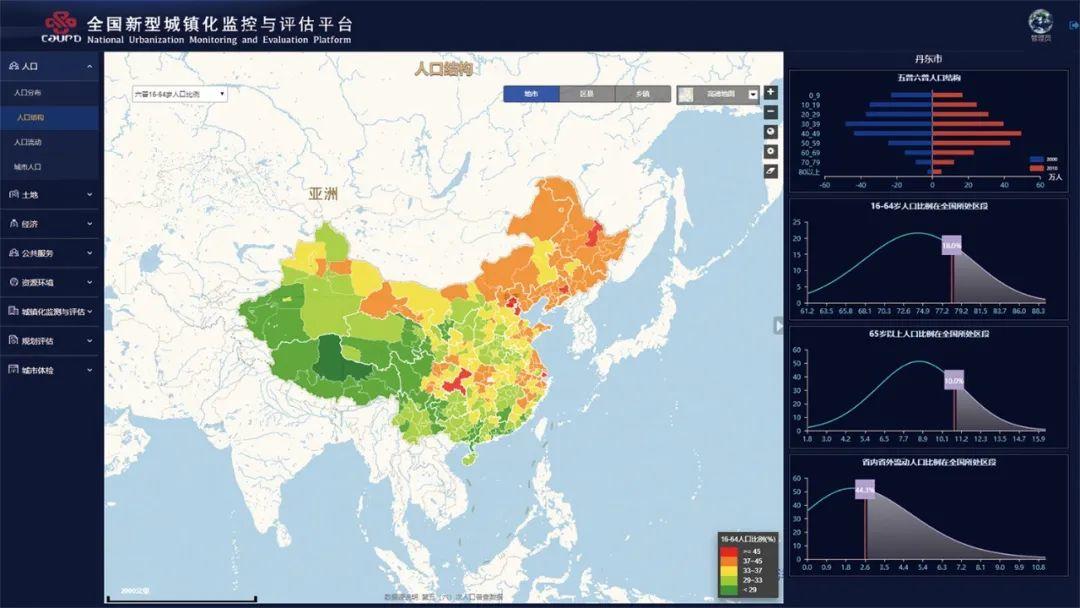

党的十八大以来,移动互联网、云计算、智能手机开始快速应用和发展,城市运行有关的各类传感器开始产生大量城市动态数据资源,这就带来了“智慧城市”规划建设的新命题,通过科学计算、模拟与预测等手段和方法,既可以实现辅助决策,也可以对城市进行全方位的“体检”,找到“城市病”的根源,进而治理“城市病”,推进城市高质量发展。

▲ 图10 中国城市规划设计研究院全国新型城镇化监测与评估平台主界面

Fig.10 Main interface of National Urbanization Monitoring and Evaluation Platform of CAUPD

资料来源:中国城市规划设计研究院城市规划学术信息中心。

新中国的城市规划事业是在一穷二白的基础上,通过第一代城市规划工作者群体的奋力拼搏而开创和奠基的。在这一过程中,40多位苏联专家先后4批来华对城市规划工作进行技术援助,他们不仅向中国传输了苏联城市规划的科学与实践经验,还身体力行地帮助开展了一系列大中小城市的初步规划设计,为中国指导和培养了大量城市规划的专业技术人才,是新中国城市规划事业的引路人。回顾70年规划历程,对早年帮助过我们的苏联规划专家们应致以崇高的敬意和深切的怀念。

以八大重点城市规划研究为代表的历史研究表明,在新中国成立初期开创城市规划事业的时代,新中国第一代城市规划工作者始终秉持和凝聚着一种不畏艰苦、不怀私心、不讲条件、不计报酬的奋斗奉献精神,一种激情澎湃、一腔热血、团结一心、豪情万丈的乐观创业精神,以及充满理想、勇于探索、乐于学习、追求真理的科学实践精神,他们把宝贵的青春都奉献给了社会主义建设事业,献给了城市规划事业[1]。

到改革开放初期,在老一辈城市规划师的带领下,第二代城市规划工作者又先后投身城市规划事业,肩负起新的历史使命。进入21世纪以后,第三代、第四代城市规划师也陆续加入中国的城市规划队伍,他们中的不少人现在已成为规划业务工作的骨干。几十年来,几代规划人前仆后继,发挥各自的特长和优势,共同推动了我国城市规划事业的不断发展。

不必讳言,新中国城市规划的70年,也是充满曲折、道路坎坷的70年。早在1957年,有关部门就曾发起针对城市规划的“反四过”(规模过大、标准过高、占地过多、求新过急)运动,城市规划工作者扮演了“替罪羊”的角色。1958年,城市建设部的建制被撤销;1960年,有关领导提出“三年不搞城市规划”;1964年,中央城市规划研究院(中国城市规划设计研究院的前身,当时隶属国家经委)被撤销。1960年代,由于干部下放、机构撤销、人员解散,一大批城市规划工作者被迫改行从事其他领域的工作,有许多人甚至终生再未回归城市规划行业。“文化大革命”期间,城市规划工作陷入完全停滞,城市建设和发展进入混乱无序的状态……这样的一些情况,不免让城市规划工作者备受打击!

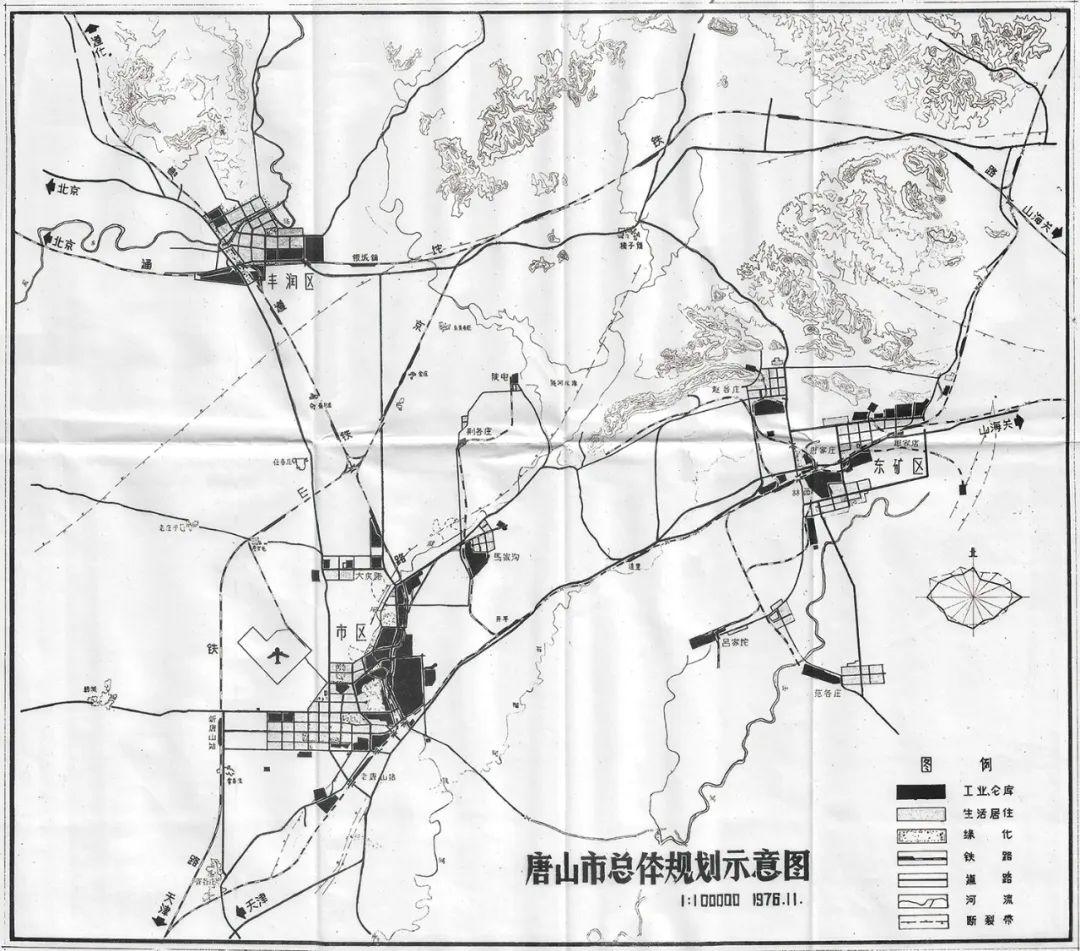

▲ 图11 唐山市总体规划示意(1976年11月)

Fig.11 Tangshan City Master Plan (November 1976)

资料来源:河北省唐山市城市总体规划 . 1976-11。

70年来,中国城市规划的社会背景、规划任务和目标不断变化,规划工作的主要内容、基本程序和技术方法等也在不断变化之中。未来规划发展仍将进一步变化,这是历史发展的基本规律,也是进入新时代之后的必然要求。适应我国特殊国情条件的、具有中国特色的规划理论体系,迄今尚未建立,这是最大的遗憾,也是城市规划界今后需要不懈努力的重点方向。展望未来,只有中国特色规划理论体系真正建立起来的时候,广大规划工作者才能从根本上切实提升对接和服务于国家重大战略的专业能力。期待这一目标的早日实现。

( 本文是在中国城市规划设计研究院组织院内外专家编写的《中国城市规划70年(1949—2019)》初稿基础上进一步凝练和梳理而成,并受邀于2019年9月14日在第11届城市规划历史与理论高级学术研讨会暨2019中国城市规划学会城市规划历史与理论学术委员会年会上作为主旨报告进行宣讲,感谢中国城市规划设计研究院科技促进处彭小雷处长及各位专家的辛勤工作!)

注释

① 2015年8月23日,习近平致第二十二届国际历史科学大会的贺信。

② 包括:敦煌莫高窟、嘉峪关关城、中国工农红军西路军纪念馆、培黎学校和山丹马场。

LI Hao.The Planning of Eight Key New Industrial Cities: Urban Planning History of P.R.China in 1950s[M].2nd ed.Beijing:China Architecture & Building Press,2019.

ZOU Deci,et al.Research on the History of Urban Planning Development in New China:General Report and Events[M].Beijing: China Architecture & Building Press, 2014.

Shenzhen Planning Bureau,China Academy of Urban Planning and Design.Master Plan of Shenzhen Special Economic Zone[Z].1986.

BAO Shixing,CHEN Jiageng.Panzhihua Blossoms for 40 Years[M].Beijing: China Architecture & Building Press, 2005:73.

LI Hao.Four Conceptual Changes in Chinese Urban Development[J].Planners,2005(10):89-93.

SUN Shiwen.An Analysis on Planning Paradigm and the Evolution of Urban Planning in China[J].Urban Planning International,2019(4):1-7.

LI Hao.Cities,Planning Activities and Witnesses:Interviews with Senior Experts of Urban Planning(Part 4)[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2017:38.

Guangdong Institute of Urban and Rural Planning and Design,China Academy of Urban Planning and Design. Urban System Planning and Urban Master Planning(Volume 2 of Urban Planning Data Collection)[M].Beijing:China Architecture & Building Press,2004:18,251.

CHEN Feng,WANG Weishan,WU Weijia,et al.Present Situation and Trend of Non-Statutory Planning[J].City Planning Review,2005(11):45-53.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城市规划 70 年的回顾与展望

规划问道

规划问道