1

“全域旅游”规划的背景与现存疑问

1.1

“全域旅游”规划究竟要解决什么问题

自2016年全国旅游工作会议提出全域旅游的内容,全行业掀起对全域旅游探索与实践的热潮。2018年3月,国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》(后文中为《意见》) 指出了全域旅游工作的发展路线。《意见》提到“全域旅游可破除制约旅游发展的瓶颈与障碍”,而当前旅游发展中的瓶颈和障碍是什么?全域旅游为何就能够破除?这一系列疑问聚焦于“全域旅游究竟要解决什么问题”。只有明确了这一现存矛盾的本质,规划工作才能落到实处,从而发挥其真正意义。

1.2

从“景区旅游”到“全域旅游”,规划应如何做出转变

《意见》的指导思想中要求“加快供给侧结构性改革”并进一步提出“七个转变”,其中“从单一景点景区建设向综合目的地服务转变”对旅游规划方向提出了明确的要求。而在规划过程中需要探究的是,这一转变的实质是什么?“综合目的地”的全域统筹规划,优势到底在哪里?仅有激活全产业联动推进经济发展这一作用吗?

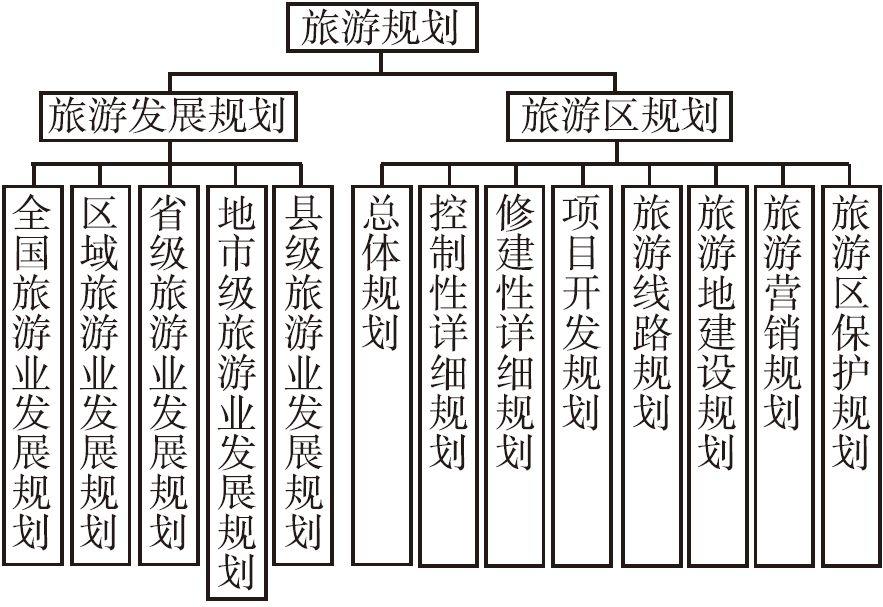

在旅游规划体系中,不同层次的规划面向解决不同层面的问题(图1)。国家旅游局在2016年公布的国家全域旅游示范区涵盖了省、市、县等不同级别的行政区,那么全域旅游规划应该建立在哪个规划层次上?若建立于不同层次,其编制内容又有什么区别?

图1 旅游规划体系

Fig.1 Tourism planning system

资料来源:张宏,等,2010.

2

“全域旅游”研究梳理

现代旅游活动的全域特征最早体现在欧美国家的旅游业发展,例如瑞士阿尔卑斯山旅游区的景区联动模式,美国南加州地区的文娱主题模式,以及法国的乡村一体化休闲体验模式等,都是全域旅游的经典实践案例。

近10年间,我国从“全域旅游”内涵解释的初步阶段,逐步向全域旅游的意义、模式、理念进行研究,并得到了较为深入的理论研究成果,如全域旅游本质是空间形态的转型,以景区为构架的空间形态不能够支撑度假旅游和休闲旅游的旅游形态(张辉,等,2016),还有研究认为全域旅游的抓手分别是高等级优质景区、乡村旅游集聚区、产业融合创新、特色旅游小城镇和绿道体系及驿站服务(刘家明,2016)。在此基础上,对“全域旅游”评价指标体系和验收标准的研究也取得了一定成果(林泓,等,2018)。

近三年各地也进行了较为丰富的示范实践应用,许多学者以案例分析的方法对某区域的“全域旅游”发展方式进行了探讨,如某市县新一轮的旅游规划格局、某乡村地区或某旅游景区的旅游发展理念等,但多为短期的实践成果,仍缺乏对“全域旅游”规划发展历程的完整诠释,无法真正从实践反推理论,进而对“全域旅游”规划要点进行剖析论证。

3

从“景区旅游”到“全域旅游”的

十年规划沿革——以西双版纳州为例

云南省西双版纳州拥有良好的旅游资源基础,在21世纪初旅游业蓬勃发展的进程中,州政府欲将旅游业继续发展,并有所提升。因此在2006—2016年之间进行了不同层次的旅游规划,而这10年的实践过程也是对旅游规划思路从“景区旅游”到“全域旅游”发展转型的真正记录。

3.1

基础夯实, 小镇旅游规划的初探——以《勐仑国际旅游小镇发展战略规划》为例

3.1.1 小镇规划缘起及概况

2006年,勐仑镇作为云南省首批推进建设60个旅游小镇项目之一,因其依托于西双版纳州王牌景区——西双版纳热带植物园,成为云南省旅游投资公司选择的第一个研究开发的重点对象。当时云南省城镇化率仅为28.1%,远低于全国平均水平,发展旅游小镇潜力巨大,因此希望通过该项目探索一条新颖的、操作性强的旅游小镇开发建设模式,树立云南省旅游小镇建设规划的样板工程、精品工程。

勐仑镇位于勐腊县城西北部,全镇占地面积为355km²,研究范围是以勐仑镇区为中心的周边坝区及山体部分,总占地22.8km²。自然环境得天独厚,外围保留有热带雨林自然保护区,地貌独特,物种丰富、生态和谐;中间坝区地势平缓,风光旖旎;镇前绿水环绕,镇中坝区分布有农田,地势平坦,利于城镇建设的开展和山水特色的营造。并且具有多个保存较完好的傣族村寨,既保留着村寨、田园、河流、雨林相映衬的原生态傣族聚居格局,又保存了原真性的衣食住行与民风民俗,真实地展现着热带雨林和傣族贝叶文化的独特人文景观,这为勐仑发展绿色旅游产业奠定了坚实的基础。

3.1.2 突出民风特质,定位旅游小镇

当时勐仑镇旅游发展的主要问题是除热带植物园外,缺乏其他具吸引力的旅游产品,游客总停留时间少,过夜游客少。而解决这一问题的前提是准确地对小镇进行定位,这决定着城镇未来的发展方向。因此,首先规划将勐仑定位为除了具备一般意义上的“城镇”职能之外,同时兼具以旅游产业为主导,带动城镇建设的傣族小镇,以及西双版纳州内次级的旅游目的地和集散地。无论在小镇发展规模、空间形态、景观风貌还是建筑风格、开发项目上都要体现旅游小镇的特质与氛围(金云峰,2008)。

3.1.3 依托功能建设,助推镇园共赢

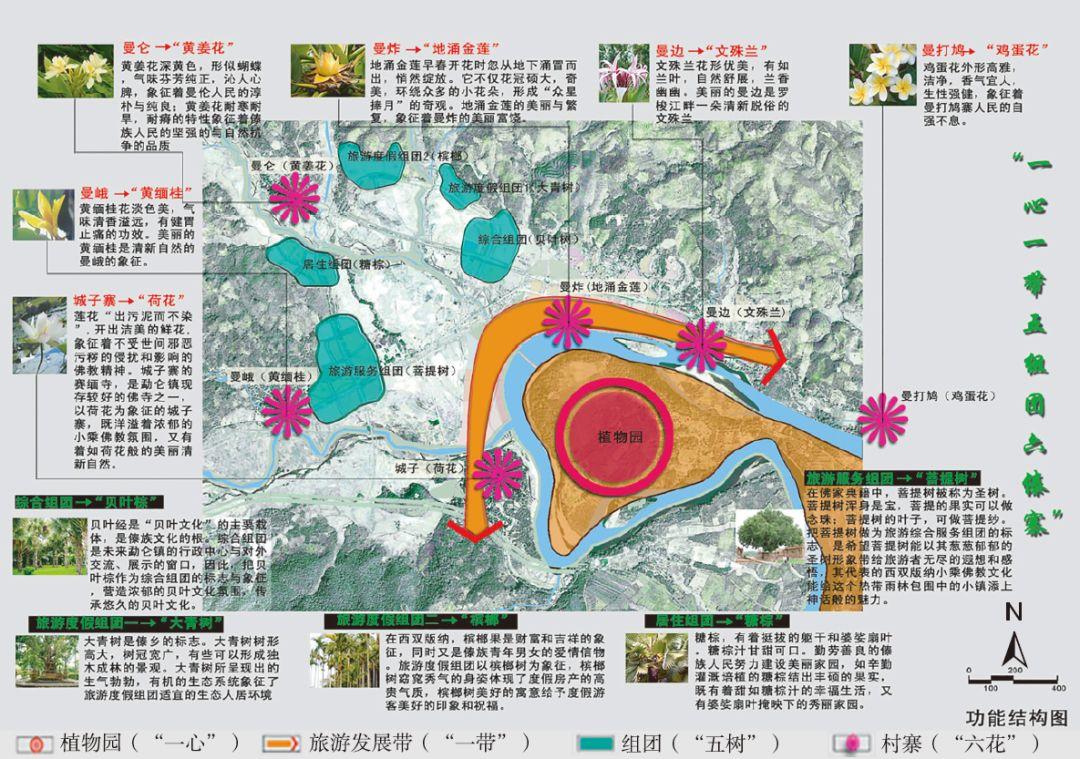

在规划思路上,将目标锁定增加游客停留时间,因此采取“以园带镇,以镇托园”的核心策略,将植物园的接待住宿功能与勐仑镇新区建设相结合,增强植物园的旅游综合功能。同时在植物园外规划建设会议会展中心、雨林房车基地、傣家度假村等多个功能集中的发展基地,以新镇区为一个服务中心,各功能园呈卫星斑块的组团结构,形成“一心(植物园为资源依托和核心动力)、一带(老镇区和园外园综合旅游区等组成的旅游发展带)、五组团(周边山体发展的新镇区组团,功能分别为综合、居住、旅游服务以及两个旅游度假组团)、六傣寨(保留的傣族村寨,每个村寨以“五树六花”中的一种花为象征在景观建设和旅游形象上进行体现) ”(金云峰,2012)的总体布局结构(图2,图3,图4)。

图2 勐仑国际精品旅游小镇发展战略规划功能结构图(2006)

Fig2 The functional structure of the development strategy plan of Menglun International Boutique

Tourism Town (2006)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2006.

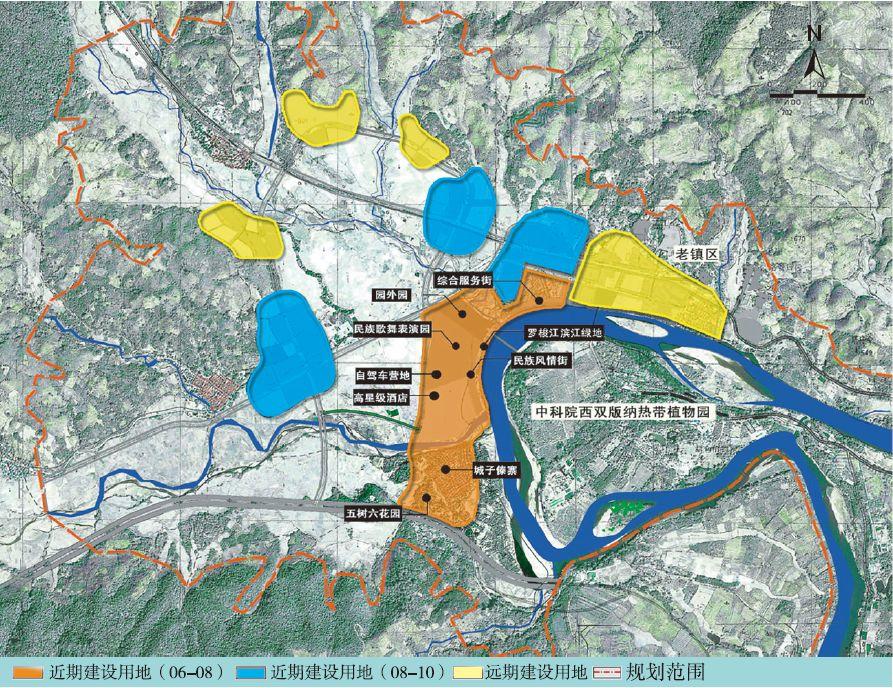

图3 勐仑国际精品旅游小镇发展战略规划分期建设图(2006)

Fig.3 The phased development plan of Menglun International Boutique

Tourism Town (2006)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2006.

图4 勐仑国际精品旅游小镇发展战略规划鸟瞰效果图(2006)

Fig4 Overview of the development strategy plan of Menglun International

Boutique Tourism Town (2006)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2006.

3.1.4 镇村相依发展,优势分类保护

根据勐仑镇区向正西和西南的发展方向,附近傣族村寨将不可避免地涉及到保护与发展的问题。针对该问题,规划将镇区建设与村寨采取空间分隔、功能联系的措施,并对新镇区范围内及周边的村寨采取多样化的开发模式。既便于公共设施的使用,整体解决村寨与新镇区基础设施的配套建设与改善问题,提高居民的生活质量,还能够避免开发对传统村落的破坏。

根据各村寨的区位特点、经济状况和景观质量,确定其规划特色和发展潜力,将周边村寨分为保护开放型、保护提升型和保护控制型三类进行发展,并纳入镇区旅游体系中,有针对性地发挥各自优势,对村寨进行优化与保护。坚持保存传统民风习俗、保护与发展并行的原则,推进旅游小镇建设(金云峰,等,2012)。

3.2

平台搭建,景点提升策略的尝试——以《西双版纳州旅游发展总体规划》为例

3.2.1 全州旅游概况及存在问题

西双版纳州旅游景点、景区众多,旅游市场潜力巨大,但仍存在旅游资源开发层次低、旅游产品结构单一、开发项目缺乏针对性的问题。伴随我国旅游业整体发展速度加快,云南省其他地区竞争对手迅速崛起,旅游产业竞争也随之加剧,西双版纳面临着旅游业能否可持续发展的严峻形势。

3.2.2 以景点为抓手,多中心布局

规划以景区、景点为抓手,从加强景区、景点丰富度的角度来提升旅游竞争力,搭建“心极发展、合纵连横、轴带聚集、打造环线、强化片区”的空间拓展战略平台。规划思路是将旅游集散区从景洪单中心转变为一心三极的旅游多中心,并形成四大接待集散核心区;将发展成熟、品质较高的旅游景区、景点形成热点区;将发展前景较好或者主导未来发展创新的景区、景点形成潜力区。以核心区为基点,以热点区为支撑,以潜力区为拓展。

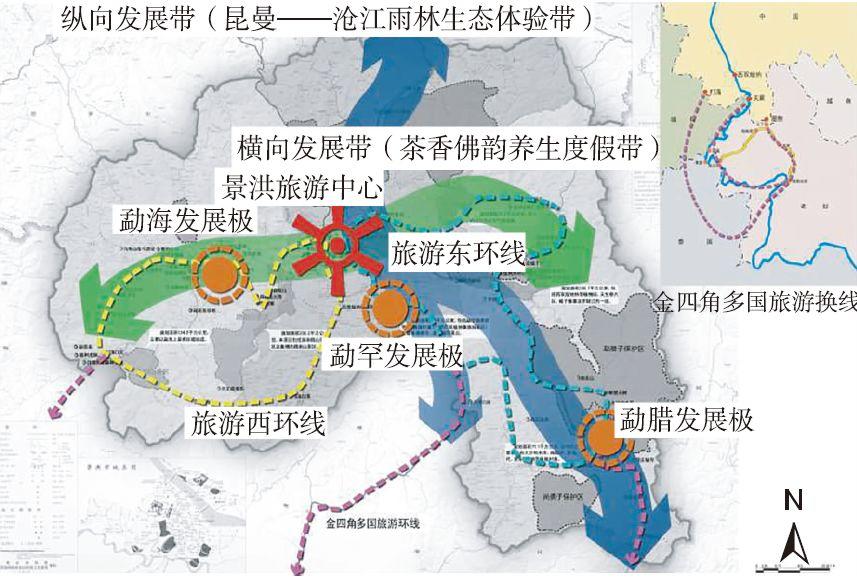

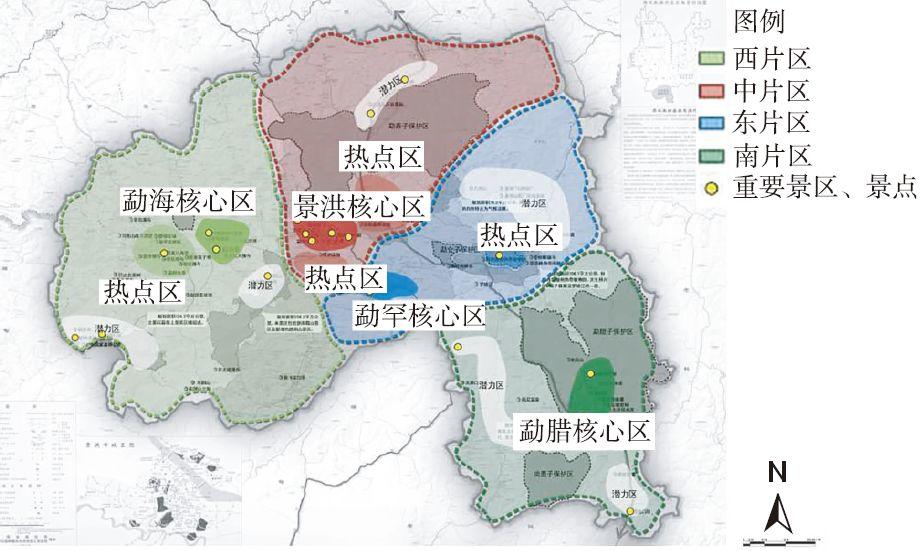

因此,总体布局以“一心”(以景洪市区为旅游发展中心)、“三极” (以勐海县城、勐罕镇、勐腊县城为三个旅游发展极)、“两带”(整合地域度假资源形成旅游横向发展带“茶香佛韵养生度假带”;依托昆曼高速公路以及澜沧江形成旅游纵向发展带“昆曼——沧江雨林生态体验带”)、“三环”(构建旅游点、旅游区空间关系,形成州际旅游发展环(旅游东环线、旅游西环线));集合南部陆路、水路口岸小镇与老、缅、越、泰四国形成跨国旅游发展环(金四角多国旅游环线)、四片(分别为西、中、东、南片区) ”(图5,图6)。

图5 西双版纳傣族自治州旅游发展总体规划布局结构图(2009)

Fig.5 The structure plan of the development master plan of Xishuangbanna

Dai Autonomous Prefecture (2009)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2009.

图6 西双版纳傣族自治州旅游发展总体规划核心片区图(2009)

Fig.6 Core districts identified in the development master plan of Xishuangbanna

Dai Autonomous Prefecture (2009)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2009.

3.3

营建核心,目的地组织作用的确立——以《景洪市沧江新区总体规划》为例

3.3.1 项目缘起:发展滨江,一石二鸟

澜沧江在2008年规划建设八级梯度水电站,景洪电站、橄榄坝电站、勐松电站建成后,澜沧江两岸的水陆岸线将发生较大变化。考虑到建设沿江滨水设施既可以改善城市面貌,同时也能够为旅游发展服务,因此启动西双版纳州首府——景洪市的沧江新区总体规划,意在提升一江两岸的滨水土地利用及旅游开发价值。

3.3.2 江城一体发展商务核心,艺术岸线营造行者天堂

规划以在推动景洪市跨江发展的同时,带动西双版纳旅游业“二次创业”转型为目标,将沧江新区定位为集民族文化与滨江城市风情于一体的现代化、生态化综合城区,同时也是澜沧江黄金旅游线路上回归原生态自然环境的国际休闲度假区。首先围绕江城一体化的空间发展策略为核心——“以江兴城、江为城用”,推动城市一江两岸共同;第二,将景洪市沧江新区定位打造为版纳旅游目的地,建设成为澜湄次区域的一个崭新的商务旅游核心节点,带动地区经济增长;第三,艺术性营造滨江旅游岸线,将滨江打造成旅游者、步行者的未来水天堂,在提升市民生活质量的同时,吸引游客驻足停留(金云峰,等,2007)。

3.3.3 分段定位开发,计划适时建设

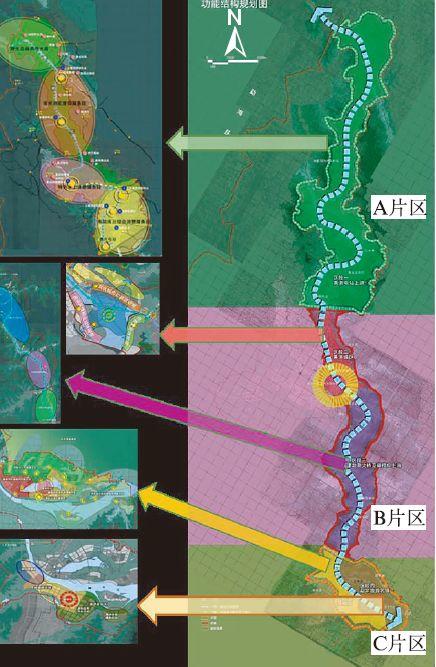

为使规划能够合理有效实现,根据滨江沿岸的情况不同,分区段定位、规划用地和项目类型,例如在城区区段规划有旅游项目,推动城市发展的同时,也便于旅游产业发展,从城市用地角度出发也更利于招商引资。

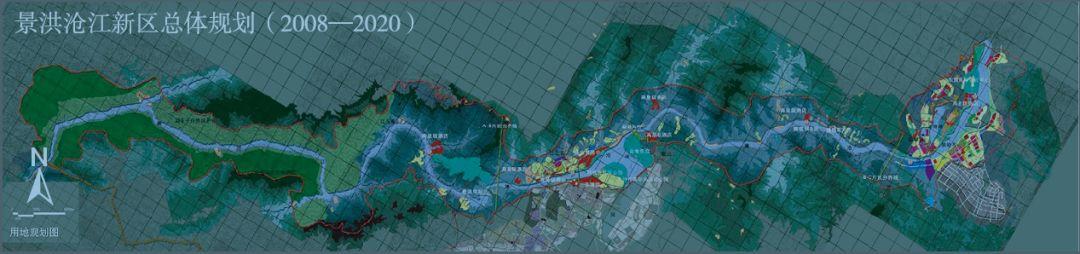

总体空间结构布局为“一带”,即澜沧江发展带;“一核”,即环湖城市新兴活力核心;“三片”,即以景洪电站与橄榄坝入口为界将整个新区分为上、中、下三个片区,分别命名为A、B和C片区;“五段”的用地结构,即景洪电站上游区段、景洪城区区段、勐泐大桥至橄榄坝上游区段、勐罕旅游名镇区段、景哈乡区段(图7)。在功能结构布局和用地规划的基础上,规划一系列重点建设项目,根据项目类型进行选址,并制定具体的开发建设内容及实施计划,确保项目适时推进完成(图8)。

图7 沧江新区总体规划总体布局图

(2008—2020 年)

Fig.7 General layout of the master plan ofCangjiang New District (2008—2020)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2008.

图8 沧江新区总体规划用地规划图(2008—2020 年)

Fig.8 Land use plan of the master plan of Cangjiang New District (2008—2020)

资料来源:上海同济城市规划设计研究院, 2008.

3.4

三个规划执行后的结果分析

以上的三个旅游规划项目涉及不同规划层次,并且分别运用了不同的规划思路和策略推动旅游发展。第一个规划——勐仑镇旅游小镇规划是景区与村镇互助共赢、组团发展,保护民族文化特色的规划思路;第二个规划——西双版纳州旅游发展总体规划是以景点为抓手,加强轴带、片区发展的战略模式;第三个规划——景洪市沧江新区总体规划是以落实用地,建设时序与发展相适应,提升城区人居质量带动旅游发展的规划策略。

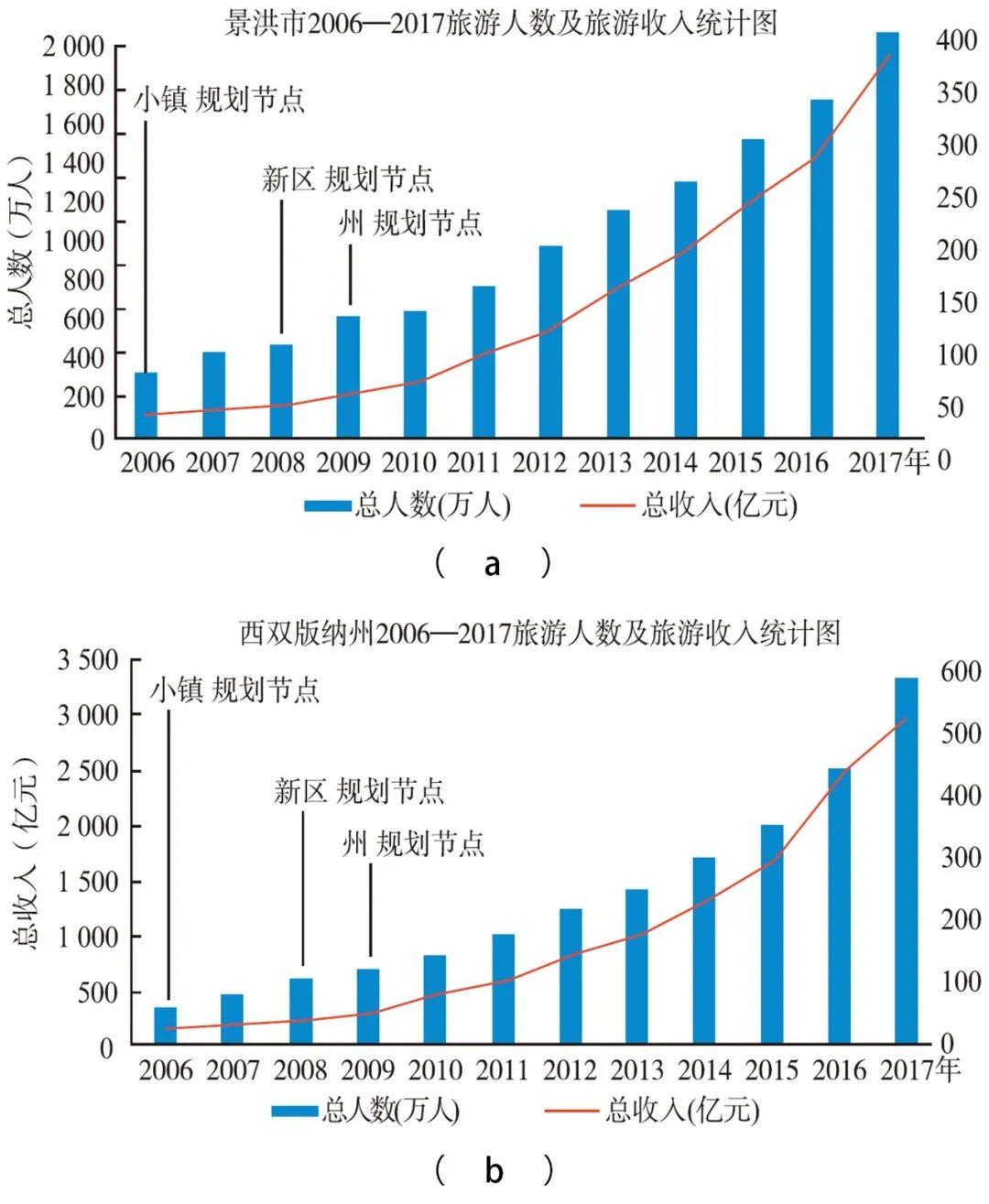

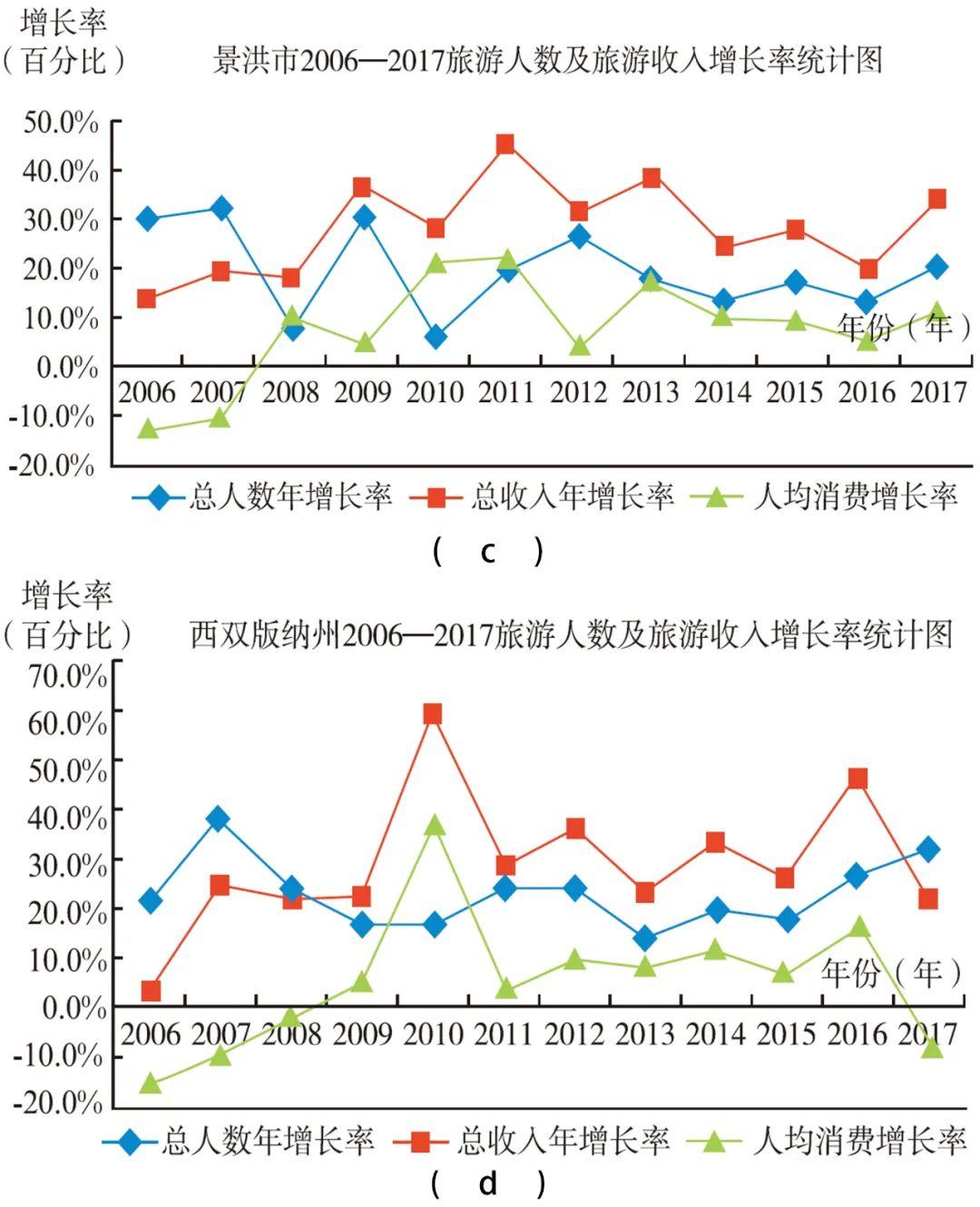

从规划执行到至今十年时间,通过对西双版纳州曾经规划的地区考察回访,根据西双版纳州和首府景洪市的旅游数据变化(图9) 以及景洪市和勐仑镇旅游项目的建设情况(表1、表2),分析总结旅游规划对地区旅游发展的作用和意义。

图9 西双版纳州和景洪市2006—2017 年旅游人数及旅游收入统计图

Fig.9 Tourist arrivals and revenues of Xishuangbanna Prefecture and Jinghong City from 2006 to 2017

(a 为景洪市旅游人数和收入量,b 为西双版纳州旅游人数和收入量,c 为景洪市旅游人数和收入增长率,d 为西双版纳州旅游人数和收入增长率。)

资料来源:根据景洪市及西双版纳州2006 年至2017 年《政府年度工作报告》整理汇总.

表1 勐仑旅游小镇规划建设项目实施情况

Tab.1 Project Implementation of the Plan of MenglunTourism Town

资料来源:作者实地调研整理.

表2 沧江新区总体规划建设项目实施情况

Tab.2 Project Implementation of the Plan of CangjiangNew District

资料来源:作者实地调研整理.

3.4.1 总体趋势

从整体来看,规划执行之后,州和景洪市的旅游总收入增长程度均有明显上升变化。如景洪市2008年完成沧江新区规划,2009年旅游总收入和总人数的增长率都上升约20%;而西双版纳州在2009年完成旅游发展规划后,2010年总收入呈现跳跃式增长;并且在之后的几年里,景洪市和西双版纳州的旅游总收入增长幅度都保持在较高水平(图9)。

然而在考察回访的规划建设项目发现,勐仑镇建成的建设项目几乎很少,并且重点建成的高星级酒店也超出了计划建成时间,这暴露出小镇当时的发展阶段与建设项目层次的不吻合。而景洪市沧江新区的规划项目几乎都已建成,并在后期还吸引进驻了其他大型旅游项目,这体现了符合城市内在发展需求的建设项目可以助推城市更加迅速地提升(表1,表2)。

3.4.2 全州数据结果分析

从西双版纳全州来看,旅游总收入增长明显的同时,旅游总人数增长程度并不明显,保持在20%左后,近两年才有所突破。这可以看出人均消费水平逐年上升明显,这也体现了西双版纳州在旅游发展水平和层次上具有较大的提升。

3.4.3 景洪市数据结果分析

由于沧江新区项目具有土地利用规划,可直接纳入城乡规划进行实施,2009年到2014年是景洪市沧江新区规划的实施建设时期,随着城市基础设施的建设逐步完成,增长率逐步放缓,年旅游总收入与总人数均平稳保持在较高水平。

3.4.4 景洪市和西双版纳州数据结果对比

将景洪市和西双版纳州的数据对比来看,规划实施后,二者的同年总收入增长率变化趋势几乎均为反向。这一现象并不是偶然,这与西双版纳州整个旅游体系结构相关,虽然沧江新区项目范围仅在景洪市区内,但该项目却起到组织、带动景洪市乃至整个西双版纳旅游发展的核心作用。在协调和组织的过程中,景洪市成为游客停留和集散的中心,与西双版纳州其他地区形成了沟通和传输的关系,所以出现了此消彼长的现象。

4

全域旅游规划体系的形成与构建

在全域旅游规划中,旅游行为方式的转变决定了规划定位与思路方向的实质性变革,资源组织的转变体现了规划空间布局体系的飞跃性发展,规划实施的转变成为对全域旅游规划起到关键作用的决定性优势,进而全域旅游规划能够从全方位、各角度适应当今社会、经济、文化发展的新常态和新需求(金云峰,等,2016)。

4.1

行为方式转变:顺应时代变革,从“走马观光”转向休闲度假

面对当前人们日常工作压力大、生活节奏快的现状,慢节奏和放松的旅游体验成为许多人假日调整身心状态的必需品,传统的景点观光旅游方式已不能完全满足多数人的需求,仅具有单一观光类旅游产品的景点和景区遇到了发展瓶颈。因此,在旅游行为方式从观光向休闲度假转变的时代,为了化解新型度假方式需求与传统观光方式供给之间的矛盾,旅游规划思路也要顺应变革进行转型和提档升级,即“从单一景点景区建设向综合目的地服务转变”。

4.2

资源角度转变:以核心目的地带动全局散点,形成完整体系

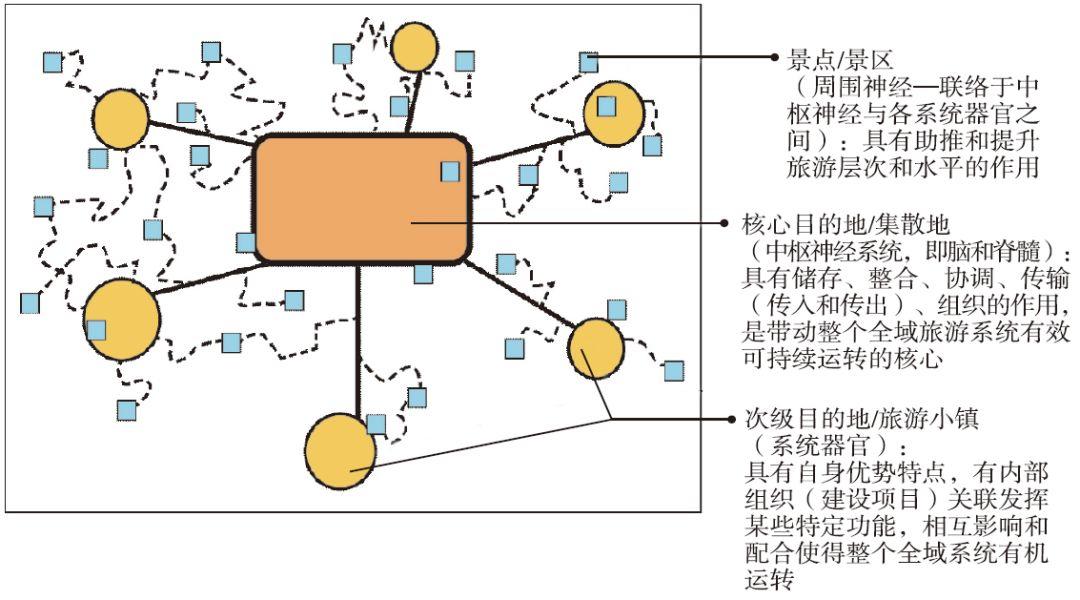

从三个项目的实践路径和结果来看,整个地区的旅游发展是由不同要素角色、层级结构而组成、运转的,这就组成了全域旅游规划体系结构(图10)。旅游核心目的地(如景洪市) 相当于生命体中的中枢神经系统,具有储存(游客停留)、传输(游客集散)、整合(旅游产品及信息)、协调和组织(景点、景区)的作用,它带动和沟通整个地区内景点和次级目的地发展,是保证整个全域旅游体系有效可持续运转的核心。次级旅游目的地一般是具有旅游资源特色的小城镇,它相当于生命体的系统器官,具有自身的优势特点(如地域文化、自然环境等),内部的机体组织(建设项目) 可关联发挥某些特定功能,外部各个系统器官之间形成相互影响、相互配合的关系,使得整个全域旅游体系有机运转。而景点和景区散布于地区内,相当于生命体的周围神经,联络于中枢神经与各系统器官之间,丰富多样的景点和景区是全域旅游体系发展活力的保证(周聪惠,等,2008),它们具有助推和提升旅游层次和旅游发展水平的作用。

图10 全域旅游规划体系结构示意图

Fig.10 The structure of the pan-regional tourism planning system

资料来源:作者自绘.

全域旅游规划体系中,每个层级各司其职,根据旅游发展地域、城市的情况不同,可编制不同层次的规划,确定其充当的角色,找准定位,寻求解决问题的正确方法路径,从而发挥其应有作用。

4.3

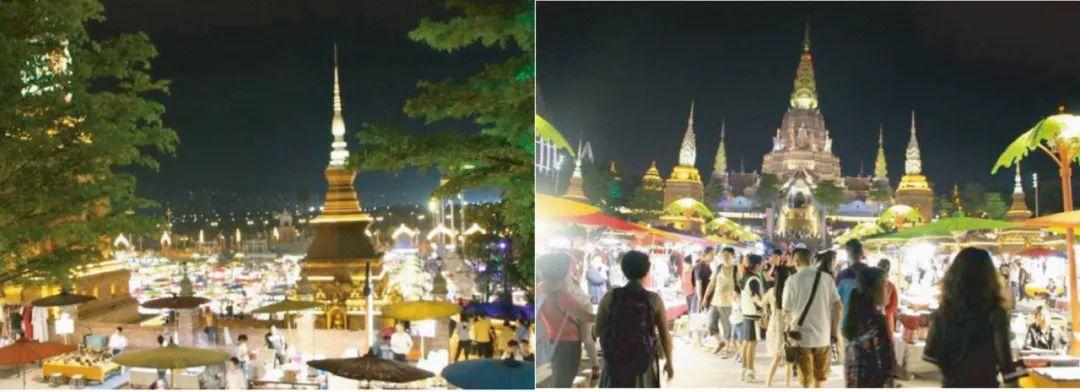

从规划实施转变:统筹项目落实,建设时序与发展阶段对应

全域旅游不仅具有带动全产业联动的作用,还对地方基础设施和人居环境提出了更高的要求。因此根据地方发展阶段,运用规划手段将旅游业发展愿景与相关城乡建设同步考虑,把旅游规划落实到建设项目,指导资源真正转化成现实的旅游产品。在破除旅游业的发展瓶颈的同时,推动地方经济、社会、文化共同发展得以改善民生。转变规划从蓝图走向行动方案,更新提升地方人居环境质量,达到从“景区”为中心的单个旅游产业提高,到“全域”发展的整个区域联动提升的目的(图11,图12)。

图11 沧江新区的滨江夜景(2018)(左)

Fig.11 The riverside night view of Cangjiang

New District

资料来源:作者自摄.

图12 沧江新区的旅游场景(2018)(右)

Fig.12 The tourist scene of Cangjiang

New District

资料来源:作者自摄.

5

结 语

自2006年编制《勐仑国际旅游小镇发展战略规划》、到2008年《景洪市沧江新区总体规划》、2009年《西双版纳州旅游发展总体规划》,至今十余年来,旅游方式的总体格局发生了巨大的变化。“全域旅游”作为近年的新热词,被争相涉足和提及(金云峰,2017),本文案例在当时虽没有冠以“全域旅游”项目名称,但三个项目合在一起正好就是当今的全域旅游规划,其先行探索的全域旅游规划的结论是:须准确把握现存矛盾和关键问题,才能精准将规划落到实处。根据发展地区的情况和承担角色不同,确定其定位,并寻求正确的发展方法路径,使规划真正成为地区和旅游业转型升级的有力抓手。

金云峰 同济大学建筑与城市规划学院景观学系 副系主任 教授

万亿 同济大学建筑与城市规划学院 博士研究生

周晓霞 上海同济城市规划设计研究院有限公司金云峰教授工作室 通讯作者

全文刊载于 《城市规划学刊》 2019年第7期

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):从“景区旅游”向“全域旅游” 发展的规划探索——以西双版纳10年规划实践路径为例

规划问道

规划问道