本文需阅读 – 28分钟

一览众山小

Sustainable

Cities &

Mobility

城市规划与发展战略

城市综合交通

公共交通与非机动化出行

活力街区、街道与城市设计

量化城市与大数据

「一览众山小-可持续城市与交通」

2020年 | 3月19日期

团队成员

原文/ IAN KLAUS、Roger Keil、

Creighton Connolly、S. Harris Ali

翻译/ 王雅桐 编辑/ 众山小 校核/ 众山小

文献/ 梁晨雪 排版/ 王红杰

微博 | weibo.com/sustainablecity

一览导读

阅读

正文

则一、流行病也是城市规划必须面对的问题

原文/ IAN KLAUS 翻译/ 王雅桐

图一、为了防控新冠肺炎,韩国士兵正在对首尔Gagnam地区的人行道消毒。图:SeongJoon Cho/Bloomberg

COVID-19会改变城市的设计方式吗?Connected Cities Lab 的Michele Acuto 将和我们一起探讨城市密度、城镇化和流行病预防等议题。

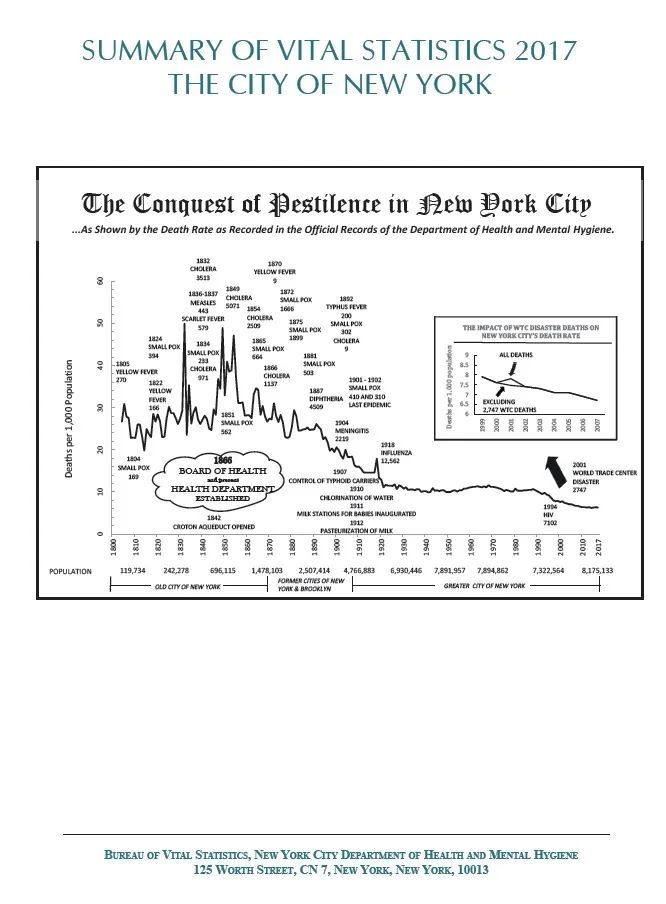

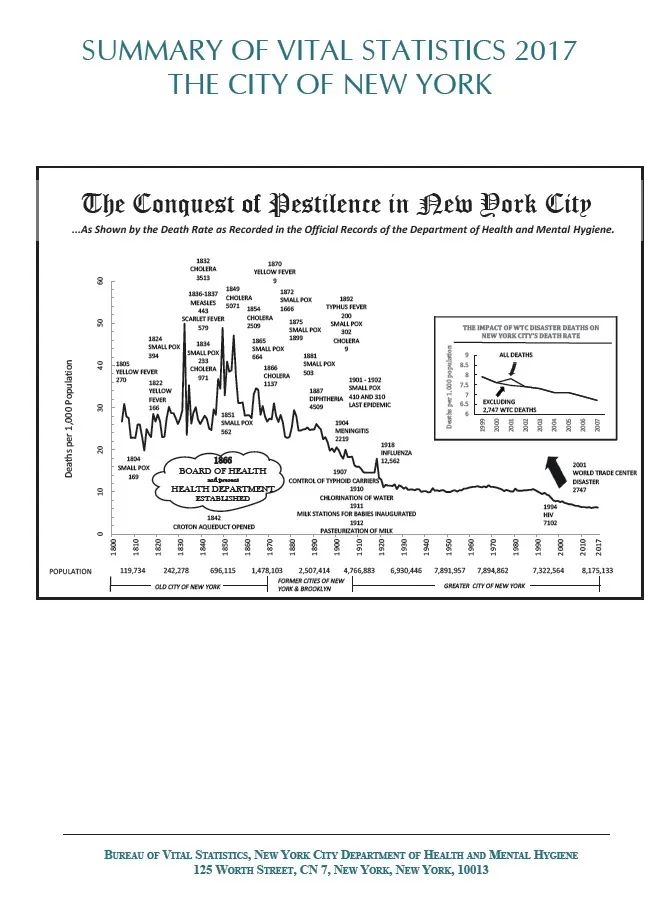

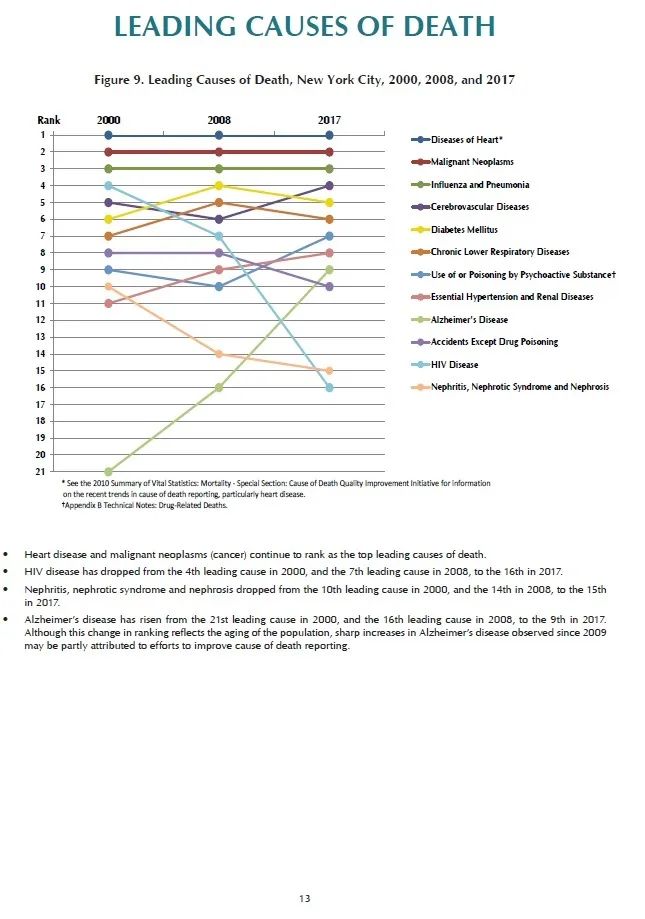

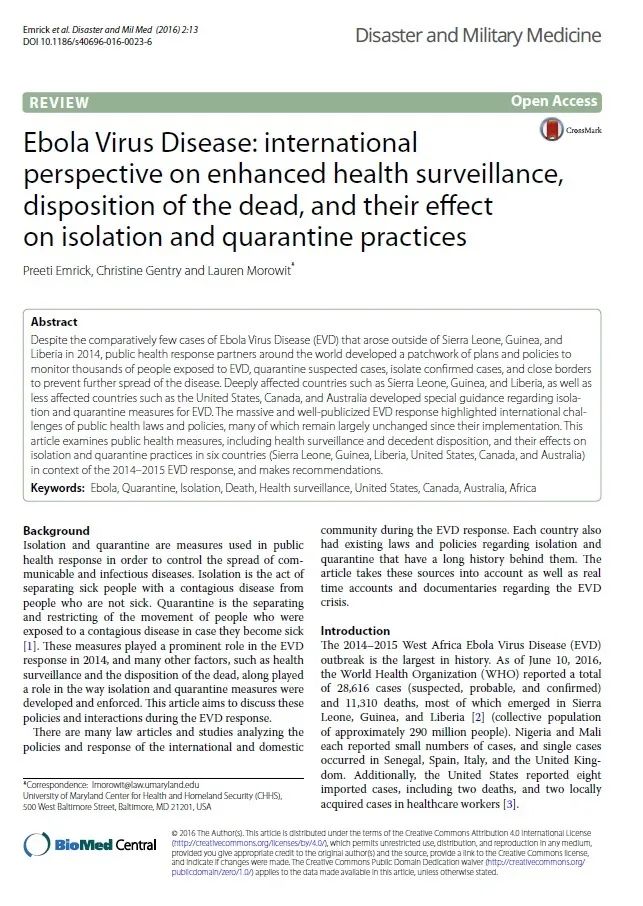

疾病往往深刻影响着城市。城市规划和管理发展史中,数次标志性变革都是因公共卫生危机而起(比如霍乱的爆发),比如伦敦都市工作委员(Metropolitan Board of Works, MBW)的成立和19世纪中叶污水处理系统的改善。这份长长的传染病名单上记录着1918年席卷纽约年在西非爆发的埃博拉 (参考文献1,请后台留言下载)和墨西哥城的西班牙流感年在西非爆发的埃博拉 (https://www.jstor.org/stable/10.5149/9781469648774_tutino)、2014年在西非爆发的埃博拉 (参考文献2,请后台留言下载) ,如今,这份名单上多了COVID-19的名字。而COVID-19疫情的爆发,很可能对城市空间产生深远影响。

对于墨尔本大学设计学院全球城市政治学教授Michele Acuto认为,城市设计和公共卫生的学科交叉日益重要。Michele Acuto所负责的Connected Cities Lab (https://research.unimelb.edu.au/connected-cities)一直在推动城市政策发展的前沿,而他本人同时以多种形式置身于城市卫生事业,包括和欧洲委员会、世界卫生组织西太平洋区域办事处合作等等。当墨尔本大学大力投入研发COVID-19疫苗时,Connected Cities Lab则一直以城市规划的视角研究流行病预防。

CityLab对话Acuto,探讨了COVID-19将如何改变我们研究城市的方式,更重要的是,我们在城市中居住生活的方式。

Q

CityLab:大部分新型冠状病毒的报道感到意外的是,城市空间和全球人口和货物的流动加剧了流行病的风险,这似乎是头一回。但是城市发展史又从来都是和传染病相伴相生的。

Michele Acuto: 任何城市或医疗方面的专业人士都会告诉你,这绝非新鲜事。从鼠疫到SARS,再到埃博拉,你可以把COVID-19和这些传染病做横向对比。这里需要慎重的是,不要在没有证据的情况下,就急于认定他们之间的相似性或者直接得出结论。COVID-19的致命性远低于死亡率60%的埃博拉,也低于SARS和MERS的30%。

但是较低的死亡风险,往往意味着更高的传播风险,这将在全球范围内带来巨大挑战。隔离只有在人们可以识别患病人群的前提下才能发挥作用,而由于COVID-19的症状和潜伏期的特点,很难快速识别出患病人群。这种情况更类似于1918年的西班牙大流感,以及2009年的甲型H1N1流感。但问题是我们做好避免人群大规模感染和死亡的准备了吗?

Q

CityLab: 回首过去,我们在思考城镇化和传染病之间的关系时,是否错过了什么?我们找到自己犯错的地方了吗?

Michele Acuto:在一定程度上是的。COVID-19确实是一个关于城市边缘和乡村-城市联系的故事,而且发生在全球地图中不显眼、甚至补偿出现的的地区。Roger Keil、Creighton Connolly和Harris Ali最近展开有关这种郊区景观的争论(https://theconversation.com/outbreaks-like-coronavirus-start-in-and-spread-from-the-edges-of-cities-130666) 。一个人从武汉到德国培训——是一个从武汉的城市边缘到巴伐利亚第三圈层的故事。当然机场间是发生着全球联系,但这是一个远复杂于此的城市系统。

Q

CityLab: 这是一个重点。我们可以很容易查询到主要城市和全球供应链,然后理所当然的认为全球化就是和流行病疫情相关的。但是您告诉了我们另外一件事,就是关于非全球城市、第三梯队城市和城市边缘地区的。

Michele Acuto:是的,这实际上是关于更广泛的城市地区的问题。华盛顿州也是这样(COVID-19最早出现在小县城Snohomish),意大利也是出现在城郊地区。

Q

CityLab: 城镇化历史中相当一部分是在建立和管理避免传染病发生的响应机制,例如19世纪中叶爆发的霍乱疫情。Richard Sennett评论Joseph Bazalgette和他同时在伦敦构建这种响应机制的工作:“他们没有时间某一种特定的科学理论。他们也没有应用既定原则,也没有产生最佳实践的一般性政策。”他们只是在过程中试验并学习。您如何构思设计方法来应对从全球城市到第三梯队城市的普遍疫情呢?

Michele Acuto:现在谈COVID-19的经验教训还为时尚早,但您可以对“高密度”的带来的价值和产生的风险展开讨论。高密度很明显是这些问题中的一部分。COVID-19对我们如何管理城镇化提出了根本性的挑战。香港每平方英里约有17311人(约6884人/平方千米)。实际上,重新审视密度管理是长远角度应对流行病疫情发生的关键。

这一定程度上意味着基本服务的分散化。新加坡在SARS期间被迫关闭了主要医院。意大利等国家考虑了门到门的检测。但我们需要重新考虑测试和控制的方法,也许是数字方法。对于有500万人的墨尔本如何进行门到门测试?对于超过1000万人的上海和伦敦又如何实现呢?对比我们通常认知的最理想的城镇化方式和通常意义上避免传染病流行的方式,一些关键性的问题就浮出水面了。

Q

CityLab: 这是一个难题。即便是推崇效率和移动能力的Le Corbusier也能充分理解人与人相遇的价值——它赋予了城市能量和世界主义精神。我想请问您认为这种分散的城市——乡村状的伦敦、Hidalgo市长的15分钟巴黎(请参考一览众山小往期文章)——是我们在城市形态方面的一种回应吗?

Michele Acuto:这是一种思考方式。SARS使得一些人思考城市及其连通性作为基本要素。而随后的埃博拉疫情让人们意识到第三世界城市和全球其它部分是共生的,同时意识到城市本身凶猛的一面——人们不可能简单地将它封锁。城市不是一件物品,而是一个没有固定形态的有机体。

快进到现在,我们已经超越了第三世界和其它地区割裂的思维方式。这是一个内部联系复杂的庞大系统,意大利村庄Codogno和武汉城郊之间的联系就是个例子。我们有希望从中思考一些基本原则。

“数字基础设施可能是我们这个时代的‘公共卫生系统’。”

我们需要开始对城市数据展开全新的详细。专业人员目前可能看到的最好的东西是Johns Hopkins的CSSE信息汇总器。它将WHO、NHS等机构的数据汇总。许多国家政府的“官方数据”可能是滞后的,因此通过汇总不同来源的信息可以获得更好的信息。

不过这也使得当前的数字革命和证据的不合法性面临挑战。由于最合适的数据收集方式是通过本地地图和社区,如果这一情况不是发生在中国,而是在印度这类有大量非正规居民点的地区,诸如Slum Dwellers International之类的机构可能会用本地地图和社区走访为数据做出贡献。既然已经知道了不同来源的城市信息的合法性,就需要重新考虑什么才是正确的信息来源。

Q

CityLab: 从信息获取方面再转回建成环境的话题,我们知道给排水与废物管理帮助我们重塑城市。您能预测一下此次疫情之后有可能会发生根本改变的领域吗?

Michele Acuto:我们必须牢记我们所说的任何变化都应该在气候变化和可持续性的大背景下讨论。如果城市选择分散式发展而非致密化发展,那么就需要更好的公共交通增强其连通性。我们“应该”改变的东西和意愿并不是一致的,比如服务的分散化,供应管理的提升,食物供应实体网络的缩小等等。市场将影响事物超什么方向发展呢?是有市场价值和经济效益的方向,还是明显是倡导冗余的公共卫生和公共交通的方向呢?

数字响应这件事是我很少听到被讨论的,这也是任何历史时期不具备条件发展的。在埃博拉疫情期间有一定的数字响应,但今非昔比。腾讯和阿里巴巴的在线服务可以告诉你附近是否有确诊患者(https://www.reuters.com/article/us-china-health-qr-code/china-seeks-help-of-national-tech-giants-to-track-coronavirus-with-qr-codes-idUSKBN20B10T),人们的日常决策都是基于数字基础设施的。我来自距离意大利因疫情封闭地区1小时的地区,家人和朋友则是有赖于电子通讯信息作出日常决策。

现代规划和土木工程诞生于19世纪中叶,和公共卫生系统的发展息息相关。而公共卫生系统的发展是为了应对当时肆虐的疟疾和霍乱。而数字基础设施可能就是当代的“公共卫生系统”。

则二、在城市边缘地区,冠状病毒爆发并蔓延

原文/ Roger Keil, Creighton Connolly, S. Harris Ali

翻译/ 王雅桐

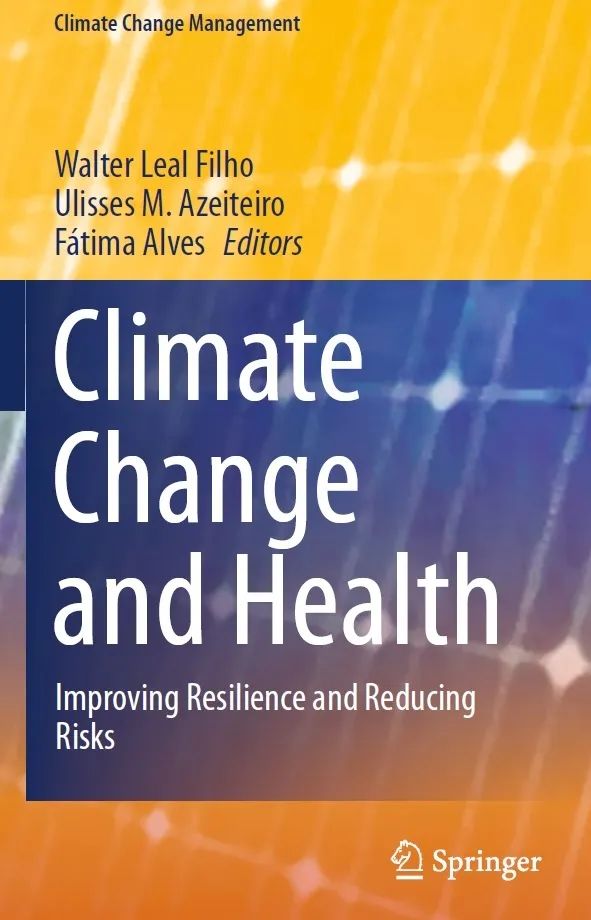

新发传染病与我们的生活方式和生活场所息息相关。尚未结束的COVID-19疫情就是城市发展和新发(或正在发生)传染病之间关系的一个案例。

就像2003年的SARS疫情,持续不断的城镇化,范围更广、速度更快的交通方式,以及由于城市郊区蔓延造成的城市生活和自然环境之间不断缩小的距离,都和跨物种感染不无关系。(参考文献3,请后台留言下载)

新冠病毒目前最早的感染确诊者出现在武汉——一座九省通衢,同时是国际运输枢纽的城市。此后,这座巨大的城市成为了历史上罕见的巨型隔离区,同时用不到两周的时间建设了雷神山和火神山医院来收治确诊患者。当疫情完全被控制、旅行禁令接触之时,我们仍需思考新发传染病在城镇化过程中出现和传播的条件。

不再是本地化事件

传染病暴发是全球事件。健康和疾病越来越趋于“城市”化,因为他们与城市的增长方式和生活方式相吻合。传染病出现的几率大大提高了。

SARS在2003年袭击了包括北京、香港、多伦多和新加坡在内的全球城市。(参考文献4,请后台留言下载) 而SARS-CoV-2引起的COVID-19的传播,远远超过全球金融中心的范围,而是跨越各大洲的城市地区,遍布全球生产和消费网络。

如今研究疾病传播,我们需要把目光从机场,转移到那些扎根于中国中部的欧洲汽车和零部件工业区、跨越亚欧非的一带一路基础设施覆盖地区,以及类似武汉的区域交通枢纽地区。

图二、马来西亚吉隆坡机场的医务人员用热像仪设备检测乘客体温,以防冠状病毒疫情蔓延(Shutterstock)

COVID-19一定程度上暴露了中国的经济联系,当然这绝非中国独有的现象。不久之前刚果民主共和国爆发的埃博拉疫情就显示出了经济和人口的联系。(参考文献5,请后台留言下载)

新贸易联系

2020年1月,总部位于慕尼黑附近的汽车零部件公司Webasto的一次培训课中四名工人感染了新冠病毒,后来证实与武汉的生产基地的联系有关。

该培训是由中国分公司的一位同时提供的,她本人并不知道自己被感染了。在巴伐利亚的整个过程中,她都没有任何症状,只是在返回武汉的飞机上感到了身体不适。

第一位同事感染后,另外三位参与培训的同事也出现了症状,随后被证实确诊,同时感染了其它同事和家人。

最终Webasto和其他德国生产生暂时暂停了在中国的生产活动,德国汉莎航空等航空公司取消了飞往中国的航班,巴伐利亚110位密切接触者被卫生官员建议“居家隔离”。

这次疫情的爆发最终可能会停止,但在停止前,它对人类造成的痛苦、死亡和经济损失不会停。由于这个疾病似乎已经扎根在一些地区,未来它有可能一定程度上瓦解文明。但是当疫情结束的时候,也许正是下一次疫情爆发开始酝酿之时。

疾病的转移路径

如果我们想更有效的预测、避免新发传染病爆发并及时做出相应,就需要更好的理解当今城镇化扩张的模式。

首先,我们需要掌握疾病爆发的地点,以及它与城镇化所带来的自然、空间、经济、社会和生态变化之间的关系。接下来,我们需要知道新型的城镇景观本身如何在阻止疾病爆发的过程中发挥作用。

快速城镇化过程使得疾病易于传播,因为城市的边缘地区更容易受到蚊子、扁虱等疾病媒介或是其它跨物种传播疾病的影响。

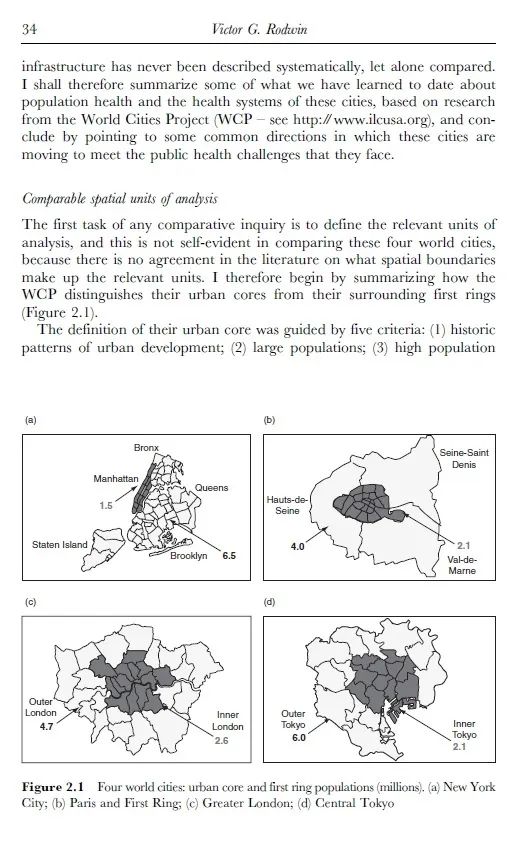

为了更好的不断扩张的城镇化和传染病之间的关系,我们的研究确定了需要重点关注的三个方面:人口变化和机动性、基础设施和治理。

旅行和运输

人口变化和机动性是之间相关的。冠状病毒从武汉的城市边缘(该地区去年生产了160万部汽车)转移到遥远的巴伐利亚郊区(该地区生产汽车的特定零部件)。

被隔离的巨型城市和邮轮向我们表明了,当全球化的城市生活陷入停顿时,会发生什么。

基础设施是核心:疾病可以通过诸如国际航空网络等全球化的基础设施在城市间迅速传播。机场常常位于城市边缘,这也为控制巨型城市区域中疾病爆发的负责者带来了更复杂的治理和管辖权问题。

图三、如果我们想更好地理解如今传染病的传播和控制机制,就需要关注不断扩张的城镇化和构成当代生活的基础设施(Creighton Connolly),作者提供

我们还可以假设疾病爆发加剧了机动性基础设施在现有的可获得性和受益群体方面的不平等。这些方面的失衡也会影响对疾病爆发的响应。城市快速增长揭露的脱节现象,并没有随着社会和高技术基础设施的发展而得到改善。

最后,SARS-CoV-2暴露了各层级治理中的短板和潜在机会。隔离整个大城市的做法可能并不能在所有体制的国家中都能顺利推行,但是即便在中国,中央、区域和地方政府之间协调的不充分,也会造成各层级治理的割裂。

这也映射出SARS期间加拿大政府间管理的混乱(参考文献6,请后台留言下载)。当我们进入又一次的特大城镇化浪潮,城市地区需要发展高效且创新的方法来应对新发传染病,而不是依赖于可能在全球范围内造成损失甚至是适得其反的自上而下的管理方式。这可能在与种族主义和文化间冲突斗争的过程中尤为重要。

在过去的几十年中,全球人口的大规模快速增长,增加了疾病暴露的机会,也为控制传染病暴发提出了新挑战。城市研究者需要探索城镇化与传染病之间的新关系。这将需要跨学科的方法,需要地理学家、公共卫生科学家、社会学家等等,来开发新的解决方案,以预防或减缓未来的疾病爆发。

一览众山小

免费下载

免费下载一览众山小提供的原文资料:

微信公众号 SustainableCity后台留言

或电邮 Daizongliu@qq.com

01

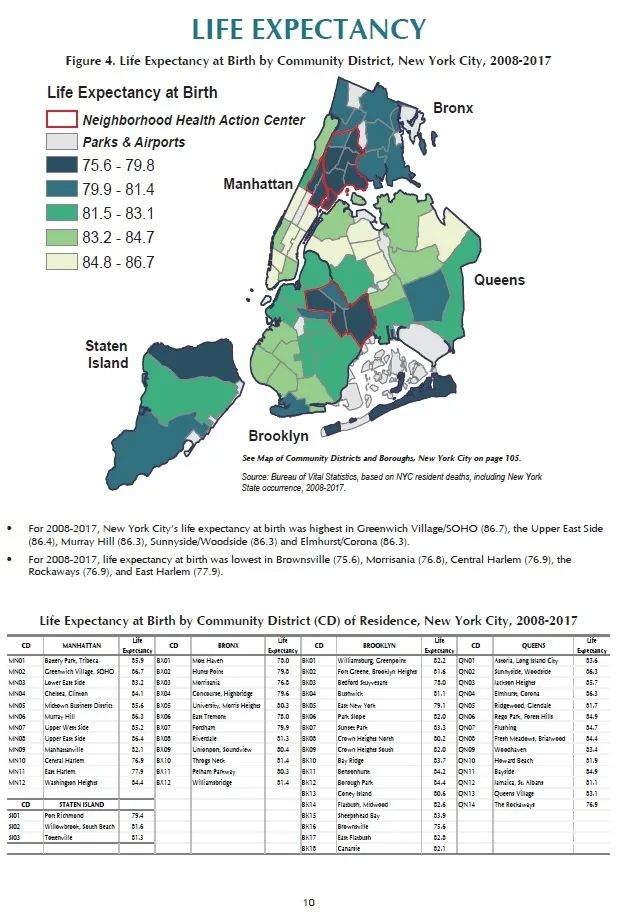

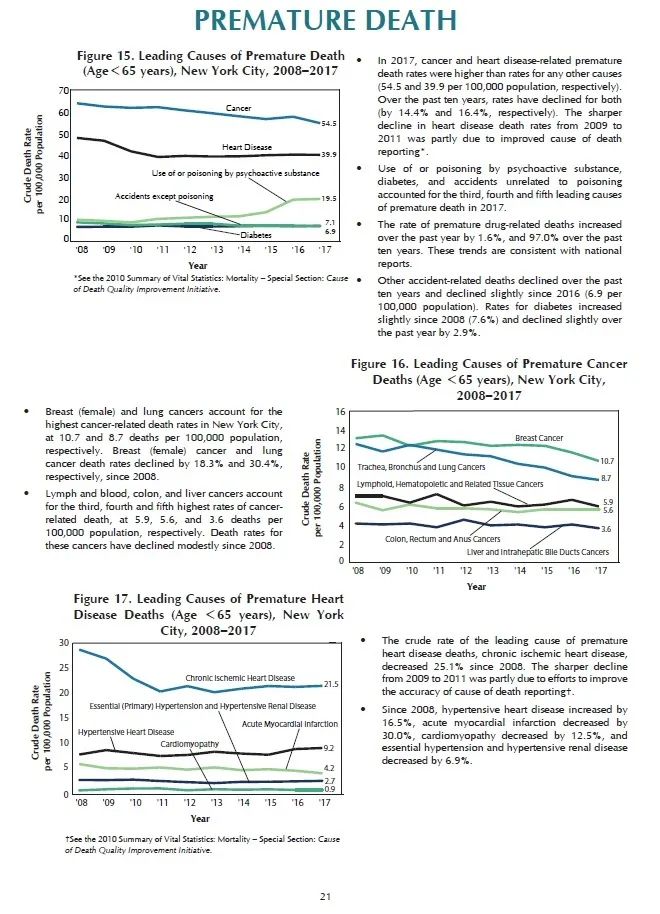

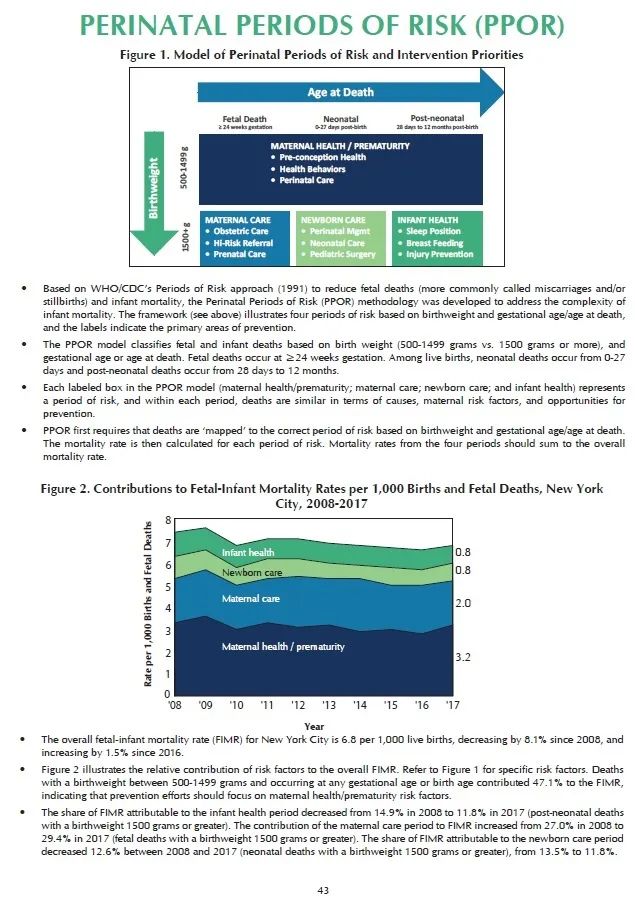

《2017年纽约市主要统计数据摘要》

02

《埃博拉病毒:加强健康监测、死者处置及其对隔离和检疫实践的影响的国际观点》

03

《网络化疾病 – 全球城市发生的新兴传染病》

04

《全球城市与传染病的传播:加拿大多伦多非典综合症(SARS)案》

05

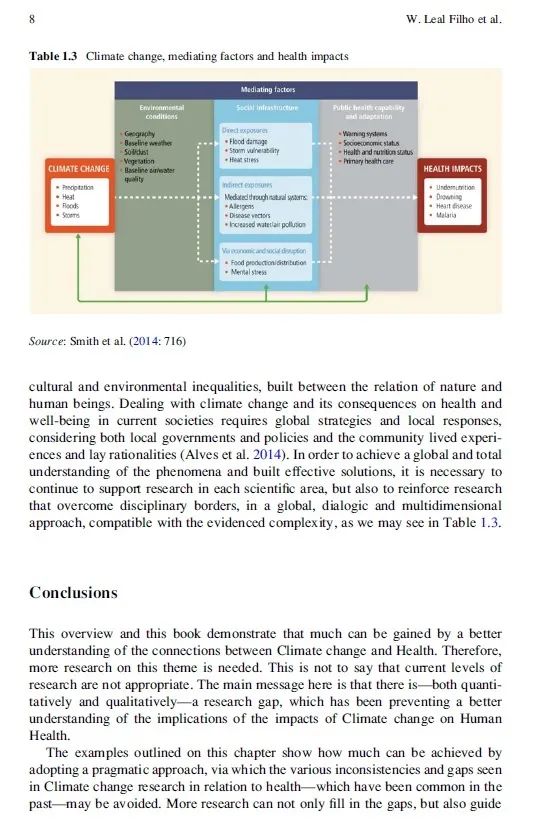

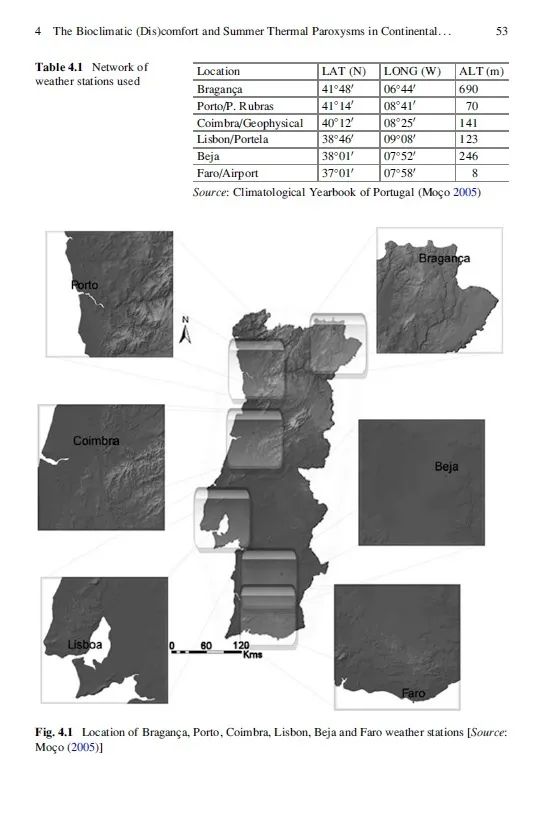

《气候变化与健康 – 改善韧性并减少风险》

06

《患病城市的治理:新兴传染病时代的城市治理》

2014-2020 © 转载请注明:

转载自公众号“一览众山小-可持续城市与交通”

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):新冠病毒与城市︱大流行病也是城市规划的问题 (两则)

规划问道

规划问道