2020年3月20日,上海同济规划院空间规划研究院、培训办和党总支宣联合通过线上视频会议,开展了空间规划系列第六场学术交流活动。本次活动由我院空间规划研究院院长孙施文教授主持,浙江大学公共管理学院城市发展与管理系主任石敏俊教授进行题为《空间极化与城市发展》的学术讲座。

《空间极化与城市发展》讲座截图

一

研究背景

2019年8月,中央财经委第五次会议专题讨论区域经济发展,提出区域发展新思路:中心城市与城市群为区域发展主要形式,要增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载力。

二

发展要素的空间极化

1

经济、人口和产业存在空间极化

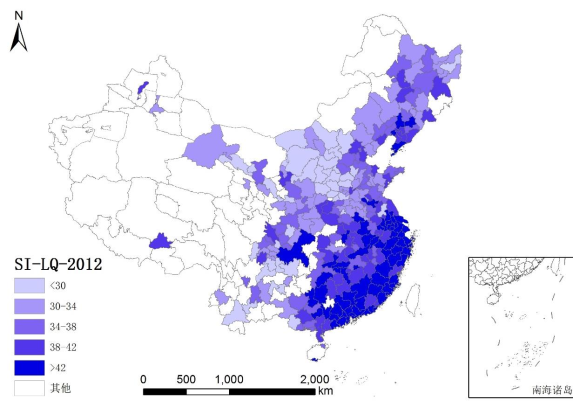

经济和人口明显向中心城市和城市群极化流动。都市区核心城市单位从业人员占全国的份额从2000年的36.5%增加到2017年的48.3%,都市区外围城市、区域性中心城市和其他区域的份额趋于下降。

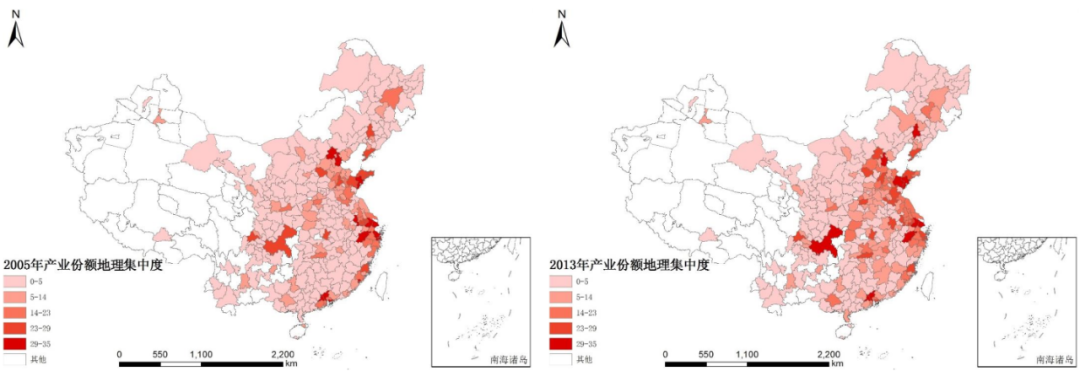

产业发展存在空间极化。从产业份额看,在容易流动的35个制造业和生产性服务业部门中,都市区核心城市平均每个城市拥有23.9个专业化部门,远高于其他区域的1.8个。从变化来看,从内陆与沿海的地带性极化走向中心城市极化,中部地区虽然有所增加,但是基本格局仍未扭转,空间极化仍在持续。

图1 2005与2013年产业份额地理集中度

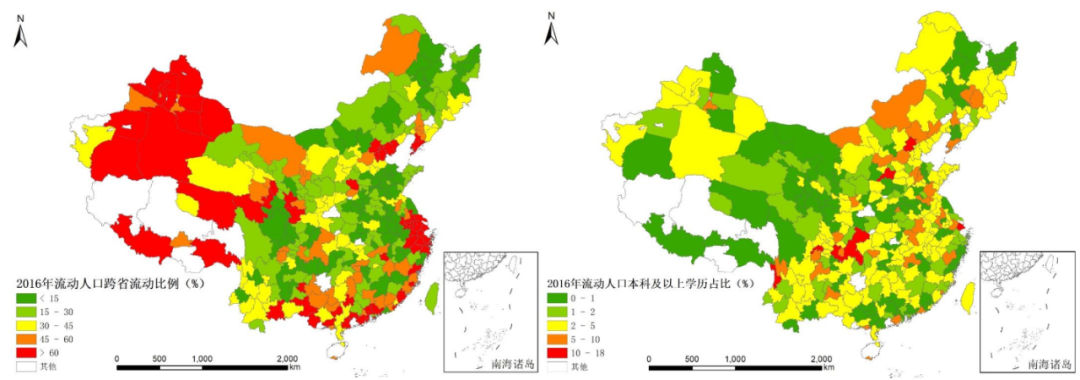

人口流动存在空间极化。分析五普和六普数据,发现人口流入中心主要为沿海以及内陆的省会城市。从城市群来看,中心城市人口为净流入,外围城市人口为净流出。分析国家卫健委流动人口调查数据,发现省外人口流入地集中在沿海地区中心城市与沿边区域;进一步细分流动人口的受教育水平,发现高学历人口主要流入中心城市。

图2 2016年流动人口跨省流动比例(%)(左)

图3 2016年流动人口本科及以上学历占比(%)(右)

2

空间极化的驱动力

驱动力一:市场机会。

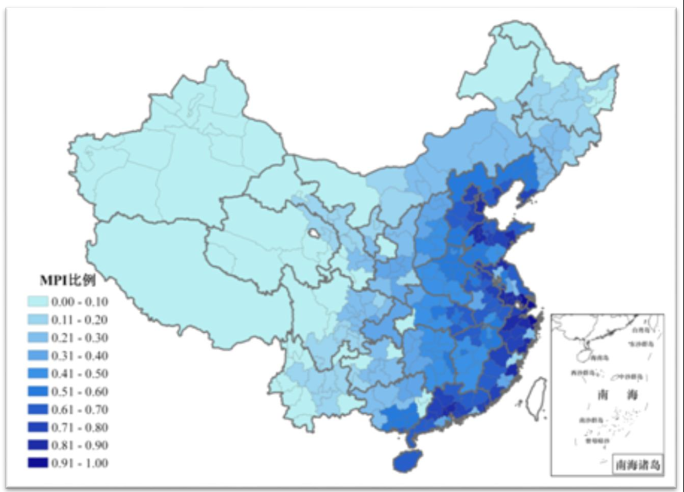

从市场邻近性看,用市场潜力指数表征市场邻近情况,发现市场潜力指数沿海向内陆地区逐级递减。市场邻近越好,企业的盈利机会越多,因此,产业向沿海极化的趋势与市场邻近的条件有关。

图4 市场潜力指数分布

从产业的空间带动能力看,对本地产业带动能力的空间差异并不是地带性的,中心城市带动能力相对强。而对周边区域带动能力表现出明显的地带性差异,东南沿海区域带动能力强。整体来看,沿海地区的产业空间带动能力大,而内陆的中心城市和省会城市的也较大。产业关联也是吸引产业极化的因素。

图5 综合产业空间带动能力分布

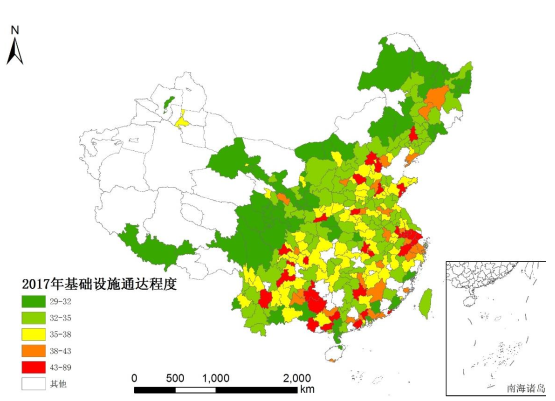

驱动力二:基础设施通达性。

用高铁站停发车车次数量、高速公路网密度等指标衡量基础设施通达性,发现中心城市和城市群的交通基础设施和市政基础设施明显优于其他区域。

图6 2017年基础设施通达程度

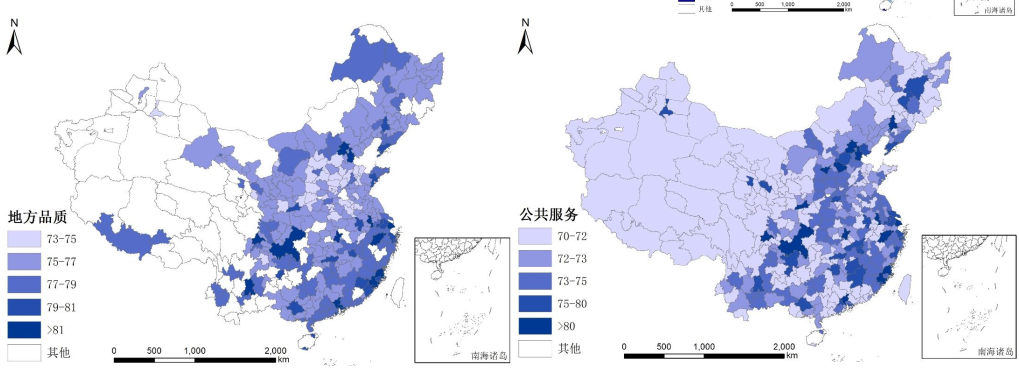

驱动力三:公共服务和地方品质。

通过市政管道密度、公共设施密度等指标综合分析,发现中心城市和城市群的公共服务和地方品质明显优于其他区域。

图7 地方品质(左)

图7 地方品质(左)

图8 公共服务(右)

驱动力四:创新能力。

创新要素在中心城市聚集,而高创新能力的企业集中在北上广深。

全国创新能力1000强企业中,有723个集中在31个都市区核心城市。创新能力的空间差异比空间发展水平的空间差异更大,都市区外围城市和区域性中心城市创新能力不足,严重制约着产业转型升级。

3

发展动力的空间极化

经济和人口向中心城市和城市群的极化流动,走向以中心城市为节点的空间网络结构。2017年前,经济发展优势区域的GDP增速明显高于其他区域,是全国经济增长的主动力源,2018年后各类区域GDP增速都趋向收敛,因此,亟需探寻能够带动全国高质量发展的新动力源。

4

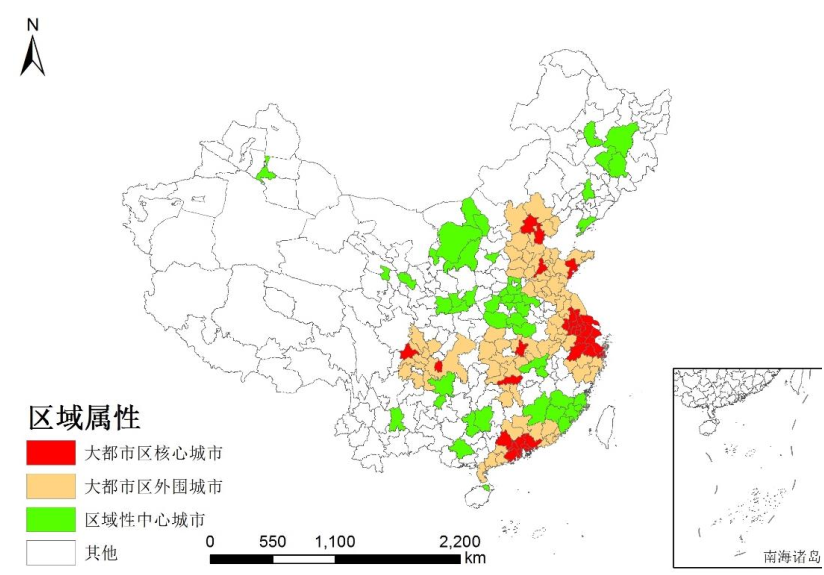

经济发展优势区域的类型

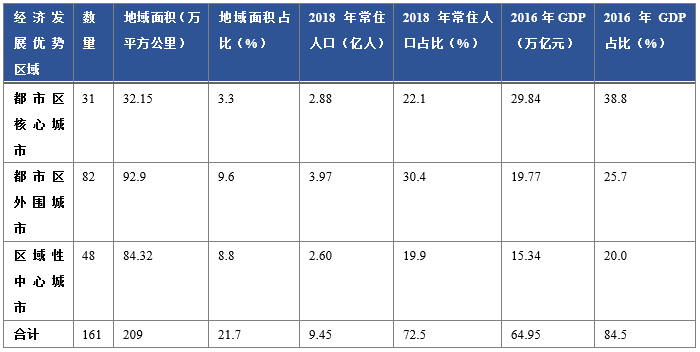

可以将经济发展优势区域分为三种类型:都市区核心城市,为万亿元级或千万人口级的核心城市。都市区外围城市,是邻近核心城市的城市。区域性中心城市,指2千万元级的中心城市。统计发现经济发展优势区域约占全国20%的地域面积,承载70%以上的人口和85%的经济总量。主要分布沿海或沿江,为六大片区:长三角、珠三角、京津冀、山东半岛和成渝,其中长三角的体量最大、地位最高。

图9 经济发展优势区域

表1 经济发展优势区域面积、常住人口和GDP

5

经济发展优势区域的特征

特征一:经济规模大,经济密度高,吸纳就业人口多,发展优势不断增强。

2017年,经济发展优势区域的单位从业人员占全国的87.6%,高于常住人口份额和GDP份额,反映出经济发展优势区域吸纳就业人口的能力较强。

特征二:产业专业化水平高,创新能力强,空间带动能力强,是全国经济增长的主动力源。

35个制造业和生产性服务业部门中,经济发展优势区域平均每个城市拥有12.6个专业化部门,远高于其他区域的1.8个。

特征三:城市基础设施较好,开发强度大,人口密度高。

经济发展优势区域的交通基础设施和市政基础设施明显优于其他区域。无论是高铁车次数量、民航客运量,还是轨道交通长度、高速公路密度和路网密度等,经济发展优势区域均明显优于其他区域,尤其是都市区核心城市的优势更加明显。经济发展优势区域的土地开发强度和人口密度也明显高于其他区域,尤其是都市区核心城市,土地开发强度大,人口密度高。

三

空间极化与城市发展面临的问题

问题一:都市区发展空间分化态势明显

首先,都市区核心城市的综合承载力遭遇天花板,“大城市病”日益严重,向都市区外围城市疏解功能已成为现实需求。

其次,制造业从都市区核心城市向都市区外围城市和区域性中心城市转移。2004年至2013年,都市区核心城市的制造业产出占全国的份额从54.7%下降到40.1%;都市区外围城市的制造业产出占全国的份额从2004年的22.6%增加到2013年的30.4%。

同时,都市区外围城市的经济密度和人口密度远低于都市区核心城市,产业集聚水平不高,专业化部门偏少,生产性服务业发展滞后,服务业占比偏低。

问题二:空间连通性制约都市区空间融合

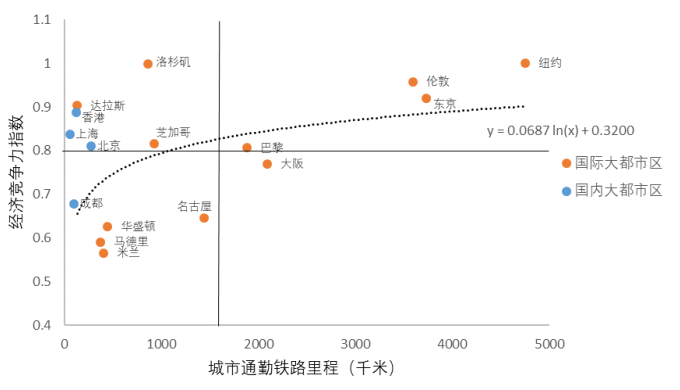

与国际大都市相比,北京、上海等特大城市的城市通勤铁路里程明显偏少,中心城区和周边区域、核心城市与外围城市之间的空间连通性较差,都市区核心城市和外围城市之间的空间融合程度较低。

图10 国内外大都市的经济竞争力与城市通勤铁路里程

都市区核心城市和外围城市各自为战,都市区外围城市吸纳产业和人口能力有限,虹吸效应占据了主导地位。导致发展要素呈空间极化的单向流动,而不是可双向流动。

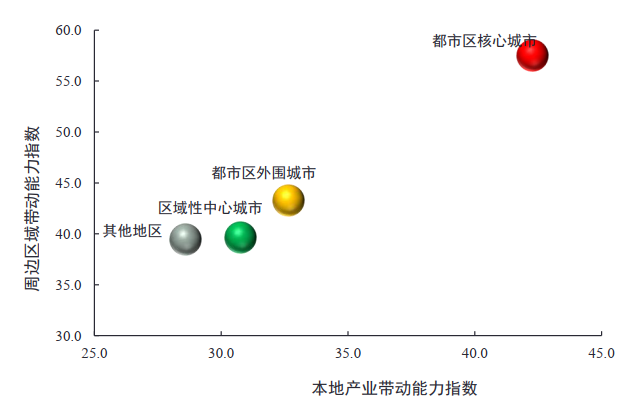

问题三:区域性中心城市空间带动能力不够

区域性中心城市的基础设施相对较好,但创新能力不强,经济密度和人口密度不高,空间带动能力较弱,难以带动周边区域发展。的中部地区郑州、西安等省会城市首位度不断提升,与周边区域的差距趋于扩大,“发展孤岛”的现象日趋凸显。

图11 本地产业带动能力指数与周边区域带动能力指数

问题四:城市三生空间不尽合理

都市区核心城市的用地分配重产业轻民生,制造业主导使得工业用地比例偏高,生活用地供给滞后于需求。与国际大都市相比,北京、上海、广州等特大城市的生活用地比例明显偏低。特大城市生活用地供给滞后,是导致地价、房价偏高的原因之一。另外,土地管理制度弹性不够,制约着城市综合承载力的提升。

图12 国内外大都市的生活品质指数与人均居住面积

四

空间极化与城市发展方向:增强发展优势区域承载能力

策略一:以都市区外围城市为重点,引导产业和人口流向优势区域

都市区外围城市是增强经济和人口承载力的最大潜力和重点所在。发挥都市区核心城市的辐射带动能力,通过空间融合发展,带动都市区外围城市的发展。

策略二:促进空间融合发展

发展方向是重视发展都市圈经济。引导发展要素从都市区核心城市向周边城镇和外围城市流动,形成要素双向流动的格局。引导中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。

发展手段是以城际交通网为重点,改善空间连通性。都市圈和城市群要完善综合运输通道和区际交通骨干网络,强化都市圈和城市群内部的交通联系,加快都市圈或城市群的交通一体化。适当增加都市圈和城市群的交通用地比例。

策略三:发挥区域性中心城市的增长极作用

首先,增强空间带动能力,培育和发展都市圈经济,带动周边区域发展,避免形成“发展孤岛”,培育和发展若干个都市圈或城市群。

其次,引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向区域性中心城市转移,吸纳就近转移的农业转移人口。

最后,促进创新要素区域融合,增强区域创新能力,强化增长极作用。

策略四:用地调整,增强土地管理制度的弹性,建设用地配置向优势区域倾斜

指标分配上,城乡建设用地供应指标与建设用地现实需求存在着空间错位。要使优势地区有更大发展空间,建设用地资源向中心城市和重点城市群倾斜。

用地结构上,都市区核心城市应当扭转重产业轻民生的思路,调整优化用地结构,增加生活用地供应,提升城市生活品质。

土地管控上,适度放宽基本农田保护的比例,增加生态用地。

发展模式上,重视闲置空间和城市更新土地的有效利用。

五

结论与讨论

国土空间规划应充分考虑空间极化的作用,以中心城市和城市群为主要空间载体,走向空间网络结构。

宏观尺度上适度分散。沿海地区深化空间融合发展,都市区核心城市带动都市区外围城市。中西部地区以中心城市和城市群发展为支点,推动空间倾斜走向空间均衡。区域尺度上相对集中。以区域性中心城市为增长极和支点城市,利用集聚经济效应,引导要素向区域性中心城市流动。中心城市需要重视发展都市圈经济,通过微中心、特色小镇等方式形成空间溢出效应带动周边区域发展。

本文由空间规划研究院助理规划师符婷婷根据讲座整理,空间规划研究院副院长王颖审核,经讲座嘉宾石敏俊教授审阅同意后发表。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):石敏俊 | 空间极化与城市发展

规划问道

规划问道