1现状核心问题

1、优秀历史建筑保护不力

优秀历史建筑保护资金匮乏。截止2011年底,在居住类优秀历史建筑220处1393幢中,一般损坏和严重损坏的比例占67%。其中,徐汇区居住类优秀历史建筑的损坏情况最少,其次为长宁。损坏情况最严重的为虹口区,其次为黄浦区和静安区。

2、法定保护要素总量不足,大量历史文化遗产要素尚未纳入法定保护体系

(1)法定保护要素规模总量

中心城12片历史文化风貌区中9片位于内环线以内,叠加优秀历史建筑的占地面积,上海内环内法定保护要素占总用地面积的比例不到20%。相比之下,巴黎环线内的法定保护要素比例为70%,伦敦中央活力区(CAZ)为60%,纽约曼哈顿为30%,上海在法定保护要素的总量规模上低于上述全球城市,需要全面提升。

图:上海中心城历史文化风貌区分布

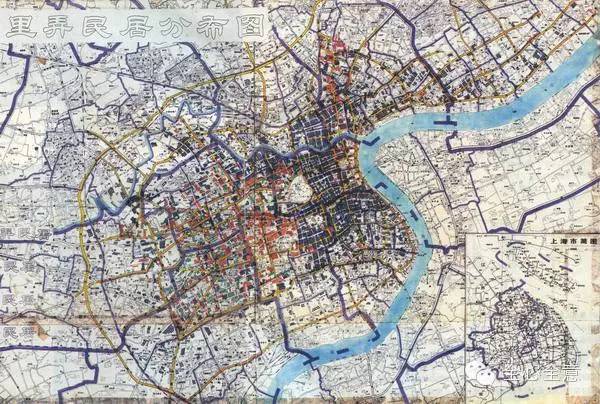

(2)里弄遗存

上海1993年在原有82平方公里的旧市区范围内,大致有各类里弄民居3700处。至2012年底,上海现存里弄1900条,十年内消失了一半。现存的里弄总计用地面积5.87平方公里,为内环面积的4.9%。其中,包含在内环内9片风貌区的里弄面积为2.98平方公里,占现存里弄面积的50%,现存里弄中约一半缺少有效的保护机制。

图:里弄民居分布图(图片来源:《上海里弄民居》沈华主编,中国建筑工业出版社,1993)

(3)工业遗产、工人新村、大专院校、公园等其他类型

在《上海市历史文化风貌区扩区研究》中,对工业遗产、工人新村、百年高校、百年公园等类型,其纳入法定保护体系的工作正在展开。新一轮总规应进一步强化历史保护的时间维度,拓展保护类型。

(4)自然遗产

上海郊区的山、湖、河、田,反映了上海处于江南水网地区的自然环境特点,目前尚未纳入到风貌保护的体系中。其中,水乡村落和农业生产区是反映上海江南水乡风光的重要载体,应全面调查,研究认定标准,纳入风貌保护体系。

3、城市空间格局破坏严重

风貌区外对城市格局的保护手段缺位,中心城区大量有特色的街坊被成片拆除。加上对建筑高度整体控制的缺失,总体而言上海中心城区传统的城市空间肌理逐渐退化,且高层建筑分布无序。

4、城市公共空间的品质尚待提高

上海宝贵的滨水资源未被充分利用,与内部街坊的公共空间未形成完整的体系。风貌区外的历史道路,以及里弄住宅群内部的公共通道等,作为城市公共空间的品质同样值得关注。

5、城市更新模式单一

目前上海主要的城市更新模式包括:(1)成片保护、整治利用;(2)旧住房综合整治、保护性修缮;(3)市场引导小规模、渐进式功能改变;(4)创意产业园区。总体而言城市更新模式较为单一,需要对政策突破进行探索。

6、郊区风貌保护有待加强

上海郊区有10处中国历史文化名镇、32片历史文化风貌区,但总的来说,历史保护规划和管理普遍存在重中心城区、轻郊区的现象。在保护与利用上,郊区古镇普遍商业开发过度,发展模式趋同。

2风貌保护体系的完善

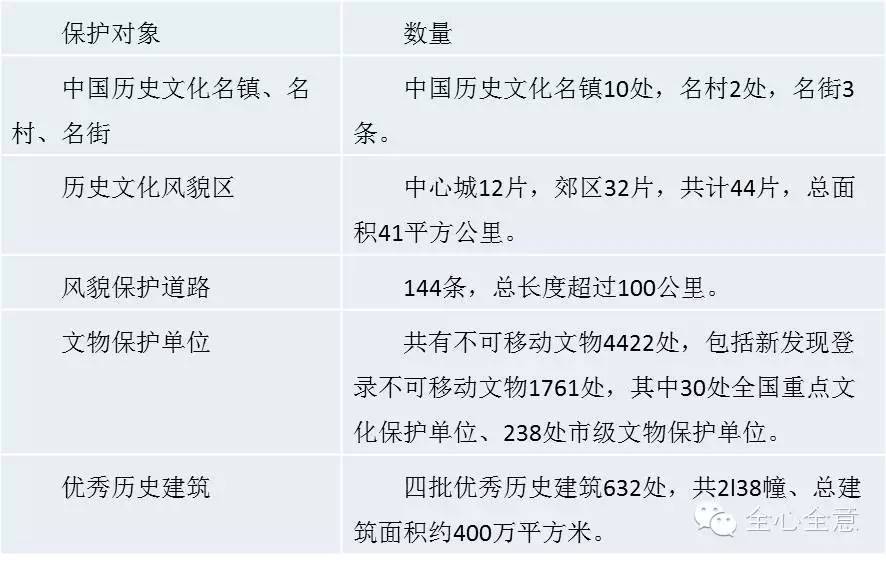

1、上海市历史文化遗产保护体系及规模

2、建议在新一轮总规中明确的内容

(1)应明确历史文化风貌区、风貌保护道路、优秀历史建筑制度的法定地位

2003年《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》(以下称“保护条例”)颁布实施后,相继实行的历史文化风貌区及风貌道路保护制度,对于上海城市历史文化遗产的保护工作发挥了及时而积极的作用,应在新一轮总规中予以明确其法定地位。

(2)应明确“历史文化风貌区保护规划”为“控制性详细规划”的法定地位

历史文化风貌区保护规划不仅是本市特定区域的控详规划,而且同时满足了国家对保护规划体系相对独立性的要求,建议在新一轮总规及《保护条例》中进一步明确“保护规划是历史风貌保护区这一特定地区的控制性详细规划”的法定地位。

(3)应明确专家委员会和特别论证制度的法定地位,建议优化提升为“历史文化名城保护专家委员会”

“上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护专家委员会”以及特别论证制度,是本市风貌区保护制度的一个重大创新。根据《保护条例》,专家委员会的职责范围仅限于历史文化风貌区以及优秀历史建筑,建议结合保护体系的完善和政策的创新,扩大专家委员会职责,建议提升为“历史文化名城保护专家委员会”,并在新一轮总规中予以明确。

3、建议在新一轮总规中优化的内容

(1)建议研究制定《上海历史文化名城保护条例》

目前上海还没有一部全面指导本市历史风貌保护的法规文件,建议在《保护条例》的基础上,进一步结合国家《历史文化名城、名镇、名村保护条例》(2008年)、《紫线管理办法》等的相关要求,落实风貌保护体系的各项要素,明确其法定地位,明确其与国家条例中相关概念的衔接关系,制定出台《上海历史文化名城保护条例》。

(2)提升法定保护要素的总量规模,进一步论证增加保护类型和层级,建构覆盖全域的风貌保护体系

① 全面保护里弄建筑。在新一轮总规中,应明确 “对二级旧里中风貌特色明显的街坊进行保护”的原则,对里弄遗存进行抢救性保护,确定保护底线。

② 增加保护类型,扩充优秀历史建筑。同时,进一步梳理对上海城市发展历史有重要意义的遗产要素类型,纳入法定保护体系。

③ 扩展风貌区、新增风貌保护道路。在现有基础上,为进一步使风貌区集中连片,进一步加强对风貌区外历史道路的保护,应对现有的风貌区和风貌保护道路进行扩充。

④ 增加“风貌保护街坊”保护层级。《上海市历史文化风貌区扩区研究》中,提出108个风貌保护街坊推荐名单。建议在该研究的基础上,进一步研究落实“风貌保护街坊”制度,新增进《保护条例》。

⑤ 增加“风貌河道”保护类型。上海现有河道中,仍留存着一些能够反映上海传统滨水风貌的河道,如虹口砂泾港,未能得到保护。郊区目前仅仅依靠郊区风貌区的单一保护手段,对以河道为代表的环境要素保护需要加强。建议研究落实“风貌河道”制度,新增进《保护条例》。

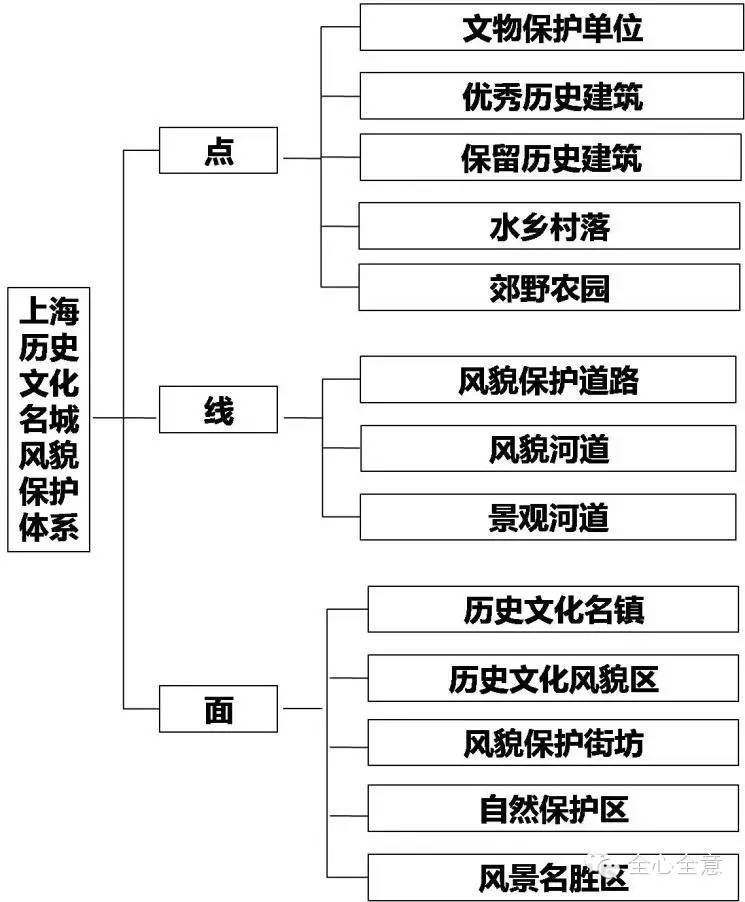

⑥ 构建覆盖全域的风貌保护体系。在新一轮总体规划中,应研究确立覆盖全域的风貌保护体系,对各级各类风貌保护要素的规划管理途径进行设计落实,研究建议如下:

(3)明确“空间格局保护”的原则

在文物保护单位及优秀历史建筑、历史文化风貌区、风貌保护街坊等“单元式保护”的基础上,跨出单元界线,在城市更新过程中,加强对城市空间格局的整体保护。

(4)建议划定“风貌保护特别政策区”

为在城市更新过程中保护空间格局,需要建立更有普适意义的规划措施,建议划定“风貌保护特别政策区”。

从规划措施而言,今后风貌区保护规划应进一步落实关于公共通道等空间格局保护的控制指标。风貌区之外的“风貌保护特别政策区”,以城市设计附加图则的形式,将保护内容纳入法定控规。

从政策的角度而言,“风貌保护特别政策区”应在保护格局的前提下,在城市更新过程中允许一定的政策突破。例如:土地运作模式、容积率转移政策、用地兼容政策、权属转移政策、私人业主修缮补贴政策、为保护风貌的目的制定的特殊技术管理规定以及其他相关政策等。

3实施保障机制的探索

1、建筑保护方面

(1)明确保护资金投入机制,建立“历史建筑保护专项循环资金”。各职能部门应对目前保护建筑的损坏状况、对应的建筑面积及所需修缮资金进行全面统计,将文物保护单位、居住类优秀历史建筑、公用事业类优秀历史建筑作为保护资金优先投入的对象,专款专用,并制定年度投入计划。

建议市一级层面建立收购制度,设立循环基金。为加强区级层面的保护力度,建议通过财税转移政策,尝试将部分土地出让收益留在区内,以增加各区的保护资金。

(2)建立抢救性保护和保护建筑动态准入机制。落实固定机构和人员,及时保护新发现的文物古迹和遗址点。风貌区保护规划中划定的 “保留历史建筑”,应在进一步价值评估的基础上,推荐纳入“优秀历史建筑”。

2、建设管理方面

(1)加强各风貌区保护规划中的建设管理规定。针对各个风貌区的不同情况,对建筑退界、间距、绿化率等技术规定,以及消防、安全、水务等各方面的建设管理规定进行落实,制定具有操作性的专项技术规范。

(2)研究制定《保护建筑物业管理导则》,加强对历史建筑日常修缮活动的管理。随着城市内涵式增长,风貌区内更多为非建设项目的日常修缮活动,目前对历史建筑的日常维修管控是一项空白,造成日常维修活动缺乏相关指导。

(3)加密单元控规,加强对一般城市地区的风貌保护。加密单元规划指标,将风貌保护作为一项强制性指标,在单元控规中予以落实。

3、城市更新方面

(1)创新规划土地政策。在土地收储和供应阶段,根据规划功能调整要求,对于历史建筑更新功能的,建议借助专家委员会的审查机制,进行“带方案”出让或协议出让方式供地等土地政策的创新探索。

(2)理顺房屋产权关系,扩大产权置换范围。建议进一步扩大公房可出售的范围,独用成套、在单幢中可清晰界定范围的单层里弄,建议纳入可售公房的范围,明晰产权,激发业主的自我更新。

(3)对业主自我更新进行补贴。对于传统居住建筑小业主的自我更新,对符合保护要求的整修活动给予一定的补贴。

4、支撑机制方面

(1)建立智能化保护与管理机制。建议建立“上海历史文化名城保护数据平台”,采集历史保护体系的各类数据,并将规划编制、项目审批、建设进度等动态数据统计在内。

(2)进一步加强部门协同管理。除文物、规划、房管三家核心部门之外,保护工作中还会涉及到交通、绿化环境、文化、宗教等其他部门的法规和政策,需要在《保护条例》中增加相应的内容,为部门间协作提供重要的依据和保障。

(3)进一步加强公众参与。在决策过程中,建立开放包容、多方平等参与的平台,协同保护与发展。

文中内容仅代表上海同济城市规划设计研究院观点

规划问道

规划问道