当我手一滑,发送出一个我心爱的仓鼠阿噗表情后,张圣琳老师回复了我一只毛茸茸的小爪子。我几乎可以想象在手机屏幕的那头,她富有少女感的直刘海下,那一弯甜美又温柔的微笑。

早在我在智惠乡村志愿服务中心“阳光使者”大咖直播间第一次听到她的讲述时,我就知道,在这次小小的访谈中,我一定能学到很多东西。

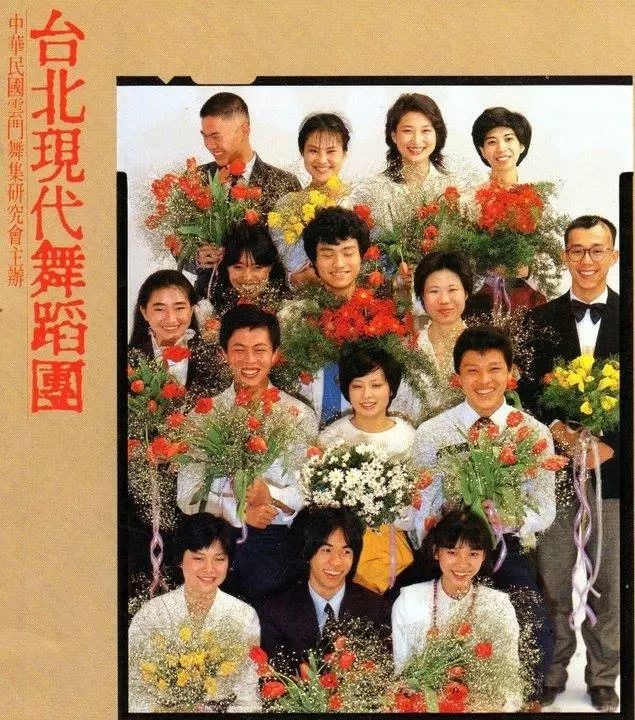

圣琳老师任职于台大建筑与城乡研究所,有着多年的社区营造实践经验。和她“不安分”的跨领域尝试一样,她的求学生涯也呈现出“不安分”的精彩。本科时,她曾参加“现代舞者中的学霸”林怀民老师组建的台北现代舞团,在那里,困扰了她好久的问题似乎有了答案:舞蹈的动作是从哪里来的?舞者肢体的每一個舞步是怎么被创造的?

台北现代舞团带给她的与其说是一个答案,不如说是另一种视野与思维模式。她开始感受到,每一个人的身体,不管怎样做,其本身就已经是一个动作;所有日常的动作,则成为舞的一部分。那时,舞蹈存在于之的空间忽然极大地延展开,肢体与社会的互动也急速地丰富了起来。

1991年,已經有都市计划硕士学位的圣琳,為了寻求更辽阔的世界决定留学美国。她在康乃尔完成景观建筑硕士后,为了理解参与式社区营造,去伯克利攻读博士。她想要理解社区营造在美国到底是怎么样的,它的发展跟社会文化究竟有什么关系。“社区营造它就像是血管一样,如果你不跟它的身体、不跟它的血液连接在一起,是没办法去理解它为什么要这样参与而不是那样参与的。”她这样说道。

赴美的20年后,回到亚洲的圣琳老师开始断断续续地到大陆参与一些工作。近年来,由于大陆和台湾具有相当的文化亲和性,许多人希望从台湾的社造经验中获得一些东西。然而就乡村的社区营造而言,海峡两岸的工作者们面对的却是迥然不同的图景。

若要“一言以蔽之”,圣琳可能会用“穿越”一词来概括她所观察到的中国乡村的广阔图景。大陆就像爱因斯坦设想的因某种疏密不一的质量分布而弯曲的时空:“有些地方,我觉得好像还在清末明初,而有些地方已经非常的现代化,甚至到了后现代社会。”

在这样复杂的情况下,乡村的社区营造和农业复兴无法像它们在台湾或者日本时一样高度重合。台湾或日本的乡村,原本社会发达程度就比较一致。而在大陆,一个一个的乡村呈现着不同程度的时空穿越,每个乡村却又都同样地面临着大量的年轻人的失血。加之目前部分内地乡村极端贫困,“如果要像日本或台湾那样,同时有社区营造和乡村活化,我觉得那实在是,至少现在是要求太高了。”

20多年前,圣琳曾这样想着:如果不能看看这个大的世界是怎么回事,我这辈子一定会后悔。那时在社区营造的领域里,台湾也是个新手,美国和日本成为学习的主要对象。

20多年后,她一针见血地指出:大陆的贫困乡村需要外界的援助,这些地方往往极度缺乏人才。她领着我们将目光投向日本的经验:在日本,许多乡村政府针对不同年龄段的人发展其需要的服务,吸引多元年龄与背景的人移居入乡,包括中壮年和退休银发族。这些人有相当的社会资源,可以带着自己的社会资源入乡。日本“无所不用其极”的人才入乡政策,实际上对乡村帮助很大。

大陆亦有鼓励人才入乡的政策。圣琳老师认为,大陆的村官制度在努力创造一种相对合理的机制。“知青”以在乡村工作的几年来换取大城市的入场券,这个制度建立起的是一种流动的关系。然而,在这段短暂的时间里,他们确实会对乡村产生帮助。更重要的是,一旦进入乡村,自然会与乡村产生关系,这样的关系可能会成为一种生命的记忆。即便这些知青村官离开了,但至少,他们能够理解乡村。

张老师更关注当下的年青一代。生长于城市化快速推进背景下的零零后,特别是在城市里长大的零零后,他们没有乡村的生命经验,他们仅凭四通八达的网络就能获得爆炸的信息,仿佛生活在云端。这个群体已经成为青年人口的大部分,十年二十年后终将成为社会中坚力量的群体。在這些城市長大的零零後的思維裡,乡村可能是不存在的,大地可能是陌生的。圣琳老师问:我们怎么要求这样的他们同情乡村,把乡村看得与他们息息相关?

“对我来说,关键的问题应该是如何让零零后现在就开始享有跟乡村的生活关系。”她笃定地说,正如她坚信即使面对千头万绪、错综复杂的乡村问题,要想有所改变,归根到底,还要从“人”开始。

圣琳老师的青创团队“山不枯”,是青年入乡透过生太友善的茶创,串联城乡的台湾经典案例,被推广到台湾166所高校大学。山不枯团队刚刚获得“2017 未来大人物”奖,圣琳老师也以山不枯创办人的身分得到第四届智荣奖的卓越奖。

台湾坪林的例子或许能给人们些许安慰:当我们真正贴近村庄和村民的发展需求——比如学生们包装茶叶的行为引起村民的围观,老师带来的设计师资源提高村庄的收益——我们就能渐渐“和社区在一起”,共同努力,使当地的优势产业重焕生机。然而另一方面,大部分的乡村都很普通,没有什么特别的。确实有村官在烦恼这件事:在区位条件不理想的状况下,似乎发展什么都没有特色和竞争力,究竟如何才能发掘出本村文化的精彩之处?

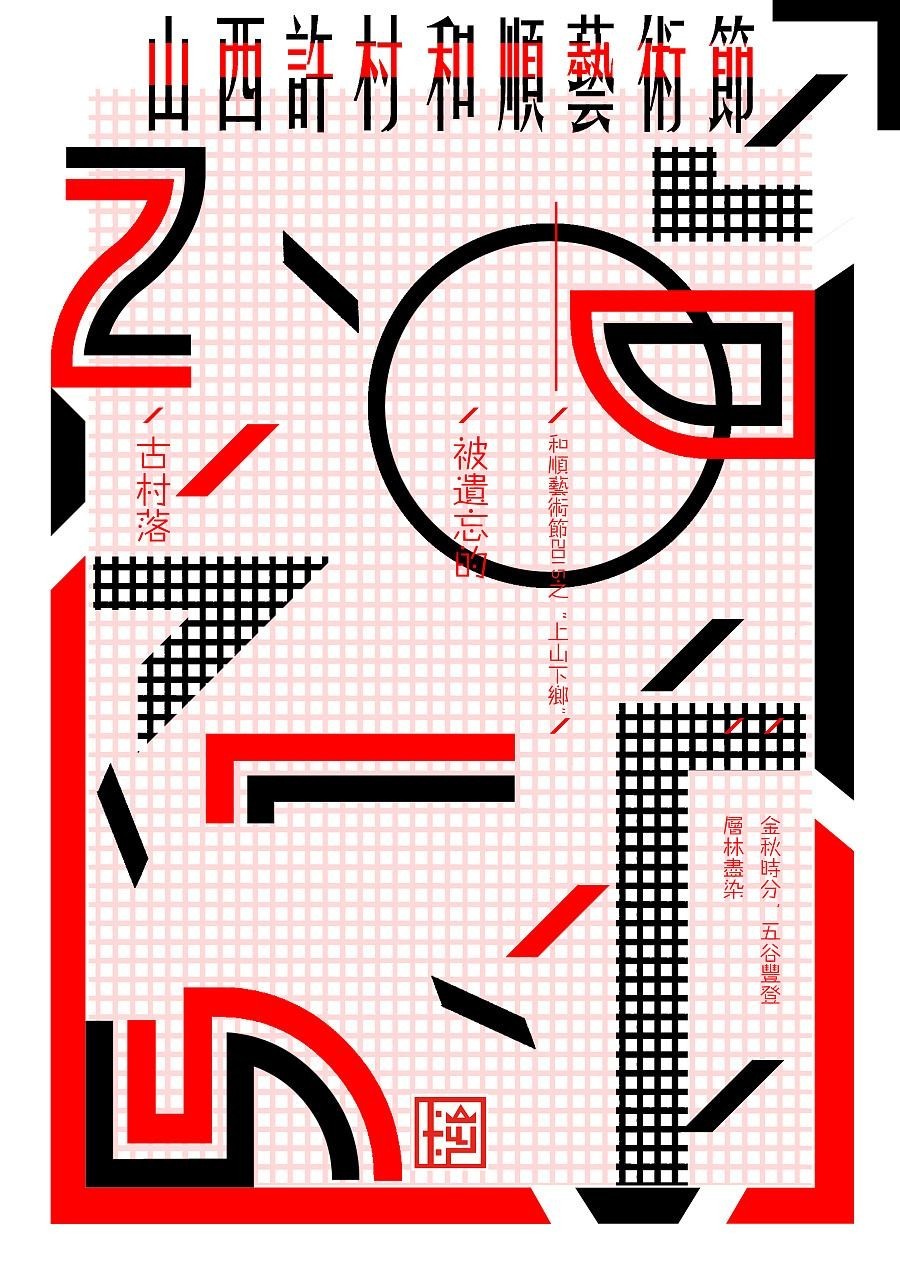

张老师借她在许村的见闻讲述道:就像人需要知己,社会也需要知己。“情人眼里出西施”,村庄也需要透过至少一两个爱上这个地方的人,去把有可能的精彩挖掘出来,甚至是创造出来。

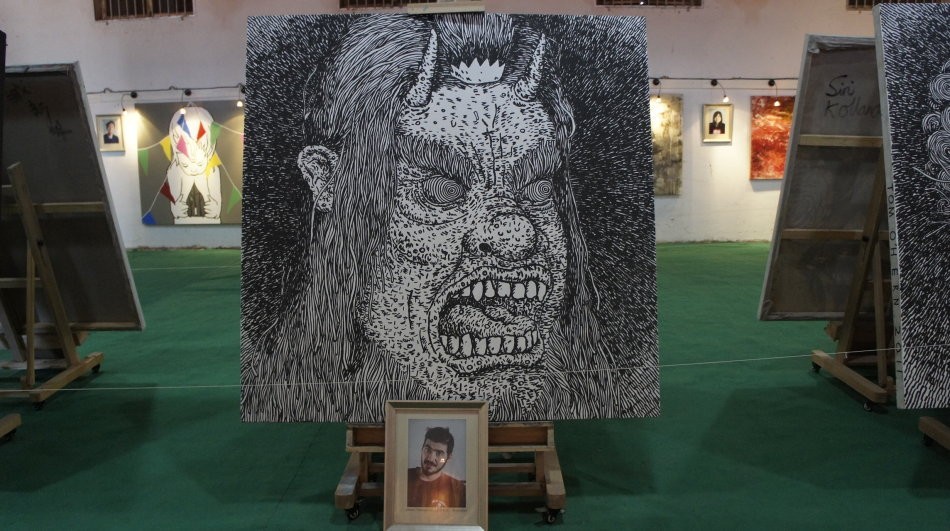

2011年,张老师第一次进到山西和顺县的许村,那时渠岩老师在做许村艺术节。渠老师是一个摄影家和画家,他花了七八年的时间在这个相对平凡的太行山边的小村庄,通过自己的人脉,每隔两年的夏天,把艺术家带到许村做两个礼拜的活动。这样的活动使得许村开始有了一些被创造出来的特色。

有人会说,许村是渠老师的作品,或者说渠老师也透过许村,开辟了他在另一类城乡文化创造脉络里的知名度。然而,无论是或不是,渠老师,以及他在许村艺术公社的朋友们,包括王长白老师、王南溟老师等,他们确实为许村创造了一种新的特色;而许村也确实在每隔两年的某一段时间里,很被大家关注。这些国际闻名的画家们的画留在了许村,也许山西晋中这一带学习美术的年轻的学生们、老师们也可以在其他时间去许村粮仓美术馆,观看甚至临摹这些创作。圣琳老師强调,最关键的是村民在这十年的過程里面,改变很大,他们开始对自己有信心。他们开始关心村子,也有少数年轻人,开始回到村子创业。

圣琳老师并不认为非要把每一个村子都行销成热点小镇、山村。但,如果要寻找一个有灵魂的村落乡镇,每个村子都需要自己的伯乐。“乡村有百百种,就像人一样,燕瘦环肥。但‘海滨有逐臭之夫’,需要有一个人、几个人,或一个团队,爱上这个地方,愿意去创造、去定义它的特色,然后去宣传它的特色,去讲这个地方的故事。不然,每一个地方,不管它的山水再怎么优美,人再怎么好,没有人爱上这个地方,它基本上就是孤独的,就是落寞的。”

“需要我们有爱,有了爱,然后身先士卒地“搞事”(我们的网络流行语),让大家看到,这个地方非常有价值?”我问。

圣琳老师接过我的话茬:“哈哈哈哈,是啊,自己都不爱,还在肖想(台湾说法,妄想)希望别人来救乡村,这不是很奇怪吗?”

圣琳老师将对乡村有爱的投入者称为“对的人”。有了对的人,才会有适当的方式爱乡村,才能逐渐发展出从乡村的角度和思维出发来挽救乡村的方式。这也许是破解当前大陆极度复杂乡村问题的最重要的一味解药。

当乡村的江湖里出现了这样一些“村客”(乡村侠客),一方面,看着他们,我们产生了想要跳进去帮忙的愿望;另一方面,面对跨域的乡村问题我们也会发现,一个人、单一的专业并不足以帮忙,或许一群跨专业的好手才可能为一个村庄解决其面临的某些实际问题。因此,张老师和几位八零后发起了这样一个行动导向的群体——“村客松”(transkathon)。

“村客松”的概念受到了“黑客松”(hackthon)的启发,指的是串联城乡间的各路英雄豪杰,大家汇聚起来,共创乡村的新机会,其中“thon”就是马拉松的“松”,表达了大家共创接力的意思。“村客松”要在短时间内跨领域、跨能力、跨城乡地聚集非常多的智慧,一起来解决问题。

对于乡村实践,我们与其坐而论道,与其自说自话,不如凑到一起,为在乡村实践碰到困难的“村客”们提供帮助,无论从云端或直接去当地。衰败的茶园不会等我们,废弃的水磨不会等我们,流失的村民不会等我们——行动,就在今夕。

欢迎加入 | 村客松

RCRA乡村文化保护与发展志愿行动,聚合全国农研专家、志愿组织、公益社团、乡友力量,为亟需支持的乡村提供乡土调研、创意传播、社区凝聚、人才培训、生态修复、乡村设计、品牌孵化、创业众筹等多项志愿服务。作为北京志愿者联合会一级社团,RCRA本着精准造血、务实坚持、接力跨界、合作创新的态度,为全国乡村能力建设提供志愿服务。欢迎广大乡村基层管理者、社团领袖、研究人士、设计师、志愿者加入我们,一起实现“文化乡村梦”!

规划问道

规划问道