一起看北京

“北京印迹”平台系列访谈栏目“一起看北京”,将围绕北京历史文化名城保护这一核心主题,探讨城市文化、讲述城市故事、报道工作实践、关注学术理论、追踪最新热点,每期访谈将从某一个具体话题出发,邀请城市规划/建筑/文化遗产等相关领域的领导和专家,一起谈谈自己的相关认识、研究与实践,一起为北京历史文化名城保护出谋划策。

4月9日正式发布的《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年—2035年)》将北京历史文化名城保护作为推进全国文化中心建设的根基。其中第35条加强老城整体保护,对于历史文化街区的保护与更新,具体提出:“按照‘一街一策’要求,精心打磨每个历史文化街区,重点打造13片文化精华区。逐步扩大历史文化街区保护范围,尊重并保持老城内的街巷胡同格局和空间尺度,原则上不再拓宽老城内现有街道,设置步行街区,营造宁静、温馨的胡同氛围。精细组织街区空间,深入梳理历史文化特色,展示传承历史文化内涵,打造古朴厚重、文化彰显的精品街区。”

本次访谈特别针对这一具体要求,邀请六位规划/建筑大咖,结合自己多年的工作实践经验,共同探讨如何保护北京历史文化街区、打造文化精华区?以及在实施过程中应该注意的问题及解决办法?

张 杰

清华大学建筑学院教授、博导

清华大学国家遗产中心副主任

清控人居遗产研究院院长

北京建筑大学建筑与城市规划学院院长

全国工程勘察设计大师

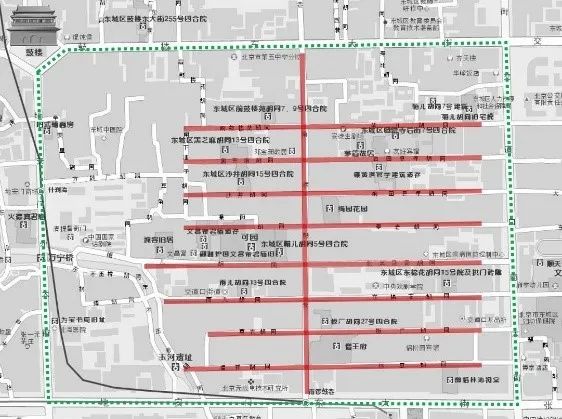

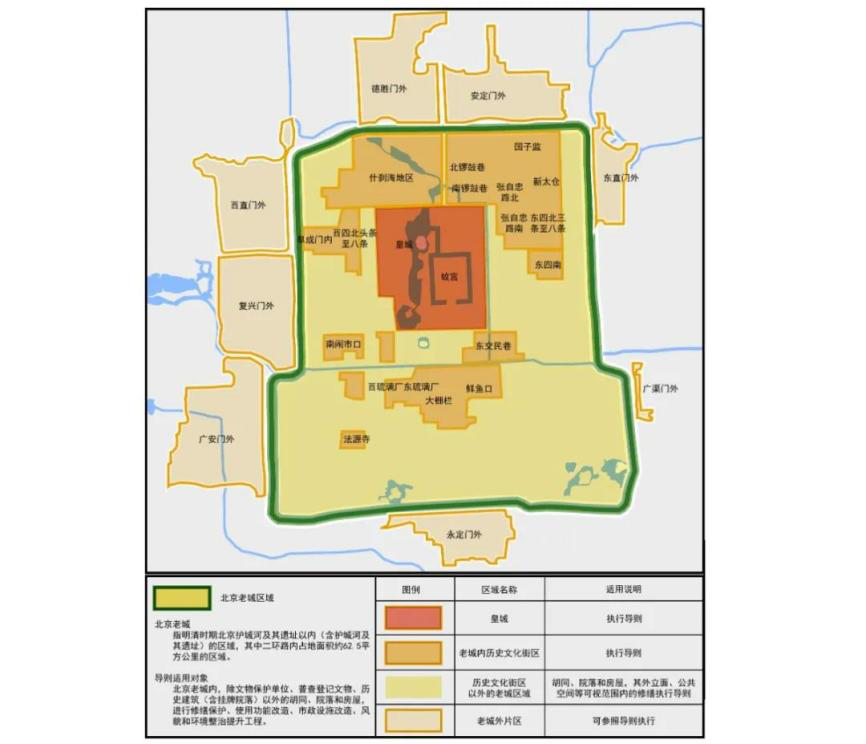

我理解的“一街”更多是一种规划设计管理项目的方式,而对于“一策”,强调的是历史整体中的个体差异。不论是大的街区,还是小的胡同,它们过去在老城里的功能以及社会文化传统等方面,都有自己的故事或特色,比如同属南锣鼓巷片区的北兵马司胡同和雨儿胡同的格局、历史风貌就不一样,我们需要考虑如何在大的城市历史文化体系下展现北京胡同的多样性。

南锣鼓巷片区“鱼骨状”胡同空间格局

(图片来源:北京印迹官网)

今天一些胡同之间功能差异可能并不大,比如两个仍然都是以居住功能为主的胡同,它们的人群构成和规划控制内容差别并不大,面对这样的情况,“一策”就没有必要过度强调它们之间的“差异”,尤其在发展利用方面,如果因旅游开发等经营考虑而过度强调差异的话会造成一些负面问题。比如同一个历史文化片区中,仅因为前面的胡同巷子规划为居住,后面的胡同巷子就不能规划为居住了,这就过于机械了;再比如有的原本是一个整体,为了突出某条街和另外一条街的独立性或差异性,大张旗鼓地做一个标示性的入口,又或是整条街都要加一个过去没有的牌坊……如果这样反而会导致胡同从整个城市完整的体系中孤立出来。

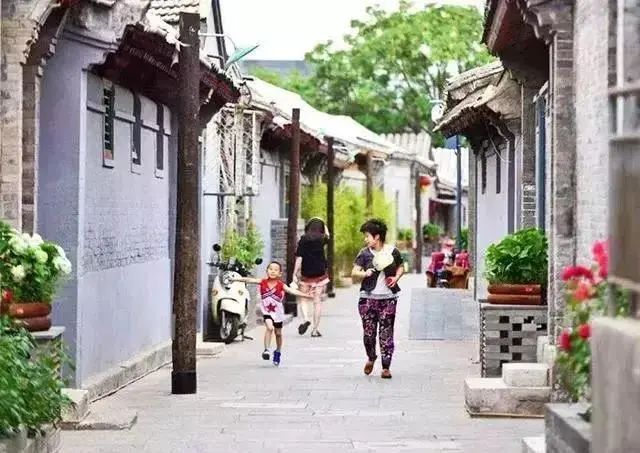

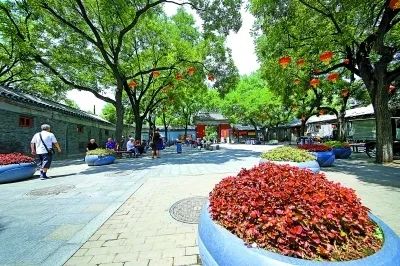

南锣鼓巷片区的雨儿胡同经修缮整治的街区风貌

(图片来源:北京东城)

因此,我认为“一街一策”更多的应该是尊重历史整体中有差异的部分加以引导,注重13片文化精华区大片区之间的整体差异和个体特色,而不是机械地寻求每一条胡同之间的差异,否则整体性就会被瓦解。最近,习总书记在山西考察的时候强调,要坚持保护第一,在保护的基础上研究利用好。可持续的保护与利用也是“一街一策”最根本的保证。

吕 舟

清华大学国家遗产中心主任

中国古迹遗址保护协会副理事长

中国建筑学会建筑史学分会理事长

历史文化街区之所以有魅力和吸引人,根本还是在于它自身的条件和特色。真正能够让一个历史文化街区呈现出活力,一定是基于它自身内部的文化动因或需求,而不是凭空想象一个外在的东西附加给它。因此,我们首先要明确它的“根”在哪里,基于街区自身的历史、传统、文化来挖掘或激发出它的独特与活力。

北京的每一个历史文化街区都有自己的特色,就从中轴线所贯穿的几个历史文化区段来说,每一段、每一片都承载了不同的文化:最南段的天坛和先农坛承载了传统的国家礼仪;天桥、前门地区反映了北京的民俗社会特征;天安门广场反映了北京的政治功能;故宫代表皇家文化;钟鼓楼反映城市功能和城市管理。

中轴线上的前门地区鸟瞰

现在的挑战是怎么把不同历史街区的文化特色延续下去,并发挥出它们自己的活力。在这个过程中,应该注意避免追求经济效益或过度开发旅游,把传统的居住区变成商业活动区,这样不仅会让街区原有的文化特色消失,还可能会导致新的问题出现。

前门草厂胡同(图片来源:北京日报)

此外,我们还应该探讨一下社区问题,也就是人的问题。时代在发展,世界在变化,城市在更新,人也在更新。历史上北京的居民也是一直在不断变化的过程中,从元代的蒙古人,到明代的汉人,再到清代内城居住八旗旗人,如今,历史文化街区的居民更是来自五湖四海。我们需要考虑北京城今天居民的特点,展现出历史街区在新时代背景下的城市文化。像前门草厂胡同一带的更新改造就基本做到了这一点,基本上保持了社区的相对稳定,没有对当地居民做太多的干扰,鼓励自愿的搬迁和流动,在保证老百姓宜居宜业的同时,让老北京的胡同文化得以延续。

吴 晨

北京市建筑设计研究院 总建筑师

首钢集团 总建筑师

北京市城市设计与城市复兴工程技术研究中心 主任

北京城市规划学会 副理事长

不论是老城整体保护与更新,还是历史文化街区的保护与打造,都需要一个长期的从理论到实践、再从实践到理论的不断探索过程。近二十年来,我们一直在城市发展的愿景和实施路径上进行着不懈的探索与实践。

2002年,我对“城市复兴”的理论框架进行了全面而概括的阐述与分析,在中国首次提出“城市复兴”,并逐步在北京进行实践与推广。而后这一理论又被推广到其他城市和领域,并得到广泛的认可与推广,这也是一种首都文化思想的传播,与北京全国文化中心建设的任务不谋而合。

自2004年开始,我带领团队在北京老城的很多历史文化街区进行项目实践,完成了一系列以“保护、整治、复兴”为目标的城市规划及建筑设计工作,其中涉及什刹海-南锣鼓巷、琉璃厂-大栅栏-前门东、皇城、白塔寺-西四、宣西-法源寺等历史文化街区的保护与更新。城市是复杂的、多样的、动态的,在“城市复兴”这一大理念下,我们还会针对每个历史文化街区的特点,以及各个项目的环境背景,综合各种学科知识和理念,探索出有针对性的具体实施操作办法。

例如,自2016年起基于南锣鼓巷长期研究及设计的工作基础上,逐步总结并提出“共生”理念,包含“建筑共生、居民共生和文化共生”三层含义。在此基础上探索实践“以人民为导向”的历史文化街区共建、共生、共享的“共生院”新模式,把留住户居住条件改善放在第一位,实现“老胡同的现代生活”。如今,“共生院”现已成为破解老城复兴难题的重要模式。

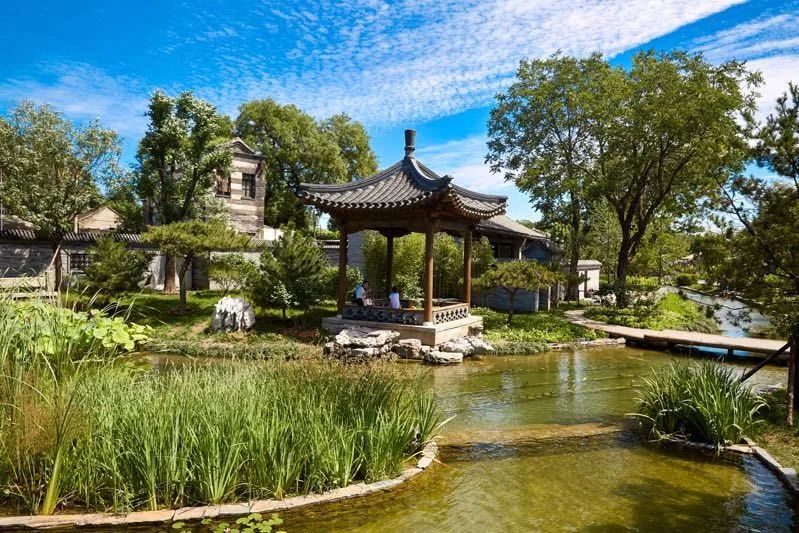

再如,2016年针对前门三里河及周边地区,开展整体城市设计。基于“城市复兴”理论,提出城市减灾、民生改善、风貌重塑、城市织补、空间提升、文脉传承、生态修复、设施完善等理念,成为城市设计引领人民城市复兴的城市双修新探索、城市复兴新模式,强调胡同街区、四合院建筑与自然环境相互渗透与融合,突出“老胡同、新生活”。

前门三里河公园

(图片来源:北京市建筑设计研究院)

又如,基于什刹海风景区管控导则编制,开展什刹海环湖绿道提升工作的过程中,综合考虑了什刹海地区特点,坚持六位一体和六态合一,提出了三环、三区、多门户、多廊道、多节点的空间规划结构,重塑什刹海新十二景,为人民营造活力前海、静谧后海、生态西海的首都滨水历史街区。绿道提升工作以环湖步道堵点打通为切入点,提出“还湖于民”,将绿地广场、滨水绿廊休闲设施和重要节点用绿道串联起来,倡导城市慢生活,营造设施齐备、管理完善的公共休闲生态空间。

什刹海环湖绿道

(图片来源:北京市建筑设计研究院)

冯斐菲

北京市城市规划设计研究院

历史文化名城保护研究中心顾问

《北京市推进全国文化中心建设中长期规划》中提出的“四个文化”基本格局和“一核一城三带两区”总体框架均是基于北京作为历史文化名城的特征,而首善标准则是契合了国家首都的要求。可见,高标准做好历史文化名城保护是推进全国文化中心建设的基础。但在具体落实和推进过程中,有三点应该特别加以重视,即建立精品意识、强化创新精神、促进多元参与。

北京历史文化资源丰富,文物和历史建筑多,历史文化街区面积大,因此保护难度大、资金投入大,但即便如此,我们还是应该追求高水准的保护和利用,建立精品意识。首先,在保护修缮方面,材料应该是高质量的,工艺应该是高水平的,要让每一处历史建筑、历史环境都能达到赏心悦目的效果,且禁得住时间的考验,而不是粗糙地仿个风貌,过一两年就脱皮失色。因为只有散发着魅力的精品,才能吸引公众驻足欣赏,进而产生对历史文化的自豪感。同时,每一处腾退并整修完成的空间应能得到合理而充分的利用,向公众提供高品质的具有吸引力的文化活动,而不是长期闲置或低效、低品质的运营。只有这样,才能吸引公众长期踊跃前往参观感受,进而建立文化传承的自觉性。

西打磨厂街修缮后,众多文创机构纷纷入驻,形成以文化创意与设计创新为核心理念的“西打工坊”品牌,在老胡同里展开了一幅生活居住和文化产业融合共生的新画卷。(图片来源:中国文化报,陈曦/摄)

要想塑造精品,需要我们转变以往的工作思路和模式,依照名城保护的要求在标准规范、政策机制、方法路径等方面积极主动调整完善,这就需要创新精神。譬如,现在的老城历史街区的房屋修缮工作,不仅只是解危排险,还要注重风貌,不单注重建筑本体,还应关注周边环境,这就需要精雕细琢,先有设计再施工,且从材料到工艺都得讲究、专业。那么这就要求发改、财政、房修等多个部门,都要紧跟形势及时调整,如给足任务时间、加大资金盘子、完善修缮标准等。

《北京老城保护房屋修缮技术导则》适用范围图例

优秀的历史文化遗产是属于全人类的,每个人都有责任义务参与保护和利用。北京的历史文化资源数量庞大,权属复杂,上至中央部委,下至居民个人,如全部依靠市、区政府开展保护工作是非常困难的。而作为首都,名城保护工作绝不仅仅是北京市政府的责任,身居首都的各部门都应具备高站位,共同发力为名城保护做贡献,如积极腾退、及时修缮、定期开放等。市、区政府也要出台各种鼓励政策,扶持历史资源的产权单位(人)与承租人进行保护与利用,并做好平台搭建的工作,如设立保护与利用的专项基金,吸引更多的社会力量和资金加入,共同擦亮弘扬中华文化的金名片。

北京作为大国首都,将自己定位为全国文化中心只是基本目标,应该有更高的追求。我所说的精品意识体现的是对遗产保护利用的态度,能否创新体现的是工作能力,多元参与展现的是全社会的力量。只有这样才能真正的把资源保护好、利用好,才能强化作为全国文化中心的影响力和辐射力,最终走向世界文化中心。

张广汉

中国城市规划设计研究院副总规划师

二十年来我一直关注和参与北京历史文化街区的保护规划和实施工作,下面我想结合自己的工作实践来梳理一下北京市20年来在历史文化街区保护方面的工作进展,并从中找到一些解决相关问题的经验。

1999年以来,北京先后公布了33片历史文化街区名单,划定了保护范围,编制了保护规划,经过二十年的保护与更新实践,有效实现了“胡同-四合院”传统建筑形态的保护,对于推动老城整体保护复兴和北京全国文化中心建设具有重要意义和示范效应。

2000年,我们中规院团队按照保护“历史真实性、风貌完整性和生活延续性”的原则(北京市规发[2000]303号),编制完成《景山八片历史文化保护区的保护规划》,规划提出了在保存历史风貌的前提下,应坚持降低人口密度,改善基础设施,优化社区环境,在街区保护与更新中通过政策导引,调动居民参与的积极性,有重点、有目标,“微循环式”,分期分批,坚持不懈。

陟山门街整治提升后风貌

(图片来源:北京日报 乔健/摄)

2003-2004年,北京市政府推进历史文化保护区保护实施试点工作。2003年10月,在西城区政府领导下,由西城区市政管理委员会牵头,中规院、区建委、区规划局、区文委、区房管局等相关单位共同协作,完成了《陟山门街历史文化保护区保护详细规划设计》,开展了架空线入地和市政基础设施改善工程、沿街立面的初步整治工程、内务府御史衙门等文物建筑腾退修缮利用工程。四合院院落根据历史和现状情况,分为保护类、改善类、改造为主类、拆除重建类、拆除不建类、保留类等六类院落逐年推进保护改善工作。政府主导、居民参与、渐进改善,是陟山门街历史文化保护区的保护实施的重要经验,为北京历史文化街区的保护实施迈出了重要的一步。

陟山门街整治提升后风貌

(图片来源:北京什刹海街道)

2007-2008年,以旧城房屋解危排险、街巷综合整治和院落修缮改造工程为代表,坚持改善民生与保护风貌相结合,按照“修缮、改善、疏散”的总体要求,采取“政府主导、财政投入、居民自愿、专家指导、社会监督”的方式,修缮院落、房屋,改善居民住房条件。以胡同整治及路灯更换、变配电设施建设及架空线入地、煤改清洁能源、上下水改造、户厕公厕升级等为代表的市政设施改造,使历史文化街区内市政条件得到明显改善。

2012年,我们中规院团队对景山八片(西城区)历史文化街区的规划实施情况进行调查和评估,西城区规划实施从上世纪九十年代开发带危改、市政带危改、房改带危改的大拆大建,逐渐向现在的政府主导、居民参与的小规模渐进式有机更新方式转变,领导的保护意识和理念有了很大的提高。街区的真实性、完整性、延续性保护较好,保护对象基本得到保护,基础设施和居民生活环境得到了较大改善。但是,历史文化街区内的保护与民生改善是个长期的过程,不可能一步到位。目前该街区房屋修缮、院落改善还有待进一步完善,居民和旅游的矛盾是当前较为突出的问题,需要进一步协调。

基于上述总结,我希望北京市能够建立“一年一体检、五年一评估”的历史文化街区保护工作体检评估制度,反思保护工作的得失,完善保护体制机制,逐步形成有利于全社会参与保护的良好氛围。以此使保护政策更加稳定完善,方法和途径不断创新有效,基本形成历史文化街区保护与发展的长效机制。北京保护历史文化遗产、改善人居环境、实现可持续发展的做法,对全国历史文化街区的保护具有重要的指导意义,对全国文化中心建设起到引领和推动作用。

柴培根

中国建筑设计研究院副总建筑师

一合建筑设计研究中心总建筑师

对城市而言,通过记忆展现出的经久性以及那些承载记忆的场所,才是构成其象征意义和价值的根本。尤其通过近七年来在北京老城隆福寺地区的保护更新工作,让我更加深刻地理解了形成城市记忆的要素和保存的方式,不断地去思考和认识如何审慎地对待这些信息,如何挖掘展现其价值。

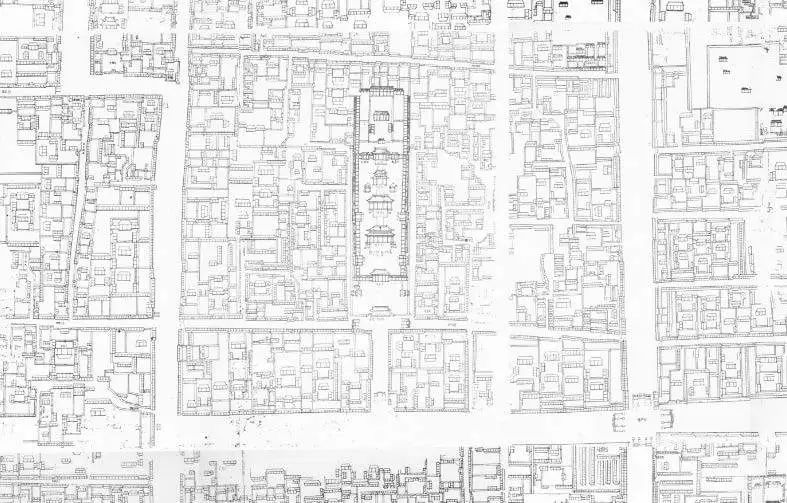

《乾隆京城全图》中的隆福寺地区

所谓城市记忆不是封存在老照片和历史书中的图像和文字,而是在每一片街区、每一栋建筑中记录的属于城市的集体记忆,正是在一片场地上发生的故事和延续的生活状态,赋予场所以活力和价值。正如隆福寺地区从源起到兴盛,从兴盛到衰落,又从衰败走向复兴,在这样往复更迭的历史进程中,城市的特征和魅力沉淀下来。

改造后的隆福大厦与周边环境的融合(张广源 / 摄)

隆福寺地区不同于传统的旧城保护区,五四大街拓宽了城市的尺度,沿街的中国美术馆、民航局大楼、隆福广场和娃哈哈酒店,以及在沿街建筑北侧的隆福大厦和人民出版社大楼,都是在城市发展不同时期建设的高度在50米左右的大体量现代建筑,这些建筑已经嵌入到钱粮胡同及北侧旧城保护区的肌理中。所以,这一区域城市更新工作面临的不仅是风貌保护问题,更重要的是如何处理以实体为特征的现代建筑与以肌理为特征的传统区域之间的矛盾,并努力建立起某种融合的状态。

从隆福大厦屋顶眺望城市(张广源 / 摄)

这些年的工作让我认识到,对于城市传统区域而言,相较于保护,更要尊重其真实的演变,理解不同时代的生活方式对城市空间的塑造。在更新和保护的工作中,去辨识寻找那些让城市能够讲述自己发展变化经历的特征,这样的特征可以称之为“城市发展中的经久性元素”。对于隆福寺地区而言,从整体的城市结构看,虽然隆福寺已经消失了,看似只留下一个地名,但仔细分析观察会发现,曾经寺庙的轴线、边界以及与周边胡同四合院肌理的对比关系,作为城市经久性元素依然可辨。我们在设计中顺应并适当整理强化了这些元素,以此为线索,结合新的使用需求,改善城市公共空间状态。

采访 / 编辑:张洁、余婷婷、杨奕

注:文章仅代表专家本人观点,不代表“北京印迹”平台立场

推荐阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

朱祖希:维护整体格局是北京老城保护的基础

唐晓峰:把北京老城营造成巨大的活的历史博物馆

孔繁峙:落实全国文化中心建设,实现名城保护的新跨越

黄鹤:提升首都城市文化功能,促进北京历史文化名城的保护与发展

冯斐菲:从历史文化名城保护,看如何做好全国文化中心建设的大文章

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):六位规划/建筑大咖共话北京老城保护与更新(一)

规划问道

规划问道