本文为中国城市规划设计研究院上海分院蔡润林在“2019年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者∣蔡润林

中国城市规划设计研究院上海分院

小引

过去的十年,我国高速铁路的建设已经巨大地改变着城市的发展和人民的生活;未来的十年,特别是当下城市群一体化和都市圈高质量发展的要求,以及“新基建”的驱动下,多层次铁路和轨道网络逐渐形成,将进一步丰富和深化这一变革。我们需要从供需趋势、发展路径、机制创新层面予以充分关注。

1

新趋势:供需变化,兼看国际对比

1.1 国内供需变化

当下出现的一个新趋势是城市群出行特征从“低频次、长距离、低时间价值”转向“高频次、中短距、高时间价值”。

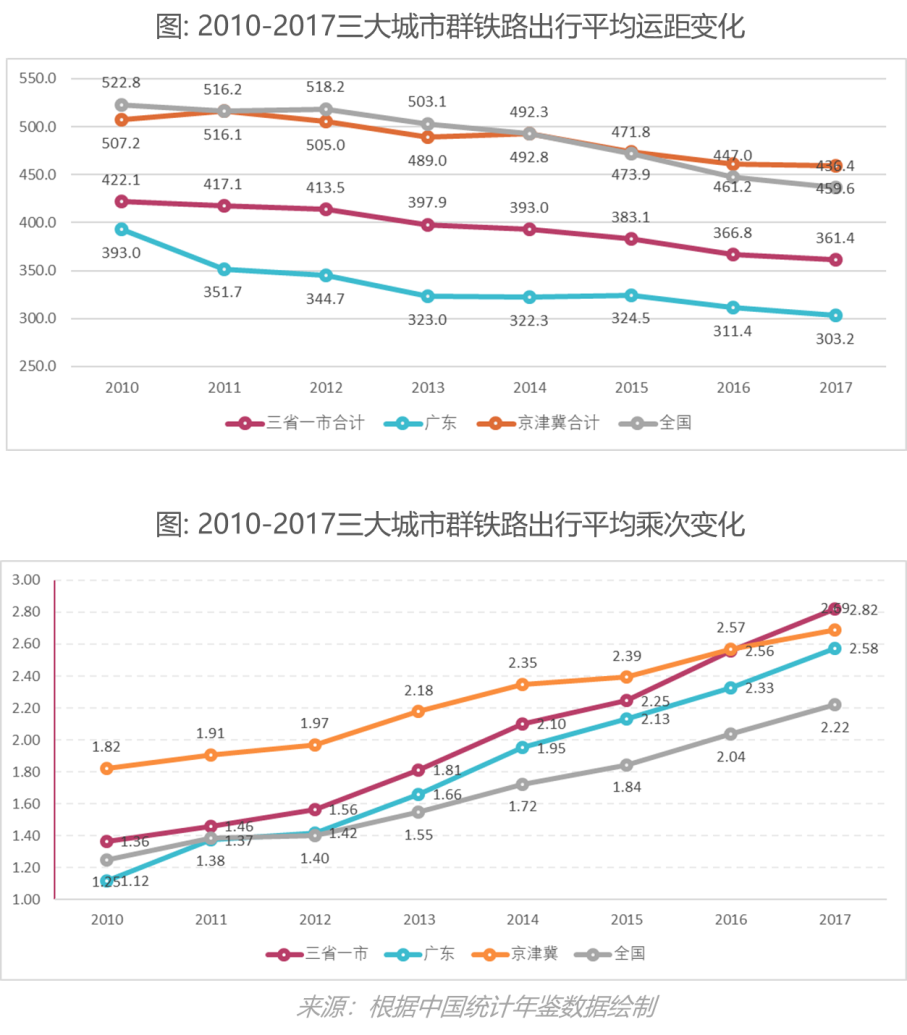

以下两张图统计了全国的三大城市群的铁路客运基本特征,分别表达了出行平均运距和平均乘次的变化情况(考虑统计数据口径,深红色为长三角三省一市,橙色为京津冀,蓝色为广东省,灰色为全国平均水平)。

以长三角为代表的国内主要城市群,绝大多数地区的铁路平均运距持续下降,长三角、广东省的运距明显低于京津冀地区。这反映出区域经济强联系下,城际交通出行对铁路系统的依赖性在提升。

另外,绝大多数地区的铁路平均乘次保持上升。三大城市群高于全国平均水平,长三角和广东省的增速较高,按此预测10年内长三角、珠三角铁路乘次将达到15-20次/人年。

同时,城市群内以通勤、商务为代表的高时间价值出行规模正在增加。钮心毅等(2019)测算目前上海市域约有每日5.8万跨城通勤人群;我院对苏州火车站的调查表明商务出行人群占比超过40%。此类通勤、商务人群对时间更为敏感,更希望“到站即到目的地”,对站区周边高品质设施需求更高。

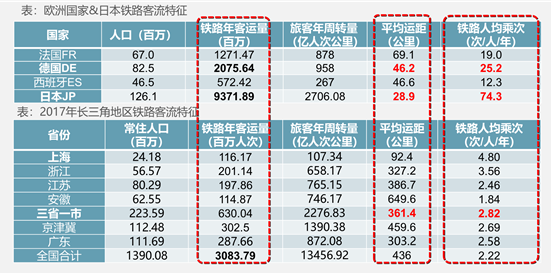

1.2 国际比较视角:欧洲和日本

与长三角尺度类似的一些欧洲国家,铁路出行平均运距更短、乘次更高,客运总量也达到更高的水平。比如法国、德国、西班牙,铁路平均运距仅为46-70km,人均乘次达到12-25次/年;而日本由于发达的私铁网络则更为极致,平均运距仅为28.9km,人均乘次74.3次,铁路成为日常生活和出行的重要组成部分。对比我国三大城市群,铁路仍然作为城市“对外”交通方式,平均运距300-400km,人均乘次不足3次。

所以,服务更短的出行距离,吸引更高的铁路乘次,才能使铁路客流呈数量级的增长,真正使得铁路成为低碳高效的城市群出行方式。目前,上海至杭州/苏州,北京至天津,广州至深圳,类似城市对间已呈现铁路优势服务区间。

1.3 聚焦都市圈:跨市城际商务出行规模不断扩大,对铁路便利性的诉求愈发强烈

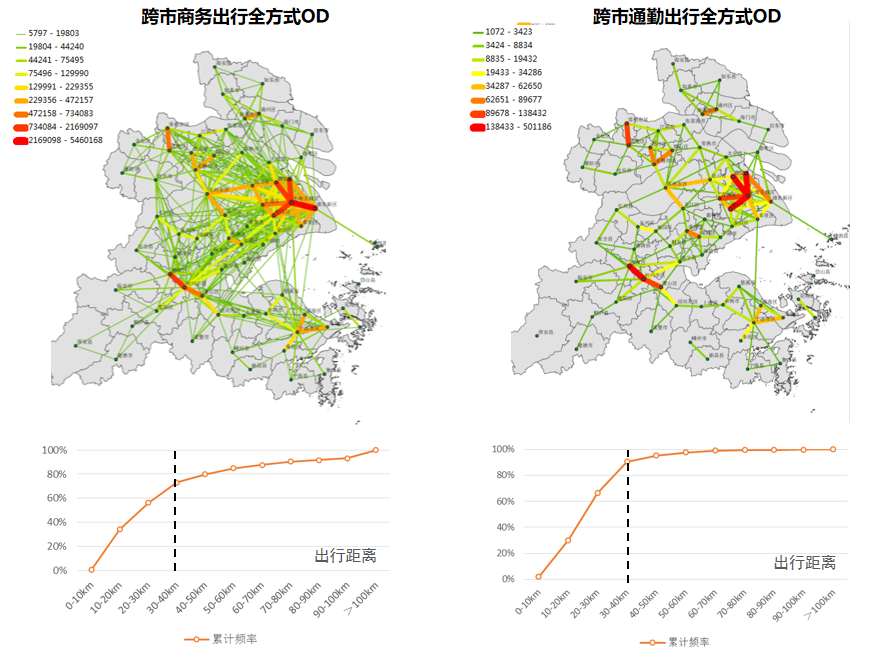

都市圈作为城市群的核心组成,其跨市出行则更具有代表性。我们在研究中把上海和杭州两个都市圈合并在一起,以市区/县域来作为基本单元,目前这个范围中跨单元的商务出行规模3070万人次,平均出行距离37.8公里;跨单元的通勤出行规模346万人次/日,平均出行距离25.6公里。商务和通勤类出行(除毗邻地区外)一般要求进入城市核心,要求低成本、直达性、便捷度高。

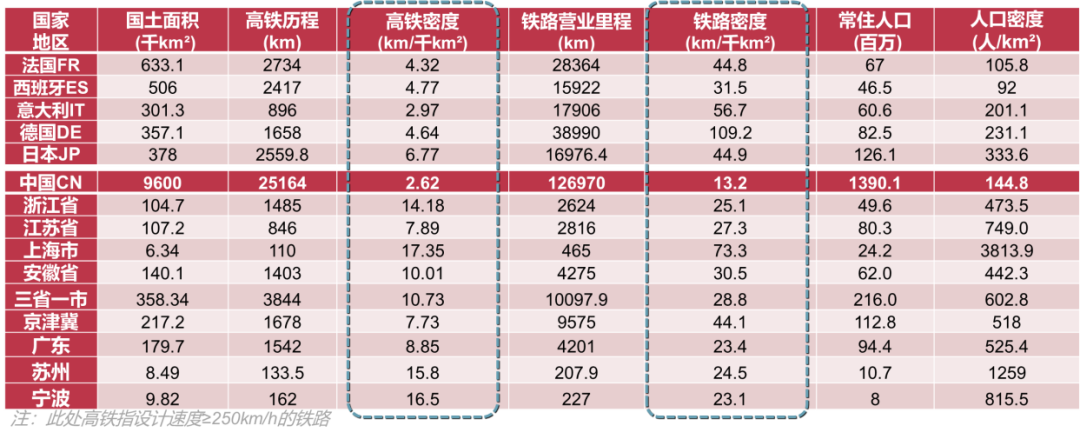

另一方面,城市群交通设施供给的差异,反映了城际交通的发展导向。过去一段时间,我国城市群的主导交通发展模式仍是高速公路建设为主。反观欧洲、日本等铁路强国,铁路网络密度普遍高于高速公路;而当前我国大多数地区铁路网络密度明显低于高速公路,特别是越发达的地区,高速公路网络密度更高,这种差距更加明显。

在经济较为发达和均衡的长三角地区,高速公路网络密度保持较高水平,而铁路网密度提升幅度近年来呈现放缓。

1.4 如何实现“轨道上的” 城市群/都市圈?

目前铁路网络的构成差异,实质上存在着结构性短板。过去一段时间我们更多强调的是高速铁路的建设,未来必定要走向多层次完整的铁路网络。

从数字看,我国三大城市群地区的高铁(以时速超过250km/h为准)网络密度普遍超过欧洲、日本,考虑到我国高铁承担面向更加广袤的国家层面的高速联系,长三角与德国、日本相比,高铁密度为1.6-2.3倍,是合适和必要的;然而,我国三大城市群地区铁路网络总密度与欧洲、日本相比还有很大差距,整体铁路网络仅为德国、日本的约25%~60%。因此,面向更加密切的城市群和都市圈内部联系而言,缺乏更高密度的铁路网络覆盖,很难实现对短距高频出行的有效服务。

2

新路径:多网融合,从廊道到网络

2.1 目标:长三角城市群铁路网从“高铁廊道”走向“多层次完整网络”

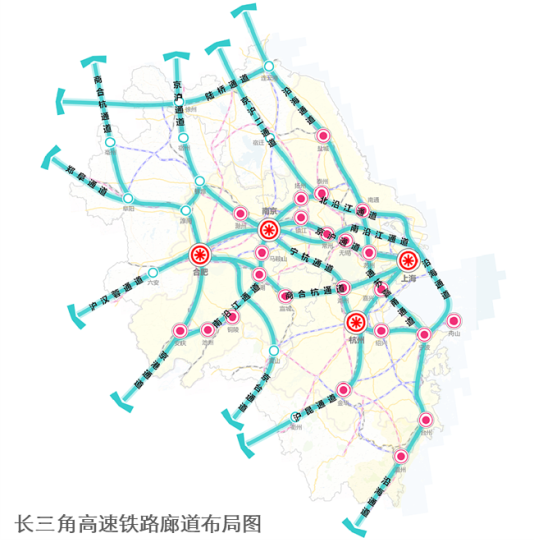

未来长三角高速铁路廊道呈现“六纵五横”的格局(含现状、在建和明确规划),总规模超过6000km. 按此功能和规模实现,高铁网络将能够充分支撑长三角面向国家的城市群之间、中心城市之间的高速联系,适应较大规模的国土空间尺度和多中心格局。其关键在于,使得高速铁路确保其发挥长距离联系的主导功能。

更加重要的是,未来长三角要走向多层次完整网络,以需求和服务为导向,实现长三角广义轨道的多网融合。

首先要补短板,重点建设面向都市圈的城际铁路网络。速度目标值120-200km/h,进入城市中心或组团核心,丰富轨道功能层次,实现国家-长三角-市域-城市的广义轨道多网融合。

多网融合重点在于城际铁路和市域郊铁路的两网合一、直联直通,进一步适应中短距离的客运需求,体现高品质、高时间价值的出行诉求,反映城市密集地区的客流特征。在此过程中,实现铁路系统的轨道化服务是重要的发展方向。

2.2 路径:发挥城际/市域郊铁路的制式优势,达到铁路系统的城市轨道化服务

城际铁路和市域郊铁路的技术优势能够适应和支撑城市群一体化和高质量发展的趋势要求。

一是兼具高时效性和高可达性,可实现大尺度范围可达性目标,设计时速能够满足60-100km圈层内1小时可达的目标,可深入城市重要功能节点,支撑都市圈同城化联系的重要载体。

二是多制式选择提升适应性和兼容性。强化既有铁路资源利用,如上海金山铁路改造,全长56.4km,共9站,实现金山郊区与上海中心城的快速联系;同时鼓励轨道制式创新,如广州18号线和22号线,全地下线路,160km/h,融入和串联板块中心与枢纽,达到地铁服务水平。

路径一(自上而下):都市圈城际更多承担市域功能板块之间的联系

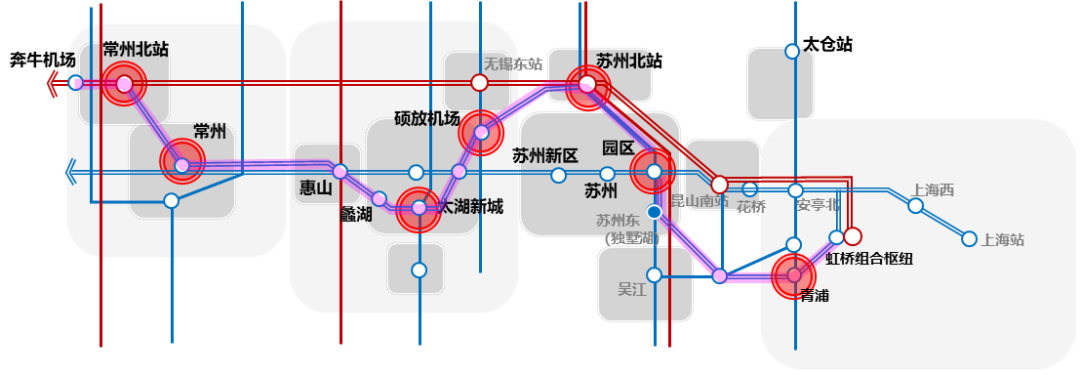

城际铁路的规划建设,一般由省级层面作为立项和协调主体。在长三角城镇密集地区,城际铁路的功能应下沉,串联城市核心区、市区重要板块、市域功能节点,线路走向和网络布局与城际客流的目的地耦合。例如,在苏州我们构建“四网融合”的轨道交通体系,城际铁路与市域轨道共成网络,实现广义轨道网络的功能融合、枢纽融合、时序配合、运服联合。

其中的典型案例是苏锡常城际快线,进一步弥补现有沪宁城际铁路的不足,强化空间高效衔接和人员便捷交往。充分体现了三个优化要点:强化走廊主轴的服务效能,优化联络性线路;耦合城市中心直达目的地,匹配人员流动规律;实现公交化运营,凸显走廊和节点价值。未来上海的青浦,苏州的工业园区、高铁新城,无锡的太湖新城、蠡湖,常州的高铁新城,都能够通过苏锡常城际快线进一步体现面向城市群的功能节点价值。

路径二(自下而上):市域轨道统一建设标准和对接,跨界成网运营

市域轨道一般由城市政府作为主体进行规划建设。但在城市群连绵发展地区,城市发展主轴往往与区域走廊重合,客流特征趋同。因此市域轨道不应仅服务市域内部的客流联系,同样应充分考虑统一建设标准,实现跨界成网运营。以湖州为例,东向经南浔与苏州吴江、上海青浦联系紧密,南向经德清、安吉与杭州余杭一体发展,北向经长兴与无锡宜兴、常州武进跨界衔接。类似一体化地区在长三角并不少见。在湖州的市域轨道发展中,我们提出充分衔接周边城市城际铁路和市域郊轨道系统,东西向快线作为水乡线(湖嘉杭绍线)的组成部分,并对接如苏湖城际,共同构建环太湖城际网络。南向市域轨道,湖州至安吉线、湖州至德清线,衔接杭州都市圈轨道,力争实现贯通运营。

跨界运营的关键在于,区域协同统筹建设标准和制式,预留跨线、越行和交路运营条件。因而可以在不同区段中组织多交路运行,体现客流差异并集约利用通道资源。在此类自下而上的轨道规划建设过程中,未必一次全线实施到位,但未来可以根据客流需求成网运营。

2.3 新枢纽:长三角铁路枢纽从“单站辐射”转向“多点布局”

与长三角多层次铁路网络相对应的,铁路枢纽布局走向多点锚固:更多的站点,实现在“家门口”乘坐铁路。

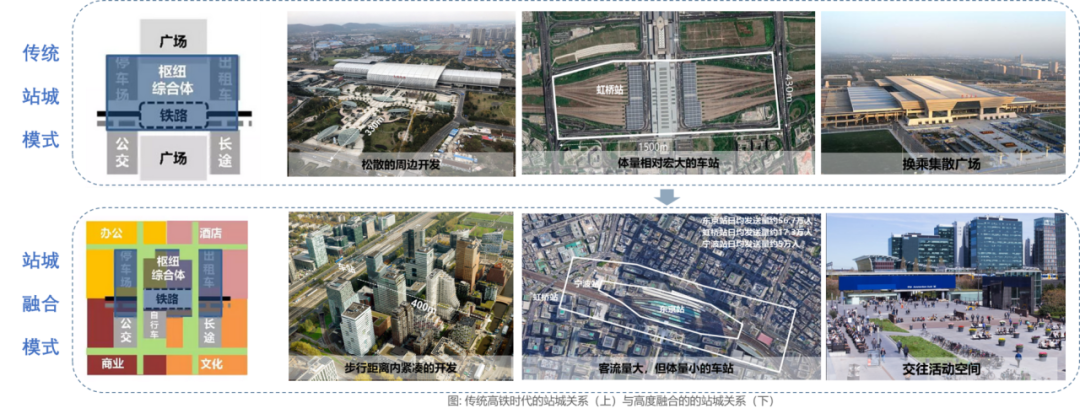

新枢纽的规划布局应回归人的活动尺度。新枢纽的空间和活动集聚效应进一步增强,从枢纽本体到周边地区,将大量集中面向区域的城市功能,如企业总部、会展、贸易等,城际人群占比较高,其活动空间蔓延融合,因此推动枢纽空间与周边功能单元的融合发展。这一点在上海虹桥商务区已得到充分的印证。而在枢纽内部,则更要体现高频次、规律性城际商务通勤人员的诉求:枢纽乘车、换乘流程公交化,进一步压缩站内驻留时间,实现枢纽周边更加便捷可达。

新枢纽的服务模式应突出三点。一是枢纽与空间融合,未来长三角城际出行应体现便捷高效和时间价值,铁路枢纽的服务适应“双短”的需要,即铁路区段更短的乘距、枢纽集散更短的接驳距离。本质上,是更加密切的交往、更加便捷的到达。要求新枢纽在布局上从“站城分离”到“站城融合”;在规模上从“宏大车站”到“集约车站”;在形态上从“集散广场”到“交往空间”。

二是实现公交化运行。从“按班次乘车”到“公交化运行”:适用于客流密集的走廊,率先实现公交化运行;突破传统的铁路运营组织模式,刷卡买票即走,实现不同层次铁路换乘。从“站厅候车”到“站台候车”:适用于中等规模的铁路客站,更加贴近目的地,简化乘车手续,提升铁路出行效率。从“单线运行”到“网络运营”:适用于都市圈网络化空间和高密度客流区间,实现更灵活的运营方式和多样化的选择,组织大小交路、快慢车、跨线运营。

三是推进绿色接驳。在铁路单枢纽服务模式下,需要单个枢纽服务更大的范围和更远的接驳距离,因而要求小汽车专用高架专用匝道直达,致使步行可达性较低。模式转变下,枢纽的接驳体系应转变为绿色交通可达性优先,枢纽最便捷的界面应优先服务慢行、公交的接驳和集散。以阿姆斯特丹南站为例,至少一个进出站界面是留给有轨电车、自行车直接接驳,同时多条步行连廊链接不同功能区块。在较短的接驳距离中,步行、自行车和公共交通成为更加可靠的接驳方式。因此目前我们枢纽接驳中所忽视的,恰恰是我们应该优先保障的:优化步行、非机动车的接入便利性,提升局域公交的服务效率和品质,保障轨道等绿色交通的换乘衔接空间。

3

新机制:服务导向,面向高质量发展

铁路规划建设的机制,将逐渐从国家事权变为地方主导。也在于体现不同阶段的主要矛盾,国家主导能够集中解决干线的运输能力,而现阶段高质量发展要求提升出行的便利性和高效运营,则地方主导能够体现其优势。借鉴日本国营和民营铁路的互补发展机制,同样的,国营铁路解决主干线运输能力,民营铁路解决郊区化产生的局部范围的通勤(以郊外铁路为主);并在一定范围内实现互通运行,二者实现基本相当的运量规模。

在具体的机制构建层面,应进行三方面的探索和创新。

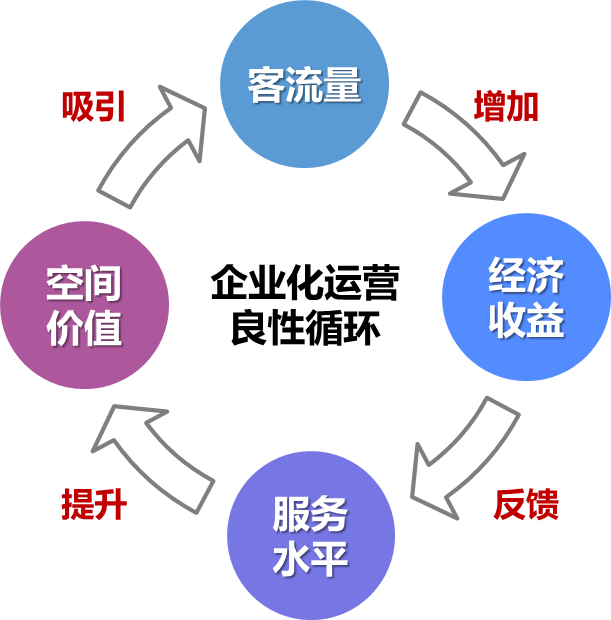

一是企业运作,寻求投资-收益的良性循环,更易实现高质量发展。可探索按照线路或区域创建铁路建设或运营企业,进行企业化运作,强化客运量、经济收益、服务水平、空间价值之间的良性循环。同时,利用政策工具消除边界壁垒,通过企业化运作实现城市和铁路部门双赢。统筹编制站场土地综合开发规划,促进土地复合开发利用,建立综合保障机制,支持土地综合开发收益用于铁路项目建设和运营。

二是跨地协作,落实规划建设的跨地域协同机制。规划环节,基于不同的主体情况,建立联合申报和规划协调机制,确定铁路项目的规划方案和用地保障;建设环节,开放投融资渠道,探索设立铁路项目建设基金,以区域共筹或成本分摊的模式,确保项目落地实施。

三是运服合作,整合资源平台,推动运营和服务的融合。探索运营商以市场化、实体化推动区域、都市圈、城市不同层面的交通资源整合运营;鼓励成立服务提供商,以平台建设促进和实现区域间、方式间的一卡畅行、一票联乘。未来长三角应实现以融合票制满足铁路、轨道一票制出行。例如,针对访客和旅游者:一日/两日/三日通行票或旅游交通联票;针对规律性通勤和商务人群:一卡乘车,强化换乘优惠和支付便捷。

结 语

主要三方面建议。一是建设轨道上的城市群,需关注出行者的全出行链的需求特征变化;二是多网融合成发展共识,重点在于加强面向都市圈的铁路系统,以及耦合城市中心的枢纽(群),而非一味追求高铁和大枢纽;三是高质量发展呼唤新机制,最终才能实现城市—铁路—人的共赢。

注:本文内容成稿来自何兆阳、陈震寰等同事的协助支持,以及李晓江院长主持的中国工程院“站城融合规划和设计战略研究”课题研究。

报告整理:孔晓红.

相关链接:

• 习近平:支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略——《新时代长三角一体化发展中长期战略研究》 开题!

长三角

长三角

原文始发于微信公众号(规划中国):长三角铁路网络和枢纽:新趋势、新路径、新机制

规划问道

规划问道