一起看北京

“北京印迹”平台系列访谈栏目“一起看北京”,将围绕北京历史文化名城保护这一核心主题,探讨城市文化、讲述城市故事、报道工作实践、关注学术理论、追踪最新热点,每期访谈将从某一个具体话题出发,邀请城市规划/建筑/文化遗产等相关领域的领导和专家,一起谈谈自己的相关认识、研究与实践,一起为北京历史文化名城保护出谋划策。

北京老城整体保护与更新,是一个复杂而庞大的系统工程,涉及遗产保护、城市规划、建筑环境、文物考古、历史地理、经济管理、信息技术等各个方面。因此要实现老城复兴,离不开各个专业领域之间的深度融合。

本次访谈特别针对这一具体问题,邀请六位规划/建筑大咖,结合自己多年的工作实践经验,共同谈谈目前北京老城保护与更新在这方面的工作现状、探索实践,以及需要进一步推进的工作内容和工作方法。

张 杰

清华大学建筑学院教授、博导

清华大学国家遗产中心副主任

清控人居遗产研究院院长

北京建筑大学建筑与城市规划学院院长

全国工程勘察设计大师

这个问题很关键,因为城市是复杂的、动态的体系,而遗产又有不同的层次,各个专业领域如何协同就涉及到城市遗产管理的问题。近年来,北京胡同经过了多次整治,包括地下管线、消防、沿街建筑立面等等,这些工程都是各有各的资金、各有各的做法。如何能够在这样一个本来就拥挤的错综复杂的体系里做好?这就特别需要统一的管理、协调机制。

对于北京来说,胡同的规划设计管理还是有很多探索空间的,因为牵扯的部门多、规矩多,需要大家在一起协调、合作,而不是各自按着各自的财政计划、工作计划来进行。在先前几个重要阶段整治过程中,我们也都看到了由此暴露出的不尽如人意的地方。因此,对于加强老城整体保护和推动老城有机更新,下一步非常重要的工作就是要能够提出一个共同协调管理的平台,多做减法而不是加法,使胡同真正地回归老百姓的活动、交流与生活,这也是街区保护方面一个值得探索的领域。

吕 舟

清华大学国家遗产中心主任

中国古迹遗址保护协会副理事长

中国建筑学会建筑史学分会理事长

北京的老城的保护从上世纪80年代开始到现在,已经走过了40年的历程,应当认真回顾和总结一下这么多年来的经验和教训,这些经验和教训对于北京老城保护与更新、对于整个北京城市发展都会是一种巨大的财富。

北京不是一个停滞在某个历史年代的城市,它是活跃的,充满了内在的活力,是一个拥有2000多万人的国际都市。如此宏大的都市的保护与发展问题,一定是一个综合学科的问题,需要从各个方面来科学判断、科学规划、科学决策,眼光越长远、目标越清晰,才能明确该做什么、如何去做。

在北京这样的历史都市中,历史与现实,保护与发展,城市的历史特征与当代生活相互交织,构成了这个城市的独特魅力。北京中轴线申报世界遗产是北京历史文化保护的一项重要的工作,也是北京发展的重要契机。把北京中轴线视为一项展现北京八百年都城历史,同时又融合当代城市发展的具有强大活力的活态遗产,这反映了我们对北京作为中国最重要的历史文化名城的基本理解。北京历史文化名城的保护,是放在全国文化中心建设规划这个大框架当中来考虑的,既是基于保护的发展,也是基于发展的保护。

北京中轴线从南向北鸟瞰

(图片来源:清华大学国家遗产中心)

因此,在有对城市清晰愿景基础上,在有对城市历史文化价值清晰认知的前提下,政府、社会、市民形成共识,以及各政府部门之间的高度配合是实现最终愿景的关键。在老城保护与发展的过程中,会涉及到市政、交通、水利、安全等各方面的问题,非常需要相互配合、相互支持、相互合作。市民的支持是北京老城保护发展的保证,源自于市民、社区的活力是老城保护、传承、发展的根本动因。

吴 晨

北京市建筑设计研究院 总建筑师

首钢集团 总建筑师

北京市城市设计与城市复兴工程技术研究中心 主任

北京城市规划学会 副理事长

对于北京老城,当下存量环境中的规划与建筑设计和传统模式从理念到方法上有很大不同,这一类城市复兴与城市更新项目往往贯穿自规划咨询到项目设计到实施建成的全过程,形成全链条、全环节、全流程的城市复兴作业流程体系。规划师与建筑师主要通过物质空间的提升或者以规划及建筑设计为龙头,统筹多专业、多学科,来实现上述城市活力。这其中多专业、多学科的力量必不可少,但是如何发挥“1+1>2”的效益,统筹协调的角色更是不可或缺。未来需要加强搭建统筹平台,通过统筹平台将各专业深度融合,综合协调多团队进行整体设计工作;搭建系统平台,通过统一的技术接口,跨专业共同完成设计工作;搭建学术平台,鼓励跨部门多团队、跨学科多专业的沟通交流,共同发展。

自2016年开始,我带领团队在南锣鼓巷四条胡同项目中跨越壁垒,搭建跨单位、跨部门多团队、跨学科多专业的协同平台,设计平台制定规划与设计原则进行整体把控,多方参与配合,如测绘、市政、规划、建筑、文史等,实现“和而不同”。设计平台协调各学科、各专业之间的技术对接工作,汇总需求、统筹成果,推动项目深化设计,实现平台全程跟踪项目实施。

南锣鼓巷片区鸟瞰

(图片来源:北京市建筑设计研究院)

今天,基于移动互联网、大数据、机器学习、云计算的数字技术进步给城市复兴带来重大契机。当下的数字技术给老城保护与复兴提供了革命性的动力和专业支撑。2018年起,我们与王建国院士团队合作,结合数字化城市设计方法开展了相关工作。在北京老城总体城市设计研究和中轴线风貌评估中,我们对北京老城运用大数据等新技术进行了数字化分析,结合手机信令数据、POI数据、街景识别数据、街道热力数据等,开展资源点感知分析与空间综合研判。通过客观技术理性和主观价值感性进行双向校核,结合传统城市设计的方法,提出了营城“八法”和老城总体空间框架和设计策略。以城市设计和建筑设计为平台,通过数字化等新技术的运用,老城保护与复兴将迎来更为令人期待的重要机遇。

冯斐菲

北京市城市规划设计研究院

历史文化名城保护研究中心顾问

北京是一座千年之都,汇集了各族人民的智慧,历经了沧桑岁月的洗礼,是祖先和时间馈赠给我们的珍贵礼物,因此每个人都有责任和义务去保护传承。但要使一座历经风霜的城市焕发光彩是一项非常艰巨的任务,要靠上下一心,精诚合作,方能做好。

至于如何合作,我想有两个关键点要把握好。一是宣传细化,学习到位;二是统筹得当,协作有序。关于这两点,我想以两项工作为案例来说明,更容易理解。

第一个工作案例是老城街巷环境治理。我们知道,每年很多部门都会在老城开展工作,如城管委刷墙换窗、旅游委设置标识、园林局进行绿化等,街道社区也会补充些内容。但在各方辛苦努力之下,有些效果却受到公众的质疑。譬如,墙面被刷上灰粉贴(撕)出砖缝,门窗被红绿搭配罩上,胡同口立个明晃晃的不锈钢标识牌甚至石牌坊,本就狭窄的胡同里排着一溜占道花箱,墙面上还时不常现出工艺粗糙且不知所云的贴画、浮雕。总体给人一种混搭的廉价感,与古城的清雅风貌差距较大。什么原因呢?我想主要还是实操者对北京老城历史文化内涵、传统风貌特征和习俗等没有真正理解,凭着朴素的认知去落实保护。这也说明我们在宣传学习方面的工作尚有不足。

其实,每次重大规划编制完成,都会以展览、专家们现场巡回讲解、视频网课等多种形式及时宣传。如北京新总规,在规划展览馆设置了常展,规划师们外出宣讲上百次,同时还会分不同的主题进行宣讲,如历史文化名城保护,让“老城不再拆”等理念深入人心。但如果想让老城保护工作落实的好,仅仅是将理念、方向、原则、策略告知还远远不够,如果能针对各个部门的工作职责,在内容上更为精细化地分解、通俗化地说透,方能达到让大家知其所以然的效果。

通过这样持续不断的宣传和学习,我想大家会逐渐认识到老北京胡同风貌的最大特点是灰砖灰瓦衬绿树的简朴清静。现代生活需求已经给胡同里增添了很多内容,如机动车、变电箱、电线杆、电信盒、告示牌等等,所以环境治理真正该做的不是加法而是减法。譬如,墙面应该侧重把老砖刷洗干净,残破处补上新砖,新旧有机结合展现出古朴的样貌,也不要画蛇添足地贴画;标识也应控制体量、降低彩度,与街巷的尺度色调协调;绿化则该因地制宜,利用街巷的小微空间植花种草,打造精品。

草厂四条胡同整治后的风貌

(图片来源:北京东城)

第二个工作案例是中轴线保护。传统中轴线是北京城的脊梁,做好中轴线的保护是老城整体保护的重要内容。随着中轴线申遗工作的开展,部门合作配合的意义凸显。譬如,为了充分展示中轴线遗产价值,文物部门要深入挖掘中轴线的文化内涵,确定文物本体和保护范围与措施,编制申遗文本和保护规划;规划部门需在此基础上管控好中轴沿线的建设,明确控制范围和相应的指标,编制环境整治规划;区政府则要依据规划组织开展文物腾退、违建拆除、环境整治等工作(而这又需要产权单位、相关利益人的配合)。但所有这一切都需要市政府来统筹,除了协调各部门,更重要的是制定政策机制,使得风貌保护的同时让民生也得以改善。

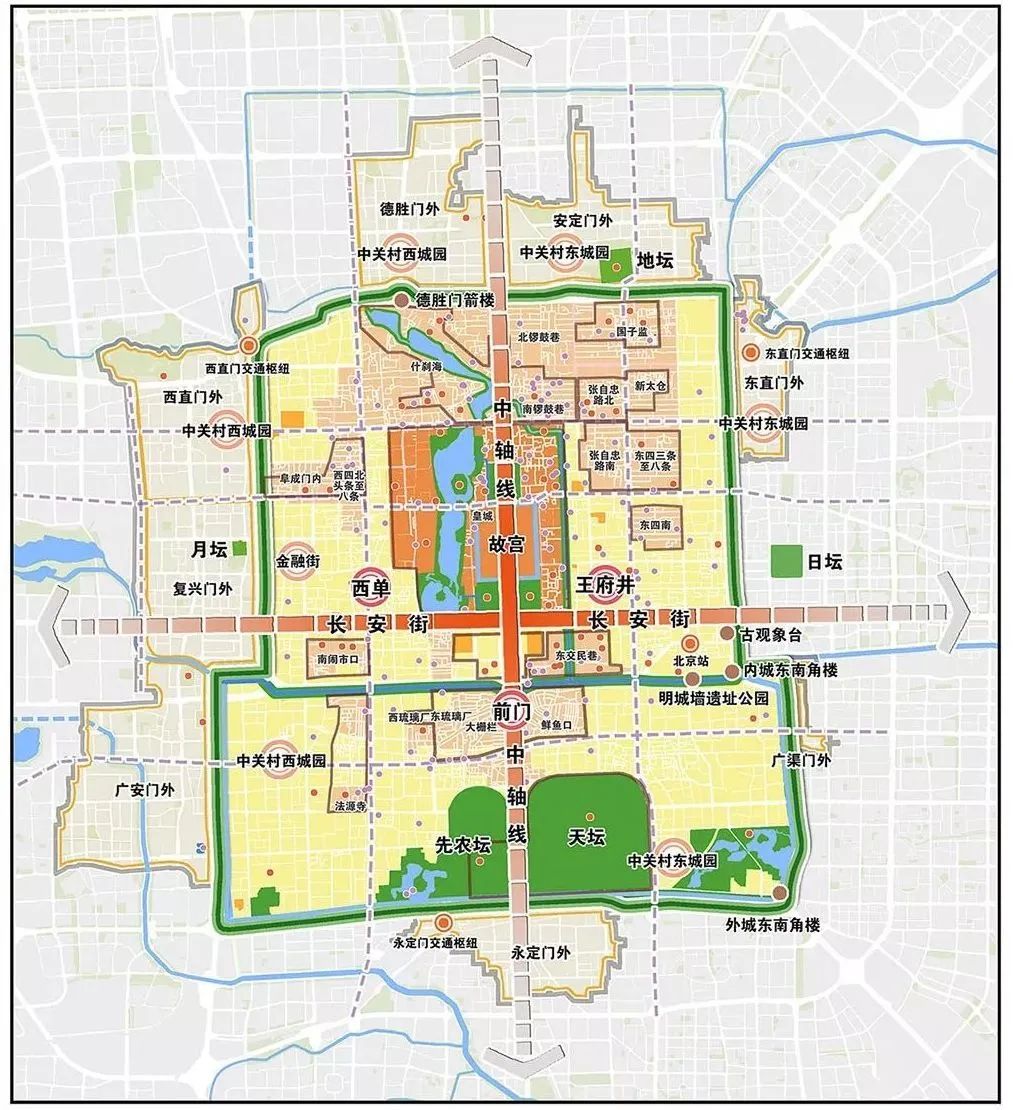

《北京城市总体规划(2016年—2035年) 》

核心区空间结构规划图

张广汉

中国城市规划设计研究院副总规划师

城市更新具有复杂性和综合性的特点,不同的时期、不同的价值观导致不同的更新方式,城市的不同地区也应当采取不同的更新策略。老城是北京文化之都的重要载体,是北京历史文化名城保护的重点地区。北京老城的保护与更新,要与历史文化遗产保护,以及城市品质提升、生活设施改善结合起来,让历史文化与现代生活融为一体,使老城在现代化生活中焕发新生。老城的保护与更新,显然不能再以经济为主导采取大拆大建、追求资金平衡的开发方式,而应该以遗产保护、文化复兴为主导采取整体保护、有机更新、逐步实施的保护复兴策略。

北京景山周围历史文化街区持续不间断的保护更新,以及近期崇雍大街的保护更新,都说明了老城的保护更新已经不是单一的建筑保护或改造工作,而是物质、环境、文化、经济和社会持久改善的全面的、综合的展望和行动。

崇雍大街整治提升后风貌

(图片来源:文明东城)

2018年8月,北京市市委书记蔡奇在围绕推动老城街区更新调查研究时强调,要以崇雍大街和什刹海地区为样本推进街区更新,明确提出崇雍大街的更新,要整体谋划、分步实施、作出示范。中国城市规划设计研究院在接到崇雍大街整治与提升的工作任务后,基于崇雍大街的特点和问题,认识到老城保护和复兴要系统性地解决复杂问题,就必须把握“一个整体”的方法,站在更为全面的技术角度来进行综合提升。项目组在王凯院长带领下,组建了多专业队伍从城市设计总体研究和工程实施两个层次双管齐下:

一方面,通过城市设计方法的运用,针对大街两侧1公里范围的周边区域,就历史文化保护、功能业态提升、建筑风貌提升、公共空间改造和交通系统组织等方面开展城市设计和城市更新导则的编制工作。另一方面,针对道路U型断面,通过城市设计总控方案一张蓝图,协调多专业的空间矛盾,系统综合解决诸如步行空间局促、街道设施混乱等问题,从建筑、景观、交通、多杆合一等方面开展具体的施工设计,并全程跟踪指导实施落地。

崇雍大街整治提升前后对比

(图片来源:中国城市规划设计研究院)

老城的保护与更新需要建立多部门合作的工作机制。由于崇雍大街是一项系统性、综合性的街区更新工程,涉及到四个街道、十余个部门,如建筑涉及规划部门、市政部门;交通涉及市交管局、交警大队、地铁公司、共享单车公司;景观涉及地铁公司、市园林局、市政管网、电力公司、电信公司等部门,需要强力的统筹与督办力度。在实施过程中,东城区政府成立了崇雍大街项目指挥部,以区级领导为指挥长,将沿街的几个街道办、规土分局、城管委、京诚集团、园林局、文物局、房管所等单位组织为成员单位,指挥部在方案完善的关键节点发挥了高位统筹作用。

老城的保护与更新需要多层面的公众参与。崇雍大街不仅涉及到大量居民住户,还涉及到商户以及各类产权单位,部分节点作为城市门户涉及到大量访客。在崇雍大街城市设计中始终坚持以人民为中心,回应城市治理观念转变要求,创新规划方法,在开展具体方案设计的前期,根据崇雍大街的基本现状和问题,量身定制了公众参与“五大计划”,切实体现以人为本的规划理念。

柴培根

中国建筑设计研究院副总建筑师

一合建筑设计研究中心总建筑师

我们团队从2012年开始,在崔愷院士的指导下开展隆福寺地区的城市更新设计研究,到2019年基本完成隆福大厦及北侧一商园区的改造设计工作,在这七年中我们秉持本土设计理念,“追求一种渐进式的,生长式的,混搭式的,修补完善式的改造状态”。

崔院士用“陪伴式设计”的说法来描述这七年的设计工作,非常贴切。从设计前期面对策划、审批和政策的诸多不确定性,到后期北侧一商园区的改造,总面积一万多平米,由十几个子项组成,最小的几十平米,最大的三千平米,有拆除,有翻建,有改造,有加固,还要结合不同阶段的策划要求随时调整设计,甚至有的子项已在施工中,又面临租户的再次改造。如果不是出于一种对城市的善意,没有“陪伴”的状态,持续性设计工作是很难推进下去的。但也正是在这种陪伴中我们见证了城市的生长与变化,对城市有了不同的认知,对隆福寺地区产生了特殊的感情。

隆福寺地区城市研究范围及主要建筑(2012年状态)

城市在不同的发展阶段沉淀叠加的信息和特征,是展现城市魅力和促进多样性的基础。尤其对于北京而言,发展过程中所展现出的现代性与城市传统特征之间的矛盾,既是推动城市发展的动力,也是阻碍发展的难题。显然这不是一个非此即彼的选择,而是要在时间和生活的软化下不断走向融合的过程。因为我们相信城市是一个复杂的、多维系统交织的整体,不是一个布景,所以要处理的也不仅是风貌保护的问题。这也对参与旧城更新保护工作的所有人都提出了更高的要求,需要我们不断丰富对城市的认识,完善自己的历史观念,感受城市变换的情绪和恒久的精神,为城市更美好的未来尽己所能。

改造后的隆福大厦与周边环境的融合(张广源 / 摄)

如今的城市更新工作是一个全然不同的发展阶段,有了积累和教训,在思想意识上更成熟,对传统、对时间都有了不同的认识。在新的城市建设精神的指导下,随着《北京城市总体规划(2016—2035 年)》的出台和落实,《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018 年—2035 年)》的深入研究,北京城对城市空间质量,对丰富的城市生活及场所的讨论和关注越来越多,这也让我们对老城更新复兴充满希望。

采访 / 编辑:张洁、余婷婷、杨奕

注:文章仅代表专家本人观点,不代表“北京印迹”平台立场

推荐阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

朱祖希:维护整体格局是北京老城保护的基础

唐晓峰:把北京老城营造成巨大的活的历史博物馆

孔繁峙:落实全国文化中心建设,实现名城保护的新跨越

黄鹤:提升首都城市文化功能,促进北京历史文化名城的保护与发展

冯斐菲:从历史文化名城保护,看如何做好全国文化中心建设的大文章

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):六位规划/建筑大咖共话北京老城保护与更新(二)

规划问道

规划问道