小编:生活圈规划是国土空间规划关注的一个重点,也是今年大家非常关注的一个话题:话题:社区生活圈。今天为大家推荐文章《塑造韧性社区共同体——生活圈规划提升策略思考》,基于“塑造韧性社区共同体”这一美好目标愿景,通过对社区生活圈规划技术的梳理、思考与提升,从结构完善、时空统筹、精准管控、弹性适应与社会协同等五个方面提出策略,探讨生活圈韧性提升的可能。

文章作者:上海市城市规划设计研究院规划二所规划总监,吴秋晴。以下内容来自微信公众号“规划上海SUPDRI”,感谢授权转发。

◆ ◆ ◆

编者按:9月23日下午,2020中国城市规划学术季重要活动之一“社区生活圈的韧性营造”主题论坛在上海举办。本次活动由上海市城市规划设计研究院、上海市城市规划学会联合主办。活动邀请了相关领域的专家学者共聚一堂,从理论学术、规划实践和管理实施等角度畅谈后疫情背景下的社区营造。本期为大家带来了上海市城市规划设计研究院规划二所规划总监吴秋晴的主题报告——《塑造韧性社区共同体——生活圈规划提升策略思考》。

近年来,随着城市和社会发展模式的双重转变,我们越来越关注社区生活圈这一城乡基层空间单元。一方面,城市空间发展动力正从“生产驱动”转向“生活驱动”,生活性地区被赋予了更复合化运行的期望,从静态单功能转向微城市体系的定位。另一方面,社会发展模式的转变也带来个性化与成长型需求的不断升级。因此,更丰富、更优质、可适应、可参与,成为我们对生活性地区的向往,渴望融入一个具有更高价值认同感的社区共同体中。而能够体现具有共同利益、相互影响的社会关系群体间互动行为的“生活圈”概念,就迅速作为重要的创新手段被运用到各类实践探索中。

然而,从居住区到社区、再到生活圈的美好营造目标,与现阶段的实施水平间还存在一定差距。不断演变出的社区新诉求以及今年新冠肺炎疫情中显现的一系列社区短板等,都对既有的生活圈规划提出了更高的技术要求。因此,回溯社区生活圈概念本身,从提升韧性的角度,我们需要通过社区共同体的积极构建,来应对当下的新诉求与新趋势。活力营造与价值认同是生活圈规划区别于一般住区规划的主要特征,韧性社区共同体的塑造,将有助于与生活圈多元发展与弹性规划的特质匹配,为更趋向异质化的社区生活群体提供更具包容性、稳定性的社会生态,协调城乡发展,完善地区治理。

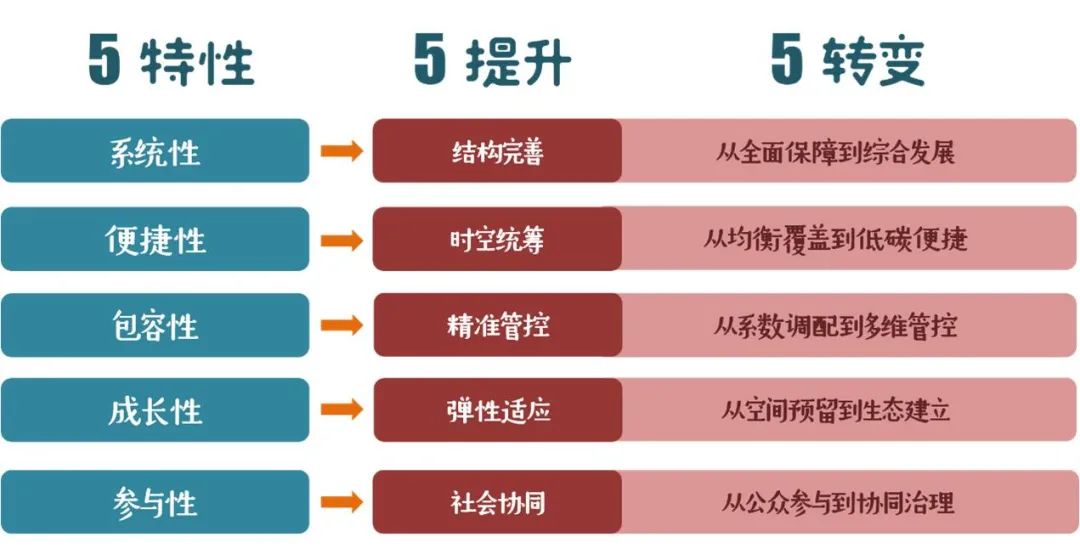

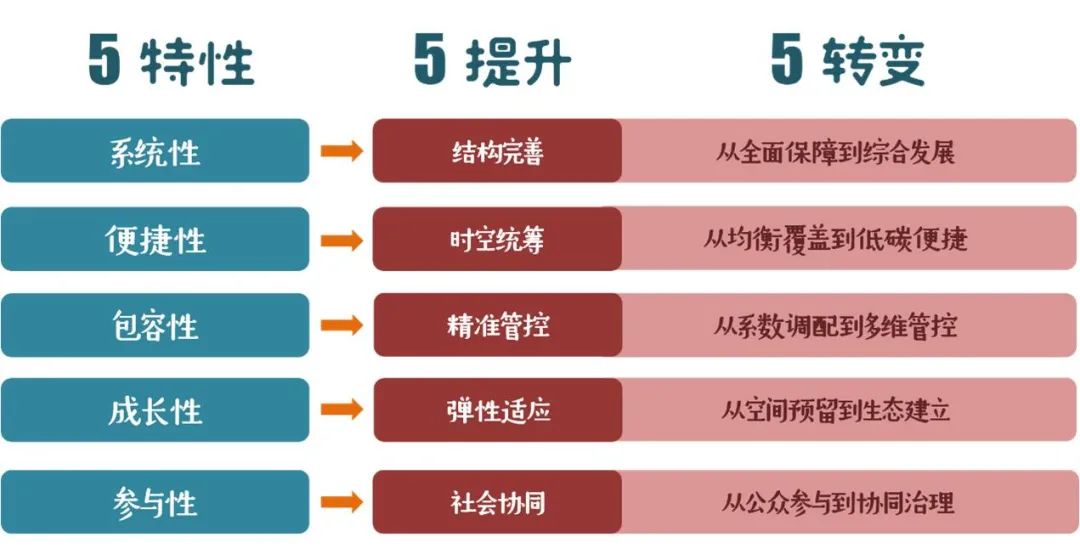

通过梳理近阶段的技术路径,我认为重点可从结构完善、空间重塑、精准管控、弹性适应与社会协同五个方面予以策略提升。

一、要素性提升,从“全面保障”向“综合发展”转变,系统性完善生活圈体系结构

近年来,我们通过“15分钟生活圈”这个新的空间概念,重点以法定规划为技术载体,落实了从底限保障型设施的补足向品质提升的转变,但视角主体仍落在对公共服务与公共空间的配置改善上。

然而,社区早已覆盖了生活、生产和社会生态的范畴。今年的疫情更让我们看到,单个生活圈只有要素完善,自身具有平衡能力,才能在突发事件发生时,仍能维系内在健康运作。所以,需要通过社区体系更为综合地运行,提升结构韧性,这包括对横向拓展与纵向联通两个层面的优化完善。

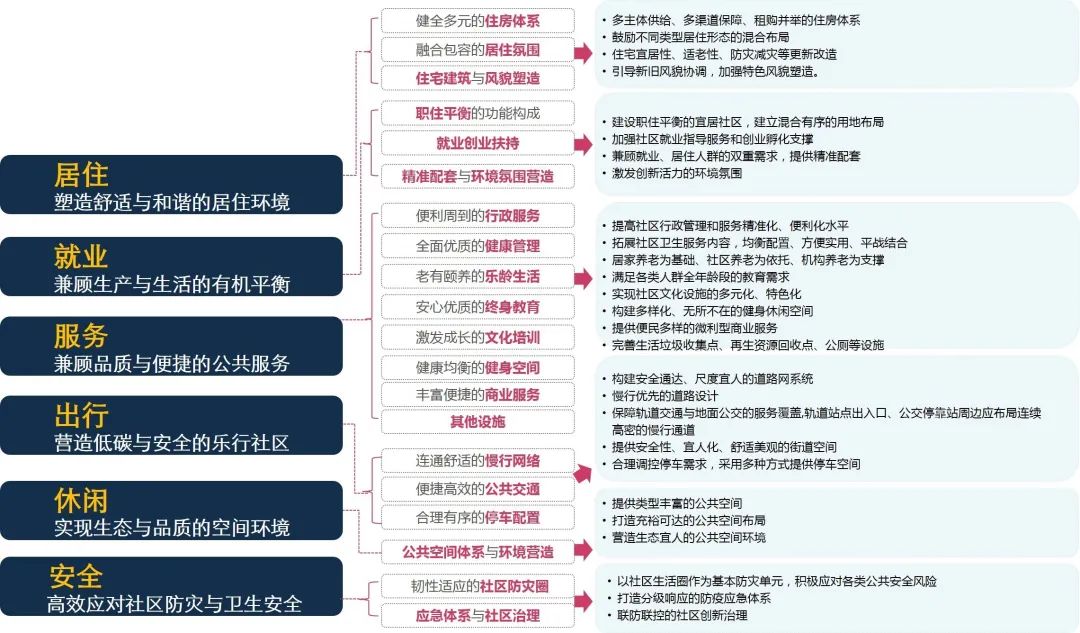

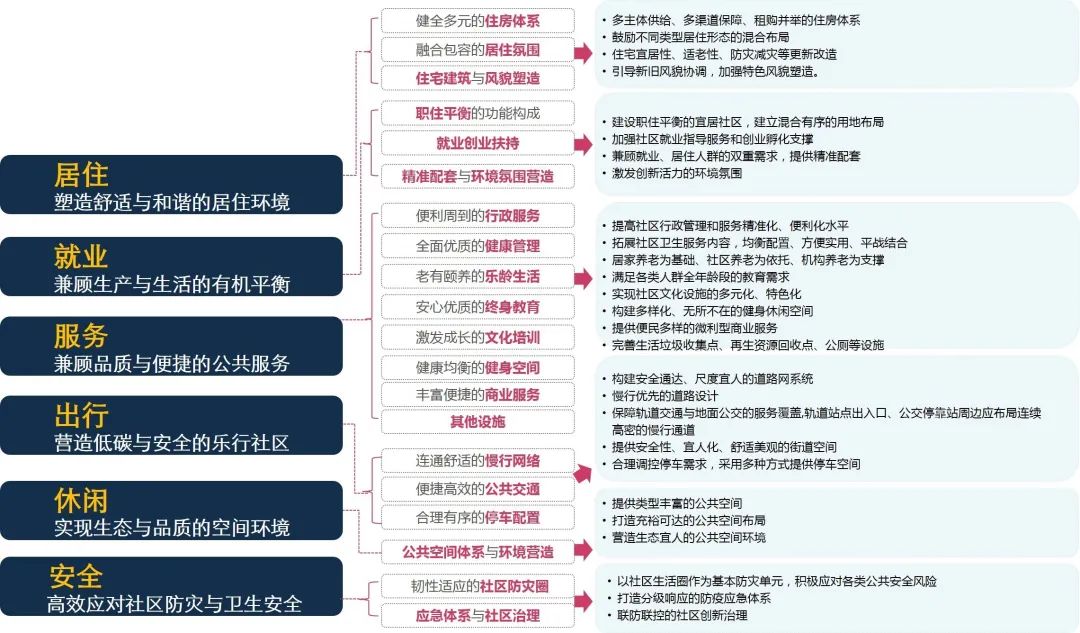

1、对社区承载的生活功能要作进一步复合化定义。生活圈不应仅仅只是宜居的,其相应的规划策略,应覆盖居住、就业、服务、出行、休闲与安全等多方面,并应细化衍生出一系列的支撑性服务内容。这其中,社区就业就是非常重要的一环。在之前的一些技术要求中,虽然我们也关注到社区就业的必要性,但相关的引导细则还比较薄弱。近期实践中,已开始探索对生活圈中产业用地和嵌入式小微空间的布局要求,以此为社区提供更多就近就业机会及相关配套服务,进而希望缓解交通拥堵和居职失衡等城市病。此外,需要补充对就业主体人群以外特定弱势群体的就业支持。如在社区终身教育服务体系中,可适度补充对老年人的教育培训及兼职推荐服务,以及为外来务工人员提供夜校、周末培训等服务,满足其知识储备、技能提升的需求。

2、对于生活圈的服务人群要从居住者向更大范畴延展,社区公共服务配置标准更为丰富、更加人性化。一方面,可对产业社区、商务社区这类特定主体功能社区的使用人群配置一定服务;另一方面,可对居住功能为主的社区中除常住居民外的其他日常生活人群,提供必要的文体活动、辅助托管、社交支持、能力提升等服务。

3、从被动配置向积极规划转变。进一步完善对社区生活圈的品质提升型与特色引导型服务的配置要求,从仅仅是被动提供基本需求保障,转变为主动引导更加健康的生活方式,努力适应未来城市发展的新趋势。以近期上海基于宜养导向面向社区养老与托幼做的相关优化配置工作为例,重心仍偏重于基础日常所需,未来可考虑进一步“通过更多的社会参与、更安全的社区空间等来提高老年人与儿童的生活能力与质量”,更强调针对自我价值实现层面的规划考量。

1、向上对接城市公服体系,打通共享互助通道,推动医疗、文化、体育等优质资源的下沉。以社区医疗设施为例,目前部分大病康复与慢性病患者的日常治疗需求,还无法就近在社区卫生中心满足。亟待尽快实现社区与高层级城市公共资源间的合理联动,提升服务效能、品质与使用便利度。

2、向下完善生活圈末梢细胞,加强对5分钟街区层级生活圈的要素引导,这是以往配置标准体系中相对薄弱的一环。

二、空间性提升,实现从均衡覆盖到优质使用体验的转变

现阶段,服务覆盖率基本是社区层面规划空间范畴的唯一评价指标,但这还远远不够。生活圈概念的提出,最大的特点就是从传统只考虑对“空间”,发展到对“时间+人”的综合评判,反映了生活空间单元与实际生活行为的互动关系。一个韧性的社区生活圈,它在空间层面应该契合特定服务对象的出行规律及使用频率等要求并引导更低碳的社区出行。

1、匹配使用特征。首先要根据近地生活圈的行为特征,强化街区空间的安全性提升。并通过合理的空间组织,以主要的生活性街道为脉络,重点塑造核心街角空间,也可积极促发社区第三场所空间的产生。

2、满足全时导向。基于分时、分季、全龄段不同诉求,对规模集聚型及距离敏感型服务要素施行更细化的管控要求,并对生活圈各关联要素的空间布局给予引导建议。

3、柔化使用边界。针对生活圈这一基层空间单元人口结构高异质性的特征,可适当柔化各设施空间的使用边界,留有一定的弹性实施与运营空间。如对空间资源紧张的社区,可进一步降低约束要求。引导单体空间不同功能的转化使用可能,以及适度的内外空间互通等。

4、场地嵌入微设施。推广可灵活嵌入的微小规模设施体模块,为各类低活力度或服务缺口明显的生活街区,提供补充解决方案。

5、精彩体验感知。积极提升空间体验的精彩度,营造更加多元与特质化的社区场所。空间设计应充分模拟使用人群的行为特征并引导更高阶的使用可能,如社区儿童活动场地在设计时要考虑儿童游戏中学习、自然中探索、互动中创造的可能。

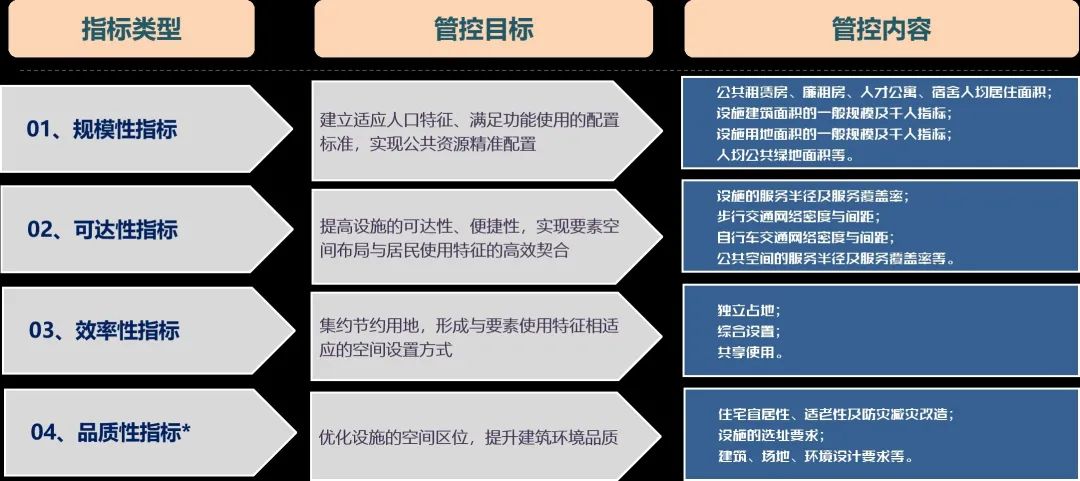

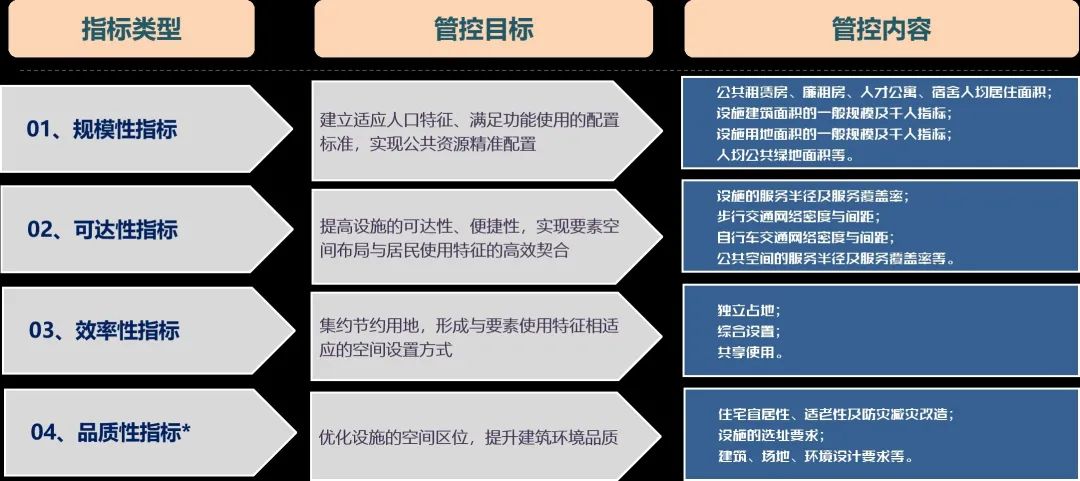

关注各社区异质化人口结构,创新定制化的规划内容,一直是生活圈规划的重要导向。前一阶段,我们探索了菜单式策略库、折减系数调配等技术路径。而未来要进一步实现更精准与韧性的实施管控。

1、多维差异管控。可适度增加指标体系的维度,如叠加规模、可达、效率、品质4个维度的管控因子。

2、弹性配置空间。部分类别设施可以总量管控替代单项管控。可允许不同社区根据自身情况选择合适的配置比例结构。

3、增强配置绩效。纳入对有效服务量的认定,以鼓励公共资源的共享与智能分时使用。

4、给予必要约束。以近期推行的混合功能街区为例,可精细化对混合功能的兼容性引导,并设定不同的审批强度以谨慎对待高干扰性业态的进入。配合准入机制给予社区各利益群体可参与决策的空间。随着社区开放度与界面的进一步打开,对红线内部的街道空间、建筑内部半公共区域等,施行不同管理阶段必要的底限管控。

全生命周期是生活圈规划提出的又一个重要理念。前一阶段,我们提出了预留用地、设施动态转换等新要求。这次疫情让社会生态成为我们重点考量的要素,侧重对社区多元包容、价值认同层面的策略探讨,将健康、柔和等理念全面融入生活圈规划的编制和实施中。

1、实现社会融合。积极促进社区代际互动,从单纯考量老人或儿童友好,发展到对全龄社区的构建思考。要促进不同社区人群的生活共融,除了适度的空间约束,还应该积极塑造高交往互动空间,加强人文性建设,提升精神共鸣。

2、提升多场景应对可能。提高社区应对各类灾害和突发事件的事先预防、应急响应和灾后修复能力。

五、参与性提升,进一步增加公众参与的广度与深度,进而实现协同治理

1、完善动态规划流程。在新的国土空间规划体系建立的背景下,对评估-规划-实施和治理的动态机制要做进一步深化研究。

2、夯实多元参与机制。有效拓展社区事务参与的主体多元性与积极性,包括充分利用大数据、人工智能等技术、及社区积分制度等,推动老年人、儿童等弱势群体在社区事务决策中的参与度。同时,在后续运营中积极调动优质企业的服务溢出效用,探索轻资产目标下的公共服务模式创新。

欢迎加入国匠城学社知识星球

每日学习,共同进步

最新专题总结PPT:村庄布局规划

点击这里查看:国匠城-城市规划学社是什么?

城市规划学社 城市数据学社 国土空间学社

原文始发于微信公众号(国匠城):塑造韧性社区共同体——生活圈规划提升策略思考