译者萌像&导读:上海外滩的踩踏事故给我们的教训是深刻的,如何帮助城市迅速、精准、经济高效地获得公共空间活动数据,并且同期开展实时数据分析,一直是我们管理公共空间、量化城市设计与规划领域的难题。如今,借助科技的发展,空前便捷的实时数据采集手段将会大大加深我们对公共空间和城市本身形态的理解,也帮助我们更好的应对公共场所的集会疏散工作。同时这些信息也能够根据公共空间用户的响应、人群的集聚指标优化对公共空间的规划、设计和管理。如果我们不痛定思痛、认真分析上海外滩公共空间踩踏事故的缘由,采取必要手段以提升我们的管理、规划、设计能力,必然难以杜绝此类惨剧的重演。为此我们专门进行了有关工作的文献研究,收集了目前世界上一些比较通用的公共空间活动数据自动采集和实时分析方法,希望能帮助我国提升公共安全和公共空间的管理能力,并进一步提高我们对城市形态和城市活力的理解。

译者萌像&导读:上海外滩的踩踏事故给我们的教训是深刻的,如何帮助城市迅速、精准、经济高效地获得公共空间活动数据,并且同期开展实时数据分析,一直是我们管理公共空间、量化城市设计与规划领域的难题。如今,借助科技的发展,空前便捷的实时数据采集手段将会大大加深我们对公共空间和城市本身形态的理解,也帮助我们更好的应对公共场所的集会疏散工作。同时这些信息也能够根据公共空间用户的响应、人群的集聚指标优化对公共空间的规划、设计和管理。如果我们不痛定思痛、认真分析上海外滩公共空间踩踏事故的缘由,采取必要手段以提升我们的管理、规划、设计能力,必然难以杜绝此类惨剧的重演。为此我们专门进行了有关工作的文献研究,收集了目前世界上一些比较通用的公共空间活动数据自动采集和实时分析方法,希望能帮助我国提升公共安全和公共空间的管理能力,并进一步提高我们对城市形态和城市活力的理解。

平衡上述优势与隐私和成本方面的潜在问题是重点与难点所在。关于哪些信息的记录是合情合理的、哪些数据真正具有相关性和必要性等问题的争论将不可避免地持续下去。可以确定的是,系统在分析和搜集数据方面的能力将会变得越来越成熟,而我们未曾想过能够实现的新技术也会不断浮出水面。这是一个激动人心的前沿领域,设计师必须主动地研究和理解它,从而活跃地参与到它广阔未来的塑造中去。。

视频一、 来源:MITSenseable City Lab

在评估公共空间或设施的成效并对其进行管理时,捕捉行人运动的轨迹、位置以及行为活动是非常必要且有帮助的。William Whyte的“街道生活项目(Street Life Project)”就是这个领域里最有影响力的研究之一,它就是这种—通过收集和分析上述这些类型的数据并精心分析得以深入洞悉人们公共生活—的极佳案例。但同时这类研究也展现出这单调乏味且耗时巨大的缺点,带来的后果就是绝大多数的公共空间设计师和管理者都不愿如此“奢侈”地倾尽时间与精力对他们的设计作品或管理对象开展使用状况的全面调查。相应地,我们对这些场所的理解大多数是来源于临时性的突击观察和短期的尝试。以至于现有的和未来的公共空间往往无奈地成为不了解内情的设计师们拍脑袋设计的结果。

行人数据是公共生活研究的基础。多种多样的技术正使得在很多情况下实时捕捉这种类型数据变得越来越简单。这些技术包括数码摄像、无线网络、移动通信和红外像机等。而行人的隐私在这些技术的使用过程中显得尤为重要。就像传统的公共生活研究一样,收集到的所有数据必须匿名化,从而维护个人的隐私。这可以在校验捕获数据有效性的过程中完成。那么就让我们来一一介绍这些技术的运用吧。

一、数码摄像

随着在实时状态下将人和物体从他们的环境中精确分辨出来的算法被开发,数码影像能够自动分析的领域变得愈发广阔和复杂。数码摄像机捕捉的图像可以经过分析计算行人数量,辨识他们的位置,记录他们的速度,部分场合还可以获得人口统计数据,包括年龄、性别,以及他们在做什么(如行走、跑步、静坐等)等。通过面部识别,甚至有机会获取空间使用者的表情。

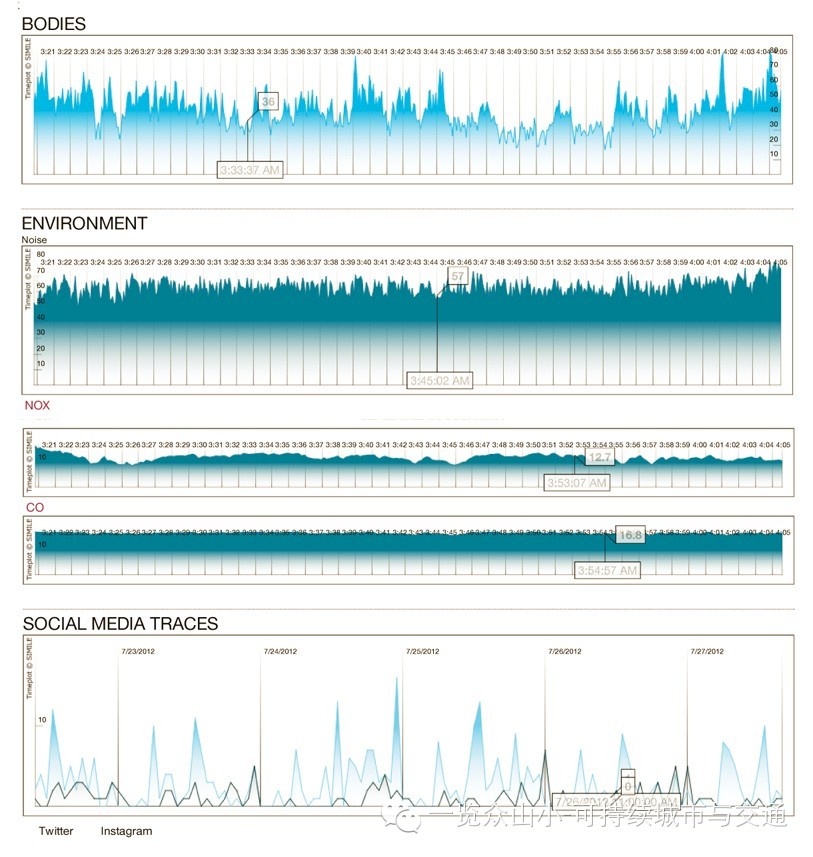

麻省理工学院的可感知城市实验室(MIT’s Senseable City Lab)和奥地利理工学院与SLREngineering研究机构及“感觉与城市”项目的宝马古根海姆实验室(BMW Guggenheim Labsfor the Sense and the City event)合作,旨在论证这项技术可以如何被用于自动探测人们对空间的使用并分析一个特定时间段的空间使用。SLR的智能摄相机内置了一个能够精确分析行人动作的软件。文章开头的视频片段就展示了识别行人并记录他们在空间中的运动轨迹的技术。

图一、“感觉与城市”事件中使用数码摄相机结合其他传感器收集的数据。来源:麻省理工学院可感知城市实验室(MIT Senseable City Lab)

下方视频展示了麻省理工学院B. Zhou、X. Tang 和X. Wang的工作。他们借助视频摄像来描述行人在公共空间中的行为模式,并为此开发了一种连贯过滤分析(Coherent Filtering)技术,展现了所有个体间错综复杂的相互关系是如何创造出空间中有趣的活动模式。

视频二、公共空间行为模式的连贯过滤分析。

在下面这个视频中,The Mathworks公司的Zheng Wu对如何使这个软件追踪行人以及通过仅读取个体的轮廓剪影而非捕捉面部识别的影像来实现匿名化的可能方式进行了更加深入的探索。

视频三、轮廓而非面部识别来实现匿名化

二、无线网络

无线网络wifi是许多公共空间中常见的公用设施。无处不在的智能手机和其他具有wifi功能的电子设备都能够与这种网络进行交互通信。除非用户主动关闭wifi连接,否则这些设备将自动地搜寻周边环境的无线网络信号并将它们的存在提示给用户。一个wifi基站网络系统能够用来追踪行人在一个空间中的运动并实时估计他们的位置。

这种技术在零售商中越来越风靡,他们用它来分析客户在店内的运动特征和停留时间。他们还能够获知有多少人经过他们的商店以及哪些最终决定进入。Motorola、Euclid Analytics和其他一些公司正在向零售商提供不同版本的类似技术。这项技术去年由于Renew London公司的一个广告项目而在伦敦一炮而红,这个项目利用内置无线网络的垃圾箱来记录街道上的人数。该公司似乎特别倾心于对这项技术进行测试,但是迫于公众压力不得不停止了数据的采集。

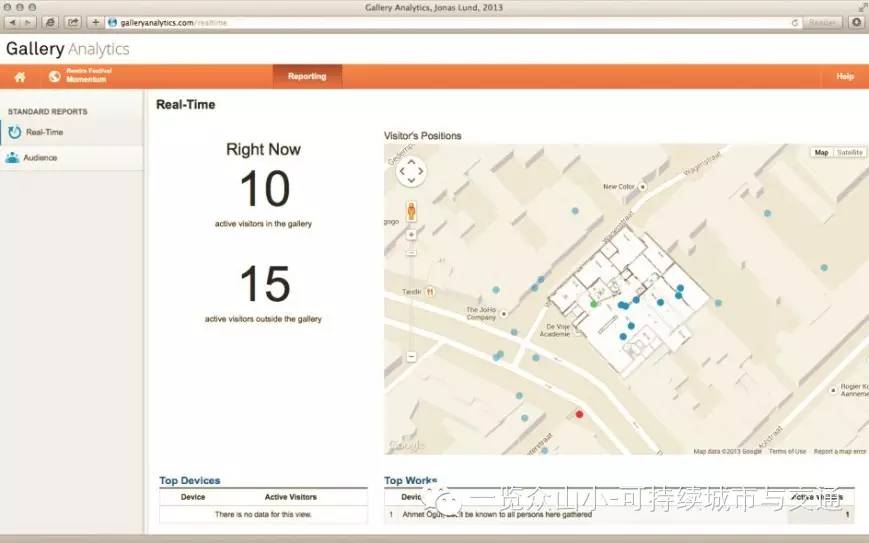

另一个名为“展览馆分析(Gallery Analytics)”的类似项目也十分有趣,并且争议较小。它利用wifi信号追踪技术,借助谷歌分析(Google Analytics)平台的模板建立了一个数据分析的网页。这个系统是瑞典艺术家Jonas Lund为荷兰Rewire Festival艺术节期间的Momentum Exhibition展览专门设计的,用以记录所有持智能手机的参观者和被识别的特定人群的运动路径,进入展览馆的人数占经过人群的百分比,哪些艺术作品最受关注,以及哪些人是初次进馆而哪些人是回头客。这个项目清晰地展现出网络空间与真实世界之间的模糊地带和暧昧关系,以及无线网络技术能够获取的数据类型。

图二、JonasLund的展览馆分析项目网页截屏。来源:Jonas Lund

虽然这项技术局限于内置wifi接入功能的设备,但随着这种设备的迅速普及,这种局限显得越来越微不足道。真正的问题在于越发便捷的移动数据网络是否会取代无线网的使用,以及是否会有越来越多的人出于安全性考虑而关闭这项功能。正如Renew London的项目中所体现的,对个人隐私和数据使用渠道的担心会对类似的数据收集过程产生极大的阻力。因此在使用无线网络技术进行公共空间分析时,向公众解释数据用途和明确限定采集信息的范畴是至关重要的。

三、移动通信

我们的手机是获取人们如何使用公共空间的相关信息的另一个宝库。移动通信公司能够轻而易举地获知用户的位置信息。Pablo Valerio在为《未来城市》撰写的一篇名为“城市想了解更多您的蜂窝数据(CitiesWant More of Your Cellular Data)”的文章中阐述了这种数据收集方式的普及以及它对于城市规划师而言不容小觑的作用。根据他的表述,移动公司收集到的数据多数情况下为移动运营商内部使用或为警察部门所用。然而移动运营商也正在试图利用这些位置数据信息赚钱,并同时提供给商家和城市规划师们。

麻省理工学院可感知城市实验室(MIT SenseableCity Lab)的另一个项目“实时罗马(Real Time Rome,2006)”展示了如何利用这种数据追踪城市中的行人并使他们的移动可视化。除类似“实时罗马”项目的特殊情形外,使用这些位置数据的成本和代价及其实现过程可能是极为复杂并且/或无法完成的,这取决于未来移动网络将以何种方式提供这些位置信息。

下方的视频展示了“实时罗马(Real Time Rome)”在意大利和法国队的一场世界杯比赛中捕捉的数据。Carlo Ratti,MIT Senseable City Lab的带头人,在他2011年的TED演讲中对此进行了详细的口头阐述。

视频四、实时罗马项目

由于公众号只支持3个内嵌视频,本视频请点击阅读原文欣赏,或者用浏览器打开以下网址:http://v.qq.com/page/y/8/g/y0148r3jz8g.html

四、红外线相机

MIT Senseable City Lab仍在不断拓展城市环境分析领域的各种可能性。他们2012年的“Kinect Kinetics”项目展示了低价3D传感器的一种有趣的用途,例如微软公司一款名为Kinect的Xbox体感游戏外设中所配置的那样。他们用这些传感器的阵列来创建从其下通过的行人的三维轮廓。他们声称这项技术的运用在辨识行人方面与人工标注相比有高达94%的精确度。尽管支持这种技术的基础设施分布不如其他技术那样广泛,但它确确实实为获取这类数据增添了一种可行的方法。近期发布的谷歌公司Tango项目,即一个带有内置3D扫描仪的智能电话产品,很可能会改变当前技术使用中的局限,使得3D环境扫描的普及程度大大提高。

图三为“KinectKinetics”项目的GIF动画。来源:MITSenseable City Lab

五、新领域

尽管上述技术绝非可用技术的全部,但它们已经描绘出一幅未来的可能情境——城市能够精准地、并且在多数情况下经济高效地获得公共空间使用的相关数据。空前便捷的实时数据获取将会大大加深我们对公共空间和城市本身形态的理解。这些信息也能够促进公共空间的使用,进而根据使用者的响应优化设计,从而更好地满足用户需求。

平衡上述优势与隐私和成本方面的潜在问题是重点与难点所在。关于哪些信息的记录是合情合理的、哪些数据真正具有相关性和必要性等问题的争论将不可避免地持续下去。可以确定的是,系统在分析和搜集数据方面的能力将会变得越来越成熟,而我们未曾想过能够实现的新技术也会不断浮出水面。这是一个激动人心的前沿领域,设计师必须主动地研究和理解它,从而活跃地参与到它广阔未来的塑造中去。