2020年11月19日,第八届清华同衡学术周“解析文旅融合,构建创新格局”分论坛举行。本次专场聚焦文化遗产与旅游的融合,邀请多位大咖一起探讨——如何探索文化遗产保护与活化新途径新方法?如何寻找文旅融合的内在规律与行为逻辑?中山大学旅游学院张朝枝教授认为,价值观差异是文化遗产与旅游基本矛盾的起点,文化的可参观性生产是文化遗产与旅游融合的实践逻辑。同时提出了文化遗产与旅游融合的路径与机制。

01

文化遗产与旅游基本矛盾的起点:价值观差异

文化遗产强调自上而下的价值建构,旅游强调自下而上的价值解构。通常情况下,遗产有什么价值、好在哪里、该如何保护都是自上而下从专家的视角界定的,很少关注于来自社区、地方群体的声音。但旅游恰恰相反,旅游是来自于市场的力量,是为了满足大众消费的需求。

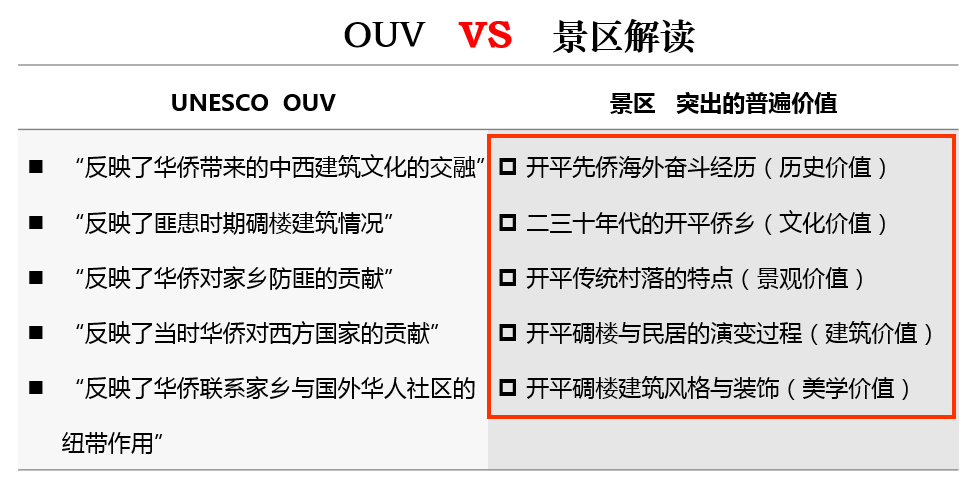

以广东的开平碉楼为例,碉楼的价值讲的是中国乡村社会主动接受全球化的过程。但是导游带着游客参观停留和讲解过程中,强调的是华侨在海外奋斗的过程以及侨乡的建设和碉楼的演变过程。尽管导游的讲解词是经过了专家撰写与修订的,但导游的解说方式还是按照老百姓的需求来建构的。我们有一个有趣发现,游客最感兴趣的是这个碉楼是八姨太的房子还是二姨太的房子?当初这个房子的主人离开这个房子的时候有没有结婚?所以碉楼代表了什么样的遗产价值可能大部分游客并不关心,受众对遗产价值的理解还是典型的世俗、生活化的理解。

资料来源:Jun Gao, Chaozhi Zhang, Ling Liu. 2020.

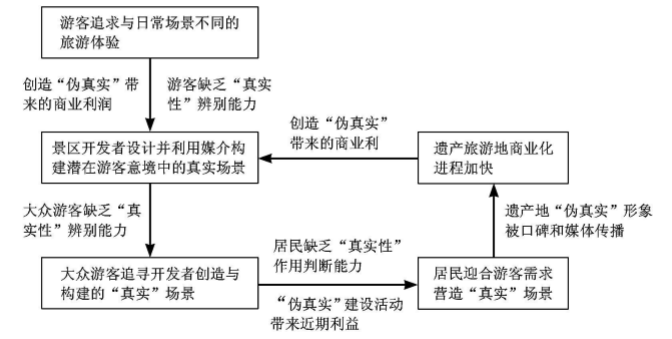

旅游与遗产部门价值观的差异直接导致遗产保护状态的评价标准差异。我们讲遗产保护的真实性、完整性,这是遗产保护的标准。从这个标准来看真实性强调的是物体本身是原来的、真实的。但是从旅游角度研究的真实是体验是否真实。这就造成了路径依赖,因为消费者并不在乎也不了解真假到底如何,消费者也没有能力鉴别。但是媒体的建构可以包装成一个它以为的标准,然后不断追捧媒体建构的所谓真的地方,从而造成不断的循环。结果是越假的越赚钱,越真的越不赚钱。因此,文化遗产和旅游的矛盾是与生俱来的一种内生矛盾。

真实性理解差异导致商业化(王晓晓;张朝枝,2007)

02

文化遗产与旅游融合的实践逻辑:文化的可参观性生产

旅游是催生文化可参观性生产的主要动力。文化遗产最初可能是居住、生产和生活的地方,旅游的出现催生了视觉冲击的需要,将文化变成了可展示的物件和可参观的场所。遗产参观性生产的模式有三种。第一,将遗产作为旅游产品表演(遗产本身为产品)。非遗有很多传统文化艺术是表演出来的,遗产本身作为一个旅游产品。如传统民俗、节庆等都是把遗产和产品本身结合在一起。第二,在遗产地进行旅游产品展演(遗产为背景)。遗产本身是一个背景,利用背景进行产品展演。丽江、村落、古城很多时候因为遗产保护的限制,没有办法在遗产本身做太多的开发建设,只能把遗产作为一个背景进行产品开发。在遗产地如村落、古城做的酒吧、餐饮、娱乐等都是利用遗产作为背景进行的后现代的产品开发。再比如,把长城本身打造出更多旅游化的产品出来,可以讲一些故事,嘉峪关古长城模仿一些出关的仪式等。第三,利用遗产进行展演(遗产是工具)。安仁古城的博物馆就是典型的利用遗产,把它包装起来为我所用。安仁最大的特点就是它的博物馆、视觉冲击,从旅游角度来讲只有规模性的视觉冲击才能形成强烈的体验,才能形成旅游产品。

以上三种方式各有矛盾点和问题。第一种方式被批评的地方就是舞台化、商业化的问题。比如故宫晚上搞灯光秀有人批评,有人表扬,这个是没有答案的争论,更多的是价值观的冲突。第二种方式在遗产地的展演往往需要有开发建设活动,开发建设活动对遗产的影响是最大的。旅游对遗产的影响包括三个层次,开发建设活动、运营管理活动、游客活动。开发建设活动往往是自上而下的,利益驱动的,并且影响是不可逆的,一旦破坏恢复很难。运营管理活动是可以通过管理手段和水平来控制的。至于游客活动,比如游客乱写乱画等不文明行为,这种反而是最容易被管理的行为,只不过是管理手段和措施是否到位的问题。第三种方式利用遗产进行展演,常涉及遗产利用方式是否合法,商业模式与地产挂钩的质疑,更多地体现为市场逻辑与行政逻辑的冲突。

03

文化遗产与旅游融合的路径与机制

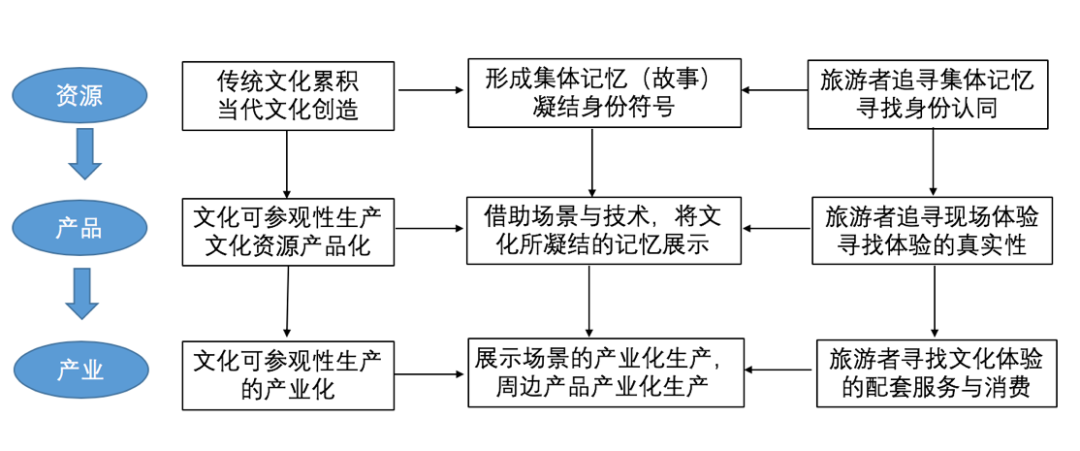

文化之所以能成为一种吸引物,是因为文化能够成为识别身份的一种标识,你去观看某种文化是为了表明你与该文化的我者与他者关系。因为要可参观,就必须形成旅游产品。产品的不同展示方式遵循不同的商业逻辑,区别在于我们面向游客的时候,游客凭什么买单。通常情况下,如果是按照演出模式的买单就要求演出本身有足够的视觉听觉震撼,而不是文学艺术水平高低,因为他们大多不是专业的艺术爱好者。按照科技手段打造的商业模式是另外的一种,它是靠声光电和现场体验感,游客会因为体验买单,旅游的核心是创造高峰体验而付费。游客为了获得某种高峰体验,也会产生相应的配套服务需求,也因此造就了传统的住宿餐饮产业。

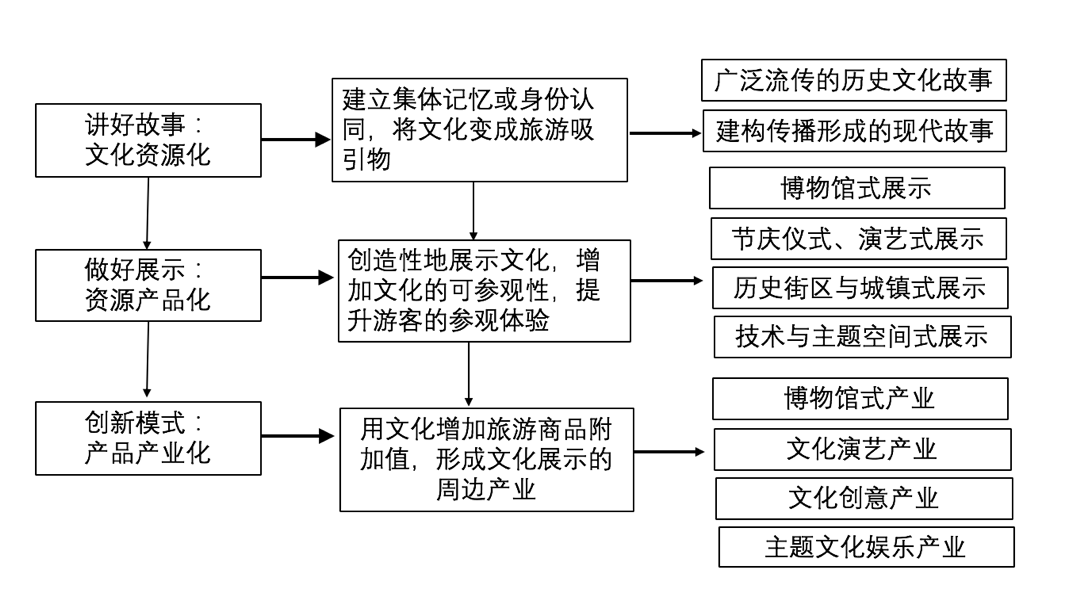

文旅融合内涵的理论框架(张朝枝,2019)

通过创新模式,推动产品产业化发展,增加旅游产业的附加值。博物馆式产业、文化演艺产业、文化创意和主题文化娱乐产业这些发展模式以及产品化展示、历史街区展示等,这些展示的模式与空间都成为文化和旅游融合的路径。在这种情况下,文化和旅游的融合、文化遗产的利用虽然有争议,但其实问题一直在变化,因为利用的方式在变,业态在变,大家的价值观也在变。虽然大家看法不同,很大原因是因为遗产的类型太多,几乎所有问题都具有情境性,我们A地提出的方案与观点并不一定适用于B地的实际情况,因此我们需要针对具体的情况来决定遗产的利用方式与手段。这可能就是所谓的没有不变的问题,只是变是永恒的。

文旅融合的路径(张朝枝,2019)

* 注:本文内容根据现场发言整理,已经专家审阅(图片来源于专家PPT)

相关链接

传承坚守创新展望

清华同衡廿年冠礼暨第八届学术周回顾

学术/专题

2020第八届清华同衡学术周观点集锦

关于“清华同衡学术周”

清华同衡规划设计研究院孕育于中国特色规划体系,脱胎于清华大学建筑学院,诞生于世纪之交,依托清华大学的综合学科与产业优势,致力于开展国家与地区宏观发展政策研究以及人居环境建设工程的技术研究与实施,为国家部委、各级政府部门、企业等提供研究和咨询服务。清华同衡多年来坚持“产学研一体化”的发展思想,于2013年起每年策划举办“清华同衡学术周”,邀请跨行业专家及行业同仁共同聚焦社会热点,畅谈城乡百态,实现学术思想的博采众长、不断创新,为行业带来耳目一新的学术思潮。

<滑动查看历届风采>

编辑/排版|余婷婷

供稿 | 风景旅游研究中心

遗产保护与城乡发展研究中心

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):张朝枝:文化遗产的旅游利用——路径与机制

规划问道

规划问道