龟姐说:天朝的文化遗产保护从来都离不开纠结和争论,不久前,一篇“乡愁vs乡仇”勾起大家热议(<—篇末点击“阅读全文”查看),我们到底在保护乡愁还是助长乡仇?遗产到底属于谁?我的遗产谁做主?

不如继续听听皮尤的观点!

(作者:皮尤)

我的遗产谁做主?之前曾提出——是不是遗产我不管,但我的生活我做主!

追求好的生活无可厚非、天经地义。传统建筑和环境原本就是为了更好的承载人们的生活而存在的,如果它不能承载起舒适、体面、基本的生活,那何谈居民对它的热爱和热情呢?不过,针对于此说法,有朋友也质疑:你的生活你做主,没错!但遗产已不再独独属于你!

遗产与生活,本来是两个不能混为一谈的概念,但由于我们所说的遗产都承载着生活,所以二者之间就有了剪不断的联系。谁的生活?谁的遗产?谁来做主?好像都是与人相关的事儿,那就先说说生活在遗产里的人吧。

1 遗产属于大家,脚步追随自己!

传统的环境代表了一种传统的生活,我们往往认为,留住原住民的原有生活状态是最简单、有效的延续传统的方式。而生活在不断的发展、改善与调整,原有的生活模式是否适应现在的社会发展,甚至是否代表了更优质的生活水准,是人们能否留下来的关键。农村留不住年轻人,因为机会少、奋斗少、进步少,这是农村无论如何都无法优越于城市的方面。

然而,村落环境并非没有吸引力。虽然提供不了丰富、高效的现代化生活、工作环境,但它安静、简朴、自然环境好,尤其是在城市化背景下体现出的日益显著的稀缺性,更有着一种特殊的吸引力。也许有钱、有闲、有品、有乡愁的城里人比起正在努力追求温饱、小康的原住民更稀罕、期待这样的环境。(注:这里所进行的人群分类绝无褒贬之分,只是个人认为的一种现象。)

看过一个纪录片叫《记录者之生活在别处》,讲的一帮天南海北的“闲人”喜欢上大理洱海这个地方并定居下来,慢慢的由几间房到几个院、再发展到几条街。与大部分日益凋敝的村庄现状不同,这群人的生活反而塑造了这个地区的一种新的特色。他们都喜欢这里,对待这里的环境有着共同语言。他们并不为生活所迫,愿意为这里妥协、付出和奉献,互相间不仅仅是相敬如宾,更是相濡以沫。虽然不是原住民,甚至来自五湖四海,但他们更像这里和谐的一家人,正所谓“人以类聚”吧!

[图:大理——《生活在别处》(剪辑于网络视频)]

[图:志趣相投的一群人(剪辑于网络视频)]

不管是出外闯荡还是落叶归根,人们都在追随着自己的脚步和理想,并不会以别人的意志为转移!即使是自然选择聚起来的异乡人,是不是也能成为与时俱进的遗产保护和传承者呢?虽然,他们传承的不一定就是所谓的传统,但至少是这个时代自然产生而且还比较美好的生活!

是不是原乡人,也许不用那么拘泥了!

想想看,世界水都威尼斯,从中世纪起就作为繁荣的贸易中心。现在作为一个全球旅游胜地,原住民其实已经很少了,但不变的是威尼斯的小艇和“威尼斯商人”,它依然是那个独具魅力的欧洲会客厅。

[图:世界水都–威尼斯]

2 都说钱是王八蛋,可长得真好看!

有一次跟一个旅游地产商聊,他接触过很多个传统村落,也经历过很多基于传统村落而开发的旅游项目,对传统村落的了解和认识可能比我们更深刻。在我们的交流甚至争执中他说了下面几个观点:

他说:“保护专家很鄙视我们在项目中钢筋混凝土的仿古建筑,其实我们完全可以做到木梁木柱、青砖灰瓦,只要有足够的钱!因为传统的材料和做法比现在的建造技术要多出好几倍成本。”

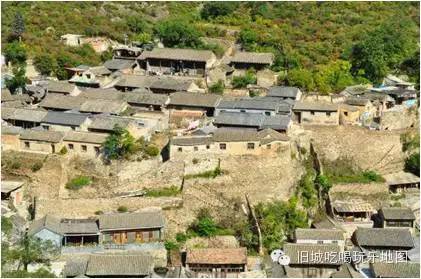

我问:“对待文化是不是不该总拿钱说事儿?”他说:“爨底下的发展是依靠了政府每年上千万的基础投资来支撑的,但这样的模式政府不会也无力推广。政府没钱需要企业来做,但企业是经商,不是慈善家,不可能做反经济、反商业规律的事!再说,就算是做慈善,也得先有钱!”

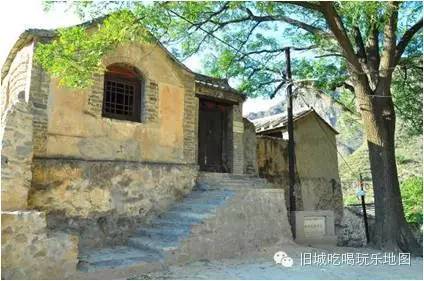

我有些质疑的问:“没钱可以先不做,至少不会破坏我们的好东西!”他又说:“破败是有时限的,尤其是中国的传统建筑,并不像欧洲的石头建筑那么日久弥新!虽然有着很好听的名字——历史文化街区、传统村落,但现实里大多都是棚户区、破败村。面对现状,在专家们纠结的过程里,大自然对它的破坏其实一直在发生!不是它没有文化,是它经不起岁月。”

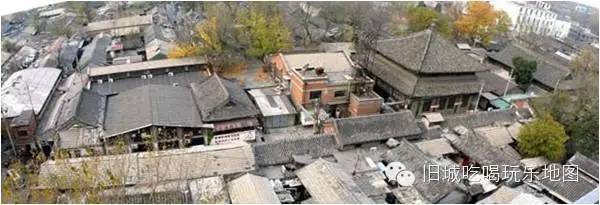

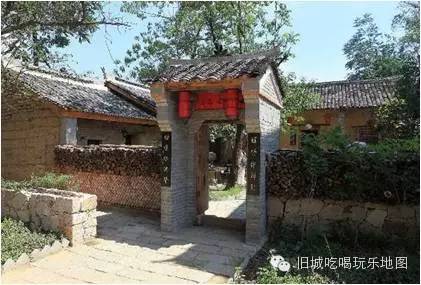

[图:每年上千万政府投资的爨底下]

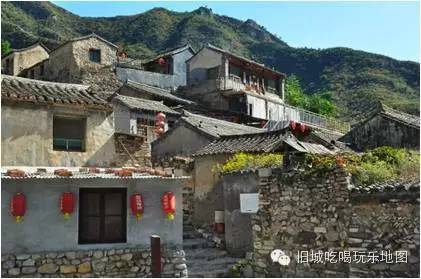

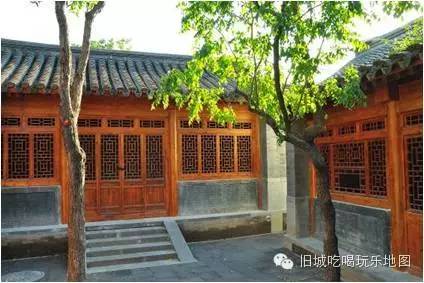

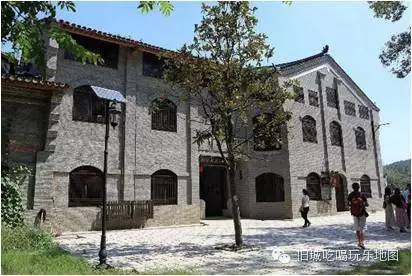

[图:开发商投资修整的老房子和新院子]

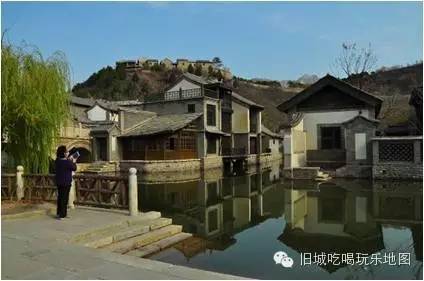

[图:已投入近50亿的北京密云县古北水镇]

开发商的话通俗而直白,让我想起了一句歌词:“都说钱是王八蛋,可长得真好看!”钱,其实是财富,是优秀生产力的集中体现,并可以塑造优越的生活。我们的遗产目前大多破败不堪,似乎给人们一种“破旧的就是有文化的”错觉。其实,这只是我们当代的经济实力无法肩负如此厚重的历史遗产的一种无奈。也许“破败”迎合了艺术家的审美情趣和创作需求,但并不是人们生活的真实追求,也绝非遗产该有的状态。

整个旧城作为世界文化遗产的布拉格,虽历经千年至今,但却看不见一丝陈旧、破败的迹象。

[图:世界文化遗产–布拉格]

说到这儿,想起了之前争论的沸沸扬扬的“智珠寺事件”。到现在我也不知是怎么样的政治立场、管理缺陷或是商业排挤让其暂时无法立足下去,但单纯的从文化遗产的保护和利用的角度,个人是很欣赏它从埋没在废墟堆里到现在惊艳展现出来的整个过程。在我眼里,智珠寺又活过来了。即使它不再是原有的寺庙,即使它偏高端的商业利用方式还不能契合普通大众的心里承受力和专家期望值……但我觉得,这不也正体现了文化资源不可限量的内涵价值么?不正是我们期望继承并展现出来的优越性么?当然,我不能武断揣测、更不想纠结思考在这整个过程中,到底是保护的初衷多一点还是商业的运作多一点?但这在我眼里根本就不是对立面,至少,在探索中活着,总比在纠结中无所作为的死去,强!

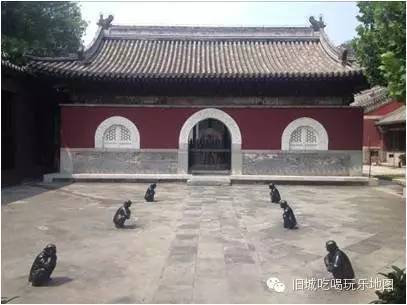

[图:修缮利用前、后的智珠寺(摘自于网络照片及自拍)]

3 规划师是专家还是居委会大妈?

河南信阳郝堂村,“把农村建设得更像农村”的理念让我们在城市化大发展的漩涡中感受到了一丝小清新,我们作为规划师专程去拜访学习了一下。的确,依山傍水荷花塘,茅屋拴狗百姓家——一幅幅我们心目中期望的美好乡村图景。其中一些偏高端的精品饭庄、乡村旅社、养老社区、精品书吧等,都在接地气的基础上赋予了郝堂村活泼、现代、接人气的品质。

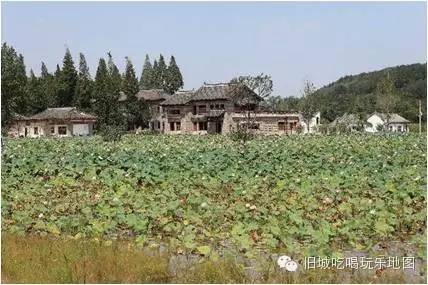

[图:自然淳朴的郝堂村]

[图:精品饭庄和书吧]

而在社会上,郝堂村更为人称道的是它印证了“政府积极引导、村庄健康生长”的可能性!如此理想的范例,那么问题来了,规划师在其中起到了什么样的作用呢?街道办事处领导的回答很直率:我们不做规划!做规划反而什么都干不了了。

尴尬失望之余,我也在反思,规划师的角色到底是什么?是那个能为遗产做主的人么?一直以来,规划师往往以专家的身份去评判和引导建设发展和实施,可真正的社会实践中规划师的作用却又是微乎其微。我们是专家么?也许是吧,不过我觉得规划师更该是协调的专家,就像居委会大妈一样,成为万金油、多面手——熟悉政府刺激发展的动机,也深知它空口套白狼的窘境;了解文化保护的诉求、更清楚其背后蕴藏的无限价值;看穿商业唯利是图的本面目,更看透利益是市场发展的原动力;面对遗产保护与棚户改造的双刃剑,更理解“文保”与“温饱”在这个时代的轻重缓急。

在我心目中,更有力的规划手段不是技术权威的树立与标榜,而是在不同利益之间、不同角度之上磨合出一个点,在当今政治、经济、社会、文化、技术水平条件下更接地气的平衡点!

俞敏洪曾说起企业发展的规律是要尊重规律。什么是真正的规律?就是市场的规律,就是让市场说话的规律。我认为,遗产保护也是基于市场发展规律去选择的一种手段。规划师该像居委会大妈一样,彰显自己三头六臂、八面玲珑的素质,为文化挖掘与商业发展搭建合作桥梁,为保护继承与发展创新寻找重合交点,让温饱与文保牵手共行,让政府和专家握手言和!

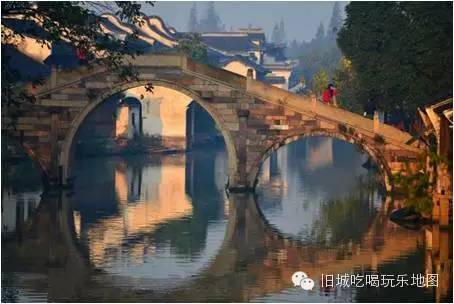

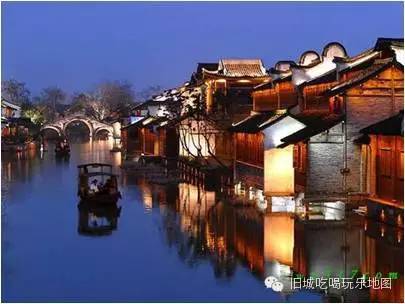

就像江南水乡——乌镇,已经取得了巨大的商业成功,而商业的成功让乌镇按照新时代的方式重新活了起来,同时渐渐的,也已经开始展现出属于这个时代的印记和年代感!

[图:鲜明商业外表下的乌镇(摘自于网络照片)]

4 我们的遗产谁做主——天、地、人!

“谢天!谢地!谢人!”——徐根宝在97年率广州松日队最后一轮幸运的冲上甲A后说出的颇有哲理的话,如今也给了我启发——我们的遗产谁做主?不也得“靠天!靠地!靠人!”吗?

天,是时代背景。每个时代所能承载的文化度量,不是由专家的水准来衡量,而是由更广泛的群众环境、社会氛围所决定的。就像在大海里,即使你能站在风口浪尖,但也只能随波逐流。我总相信,不是每一段历史都足够辉煌,但只要真实就能载入史册!我们在最坏的时代?我们也在最好的时代!

地,是承载能力。我粗浅的认为这个能力主要是经济实力。在我看来,不管是遗产的产生还是遗产的保护、完善、继承与发展都离不开雄厚的经济实力。我们纵有无与伦比的理想、完美无缺的理念、拍案叫绝的憧憬,而实现这些的不是我们而是它!——谁?——王!八!蛋!

人,是我们大家。不管你是遗产的使用者还是旁观者,是研究者还是利用者,只有我们认识了它、了解了它、真心喜欢上了它、不由自主的呵护着它,它才能有机会活着由我们传给下一个时代!还是那句话,决定我们时代文化水准的不是专家,而是你、我、他!

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

规划问道

规划问道