文化现象的视野——文化遗产的现象性本质及其研究主旨

徐桐

北京林业大学园林学院

*原文详见本条推送最下方的阅读原文链接。

引言

(略)

文化遗产保护主旨的演进

█ 当代文化遗产保护的文化性主旨

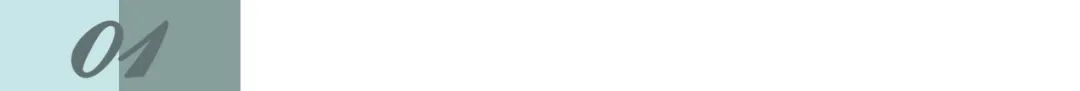

以1994年世界遗产全球战略会议、1994年《奈良真实性文件》、文化景观列入《世界遗产操作指南》等会议及文件为标志,文化相对主义、地域文化价值发现等影响了国际遗产保护领域对遗产地具体社群、物质和非物质元素共同承载的地域多元文化性保护,是为“文化性保护”(图1)。

国际遗产保护从历史见证到文化性保护的发展简表(图片来源:见原文)

2000年以来,对文化遗产的价值认知出现多元化现象。在人类学、民族学、民俗学专家进入遗产保护领域之后,原有文化遗产价值认知出现了精英化(formal)和平民化(vernacular)的思辨与讨论,将对文化遗产的价值认知扩展到对地方文化、具体群体的情感价值研究上来。

文化性转向视野下遗产存在的时空属性

文化遗产保护主旨自历史性、建筑性转向文化性,反映了文化相对主义重新成为世界不同文化共存关系的新准则。新的文化认知视野同样推动了国际遗产保护研究范式的转换,20世纪90年代后国际遗产保护界向遗产“文化性”主旨的转向,特别是突出强调的“人类学视野下,人类与土地共存、人类文化的表达”,将文化遗产承载的具体时空中的地方文化置于更加突出重要的地位,并将此阶段后的文化遗产“普世价值”推进至世界多样性文化“美美与共”、互相认同的视野之中。以人类学、地理学等学科视野研究文化遗产承载的地方性文化、人类活动与自然环境之间的关系,成为遗产研究的新主题。

新主题下的遗产认知首先需要重新梳理其存在的最基本维度,文化遗产存在的空间占据和时间存续。借鉴文化地理学研究范式,应当更加明确文化遗产存续的时间是具体时间,是有文化性、空间性的时间;所占据的空间是具体空间,是有文化性、时间性的空间。具有文化属性的具体时空完成了从抽象时间、空间向“具有记忆的地方”的转换,地方中的具体族群建构了地方文化(场所精神)。

█ 遗产存在时空的文化属性

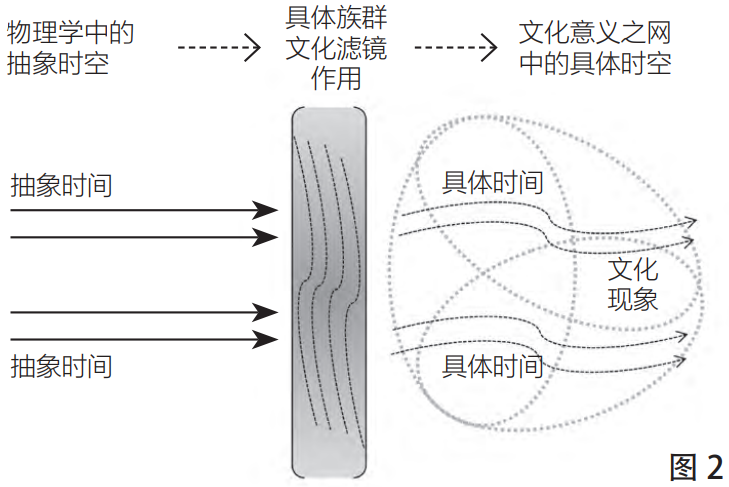

在文化人类学早期,以泰勒(Edward Burnett Tylor)为代表试图将人类文明演进纳入具有共性的历程之中,是为文化进化论;20世纪,以博厄斯(Franz Boas)为代表的文化具体论(亦称文化史学派)强调各族群的文化特性需要回归其本身历史演进过程之中方能被理解。作为文化现象,文化遗产的塑造、呈现时间及空间也应是其所属文化族群所认知的时间和空间,即具体时间、具体空间(图2)。

对于文化遗产而言,融入了遗产创建、保有族群文化认知的具体时间、具体空间的重要性,远远大于抽象时空。

经过具体族群的滤镜作用后建构的具体时空的文化属性示意图(图片来源:徐桐绘制)

█ 文化遗产存在的具体时间

对于时间,虽然世界上不同族群均形成了与自然现象关联的、抽象时间意义上的一天、一年的概念,但具体时间概念通常与族群各自文化演进的历史相关,特别是宏观历史时期的概念通常与同族群的空间认同概念相关。在中华文明中,同空间概念结合,接受了中原王朝统治的古代主体族群,形成了夏商周、秦汉、隋唐、宋元、明清这样宏观上的历史时期,各朝代年号更迭的中观历史时代和年月日这样的微观历史时间纪年,这是为何在古建筑脊檩下通常出现“朝代+年号+年月日”组合的历史记录的原因。

此外,具体时间还因文化族群的认知而具有空间属性,族群标定文化性时间长度的标尺并非年月,而是以空间中发生的事件进行记忆。特别是对于与主体文明隔绝的少数族裔,族群及其文化存在的时空具有明显的互融性,其宏观上的族群具体时间带有非常明显的空间性特征。

以瑶族为例,融入了空间概念的本族群演进历史是其认知的族群具体时间。具有相关联族群起源的苗、瑶两族,自古代东方九黎一路南迁,经秦汉时期长沙、武陵或五溪为中心的武陵蛮、五溪蛮,至唐宋进入广东、广西、贵州,至明末清初方形成今天的两个民族。瑶族对于族群的具体时间认知便与上述迁徙历史密切相关,在其民间流传的大量以史实传说形式记载瑶族先祖迁徙文化的汉文文献资料,如《过山榜》《评皇(王)券牒》等中有明确记载。

█ 文化遗产存在的具体空间

对于空间而言,抽象空间是不包含文化意义、没有时间性的,与各种现象无关联性存在着的抽象概念,最典型的是牛顿物理学中的抽象空间,描述文化遗产空间位置的地理坐标系统也属于此类抽象空间概念,其以抽象概念描述与文化无关的地球表面抽象的空间位置。然而,正如我们说世界上已经不存在人类绝对未曾涉足的自然空间一样,能够被人类认知的空间原则上均是有文化映射的具体空间。

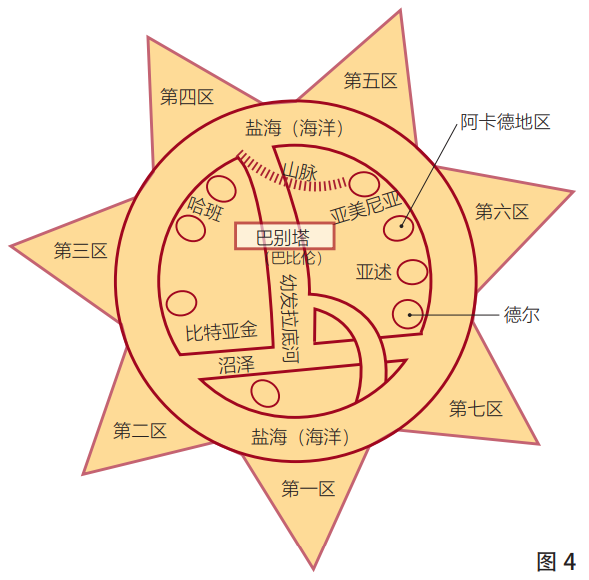

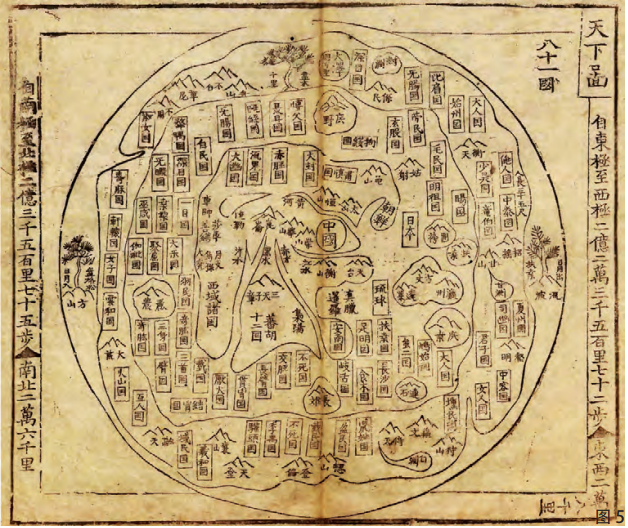

具有文化属性的具体空间意味着,即使是同样位置和大小的抽象空间,其空间认知对于不同群体也具有不同意义。例如,公元前750年-公元前500年古巴比伦人绘制的泥板世界地图将世界描绘为圆形,世界中心是幼发拉底河流经的巴比伦及其周边陆地,包围着这片陆地的是海洋,在其外的三角形是“见不到太阳”的未知危险之地(图3,图4)[14]。同样是对世界的认知,自中国明代(1368-1644)至19世纪末,朝鲜半岛上流行一系列名为《天下全图》的世界地图,其基本版本雷同,图中位于世界中心的是由四岳围绕的中国(有的版本为中原地区),地图中除了朝鲜、日本等实际存在的国家,也有受《山海经》影响而描述的四极之地及海上仙岛。显示出这一时期朝鲜半岛在中国文化影响下,对世界的具体空间认知模型保持着连贯性(图5,图6)。具体空间因文化认知群体存在而具有时间性。

约公元前750年-公元前500年间绘制的古巴比伦泥板地图(图源:参见原文)

据绘制于约公元前750年-公元前500年间的古巴比伦泥板地图重绘图(图源:参见原文)

朝鲜半岛上绘制于中国明代(1368-1644)的以中国为中心的朝鲜视角世界地图《天下图》(图源:参见原文)

朝鲜半岛19世纪复刻上色的《天下图》(图源:参见原文)

具体时空中文化遗产的现象性本质

地理学、人类学研究新范式建构起的文化遗产认知直指其本质:文化现象。

按照莱斯利·怀特的观点,文化可以分为技术子系统、社会子系统和意识形态子系统:技术子系统(technologicalsubsystem)由实物组成,人们借助技术才能生活。这样的实物有工具和其他器械,使我们能够解决衣、食、住、防卫、交通和娱乐等方面的问题。一种文化的社会子系统(sociologicalsubsystem)是人们所期待和接受的人际关系格局的总和,在经济、政治、军事、宗教、亲缘关系和其他关系中都可见这种人际关系的存在。意识形态子系统(ideologicalsubsystem)由一种文化的思想、信仰、知识,以及用讲话或其他交流形式表达这些方面的方式所组成。[13]

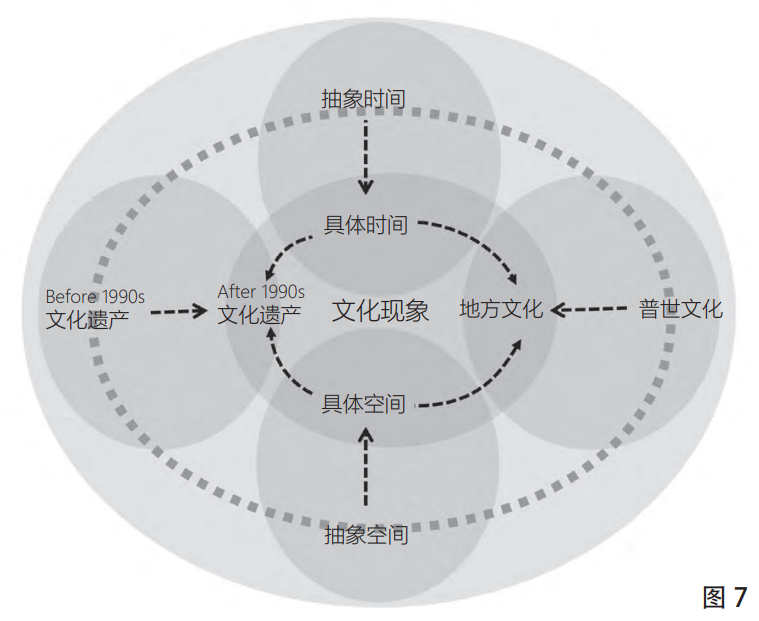

这三个子系统,也有学者凝练为人与自然的关系(称为物质文化)、人与社会的关系(制度文化)、人与自身的关系(精神文化)。其中,意识形态子系统是文化的内在核心,决定了社会子系统、技术子系统等文化的外在表现。文化遗产作为人类创造并留存的印记,无论是史前遗址,古代建筑、城镇、梯田、葡萄园,还是近现代工业景观,抛开其功能类型的区别,可发现其文化内涵上或与精神信仰、审美情感相关,或与社会制度、政治军事交流相关,抑或更多地同创造此遗产的族群的物质生产和生活需求相关,也即文化遗产是其具体创造群体保有文化在具体时间、具体空间上的呈现,是为一种文化现象(图7)[注释1]。

文化遗产认知维度的发展(图源:参见原文)

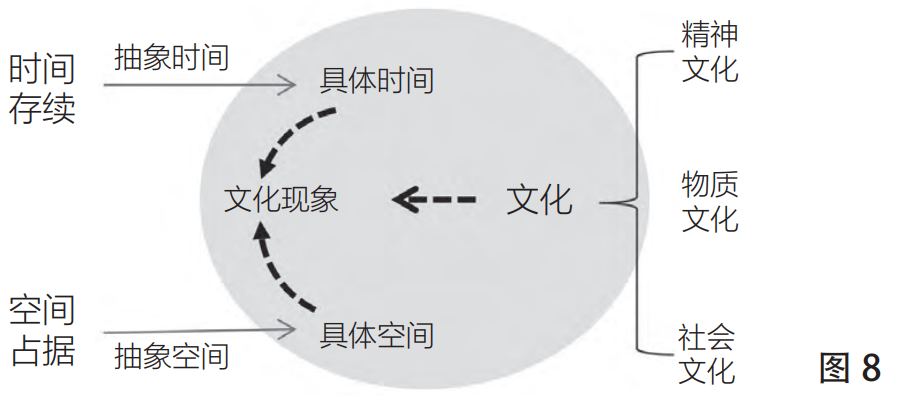

由此,借鉴马克思政治经济学论述中,为研究纷繁资本主义经济活动现象而对商品的本质——“价值”的描述:“凝结在商品中的无差别人类劳动”,笔者将文化遗产领域研究对象的本质定义为生活在具体空间、具体时间内的具体人类群体,经由精神性、社会性及技术性认知与实践活动,最终创造并留存的文化现象(图8)。换言之,具体时空中的多元物质、非物质遗产要素是此具体场所中族群文化的外在呈现,共同编织了给予生活或曾经生活在此场所的族群以文化重要性的意义之网。

作为文化现象的文化遗产认知维度(图源:参见原文)

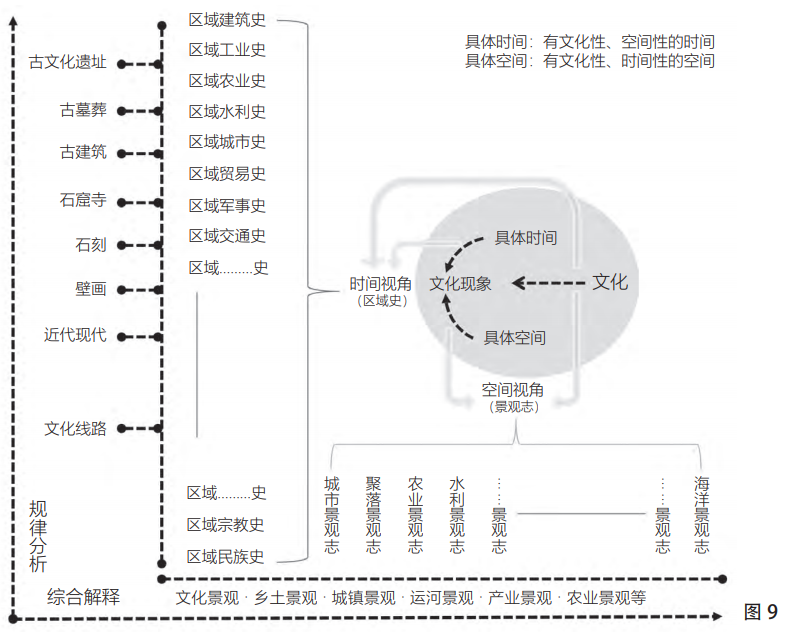

文化现象的研究主旨

具有文化属性的具体时空中的文化现象,其研究主旨为对文化现象的综合性解释。此外,以时间、空间视角进一步拆分文化现象的研究主旨,可以将其分为两类:第一类是基于时间视角,以区域史视野对文化现象类型学分野体系的演进脉络建构,其方法论为经验主义、实证主义的抽象性规律分析方法;第二类是基于空间视角,以景观志视野对地方文化的解析,其方法论为人本主义、结构主义的综合性解释学方法(图9)。

文化现象的研究主旨(图源:参见原文)

█ 时间性视角(区域史)

转换在具体时空之中,由于具体时间的文化性、空间性属性,作为文化现象的文化遗产不仅被视作抽象时间河、空间树中的标志物,也同时承载了具体族群文化的意识形态、社会、技术子系统信息。而以时间性视角分析文化现象,应当在具有共性的文化区内(地理学概念中的区域)进行,即文化遗产的历史性研究应当是建立此文化现象的文化特征(culturetrait)[注释2]所存在的具体空间之内的时间认知脉络,形成“区域建筑史、区域城市史、区域工业史、区域农业史、区域水利史、区域民族史”的研究视角。

█ 空间性视角(景观志)

文化现象存在的具体空间是具有文化性、时间性的空间。

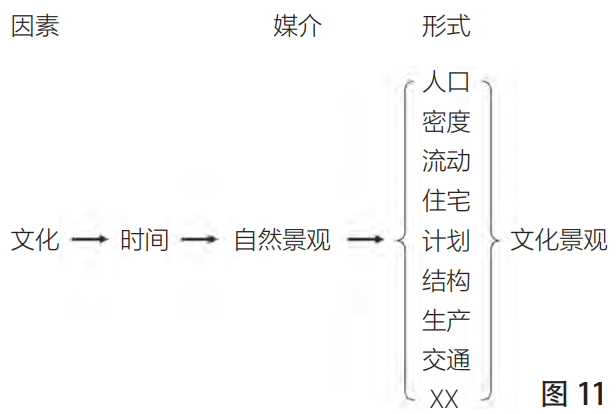

对于融入了文化性和时间性的空间研究,最具代表性的是历史地理学中的景观学派。其将地理景观演变作为历史地理学研究的主要对象,代表性人物包括英国地理学家达比(SirHenryCliffordDarby,1909-1992),著有《1800年以前的英国历史地理》等;霍斯金斯(WilliamGeorgeHoskins,1908-1992),著有《英格兰景观的形成》;日本的和辻哲郎(1889-1960),1935年出版著作《风土》。文化地理中以美国伯克利文化景观学派创始人卡尔·索尔(CarlOrtwinSauer,1889-1975)为代表,研究文化作为驱动力,以发生学的方法研究文化景观呈现的特征(图11)。上述历史地理学和文化地理学中对区域景观的研究有相似之处,均是将具体空间中的地表特征作为研究对象:历史地理学通过研究区域景观还原区域文化;文化地理学通过研究文化景观,以发生学视角研究以文化作为驱动力的地表现象呈现的过程及现象间关系。在这两种研究视角中,作为研究对象存在的具体空间,均具有文化性和时间性。

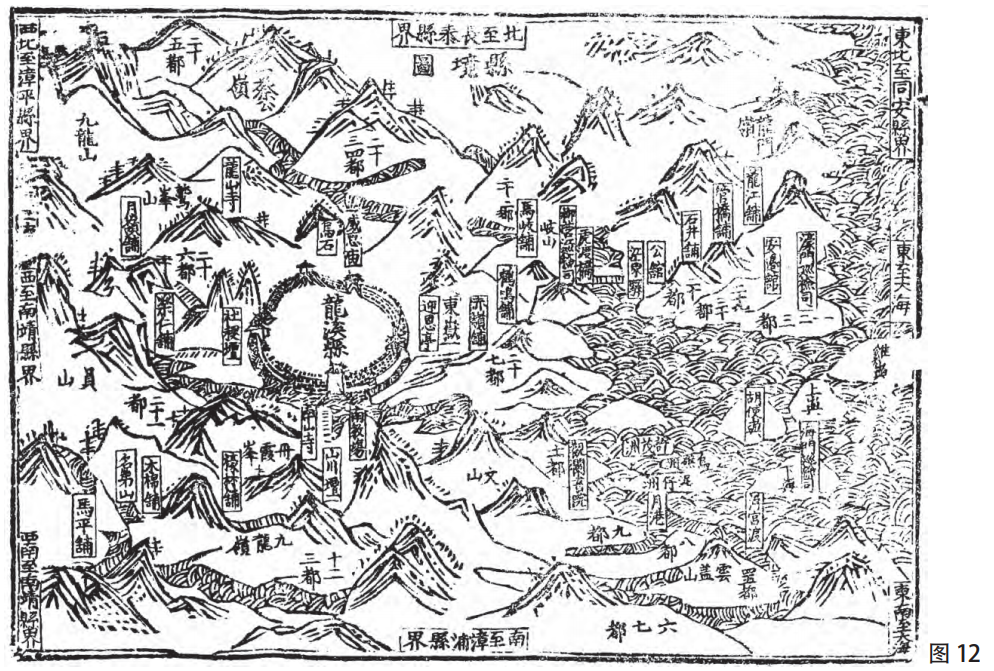

中国传统上有“国有史、方有志、人有传”的史学传统,其中方志编撰虽偏重具体空间中社会要素的记录,但地理志和舆图均为朴素的具体空间下经文化映射后反映的主观认知世界。(图源:参见原文)

(图源:参见原文)

由此可知,在具体时空中,以空间性视角研究文化现象,其目标是理解并阐释此文化现象构成的区域景观志。

█ 文化现象的综合性解释

作为文化现象,文化遗产并非由单一要素构成,而是一个多要素共同塑造、从而呈现的综合系统。以一座存在于某具体空间和时间的古建筑为例,虽然建筑史研究中通常将其作为建筑史学发展坐标的重要标记,但是如果换作文化现象的研究视角,就会发现其由多种要素共同塑造成型,包括建造该建筑的具体时空中的技术系统,组织建设和使用该建筑的族群社会系统,以及建筑选址与环境要素连接关系、建筑本身布局、建筑装饰等族群意识形态系统的象征意义等。这一综合系统决定了该建筑在当时当地、由当地族群建造并呈现为特定样式。推而广之,包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画,近现代文物等在内的文化遗产均呈现出文化现象的特征。

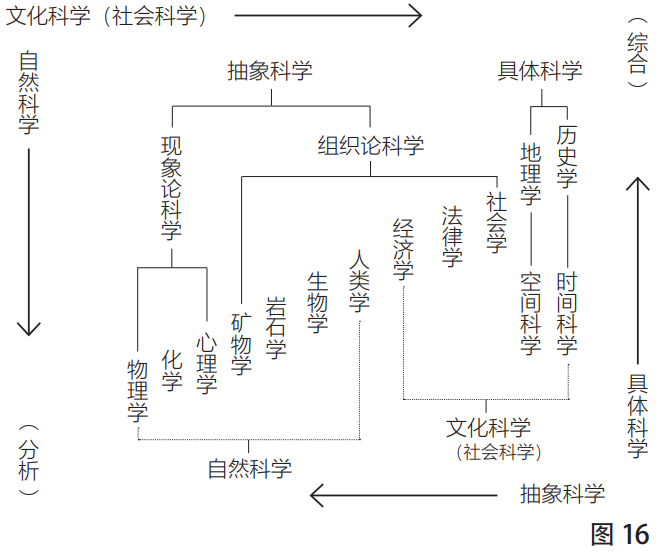

现象学认为,观察和具体化表现从来不是科学通常设想的那种简单活动;且现象学反对将主体(观察者)和客体(被观察者)分离的任何假定[15]。借鉴现象学上述研究旨趣,作为文化现象的文化遗产的研究应当属于具体性科学,而非抽象性科学。德国地理学家班斯将各门类科学进行了三个角度的递变排列:“其一是由自然科学的规律探索性向文化科学的特征描述性递变;其二是由抽象科学向具体科学递变;其三是在方法论上由分析性向综合性递变。”(图16)[2]

德国地理学家埃瓦尔德·班斯对学科研究特征的分类(图源:参见原文)

作为文化现象,文化遗产的研究具有鲜明的人文学科特性,对其进行研究不应单纯追求自然科学的规律性,对其基本认知应当更多借鉴社会科学中对事物的综合性描述。

文化现象研究的学科视野

研究文化遗产,除了其分属的诸如建筑学、景观学、农学、水利工程学等专门学科的专类研究视野,如果将其作为文化现象进行研究,则应将研究的对象置于新的认知维度:文化现象塑造的动因(文化),现象存在的具体时间、具体空间。这需要人类学、历史学和地理学的广域研究视野,进一步考虑到学科交叉及细分,或可将其划入历史人类学、历史地理学和景观人类学的研究领域(图17)。这三个学科交叉重合性极强,共性在于20世纪中期以来均开始以人文主义视角、解释学方法分析存在于空间中的过去残存或仍鲜活的文化现象。

文化现象研究的学科视野示意图(图片来源:徐桐绘制)

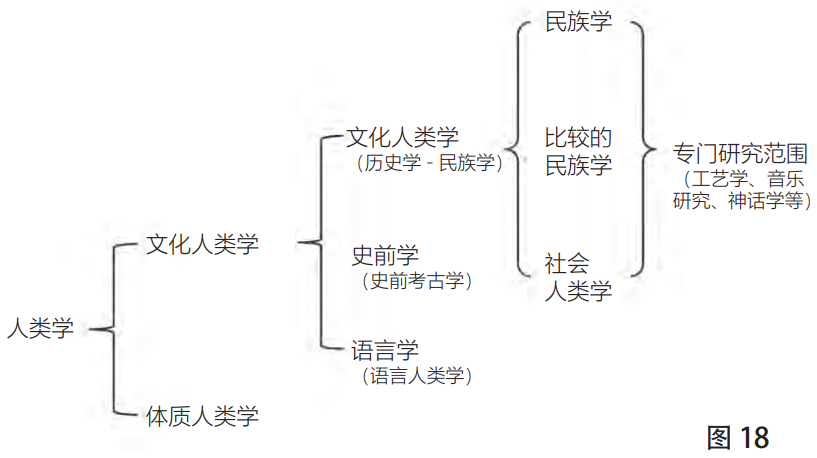

█ 历史人类学

人类学是研究任何地方、任何时代人类的学科[17],而其主要分支的文化人类学则专门研究人的观念、价值和行为[17]。作为其分支的历史人类学,其研究方法仍是人类学的,但资料应当是历史性的。本文中“历史人类学”实际上是特指“历史文化人类学”(图18)。

人类学的学科细分(图源:参见原文)

以历史人类学的视野研究作为文化现象的文化遗产,应当充分借鉴文化人类学的成熟研究方法,接受文化的共享性、习得性、象征性、适应性、变迁性、传播性等族群文化共性特征的认知。以历史人类学研究文化现象最困难之处在于,通常文化人类学强调以田野调查的方法收集和理解族群本身的文化认知,然而由于文化的变迁性,历史人类学所采用的族群历史文档、传说等历史性资料,能否以田野调查所认知的当代社区文化视角解析和解释,仍需要进一步商榷。

█ 历史地理学

地理学经历了19世纪中叶至20世纪初的“探求规律”,20世纪初描述地理现象特性及说明现象间关系,20世纪后半以来以人文主义视角理解、解释地理现象的发展过程。日本历史地理学家菊地利夫指出:“贯穿于地理学史本质的,是人类群体为生活如何组织空间这一现象。所谓过去的地理,就是人类集团无数次不断改造其空间组织的实况。历史地理学的对象也就是这种历史的空间[2]。”即历史地理学的本质任务是解释具体族群基于物质、精神需求而组织空间的现象。

以历史地理学视野研究作为文化现象的文化遗产,需要借鉴地理学中发生学、解释学等方法;研究具体空间作为文化现象发生环境,或作为共性特征区域,或作为具有文化意义的景观等地理性课题;需要收集历史性资料,内容上包括各历史时期空间内地质地貌、气候、水文等自然要素变动资料,人类生产、生活对空间组织塑造的资料,资料形式包括考古证据、文献资料及民俗传说等。

█ 景观人类学

景观人类学是20世纪90年代由英国人类学家讨论并兴起的新兴研究领域,其研究对象是“空间”和“场所”,主要研究目标是解释“景观生产”或“景观建构”过程,方法论更多借鉴它象征人类学及认知人类学的环境知觉理论[19]。地理学中的景观视角研究从来不缺少人类学视野,景观人类学的提出仅仅是更加凸显了人类学研究方法在解释空间、场所意义生产或建构中的作用,未来景观人类学兼具地理学、人类学视野的交叉学科特点将会更加凸显。

以景观人类学视野研究作为文化现象存在的文化遗产,其地理学和人类学交叉的优势将更为凸显,特别是在解析空间、场所文化意义上,景观人类学不仅收集地理学视野下的空间、场所自然特征,也收集人类学视野下的族群意识形态、社会性和生产性信息,特别是通过田野调查获得的鲜活当代性族群文化认知视野(也即他者眼光),将有助于解析景观文化意义的建构及当代变迁。

总结与讨论

本文试图略微跳脱出文化遗产研究中古迹、建筑物群、场所,或古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、近现代史迹及代表性建筑等常见遗产类型范畴内的讨论,探索上述多样性遗产背后的共性,即本文提出的文化遗产的本质——文化现象。当然这种认知在大背景上源于国际遗产保护领域20世纪90年代以来向人类学视野的转向。

此外,考古学、建筑学、农学、水利学等专门学科在对应专门史范畴内的文化遗产的研究已经取得了较多成果,并仍是遗产保护研究的重要支撑。然而,将文化遗产作为文化现象进行认知,需要尝试构建起更加基础也更加本质的认知视野,例如驱动文化现象发生的文化认知视野,以及文化现象存在和演变的时间性、空间性视野。基于此,本文尝试提出文化现象存在于具有文化属性的时间、空间,即具体时空中。其中,具体时间是具有文化性、空间性的时间,具体空间是具有文化性、时间性的空间,并略举例阐释这种认知对作为文化现象的文化遗产研究的作用。

上述讨论的文化、时间、空间的认知视野并不鲜见,国际和国内已有学者对文化遗产与社会史、风土、景观史等研究的关系辨析。在此基础上,本文尝试将此认知视野归入处理三者问题的历史人类学、历史地理学和景观人类学学科研究范畴,以期相关学科成熟研究框架、研究方法能够更好推动作为文化现象的文化遗产的研究与解释。

本文限于篇幅和作者对相关学科认识的浅薄,仅仅抛出了基本认知问题,并未能完全展开相关论述,例如作为文化现象,在现象学研究视野下,对文化、具体时空的辨析有何新的方法与视角;再如,历史地理学、历史人类学和景观人类学间学科重叠交叉关系,在乡土景观、文化线路、古文化遗址等不同类型文化遗产的具体研究中应当如何展开;以及遗产保护在文化性、历史性、建筑性视野间应当如何进一步讨论,诸如此类问题,非常期待能有相关学者共同研究并进行有针对性的讨论。

参考文献(上下滑动查看):

注释(上下滑动查看):

*本期编辑顾芸培,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】《文化现象的视野——文化遗产的现象性本质及其研究主旨》摘编

规划问道

规划问道