新中国成立以来,在党中央的坚强领导下,随着七版北京城市总体规划的编制、修编及实施,作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,北京不断探索和实践“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大问题。

70年来,伴随着伟大祖国的复兴之路,北京逐步发展为现代化国际大都市。那么,北京城是如何一步一步成长为如今的模样?面对新时期、新阶段,首都城市发展又面临哪些新挑战、新问题、新机遇?在纪念建党99周年和即将迎接建党100周年之际,让我们一起回顾历史、思考未来。

“北京城市故实”专题立足北京“四个中心”的城市战略定位,从城乡规划、自然资源、建筑工程、市政交通、文化生活五个方面,按照新中国成立后的30年(1949-1978)、改革开放后的30年(1979-2012)、党的十八大以来(2012-至今)三个阶段,讲述北京城市“故实”(注:“故实”指有历史意义的事实),带您重温北京城市规划建设发展的故事,展现新中国成立以来北京城市规划建设之路和辉煌成就。

国家电网电力科技馆综合体

国家电网电力科技馆综合体,即菜市口220KV输变电工程及附属设施工程,位于北京市西城区,用地西临菜市口大街,北侧为文物保护建筑中山会馆。项目包括220KV变电站主厂房及电力科技馆两部分内容,总建筑面积约47767平方米,建筑高度约60米。其中,地下三至五层为变电站主厂房,地下二层以上为科技馆及电力客服中心办公用房。2014年5月建成投入运行发电。

夜景外貌

(图片来源:清华大学建筑设计研究院,姚力/摄)

该项目是我国市政商业地块混合利用的典型案例,为我国新型城镇化背景下城市用地存量优化开发提供了新思路。该项目也是工业建筑和民用建筑规范双重应用的典型案例,为后续城市用地存量优化积累了宝贵的技术经验。

该项目地下变电站是2009年市政府重点工程煤改电工程的主要站点,在节能减排和减轻雾霾方面具有示范作用。该项目紧邻北京历史保护街区和文物保护建筑,在造型和风貌方面与环境协调。同时在及其有限的用地中打通与历史街区的视觉通廊,美化环境延续城市文脉。

沿街外观

(图片来源:清华大学建筑设计研究院,姚力/摄)

全地下变电站与地上电力科技馆一体化建设

在设计前期,建筑师进行了大量的调查研究工作和详细的建筑策划,最终确定根据“科技与科普、地上与地下、建筑外观与展示内容、固定展示与定期更新相结合”的设计原则,本设施工程将科技馆与变电站作为一个整体进行设计。

变电站参观走廊实景

(图片来源:清华大学建筑设计研究院)

该项目是市政商业地块混合利用的典型案例,为我国新常态下城市用地存量的优化开发提供了新思路。该项目也是工业建筑和民用建筑规范双重应用的典型案例,是北京第一个在地下220KV运行变电站上整体建设的高层建筑,为后续城市用地存量优化积累了宝贵的技术经验,对我国土地紧缺的城市中心区变电站建设和历史街区的城市更新工作具有普遍的借鉴意义。

尊重老城城市空间序列

该项目建设用地为北宽南窄斜梯形,北侧用地红线外为文物保护建筑中山会馆,规划要求有30m建控区。总平面布局充分考虑用地北侧文物建筑的空间尺度。该项目尊重老城城市空间序列,电力科技馆建筑造型设计以不同材质的几何体块为母题,穿插结合,形态独特。

建筑设计与老城传统的关系

(图片来源:清华大学建筑设计研究院,姚力/摄)

设计将高层主体建筑布置在用地南侧,沿菜市口大街以简洁的大尺度入口空间为主;北侧布置多层裙房,建控区内以绿化停车为主,结合部分室外出入口及通风井等低矮构筑物保持舒展、低矮的老城尺度空间,成为南北区域的过渡空间。建筑由若干小体块组合而成,此举消解了对城市历史街区的视觉压迫,同时形成了丰富的建筑表情。

建筑设计与老城传统的关系,中山会馆视角

(图片来源:清华大学建筑设计研究院,姚力/摄)

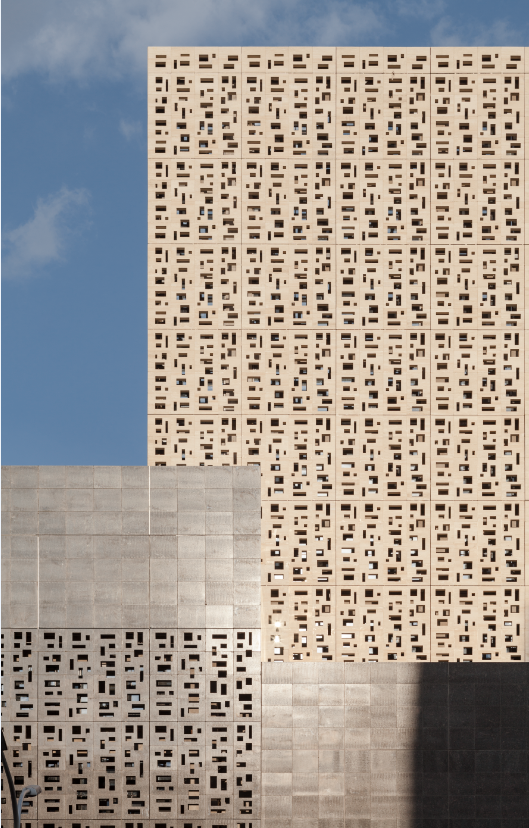

融合城市历史记忆与装配式理念的建筑表皮设计

建筑表皮设计致力于体现建筑与城市发展的关系,在材料的使用上采用具有历史感的石材与现代节能玻璃幕墙相结合的处理手法,不同材料交融砌筑,应对周边城市环境肌理。淡雅的洞石、深邃的啡钻花岗岩主要用在菜市口大街界面,电力科技馆在城市其他高层现代建筑群中显得分外优雅。石材幕墙表皮开洞设计暗合中国传统纹样神韵,是4.2m×4.2m的标准板块,在工厂实现预拼装后再运抵施工现场进行整体挂装。Low-e玻璃外墙和晶莹剔透的双钢化夹胶超白玻璃,主要和历史街区相呼应,让建筑反射天光云影和胡同院落,给人以平面胡同院落延伸生长到立面的视觉感受。

建筑表皮设计

(图片来源:清华大学建筑设计研究院,姚力/摄)

城市可持续发展与绿色建筑技术

该项目是2009年北京市政府重点工程煤改电工程的主要站点,为北京旧城内居民集中供暖的燃煤锅炉更换为蓄热式电锅炉提供支持。通过该工程可为该地区1.8万居民在采暖季压减燃煤,减少排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物排放。通过清洁能源集中供暖,积极有效地改善北京旧城冬季的空气质量。建筑运用双层呼吸式幕墙,光导管、冰蓄冷技术、雨水收集、变电站余热利用及变频技术实现绿色节能。新建电缆隧道全部采用非开挖暗挖新技术,减少了施工对周围环境的影响。

立面细部

(图片来源:清华大学建筑设计研究院,姚力/摄)

[1] 庄惟敏,张维等. 国家电网公司电力科技馆[J]. 世界建筑,2015(10).

[2] 国家电网公司电力科技馆综合体. THAD清华建筑设计院微信公众号,2017-08-01.

感谢清华大学建筑设计研究院提供相关图文资料

点击下方图片链接

进入“北京城市故实”专题

阅读更多故事内容

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):北京老城的“跨界建筑”:国家电网电力科技馆综合体

规划问道

规划问道