大北电报局

项目位置:上海市黄浦区

核心物项:大北电报局大楼,楼层指引牌;史温生铜像,大北电报公司铜制招牌;1897年电报原件,大北电报公司水线图,《电报书籍》初版原本

申报单位:中国电信股份有限公司上海分公司

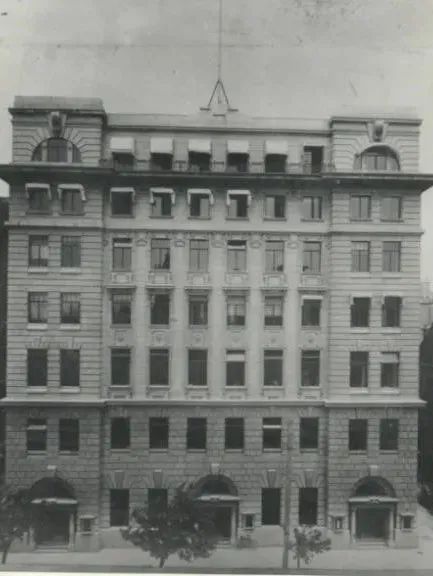

位于爱多亚路4号(今延安东路34号)的电报大楼今昔对比

清同治八年(1869)丹挪麦电报公司、丹俄电报公司、英挪电报公司合资组成大北电报公司。“丹”是丹麦,“挪”是挪威,“英”是英国,“俄”是帝俄,大北电报公司的总部设在丹麦的哥本哈根。清同治十年(1870),大北电报公司与英商大东电报公司签约,上海以北归大北电报公司经营,香港至上海之间双方共同经营。来华开业之初,大北电报公司先后租借南京东路5号、6号和外滩7号等地为公司用房。

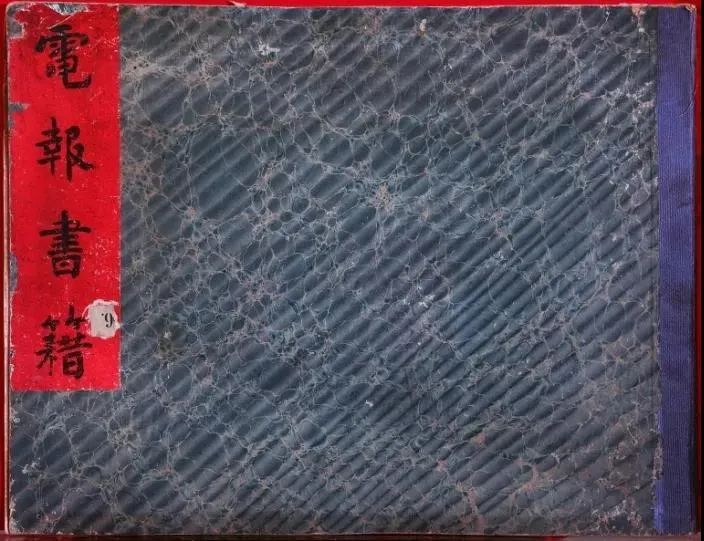

《电报书籍》是世界上第一部中文电码电报书。1870年,由丹麦天文学家汉斯·谢勒俄普始创、法国港务长威基谒绘制,1871年5月出版并投入使用。2015年中丹建交65年之际,丹麦北欧亚洲研究所将《电报书籍》原本转赠予上海电信博物馆。目前全球仅存两本初版,另一册存放于丹麦国家档案馆。

1918年,大北电报公司斥资21.8万两白银购入爱多亚路4号(今延安东路34号)地块建造办公楼。办公楼于1921年建成,同年12月丹麦大北公司、英商大东公司、美商太平洋公司搬入该大楼办公。

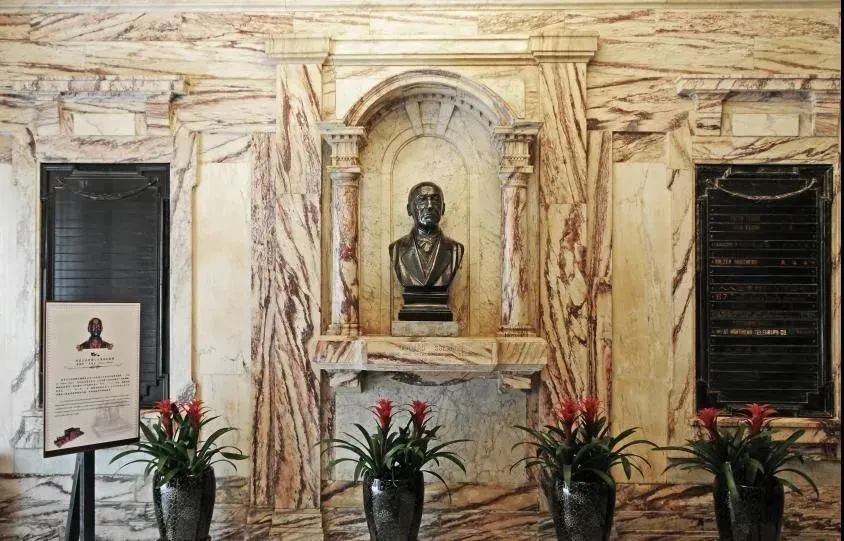

1871年,大北电报公司首任总经理爱德华·史温生在上海开通中国第一条电报水线,上海由此成为中国电信业的发源地。为纪念史温生先生,大北电报公司特地制作了他的铜像,铜像底座刻有“把电报传入中国的丹麦人”字句。1961年底,铜像被运送回丹麦。2011年6月,作为大北电报公司捐赠给上海电信博物馆的礼物,重新被安置于原先的壁龛内。

建国后,上海市城市交通管理局、上海市公用事业局、上海市红十字会等单位曾在此办公。1999年,大楼被评为上海市第三批优秀历史建筑。2010年6月,中国电信上海公司在大楼内(1-4层)建成上海电信博物馆并向公众开放。近年来,先后荣膺“上海市爱国主义教育基地”“上海市科普教育基地”“上海市‘市民修身行动’市级示范点”和“上海市学生社会实践基地”等荣誉称号。大北电报局旧址展现了百年电信成长的历史轨迹,也反映出通信业在漫长历史进程中积淀的深厚文化底蕴。

运十飞机

项目位置:上海市浦东新区

核心物项:运十飞机;工艺文件、工装图、试飞文件、质量文件、照片专辑等档案资料1282盒

申报单位:中国商飞上海飞机制造有限公司

1981年12月8日,运十飞机转场试飞北京,首都各部委67个单位,4600余人参观运十飞机

运十飞机自1972年研制,共研制两架,其中01架用于静力试验,于1978年11月成功完成全机静力试验,证明了运十飞机强度完全符合设计要求,01架机在试验中已损毁。

1973年,运十飞机零件开始制造,大量零件在1974-1976年间制造完成。图为运十飞机的第一只钣金件——发房前缘,经八车间青年突击队的全体队员五天的奋战胜利完成。

02架机用于飞行试验,于1980年9月26日成功首飞,至1985年共飞行164个小时,120多个起落,进行了性能、操稳、系统等调整试飞,曾飞抵北京、哈尔滨、广州、昆明、乌鲁木齐、成都、拉萨、合肥、郑州等九大城市,七次进藏运输物资。由于国内外因素制约,运十飞机于1985年2月停飞。

1979年8月1日,“运十”02架飞机开始系统总装

1980年9月26日,运十飞机首飞成功

1984年1月31日,运十飞机从成都转场试飞到海拔3540米的拉萨贡嘎机场。为支援西藏建设,运十飞机于1984年3月连续为西藏自治区运送44吨急需物资

研制一款大型客机,风险大、任务重、周期长、挑战多,在当代已属不易,在上世纪70年代,艰难程度更是难以想象。在这种情况下,运十飞机创造了“三个第一”:第一架国产喷气式旅客机,第一架飞抵拉萨的国产运输机,第一架按英美适航条例设计的国产飞机。运十飞机的成功研制,填补了我国民航工业以前不能制造大型飞机的空白,使我国一举成为继美、前苏联、英、法之后,第五个研制出100吨级飞机的国家。

2020年4月,运十飞机在上飞公司浦东基地工程技术大楼东侧停机坪作展示

1985年停飞以来,运十飞机被定期维护,长期作为历史人文与科普教育相结合的工业遗产展示点,永不放弃的运十精神,对一代代民机人奋进具有启示意义。

编辑:JQ / 审核:兰舟催发

©欢迎分享“工业文化遗产”的文章,如需转载请联系我们

未经授权,请勿转载 / 抓取原创文章

原文始发于微信公众号(工业文化遗产):【第四批国家工业遗产】大北电报局&运十飞机

规划问道

规划问道