写在前面:

作者详细阐述从供应链的视角理解城市货运配送的必要性以及关键议题。从品类及供应链活动入手,透视供应链的时空响应;着重关注城市供应链的安全、环境及公平效应等议题。提出推进物流货运调查与城市供应链模型研究,系统梳理城市供应链规划的空间响应策略。

肖作鹏

哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院 助理教授

将供应链概念引入城市物流规划

随着消费与生产方式的变化,在全球化分工与跨境生产、大规模定制化消费、数字零售与即时响应等背景下,保障商品或货物在整个生产、流通与消费全过程中全部参与者之间的信息流转、货物移动、资金收付等多链路多主体协同愈发重要[1]。源自物流管理的供应链管理应运而生,随后迅速在各行各业得到广泛应用,成为降本增效与提升竞争力的重要工具。企业按单组织生产整拼发货、设置前置仓、虚拟生产模式、供应商管理库存、货物代理企业从端对端的短距离运输扩展到门到门的全程运输等,都是供应链管理的经典范例。

随着概念的发展与应用的普遍化,供应链管理也不再局限为企业行为,而与公共部门的关联越来越大。学术界和公共政策界都在谋划城市如何参与供应链网络分工,如何更好地服务全球供应链流动,如何成为全球供应链管理中心。例如,文献[2-3]认为“一带一路”倡议实际上是中国的国家供应链战略,文献[4]很早就观察到香港从港口城市向全球供应链管理中心的转型①,成都等地则在近年提出了建构供应链枢纽的城市发展目标。

相比于中国较多关注供应链与区域或城市总体发展战略层面的结合②,西方学术与政策研究已在探索供应链在城市领域的应用,提出了城市供应链的概念及其规划模型[5-6]。这些研究认为,大多数供应链终端用户都位于城镇区域,主要的供应链活动也都发生在真实复杂的城镇空间,因此非常有必要从供应链的视角理解城市货运交通。1)从重要性来看,文献[7-9]分析认为大城市至少需要150条涉及不同品类的供应链以维持城市日常运转,并将这些配送到城镇区域的供应链集成统称为城市供应链。这些供应链运作的效率及整体绩效直接影响城市的竞争力。2)从必要性来看,输入的供应链多数由企业运作主导,相对忽视城市层面应该注重的环境和社会效应,需要公共政策协调[5]。3)从科学性来看,现有城市物流以运输为基础,没有重视货物的整体流动,无法很好地纳入多式联运等货物流动,影响对城市物流及运输总需求的预测[10]。因此,城市供应链规划的要义是将供应链的视角带入城市物流规划与政策制定中,展现供应链模型更微观、更注重链路、更注重协调的方法论特征。

上述背景也同样适用于中国的城市物流规划,甚至在某些方面更加明显。例如,中国城市人口密度高、规模大,各类灾害频发,特别需要重视基础性、民生性供应链的稳定。此次新冠肺炎疫情期间的应急物资与生鲜配送就凸显了这方面的重要性。其次,除了输入型供应链,大部分城市还有较多的输出型供应链,在响应革新物流供应链基础设施的需求之时,需要注意统筹输入和输出的供应链。再者,中国的城市物流规划主要是参考客运模型进行分析、预测和模拟,在数据基础与方法论等多方面存在不足。

因此,本文旨在立足中国城市实际,借鉴西方相关研究,探讨将供应链的概念引入城市物流规划,从时空响应、环境、安全与社会公平等维度分析城市供应链规划的关键议题,从城市交通的角度提出做好城市供应链规划的建议。

研究城市供应链构成

及其时空响应压力

1

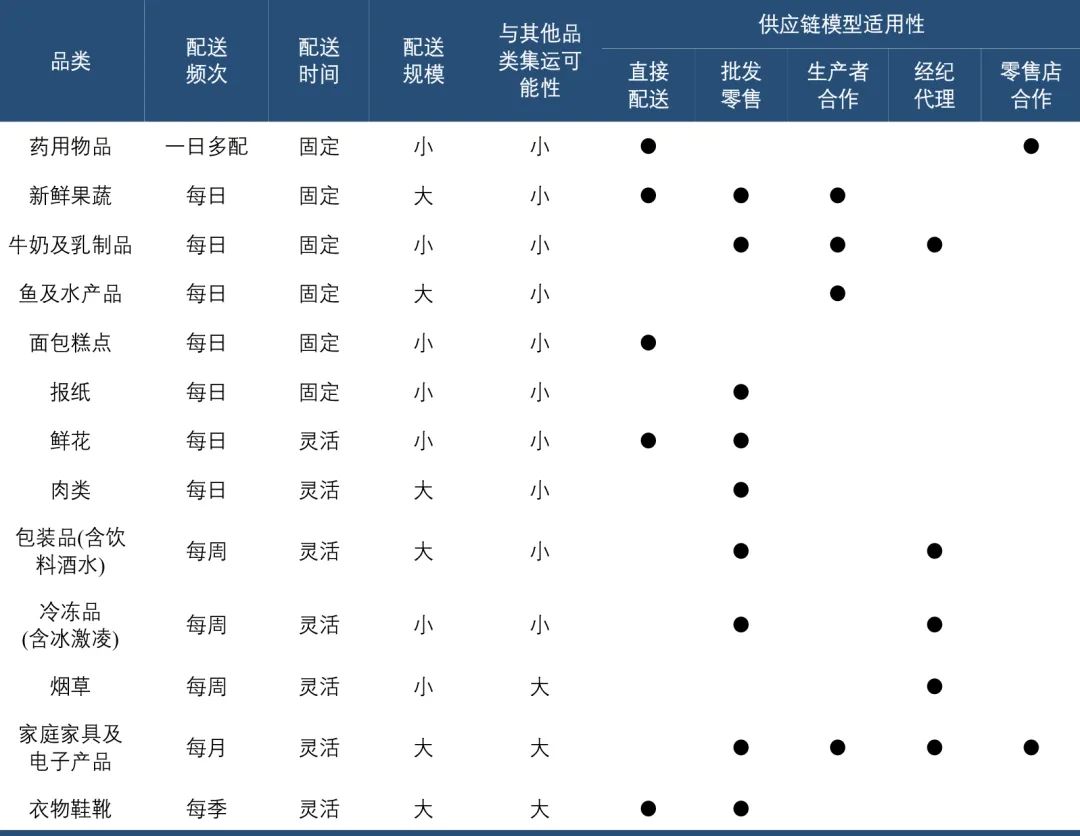

刻画不同品类货物对供应链的时空需求

供应链视角下城市物流规划的首要任务是分品类地建立城市物流研究的微观基础。根本原因是不同品类供应链受到生产与消费方式变化的影响程度不一样,具有不一样的供应链特征,适用不同的供应链模型。表1是国外学者在其城市背景下总结的12项品类的供应链需求及其特征[5]。从配送特征来看,新鲜果蔬、牛奶及乳制品、面包糕点、报纸等需要每日配送,时间相对固定,规模相对较小;诸如鲜花、肉类及鱼等品类虽然也是每日配送,配送时间却相对灵活。各类包装品(含饮料酒水)、冷冻品(含冰激凌)、烟草等要求每周一配;家庭家具及电子产品、衣物鞋靴等季节性、时尚性不强的产品,可能只要求每月一配或每季一配。配送频次高而需求密度分散的产品,总体来说与其他货类集运的可能性相对较小;反之,配送频次低、配送规模较大的产品适用联合集运。

表1 不同品类城市货物的供应链模型

这项研究解剖了城市供应链的产品特性与组织模式,对于了解城市供应链有基础作用。然而,这项研究是以西方城市为背景的一家之言。1)从构成类别看,诸如电力油气等能源供应链以及垃圾回收等逆向供应链,这些城市赖以生存的物资基础也应纳入城市供应链的品类频谱。2)从配送特点来看,配送频次与规模因消费偏好及需求差异在不同城市呈现差异性,需要开展更深入的地方性调查以了解小众低频产品的供应链。3)从供应链模式来看,需要洞察城市流通体系的差异性,关注不同品类货物受电子商务的影响,评估不同货类的集运可能性及供应链模型适配性,识别需要公共部门予以保障的民生性供应链范畴,合理规划匹配供应链基础设施。

2

从时间角度理解城市供应链空间组织

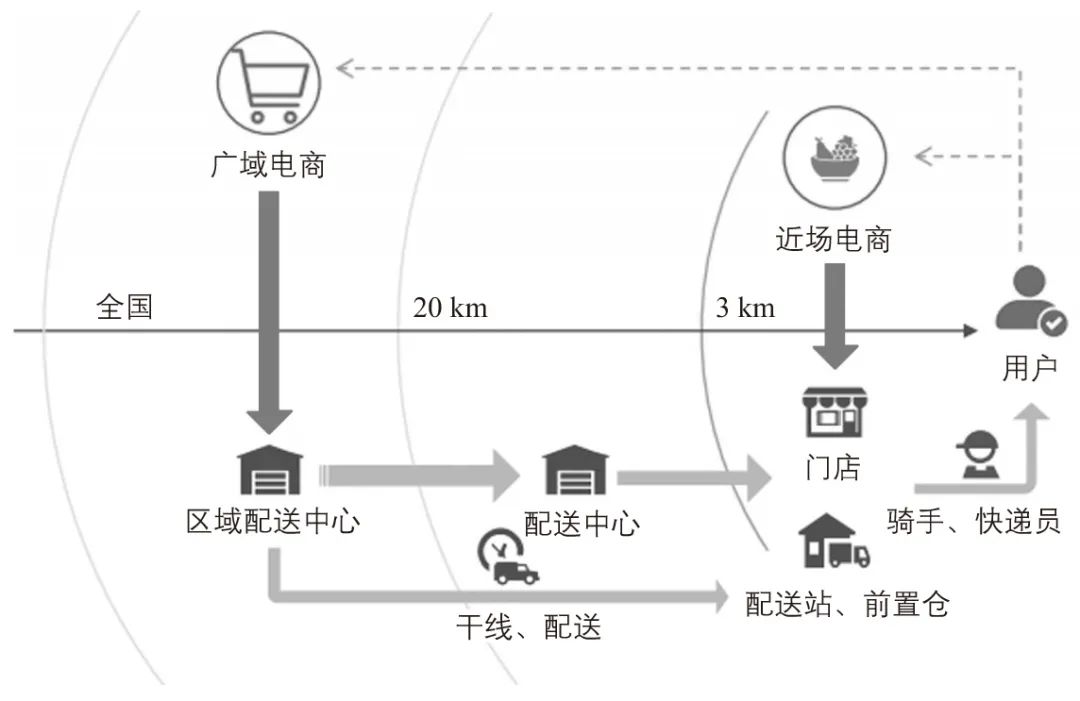

城市供应链具有鲜明的时空需求特征,需要时空联合响应。近年来,信息通信技术进步推动了电子商务的发展,成为改变城市供应链运作的最大变量。在信息技术助力商流信息及资金加速流动的背景下,消费者对货物交付时间有了新的期待,要求更新物流的空间组织模式(见图1和表2)。早前发展的电子商务是以依托个人计算机为主开展的远程网络购物,主要品类是书籍、鞋靴衣帽、电器数码、家具百货等耐用消费品,其供应链模型是通过快递方式实现从货仓到消费者手中的过程。为了压缩配送时间,其主要模式是加密区域配送中心以及设置站点、前置仓的方式,规避过长的在途运输时间,缩短产品履约响应时间。

图1 不同电子商务模式下供应链的运作模式

表2 近场电商与广域电商比较

近年来在移动互联网普遍应用的背景下,以社区为中心的各类近场电商与即时配送迅速发展,将餐饮、生鲜果蔬、面包糕点、鲜花、药品等尚未充分网购化的产品纳入电子商务系统中,各类传统零售门店被卷入以电子商务平台为中心的数字生活圈中。为了满足配送时效要求,也因各类门店距离终端消费者较近,通常能在1 h完成从门店配送到消费者的全过程,形成了“近场网购+短程交付”的模式。

从供应链的角度来看,即时配送作用下近场电商的发展改变了城市社区的时空组织模式,形成了以响应时间组织城市供应链空间的范例③。这种改变不仅发生在中国,也发生在其他国家。伦敦提出优化联合配送中心的布局,使内城人口密集的北部区域都在30 min配送服务圈之中[12]。一项大巴黎地区末端物流的空间组织方案提出了多中心小半径配送圈的方案,即通过分布式的多式联运平台网络连接各社区的物资交换中心(见图2)[13]。虽然没有直接的证据显示该方案受到巴黎“15分钟城市”发展理念的影响,该方案提供的思路却值得深入研究。中国相关部委也在推进完整社区与“15分钟生活圈”规划,有些地方还在推动未来社区规划。在此背景下,应该思考将供应链营造嵌入这些国家示范工程中,实现城市供应链基础设施的微观重构。

图2 大巴黎地区城市物流组织示意

3

城市时空系统承受多层面、多维度压力

城市供应链因消费、生产与流通方式的变革呈现不同的时空特征,要求对供应链过程中的时间与空间资源进行重新组织,即对仓储、运输以及配送等活动分配的时间与空间进行调整,进而对城市的时空系统产生多层面、多维度的压力。

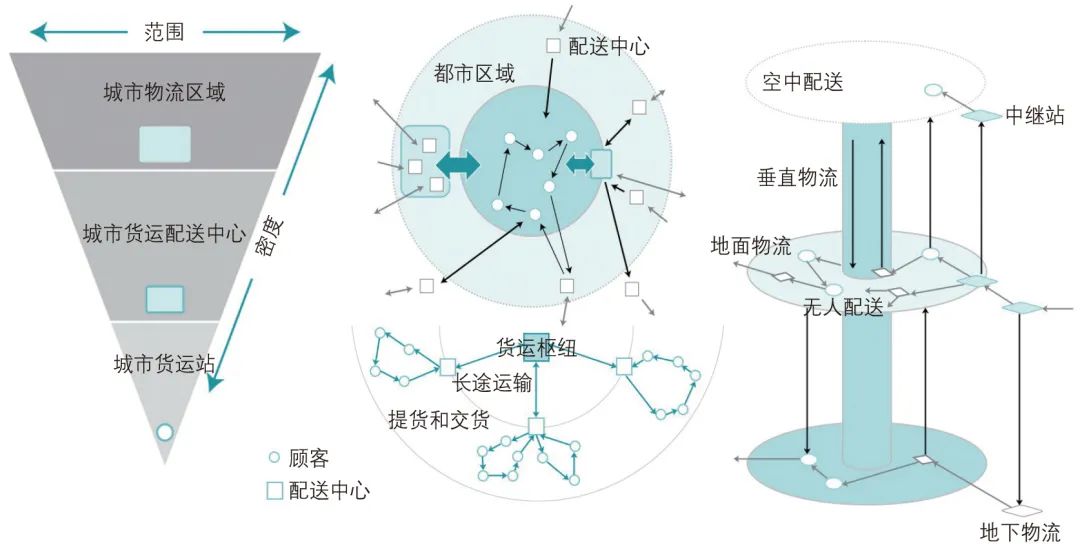

一般按照层级将城市物流空间体系划分为3个等级:城市级别的物流门户区、分区级别的配送中心、社区层面的城市配送站[14, 15]。层级越高,服务范围越大,数量越少,密度越小。基于动态和轨迹的视角,货物进入城市范围后,通过中间枢纽转入分布式的配送站,配送站再通过分区循环配送到户。面向未来,因应消费、配送与流通方式的变化,城市供应链出现了立体化发展的趋势。首先,在传统地面配送的基础上,发展出空中无人机配送以及地下管道、轨道配送的模式;其次,传统的地面配送也出现了诸如无人车配送、无车承运人(网络货运)及众包配送等新的组织方式;再次,空中、地面和地下物流整合互通。可以说,面向未来,城市供应链系统与城市时空系统存在多层面的承压交互(见图3)。

图3 不同视角下城市物流空间的组织模式

关注城市供应链安全、

环境及公平效应

1

安全效应

安全是建构城市供应链的首要目标。安全包括两层含义:其一,供应链系统自身的稳定性,即供应链应对突发事件的韧性或在应急状态下的可靠性。例如,由于地震多发,日本的货运研究特别重视供应链设施在不同地震等级下的安全和可恢复程度。安全性的另一维度指城市供应链对于城市环境及外部他者的安全,如物流配送对于道路交通安全的影响。根据英国伦敦警务处(Metropolitan Police)的数据,2015—2017年伦敦涉及货车的交通事故共造成123例死亡和985例重伤[12]。货车致死占各类交通碰撞致死事故总数的32%。重型货车占车辆行驶里程不到5%,却造成了25%的行人致死事故及63%的骑车致死事故,轻型货车致行人重伤的事故数量也在增加。因此,围绕道路货运安全,伦敦开展了一系列规划应对措施,如街道安全体检、建设工地物流优化项目与交叉口安全项目等[12]。

中国的大城市也有类似情况④。尽管行政主管部门加强了相关管治,但从交通与城市规划的角度还可以做更多工作。例如,将货运交通安全作为街道安全指标纳入城市体检,完善非机动车道等供应链基础设施,弥补长期以来城市交通对物流配送交通空间安排的缺失等。

2

环境效应

降低环境排放是供应链运营优化的目标之一,也是城市供应链规划面向碳中和以及碳排放达峰应该着重分析的维度。伦敦2013年数据显示,占车辆里程数17%的货运交通,其排放占路面交通氮氧化物(NOX)、细颗粒物(PM2.5)和二氧化碳(CO2)排放的33%,29%和23%[16]。为管控货运交通排放,伦敦正在加大力度推广使用电动货车,积极开展联合配送等。在全市实施低碳排放区的基础上,伦敦于2019年4月在中心区划设实施了超低排放区(Ultra Low Emission Zone, ULEZ),预计于2021年10月将超低排放区的边界扩展至北环及南环道路(A406),覆盖整个大伦敦内城区域[12]。

应对越来越严格的环境要求,供应链思维更关心如何实现城市配送链的全程优化。根据在深圳开展的围绕日用消费品城市配送的研究[17],绝大部分配送活动倾向选择成本最小路径,一般不会在收取高速通行费的情景下选择碳排放相对更少的距离最短或时间最少路径。政策设计层面,可以在主要配送廊道的局部时段(例如夜间),通过减免高速通行费等措施,减少车辆迂回配送所产生的污染物排放。

3

公平效应

供应链规划不只以经济和环境效率为导向,也需考虑社会成本及社会公平效应。随着城市供应链的变动,供应链基础设施对不同社会群体产生的公平效应也愈发明显。例如,网络购物普遍化使用后,对末端配送服务的需求已成为一般公共产品需求。当前情况下,无论是自提柜还是代收点模式,如仍以市场提供为主,则容易产生供给不均衡、不充分的问题。一项巴西的研究分析了不同区域因为采用代收点类型及开放时间的差别,居民到访代收点提取网购商品的时空可达性呈现区域和人群差异[18]。文献[19-20]分析了区域性物流设施引发的环境外部性直接影响土地价值和社区品质,引发城市社区的空间隔离和人口流动失衡。相对来说,有关城市供应链引发的空间与社会公平的研究还不够充分,这是未来需要加强的部分。

推进物流货运调查与

城市供应链模型研究

1

基于货物流动的货运调查

供应链视角可以为城市物流规划带来新视角与新内容,但从供应链视角开展相关规划需要更加微观的物流调查数据和更深入的研究。与成熟的城市居民出行调查相比,城市层面的货运调查在中国还没有成熟做法。尽管西方国家在这方面也相对欠佳,但英国、美国、日本等都已建立了常态化物流调查机制。例如,日本自1970年以来每5年一次在全国范围内开展货物净流量调查,东京自1972年开始每10年开展一次城市货物移动调查,通过对企业单位发放调查问卷的方式(2013年第5次调查共涉及4.4万家企业),详细采集货物起讫点(OD)流动信息,调查不同区域、不同类型场地面积的物流量和产生的货车数量等总计32项内容[21-22]。纵向常态化的数据调查对于认识大东京货运的变化、了解物流设施的分布和主要趋势等具有重要作用。美国每四年开展一次商品流调查(Commodity Flow Survey, CFS)[23],根据北美产业分类系统(NorthAmerican Industry Classification System, NAICS),对每个货类包括重量、货值、流向等都进行深入调查。

2

基于供应链开展货运模型分析

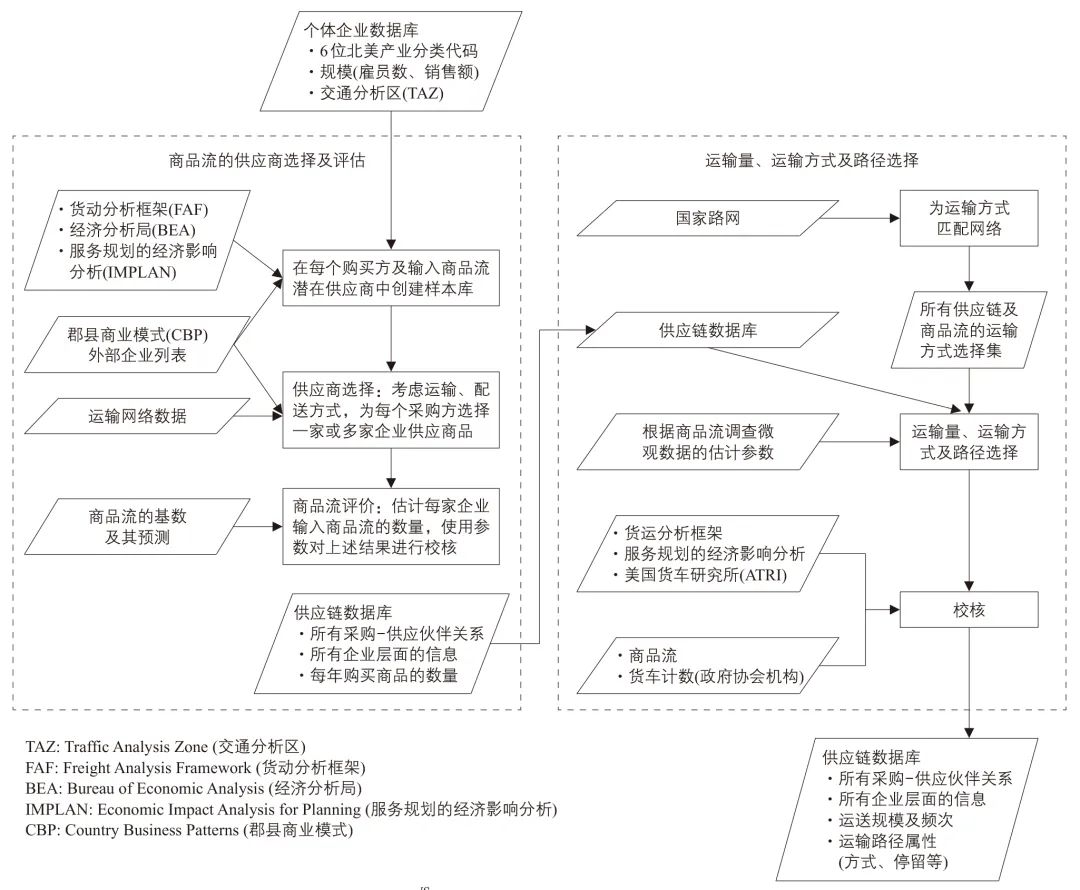

传统的货运模型主要基于四阶段法。美国现已根据商品流调查,建立了以商品流为基础、以供应链选择为特点的货运模型(见图4)。模型的关键是为每一购买方建立可能的供应商网络,在企业层面对商品流进行评估分析,建立供应链数据库,进而将供应链置入交通运输环境中,不断校核后确立运输装载方式及路径选择[24],测算运输规模及频率,进行运输方式的划分及交通量的分配。

图4 基于商品流的供应链模型

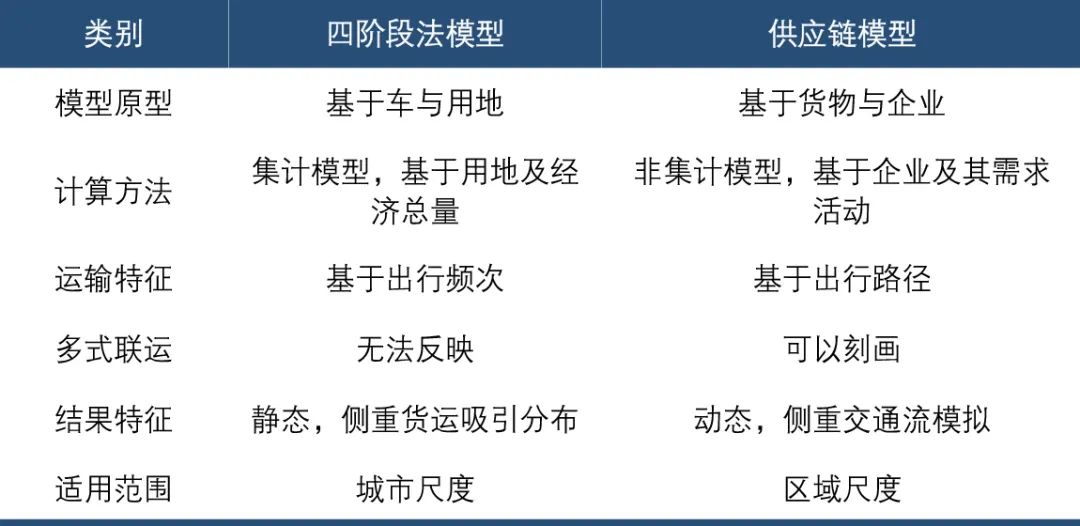

区别于传统四阶段法以集计模型为基础、基于车流、侧重于终端生成和吸引的特性,供应链模型能够以深入企业的微观视角,分货类理解企业的选择及厘清供应链结构(见表3)。因此,供应链模型也称为行为模型、主体模型或活动模型。其次,通过对货运行为的全主体模拟及全过程刻画,能够更好地认识车辆及货物运输的线路,更加符合承运人的行为逻辑,对交通运输网络的优化更有响应性及弹性。再次,分析和认识货物全过程流通中对设施的不同需求类型及其强度,分析可能的多式联运,对于了解城市供应链需求特征及总体结构具有显著优势。最后,相比于四阶段法,供应链模型更加注重物流要素在区域层面的活动,因此更加适用于区域层面的分析,更加接近区域中的供应链运作等实际场景。

表3 四阶段法与供应链模型比较

系统整理城市供应链

规划的空间应对措施

1

理解供应链基础设施类型需求

基于供应链模型的结果与四阶段法的结果可能相差不大,但其模型的生成逻辑发生了变化,对真实的物流运作情况有了更具颗粒度的洞察。从交通设施规划来说,需要了解这种逻辑的变化及行为响应,提供更加匹配的设施,支撑城市供应链运作。文献[25]按照规模、区位特点、功能等维度提出6种新的物流设施,包括交叉转运中心(inbound cross dock)、电商处理中心(e-fulfillment center)、分拣中心、配送站、地方货运站(local freight station, 类似社区提货站)、快速配送站(fast delivery hub)等。城市与交通规划要对承载这些前瞻技术的基础设施保持适应性。例如,2013年东京都市圈货物调查发现物流设施老旧,提出了更新指引[22]。伦敦、巴黎、瑞典哥廷堡等也一直在研发各类适应新的供应链运作需求、新的环境需要的供应链设施。物流设施是满足供应链需求的中介节点。基于四阶段法的模型侧重交通需求结构,未能深入研究物流需求的链路特征及其对相关设施的需求。城市供应链规划方法则需要从供应链的视角出发,基于对“流”的分析,以流定形,分析特定供应链活动对于特定设施的时间、空间及其区位需求特征。

2

关注不同供应链设施区位特征

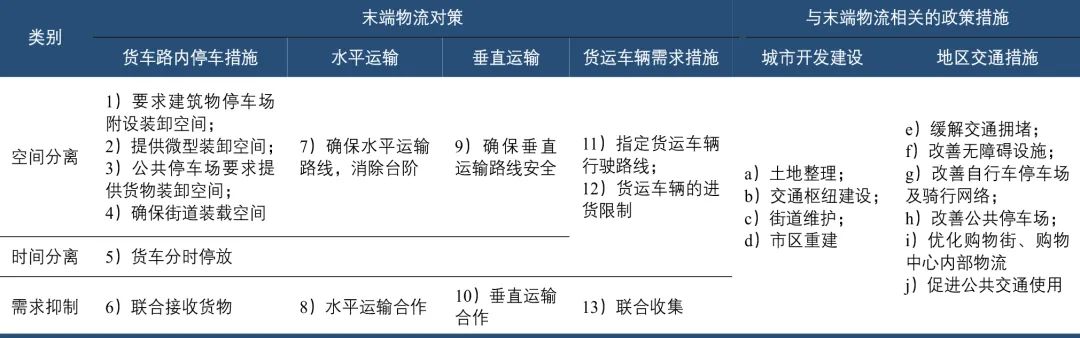

供应链设施在区位选择上呈现专业功能强的设施向远郊蔓延独立设置、末端设施回归城市中心附属设置的特点[26]。专业性强的设施采用的机械设备自动化程度高、占地面积大、投资规模大,可以服务的市场范围也相对较大,倾向于向郊区蔓延从而接近快速交通网络,服务多个市场。与此同时,城市内部的物流设施承担了将已经向外移转的供应链延伸到城市内部的职责[27],在空间上呈现与其他建筑共构(co-location)的特点。物流功能与其他建筑功能复合布置联合开发,对于节约用地以及提高物流运输效率都有重要作用。因此,需要有更加规范化、更加友好、更加精细的城市末端物流设计,减少对城市生活环境的干扰。日本的城市物流界最近从路内停车、水平运输和垂直运输等方面,结合时间、空间以及需求政策,提出了城市末端物流的设计单元指引[21](见表4)。同时,日本政策界也注重将上述政策与空间规划结合,传导至土地区划、交通规划、街道规划、市区重建等,推动落地实施。

表4 日本引导末端物流发展的设计单元指引

3

研究末端供应链垂直运输环节

现有供应链主要关注货物水平运输,较少关注垂直运输环节。随着商场、酒店、公寓、办公等多功能的城市综合体及高层建筑成为城市活动中心,馆内及楼宇内部物流日趋复杂,小批量、多批次、货物温控等越来越严格。无人机配送等空中物流也逐渐从概念走向现实。因此,为适应更加复杂的物流配送需求,楼宇建筑必须对物流增加更多的设计要求。日本在综合体和超高层建筑设计方面做出了示范,要求在货车停车位数量及尺寸面积、专用货运电梯、交通出入口净空及层高、转弯半径、设置装卸接收区域和散装货物接收区等方面做出新的空间安排,从而开展楼宇联合交付配送等具体运营措施[28]。

写在最后

在以电子商务为代表的数字经济带动下,供应链加速变革,正在全方位改变城市物流体系及城市日常生活,将原本没有纳入其中的门店及配送站等资源囊括其中,将原本没有穿透的建筑内部以及低空领域等地理空间层次尽收其间,大幅扩展了供应链的影响范畴,对城市的物资品类、时空资源以及社会生活等都产生了广泛和深远影响。在此背景下,需要从供应链的视角重新理解城市物流,从更加微观的视角建立城市供应链的基础逻辑,理解供应链的多重尺度特征,透视供应链与城市空间及社会的多维交互。注意从全链路时空响应的角度关注城市供应链的品类差异、安全效应、环境效应及社会公平效应,也需要注重改善现有的数据调查与模型基础,寻求以响应时间组织供应链空间的具体路径,更新调整现有的供应链基础设施规划及运营方法。

中国大多数城市的供应链基础设施没有同步变化,仍以传统货站和物流为主的基础设施支撑智能时代日常生活,这是当前众多城市物流问题产生的根本原因[29-30]。在应对改变的过程中,将城市物流规划推向城市供应链规划正当其时。实现这种转型,有赖于城市规划和交通规划与多个部门协力、与企业界沟通对接,基于供应链思维进行物流发展的政策转译与传导。首先,在运作机制上,要建立政府、企业与行业机构的对话机制,制定政策行动议程;其次,界定公共行为的边界,着重做好需要政府保障的民生类供应链;最后,重视企业供应链活动的公共性分析,利用市场化手段,着重与空间资源、设施及运营结合,推动联合配送中心、统仓共配、联合车队等运作模式,做好落地实施保障。

注释:

Notes:

① 王缉宪和肖作鹏曾经提出“供应链地理”的概念(主要用于分析供应链活动在空间如何组织规划),并于2018年12月在哈尔滨工业大学(深圳)组织召开了“供应链地理及其在空间规划中的应用”专题研讨会。

② 商务部与财政部曾经推出开展供应链体系建设工作,但是这里的供应链更多地指涉及供应链与制造业等多个行业的融合发展,也探讨了与城市流通行业的结合,但是着墨不多。

③ 中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付、同城即时物流分会秘书长万莹在2020年都提到:即时配送网络成为城市末端物流最活跃的毛细血管,是城市生活不可或缺的基础设施。

④ 2018年4月,公安部交通管理局下发《关于警企共治创新外卖行业电动自行车交通违法治理工作的通知》,成都、深圳等多地也制定了条例及指引规范。但是,根据深圳市交通警察局的数据,2019年1—9月,深圳市涉及快递、外卖骑手交通违法行为共8.4万宗,占全市非机动车违法的11.89%。

《城市交通》2021年第2期刊载文章

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2021106期

编辑 | 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):从城市物流规划到城市供应链规划

规划问道

规划问道