精彩导读

1.1 古代都城的生成路径

2.1 城址选择

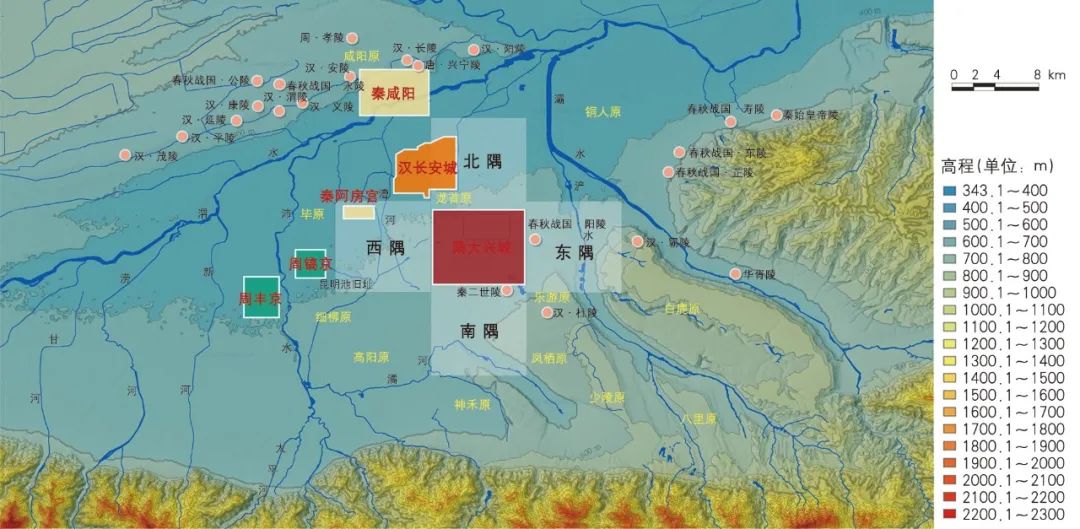

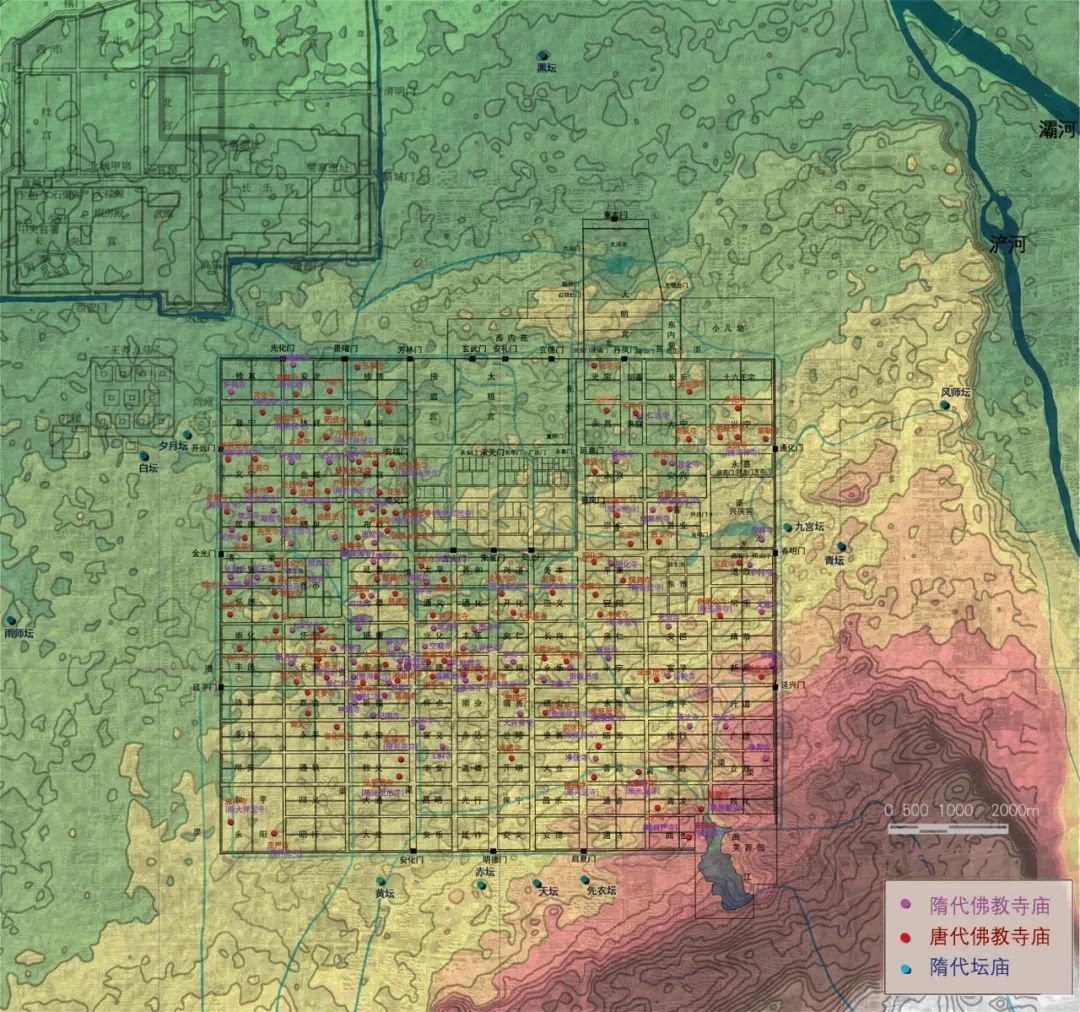

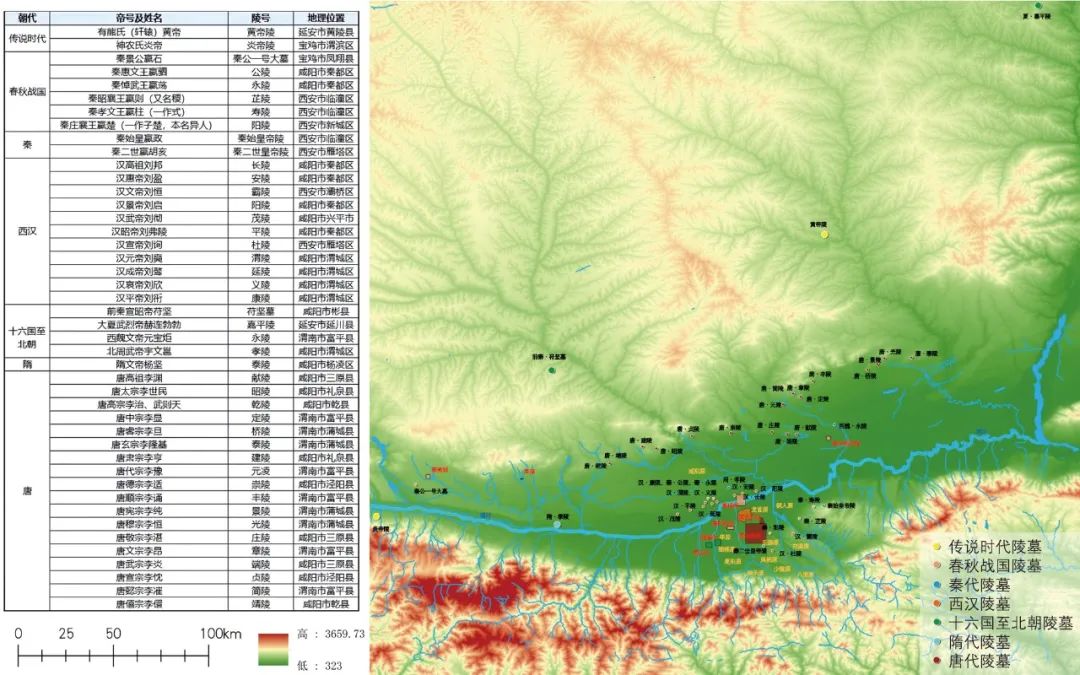

经过秦汉数百年的经营,关中核心地区不仅形成了一系列既有的都城环境,也在世人头脑中留下了一套完整的都城模式。当年娄敬劝刘邦西居关中而东望洛阳的策略使杨坚深以为然,于是命其最信任的近臣高颎“总领其事”,由宇文恺具体负责大兴城的建设事宜。如果理解汉长安城周边的建成环境,就会明白,隋文帝在考虑都城选址时,其实并无太多可供考虑的余地。从渭河南岸到秦岭北麓都属秦汉上林苑范围,汉长安城以北、以东、以南,都是历史上的离宫别馆或兆域之地,在一些土塬上或具有环境优势的小高地上早已分布了许多早期宫室和墓葬(图1,图2):

▲ 图1 隋大兴城的规划选址

Fig.1 Site selection of the Daxing City of the Sui Dynasty

注:隋大兴城选址是在十分苛刻的条件下作出的决策,其四隅地形及环境均不如所选用地。

▲ 图2 隋大兴城城址四隅分析

Fig.2 Analysis on the four corners of the Daxing City of the Sui Dynasty

注:隋大兴城四隅尽是前朝已建设施、苑囿或墓葬。

(1)大兴城东隅。临近浐灞二水,这里地势自西向东逐渐高起,趋近白鹿原台地,多条浐灞支流将用地切分为南北向条带形态,不适宜大规模建设,再向东则临近秦东陵陵园(芷阳陵区)、始皇陵及汉霸陵等,没有可供建设的整块用地。

(2)大兴城西隅。近郊微地形起伏较大,水系密集,有太平河、檀峪河、涝河、甘河、苍龙河等,是上林苑的中心地区。这里历史悠久、文脉深厚、水网丰富、地势相对低洼,包括秦阿房宫、西周丰镐二京及昆明池旧址。后秦姚兴曾在这一带的沣河上建设了一个称为“秦渡”的渡口,公元399年,法显一行就从此处西渡沣河,前往天竺取经。两年后,姚兴又在此迎接西域高僧鸠摩罗什渡沣入城,在长安传授佛教。自秦至唐末1000余年间,今户县及长安县西北一带一直是王朝苑囿之所在,缺少地势高亢的大片地块,不适宜于大规模城市建设。

(3)大兴城南隅。向南地势渐高起伏愈加剧烈。自北向南有乐游原、凤栖原-少陵原(汉以前称鸿固原)、神禾原等,还有秦二世陵、汉杜陵及许多前朝离宫别馆旧址。凤栖原-少陵原立于浐水和潏河之间,传说曾为周杜伯国所在,秦设杜县于此,汉改为杜陵县。其位于大兴城正南,山形宽厚高畅、地望显赫,周秦汉以来既是帝王将相和皇后妃嫔的绝好兆域,也是王公贵族欣赏自然、观山望城的理想之地,还是佛徒僧侣远离尘嚣、静心修道的上佳场所。多年来这里先后发现了数百座周秦汉墓葬,包括秦皇子墓、汉宣帝杜陵及其许皇后陵等。凤栖原-少陵原还有韦曲、杜曲、王曲、郭杜等古镇,属上林苑范围,秦汉故事遍布各处。亦非适宜筑城之地。

(4)大兴城北隅。近郊存在大量汉墓群(近期发掘出高铁寨汉墓、薛家寨汉墓群等),且此处为龙首原北坡,龙首原与渭河之间地势明显呈南高北低走向,易受渭河洪水侵袭。这里有秦汉离宫存在,是皇家苑囿的理想用地。跨过渭河则是秦咸阳主城区,还有大量汉墓及其陵邑。因此大兴城北侧亦无法作为都城选址。

显而易见,在为大兴城择地过程中,隋文帝及其近臣们尽力避开这些历史上的建成区或不宜建设用地。最终选址范围内存在丰富的水系和绿化,可以就地取材,有利于城市建设和发展,因此这里成为新都唯一的选择。正是由于千百年的历史积淀,在建设大兴城时难以避免会涉及到用地内许多既有墓葬,文帝命人将其另行迁于郊野并特意在城东南乐游原高畅处建灵感寺,用以慰藉那些孤魂野鬼。清代徐松在考察了隋唐遗迹后写道:“新昌坊…南门之东,青龙寺。本隋灵感寺,开皇二年立。文帝移都,徙掘城中陵墓,葬之郊野,因置此寺,故以灵感为名。至武德四年废。…景云二年改为青龙寺。北枕高原,南望爽垲,为登眺之美。”(《唐两京城坊考》,第三卷)汉唐时期这里一直是人们登高远眺、赏景赋诗的地方,李商隐的“向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。”(《登乐游原》)传诵千年、脍炙人口,白居易“地高倚长坡…夏云忽嵯峨”(《青龙寺早夏诗》),晚唐杜牧“欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵”(《将赴吴兴登乐游原一绝》)也都将此城中高地的文化意境表达得淋漓尽致。从文帝和宇文恺对大兴城的规划意图以及后来的建设状况看,将东南台地纳入城中实是出于城市空间的“完形”与守备目的,属不得已而为之。其次才是为了传承秦汉以来宴游习俗,将秦时位于远郊的宜春苑(汉乐游原)作为城内公共设施。而在东城墙增补夹城以便皇家成员前往曲江池“与民共享”,则已是唐高宗时代的事了,与隋文帝和宇文恺的规划并无关联。

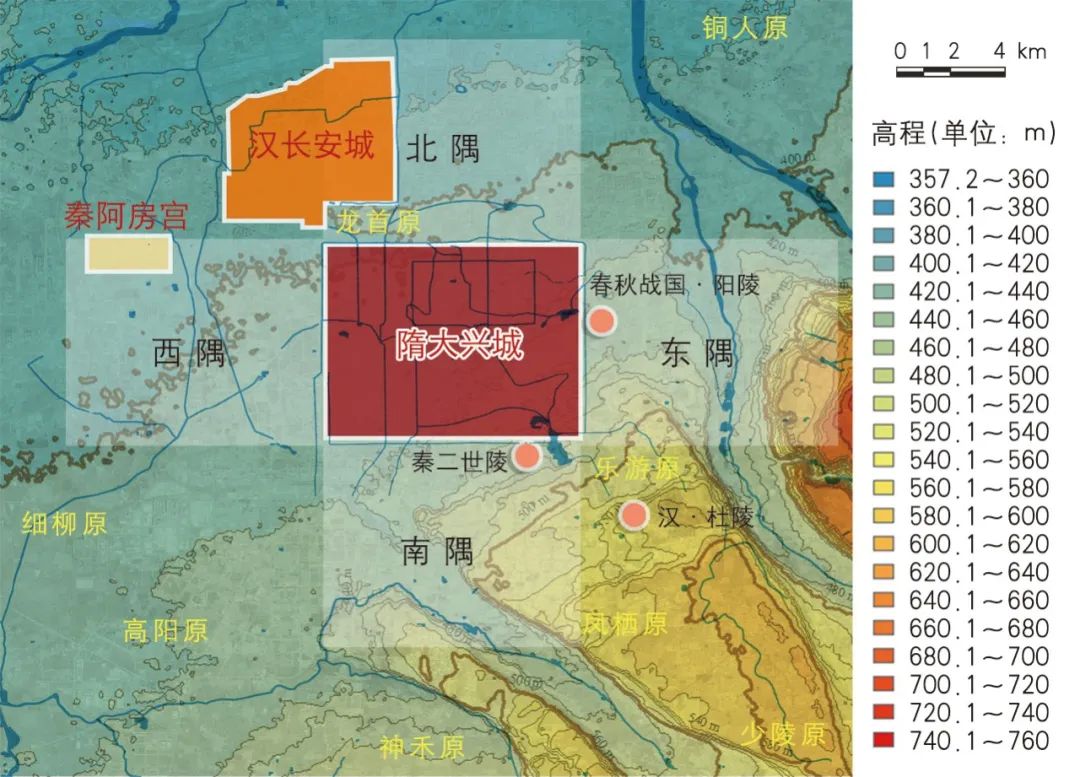

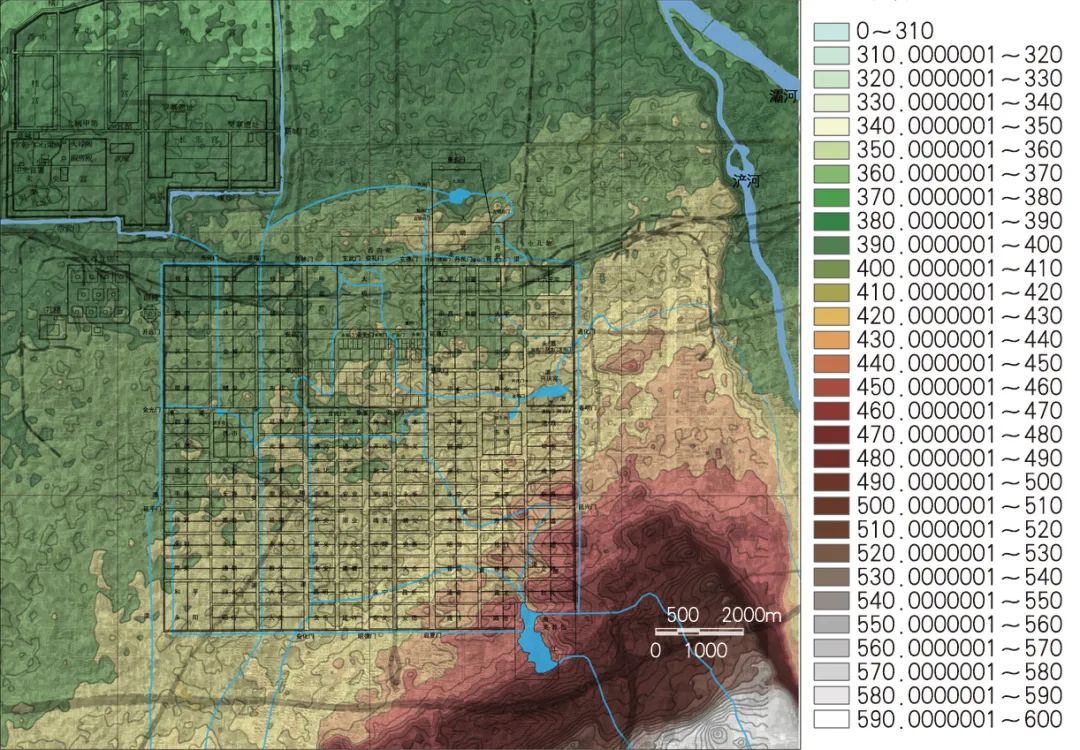

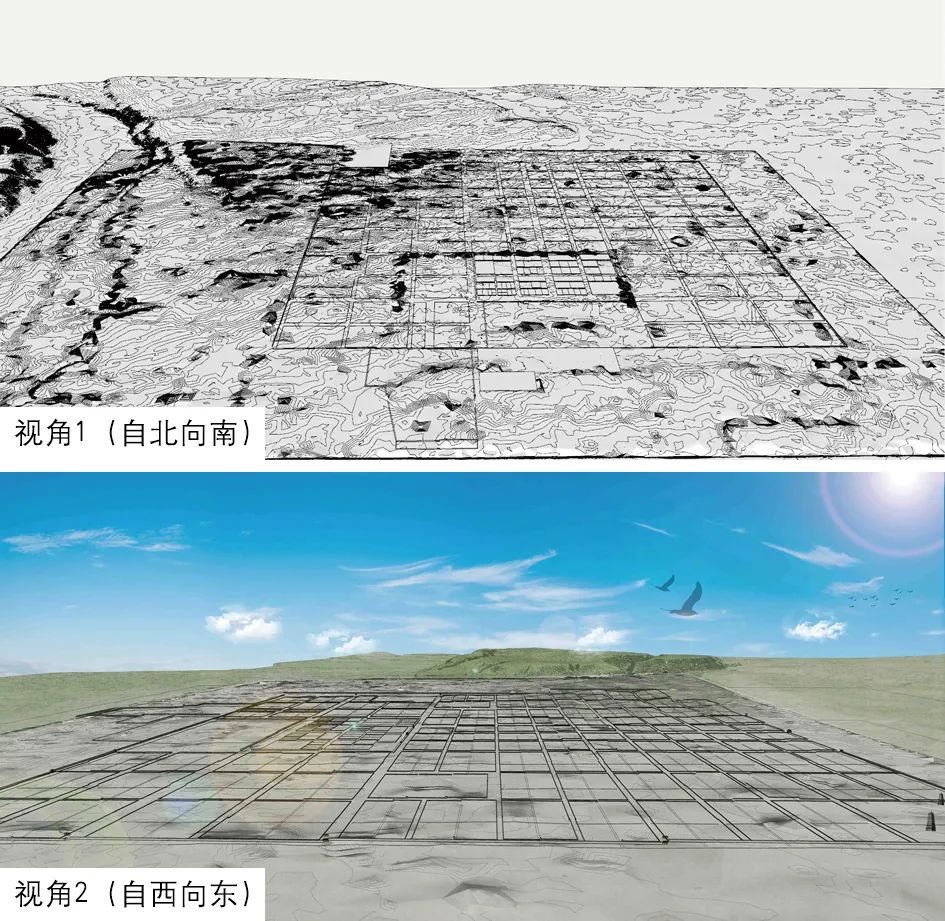

2.2 城市空间布局与建设

根据文帝关于大兴城规划建设清晰而明确的诏书③,他的确是希望依托龙首原在乐游原以南建立一座大都。但以龙首原的体量和高度,远无法与南边的乐游原相比,更遑论其后的少陵原了。故大兴城的规划意图是充分利用龙首原与乐游原之间的“盆地”空间,以便更好地利用秦汉故都基础创制新都,再现“表南山之巅以为阙”的恢弘气势。从大兴城所处环境看,宇文恺的确已经占尽所有能够使用的土地。这显然是有所考虑的,如果不这样,就会出现城市以东、以南城外部分地势高于城内的状况,既无法形成完整的空间形态,也对军事防御十分不利。为此建设者利用东南角秦汉曲江遗构加以拓宽,形成一片称为“芙蓉池”的开阔空间,将南部高地与城市隔开。宋程大昌《雍录》载:“隋营宫城,宇文恺以其地在京城东南隅,地高不便,故阙此地不为居人坊巷,而凿之为池,以厌胜之”。说的就是这个规划过程。当然,其“厌胜”之说应是后人根据传统辟邪习俗而编纂的一则故事而已。

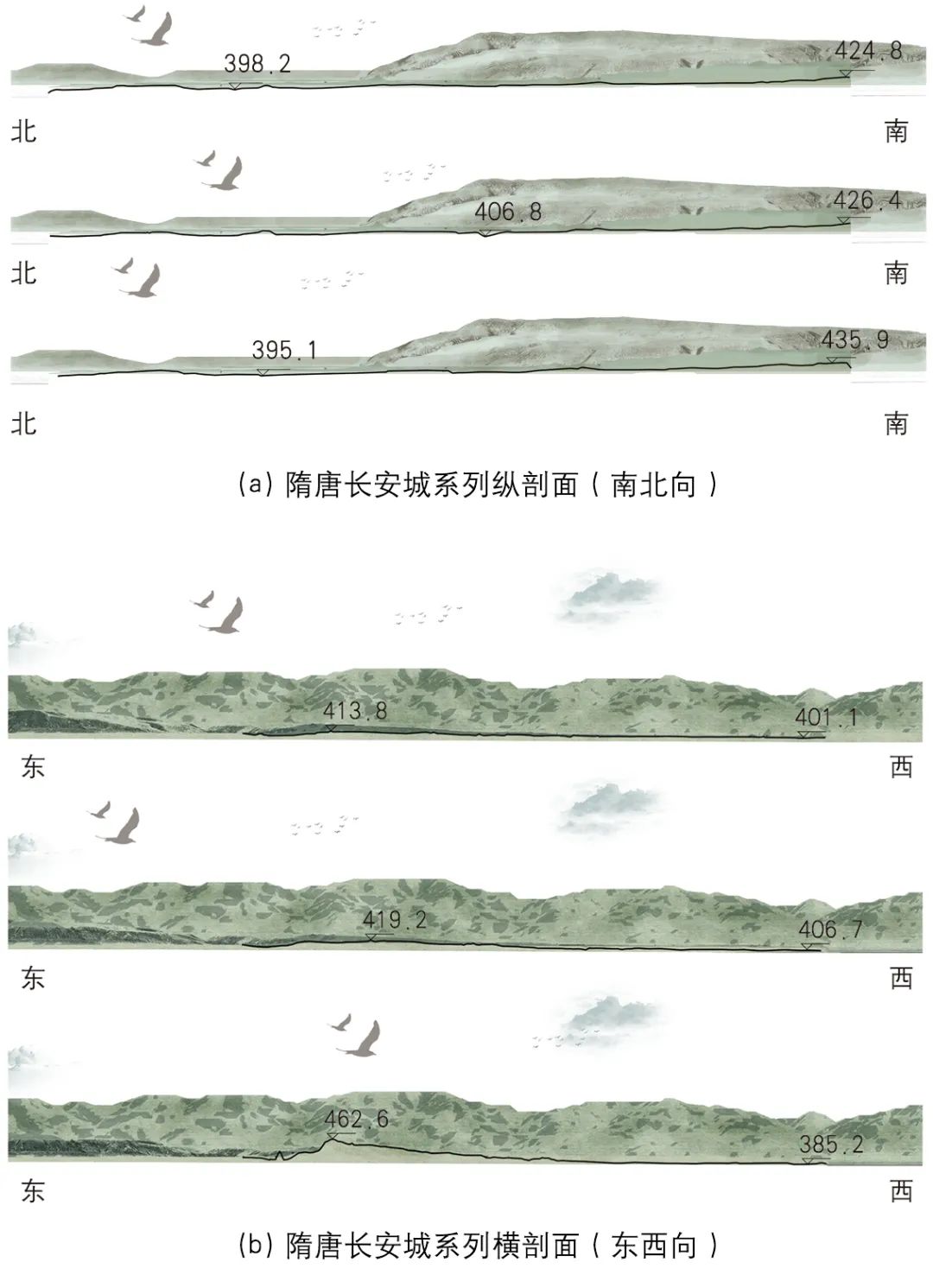

从大兴城空间格局的实际效果看,其规划建设存在三个缺陷,一是过于注重“宏大构图”,导致宫城部分位于地势低洼处;二是防洪能力不足,城市时常遭遇洪水侵袭;三是城市面积过大,城中里坊疏密不均,特别是城南及城东南许多里坊因地形复杂、不宜居住而长期空置。

(1)宫城低洼。大兴城首先开建的是皇城与宫城,里坊部分陆陆续续经过约30年时间才基本完成。这样做显然是有所考虑,皇城与宫城事关王朝祀戎大事,必须及早完成以满足国家治理的需要。而后期的里坊区建设与城市人口增长的速率基本保持同步,最终在炀帝治下全城基本格局才显露出来,而此时隋朝已将近日暮时分了。

从城市空间形态看,大兴城规划最能突显皇家气魄的应是皇城。其选址位于全城自南向北最后一块小台地上,使朱雀门外的金光门-春明门大街恰到好处地位于比皇城稍低且较为平坦开阔的东西向平川上。这样可以保证朱雀门向南约二坊之地呈局部北高南低走势,以突显皇城巍峨。但这样一来,宫城就只能屈就于皇城台地北坡与龙首原南坡之间一块看似平坦但相对低洼的地块上。这恐是大兴城规划中最大的失误。万幸的是,在隋文帝当朝的24年中(581—604年),大兴城未见有发生大洪水的记载,否则宇文恺可能日后就没有机会再去营造隋洛阳城了。这期间关中倒是发生过数次旱灾,威胁到了大兴城的安全。宇文恺受命在关中与洛阳之间开凿了能将中原漕粮运抵大兴城的广通渠,并在关中-洛阳官道沿线兴建了一系列官仓,如黎阳仓、河阳仓、常平仓、广通仓等。但这些仍然无力满足随新王朝建立而涌入的十数万人口之需。故一遇灾害,大兴城的粮食供给就成问题。开皇十四年(594年),关中大旱,隋文帝只得携百姓去洛阳避难并开仓赈灾④,故后人称其为“逐粮天子”。文帝期间,大兴城多次受到粮食短缺的困扰,这也应是后来隋炀帝决计迁都洛阳并开凿大运河的动因之一。

到了唐代,宫城地势低洼的劣势开始暴露出来。据统计,整个唐代发生的水旱灾害相当频繁,长安地区在618—907年之间共发生水旱灾害119次(其中水灾40次),平均每2.5年发生一次[3]。初唐时,宫城就已开始遭受雨水漫灌,于是自贞观六年(632年)起,太宗李世民多次于春夏间远赴长安城西北百余公里外的九成宫(隋仁寿宫)打理朝政,而把太上皇李渊留在湿热难耐的太极宫。近臣监察御史马周看不下去,上书说:“…然则太上皇尚留热所,而陛下自逐凉处,温凊之道,臣窃未安。”(旧唐书·卷78·马周传)后来李世民才于贞观八年(634年)诏令建造大明宫。此时李渊虽已搬去宫城北侧地势稍高一点的大安宫(即622年李渊为李世民建造的弘义宫),但已罹患“寝疾”,无法行动并于次年驾崩。名义上孝敬于他的大明宫工程也就此停工。直到10年后,太宗才重启大明宫建设并将其作为朝寝场所。唐龙朔二年(662年),“高宗以风痹(风湿),厌西内湫湿”(《新唐书·地理志》),“恶太极宫卑下”(《关中胜迹图志·卷五》),于是诏令大修大明宫并作为居住和朝会中心。此后唐代帝王除了一些特殊场合都不愿久待宫城而以大明宫为皇朝政令中心,于是这里也就成为汇宫城规制与离宫苑囿景观于一体的集大成者。可以看到,正是由于宫城的湫湿卑下与多灾多难,才成就了唐大明宫高亢开放的环境特征(图3)。

▲ 图3 隋唐长安城空间构图与地形地貌的关联性

Fig.3 Relationship between the spatial structure and the landform of Chang’an City of the Sui and Tang dynasties

▲ 图4 隋唐长安城剖面

Fig.4 Section of Chang’an City in Sui and Tang dynasties

注:从长安城纵横剖面看,南高北低、东高西低的趋势十分明显,而宫城恰位于城市最低点,故其频遭洪灾也是很自然的了。

(3)城市面积过大。大兴城规划建设的另外一个缺陷是城市面积过大。在唐代城内相当部分长期未能得到充分利用,这主要是由于城市面积与人口规模不匹配造成的。关于隋唐长安城人口规模的研究成果差异较大。一些研究认为,隋大兴城初期人口约20余万,鼎盛时期人口约为60万,而唐长安在盛期人口可达150万[4]。也有研究认为,初唐长安人口也就38万,盛唐为83万,晚唐为41万[5]。不同学者的研究成果或许都有道理,关键是要理解这些人口的分布范围所指有所不同,才会导致城市人口数量差异如此巨大。认为唐长安城人口达到100~180万或更多者,当以长安城及其外围京兆府为空间范围较为合理。据史载,唐京兆府领万年、长安、新丰、渭南、郑、华阴、蓝田、鄠、盩厔、始平、武功、上宜、醴泉、泾阳、云阳、三原、宜君、同官、华原、富平、栎阳、高陵22县。天宝年间(742—756年),京兆府有362921户,人口约197万(《旧唐书》),约50年以后,京兆府人口为334670户,192万人(杜佑《通典》)。唐京兆府面积大于今西安、咸阳、渭南三市之和,约3万km2,在这个范围内分布约200万人口应当是可能的。而从区域经济的角度看,如果京兆府在盛唐期间有200万人口,则长安城内应不足其一半人口才合理,否则这个关中最富庶的区域就没有足够人口从事农业生产了。因此有学者认为,同时期京兆府乡村人口为150万[6],如此则长安城内人口在峰值时也就40万~50万左右。这个数值也许更接近于历史事实。

根据新的地图资料,唐长安城总面积约90.6km2。其中皇城、宫城、大明宫、曲江池、东西市主要道路等之和为17km2余,除去这些面积,再除去大量王府高官宅园寺院及许多不宜建设用地,实际可用于百姓居住的面积约40km2,若以50万居民计,平均人口密度约为125人/hm2,这在以一层建筑为主的四合院时代应当是一种很高密度的城市空间了。因此,在整体上隋唐长安城一直是一座人口分布不均匀的城市。城市中、北部密度较高、市井生活氛围浓郁,而南部里坊因地形地貌关系显得相对空旷,颇具乡野意味。这种多样性里坊功能及其环境特色贯穿了隋唐300余年的历史,也形成了隋唐长安特有的“城中山野、都市乡村”景观系统。

2.3 适应环境的里坊系统

从一些历史文献上看,即使在大唐盛期,长安城里也有许多里坊布置得十分稀疏,同时有些寺院则是超大规模。如靖善坊中的大兴善寺占一坊之地,是为密宗祖庭,“制度与太庙同。”(《长安志·卷七》 )其北部隔一坊之地的荐福寺则占了开化、安仁两坊各一半用地。大兴善寺东南方向的安善坊与其南的大业坊一半均为“中市署”,领口马牛驴之事[7]。又,大明宫东南的长乐坊东半部为大安国寺,西南隅为兴唐观和教坊,几无居住用地。城北如此,城南更甚。城西南角永阳、和平两坊为两座大型寺院,东半部为大庄严寺,西半部为大禅定寺,分别为隋文帝和隋炀帝所建。据《长安志》:“自朱雀门南第六横街以南率无居人第宅”。于是这里就成为“都市农业”的理想之地,“自兴善寺以南四坊,东西尽郭,虽时有居者,烟火不接,耕垦种植,阡陌相连”(同上)⑥。另外,史料中亦有反映唐长安城中许多用地功能转换的情况,特别以私宅及官府用地改为寺院的现象比较普遍。这从侧面说明中唐以后城市人口数量逐渐减小,对住宅建设压力不大的事实。

综上所述,隋唐长安城实际上是一个规模庞大而又具备“城-乡-郊-野”环境多样性的复杂空间系统。城市中部里坊人口众多,住宅密集,而愈往城南,居住人口就愈发稀疏,在地形复杂的城东南则如空旷的都市山林。显而易见,城市中的里坊人口密度随区位及地形地貌不同而呈多变混合的状态。在当时条件下,里坊制恰是能够适应这种复杂状况的最佳城市管制方式。在如隋唐长安这种特大城市中,里坊制的一个突出特点就是对人口容量及城市功能有较高的适应性,一个里坊既可拥挤如闹市,也可空阔如旷野,无论如何都是人们对复杂环境逐步调适的结果。由于隋大兴城在规划建设之初,就将地形起伏较为剧烈的凤栖原余脉纳入城中,使城东南及城南一部存在许多沟坎洼渠地形地貌,它们被切分在不同的里坊中,尤以南城居多。这就自然形成了这些里坊中的部分空间不宜于居住的客观状况。因此城南里坊人口稀少、一些土地用于农业或果园种植就是可以理解的了。另外,由于树木繁茂、环境优雅,一些里坊也就成为礼佛诵经、休憩郊游的去处。10余座寺院及其庭院墓园分布在空旷的里坊里,形成以里坊为单位的城市公共或半公共空间。中唐诗人耿湋描述了这里的历史沧桑:“园庙何年废,登临有故丘。孤村连日静,多雨及霖休。常与秦山对,曾经汉主游。岂知千载后,万事水东流。(耿湋:登乐游原)”说的是汉代帝王在此建庙立苑的故事。乐游原自新昌、升平、修行、晋昌坊一带向东南延展,与曲江池连为一片,实为南部台原深入城中的余脉。这一带地形尤为复杂,据史念海先生研究,升平坊内高岗与低谷之间高差超过50m,汉宣帝时建乐游庙是因“其地居京城之最高,四望宽敞”之故[7]。

这种空间意境的发展,也许在隋文帝时期就已预见到了。他敕建国寺大兴善寺于靖善坊、玄都观于崇业坊,形成以皇家佛寺与道观夹持朱雀门大道、拱卫皇城的对称格局。此一寺一观恰好位于大兴城里坊区几何中心,又同位于城南丘陵与城北平缓地形结合部上的台地,从四面看其地位都十分突显,俨然大兴城南北部之间自然环境与生活中心的分界。这里因此也成为城市公共活动和开放空间的核心节点,是朝野宗教活动和百姓日常生活交汇融合之处。如果说宫城皇城是长安城的政治中心,则大兴善寺和玄都观就是宗教中心,是隋唐二代王室展示其尊道崇佛、与民共享的信仰中心(图5)。

▲ 图5 隋唐长安城寺院分布

Fig.5 Layout of temples in Chang’an City in Sui and Tang dynasties

因此,隋唐长安城是一座相当立体化的城市,是充分利用地形地貌与历史环境的典范。隋唐长安城里坊规模较大且种类多样,其中大型里坊内部以十字街分为四隅,而后每隅又可再一分为四,形成若干宅基,这样每个宅基都可以按照具体地形地貌进行布局,在不适于建设的地块中则“留白”作为自然林地或农田。这种空间组织方式保证了任何一个里坊都能灵活适应其所处位置的复杂地貌,形成高低错落的里坊形态。

这种空间立体性特征还表现在处理城东南与西南角之间近80m的高差方面。如果从北向南这样一种“皇家视角”观察,大兴城的东南与西南角是十分重要的两处空间节点(图6)。显然隋代帝王从一开始就关注了这两处关键性城市“气眼”。隋文帝先在城东南汉宜春苑的基础上拓凿黄渠水系,形成芙蓉园(曲江池),又在城西南修筑禅定寺。炀帝登基后接续该寺建设,最终以禅定寺、大禅定寺分享永阳、和平二坊的“双坊双寺双塔”创新性型制,完成了城西南角空间形态的整体塑造。据传“宇文恺以京城之西有昆明池,地势微下,乃奏于此寺建木浮。崇三百二十尺,周回一百二十步,大业七年成。武德元年改为庄严寺,天下伽蓝之盛,莫与为比。”(元·骆天骧《类编长安志·卷五》)以隋尺计,320尺约为今95m,则这两座木塔的高度不仅能够与汉魏洛阳城永宁寺塔比肩,也在一定程度上可以与城东南的乐游原台地取得某种心理和视觉上的平衡。此二寺作为皇家寺院,规模宏大、殿宇壮丽、双塔巍然,屹立于隋唐长安城西南隅。这样,从皇城南望,就会大大缓解大兴城东南高、西南低的视觉效果。

总之,对于城内地形复杂多变、缺乏足够开阔平坦用地等先天不足,大兴城的建设者在继承秦汉都城传统的同时,必然要千方百计采取各种措施克服种种不利条件,将庞大的城市空间安置于如此复杂地形之上。一方面,城市须在整体上以宏大格局来顺遂帝王定位天地之间、号令普天之下的心愿,另一方面,还要在里坊层面采取因地制宜、灵活多样和差异化布局的方法,才使城市空间具有良好的生活性。正是由于各个里坊拥有如此多样复杂的空间样式,才给了后人以“风水”方式予以解释的机会。自中晚唐李吉甫在《元和郡县志》中提出“六爻”观点以后,此说很快为人们所接受。许多以后的文献纷纷跟进,将城东南逐渐高起地形理解为刻意而为之的选择和规划,试图通过这种夸张的风水理念对大兴城用地缺陷以及由此引发的被动规划和修补式的空间设计加以粉饰。这些都需要回归历史本源加以厘清。

今天,应当客观地理解从大兴城到长安城的曲折过程,既无需借助玄虚的传说把大兴城的规划建设描绘得天衣无缝,更不必因为一些现实存在的问题而贬低隋文帝和宇文恺创建大兴城的伟大功绩,尤其考虑到宇文恺这位天才的实践者在领命推进这项巨型工程的时候仅有27岁。如此年纪就获得如此功绩,这在21世纪的今天也是令无数人难以望其项背的。

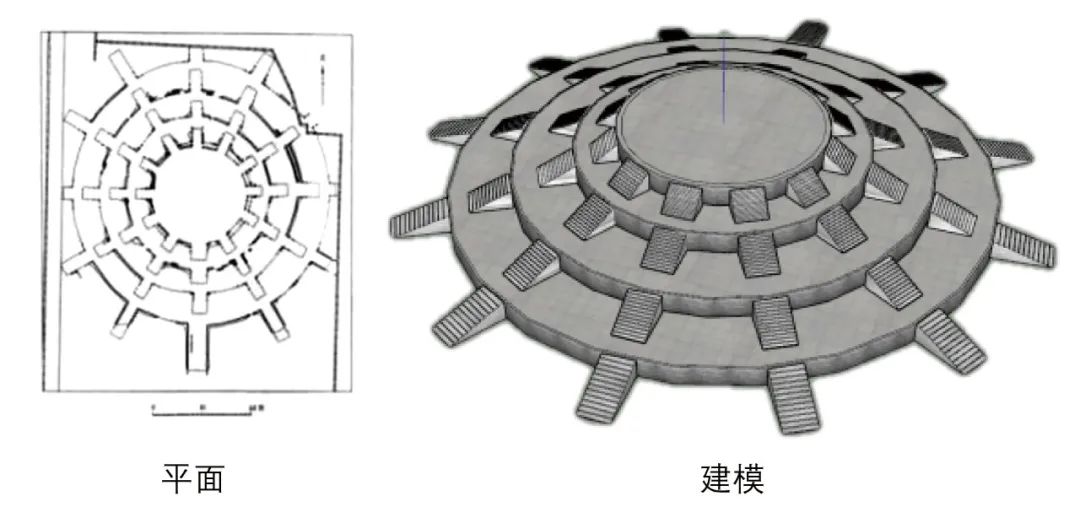

所谓郊庙指古代帝王祭天地诸神、拜先祖列宗之处。郊庙制度不仅包括祭天地、拜祖宗的郊坛及宗庙,更包含一系列的典仪、规制、祝颂、音乐、器具等,用以展现王朝正统和帝王威仪,是国家权力的制度性表达,也是都城空间系统的重要组成部分。隋文帝在古代礼制基础上创制了一套郊庙制度,因国祚短促而未及全面实施,后为唐朝所继承发展,完善了中国古代都城的礼仪性空间格局。

▲ 图7 隋唐圜丘

Fig.7 The Circular Mound Altar in Chang’an City in Sui and Tang dynasties

资料来源:《1999中国重要考古发现》第106页。

明堂是帝王举行祭奠、颁布教化的场所,是象征王朝权力中心的礼制建筑。《大戴礼记·明堂》:“以茅盖屋,上圆下方”,是为明堂的理想形态。此说虽无法考据,但也具有启发性,影响了后世对明堂的想象和理解。商周以后,明堂成为天子祭天祀祖、教化明理的场所,遂成定制。从礼制的角度看,明堂实际上是郊庙祭祀系统的一部分,但因其十分重要,且隋唐都城的明堂建设过程又十分曲折,故单独加以阐释。

从相关史料中可以看出,隋唐二代对明堂的建设是十分慎重的。《旧唐书·志第二·礼仪二》用整整一卷文字讨论明堂规划、设计过程,以大量篇幅描述各位大儒对明堂型制的争论,这个过程从隋初一直持续到武则天时代。

早先,隋文帝就命宇文恺依《月令》造明堂模型,并令人在安业里择地,“方欲崇建,而诸儒争论不定,竟议罢之。炀帝时,恺复献明堂木样并议状,属迁都兴役,事又不就。”到唐太宗时期,又“命儒官议其制”。贞观五年(631年),曾参与《隋书》编纂、并以《五经正义》闻名于世的大儒孔颖达依古制首提楼阁式的多层明堂思路,其型制十分独特:“为左右阁道,登楼设祭。”但太宗未予决断。此后多路儒生竞相登场,引经据典,各执异议。至唐高宗时明堂建设仍议而未决,于是他命人于观德殿摆放“五室”“九室”等不同方案模型,“亲与公卿观之”。当他问众儒倾向于哪种方案时,工部尚书阎立德说,其实不同方案都各有依据,“取舍之宜,断在圣虑。”他是希望皇上自己拿主意,但依高宗柔弱性格,此事果然“议又不定,由是且止。”

直至武则天掌权,她不再听群儒争辩而径直去了东都洛阳。刚刚登基的武则天急于宣示自己的合法地位,于“垂拱三年春(687年),毁东都之乾元殿,就其地创之。四年正月五日,明堂成。”因武则天所建洛阳明堂先将李唐列宗与武氏家祖并置供奉,又在重建后独享武氏家祖,这当然不合于大唐正统。神龙元年(705年)十一月,武则天卒。之后,朝官与儒生纷纷奏议,说洛阳明堂并不合规:“武氏所造明堂,有乖典制”,刑部尚书王志愔等则建议唐玄宗拆改明堂,恢复乾元殿。

由于针对明堂型制的长期争议、武则天强立洛阳明堂事件,以及之后的“安史之乱”,消磨了其后帝王续建明堂的热情,终唐一代这套象征王朝权威的皇家设施并没有在长安建造起来。除明堂外,天地日月星辰之类的坛庙设施则大多延续隋制在长安四郊陆续兴建,形成了唐代皇家祀典的规制。这样,作为都城必要构成部分的礼仪空间格局才算基本完形。

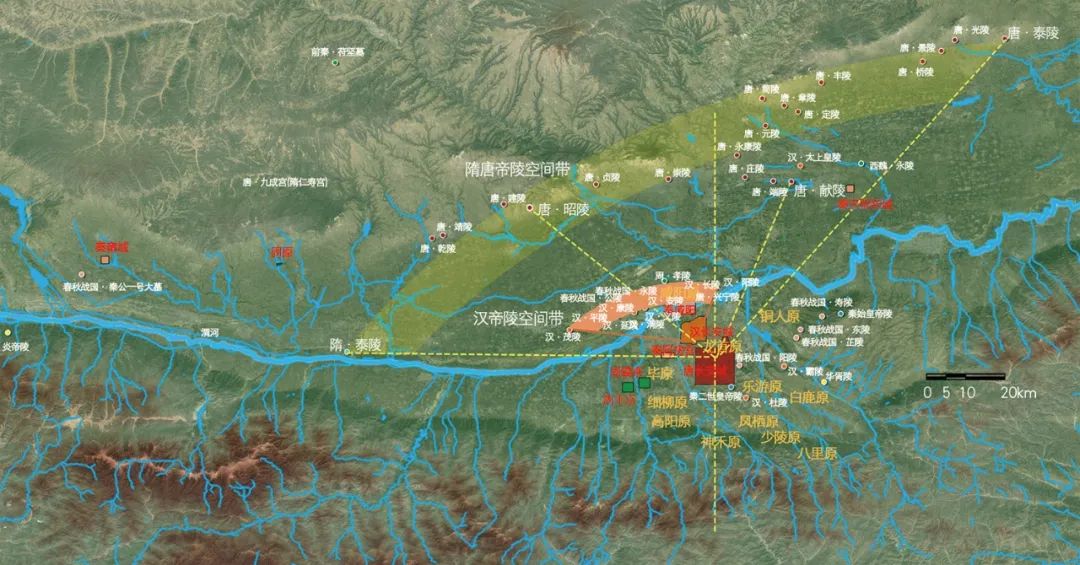

中国古代都城特有的“城-郊-陵-苑”空间格局是在关中中部地区创制发展而成的,而其中最能表达都城空间宏观格局的则是“城”和“陵”两个重要部分,它们共同决定了都城“核心-外围”今世与往生两种不同区域之间的互动关系,本文称之为“城陵一体”的空间结构。

在丰镐许多遗址中都可以发现同时期居住建筑与墓葬毗邻或叠压的现象。可以说,西周丰镐二都开辟了“城陵一体”都城结构的先河,且被后来的秦汉、隋唐城市所继承发展。自公元前1093年文王建都丰京起,至前771年犬戎剿杀幽王止,西周在丰镐二都经营长达300余年。目前在这一带出土的各类西周墓葬达千余座,“城陵一体”都城格局随考古发现的不断丰富而逐渐明晰。可见此时的都城营造不仅完全继承了早期聚落的传统,而且将其提炼发展,初步创制了影响深远的都城制度。

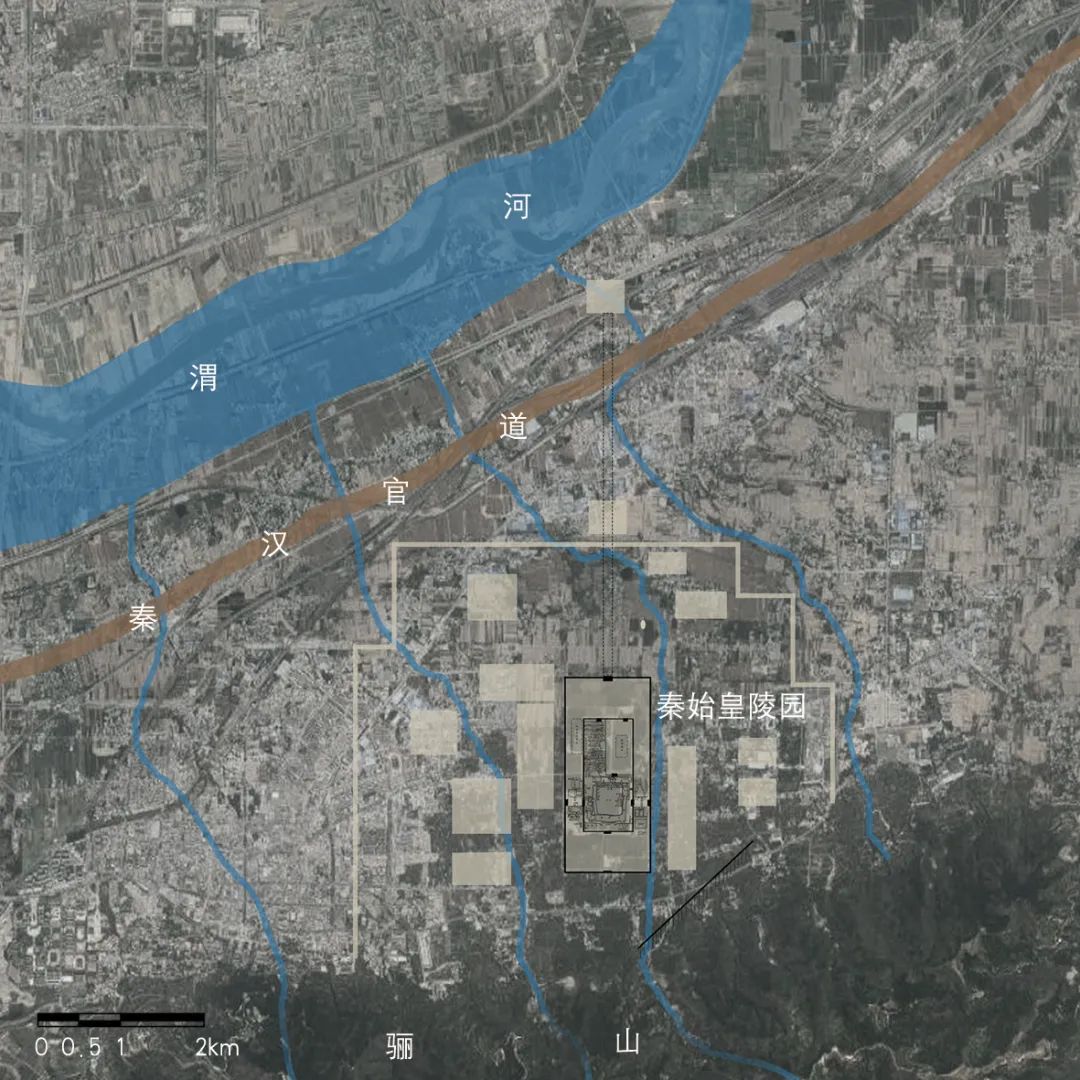

秦朝虽国祚短促,但因有秦国数百年城市发展的历史积淀,以及扫六合平天下的国力和气魄,其咸阳城的空间格局可谓规模庞大、空前绝后,以后此地历朝都城的范围均无出其右。秦始皇将自己的陵墓选择在咸阳城以东,雄踞骊山北麓,从而标定了秦都的东缘。这种布局跳出西周丰镐城陵混搭布局的窠臼,创新以陵邑拱卫都城、以都城控扼天下的“城陵一体”新格局。始皇陵东望函谷,与故栎阳城形成南北夹持态势,扼守秦都咸阳东大门,将渭水要津及关内驿道置于脚下。那时攻灭六国的军队就是从这里出征,而凯旋的将士到此才算班师回朝。始皇陵距其先辈的东陵墓园不远,都位于咸阳城东南方向,但以该陵地势最为高亢。以其高居台塬、背靠骊山、规模宏魄并联结其他先祖墓群的巨大体量,大有与咸阳城形成南北互为犄角的大都态势。王维曾这样描述秦始皇陵景观:

“古墓成苍岭,幽宫象紫台。星晨七曜隔,河汉九泉开。”(唐·王维,《过始皇墓》)

这种意境与秦离宫别馆那种阁道相属、楼台连片的景观相去不远。秦始皇对其陵墓的选址与布局似乎说明,希望以此保证他时刻都能看到进出国都的部属和子民,守护咸阳先辈开创的家业,威震敢于来犯的宵小,进而成为天下膜拜的神祖。汉长安城继承了这种肇自周原而成于咸阳的“城陵一体”关中模式,在200余年的时间里逐步形成如众星拱月般围绕中心城区的城陵关系,也进一步发展了卫星城般的陵邑制度,只是其空间尺度远未达到秦咸阳城与始皇陵所创设的那种规模。甚至可以想象,如果秦朝也有200年的时间,那历史可以提供给后世的可能是一种完全不同的都城范式(图8)。

▲ 图8 秦始皇陵区想象

Fig.8 A conceptual diagram of the Mausoleum of the First Emperor of Qin

注:根据考古资料及周边环境推测。

根据“城陵一体”的传统模式,隋唐帝陵也应在都城附近择地布置。但隋文帝却突破秦汉帝陵的规制,将自己的泰陵(原称“太陵”)选在了今西安以西约80km的扶风县杨陵镇三畤原上。这一创新性的举措确立了隋唐帝王诸陵的西部边界,也标定了隋大兴城的外围空间尺度。这里地势开阔,北依周原、南眺终南、近瞰渭水,控扼大兴城西部门户。历史上来自西北方向的匈奴势力曾经对汉朝构成了巨大威胁,而后起的突厥也使文帝对其东犯如鲠在喉。“太陵”位于关中西部咽喉之地,控扼通往西域的要道,对朝廷安危意义重大。从城市区域环境、国家受敌方向及城陵结构等方面看,“太陵”的选址之于大兴城犹如始皇陵之于咸阳城,其陵邑和守军都能够起到威慑远敌、拱卫都城作用。或许文帝希望通过“太陵”的营造继续实现他“拨乱反正,偃武修文,天下大同,声教远被”(《隋书·卷二·帝纪第二》) 的治国理想。因此他在遗嘱中要求其葬事摒除冗仪,“但国家事大,不可限以常礼。既葬公除,行之自昔,今宜遵用,不劳改定。凶礼所须,才令周事。务从节俭,不得劳人。诸州总管、刺史已下,宜各率其职,不须奔赴。”(同上) 。

可以认为,正是“太陵”所勾勒出的“城陵一体”新格局,才启发了唐代诸陵最终跨越汉代帝陵贴近城市的紧凑式布局,创新出前所未有的、以大关中为环境背景的都城空间大格局。隋文帝的这一选址既避开长安附近汉陵拥挤的兆域环境,又开拓性地选择汉家陵阙上游积淀了后稷教稼和周秦事迹的吉地,不仅使大兴城“城陵一体”的空间格局得到极大拓展,也使帝陵环境能够得到古代圣人史迹的滋养,为后来唐代诸陵的选址建设创立了典范(图9)。

▲ 图9 隋唐长安城“城陵一体”空间格局与周边环境的关联性

Fig.9 Integrated capital town-mausoleum structure of Chang’an City and its surroundings

一年以后,唐太宗葬长孙皇后于九嵕山下,是为昭陵之始。由此太宗在这里开创了唐代“因山为陵”的传统。昭陵与高祖献陵分处唐长安西北与东北方向,进一步强化了唐代诸陵以都城为中轴形成枝干相持、以护正位的态势(图10)。

▲ 图10 由隋泰陵启动的隋唐帝陵空间分布与长安城的关联性

Fig.10 Distribution of emperors’ mausoleums and their relationship with Chang’an City

注:黄色——隋唐帝陵分布带,西端为隋泰陵;粉色——汉帝陵分布带。

3.4 离宫别馆

隋大兴城规划的另外一个重要贡献就是合理传承并发展了秦汉以来在都城周边兴建离宫别馆的传统。在新建大兴城时,隋文帝有意识地保留了汉长安城留存的宫室园囿,将其作为大兴苑的重要组成部分。大兴苑建筑大多是在原有格局基础上建设的。唐长安城承袭隋制,保留了城北隋大兴苑,更其名为“禁苑”。唐禁苑是都城长安最大的一处皇家园林,因其中又包含东内苑、西内苑两个小苑,故也称为“三苑”。禁苑范围包括城北至渭河的广大地区,《旧唐书·地理志》称禁苑东西三十里,苑内有离宫亭观二十四所。苑周有垣墙。东西各设二门,南北各设三门。这一带地势低平,无险可守,禁苑的设置无疑为宫城建立了一道牢固的屏障和缓冲之地。禁苑内驻有神策、羽林等禁军,拱卫京城,其东有浐灞,北有渭水,西为皂河,这几条天然河流如环垣的护城河一般。所以,禁苑实质上也是长安城北的一座外城。从历史的角度看,李唐取代杨隋只是在那个特定历史时期中强大关陇集团内部势力再次调整与平衡的结果,故其执政理念与营城思想存在着天然的传承性与一致性。在这种政治背景下,就不难理解从隋大兴城到唐长安城的平稳过渡,实有其历史的必然性。

与秦汉宫苑功能类似,隋唐的离宫别馆也主要是为帝王躲避城内的酷热环境而建。隋初,文帝诏令天下献山川佳境图,在大兴城西北百公里外的岐州山川沟壑中觅得凉爽之地,仍由杨素和宇文恺搭档兴建仁寿宫。盛夏时这里的气候环境远比殿阁林立的宫城更加清凉舒适、景色优美,成为文帝最喜爱的一处离宫。为便于自己往来于京师和仁寿宫,文帝还命二人沿山道驿路置行宫十二所。他一生六次幸临仁寿宫,短则数月,长则年余,并最终驾崩于此。至唐贞观五年(631年),唐太宗领略到仁寿宫的佳境,于是加以改造扩建并改其名为九成宫。他也如隋文帝一样痴迷这里的清凉环境和自然景观,先后五次经年数月地在这里避暑消夏。当然,这组离宫能够名扬天下,也与魏征撰文、欧阳询书丹的《九成宫醴泉铭碑》关系密切。该碑号称“天下正书”,不仅书法“结构谨严,风神遒劲”,而且碑文文采飞扬、寓意深远,将九成宫建筑、景观与环境的互动关系描绘得十分清晰⑦。

当然,对都城来说,有些离宫别馆不仅只是帝王享受消遣之处,也是在不同季节处理朝政的场所,所以在一定程度上这些厅堂馆舍是宫城皇城功能向郊外的延伸。这样,围绕都城中心城区的离宫别馆就形成了一种发散-向心型王朝行政-休闲复合空间节点集群,大大拓展了都城的空间尺度、丰富了都城的政治空间和王朝景观。

隋唐长安城的规划充分借鉴了前朝都城规划的经验,进一步强化了“天地之间”的空间意象,这突出地表现在山-水-城-坊-苑-陵-祀一体的空间大格局的持续完形与改善。从隋大兴城到唐长安城的演化历史也告诉人们,对于城市规划历史的理解,只是从城市本身空间形态的角度出发还远远不够,更重要的是要分析其历史环境及其构成要素。正是这些环境要素对城市选址、规划、建设及城市空间形态、景观和文化意象产生了重要的影响,也为城市发展方向提供了借鉴。

显而易见,位于关中平原核心区的隋唐长安城的历史环境既涵盖了汉长安城,也包括了秦咸阳城甚至西周丰镐二京所涉及的广大区域。从这个关中平原核心区的演化过程看,公元前11世纪时,周人首先完成了自西北隅的周原向这一核心区的关键一跃,从此开启了这里作为国都的历史。如果说丰镐二京的选址与规划还存在一定的偶然性,则紧随其后的秦人从公元前8世纪落户陇西起,经平阳、雍城、泾阳、栎阳等“九都八迁”的起起落落,以数百年的时间自西向东渐次经营,最终定都于渭河北坂的咸阳。这应当是一个历史的选择过程,充分说明了关中核心区作为古代王朝大都的天然优势。融天地之精华、居天下之中位,是唐以前关中-洛阳平原一线中国历代王朝在3000余年过程中逐渐形成的中华都城之正统,并在隋唐长安城中得到了完美的表达。隋唐长安城作为关中大地上最后一座原创性都城,理所当然地继承了其以前所有故都的既有资源、遗存和历史环境。

当前,中国城市乡村正进入一个高质量发展阶段,国土空间规划体系也正在成为指导城乡变革的指导方略。在这个时候回顾、反思中国古代城市规划史上的这一重要案例,能够为人们提供许多值得学习和借鉴的经验。隋唐长安城所体现出来的尊重历史、优化环境、延续文脉、合用资源、不断创新的城市规划思想应当被继承发扬,在学习和理解优秀历史传统的过程中,重建符合新时代需求的中国城市规划历史与理论体系,以创新21世纪的城市规划与设计。

注释

① 诗经《大雅·灵台》有云:“经始灵台,经之营之。庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。王在灵囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鸟翯翯。王在灵沼,於牣鱼跃。”

② 《史记·秦始皇本纪》:“徙天下豪富於咸阳十二万户。诸庙及章台、上林皆在渭南。秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭,自雍门以东至泾、渭,殿屋复道周阁相属。”

③ 见《隋书·卷一》:“龙首山川原秀丽,卉物滋阜,卜食相土,宜建都邑,定鼎之基永固,无穷之业在斯。公私府宅,规模远近,营构资费,随事条奏。”

④ 《隋书·卷二十四志第十九食货》:“关中大旱,人饥。上幸洛阳,因令百姓就食。从官并准见口赈给,不以官位为限。”…十五年二月,诏曰:“本置义仓,止防水旱,百姓之徒,不思久计,轻尔费捐,于后乏绝。”

⑤ 《旧唐书·卷十·本纪第十》:“墙宇多坏,漉鱼道中”。

⑦ 《九成宫醴泉铭碑》:“冠山抗殿,绝壑为池,跨水架楹,分岩耸阙,高阁周建,长廊四起,栋宇胶葛,台榭参差。仰视则迢递百寻,下临则峥嵘千仞,珠璧交映,金碧相晖,照灼云霞,蔽亏日月。观其移山回涧,穷泰极侈,以人从欲,良足深尤。至于炎景流金,无郁蒸之气,微风徐动,有凄清之凉,信安体之佳所,诚养神之胜地,汉之甘泉不能尚也。”

参考文献

[2] 韩建华. “中国中世纪都城系统”的考古学观察——以长安城为中心[J]. 西部考古,2017(3):102-118.

[3] 殷淑燕,黄春长. 唐代长安与洛阳都城水旱灾害对比研究[J]. 干旱区资源与环境,2008(11):78-83.

[4] 张天虹. 再论唐代长安人口的数量问题——兼评近15年来有关唐长安人口研究[J]. 唐都学刊,2008(3):11-14.

[5] 赵建勇. 唐关中农业与长安城粮食供应研究[D]. 西安:西北农林科技大学,2008.

[6] 徐畅. 唐代京畿乡村人口数量蠡测[J]. 南都学坛,2016,36(2):32-34.

[7] 史念海. 唐代长安外郭城街道及里坊的变迁[J]. 中国历史地理论丛,1994(1):1-39.

[8] 程义. 唐代长安城周围墓葬区的分布[C]//唐史论丛(第十三辑). 中国唐史学会,2011:78-87.

[9] 〔汉〕司马迁. 史记[M]. 北京:中华书局,1982.

[10] 〔唐〕魏徵等. 隋书[M]. 北京:中华书局,1973.

[11] 〔后晋〕刘昫等撰. 旧唐书[M]. 北京:中华书局,2014.

[12] 陕西省考古研究院秦始皇兵马俑博物馆. 秦始皇帝陵园考古报告(2001—2003)[M]. 北京:文物出版社,2008.

[13] 秦始皇帝陵博物院. 秦始皇帝陵园考古报告(2009—2010)[M]. 北京:科学出版社,2012.

[14] 中国社会科学院考古研究所. 发现长安:中国社会科学院考古研究所西安研究室成立六十周年纪念[M]. 北京:中国社会科学出版社,2017.

[15] 陕西省考古研究院,北京大学考古文博学院,宝鸡市周原博物馆. 周原遗址东部边缘——2012年度田野考古报告[M]. 上海:上海古籍出版社,2018.

[16] 中国社会科学院考古研究所,陕西省考古研究院,西安市文物保护考古所. 汉长安城考古与汉文化[M]. 北京:科学出版社,2008.

[17] 段清波. 秦始皇帝陵园考古研究[M]. 北京:北京大学出版社,2011.

[18] 张建锋. 汉长安城地区城市水利设施和水利系统的考古学研究[M]. 北京:科学出版社,2016.

[19] 何岁利. 唐长安城考古笔记[M]. 西安:陕西师范大学出版社,2018.

[20] 龚国强. 隋唐长安城佛寺研究[M]. 北京:文物出版社,2006.

[21] 李令福. 关中水利科技史的理论与实践[M]. 北京:中国社会科学出版社,2019.

[22] 翟斌庆. 汉长安城遗址区的历史形态演变及保护与更新[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2017.

[23] 潘明娟. 周秦时期关中城市体系研究[M]. 北京:人民出版社,2009.

[24] 肖爱玲,等. 隋唐长安城遗址保护规划历史文本研究[M]. 北京:科学出版社,2015.

[25] 石田干之助. 长安之春[M]. 钱婉约,译. 北京:清华大学出版社,2019.

[26] 陕西省考古研究院. 咸阳东郊秦墓(陕西省考古研究院田野考古报告第81号) [M]. 北京:科学出版社,2018.

[27] 张仲立,孙伟刚. 2010年度秦始皇帝陵园礼制建筑遗址考古勘探简报[J]. 考古与文物,2011(2):14-30.

[28] 董卫. 隋唐长安城空间形态及其变迁研究(未刊稿),合作:西安市勘察测绘院,西安交通大学,清华大学 (国家自然科学基金课题,编号:51178096)

[29] 董卫. 风水变迁与城镇发展[J]. 城市规划,2018 (12): 11.

[30] 相关网络资料.

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】隋唐长安城的历史环境-空间逻辑初探

规划问道

规划问道