【作者简介】

吴唯佳,清华大学建筑学院教授,博导,建筑与城市研究所副所长,首都区域空间规划研究北京市重点实验室主任

于涛方,清华大学建筑学院长聘副教授,博导,通讯作者

赵亮,清华大学建筑学院副教授

武廷海,清华大学建筑学院教授,博导,建筑与城市研究所副所长,城市规划系系主任,首都区域空间规划研究北京市重点实验室副主任

秦李虎,清华大学建筑学院博士研究生

刘钊启,清华大学建筑学院博士研究生

吴骞,清华大学建筑学院博士研究生

刘艺,清华大学建筑学院博士研究生

提要

2014 年以来,京津冀协同发展成为国家战略,非首都功能疏解,产业、交通、生态等重点领域贯彻落实,一体两翼建设等对以首都北京乃至天津等为核心的首都都市圈的形成发展发挥了重要影响。主要讨论京津冀协同发展背景下,首都都市圈的一体化进展,具体内容包括三个方面:第一,协同发展的历史脉络和进程;第二,协同发展背景下首都都市圈的快速变化;第三,京津冀协同发展对首都都市圈形成的影响。

关键词

京津冀协同发展;首都都市圈;一体化评估;巨型项目;制度驱动

(全文刊登于《城市规划学刊》2021年第3期)

本文引用格式:吴唯佳,于涛方,赵亮,等. 京津冀协同发展背景下首都都市圈一体化评估研究[J]. 城市规划学刊,2021(3):21-27. (WU Weijia, YU Taofang, ZHAO Liang, et al. Integrated Evaluation of the Development of the Capital Metropolitan Area under the Background of Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei[J]. Urban Planning Forum, 2021(3): 21-2. )

京津冀地区面积21.8万km²,其中太行山和燕山山前地带海拔约为50—100m左右,为城镇人居聚落的集中地带。平原地区9.6万km²。2019年,京津冀地区生产总值8.5万亿元,占全国8.5%,常住人口1.13亿人,平原地区9900万人,山区1600万人;平原地区人口密度1000人/km²,山区人口密度130人/km²。北京东南部的京津廊保唐地区是京津冀城镇发展的重要区域。面积7.13万km²,占京津冀全域32.7%,其中平原地区面积4.68万km²,占京津冀平原地区48.75%。京津廊保唐地区生产总值6.3万亿元,占京津冀地区74%;常住人口6192万人,平原地区5900万人,山区人口292万人,平原地区人口占京津冀平原地区60%;平原地区人口密度1261人/km²;山区人口密度119人/km²。

2014年以来,京津冀协同发展成为国家战略,以首都北京、天津等为主体的都市圈的形成受到京津冀协同发展战略的深刻影响。本文主要讨论京津冀协同发展背景下首都都市圈的一体化进展,具体内容包括三个方面:第一,协同发展的历史脉络和进程;第二,协同发展背景下首都都市圈的快速变化;第三,京津冀协同发展对首都都市圈形成的影响。

1 京津冀协同发展的进程回顾及核心研究范围

京津冀地区协同发展经历了不同阶段,这些不同阶段一方面受到国家区域发展政策整体框架的影响,另一方面也反映了京津冀地区的区域特质。

1.1 1978—1998 年改革开放背景下的京津冀区域协作探索阶段

1998年之前,我国行政区经济特征鲜明。当时北京要稳定人民群众生活和发展经济,需要周边地区提供稳定的农副产品、矿产资源和能源等的保障,这是推动华北地区区域经济协作的主要考虑因素(郭磊贤,等,2019)。1981年,京津冀晋蒙联合成立了全国最早的区域协作组织——华北地区经济技术协作区。1984年,作为全国地区性国土规划的重要试点,最早完成了《京津唐地区国土开发整治的综合研究》。1986年,由天津、大连、青岛、秦皇岛、烟台5座全国第一批沿海对外开放城市及其他10座城市共同发起,成立了环渤海地区经济联合市长联席会(环渤海区域合作市长联席会前身)。1991—1995年,由京津冀三地发起了京津冀城市发展协调研讨会,并于1994年提交《建议组织编制京津冀区域建设发展规划》报告并得到国务院批准。

1.2 1998—2008 年全球化驱动下的京津冀地区全面协调发展阶段

1992年后,我国进入社会主义市场经济阶段。1999年,在吴良镛院士带领下,清华大学正式提出“大北京”概念,希望将北京的发展与京津冀发展综合考虑。“大北京”从参与全球竞争的角度,对京津冀地区发展提出了构想,引起了国家有关部门和各级政府的高度关注。2002年发表了《京津冀地区城乡空间发展规划研究(一期报告)》,提出京津共建世界城市,推动大北京地区发展(吴良镛,2002)。2003年北京、天津制订城市发展战略;2004年,《北京城市总体规划》获批,国家发改委启动编制《京津冀都市圈区域规划》;2005年建设部启动《京津冀城镇体系规划》的编制研究,北京市发改委提出“3+2”(京津冀+蒙晋)首都经济圈构想;我国加入WTO 后,2004年国家发改委召集京津冀三地达成“廊坊共识”,其后又达成了“北京倡议”“廊坊框架”,正式建立环渤海合作机制、环渤海经济合作联席会议。京津城际铁路、首钢搬迁成为区域经济协调发展的率先建设项目。2006年,天津滨海新区纳入国家发展战略,2005年“环京津贫困带”引起热议。2006年,《京津冀地区城乡空间发展规划研究(二期报告)》发表并提出了“一轴三带”的空间布局概念(吴良镛,2006)。

1.3 2008—2014年后奥运及国际金融危机背景下京津冀转型驱动的深化协调阶段

2008年,为应对国际金融危机全面爆发的冲击,我国推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的一系列政策措施。2010年河北环首都经济圈列入国家“十二五”规划,2011年实施“环首都绿色经济圈”。京津冀三地的发展战略目标尽管都面向区域,但各自的战略重点方向、意图不尽一致,如何发挥国家战略和首都功能引领作用,形成合力推动区域发展成为难点。这一时期也有许多重要研究成果。2007 年“ 北京2049”工作开展并发布《京津冀地区城乡空间发展规划研究(三期报告)》;2008年和2013年分别发布《京津冀都市圈区域综合规划研究》(樊杰,2008)、《京津冀城镇群协调发展规划》(中国城市规划设计研究院,等,2013)。

1.4 从协作、协调到协同:2014 年后京津冀发展进入国家战略

习总书记在2014年明确了京津冀协同发展作为国家重大战略的地位,开创了京津冀协同发展的新时代。2015年的《京津冀协同发展规划纲要》、2017年的《北京城市总体规划(2016—2035年)》、2019年的《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)》相继形成;APEC会议、冬奥申办成功等大事件,以及交通枢纽建设、产业园区建设等大项目推动了区域治理与体制机制创新。通州副中心、雄安新区、崇礼冬奥的加速建设,京津冀协同的“一体两翼”(雄安新区与北京城市副中心)、河北两翼(雄安新区与冬奥会为契机的张家口崇礼地区)框架基本建成。

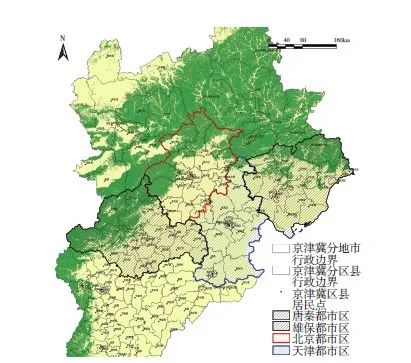

综上所述,多年来京津冀开展的多种区域协调发展研究,都有发挥首都功能,带动首都与周边地区协同发展的意图。其中国家发改委组织的京津冀都市圈规划,主要是“2+8”(京津+廊保唐秦承张沧石)(图1),基本京津冀北这个范围。但是由于视角不同,不同研究定义的空间范围差异很大,大至京津冀及周边省区,小至北京与空间相邻的少数县市(杨开忠,2000)。本文认为,京津冀协同是正在实施的推动首都及周边地区协调发展的国家空间战略。为便于评估研究近年来首都北京与周边地区协同发展的实际进展,本文以“京津冀协同发展”为背景,结合世界上有关国家首都城市跨区域规划经验和相关定义,观察京、津等多个都市区组成的首都都市圈的形成,总结近年来贯彻京津冀协同发展战略的具体进展,及其对首都都市圈形成的影响。总结近年来贯彻京津冀协同发展战略的具体进展,及其对首都都市圈形成的影响。本文将京、津与外围地区形成的超大城市地区定义为超大城市都市区圈,将都市圈定义为经济联系密切、日常通勤可及的多个都市区组成的区域。重点研究京、津外围平原地区的京津廊保唐发展状况。

图1 首都都市圈的不同层次研究范围示意:“2+8”及京津廊保唐

2 京津冀协同下首都都市圈快速一体化评估

2019年初,国家发改委出台《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,指出“都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1h通勤圈为基本范围的城镇化空间形态”。以下研究结合首都功能的区域布局,对以京津两个直辖市为中心的超大城市地区以及燕山、太行山前城镇密集区进行观察,来讨论认识首都都市圈的形成。

2.1 以人口密度、建设用地变化,观察首都都市圈的形成

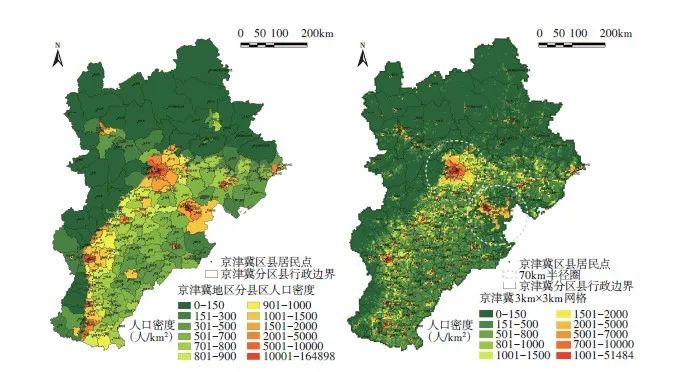

2.1.1 京津冀分区县人口密度的变化

京津冀有北京、天津两个直辖市,以及河北石家庄、唐山、保定、廊坊、沧州、秦皇岛、承德、张家口、邯郸、邢台市、衡水等11个地级市。北京城区(城六区) 人口1123 万人, 天津城区(六区、四郊、滨海新区) 人口1136万人;河北的石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛为大城市,城区人口分别为332万人、206 万人、196 万人、145万人、103万人,其他廊坊、沧州、衡水、邢台等为中等城市,城区人口50 万人以上。在京津周边,廊坊的三河、香河、大厂城镇人口分别为48万人、24万人、9万人。

近30年来,受京津城市增长影响,京津廊保唐成为京津冀人口增长最快的地区, 分别占1990—2000 年、2000—2010年、2010—2019年间京津冀人口增量的60%,76%,72%。其中,1990—2000年间京津廊保唐人口增长581万人,北京人口增长278万人,占京津廊保唐的48%;2000—2010年间京津廊保唐增长1076万人,北京人口增长598万人,占京津廊保唐56%,北京比前10年增长增加320万人;2010—2019年间京津唐保廊地区人口增长616万人,北京人口增长192万人,占京津廊保唐31%,比上个10年的增长减少406万人。从中可以看出,京津廊保唐人口的快速增长,主要在于京津城市发展的带动;期间2000—2010年间的北京人口超速增长,2010—2019年间的北京减量发展,对外围地区人口增长波动影响不大,津廊保唐一直维持匀速增长;原因在于北京人口政策与外围地区相对隔离。

以分区县常住人口和辖区面积为基础(图2),统计观察北京平原区平均密度为3200人/km²,其中北京东西城人口密度为2.1万人/km²;环城四区人口密度在8000人/km²;京郊昌平人口密度较高,平原区人口密度3400人/km²;其他地区人口密度相对较低。北京外围三河、大厂、香河、固安城区人口密度2000人/km²,廊坊城区、保定的涿州、高碑店城区人口密度2500人/km²。京津冀已经形成了以北京为中心,半径50—70km,包括河北廊坊的北三县、廊坊中心城区,保定的涿州高碑店等人口密度超过2000人/km²区域;以及以天津中心城区、郊区四区、滨海新区组成,人口密度超过2000人/km²的区域。另外,太行山前的石家庄及外围地区,邢台与邯郸之间也出现了如沙河、永年、武安、鸡泽等城区密度超过2000人/km²的人口密集区域。

图2 2019 年京津冀地区分县区人口密度

(a) 和按网格(3000m × 3000m) 人口密度(b) 空间分布图

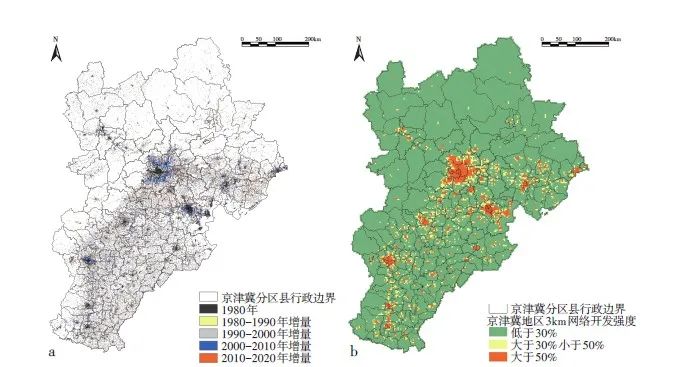

2.1.2 京津冀建设用地增长状况

2020年,京津冀建设用地总量2.7万km²,平原区建设用地2.2万km²,占比83%,平原区平均建设开发强度23%。京津廊保唐建设用地总量1.35万km²,平原区建设用地1.22万km²,占比90%,平原区平均建设开发强度26%。京津冀人均建设用地236m²,京津保唐廊人均218m²。

2000年至2010年间,京津冀建设用地增长5976km²,北京增长1006km²,天津增长737km², 河北廊保唐增长1549km², 总计京津廊保唐地区增长3293km²;占京津冀建设用地增长的55%。廊保唐占京津廊保唐地区增长的47%。相较于这一期间北京人口增长占京津冀的43.1%, 建设用地增长只占16.8%;天津人口增长占京津冀的21%,建设用地增长只占12%;廊保唐人口增长占京津冀的13%,建设用地增长占23%;河北其他地区人口增长占京津冀人口增长24.2%,建设用地增长占45%。

2010年至2020年间,京津冀建设用地增长7425km²,北京增长594km²,天津增长672km²,河北廊保唐增长2107km²,总计京津廊保唐地区增长3373km²,占京津冀建设用地增长的45%。廊保唐占京津廊保唐地区增长的63%。同期北京人口增长占京津冀的22.5%,建设用地增长占8%;天津人口增长占京津冀的31%,建设用地增长占9%;廊保唐人口增长占京津冀的19%,建设用地增长占28%;河北其他地区人口增长占京津冀人口增长27.9%, 建设用地增长占65.8%。由此可见,京津人口增长速度快于廊保唐与河北其他地区,建设用地增长低于廊保唐和河北其他地区的用地增长;京津冀建设用地的主要增长区域从京津廊保唐转向河北其他地区。

从用地增长及其扩散来看,2000—2010年间建设用地增长规模最大的是北京、天津等中心城市;2010—2020年间,北京建设用地增长明显放缓,天津、唐山、石家庄增长保持稳定,其他地区的建设用地增长明显加快。京津廊保唐占京津冀建设用地的比例从2010 年的51%,到2020年的45%。建设用地的增长扩张,在燕山、太行山山前地带,以京津廊保唐以及河北其他地区的石家庄、邢台、邯郸等中心城区为核心的城郊地区蔓延,这一空间现象在2010年之后表现得更加明显(图3a)。

图3 分年度京津冀地区建设用地变化和2020 年京津冀地区开发强度超过30% 的聚落

对此,以3000m 网格为基本单元,结合建设用地在单元内的比例,分别以城市地区(建设用地密度大于50% 以上),城市地区外围城镇密集区域(建设用地密度30%以上) 的定义,观察京津冀地级市以上的城镇空间聚集,可以发现依托区域交通网络,北京外围城镇密集区域扩展到了河北的廊坊北三县、廊坊城区、以及保定涿州、高碑店、定兴等(图3b),验证了前述以北京为核心跨行政区超大城市地区的出现;在天津及滨海新区出现了连接沧州黄骅、曹妃甸城镇区域,以天津为核心的跨行政区超大城市地区。山前地带的保定、石家庄、邯郸、唐山、秦皇岛等中心城市外围也出现向周边扩散城镇密集区域等。北京—涿州(高碑店)—保定—定州—石家庄—邢台—邯郸,北京—北三县—蓟县—唐山—秦皇岛、以及天津—胜芳—霸州—白沟—保定形成了太行山前城镇密集带、燕山山前城镇密集带、大清河流域城镇密集带。

2.2 从跨行政区的通勤及交通可达性,观察首都都市圈的形成

2.2.1 京津冀跨区域的通勤状况

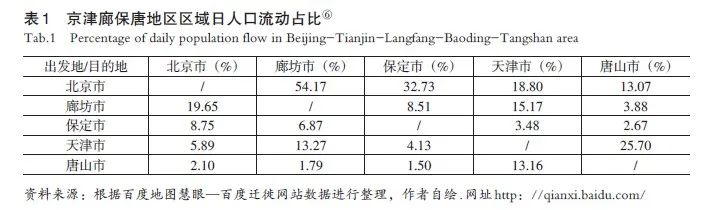

根据百度迁徙地图,京津冀地区中天津、河北日流入北京人口约占全国流入北京人口的50%;其中天津日流入北京约占5.5%, 河北日流入北京约占44.5%,包括廊坊19.65%,保定8.75%,张家口3.84%(表1)。

除此之外,伴随着京津冀地区以高速铁路和高速公路网络为代表的综合交通网络的优化升级,跨行政区通勤现象已经形成。以第四次全国经济普查数据和手机信令数据为基础,粗略估计外围地区至北京通勤人口占本地工作人口的比例,廊坊约20%, 保定7%, 天津1.5%;类似的,外围地区至天津,廊坊约5%,唐山3%,沧州2%,北京1.3%。本地就业人口中超过5%在北京通勤就业的区域包括廊坊北三县、中心城区和保定涿州、高碑店,在天津外围包括河北唐山东南部和沧州东北部。

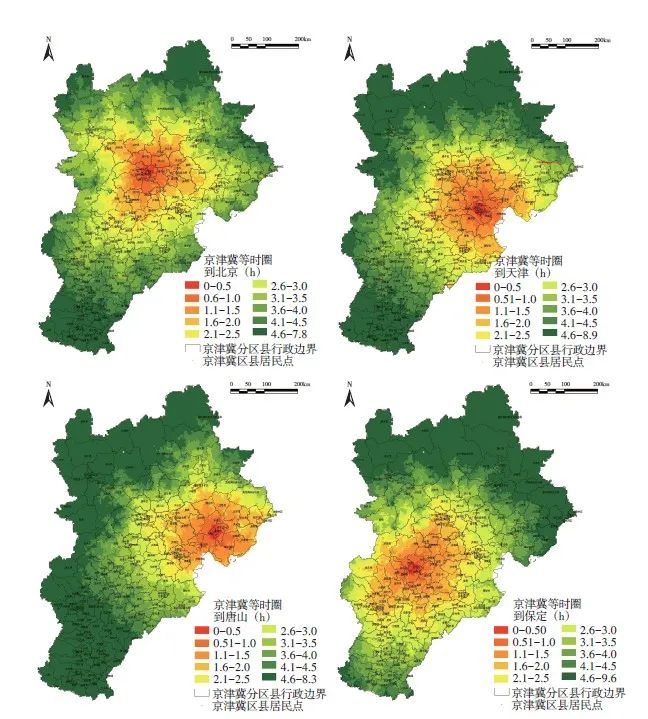

2.2.2 京津冀跨区域通勤可达性覆盖范围

以跨区域间公共交通1h,市内公共交通0.5h为通勤时间,观察通勤可达性覆盖范围(图4),北京通勤可达河北廊坊北三县,廊坊城区、永清,天津武清永清北部,以及河北的固安、涿州和高碑店,距离北京中心城约50—70km,人口约2500万人。天津通勤可达河北廊坊城区、胜芳、永清城区,沧州的黄骅,唐山曹妃甸等,距离天津城区、滨海新区之间约50—70km,人口约2100万人。

图4 京津冀地区北京、天津、唐山、保定可达性时间圈

综合上述,结合城区人口规模、人口密度、建设用地开发强度、跨区域通勤人口占就业人口比例以及通勤可达性覆盖范围等(吴唯佳,2009;彼得·霍尔,等,2010;于涛方,等,2016),可以看到在京津廊保唐和秦皇岛地区,已经或正在形成以京津超大城市为核心,人口密度2000人/km²以上、通勤人口占就业人口的5%以上,跨区域通勤时间1h以内的超大城市地区;其中北京与廊坊北三县、廊坊中心城区、保定涿州高碑店等已形成以北京中心城区为核心的超大城市地区(北京都市区);天津与唐山南、沧州东北已形成以天津中心城区为核心的超大城市地区(天津都市区)。此外唐山与秦皇岛呈现出都市区的特征(图5)。随着雄安新区的建设,也将出现保定雄安都市区。在河北其他地区,以石家庄中心城区、邯郸—邢台中心城区,人口密度超过2000人/km²,通勤1h内的大城市都市区也在形成。由此可见,京津冀地区以京津为核心、多个都市区组成的首都都市圈正在发展中。

图5 北京都市区、天津都市区、雄保都市区、唐秦都市区空间范围示意图

3 京津冀协同对首都都市圈一体化的影响:巨型项目和制度驱动视角

自2014年京津冀协同发展上升为国家战略以来,京津冀协同步入了快速发展阶段,三地建立了多层次协作关系,通过非首都功能疏解、“一体两翼”空间格局、京津冀交通一体化、生态环境协同治理等多个“巨型项目”,以及京津冀协同的任务分解、专项规划、规划实施以及立法等“制度政策”驱动,推动了首都都市圈一体化的发展。

3.1 京津冀协同的“巨型项目”驱动,推动首都都市圈跨区域合作进程的持续深化

3.1.1 北京非首都功能疏解取得进展

北京非首都功能疏解对象包括一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育和医疗机构、部分行政性事业性服务机构。近年来有关部门确立了政府引导与市场机制相结合、集中疏解与分散疏解相结合、严控增量与疏解存量相结合、统筹谋划与分类施策相结合的疏解原则(李国平,2019;吴志强,等,2019)。

(1) 一般性制造业、区域物流基地和区域批发市场疏解,产业对接取得进展

2014年北京出台《北京市新增产业的禁止和限制目录》,并于2015 年、2018年修订扩大禁限范围,严控禁限产业增长,扎实有序推进非首都功能疏解,有效推动了经济结构的优化提升。截至2020年10月,北京累计疏解一般性制造业企业2154家,全市不予办理新设立或变更登记业务累计2.33万件,疏解、撤并区域性专业市场和物流中心773 个。北京市与河北省等周边地区加强开展产业对接协作,采用全部外迁、总部经济和产能扩张三种类型转移疏解产业,推进曹妃甸、渤海新区、芦台汉沽、正定新区等协同发展园区建设。新发地、大红门等区域型物流基地和批发市场向河北高碑店、白沟等地集聚(中国社会科学院京津冀协同发展智库京津冀协同发展指数课题组,2018)。

(2) 北京市部分教育、医疗资源向雄安新区、北京城市副中心输出,建设分校区、分院区,支持两地建设发展

2016年北京市发布《“十三五”期间教育改革和发展规划》,部分在京中央高校和市属高校采用联合办学、办分校、整体搬迁等形式向北京郊区、河北省、天津市转移,北京城市学院、北京建筑大学、北京工商大学等高校京郊的新校区累计入驻学生近3 万人(新华社,2018)。2019年9月,清华附中雄安学校正式开学,北京市“三校一院”(北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中、宣武医院)在雄安新区的分校区、分院区项目正式开工。中国人民大学、北京二中、黄城根小学、北海幼儿园、安贞医院、友谊医院等教育和医疗资源正在入驻北京城市副中心。当前北京非首都功能疏解已初见成效。常住人口增长放缓,城六区实现常住人口每年减少2%至3%的人口控制目标。产业结构优化也开始调整加速。

3.1.2 “一体两翼”、河北两翼空间发展格局基本形成

《北京城市总体规划(2016—2035年)》提出建设以首都为核心的世界级城市群,形成“一体两翼”空间发展格局,即以北京中心城区为主体,北京城市副中心与河北雄安新区共同构成北京新的两翼,“努力形成比翼双飞的新格局”。河北省以2022年冬奥会为契机推进张北地区发展,促进雄安新区与张北地区形成河北两翼空间格局。

(1) 区域交通设施加紧建设

北京城市副中心站综合交通枢纽已于2019年开工建设,该枢纽站是规划京唐、京滨城际铁路(近期) 的始发终到站,也是京哈铁路(远期)、城际铁路联络线、北京市中心城区至城市副中心市郊列车S1线的重要车站。雄安新区各项目加紧建设,截至2020年7月底,京雄城际铁路雄安站等近70个项目已主体开工或配套辅助设施工程开工(新华社,2020)。2020年12月京雄城际铁路全线通车,雄安新区首个重大交通项目京雄城际铁路雄安站投入使用。张家口对外交通京张高铁、兴延高速、延崇高速等建成通车,崇礼铁路、张家口机场扩建、张家口南综合客运枢纽等9个位于河北省的冬奥交通项目已完工,将提升张家口对外交通和赛时交通服务保障能力。

(2) 生态环境治理已见成效

北京城市副中心加强大运河、潮白河等廊道的环境治理与景观建设,打造“绿带环绕、绿廊相连、绿块镶嵌”的生态景观格局。雄安新区制定《白洋淀生态环境治理和保护规划》,加强白洋淀生态治理和保护力度。2018年白洋淀水质主要污染物总磷、氨氮浓度较2017年同比下降35.16%、45.45%。为做好白洋淀生态补水工作,省水利厅成立协调小组谋划建立了白洋淀生态补水长效机制,连续多年向白洋淀进行补水,其中2018年补水入淀3.5亿m³,2019年补水入淀4亿m³,2020年补水入淀超过5亿m³(河北省水利厅,2020)。2019年国家发改委发布《张家口首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设规划(2019—2035年)》,以提升张家口市水源涵养功能、强化环境支撑。持续推进冬奥会和冬残奥会重要联络线生态廊道景观提升工作,2020年京张高铁通道绿化建设总任务6.25km²其中新增造林7883亩(约5.25km²)、改造提升1km²(北京市发改委,2020)。大气和流域治理取得较为显著的成效。

(3) 信息技术、绿色商务、金融信息服务等成为重点产业领域

北京城市副中心重点发展绿色商务,建设国际商务新中心,形成北京发展新的增长极、形成副中心绿色CBD。雄安新区正在围绕智能、绿色、创新的产业定位积极布局高端高新产业。近期依托5G率先大规模商用,带动相关产业发展;搭建国家新一代人工智能开放创新平台,建设开放式智能网联车示范区。阿里巴巴、腾讯、百度、京东金融等48家高端、高新企业已入驻雄安。张家口崇礼以冬奥会为契机,着力发展冰雪产业、休闲旅游业,发展数据中心、新能源等新兴产业。

3.1.3 京津冀交通一体化进程不断深化

伴随京津冀交通一体化进程不断深化,轨道交通网、高速公路网、世界级机场群建设取得了有效进展,区域一体化运输服务水平明显提升。

(1) 铁路建设基本完成我国《中长期铁路规划》目标,构建区域内主要城市2h可达轨道交通网络

2014年至2018年,京津冀地区铁路营业里程由8506km 增长至9779.5km,年均增速约4%。京津冀主要城市2h可达轨道网络基本建成,逐步形成以北京、雄安新区为中心,以张家口、唐山、天津、石家庄、秦皇岛5大轨道交通枢纽为环绕的高速路网新格局。

(2) 外拓环线路、打通断头路、延伸冬奥服务道路,区域内公路网络结构进一步优化

京津冀地区高速公路里程由2014年末7983km增长至2018年末9656.5km,年均增速5.2%。区域内“四横、四纵、一环”的京津冀路网格局初步形成,为加强区域内中短途联系、衔接不同交通方式提供了良好支撑。

(3) 机场建设快速推进

2014年以来,秦皇岛北戴河机场、承德机场建成并投入运营,天津机场、石家庄机场、唐山机场、邯郸机场等实施改扩建工程,2019年9月北京大兴国际机场投运。截至目前,京津冀地区已有9个运输机场正在运营,邢台机场也将于2021年完工成为京津冀地区第10座运输机场。但京津冀地区每亿人口约7个机场,而长三角地区(不含安徽) 每亿人口约9 个机场,京津冀机场密度、客运总量与长三角地区仍有差距。

(4) 水运港口协作快速推进,但货运量远低于长三角、珠三角地区

截止2020年8月,天津港70%的外贸集装箱都来自京津冀地区(天津港集团生产经营中心,2021)。2020年6月,天津港与河北港口组建环渤海内支线操作中心,两地将突破行政区划限制,实现信息共享,更好地服务京津冀地区。但从总量上看,京津冀地区水运能力仍远落后于长三角、珠三角地区。

3.2 京津冀协同的“制度政策”驱动,促进首都都市圈跨区域合作的制度形成

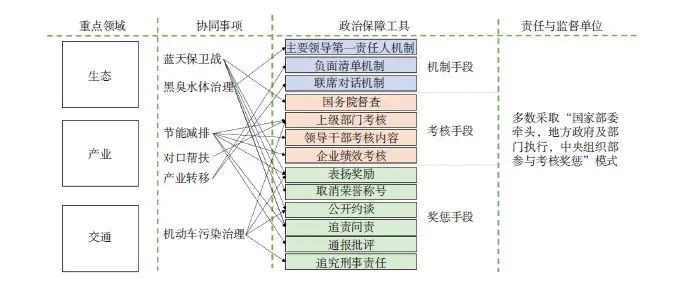

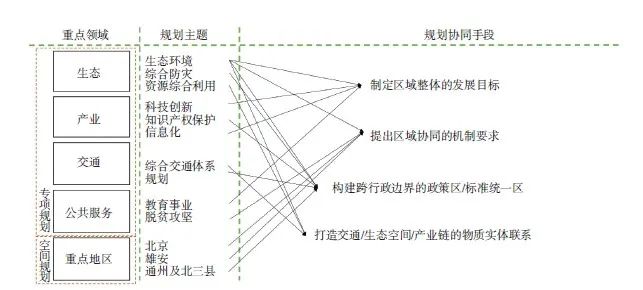

《京津冀协同发展规划纲要》非常强调组织实施和制度建设。通过对国务院各职能部门,以及京津冀三地政府部门颁布政策的检索与审视,可以总结出落实责任分工的政治保障(图6)、编制各项规划及确保衔接的路线保障(图7)、开展改革试点的政策激励保障、实施立法修法的法制保障是自上而下推动京津冀协同发展的政策基石,也是制度层面不同于2014年以前京津冀协同工作的重要进展。

图6 2014 年以后我国京津冀协同发展政治保障示意

图7 2014 年以后我国京津冀协同相关规划路线保障示意

4 结语

总体看来,2014年京津冀协同发展上升为国家空间战略至今,京津冀地区社会、经济发展和生态环境保护等发生了巨大变化,城镇建设用地快速增长区域正在向京津外围地区,乃至京津廊保唐以外的地区转移,城市进一步向区域扩展,以京、津两个超大城市都市区为主,多个都市区组成的首都都市圈正在形成。京津冀协同的一体两翼、河北两翼空间布局,产业、交通、生态环境等“巨型项目”实施,以及多个一体化协同治理措施贯彻,推动了首都都市圈的发展。

关于都市圈范围的界定,学术界尚未定论。本文着重从人口分布密度、建设用地开发强度、通勤占就业人口比例以及区域公共交通可达等反映都市区经济社会集聚程度、规模等空间特征、以及通勤和交通可达等人员联系强度和条件等,探索了都市区和多个都市区构成的都市圈范围的定性定量观察和测度方法。

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】京津冀协同发展背景下首都都市圈一体化评估研究 | 2021年第3期

规划问道

规划问道