中国大城市正积极推进轨道交通系统的建设,但却忽视了对公共汽车交通的持续关注和投入。受城市功能空间和道路交通拥堵的影响,公共汽车中长距离出行的便捷度较低,诸多大城市呈现客流下降的现象。轨道交通和公共汽车出行分担率的一升一降使得公共交通出行分担率并没有显著提高。因此公共汽车交通需要主动求变,特别是公共汽车主干线的优化及其与轨道交通的交互组织已成为城市交通发展的重要命题,通过线路间的分层分级对接实现精准服务,以推动轨道交通网与公共汽车网两网融合发展。

主干线是公共汽车的骨架,其他层级线路是基础和补充,在明确了主干线功能定位及宏观走向后,才能对其他线路进行布局和调整。公共汽车交通与轨道交通存在一定的重复和竞争关系,对服务于中长距离出行的公共汽车主干线影响尤盛。因此,对公共汽车主干线网的合理优化、避免其与轨道交通形成较大的客流竞争冲突,是提高公共汽车主干线服务水平、服务效率和竞争力的基本环节。客流特征是公共汽车主干线网规划的重要依据。通过对公共汽车刷卡数据的分析处理,可以得到出行距离、客流量等多种客流指标,并且支持按照点、线、网络多维空间层次进行分析,可为主干线优化提供全方位量化支撑。公共汽车主干线优化必须首先识别客流通道,然后结合客流通道的预测及走向,根据道路条件及重要客流节点生成初始主干线网,对不同线路进行长度、非直线系数、千公里客流量等指标比选,以客流密度最大和客流绕行系数最小为目标,进一步调整优化。调整优化后的主干线网及公共汽车线网应与轨道交通线网形成多层次、多功能、多服务水平的公共交通布局模式。

基于现状问题和现实需求,本文以江苏省苏州市区为例,以公共汽车主干线为切入点,探讨轨道交通初步成网后城市公共汽车主干线网识别方法。首先利用公共汽车刷卡数据和GPS数据、城市GIS数据识别公共汽车客流走廊,其次分析客流分布特征,梳理主干线服务客流通道,最后根据通道客流量选取主干线公共汽车线路并进行比选,实施差异化的优化策略。

规划范围为整个苏州市区(包括姑苏区、工业园区、高新区、吴中区、相城区、吴江区6个大区),其中重点研究区域为苏州市中心城区。苏州市现状公共汽车线路373条,线路总里程达7298km。日均客流总量144万人次/d,其中刷卡比例为77.5%。公共汽车线网不断优化和完善,已初步形成“主、次、支、特”四大类,“快、主、次、支、微、特”六小类的公共汽车线网结构,主干线共计48条(7条快线、41条普通主干线),次干线135条。总体上主、次干线偏多,仍有进一步优化的空间。

本文选取2017年4—6月中15个特征日(含平日和周末)的公共汽车刷卡数据进行挖掘,结合车辆GPS数据获取乘客上下车地点以推算乘客乘车出行OD,依据刷卡比例77%进行扩样。2018年4月通过跟车调查小票法获取典型线路乘客乘车出行OD,对OD推算结果进行验证。将OD按照最短路径分配到已有公共汽车覆盖的道路网,得到公共汽车客流走廊。

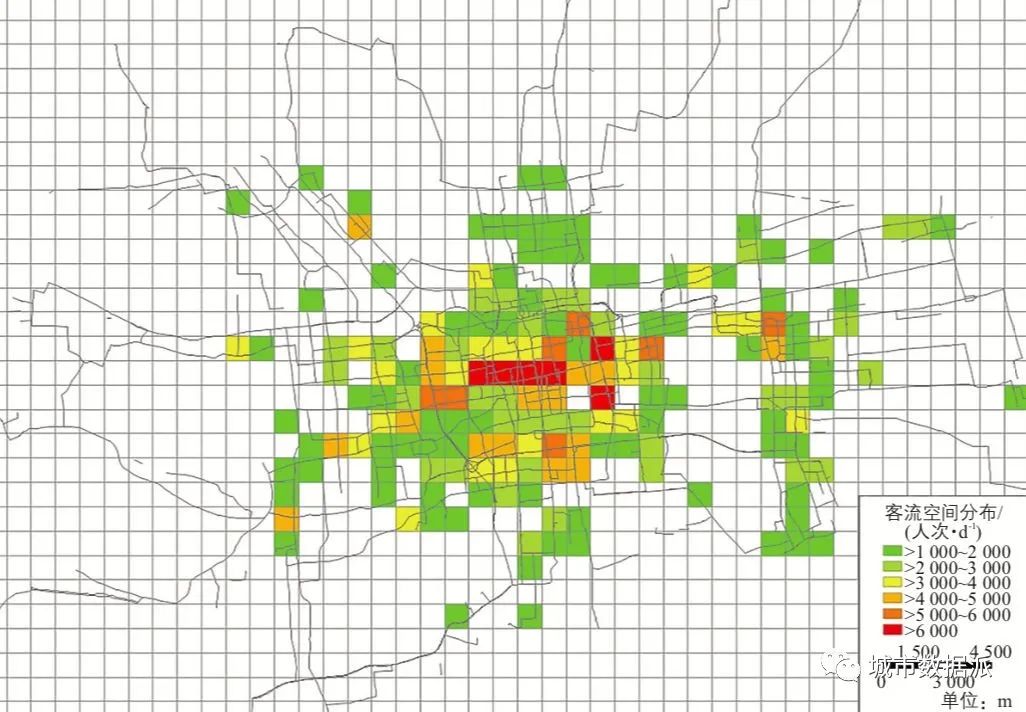

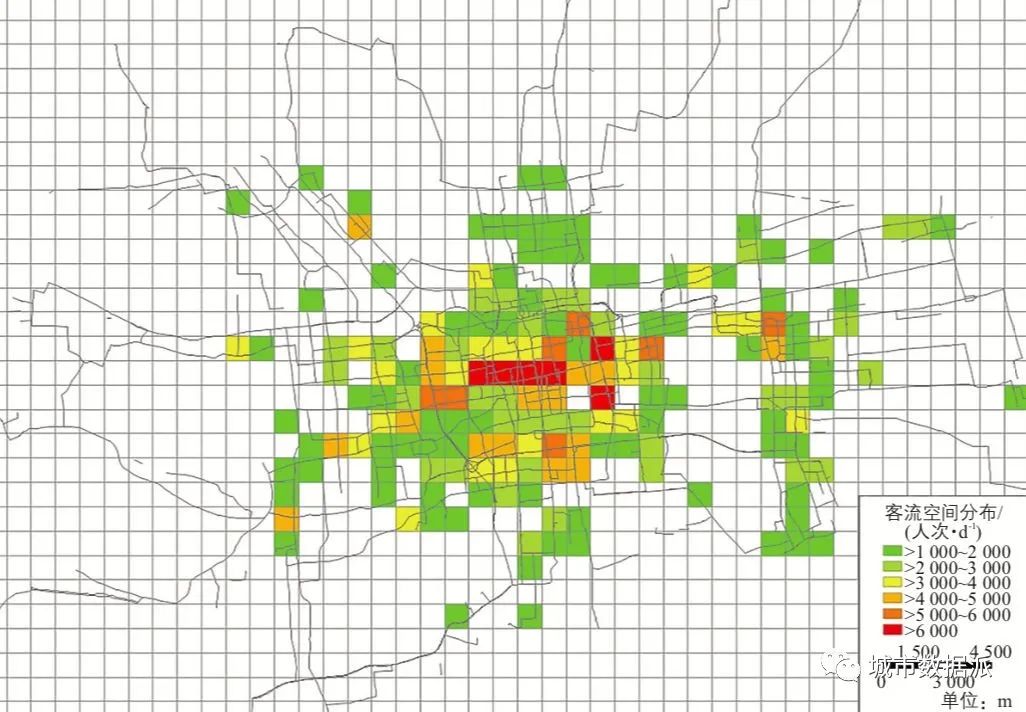

不同区域呈现不同客流需求特征(见下图),即内环内呈现“面”的特征,内环至中环间呈现“线”的特征,中环外呈现“点”的特征。同时从客流强度上呈现由内而外逐渐减小的趋势,内环区域的强度较大。从总体分布上,公共汽车客流呈现以内环为核心向外辐射的特征,内环内客流通道与主干路基本吻合,且强度相当;放射线则东西向强于南北向。

苏州市区大区的公共汽车出行主要为区内出行,仅姑苏区内部出行就占客流总量的25%,其次为园区内部出行,为19%。跨区出行大部分以姑苏区为起讫点。根据客流出行特征对市区六个大区进行进一步的中区划分,分为姑苏古城区、湖东片区、湖西片区、相城元和片区、新区狮山片区等12个中区。中区公共汽车出行空间分布(见下图)呈现十字交叉的格局,且内-中-外圈层式联系的特征较为明显;以相邻中区的出行为主,且呈现由内圈向中圈的中心放射特点,同时东西向中圈向外围的出行强度也较大,南北向较弱;中圈的相邻中区间存在明显的切向出行;跨中区出行方面,仅新区(木渎)与内圈联系较强,其余均较小。

根据公共汽车和轨道交通出行距离的服务曲线,按出行距离进行分段分析,其中主干线服务距离主要为3~10km,重点筛选该部分客流OD进一步分析。将研究区域按照1km进行栅格化处理,以1km×1km的栅格作为小区分析单元,观察不同强度客流展现出的演变特征。

中长距离客流量高的区域主要集中在内环内,出行强度由内向外衰减(见下图)。出行需求最高的区域为石路地区(广济路段),单位栅格客流总量6000人次/d以上。内环内单位栅格出行客流量基本均高于1000人次/d,并呈现向外放射的特征。

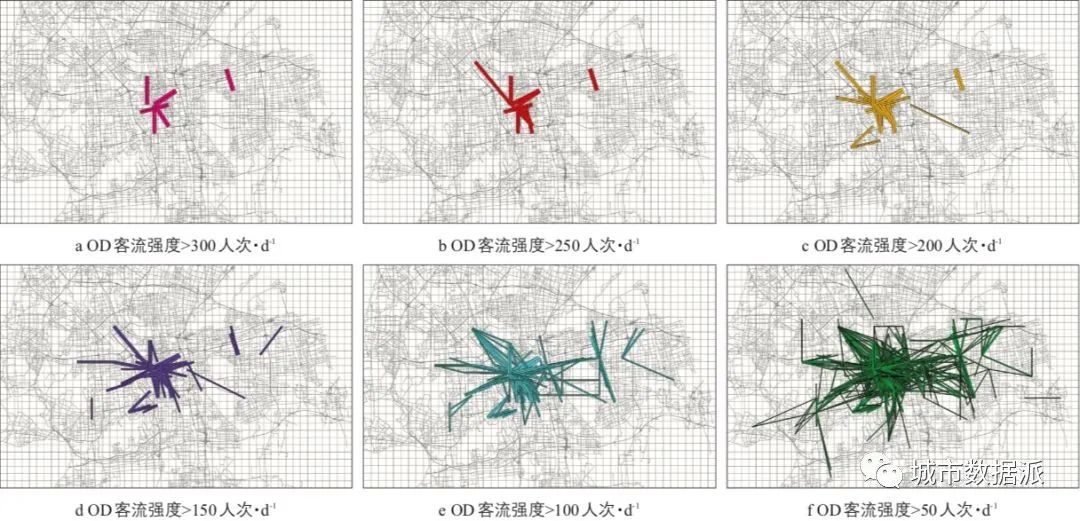

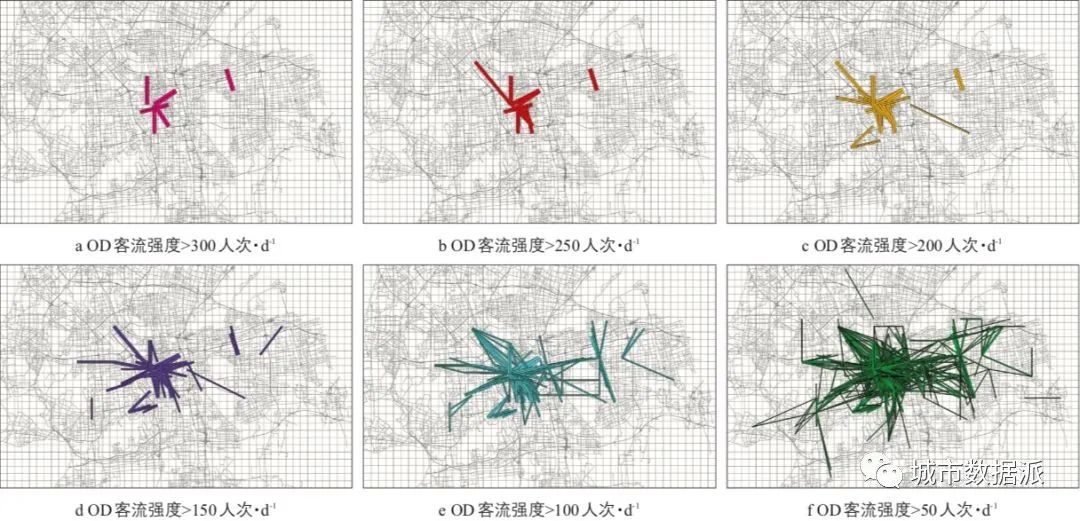

中长距离大客流强度(>3000人次/d)的栅格基本处于内环内,且基本为姑苏区内出行。当栅格客流强度到1500人次/d、OD客流强度为150人次/d时,基本为放射性联系;当栅格客流强度到1000人次/d、OD客流强度为100人次/d时,开始出现切向和轴向联系;当栅格客流强度到500人次/d、OD客流强度为50人次/d时,出现明显区内轴向联系(见下图)。

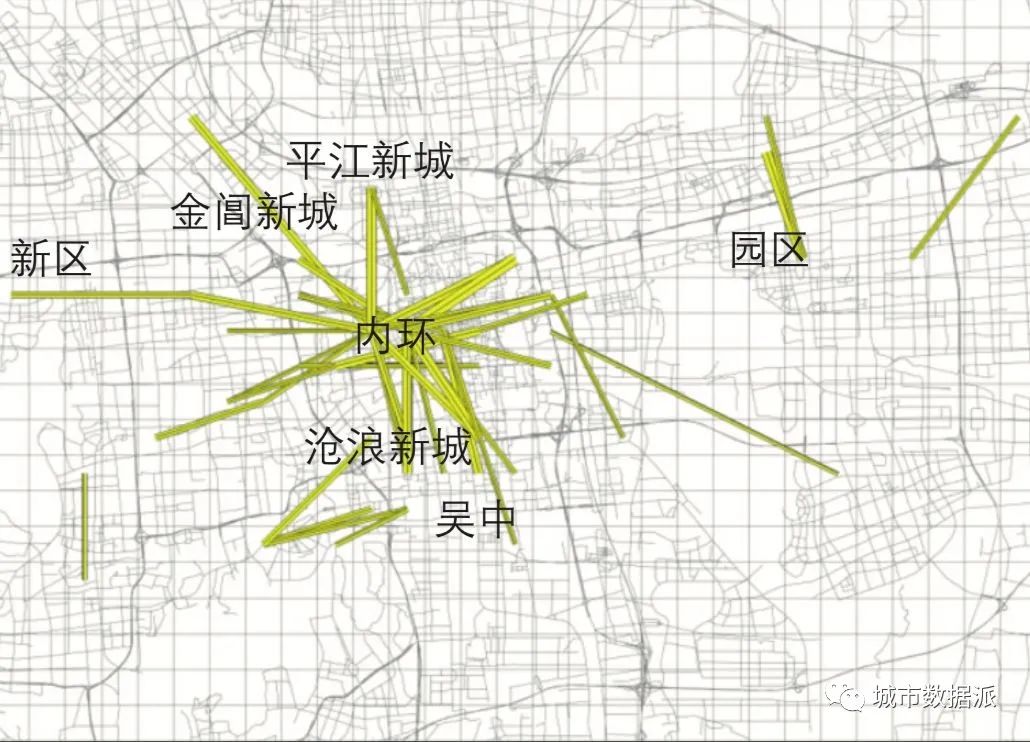

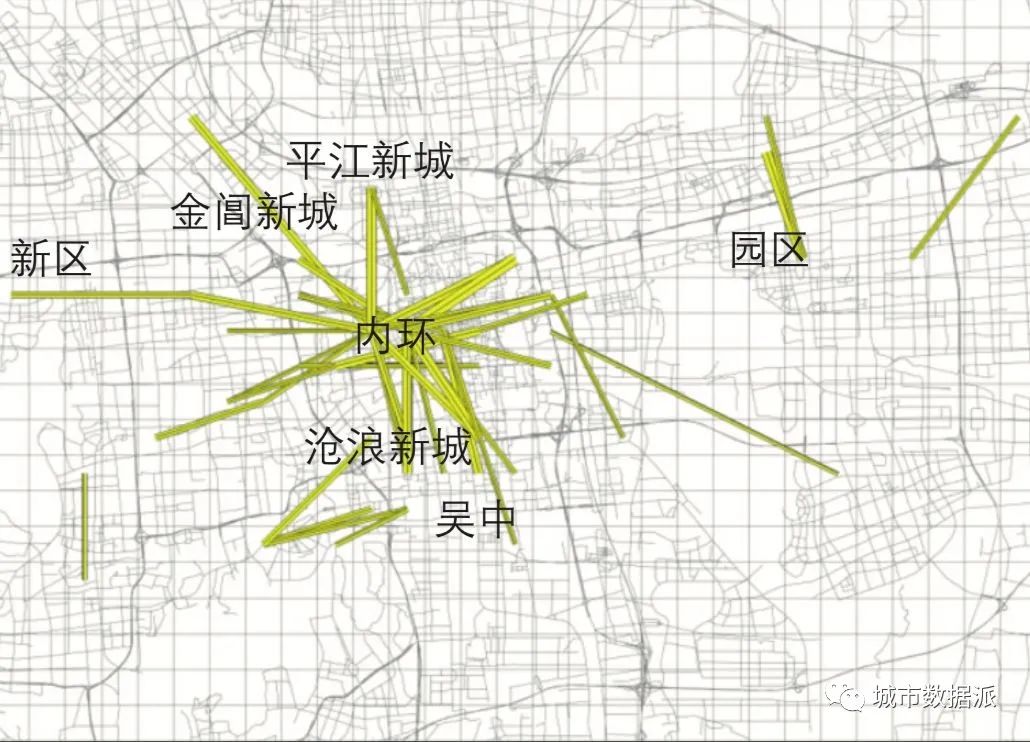

总体上,客流通道呈现以内环放射为主、外围与内环切向联系以及外围轴向联系为辅的特征,因此将客流通道分为三大类进行分析:第一类是由内环内中心区域向外放射方向,客流出行强度最高,例如内环—金阊新城、内环—平江新城、内环—吴中等方向;第二类是部分区域某些轴带上的区内出行方向,例如星湖街南北走向、东环路南北走向;第三类切向穿越内环中心区域,与前两类出行方向形成交叉(见下图)。

通过对全市客流通道特征分析梳理,以内环内为中心向外放射状的客流强度最高,也是苏州市公共汽车主干线应该服务的客流通道。放射性核心主要为内环内重要节点,例如石路、乐桥等。内环—新区、内环—金阊新城、内环—平江新城、内环—沧浪新城、内环—吴中、内环—工业园区,以及新区、园区内部个别轴向方向,存在较强的客流出行需求(见下图)。

结合国内外城市经验和苏州实际,提出苏州市未来公共汽车交通将全面围绕轨道交通,主动构建由干线、支线、微线组成的多样化、一体化服务体系。干线功能定位为快速直达,补充公共交通骨架,主要覆盖客流次走廊,联系主要地区,直达、快速、准点、可靠,以快速路、主干路为路权保障,以便捷快速为主要目标。支线功能定位为加密线网、扩大覆盖、补充干线,主要服务于区内出行或相邻区域短距离出行,线路走向灵活,以交通便捷和区域服务为目标。微线功能定位为服务社区、接驳轨道交通、填补盲区;客流较小,设置灵活,深入社区,采取走街串巷的运行方式,提供门到门服务,以喂给服务为主要目标。

根据公共交通总体发展方向和思路,近期重点从盘活存量的角度,以理清线网层次为切入点,重点明确公共汽车主干线。在此基础上进一步优化重复线路和配套支线、微线,从而实现线网重构和服务提升,形成线网优化的良性循环。本文提出现状为基础、客流相匹配、通道全覆盖的规划方法,进行公共汽车主干线网的优化。

基于栅格客流量分析,根据单向客流量高的OD选取线路,构建初始线网方案。初步方案目标是重点服务单位栅格客流量大于1500人次/d的大客流栅格和单向客流量大于150人次/d的大客流OD,筛选线路构建公共汽车主干线网,初始方案保障对每个大客流栅格有1条以上主干线服务,每个大客流OD方向上有1条以上主干线服务。

针对以下3类情况采取不同的线路筛选方法,将线路汇总后得到初始方案:

1)单位栅格客流量1500人次/d以上,且单向OD客流强度在150人次/d以上的栅格(33个)。栅格出行总量大,且有多个需求强烈的出行方向,针对每个150人次/d以上的单向OD客流强度,筛选匹配该方向线路,每个客流OD方向上保留1条最优线路。

2)单位栅格客流量1500人次/d以下,但单向OD客流强度在150人次/d以上的栅格(8个)。栅格出行总量小,但有个别方向上出行需求强烈,针对每个150人次/d以上的单向OD客流强度,筛选匹配该方向线路,每个客流OD方向上保留1条最优线路。

3)单位栅格客流量1500人次/d以上,但单向OD客流强度在150人次/d以下的栅格(19个)。栅格出行总量大,但出行较为均质化,无特别强的出行方向,针对符合条件的栅格,保留服务该栅格的1条最优线路。

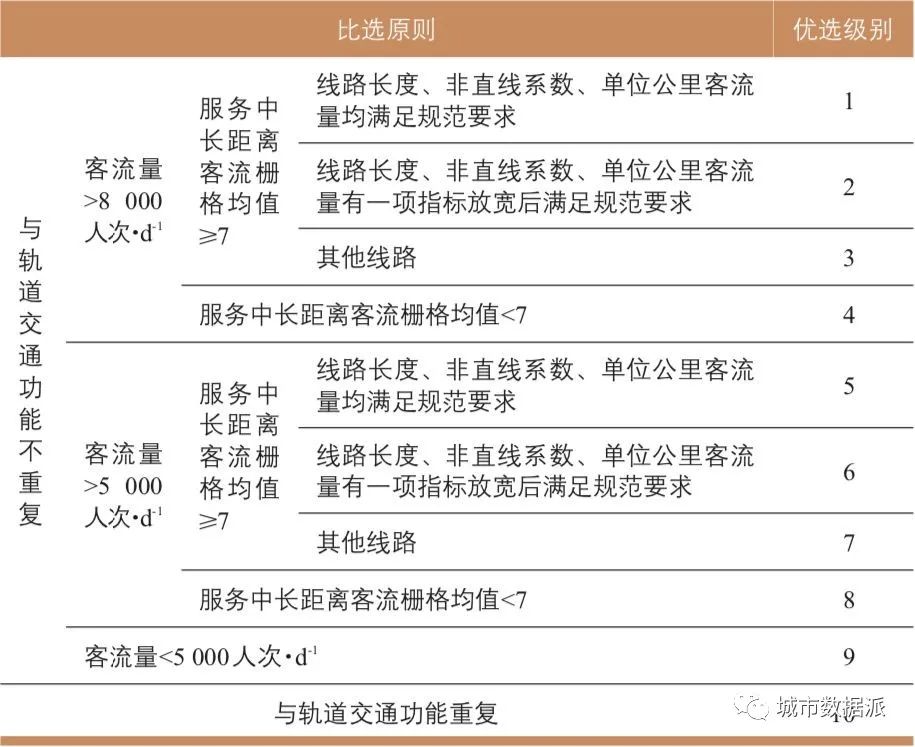

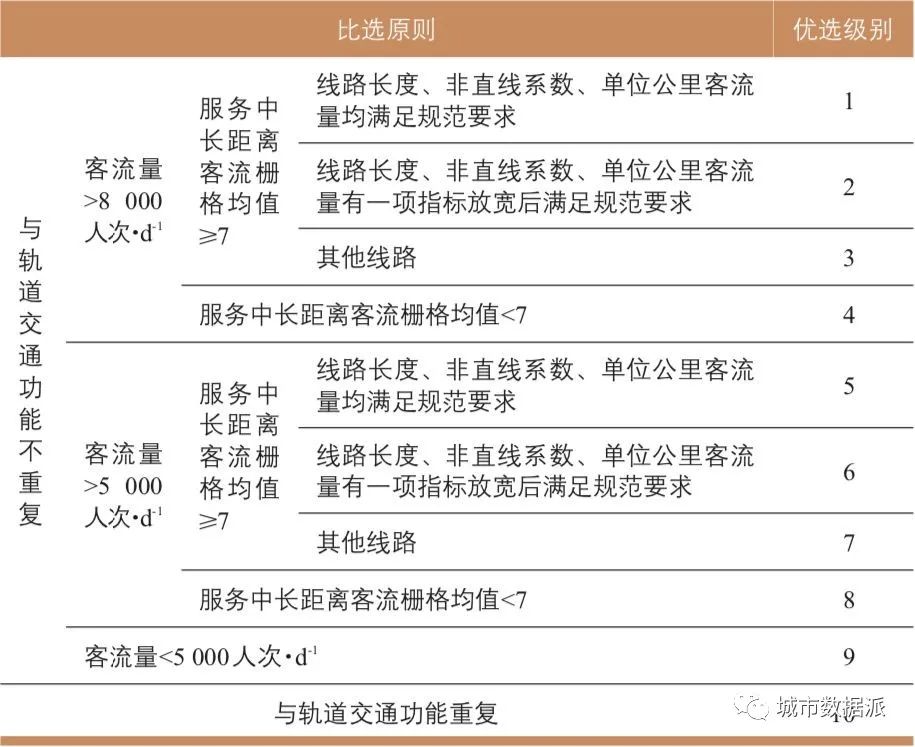

针对服务同一栅格或同一OD客流方向的多条线路,确定以下比选原则,优先级依次降低:1)与轨道交通功能不重复;2)服务客流多;3)承担中长距离客流功能;4)技术指标优。根据比选原则以及确立的定量化比选标准,将所有线路分为10档,线路比选时,保留优选级别较高的直达线路作为初始方案组成线路(不考虑环线),当需要比选同一级别线路时,选择线路中长距离客流功能指标值较优线路(见下表)。

对初始线网方案优化,在保障对客流服务基础上,删减重复线路。构建初始线路方案时,对每个栅格或每个OD客流均优选了最优线路,会出现A方向(栅格)上保留线路同时是B方向上的次优线路,即形成多条线路之间的功能重复。在保证所有栅格及客流OD均有线路服务前提下,删减功能重复线路。例如,对初始方案中走向相似的89/511、301/303/313等线路,比较线路间重复服务的OD数量和OD客流重复比例。对服务OD数量重复及OD客流重复比例均超过50%的线路,考虑在保证所有栅格和OD均有服务的前提下,删减89路、301路。

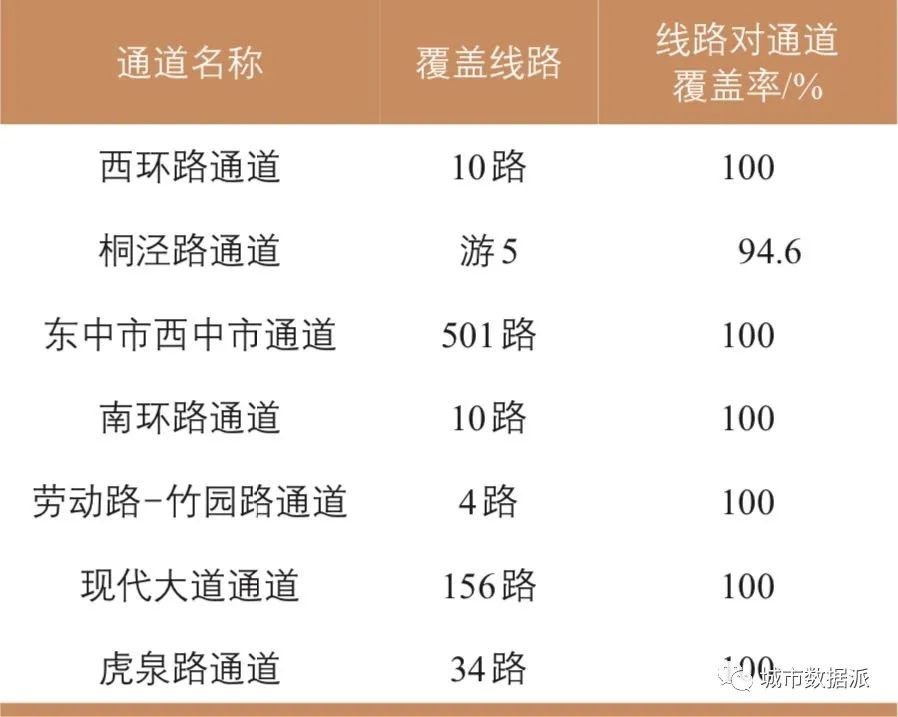

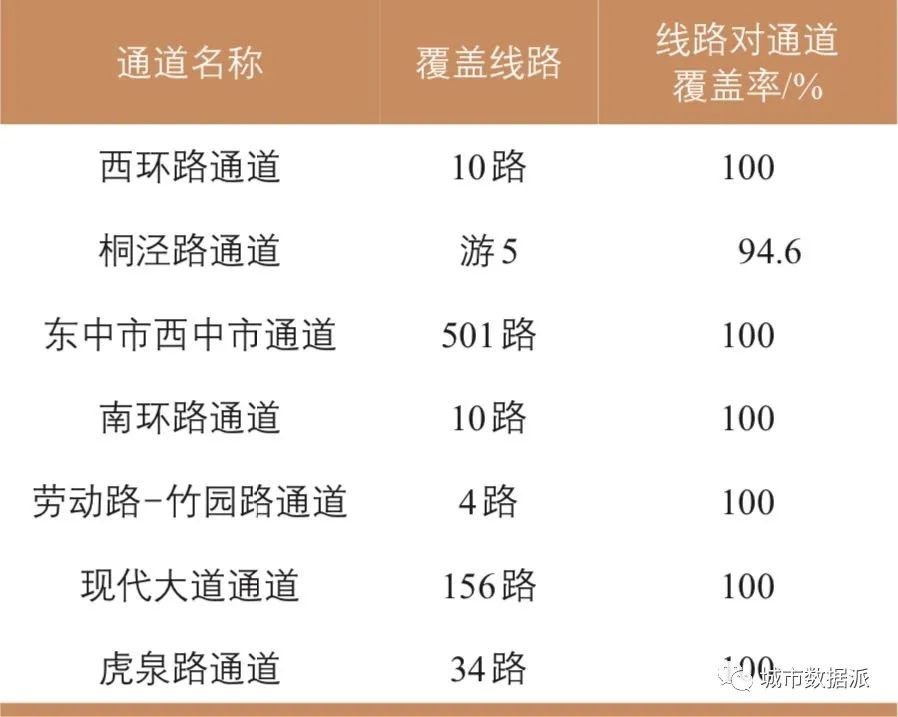

对优化后的线网方案进行通道覆盖评价,对未覆盖通道选取线路进行覆盖,对线网方案进行补充。将删减后得到的23条线路以及轨道交通1~5号线叠加到路网上,对客流断面强度8000人次/d以上的客流通道进行覆盖分析,识别未覆盖通道7条。以西环路为例对未覆盖通道进行分析。初始方案中西环路有9路、262路、933路3条线路,对该通道实现了部分覆盖。选取对该通道覆盖率高的线路作为主干线路,现状西环路上覆盖率100%线路为10路、306路,根据线路比选标准,保留10路作为覆盖西环路通道线路。对西环路、桐泾路、东中市西中市、南环路、劳动路-竹园路、现代大道等未覆盖通道选取相应的覆盖线路,共选取10路、游5、501路、4路、156路、34路补充进入主干线网(见下表)。

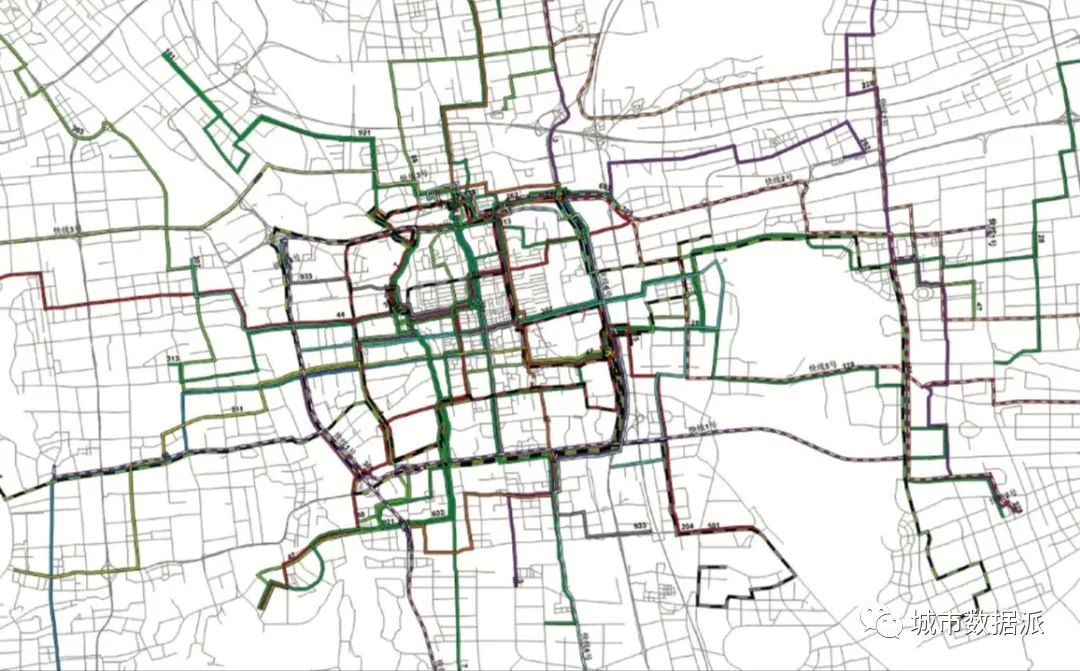

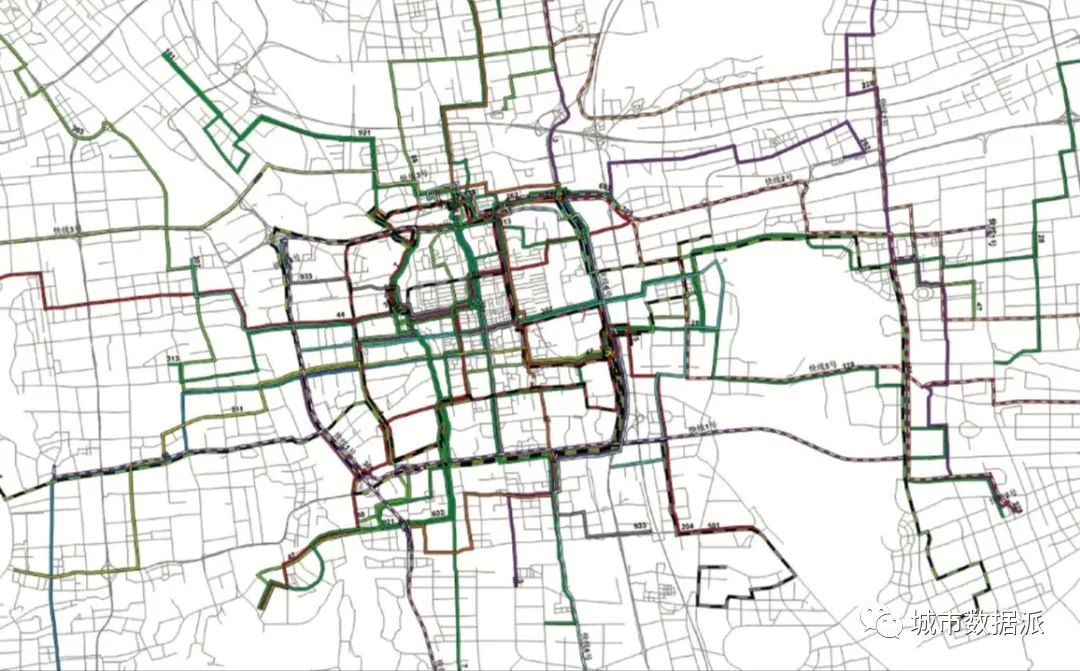

将筛选出的初步方案与增补线路汇总,最终形成公共汽车主干线网基本方案,包含36条主干线(见下图)。针对线路方案集,按照4个比选原则的优先级对不同线路提出优化建议。

以88路公共汽车为例,现状88路主干线功能为服务东中市-平泷路西周边,线路非直线系数偏高,日均客运量偏低。优化措施为保留基本功能,末端线路走向优化调整,首末站移至采莲换乘中心(见下图)。调整后线路长度缩短2.5km,非直线系数由2.53降至1.84。调整段客流量占原线路客流量的15%,受影响车站如阳澄湖中路、古元路、澄和路东、苏州婚纱城等车站客流量较低,调整后单位公里客流量提升至约2.65人次/km。

以47路公共汽车为例,现状47路主干线功能为服务国际教育园北区—沧浪新城、桐泾公园周边片区,线路长度偏长。优化措施为截短线路东段至星湖首末站(见下图)。调整后线路长度缩短1.9km,单位公里客流量仍维持在约2.5人次/km,截短段客流量占原线路客流量的12%,主要出行为片区短距离出行、葑门方向出行,可由28路替代。

以34路公共汽车为例,现状34路主干线功能为覆盖虎泉路通道,线路偏长,非直线系数偏高,承担中长距离客运功能不强。客流集中在东桥镇、陆步桥北、西园路、苏州农学院、广济桥(石路)等个别车站之间,沿线其他车站客流偏低,且大客流点分布在线路两端,上下客区分明显,线路截短或线路拆分均会对线路基本功能产生根本性影响。优化策略为在线路运营组织上抽取部分班次,采用大站快车形式,局部绕行路段拉直走向,只停留大客流车站(见下图)。

主干线作为城市公共汽车线网的主体骨架,承担着沟通片区、输送客流的功能。掌握城市公共汽车客流分布特征、识别主体客流通道,对主干线路布局与优化、公共汽车线网完善具有重要意义。本文依托全流程公共汽车刷卡数据,分别以区域和OD作为切入点,分析区内客流需求和区间客流强度,识别主干线客流服务通道,提出以现状为基础、客流相匹配、通道全覆盖的规划方法,并应用于苏州市公共汽车主干线网规划。未来随着城市轨道交通线路的进一步成网,公共汽车线网也将迎来新一轮结构性重组。因此,有必要结合轨道交通出行数据,识别片区客流服务通道,优化主干线路走向,实现城市轨道交通与公共汽车交通系统的协调衔接,促进形成轨道交通为骨干、公共汽车为主体的城市公共交通发展体系。

最近有朋友问我们:为什么没有及时看到推文?因为微信改了推送规则,没有点“赞”或“在看”,没有把我们“星标”,都有可能出现这种状况。

加“星标”,不迷路!看完文章顺手点点“赞”或“在看”,就可以准时与我们见面了~

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于大数据的公共汽车主干线识别方法:苏州案例丨城市数据派