国土空间生态修复是落实生态文明建设战略的重要举措。科学识别国土空间生态修复关键区域,合理布局全域生态修复空间是当前国土空间规划面临的难点之一。本文以山地城市广西贺州和平原城市广东吴川为例,通过对两个不同类型案例的研究,明确二者在生态安全格局构建和生态修复分区中的差异,为国土空间生态修复区域识别和国土空间生态修复规划编制提供参考。

景观生态学作为综合地理学、生态学、系统科学等学科的交叉学科,更加关注人类活动对景观格局和过程的影响,重视多尺度下景观格局与社会-生态过程的相互作用,为国土空间生态安全格局的构建提供基础支撑。

生态安全格局以景观生态学理论为基础,对保护和恢复区域生物多样性、维持生态系统结构和过程的完整性以及改善区域生态环境具有显著意义,构建生态安全格局逐渐成为国土空间生态修复的重要抓手。

生态系统是一个有机生命系统,单一要素、单一手段的土地整治与生态修复模式已难以完全解决综合问题,需要从生态系统的整体性、综合性出发,由单要素单目标整治修复转向整个国土空间系统修复和治理。生态安全格局充分考虑国土空间的系统性和景观组分间的关联性,基于生态安全格局识别待修复生态区域更具生态学价值,也打破了以往只针对单一对象进行整治修复的局限,是实现“山水林田湖草”整体保护、系统修复、综合治理的有效途径。

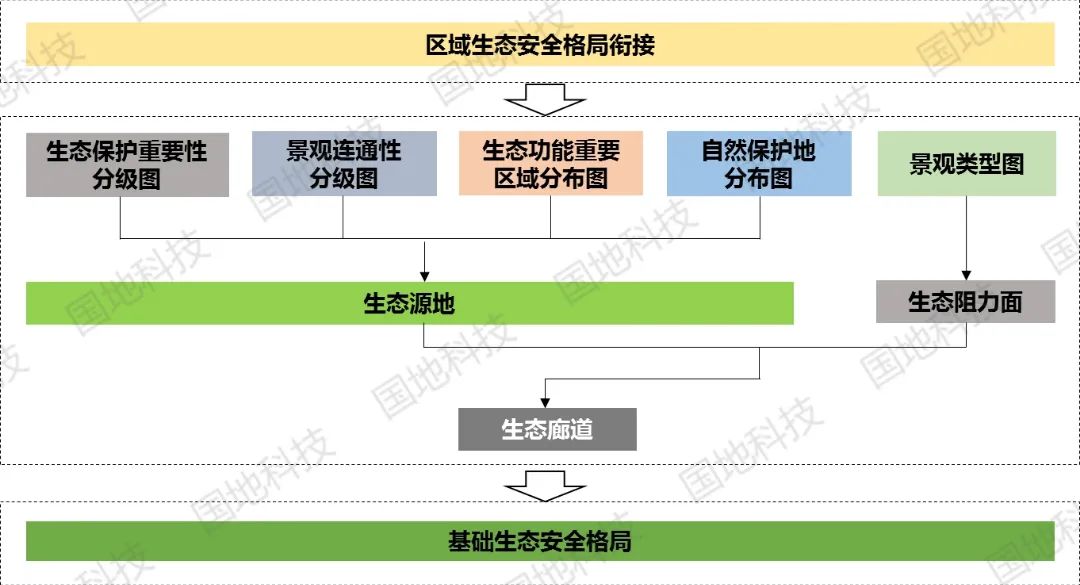

“源地识别—阻力面构建—廊道提取”已成为生态安全格局研究的一般范式。但生态安全格局是一种潜在的生态系统空间格局,受地貌类型影响较大,在具体城市生态安全格局构建时,应针对城市生态特征,构建本土化的生态安全格局。下文分别以山地和平原城市为例,探讨两种不同地貌类型城市生态安全格局构建的路径和方法。

生态源地是指分布在生态空间中,对生态流起关键作用的景观组分。无论是山地城市还是平原城市,在国土空间规划的背景下,生态源地识别均应优先考虑和使用“双评价”中生态保护重要性评价结果、生态保护红线评估调整与自然保护地整合优化成果。两种类型城市生态源地识别的差异主要是景观连通性的计算。山地型城市林地保有量较高,景观连通性的计算应优先考虑大块林地,同时,利用反地形DEM方法提取生态功能重要区域,提高生态源地选取的精确度;平原型城市的耕地保有量相对较高,因此,景观连通性的计算除了考虑大块林地,还应结合当地土地覆被情况,增加耕地、坑塘水面等地类的计算,综合选取生态源地。

生态阻力面指物种在不同景观单元之间迁移时受到的阻碍,其构建的核心在于不同景观类型阻力系数的设定。若研究城市空间结构较复杂,人类干扰程度较高,均一化赋值会掩盖同一土地覆被类型间的差异,影响物种扩散路径选取,可增加夜间灯光数据、隐形阻力、坡度等数据修正基本生态阻力面。

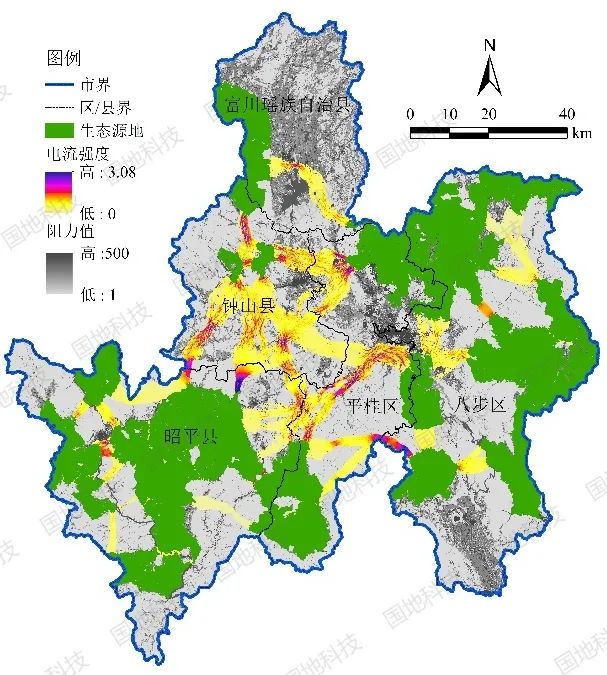

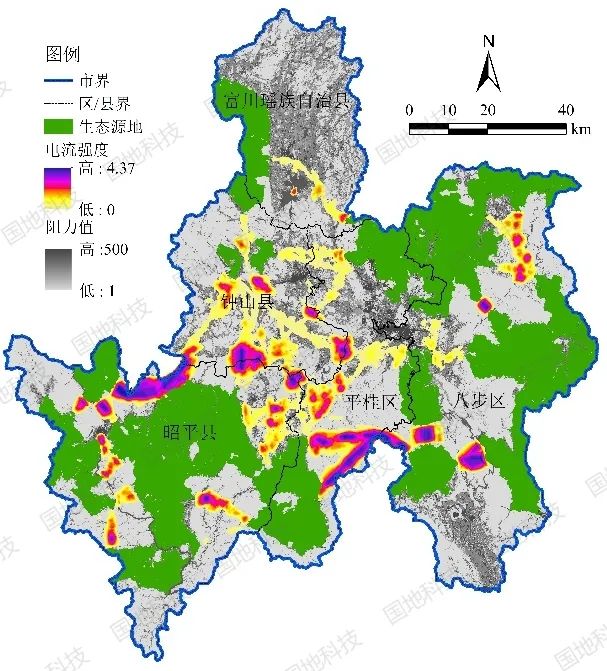

生态廊道可以将不同生态斑块连接起来,为物种的迁徙和扩散提供可能,有利于基因的流动。生态廊道的提取常用最小累积阻力模型和电路理论,由于电路理论不仅能识别潜在的生态廊道,也可为生态修复区域的识别提供基础,已成为常用研究方法。

基于山水林田湖草生命共同体理念,划定生态保护修复分区,是科学合理提出区域生态保护修复方案的基础。研究可选取代表山、水、林、田、草和人等要素的生态指标,从不同侧面反映区域生态环境状况,结合不同城市的实际情况,确定各项生态指标权重,建立生态修复指标体系,划定生态修复分区。需注意的是,为了便于国土整治与生态修复工作的规划传导与管控,建议以行政单位边界作为生态修复指数评价单元。

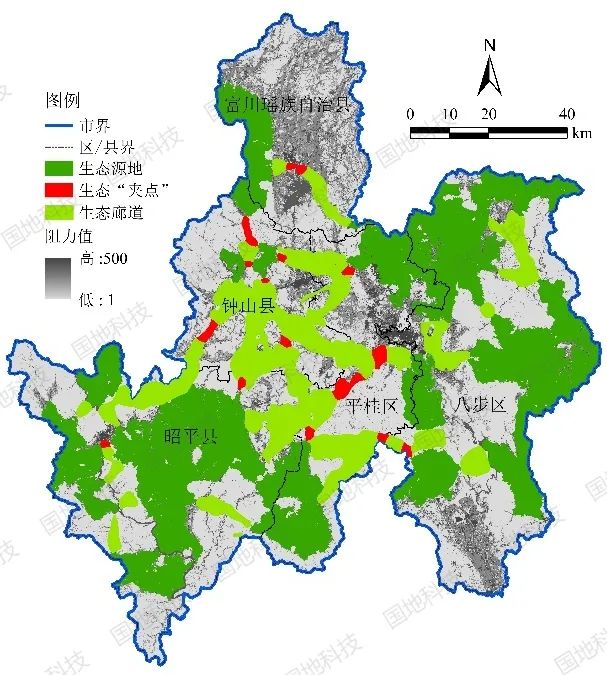

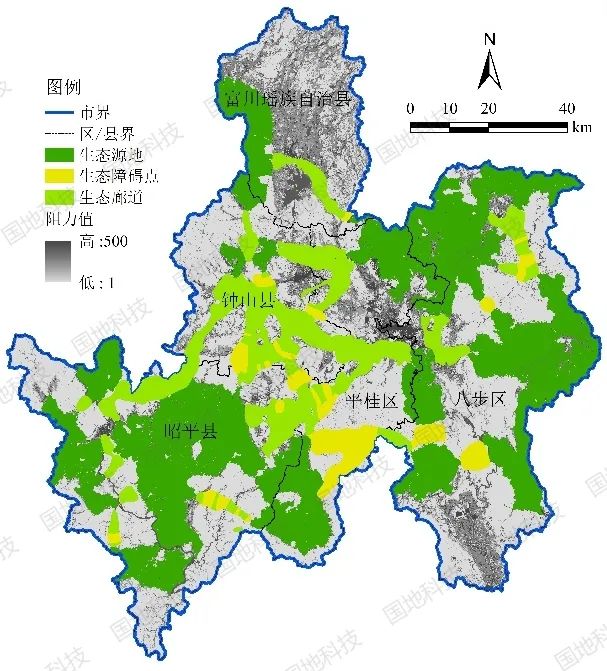

生态“夹点”指电流高度密集的区域,该斑块的退化或者损失极有可能降低区域生境连通性,应优先考虑栖息地保护;生态障碍点是指生物在生境斑块间运动受到阻碍的区域,移除这些区域可增加生态重要空间连通的可能性。通常采用Pinchpoint Mapper和Barrier Mapper模块提取。

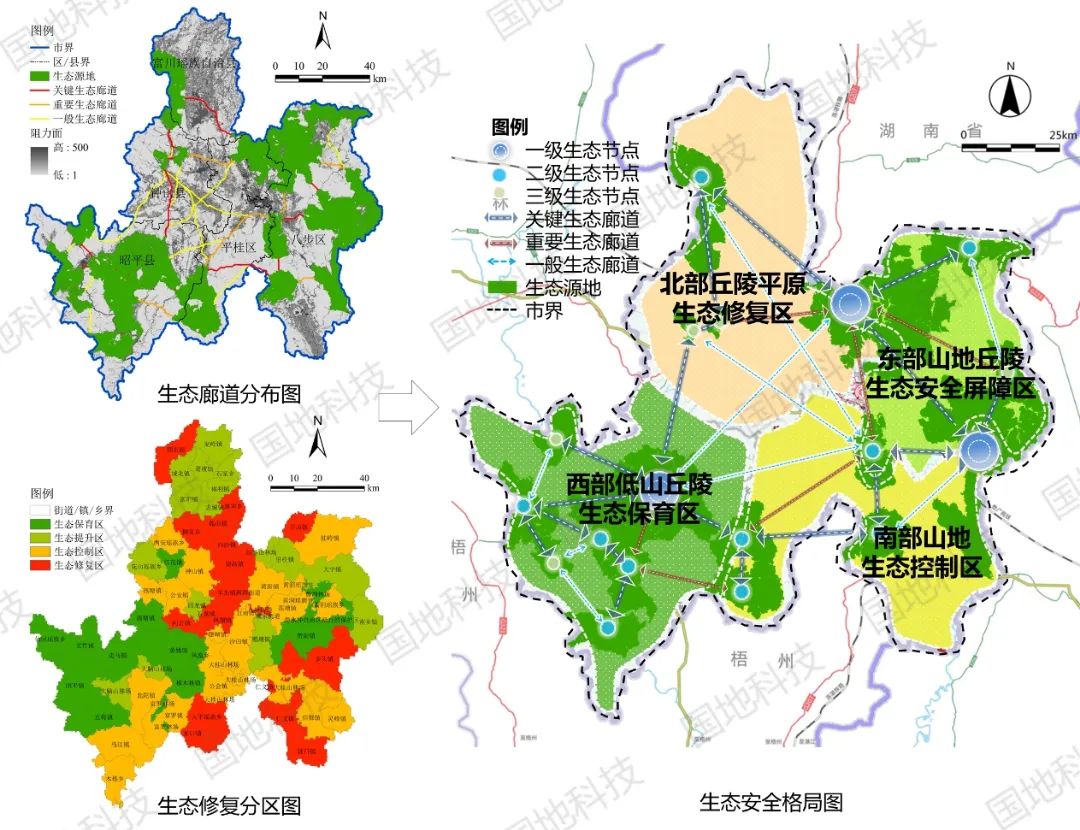

基于贺州市生态廊道构建和生态修复分区识别结果,构建了贺州市“三心四区多廊”的生态结构图。三心:姑婆山自然保护区、滑水冲自然保护区和大脑山林场大片区域;四区:北部丘陵平原生态修复区、南部山地生态控制区、西部低山丘陵生态保育区和东部山地丘陵生态安全屏障区;多廊:连接重要生态源地的廊道。

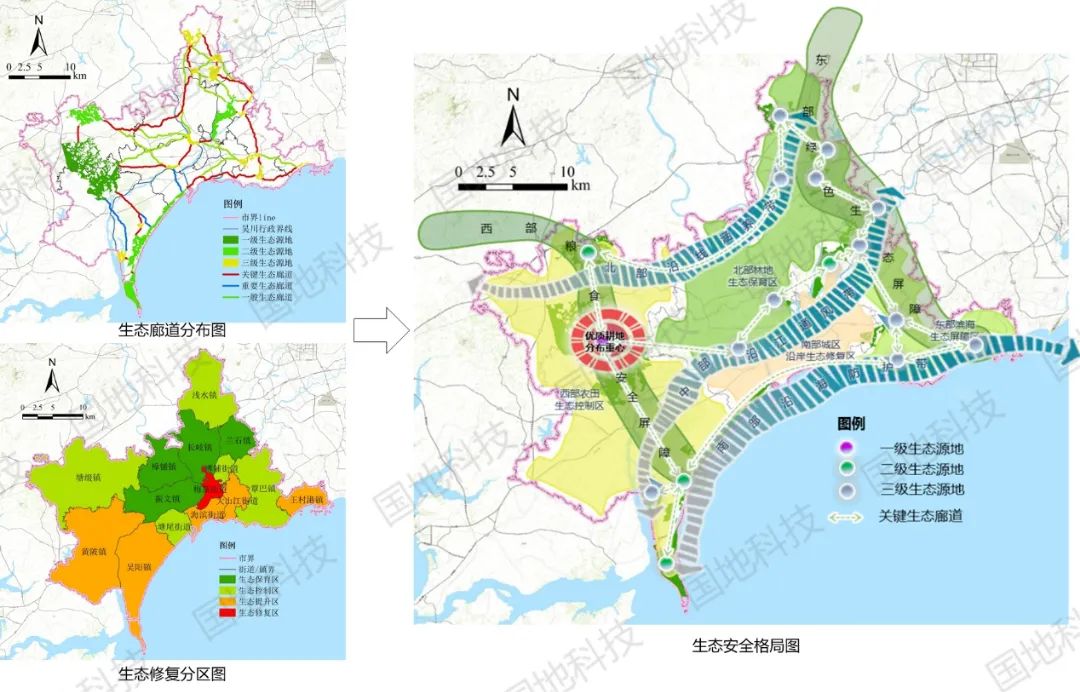

基于吴川市生态廊道构建和生态修复分区识别结果,构建了吴川市“一心两屏三带四区多廊”的生态安全格局。一心:优质耕地分布重心;两屏:西部粮食安全屏障、东部绿色生态屏障;三带:南部沿海防护带、中部沿江通风带、北部沿线涵养带;四区:北部林地生态保育区、南部城区沿岸生态修复区、西部农田生态控制区和东部滨海生态屏障区;多廊:连接重要生态源地的廊道。

生态修复分区以山水林田湖草生命共同体为理念构建生态修复指数,选取代表山、水、林、田、湖、草、人等要素,从不同侧面全面反映区域生态环境状况,加强生态保护修复的顶层设计、整体布局、系统修复和差别化治理。

贺州市地处粤桂湘三省交界处,呈现“九山半水半分田”的空间形态,水在山中,田在水边,城在山水间。市域林地面积占比较大,森林覆盖率高,矿产资源较为丰富,包含稀土矿在内的多种矿产资源探明储量和保有量均居广西前列,矿产开发利用初具规模。综合上述分析,研究根据各类要素在贺州市的禀赋情况及人为干扰因素对生态环境造成的影响的高低,综合选取耕地质量等级、矿山分布密度、林地覆盖率、草地覆盖率、年总降水量以及人口密度等指标共同构建贺州市生态修复分区指标体系并确定指标权重。

吴川市地处粤西最大河流鉴江下游,三面环江,一面靠海,鉴江两岸平原开阔,肥田沃野,水源充足,雨量充沛。市域耕地面积占比近三分之一,耕地质量等级较高,林地分布较为分散且以商品林为主等。结合吴川实际情况,研究根据各类要素在吴川市的禀赋情况及人为干扰因素对生态环境造成的影响大小,综合选取耕地质量等级、永久基本农田比例、土壤有机质含量、坑塘水面比例、年总降水量、林地覆盖率、草地覆盖率和人口密度等在内的指标共同构建吴川市生态修复分区指标体系并确定指标权重。

生态修复区域识别需在生态安全格局构建的基础上进行,在根据模块实现生态“夹点”和生态障碍点识别过程中,应根据不同类型城市情况,合理确定电流宽度,以确保待修复生态区域宽度的实用性。

广西贺州市域林地面积占比较大,森林覆盖率超70%,是广西重点林区之一。模型模拟时,应考虑电流强度模拟结果与生态源地、山体形态要素的协调性。在确定待修复区域宽度时,应综合考虑现状地类空间布局情况,确保支撑市域生态系统稳定的“承重墙”宽度的“地方性”。

广东吴川市域面积相对较小且多耕地,是典型的田园城市。此类城市在模拟时,除考虑与本身生态源地相协调外,还需重点考虑与水系的关系,而确定支撑市域生态系统稳定的“承重墙”宽度时,应结合电流强度分布和地类情况,综合判定。

两个项目在实现市域内待修复生态区域空间化的同时,尝试对待修复区域面积定量化,为后续国土空间生态修复专项规划及具体生态修复工程提供指导。

生态安全格局是生态系统结构完整性和功能稳定性的重要载体,无论山地还是平原城市,本次均依照“源地识别—阻力面构建—廊道提取”一般范式完成基础生态安全格局构建,采用构建生态修复指标体系方法划分生态修复分区,并通过模块完成待修复区域识别,研究思路基本一致。

两个案例不同之处在于部分因子设定参数略有差异。主要表现在生态源地识别、生态修复具体指标设定及权重确定、电流强度参数设定等方面。生态源地识别方面,作为关键景观组分,山地城市更侧重于林地在生态系统中起到的关键作用,平原城市则主要考虑其耕地的重要性和连通性。生态修复具体指标设定时,应根据不同城市各要素间资源禀赋和影响力方面着手,选取可以表征生态环境状况的指标构建体系。而电流强度则更多从市域整体协调、现状地类分布情况等方面综合判定。

基于整体生态安全格局构建的基础上布局生态修复工程更具生态学价值,在具体城市生态安全格局构建时,应注重因地制宜,建立本土化生态安全格局。本研究实现了生态廊道由“线”转“面”,也实现了生态廊道宽度及“补丁”(生态修复区域)大小的定量化,为国土空间生态修复项目的落地提供参考。生态系统结构优化和功能连通性提升程度的量化测度标准,是未来重点研究和探索的方向。

[1]彭建, 吕丹娜, 董建权, 刘焱序, 刘前媛, 李冰. 过程耦合与空间集成: 国土空间生态修复的景观生态学认知. 自然资源学报, 2020, 35(1): 3-13.

[2]吴健生, 王仰麟, 张小飞, 彭建, 刘焱序. 景观生态学在国土空间治理中的应用. 自然资源学报, 2020, 35(1): 14-25.

[3]方莹, 王静, 黄隆杨, 翟天林. 基于生态安全格局的国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别——以烟台市为例. 自然资源学报, 2020, 35(1): 190-203.

[4]倪庆琳, 侯湖平, 丁忠义, 李艺博, 李金融. 基于生态安全格局识别的国土空间生态修复分区——以徐州市贾汪区为例. 自然资源学报, 2020, 35(1): 204-216.

[5]宋利利, 秦明周. 整合电路理论的生态廊道及其重要性识别. 应用生态学报, 2016, 27(10): 3344-3352.

[6]黄隆杨, 刘胜华, 方莹, 邹磊. 基于”质量-风险-需求”框架的武汉市生态安全格局构建. 应用生态学报, 2019, 30(2): 615-626.

[7]McRae B H, Hall S A, Beier P, Theobald D M. Where to restore ecological connectivity? Detecting barriers and quantifying restoration benefits. PLoS One, 2012, 7(12): e52604.

[8] Peng J, Zhao S Q, Dong J Q, Liu Y X, Meersmans J, Li H L, Wu J S. Applying ant colony algorithm to identify ecological security patterns in megacities. Environmental Modelling & Software, 2019, 117: 214-222.

责任编辑:林冬娜

文章审核:李琼、刘海、黃昕

原文始发于微信公众号(国地资讯):山地与平原城市生态安全格局构建及修复区域识别研究

规划问道

规划问道