小编:今日为大家推荐来自上海城市规划杂志的文章:杭州市青年居住空间及公共服务设施需求研究。详情如下:

大量青年人口的涌入将显著影响城市人口结构及其空间分布格局,并进一步对城市人口管理及公共服务产生巨大挑战,而目前关于青年在城市内部居住空间分布特征及其影响的研究尚不多见。

以浙江省杭州市为例,本文剖析青年居住空间集聚现象及其影响,讨论规划应对策略,以期为提升城市精细化治理水平提供帮助。

研究表明:杭州市青年在城市核心区边缘高度集聚,将对托幼、小学等公共服务设施产生巨大、波动、难以匹配的需求。基于此,提出从动态演进的视角完善公共服务设施配置,以及反思极化开发模式、引导人口合理分布的规划应对策略。

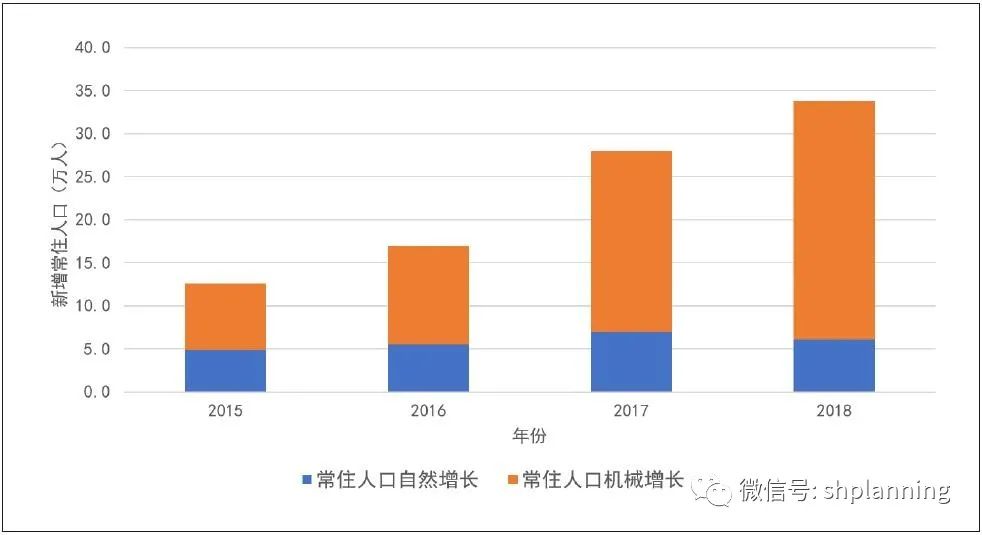

1.1 人口发展基本情况

近年来,杭州市的经济社会持续快速发展,尤其是计算机、通信等新兴产业发展迅猛,成为我国的“互联网+”创新高地;同时,随着承办G20峰会等国内外重大会议与赛事,杭州市的国际地位不断提升,城市建设水平显著提高,城市竞争力迅速增强,人口规模快速增长。

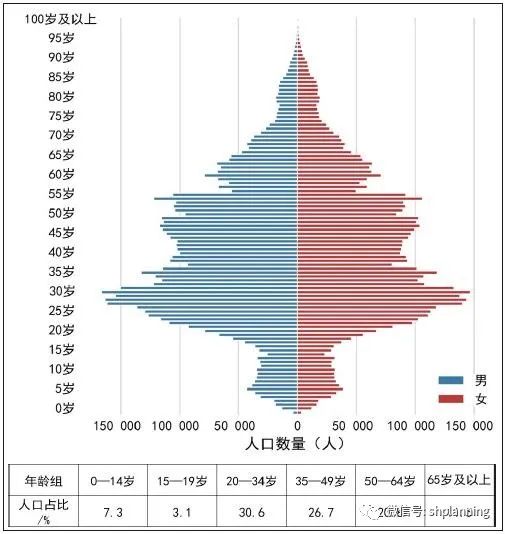

1.2 人口年龄结构

本文采用杭州市2018年公安实有人口数据分析杭州市人口年龄结构。从实有人口的年龄结构构成来看,杭州市人口年龄结构呈现人口老龄化和青年①主导的特征。一方面,0—14岁人口占比为7.3%②,65岁及以上人口占比为11.5%,老少比达到1.58。另一方面,15—64岁人口占比较高,尤其20—34岁的青年占比最大,达到30.6%。

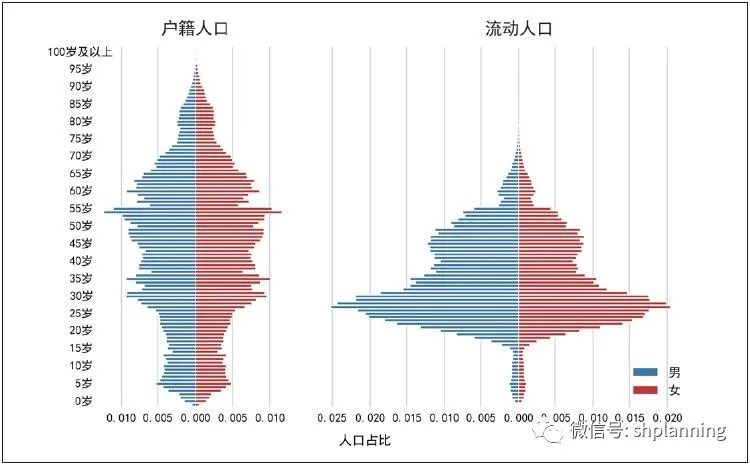

其中,户籍人口(占60.7%)与流动人口(占39.3%)年龄结构呈现显著差异。流动人口中20—34岁的青年占杭州市青年的比例为63.10%,流动人口中的青年已成为杭州市青年的重要组成部分,使杭州市老龄化趋势得到很大的缓解。

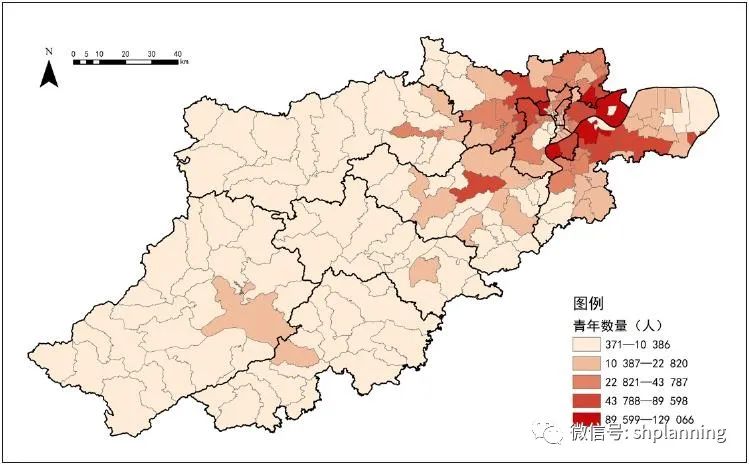

1.3 青年居住空间分布

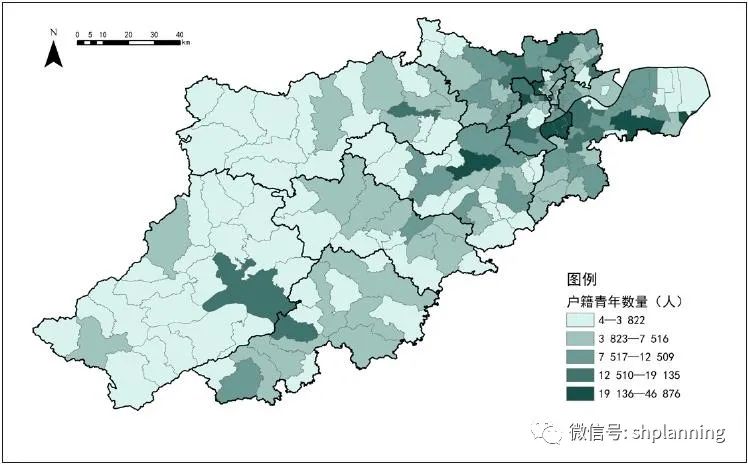

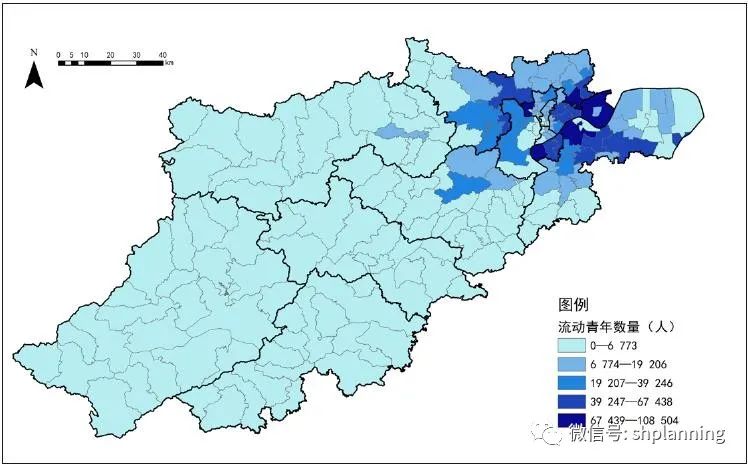

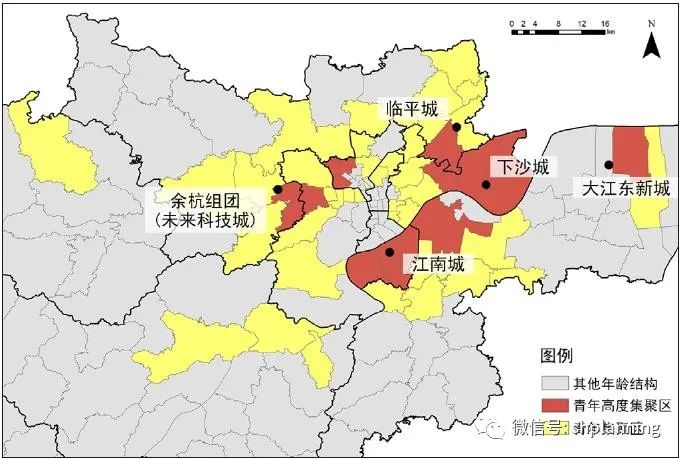

统计各街镇青年人口数量,可以发现青年的居住空间分布呈现显著的集聚特征,上城区、下城区和西湖区部分区域等老城区,街镇青年人口数量相对较少;拱墅区、滨江区、江干区、余杭区、萧山区等城市核心区边缘,青年高度集聚,街镇青年人口数量普遍超过2万人;桐庐县、建德市和淳安县等城市远郊区街镇青年人口数量不足1万人。

进一步分析户籍青年和流动青年的空间分布,可以发现其集聚特征存在一定差异。户籍青年的空间分布相对均衡,主要集中在滨江区、余杭区等,远郊区也集聚了一定规模的户籍青年人口;而流动青年高度集聚于核心区边缘,尤其是下沙、临平和江南3大副中心。

2018年杭州市20—34岁户籍人口空间分布

来源:根据公安实有人口数据绘制。

2018年杭州市20—34岁流动人口空间分布

来源:根据公安实有人口数据绘制。

针对现阶段我国大城市人口老龄化和少子化程度加剧,同时劳动年龄人口仍占主导地位的人口发展特征,本文结合人口金字塔的分析方法,聚焦劳动年龄人口的结构,分析人口发展趋势,识别杭州市青年极化区域。

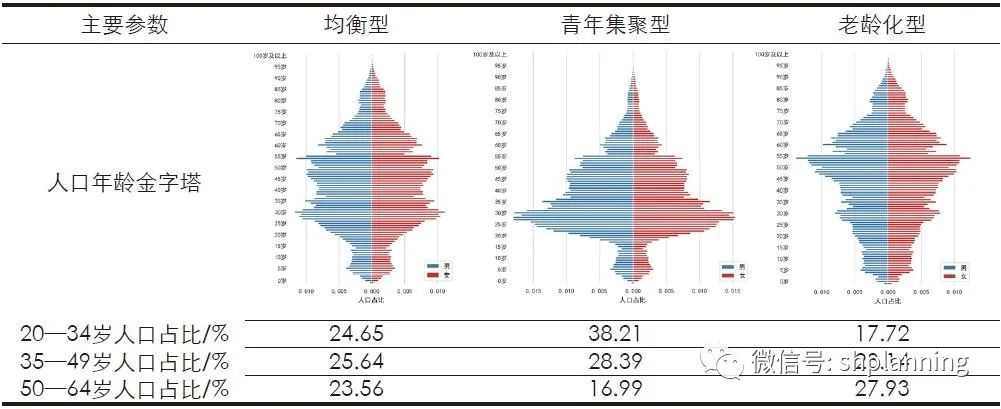

首先,基于生命周期理论,将劳动年龄人口细化为3个主要年龄段人口:(1)主力育龄人口(20—34岁),这些人口刚开始参加工作、组织家庭,是生育儿童的主力军;(2)成年中期人口(35—49岁),这些人口工作与生活基本稳定,处于抚育儿童的阶段;(3)成年晚期人口(50—64岁),这些人口即将成为老年人口。

其次,依据劳动年龄人口的变化趋势,即主力育龄人口与成年中期人口的比值和成年中期人口与成年晚期人口的比值,划分人口年龄结构③,得到3种类型:(1)均衡型人口年龄结构;(2)青年集聚型人口年龄结构;(3)老龄化型人口年龄结构。在杭州市实有人口规模大于5 000人的187个街镇中,共识别53个均衡型街镇、51个青年集聚型街镇和83个老龄化型街镇。

杭州市人口年龄结构类型及主要参数

来源:根据公安实有人口数据绘制。

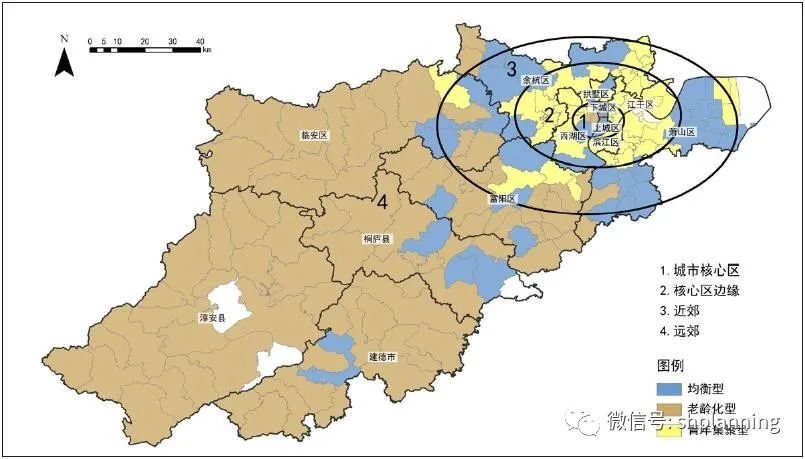

从空间分布上看,杭州市3类人口年龄结构呈圈层式分布,即由中心向外围人口年龄结构呈现“均衡型—青年集聚型—均衡型—老龄化型”的变化趋势。城市核心区建设用地饱和、人口增速减缓,人口结构存在老龄化趋势,但整体处于均衡状态。滨江区、江干区、余杭区、萧山区等城市核心区边缘涌入大量青年,年龄结构呈极化趋势,尤其在下沙城、临平城、江南城、余杭组团和大江东新城等新兴产业集聚的区域,形成了青年占比超过40%的青年高度集聚型年龄结构。

杭州市人口年龄结构类型空间分布

杭州市青年集聚区

城市近郊如临安区、富阳区和萧山区等地区人口结构基本稳定。桐庐县、建德市和淳安县等城市远郊区远离杭州市的发展核心,呈现较为严重的老龄化趋势。

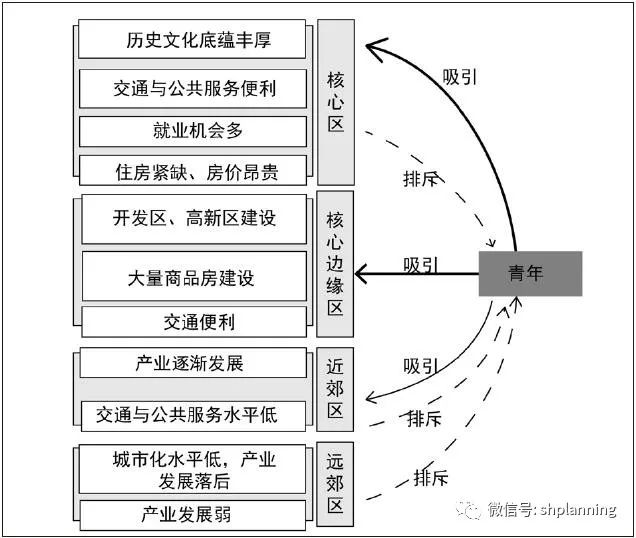

3.1 形成机制

对于杭州市等外来人口占比较高的大城市而言,人口迁移是影响城市内部人口年龄结构空间分异的主要因素。受产业发展、住房建设、交通条件、自身迁移意愿和迁移能力等多方面的影响,人口的迁出与迁入导致了城市人口年龄结构的空间分异,其中青年的迁移意愿和迁移能力显著高于其他年龄段人口,形成青年居住空间集聚的现象。

核心区历史文化底蕴丰厚,交通与公共服务便捷,集聚着经济、文化资源,具有较强的人口吸引力,但由于人口密集、城市建设用地饱和、房价昂贵,人口机械增长规模较小,从而形成均衡的人口年龄结构。

核心区边缘,一方面,随着开发区、科创走廊等新兴产业聚集区的建设,该区域成为大量外来就业人口的主要流入地;另一方面,由于大量新建商品住房,其对希望改善居住条件的青年也产生了较强的吸引力,从而形成青年集聚的年龄结构。

近郊区近年来经济、产业逐渐发展,但总体仍处于发展起步阶段,对人口吸引力较弱,基本处于人口迁入、迁出稳定状态,从而形成均衡的人口年龄结构。

远郊区受自然条件限制不适宜大规模开发建设,经济基础薄弱,人口吸引力弱,劳动年龄人口和育龄人口大规模迁出,老年人口留守,从而呈现出老龄化的年龄结构特征。

青年居住空间集聚形成机制

3.2 公共服务设施供需矛盾

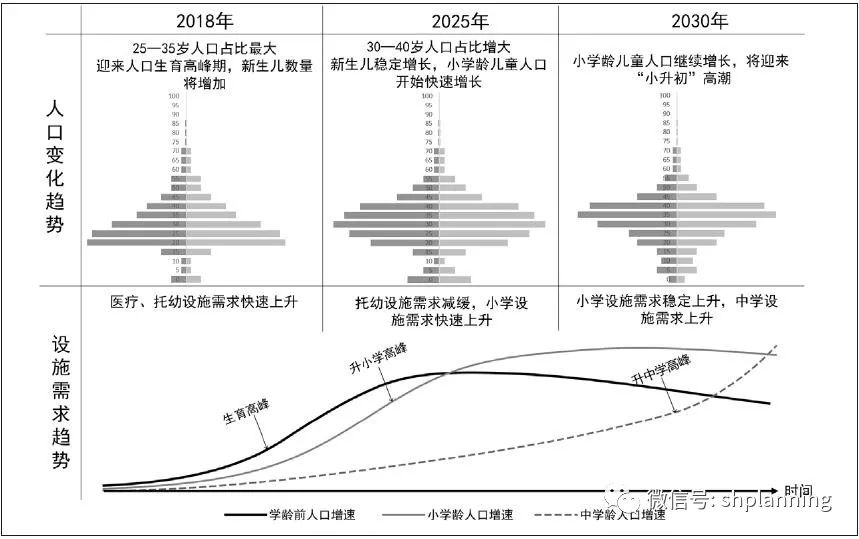

采用组群存续法推演3种人口年龄结构类型的变化趋势④,可以发现,伴随着生命周期的演变,杭州市下沙经济技术开发区、大江东新城、余杭组团等青年高度集聚区将相继迎来“婴儿潮”“上学潮”,对育儿、医疗、教育等设施产生巨大的需求,相同人口规模的青年集聚型街镇对幼儿园的需求将是均衡型街镇需求的2.0倍,是老龄化型街镇需求的2.9倍,传统的千人指标配置标准难以匹配,政府将面临巨大的公共服务设施供给压力;而“潮退”之后,相应服务人口的减少又将导致政府花费巨资建设的幼儿、教育等设施的闲置,形成资源浪费,公共服务设施供给状态将在“不足—过剩—不足”间来回切换。

青年集聚区人口与教育设施需求变化趋势

杭州市核心区边缘青年居住空间集聚带来的公共服务设施供需矛盾是我国当前开发区、高新区等产业新城建设中普遍存在的问题,也是制约生活空间质量提升的重要因素之一。因此,在公共服务设施规划、建设和管理时,需要考虑人口年龄结构和生命周期的动态演进,把握相应服务人口的时空分布,在时间和空间两个维度上匹配需求与供给,实现精细化的公共服务设施配置。

一方面,城市公共服务设施规划需建立动态追踪和评估的规划机制。基于实有人口、大数据等新数据和新方法监测人口规模、分布及结构的变化,把握相应服务人口的动态需求,做出与当前和未来需求相适应的设施布局方案,并定期精细化评估住房供应、各类公共设施配置、市政交通保障等方面与人口及其年龄结构的匹配度,及时进行政策和规划调整,动态投放各类设施,提升需求与设施在时空维度上的匹配。

另一方面,需要针对人口发展的不确定性和年龄结构的波动性,创新公共服务配置方法。首先,提高公共服务设施的共享性。其次,增强公共服务设施的服务弹性,降低需求波动对公共服务设施的影响。最后,在规划公共服务设施时,预留机动指标,进行设施和空间留白,应对未来的各种发展可能。

4.2 治本对策:反思极化开发模式,引导人口合理分布

杭州市差异性的空间发展是造成青年在居住空间分布上不均衡的根本原因。这很大程度上源于新区的极化开发模式,即将有限的资源集中于某一地理空间,并给予政策倾斜,从而使资源、技术、信息、资金、产业等经济活动快速集聚。在极化开发模式下,杭州市下沙、大江东新城、余杭组团等城市产业发展战略性平台的产业、住房迅速发展,在短时间内吸引了大量青年,形成人口外来化、年轻化的极端居住空间。

因此,仅从动态演进的视角完善公共服务设施配置只能缓解公共服务设施供需矛盾,要根本解决这一问题,城市规划需从人口结构角度对大规模、集中式、不均衡的建设模式进行反思。

一方面,需平衡近、中、远期城市核心区、近郊区、远郊区发展政策,从人口结构的角度探讨发展时序问题,引导产业适度集聚与分散,在产业薄弱地区发展特色产业,完善人口老龄化型区域住房建设、公共服务配置,促进青年的合理分布与流动。

另一方面,积极在青年极化区域混合不同功能,配置不同公共服务设施,吸引其他年龄人群,调节人口年龄结构。

-

基于生命周期理论,本文将20—34岁的人口定义为青年,其刚开始参加工作、组织家庭,是生育儿童的主力军,其人口规模决定着未来儿童的数量与未来人口走势。

-

由于新生儿数量登记相对困难,也不是公安管理关注的重点,幼儿人口数量可能偏少。

-

依据劳动年龄人口的变化趋势,即主力育龄人口与成年中期人口的比值和成年中期人口与成年晚期人口的比值,可以组合得到9种相互关系。在此基础上,将主力育龄人口、成年中期人口和成年晚期人口依次减少,呈现“正三角形”关系的人口年龄结构,定义为青年集聚型;将3类劳动年龄人口占比基本相同,关系为方形的人口年龄结构,定义为均衡型;将成年晚期人口显著多于成年中期、主育龄人口,表现为“倒三角形”关系的人口年龄结构,定义为老龄化型。

-

组群存续法是预测人口年龄结构的常用方法之一。但由于人口变化具有复杂性,即使采用组群存续法也无法完全准确地预测人口规模及其年龄结构。因此,在基于组群存续法预测人口变化的基础上,本文主要分析对特定公共服务设施需求的变化趋势,判断特定公共服务设施的大致供需关系,而非精准预测。

1、长按识别二维码加入国匠城知识星球

2、在各大应用商店可下载知识星球APP

3、在知识星球APP中搜索规划相关内容

原文始发于微信公众号(国匠城):杭州市青年居住空间及公共服务设施需求研究

规划问道

规划问道