【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《新西兰“双轨并行”公共住房政策制度的经验与启示》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

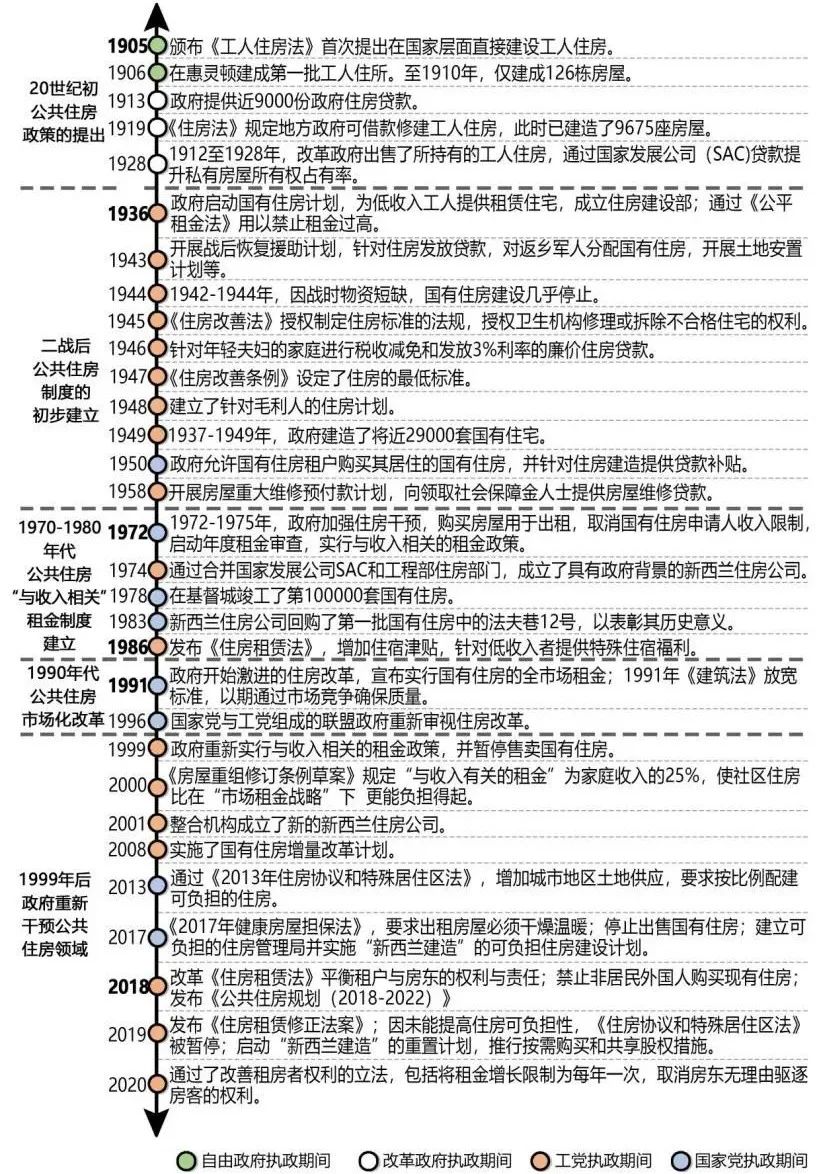

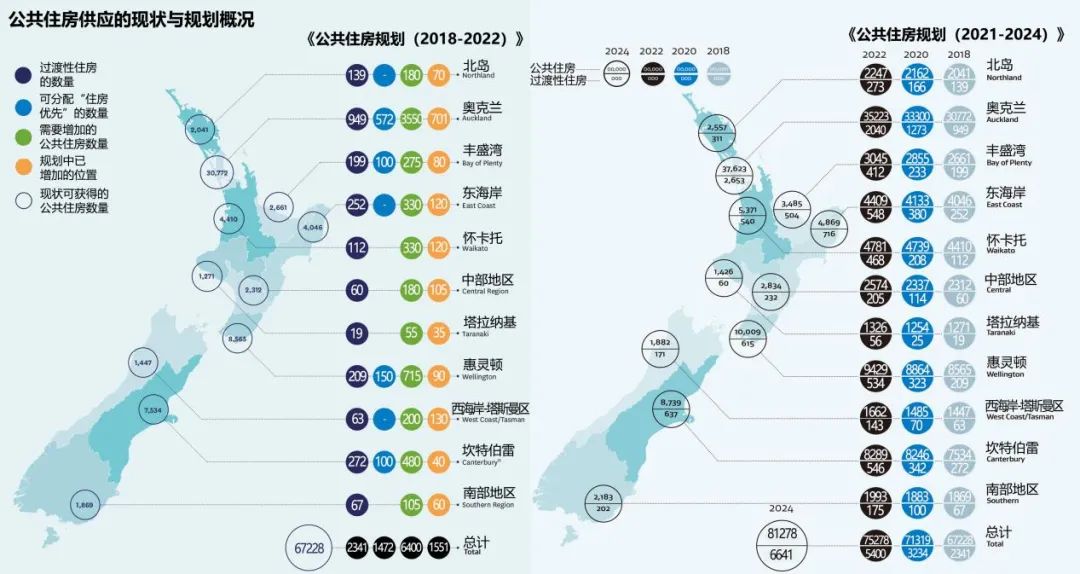

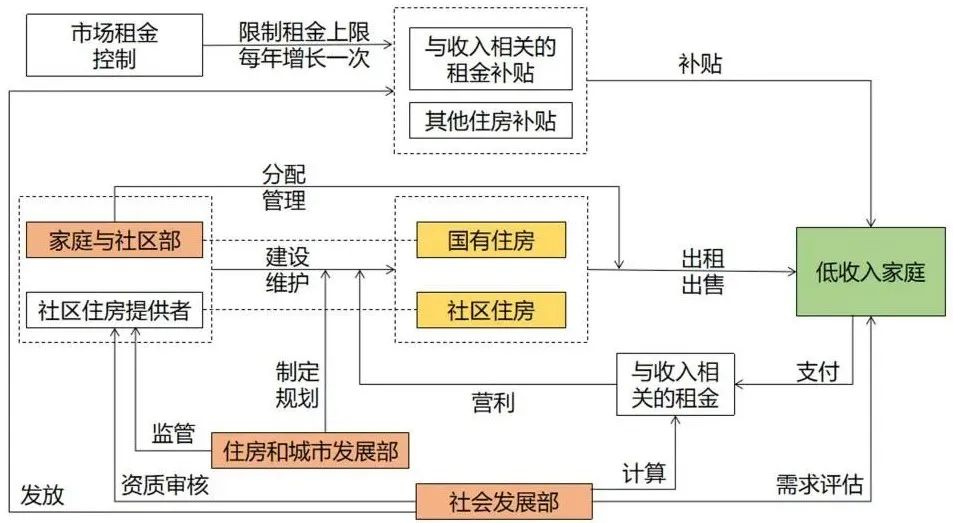

相较于新加坡为代表的实物补贴为主、德国为代表的货币补贴为主的保障政策,新西兰实物与货币“双轨并行”的公共住房政策与我国发展现状更为接近。自1905年提出公共住房政策,新西兰早期在国有土地上直接建设公共住房;二战后初步建立公共住房制度,开始大规模建设公共住房;在1970年代实行公共住房“与收入相关的租金”制度,租金设定为不超过住户家庭总收入的25%;1990年代受市场经济思潮的影响,公共住房实行市场化改革,以市场租金为基准按比例发放补贴,然而租金大幅上涨,导致低收入家庭难以负担,大量公共住房空置,城市住房问题加剧;1999年政府开始重新干预公共住房,恢复并优化了“与收入相关的租金”制度;直到今天,逐步形成了“住房连续体”(Housing Continuum)的保障体系与住房登记制度,对公共住房进行动态管理(图1)。

图1 1905—2020年新西兰公共住房政策演变历程

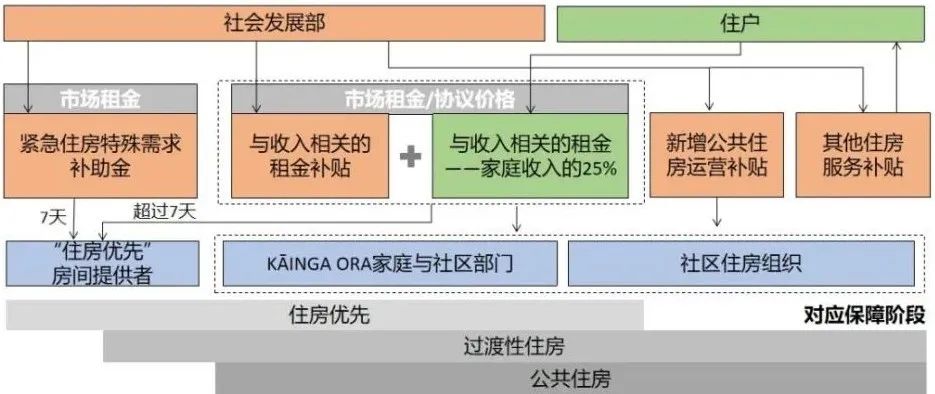

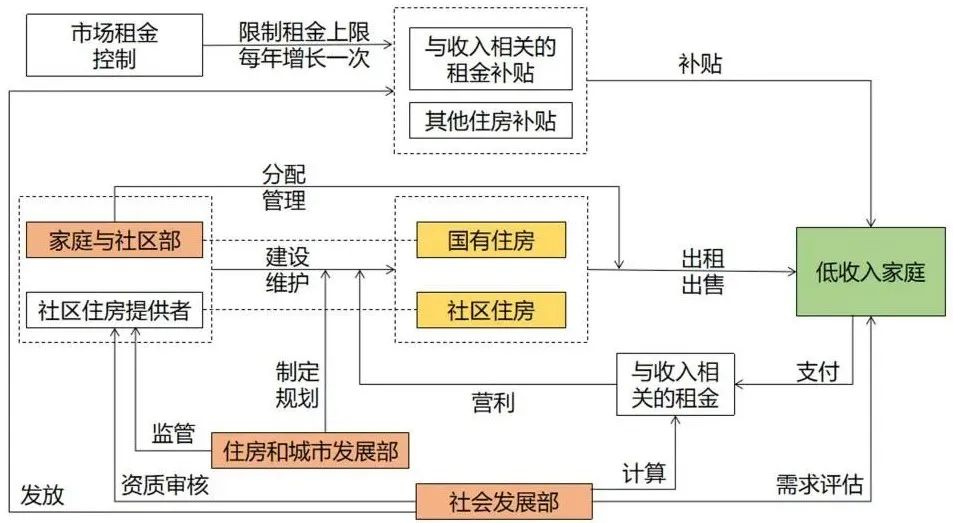

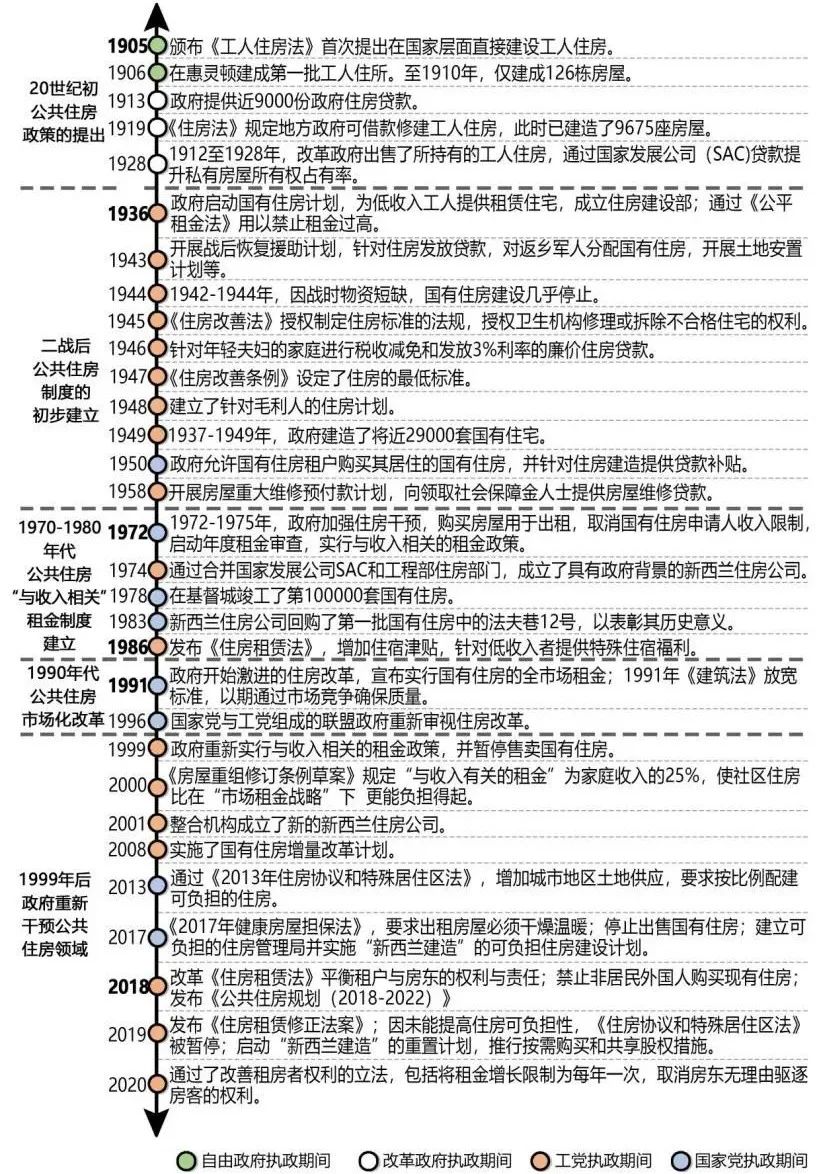

“住房连续体”是针对不同家庭发展阶段提供相应的住房补贴类型的总称(图2)。其中,实物补贴包括住房优先计划(紧急住房)、过渡性住房(12周的短期补贴住房)、公共住房(中长期补贴住房)以及可负担住房;货币补贴包括面向供给侧的紧急住房特殊需求补助金、建设补贴、租金差额补贴,面向需求侧的代缴押金、搬家补贴、购房优惠贷款等(图3)。通过相互衔接的实物与货币补贴的保障措施,帮助无家可归或居住在不安全环境中的人群获得安全住所,并逐步在住房市场上获得出租房屋,最终获得房屋所有权。

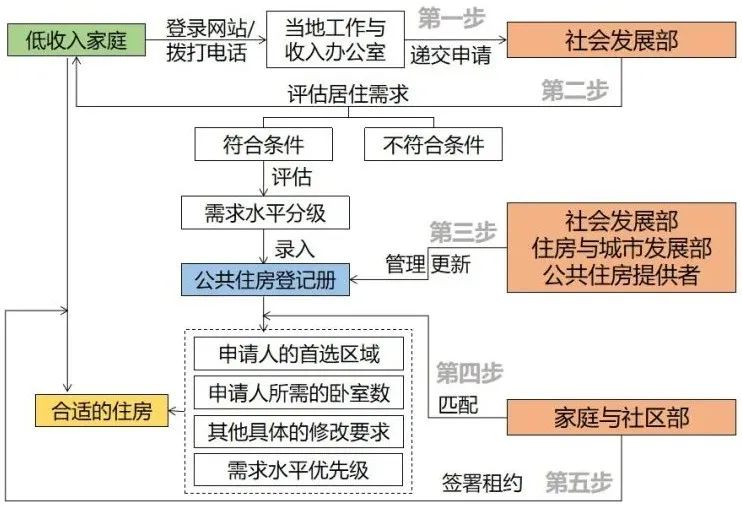

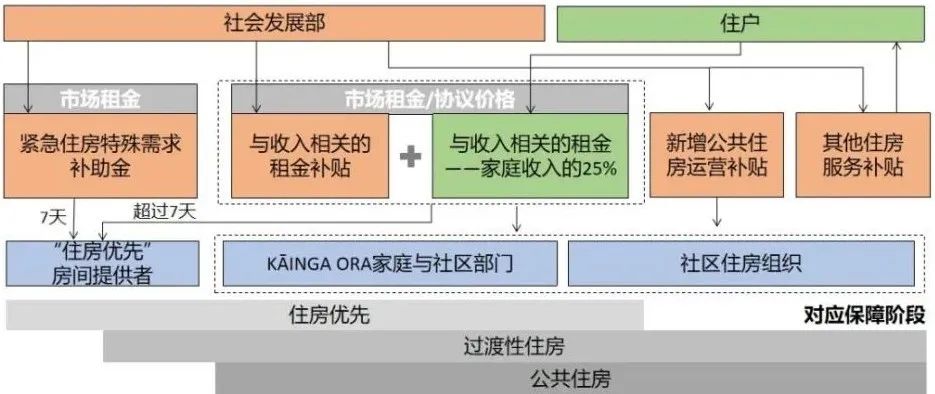

低收入家庭可以拨打当地政府电话或登录官方网页提交相关文件来申请公共住房。新西兰政府通过公共住房登记册对公共住房进行分配管理。收到申请后,相关部门将对申请家庭进行两次评估(图4),首先是电话初步筛选,评估申请人的住房情况、生活安排与每周收入,符合准入条件的家庭将被录入住房登记册;随后是面对面评估,了解申请人的经济情况、适合的公共住房类型,以及可以接受的至少三个居住地点,并划分申请人的需求优先级,结合空置住房情况和申请人居住需求,为最紧急的人优先分配(图5)。

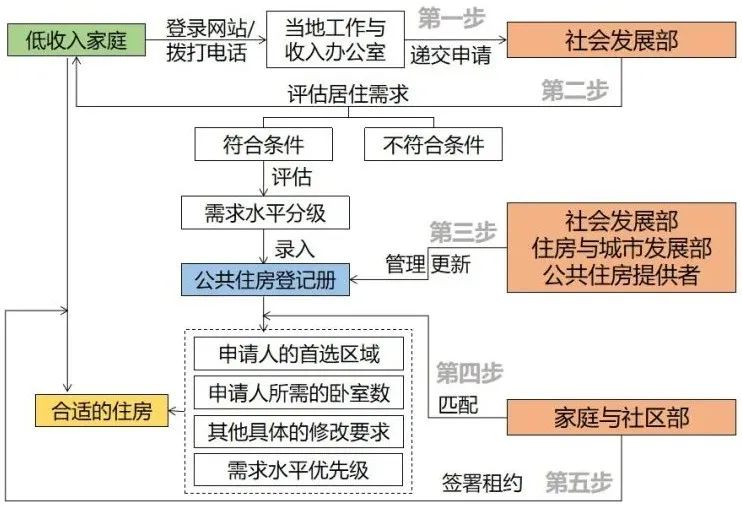

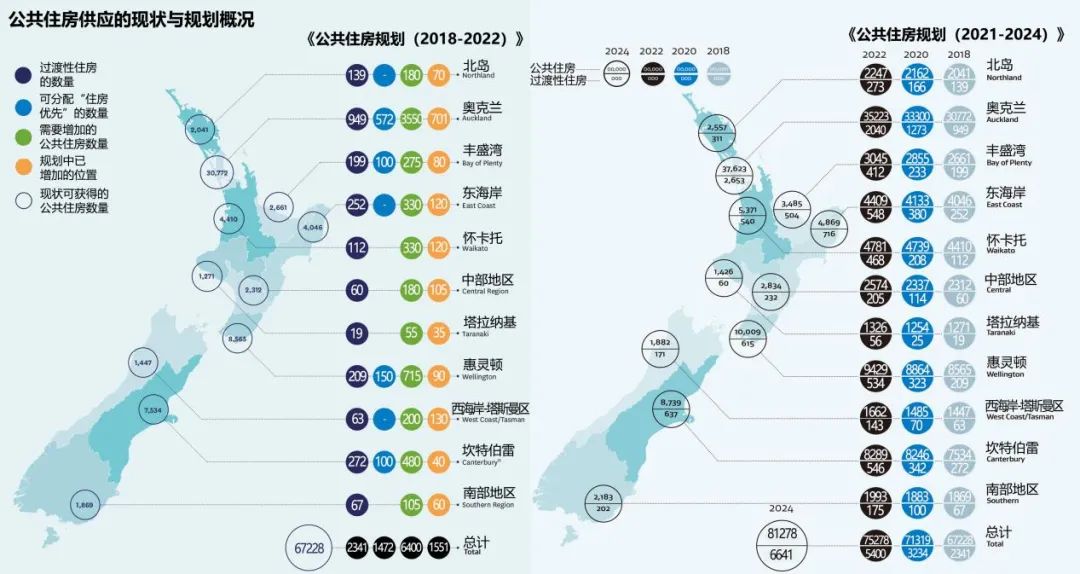

同时,结合公共住房登记册的信息统计分析,新西兰政府不断修正各地区公共住房规划与实施的目标与任务,扩大公共住房供给(图6)。

图6 2018年与2021年新西兰公共住房供应的现状与规划概况

综上所述,新西兰公共住房的政策制度优势体现在:

(1)需求侧更关注对居住需求的调查,并对调查信息进行定量化分析以指导住房规划的制定;

(2)供给侧设置多种相互衔接的实物和货币补贴类型,以满足低收入家庭在不同发展阶段的居住需求;

(3)供需匹配方面,通过住房登记制度实现对低收入家庭的动态化管理,通过“与收入相关的租金”制度提升低收入家庭的住房可负担性。

“十四五”期间在新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市,我国将力争把新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例提高到30%以上,未来政策趋势将采用“实物补贴+货币补贴”形式。结合我国国情,新西兰经验对完善我国保障性住房政策制度有如下启示:

(1)在保障房的分配管理方面,建立住房需求数据库,加强对申请人经济状况、家庭结构以及居住地点的意向调查;

(2)在城市规划设计领域,充分利用住房需求数据,形成保障性住房专项规划,确保住房的精准供给;

(3)在保障房的供应结构设计方面,丰富保障性住房的实物与货币的补贴类型,例如增加补充不同租赁时长、可灵活转换的实物补贴类型,以及住房实物供应不足时可进行补充的货币补贴类型。

(4)在租赁型保障性住房的租金定价方面,避免过度依赖市场,对市场租金进行调控的同时,设置更加精细的租金补贴标准。

作者:王婧磊,西安建筑科技大学,博士研究生。492744986@qq.com

于洋(通信作者),西安建筑科技大学教授、博士生导师。694969303@qq.com

【专家意见】文章聚焦新西兰公共住房的政策演变历程、实物与货币补贴的保障体系以及公共住房登记管理制度,为我国保障性租赁住房的发展提供经验借鉴,具有一定的创新和学术价值。

延伸阅读

回归后香港公共住房政策审视及实施成效——基于社会可持续性的视角

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 新西兰“双轨并行”公共住房政策制度的经验与启示【抢先版】

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)