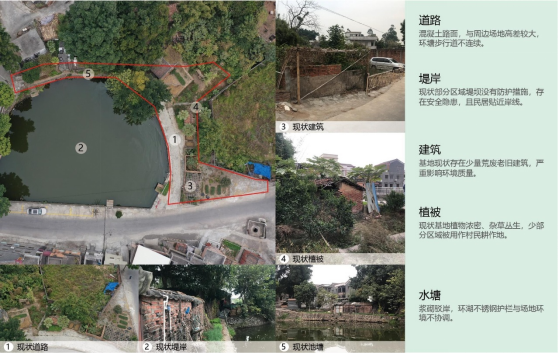

设计场地位于白庙松山村、建宁里村和新建陈鹤村、东和村的水塘边、建筑前后院等地,面积共约为0.56公顷。通过现场调研发现,村内公共绿地较少,预留绿化空间不足;临近水塘驳岸损毁严重,无防护措施,存在较大的安全隐患;流线混乱、公共设施分布不合理,且绿地功能单一,难以满足居民户外活动的需求;绿地植物群落结构不合理,杂草丛生,使用度不高、缺乏文化内涵。

白庙村绿地现状

3.1 设计主旨

设计依托司前镇丰富的旅游以及文化资源,以满足当地居民日常需求为根本,以地方文化为载体,打造山水秀丽、环境宜人的公共休憩空间。

(1)改造设计原则

开放便利性原则:加强场地通达性,设置开放式入口及绿地,方便居民到达,将场地打造成为乡村开放空间的主要构成元素。

文化协调性原则:在乡村人居环境整治中,凸显文化底蕴,充分展现当地居民生活品质,体现乡村独特魅力。

多样化原则:主要体现在活动空间的多样化,尽可能设置多种功能相互支持来满足人们的各种使用需求。

因地制宜原则:场地多位于水塘、道路转角、入口处等废弃地,充分利用现有场地条件,有效盘活农村废弃地,变废为宝。

经济性原则:场地选址结合拆旧复垦,充分利用闲置土地,提升土地资源利用效率;同时遵循经济性设计原则,选择成本较低、耐久性较高、方便维护的材料,最大程度降低建设成本。

白庙村、新建村小型休憩空间选址

(2)方案设计概念

小型休憩空间建设,坚持以人为本的理念,在规划布局、功能建设改造等多个方面,广泛征集群众的意见和建议。设计主题来源于宣扬集红色、人文、生态、政法于一体的“党建、振兴、文明和法治”,打造乡风民风美、人居环境优的新时代尚美乡村,弘扬乡村振兴战略的实施。

3.2 设计手法

(1)多样化功能使用:在清除农村环境治理盲区的基础上,以打造多元休闲复合空间为根本,通过多样化人性化绿地达到公共空间延伸的目的。

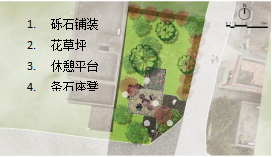

场地的多样性主要体现在休憩空间的多样化活动和多功能使用。以白庙村休憩空间为例,设计选用多种乡土植物,利用植物层次结构,构建开放式、半开放式、封闭式的空间,实现居民游憩、绿化遮挡等效果;设计人性化汀步引导空间,延伸场地至周边环境;合理规范垃圾处理点,避免因生活垃圾乱堆放带来的负面影响;利用不同植物特性(驱蚊、去味)有效治理厕所异味问题;排水渠增加驳岸设计,有效清除农村环境治理盲区;在景观亭、景观廊架下设置休闲桌椅供市民休憩,满足功能性的同时,创造出更加宜人的景象。

白庙村小型休憩空间设计图

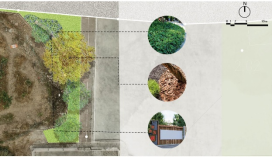

(2)植物搭配:选择乡土性花草地被植物,丰富植物的层次结构,加强绿化细节设计。

针对场地现状,科学合理地设计软质景观,调节植物在景观设计中的占比,多样性选择花草地被植物,加强乡村物种多样性,形成错落有致的层次结构。首先调研场地的基底环境,保留有价值植物,以乡土高大乔木作为主景树,园景设计实现”一园一景”;其次选用维护成本较低的小乔木和灌木弱化场地边缘线,勾勒园景中的竖向屏障;最后,结合植物生长特性、园林布局,搭配相适应的不同色彩的地被植物,打造四季有花、四季常青的园林景观。

白庙村小型休憩空间设计图

(3)文化保护与宣传:量身定制景观小品,打造多样化、人性化、生动化的宣传载体,同时突出本地特色,传承村庄人文风俗。

场地景观小品设计充分挖掘当地人文特色,保证设计方案既能体现地方特点、融入当地环境,又能节省工程造价。例如符合乡村文化的休憩平台、碎石铺装、景墙、健身设施等;利用多样宣传栏设计,响应不同的设计主题,在每个场地中搭配与设计风格协调一致的人文宣传栏、主题相关的标识语,在美化乡村生态的同时做到多样化、人性化、生动化宣传,多方面带动乡村振兴发展。

农村“四小园”主要是以规划设计为引领、以风貌整治为契机,结合“六治”活动,统筹建设有品质的“四小园”。

“四小园”建设对推动乡村人居环境整治有着巨大价值:在功能上,落实规划要求,满足村民对户外公共游憩空间的需求;在社会效益上,盘活乡村废弃地,美化村容村貌,作为窗口展示乡村振兴成果;在生态效益上,丰富乡村物种多样性,增强生态环境的稳定性。全面提升空闲土地利用率,有效缓解乡村绿地空间使用率不足的矛盾,采用更少的资源,创建更好的乡村环境。

规划有形,智慧无境:国地云讲堂本周五正式开讲

国地云讲堂交流群

长按识别下方二维码,

添加管理员微信,备注“云讲堂”。

专题

原文始发于微信公众号(国地资讯):打造生态宜居美丽乡村 “四小园”休憩空间建设实践探究

规划问道

规划问道