写在前面:

通过对广州市“十四五”时期城市发展的宏观背景进行分析,提出广州市综合交通规划的远景发展目标为建设全球重要综合交通枢纽。然而,从全球领先的交通网络连通水平、交通可持续发展水平、空间治理能力3个方面剖析实现目标的宏观逻辑。以宏观逻辑为基本框架阐述了广州市“十四五”综合交通规划的重大对策:持续扩大综合交通枢纽容量与腹地,建设绿色城市交通体系,提升交通与城市结合的治理水平,并在此指引下不断推进规划的具体实施。

景国胜

广州市交通规划研究院 院长 教授级高级工程师

研究背景

“十四五”时期是中国特色社会主义进入新时代后的第一个五年,“十四五”规划与以往的五年规划相比,呈现不同的特点。

1)战略导向性更加明显。

“十四五”规划的重要特点是新中国历史上第二次在“五年规划”中提出远景目标。面向2035年的远景目标锚定了未来15年中国经济社会发展的总体目标,为五年规划提供了明确对标的参照系。“十四五”规划作为新时代开局阶段的第一个规划,需要按照远景目标的指引不断推进各领域现代化[1]。城市综合交通规划的战略导向性体现为方向的确定与实施:一是服务全面建设社会主义现代化,人的现代化是现代化的本质,“十四五”综合交通规划应在改善连通性的基础上更关注治理水平与人的需求;二是服务战略实施,在确保指向正确方向的基础上,判断哪些项目最有利于战略目标的实现,将这些项目纳入“十四五”综合交通规划。

2)不确定性显著增加。

“十四五”时期,中国经济社会的宏观背景是百年未有之大变局的深度调整期、百年未遇之大疫情的持续影响期和“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。城市综合交通规划需要对未来具有充分预判,在不确定的发展形势中把握交通规划的确定性,具体体现为:一是更加关注国际国内形势,在全国一盘棋的交通网络规划中,强化枢纽城市的门户作用,更加重视服务可靠性更强的国内腹地,强化对对内开放的支撑作用;二是更加关注交通投入的可持续性,确保交通资本投入能够形成城市可持续产出的源头,发挥已建成或已确定的重大交通设施的引领和锁定效应①,根据交通设施的特性及时调整用地和产业安排。

长期以来,交通就是广州市的核心竞争力。2020年,《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“把城市重大基础设施建设作为决定城市高质量发展、巩固提升城市综合竞争力的关键变量,坚持国际综合交通枢纽这个立市之本、强市之基”[2],进一步明确了交通在“十四五”规划中的重要性。本文从广州交通发展的宏观逻辑视角,对“十四五”综合交通规划的思路与重大对策进行分析。

“十四五”综合交通规划的发展目标

到“十三五”期末,广州市已经初步实现了国际综合交通枢纽的目标。《广州市交通发展战略规划》将广州交通取得的成就总结为6个方面,主要体现为量的增长,包括对外交通客货运量、城际客运量、轨道交通和高快速路网里程均已达到国际领先水平。同时也提出6大问题,主要体现在缺乏质的提升,如对外交通枢纽的能级、城际联系的时效性、城市交通的体验以及交通与城市空间的融合等方面[3]。广州交通有必要在国际综合交通枢纽的基础上进一步提升定位。

通过对广州交通发展的全面分析,“十四五”综合交通规划将远景发展目标提升为建设全球重要综合交通枢纽。国际综合交通枢纽着眼于国际,主要体现国际连通水平。全球重要综合交通枢纽着眼于全球,不仅体现国际连通性,其内涵还可以进一步扩展为全球领先的交通网络连通水平、交通可持续发展水平、空间治理能力等方面。

1)全球领先的交通网络连通水平。

广州市的综合交通枢纽将以更高交通网络连通水平实现“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”;以更高的国内交通网络连通水平,推进更高的国际连通水平,储备充足的容量,保持强大的韧性,减少枢纽的衔接摩擦力,提升枢纽的经济竞争力,使更多的乘客选择“经广飞”、更多的货物选择“经广邮”。

2)全球领先的交通可持续发展水平。

3 000 km的多层次轨道交通网络成为居民出行的基本盘,保障90%以上居民的通勤时间控制在45 min以内,以此减少通勤的焦虑感及不确定性,降低通勤对生活时间的挤压,减少机动车对漫步与骑行空间的侵占,使居民的通勤出行更无感,行街②体验更有感。

3)全球领先的空间治理能力。

将大数据、云计算等交通新技术引入定量分析模型,从预测转向预报,针对各种正常和突发情况,精准施策实现设施的全生命周期管理,充分发挥既有交通设施的锁定作用;在存量更新和科技迭代的条件下,对交通资源精准匹配,实现交通导流从大水漫灌转向精准滴灌。

“十四五”综合交通规划的宏观逻辑

1

全球领先的交通网络连通水平:以更高的国内连通水平促进更高的国际连通水平

1)宏观背景:新经济时代和新发展格局。

在新经济时代,信息化和人力资源成为发展的主导力量,经济地理结构将从中心-外围型结构升级为枢纽-网络型结构。新时代的中心城市发展策略就是要强化枢纽-网络的覆盖范围,网络覆盖范围有多大,资源配置能力就有多强。

大国经济的重要特征是必须实现内部可循环,并且提供巨大国内市场和供给能力,支撑并带动对外循环[4]。交通是国民经济和社会发展重要的基础性、战略性、引领性产业,在新发展格局中,国内交通网络是支撑国内大循环的基础设施,而国际交通网络更多的是国内网络的延伸。

2)发展逻辑:从做强国内交通网络到做强国际交通网络。

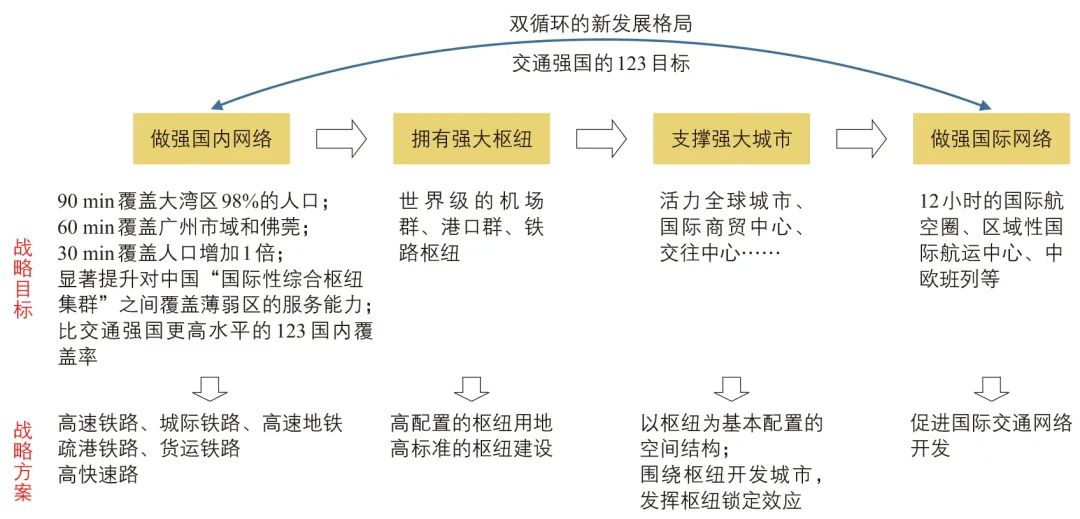

在新经济时代和双循环格局的宏观背景下,广州市提升交通网络连通能力的宏观逻辑是:从进一步做强国内交通网络开始,支撑广州市成为国内大循环的中心节点,在此基础上推动枢纽规模的扩大,从而支撑广州市在网络中的能级提升,进一步做强国际交通网络,使广州成为内外循环的战略链接节点(见图1)。

图1 建设国家战略链接点的宏观逻辑

目前,广州市国内腹地的不足,尤其是作为基本盘的大湾区腹地的不足,导致枢纽规模和城市能级受限,进而阻碍国际连通水平的进一步提高。因此,广州交通的发展路径是通过多种交通方式的衔接、对外交通枢纽与城市交通的衔接,扩大广州综合交通枢纽的辐射范围,保障对外交通枢纽的容量,促进国内国际连通水平的同步提高。

2

全球领先的交通可持续发展水平:以通勤出行的无感推动行街体验的有感

1)宏观背景:出行幸福感与创新空间的需求。

广州城市交通存在道路堵、地铁挤、公共汽车慢等问题,增加了市民出行的焦虑感和不确定性,已经成为降低市民幸福感的主要因素之一。

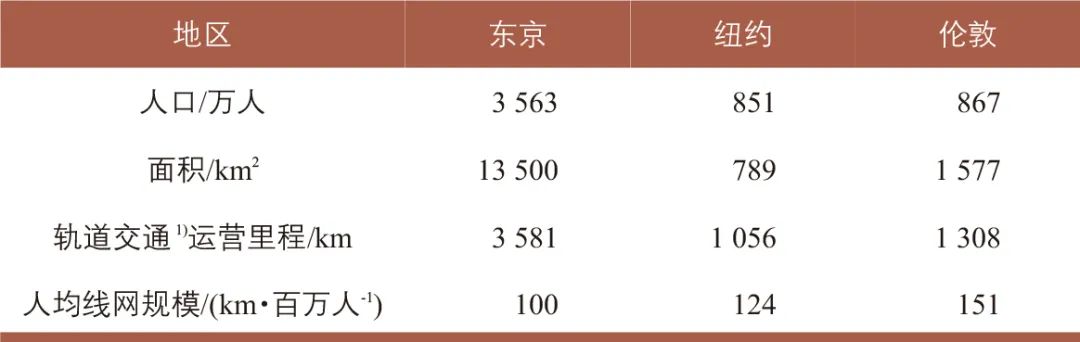

在所有城市交通方式中,轨道交通是可靠性最强、运能最大、空间利用最集约的交通方式。从纽约、伦敦、东京等国际大都市的经验看,求解城市交通体验问题的关键在于构筑以轨道交通为基本盘的城市交通系统。在这些城市,轨道交通的规模与人口规模存在近似1:1的关系,即每1 000万人对应1 000 km轨道交通运营里程(东京1:1,纽约1:1.24,伦敦1:1.5,见表1)。

表1 东京、纽约、伦敦等大都市的人口与轨道交通规模

1)含城际铁路、市域铁路、地铁、轻轨等。

2008年全球金融危机后,人们认识到创新是激发经济新活力、迈向新的经济循环的关键。纽约市压缩机动车道空间,鼓励步行和骑行,开展以完整街道为目标的“抢街”行动,对占公共空间80%的街道进行大张旗鼓的改造[5]。这一做法为纽约的创新活动提供了空间基础,支撑了纽约在高密度大都市开展科技创新的“东海岸模式”,这一模式与以硅谷为代表的“西海岸模式”一起成为世界范围内科技创新的两种主要模式[6]。

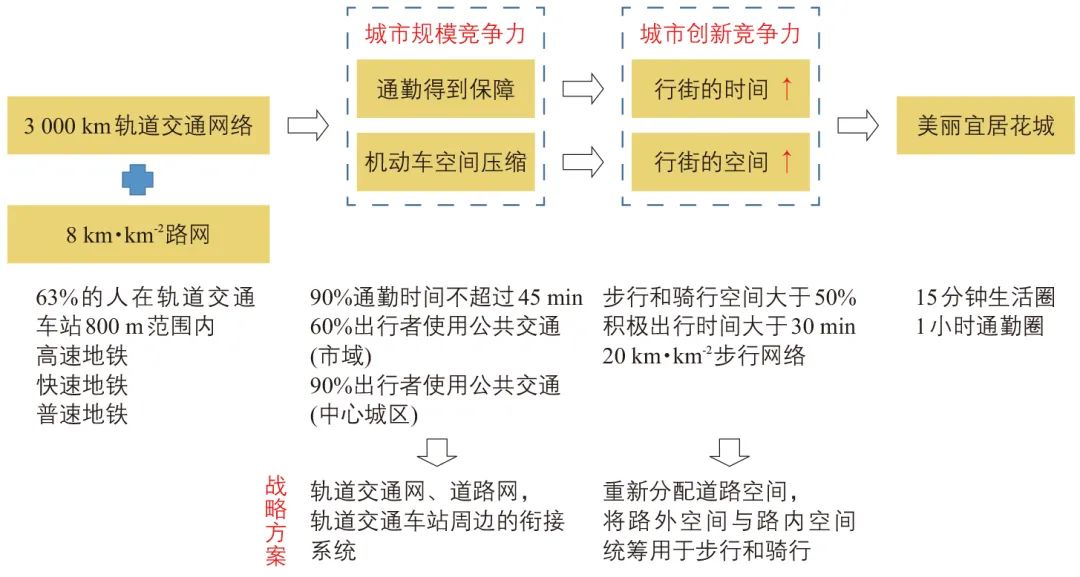

2)发展逻辑:以轨道交通为基础,促进“双减双增”。

广州市交通可持续发展建立在大规模轨道交通网络与高密度道路网络基础上,依靠约3 000 km的轨道交通线路和中心城区8 km·km-2的道路网络实现到2035年通勤出行更无感。提高轨道交通和公共汽车交通服务的覆盖率,63%的市民在800 m范围内能够到达轨道交通车站;减少换乘导致的焦虑感,车外换乘时间控制在15 min以内。在城市空间不断扩大的情况下,90%的市民通勤时间控制在45 min以内,可自由支配的弹性时间更多,拥有更多的行街时间;在大多数市民选择轨道交通出行的基础上,道路空间向步行和骑行倾斜,市民拥有更多的行街空间。最终,实现“双减双增”,即平均通勤时间减少、机动车道路空间比例减少(生活性道路空间提高到50%以上,现状为34%)、步行和骑行的时间增多、步行和骑行的空间增多(见图2)。

图2 实现绿色出行新体验的宏观逻辑

3

全球领先的空间治理能力:以智慧交通规划系统支撑存量更新与科技迭代

1)宏观背景:存量更新与科技创新。

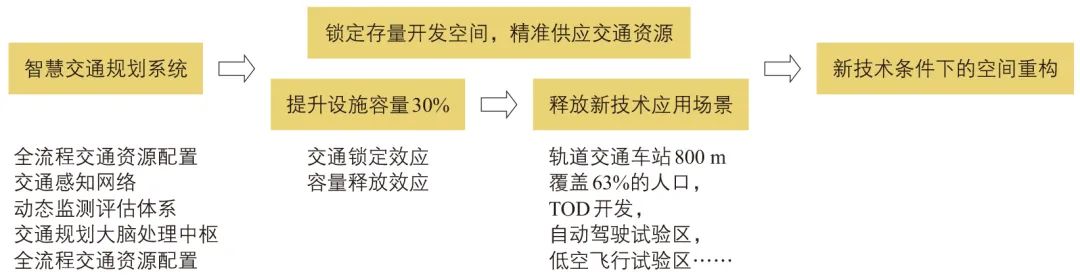

广州市已经进入土地资源紧约束时代,即将开展大规模存量更新,根据《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》,计划三年内拆旧建新83个城中村,五年内拆旧建新183个城中村。在存量更新中发挥交通锁定效应,将轨道交通车站作为旧村更新的必要条件,从整体上改变交通与用地不均衡的现象。

以信息技术为代表的新技术主要在中美两国大量出现,根本原因是两国的超大市场容量提供了试错和成长的空间。与城市相关的新技术最有可能在超大城市出现并走向成熟。未来,自动驾驶、低空无人机等交通新技术在进入城市的过程中需要交通系统提供更多的富余交通空间,交通规划大脑应在提升系统容量30%③的基础上,为新技术创造更多的应用场景。

2)发展逻辑:以智慧交通规划系统为基础,推动存量更新与技术迭代。

城市交通面临着存量改造与新技术涌现的双重考验,一方面核心区的大量低效用地面临再开发,用地效益和品质的提高必然诱发更多的交通需求,给有限的交通系统增加更多的交通压力;另一方面新技术的大量涌现,使交通产生重大甚至颠覆性变化。通过智慧交通规划系统提供更精准的交通治理,提高交通系统的承载力,保障城市交通的正常运作,对城市空间治理十分必要(见图3)。

图3 交通对存量更新和科技迭代发挥作用的宏观逻辑

“十四五”综合交通规划的重大对策

1

持续扩大综合交通枢纽容量与腹地

1)做强国内网络。

将高速铁路、城际铁路等高效、集约化的交通方式延伸进广州中心城区和航空枢纽,扩大广州市的国内腹地,提升广州交通服务全国的能力。具体包括:引高铁进中心城区,建设广州至广州南联络线、广汕高铁新塘至广州东站线路、广州站至广州东站线路、京广高铁北站至广州站联络线等;拓展机场辐射腹地,在广州白云国际机场规划建设“2条高铁+2条城际+3条地铁”的轨道交通网络;大力推进海铁联运体系建设,推进南沙港铁路及配套站场建设,提升南沙港区海铁联运的市场竞争力。

随着高铁和城际网络的延伸,广州中心城区和航空枢纽(白云国际机场)的辐射范围不断扩大。以广州白云国际机场为例,临空经济区(陆路30 min可达)、同城化区域(陆路60 min可达)和城市群(陆路90 min可达)覆盖的空间范围显著提升。到2025年,30 min内抵达航空枢纽的人口预计比2018年增加30%,达到1 446万人,更多的地区能够拥有临空优势,获取发展机遇;60 min可覆盖广州和佛山、东莞等临近城市;粤港澳大湾区内80%的市民可以在90 min内抵达广州中心城区和航空枢纽(见表2)。

表2 广州白云国际机场交通网络覆盖范围

2)扩大枢纽规模。

以多航站楼与多机场体系并重,扩大航空枢纽规模。至2025年,建成具备5条跑道、3个航站楼的一流门户枢纽机场,实现白云国际机场年旅客吞吐能力突破1亿人次;构建以白云国际机场为核心,珠三角枢纽(广州新)机场,南沙、黄埔、从化等通用机场为辅的多机场体系。

以南沙港为核心,扩大航运枢纽规模。建设南沙港区和新沙港区南部码头区专业深水泊位,保障港口基础设施适应运输船舶大型化发展趋势,引导货运功能向南沙港区、新沙港区、黄埔新港集聚。

构建多枢纽布局的铁路枢纽体系,形成“五主四辅”“多站布局、多点到发,客内货外、互联互通”客运枢纽格局。

2

建设绿色城市交通体系

1)建设轨道上的广州。

结合广州市域空间层次拓展,根据轨道交通服务范围、线路功能和服务目标,将轨道交通线网层级划分为市域快线A型(高速地铁)、市域快线B型(快速地铁)、城市普线(普速地铁)。在国铁、城际铁路、跨市高速地铁的基础上,搭建城市快速地铁网络,补充城市普速地铁,组成多模式轨道交通系统,逐步实现轨道交通主体地位。

一是推进高速地铁、快速地铁建设,加强主城区至副中心和外围城区之间的快速联系;二是加密主城区普速地铁线网,提高轨道交通服务覆盖;三是开展第四期轨道交通建设规划方案研究,完善多层次轨道交通网络,实现重要客流走廊全覆盖,推进外围片区中运量交通相关线路的前期研究,适时启动建设工作。

2)建设高品质的道路空间。

以“完整街道”理念加强道路红线内外城市活动要素的整合,整体打造城市线性公共开放空间。重点关注步行空间最大化、步行和自行车骑行安全性,保持路面公共服务设施、景观绿化等布置与道路线形一致,提高道路名称辨识度,满足所有道路使用者的多元化需求。注意交通转换节点中转向车道的通行能力与路段通行能力之间的匹配,加强城市交通规划与道路工程设计、交通管理间的衔接,促进各交通方式之间的协调。打破职能部门的行业壁垒,建立规划、交通、市政、景观绿化、建筑、管理等相关部门主体共同参与的一体化工作平台,做到图纸统一、建设统一、管理统一。

3

提升交通与城市协调的治理水平

1)构建以轨道交通车站为中心的生活圈。

研究15分钟生活圈的产业多样性,增加公共服务配套,降低生活成本。形成以轨道交通车站为中心的社区生活圈,着重引导车站与周边地块直连直通,实现轨道交通车站步行15 min的服务半径提高20%。以轨道交通网络容量为限制,制定全网开发指引,确保城市开发与线网能力相匹配。

2)建立交通与城市更新协同机制。

通过宏观效果监测、中观行政管理、微观规划管控强化交通对城市更新的引导,推动城市更新5年后职住平衡不断优化。轨道交通车站800 m覆盖率将由现状39.0%增加至55.2%,全市职住比由现状52%提高到59%,产居比(产业与居住建筑面积的比例)由现状15%提高至25%,支撑构建30分钟通勤圈。

写在最后

中国特色社会主义进入新时代后,城市发展的整体性和协调性日益凸显,这对城市综合交通规划提出了更高的要求。城市综合交通规划比以往任何时候都更加需要提高站位,主动谋划,从2035年的远景目标去思考近期发展策略,从国家发展的大局去思考城市发展的格局,从人民美好生活的需要去思考交通体验的供给,从促进融合的角度去思考交通的引领性。基本实现现代化是一个庞大的系统工程,交通规划也包罗万象,本文尝试把握“十四五”时期城市发展的宏观脉络,从宏观逻辑的角度总结“十四五”城市综合交通规划的一些思路和对策,并在此指引下不断推进规划的具体实施。

注释:

①锁定效应(Lock-in Effect)指由于基础设施投资的寿命延长,给基础设施选择带来的限制,也可延伸为对整个城市空间格局、发展模式的限制。这一概念在《广州市交通发展战略规划》中被提出,并作为一种重要的规划理念指导广州市国土空间规划交通方案的编制。还可参考《城市交通》2019年第4期《大城市国土空间规划中交通规划编制方法探索》一文的相关论述。

②行街是粤语中“逛街”的意思,虽然不属于通用词语,但考虑到这一概念是广州市交通发展战略规划中的原始表达,能够体现步行与本地文化特色的结合,也能够表达出更悠闲的体验式步行的概念,所以在文章中采用这一表达形式。

③该数据引用自《广州市交通发展战略规划》成果,在综合各种情景的基础上,利用模型数据综合测算所得。

《城市交通》网络首发文章

DOI: 10.13813/j.cn11-5141/u.2022.0004

作者:景国胜,江雪峰,周志华

封面图片来源:图虫·创意

点击“阅读原文”查看

“观点集萃”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2021025期

编辑 | 王小方 张斯阳

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):景国胜 | 广州市“十四五”综合交通规划的宏观逻辑与对策

规划问道

规划问道