为了更好地传播知识,推动期刊国际合作,本刊与国际学术期刊International Review for Spatial Planning and Sustainable Development (IRSPSD) 杂志达成网络合作,不定期推送友刊的精选文章相关内容。读者们可以借此了解更多国际空间规划和可持续发展研究的新动向。欢迎大家批评指正。

Rural to urban transitions at Shanghai’s fringes: Explaining spatial transformation in the backyard of a Chinese mega-city with the help of the Layers-Approach

上海边缘农村向城市的转变——运用分层法分析中国特大城市后花园的空间变化

Keywords: Chongming Eco-Island, Governance, Layers-Approach, Resilience, Shanghai, Urban Delta, Rural-Urban Transition

关键词:崇明生态岛,治理,分层法,韧性,上海,城市三角洲,乡—城转变

河流三角洲是贸易与城市化进程的战略要地,同时它也极其脆弱:农田流失、自然多样性降低和洪水等问题威胁着生态与生命安全。中国长三角地区经济发达、人口密度大,土地利用矛盾尤其突出。土地资源稀缺促使开垦不断加剧,损害了现有的生态结构。本文以上海崇明岛为例,探讨土地与水域边界的土地利用矛盾。

全球城市发展的进程一直由现代主义和技术专家方法主导。尤其在二战以后,人们普遍认为规划蓝图可以控制社会和物质空间的发展进程。而近年来发生的一系列戏剧化的自然、社会冲突让人们意识到,我们急需一种更加灵活、更具韧性的空间规划方法。当今社会的话语权正在发生变化。

在中国,以GDP为导向的动机在规划决策中占主导地位,这会对环境和生活质量产生附带的损害。本文将针对一些看似不可控的空间发展现象进行理论化梳理,并提出基本建议以推进更具韧性的空间发展,减轻对自然和人造环境的负面影响。

1 分层法——一种“灵活的政策工具”

为了达到正确理解和理论化的目的,本文将以分层法(Layers-Approach)作为理论框架。分层法在世界范围内的规划实践中有着显著的影响力,尤其是自1970年代以来在欧洲得到了长足发展。

分层法的起源可追溯至伊恩·麦克哈格(Ian McHarg)的思想。在他的专著《设计结合自然》中,麦克哈格认为人类应该顺应自然和生态,与之合作,而非与之竞争。他提出一种规划的“千层饼模式”(layer-cake),即以因子分层分析和地图叠加技术为核心的生态主义规划方法[1]。德霍格等(De Hoog et al)进一步发展了分层法,将规划系统分为三个层次:地理形态基础(底层[substratum])、中间的基础设施系统(网络[networks]),以及最终的土地利用模式(占用[occupation])。三个层次的发展速度各不相同,但彼此间又互相作用[2](表1)。

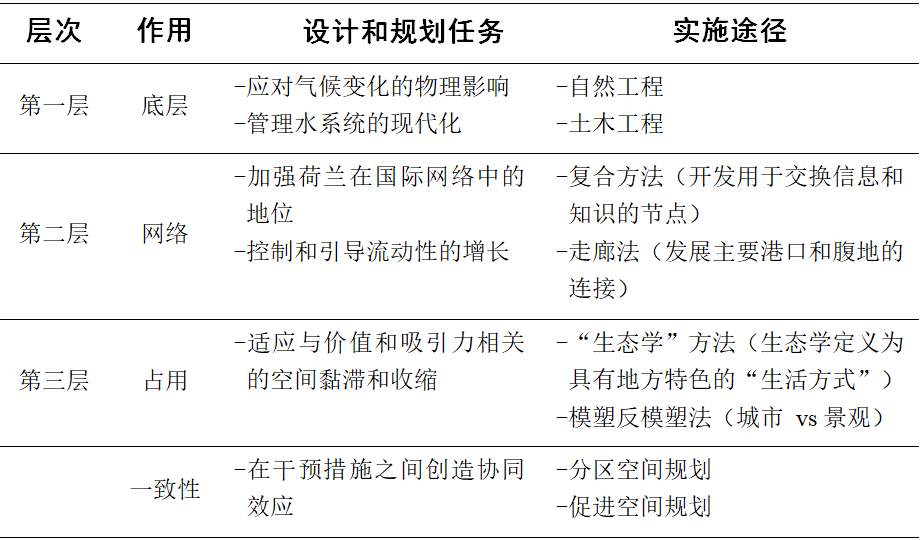

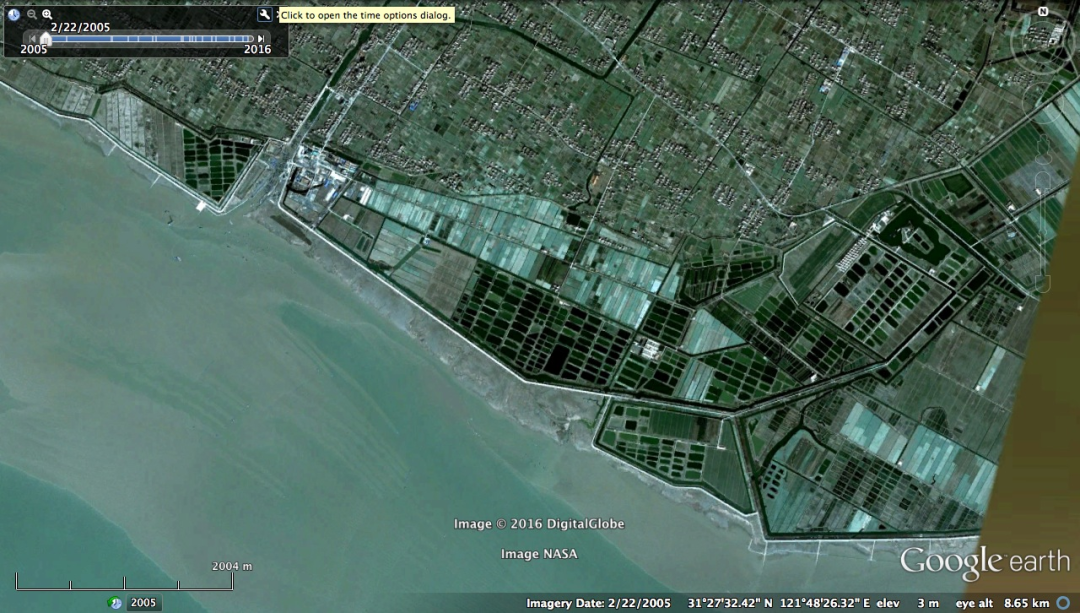

表1 分层法的设计规划任务和实施途径(以荷兰空间规划为例)

资料来源:参考文献[2]

赛蒙斯(Sijmons)认为分层法是一种“灵活的政策工具”,它能有效地帮助组织空间规划的优先事项,分析不同行为人的地位、责任和相互关系[3]。分层法的诞生象征着对机械规划和操纵自然思想的批判,对中国的规划亦有借鉴价值。

分层法中的层次,按照用地类型可对应私有域(占用层)、公共域(网络层)和自然系统(底层)。其中公共域应该根据各层的动态设置优先级,且与自然系统互动最多。然而,这样的结构也会受政治影响而转变:在由中央集权向市场主导过渡的政治环境里,自下而上的治理方式也随之出现。这种转变会对分层的顺序产生影响,占用层的地位被强化,超越了此前网络层的位置。占用层和网络层之间如何相互协调?如何在与底层保持关联的同时朝着更有韧性的方向共同发展?在目前欧洲的讨论中,有一种意见是转向“与自然共建”,为自然系统(底层)中的“自下而上的过程”创造更多空间,以防止洪水等灾害;并指出如何以及在何处为城市和经济发展创造条件。这些意见对于政策制定有着极其重要的价值。

简而言之,传统的技术专家方法正在逐渐被更加有机的方法所取代。

2001年,崇明岛成为中国可持续发展、绿色能源和生态环境国家示范岛区,国家生态文明试验区。本文运用分层法来解释人类行为和自然干预如何改变该岛的空间结构,三角洲地区又面临着怎样的矛盾与压力。

(1)底层的转变与挑战

由于长江入海口的泥沙沉积作用,自古以来上海的海岸线都在缓慢东移。公元8世纪之后,长江口较小的岛屿和沙洲形成了崇明岛的雏形。1950年代“大跃进”时期,人们在崇明的开垦圩田上建立了大型国有农场。到了近现代,一些滩涂被围垦,用于满足上海市区日益增长的用地需求和农产品供应需求。然而,这些圈围土地使三角洲更易受洪水侵袭,伴随而来的湿地流失也对生态系统极为不利。

资料来源:崇明三岛总体规划(2005—2020年)

2009年,连接上海市区—崇明岛—江苏的隧道大桥项目开通,原先需乘坐45分钟轮渡才能从上海抵达崇明,现只需20分钟车程,这也使崇明岛成为开发建设的新目标。桥隧的贯通不仅连接了崇明岛与外界,还导致岛内房价迅速上升,发展压力随之增加。当地的景观、基础设施、土地利用和生活方式也在飞速变化。

(3)占用层的转变和挑战

崇明当地居民多数过着与上海中心城区全然不同的传统乡村生活,但越来越多的年轻人离开崇明,去上海或其他地方寻求发展机会,尤其是2001年崇明岛成为国家生态岛以来,当地的经济发展和就业机会微乎其微。崇明岛作为生态岛政策的国家试点区域,要向世界展示可持续发展的实现方式。为实现该目标,国家提出了乡村旅游等几种经济补偿策略。但正是由于政策改善了一些地区的基础设施,针对上海市区居民投资目的的大型房地产项目也顺势开发。在东滩和海永镇,这种现象尤为明显,如此开发不仅与生态建设的目标相悖,还会影响到当地的生态价值。

东滩位于崇明岛东侧,有两处湿地被列为拉姆塞尔公约湿地,2002年被《湿地公约》秘书处列入国际重要湿地名录(两者均为国际性的湿地保护公约名录),是国际迁徙鸟类的重要栖息地,生态价值较高。2003年,毗邻此地的东滩生态城开始开发,旨在建设一个能容纳50万人的零碳项目。该项目的实施体现了中国希望在快速城市化的背景下进行可持续发展探索的意愿。

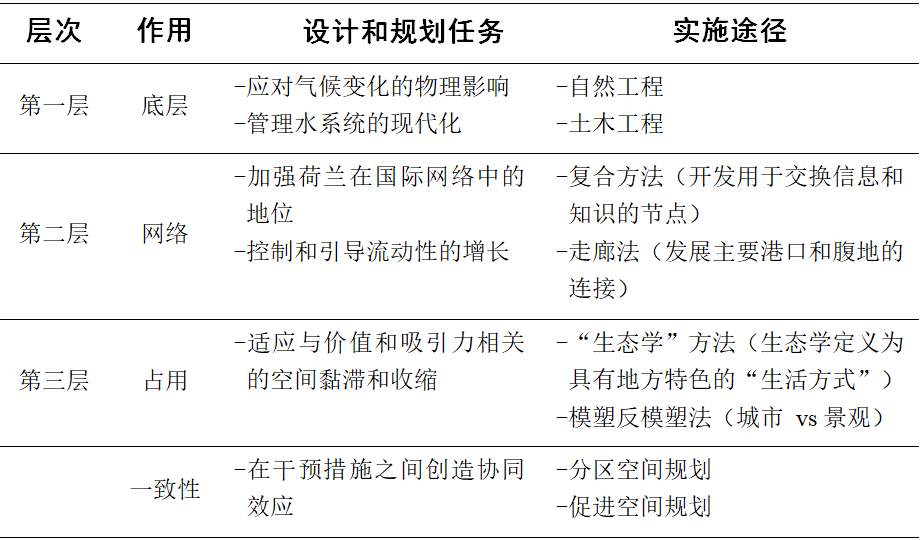

然而由于资金、政策等一系列问题,项目最终还是搁置了。目标调整后建设工作重新推进,但起初的生态目标不再,转而建造起高尔夫球场和豪华别墅,周边的绿化多用外来奇珍植物,必须采用专门的园艺养护。此情境下的“生态岛”,无疑更像是经历了一场以绿色为名的“扫荡”(图2)。

图2 上图为2005年的东滩,有鱼塘和稻田;下图为2016年的东滩,已建成高尔夫球场和别墅

图片来源:Google Earth, 2017.2.11

由于自然沉积作用,崇明岛的原始自然边界逐渐北移,因此现在岛的北端有极狭窄的一块区域(约50平方公里)隶属江苏省(南通市海永镇),不在生态岛政策范围内,因此这里的问题又是另一种情形。海永镇借机在此开发了一个10万居民的新城,名为“上海长岛”。2013年这里的湿地和滩涂就已被开垦;2015年住房建设开启,主要建造别墅和40层高的摩天大楼,工程时间短,沉降等风险大。楼盘的买家同样多是来自上海市区,且以投资为主要目的。住房建设引发最主要的问题是生态破坏——超过5平方公里的湿地被抹去。根据2016年央视的新闻报道,该项目已被中央政府警告并暂停,但在第二年项目就继续启动建设。

图3 上图为2004年7月海永镇北部的湿地;下图为2016年4月相同位置,可看出大面积的土地围垦和房地产开发

图片来源:Google Earth, 2017.2.11

3 讨论与结论

中国的治理体系目前是按照严格的自上而下的等级制度组织的。然而,地方层面(尤其是地方政府和中小企业)的倡议和决定,通常更具决定性。通过崇明生态岛的案例我们可以看到,自上而下的规划目标与实际生活之间存在差距。生态岛政策旨在保护该岛免受大规模城市开发的影响,但2017年崇明由县转区,两条铁路连接线也在规划或建设中,这些政策足以说明地方发展同生态岛的建设目标之间存在矛盾。

分层法将底层设定为优先治理的主导层。但在中国,实际情况却与此不同。对经济发展的追求使占用层占据绝对的优势地位,底层往往被忽略,由此引发了不同层次的矛盾。

笔者认为重新认识和利用现有的自然价值、景观和水系统,是缓解自然与社会间脆弱平衡的有效解决之道。在决策过程中,应充分尊重生态价值,以底层为主导,学习如何“与自然共建”,让规划更具韧性。

参考文献

[1] MCHARG I. Design with Nature[M]. New York: The Natural History Press, 1969.

[2] DE HOOG M, SIJMONS D, VERSCHUUREN S. Het Metropolitane Debat[M]. Bussum: Thoth, 1998.

[3] SIJMONS D. Landkaartmos en Andere Beschouwingen over Landschap[M]. Rotterdam: 010 Publishers, 2002

作者:哈利·登哈尔托赫(Harry den Hartog),代尔夫特理工大学建筑学院城市规划系,客座研究员;同济大学建筑与城市规划学院,讲师,研究员。harry.den.hartog@urbanlanguage.org

引用本文:DEN HARTOG H. Rural to urban transitions at Shanghai’s fringes: explaining spatial transformation in the backyard of a Chinese mega-city with the help of the Layers-Approach[J]. International review for spatial planning and sustainable development, 2017, 5(4): 54-72.

DOI:https://doi.org/10.14246/irspsd.5.4_54

* 原文为英文,以上中文内容由 IRSPSD 福州编辑部提供。

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊导航 · IRSPSD精选 | 上海边缘乡村向城市的转变——运用分层法分析中国特大城市后花园的空间变化

规划问道

规划问道