近期,继南京、福州、成都、长株潭都市圈之后,第5个都市圈发展规划——《西安都市圈发展规划》(以下简称《规划》)日前正式获得国家批复同意。中国城市规划设计研究院参与了陕西省发展改革委组织的规划研究和编制,本文为陕西日报记者杨晓梅对王凯院长等专家的采访内容,欢迎分享。

■ 完善西安—咸阳一体化发展体制机制,在西安都市圈内率先实现基础设施互联互通、科创产业深度融合、生态环境共保共治、公共服务普惠共享

■ 提升西安中心城市产业创新发展能级,重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售服务等产业,引导一般制造业向都市圈各功能板块转移

■ 四通八达的现代综合立体交通网络将促进区域要素市场一体化,推动区域资源优化整合,带动西北地区和黄河中游地区积极融入双循环,实现高质量发展

继南京、福州、成都、长株潭都市圈之后,第5个都市圈发展规划——《西安都市圈发展规划》(以下简称《规划》)日前正式获得国家批复同意。

西安都市圈建设上升为国家战略,对陕西而言,意义重大。

进入新发展阶段,陕西面临更加复杂严峻的发展环境。省外,多重压力叠加,可以预料和难以预料的风险挑战更多更大;省内,综合实力和竞争力不强,中心城市辐射带动能力不足,科技成果转化特别是就地转化还需加力,开放不足的短板依旧突出,产业协同发展水平不高……如何破解这些发展难题?西安都市圈建设将给陕西高质量发展带来哪些利好?

为此,记者采访了中国城市规划设计研究院院长王凯、省发展改革委副主任李生荣、渭南市发展改革委主任赵晓军、西安建筑科技大学陕西省新型城镇化和人居环境研究院副院长范晓鹏,围绕《规划》进行解读。

“西安—咸阳一体化发展是西安都市圈建设的重点,发展成效直接影响都市圈建设的整体质量。”4月1日,李生荣在省政府新闻办举行的新闻发布会上说。

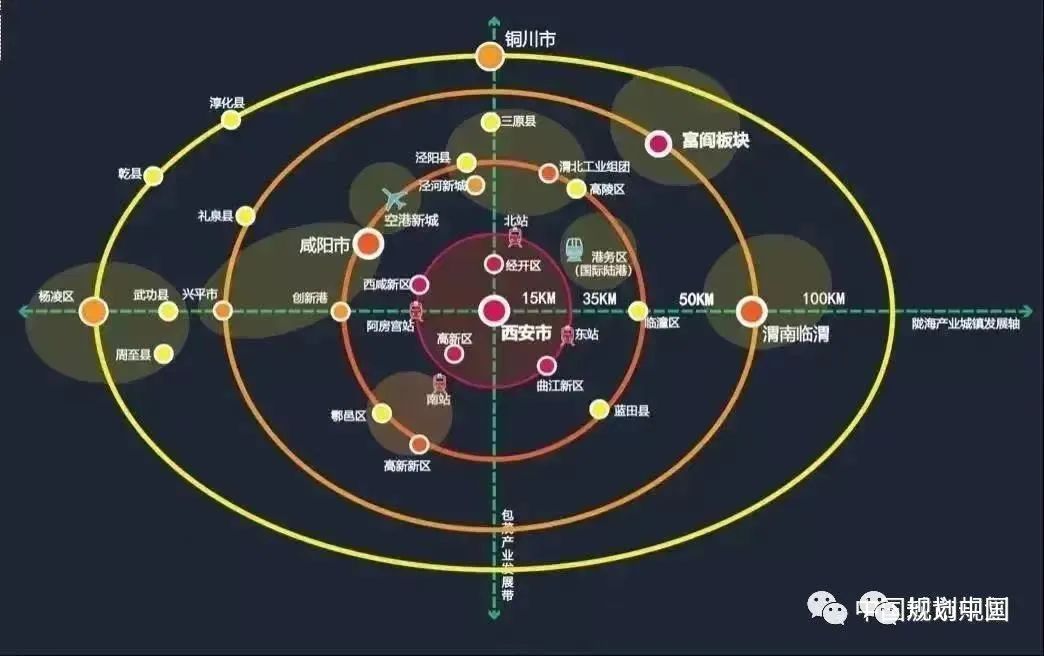

规划面积达2.06万平方公里的西安都市圈,包括陕西4市1区的25个县(区、市),其中,咸阳有8个县(区、市)纳入都市圈建设范围,是除西安之外最多的地区。

西安—咸阳一体化发展,既是西安都市圈破局的基础条件,也是关键之举。自2002年西安、咸阳两市签署经济发展一体化协议书起,西安—咸阳一体化发展已经走过20年。

“西安—咸阳一体化在设施互联、规划衔接、公共服务共享等方面已取得一定成绩,特别是近年来,省委、省政府把理顺西安—咸阳一体化体制机制作为重点工作任务,着力破除制约西安—咸阳一体化发展的瓶颈,取得了初步成效。”范晓鹏说。

2021年,陕西省推进西安—咸阳一体化发展领导小组办公室印发《关于西安市全面代管西咸新区的指导意见》,全面启动西咸新区体制机制改革,西安—咸阳一体化发展进入新阶段。

今年以来,围绕落实省委书记刘国中去年11月25日在西咸新区调研时提出的加快一体化发展的要求,省发展改革委组织省级相关部门编制了交通、产业、创新、国土、生态、教育、卫生、社会保障8个领域西安—咸阳一体化发展专项规划编制;制定了2022年西安—咸阳一体化工作要点,明确了7个方面20项重点工作任务;制定了《支持西安—咸阳一体化向纵深发展的若干政策举措》,初步提出了9个方面的具体支持政策,正在征求相关部门意见。

此次《规划》的落地实施,将进一步打通阻碍西安—咸阳一体化发展的堵点难点。“《规划》编制过程中始终突出西安—咸阳一体化发展这条主线。”李生荣说。

《规划》提出,将从省级层面加强统筹,进一步完善西安—咸阳一体化发展体制机制,在都市圈内率先实现基础设施互联互通、科创产业深度融合、生态环境共保共治、公共服务普惠共享。

省市联动、部门协同,在推进西安—咸阳一体化向纵深发展的同时,将显著提升西安国家中心城市发展能级,带动全域协同发展。

“《规划》提出高水平推进西安丝路科创中心建设,布局大型综合性陕西实验室体系,确保在原始创新突破方面保持优势,并且在协同推进科技成果转移转化方面,着眼于构建区域一体的协同创新生态圈,推动产业链创新链深度融合。”王凯说,这是《规划》最突出的特点之一。

西安都市圈作为西北地区经济中心、文化中心和科技中心,一方面,创新平台、科教资源密集,研发经费投入强度持续保持在3.9%左右,居全国前列,国家重大科技基础设施、国家重点实验室等高能级创新平台数量居中西部前列。另一方面,西安创新成果产业转化和创新潜能释放不足,科技成果就地转化率不足30%,向周边地区创新成果转化和产业转移不够。

“从投资联系来看,西安与周边城市尚未形成紧密的经济腹地。”王凯说,西安与周边区域产业合作层次还需进一步提高,对周边城市的辐射带动能力还需进一步增强。

《规划》明确,将通过构建重大科技基础设施集群,加速秦创原创新驱动平台建设,建立跨区域、多模式产业技术创新联合机制,打造以地方政府为主导的环高校创新经济圈等举措,进一步优化区域创新布局,构建高效协同创新生态圈,共建多层次产业创新平台,加速推动创新链和产业链深度融合,形成以先进制造业为基础、高端服务业为重点、现代都市农业为特色的都市圈现代产业体系。

李生荣表示,《规划》着眼于发挥西安创新资源富集优势,把创新作为推动都市圈高质量发展的第一动力,突出秦创原创新驱动平台建设,全力做强创新驱动发展引擎。到2025年,西安都市圈研发经费投入强度达到4.2%以上。

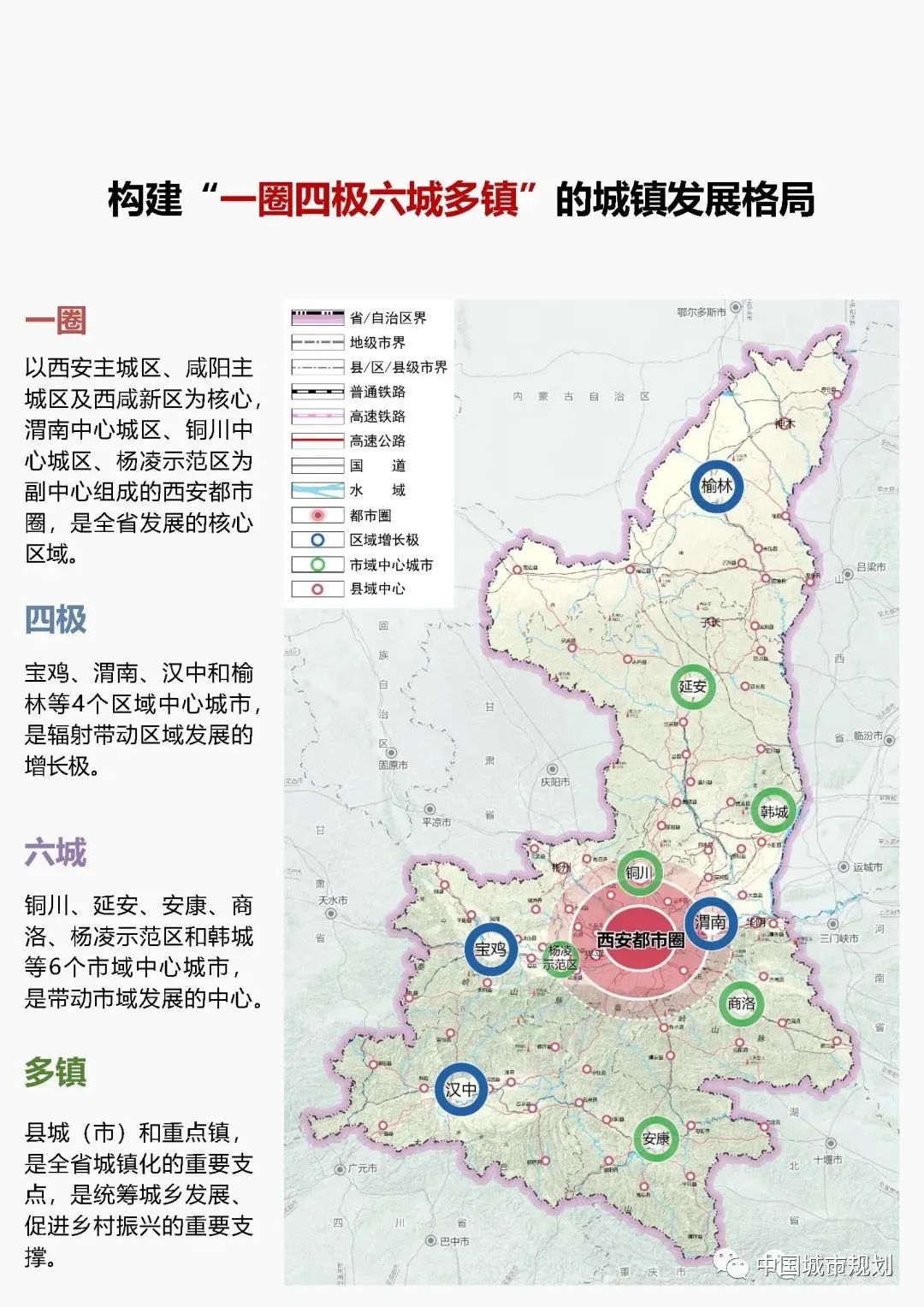

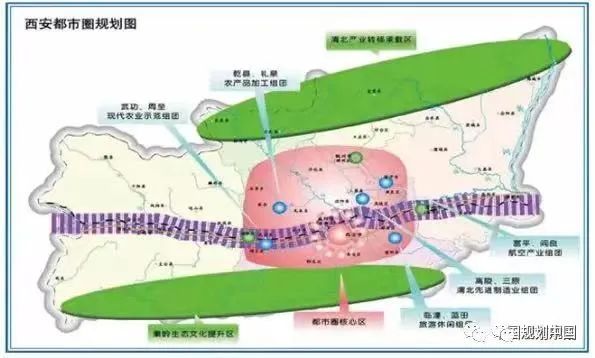

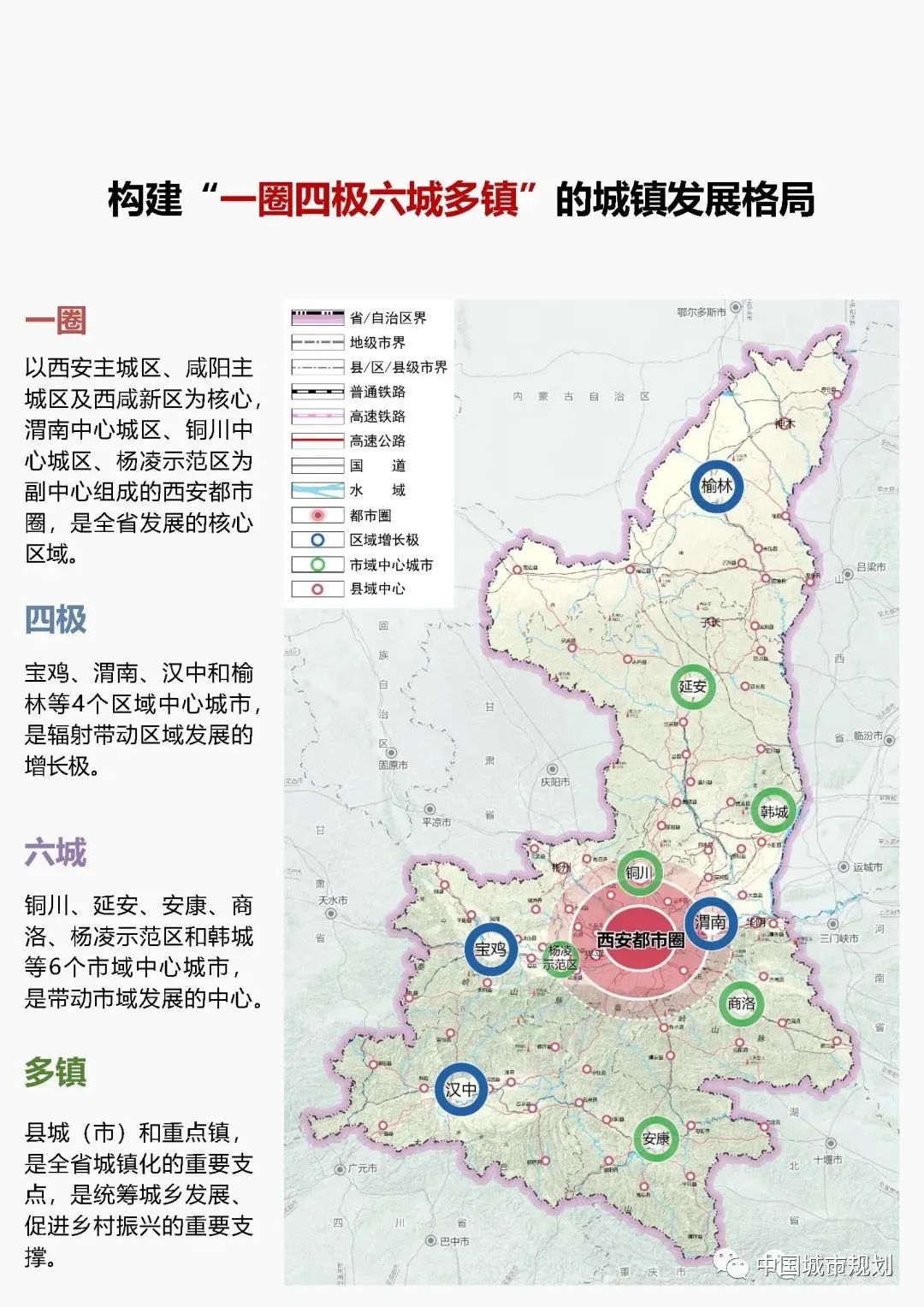

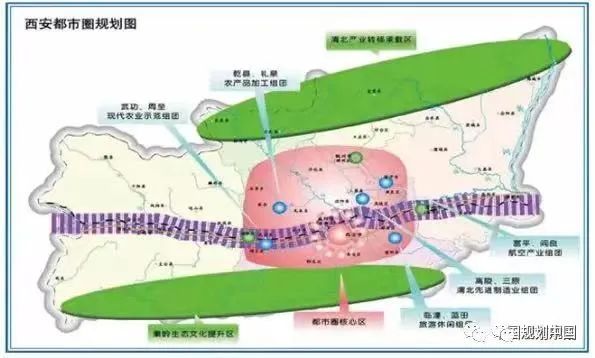

未来的西安都市圈是一个创新驱动引领的高能级产业生态圈。《规划》提出,将进一步提升西安中心城市产业创新发展能级,重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售服务等产业,引导一般制造业向都市圈各功能板块转移,引领都市圈其他城市协同配套,优化产业布局,构建“一核、两轴、多组团”的发展空间格局。

网络化、多层次的西安都市圈发展空间格局将推动西安中心城市带动周边咸阳、渭南、铜川以及杨凌、兴平、富平等大中小城市协调发展,为区域经济发展新旧动能转换提供路径和支撑。

都市圈也被称为轨道上的交通圈。在2019年国家发展改革委印发的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中,都市圈基本范围的划定标准是1小时通勤圈。

按照《规划》,西安都市圈建设将加快完善以西安为中心的“米”字形高铁骨干网络,有序推进西安都市圈市域(郊)铁路发展,加快西安市轨道交通第三期建设,推进西安东站规划建设。规划启动西安都市圈环线高速公路,加快西安外环高速东段等项目建设和京昆、包茂、福银等国家高速公路繁忙路段扩能改造,推进210国道、211国道、312国道等西安周边国道过境环线建设,加快形成 “三环十二辐射”的高速公路网络格局。高水平建设西安国际航空枢纽,加速建设西安咸阳国际机场三期扩建工程,强化机场与轨道、公路交通衔接,加大城际机场大巴开行力度。

《规划》还明确将完善都市圈物流体系,加强西安陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽建设,推动陆港、空港平台对接、资源共享,支持城市间合作共建物流枢纽,加快形成“枢纽协同、陆空联动”物流发展新格局。

“交通基础设施的互联互通,能加速区域人流、物流、资金流、信息流便捷畅通,全面提升渭南中心城区要素汇聚能力、产城融合水平、辐射带动效应,助力渭南更好承接转移产业和发展配套产业。”赵晓军说。

拓展区域开放合作新空间,《规划》中把协同推动更高水平改革开放作为八项重点建设任务之一,将通过高水平建设中欧班列(西安)集结中心、建设“一带一路”国际商事法律服务示范区、深化陕西自贸试验区制度创新、推动开放合作园区建设等举措,着力加快西安“一带一路”综合试验区建设,共建高水平开放平台,共同营造更具吸引力的营商环境,塑造参与国际竞争与合作的新优势。

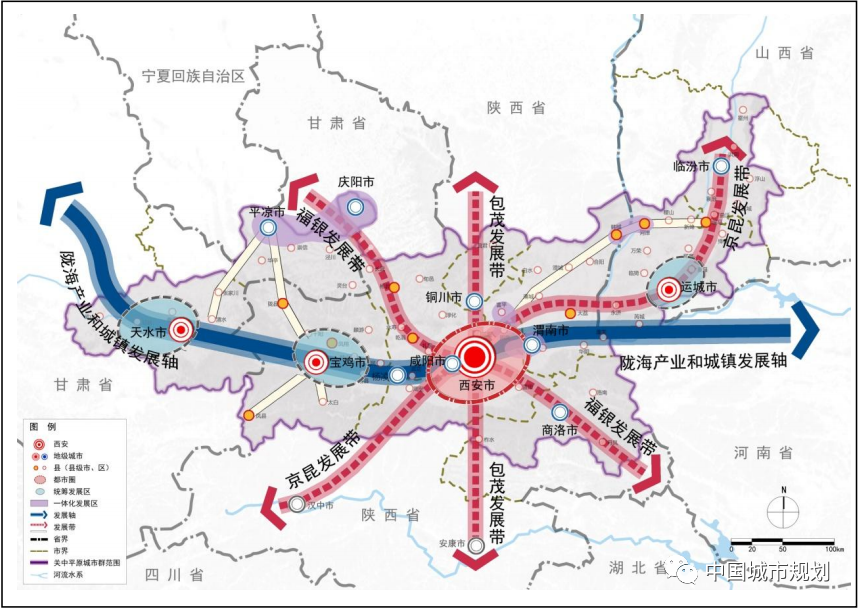

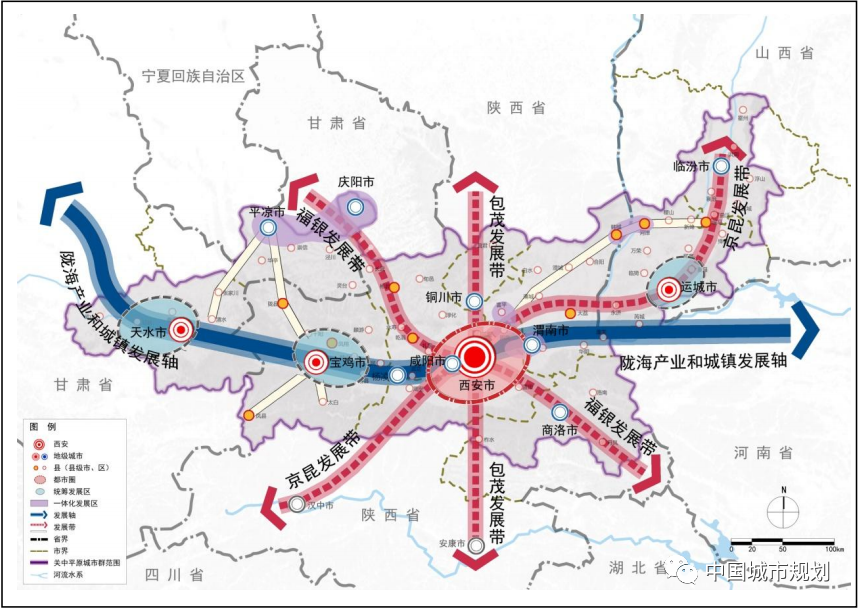

西安都市圈地处我国“两横三纵”城镇化战略格局中陆桥通道横轴和包昆通道纵轴的交会处,在社会主义现代化国家建设大局和构建新发展格局中具有重要地位。2021年,西安都市圈进出口额、外商直接投资额分别占西北地区的62%和88%。

“西安都市圈地处新亚欧大陆桥和中蒙俄经济走廊的交会处,对构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局至关重要。”王凯说,通道网络完善的西安都市圈,在国家对外开放发展中扮演着重要角色。

人便其行,物畅其流。四通八达的现代综合立体交通网络将促进区域要素市场一体化,推动区域资源优化整合,进一步提升陕西对外开放发展水平,带动西北地区和黄河中游地区积极融入双循环,实现高质量发展。

来源:陕西日报.

国家级都市圈再扩围 区域一体化发展提速

原文始发于微信公众号(规划中国):陕西高质量发展迎来多重利好——《西安都市圈发展规划》解读