小编:在当前以存量规划为主导的时代背景下,城市滨海空间更新对于滨海风貌显著的厦门市具有独特的研究价值,实施科学的滨海空间更新规划能够助力城市高质量发展。今日为大家推荐的是《厦门市滨海空间更新潜力评估及更新策略研究》。

该研究通过总结归纳国外典型滨海空间更新实践经验,针对厦门市域环境与滨海空间特征,建立滨海空间更新潜力评估框架;通过区位交通、空间基底、资源价值的分项评估,叠加获得厦门市滨海空间更新潜力分级结果;基于更新潜力结果,从布局、时序、方式、功能4个维度构建全市滨海空间更新体系,并针对市域、区域、地块3个层面分别提出宏观、中观、微观更新提升策略,以期为滨海城市更新研究提供参考。

本研究借鉴其他国家滨海空间更新规划的经验,认为厦门市滨海空间更新潜力评估包括三部分:

一是结合厦门市滨海空间的基本特征与研究范围界定,最大化拓展研究空间,对厦门市未来的滨海空间活力再提升进行系统、全面的总体研判;

二是确定滨海空间更新潜力评估方法,基于理论研究与总结其他国家案例经验,结合厦门市相关专家学者的指导意见,采用定性分析、定量叠加的空间评估方法;

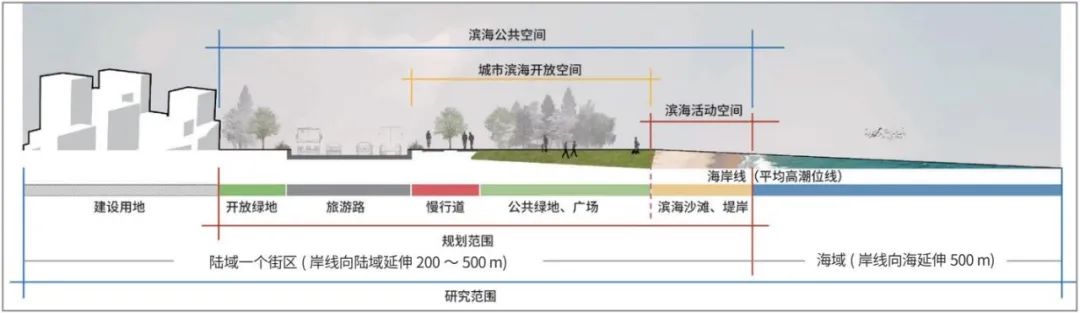

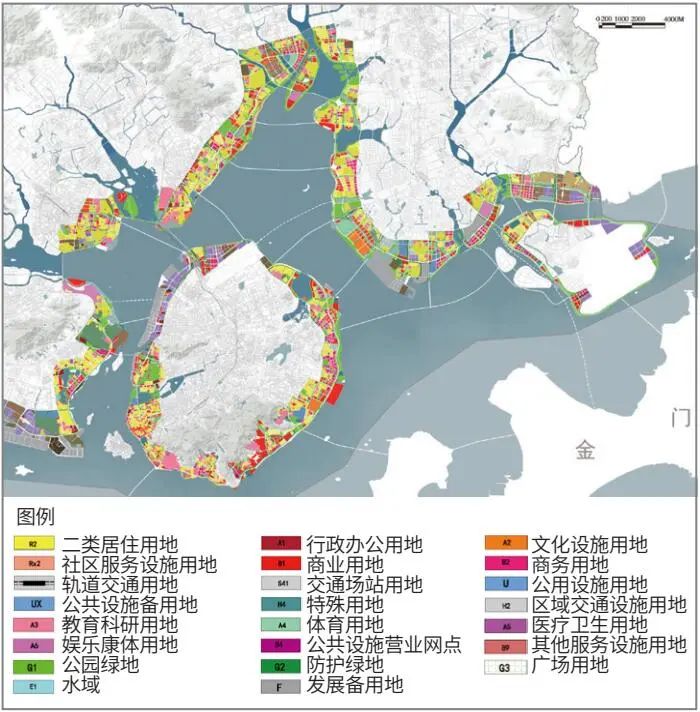

滨海空间更新潜力研究范围包括沿滨海岸线第一层建设用地、沿海岸线向公众开放的绿地/沙滩/广场及通往海边的滨海空间等,总占地面积约为72.8 km2(图1,图2)。

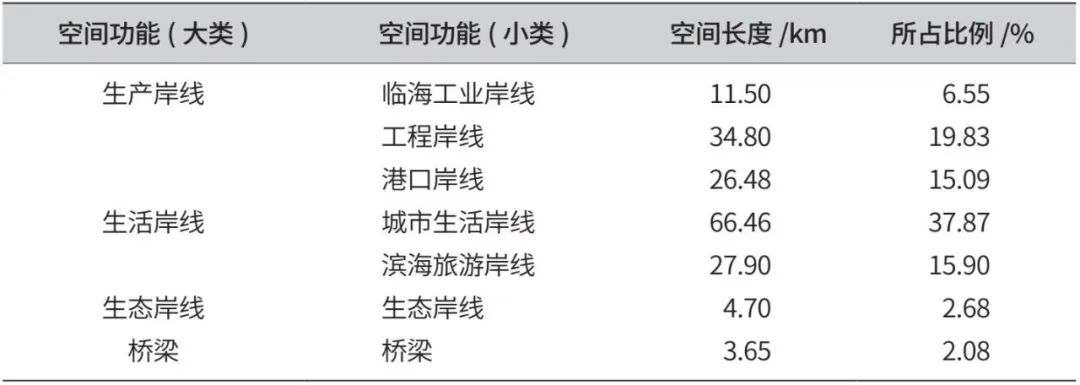

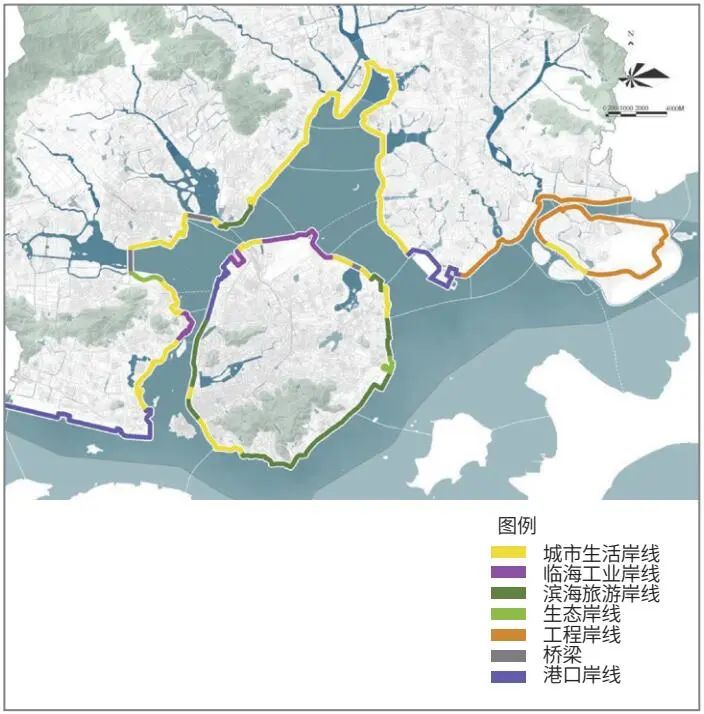

(1)空间功能类型。厦门市现状滨海空间功能主要分为生产、生活、生态岸线、桥梁4种(表1,图3)。

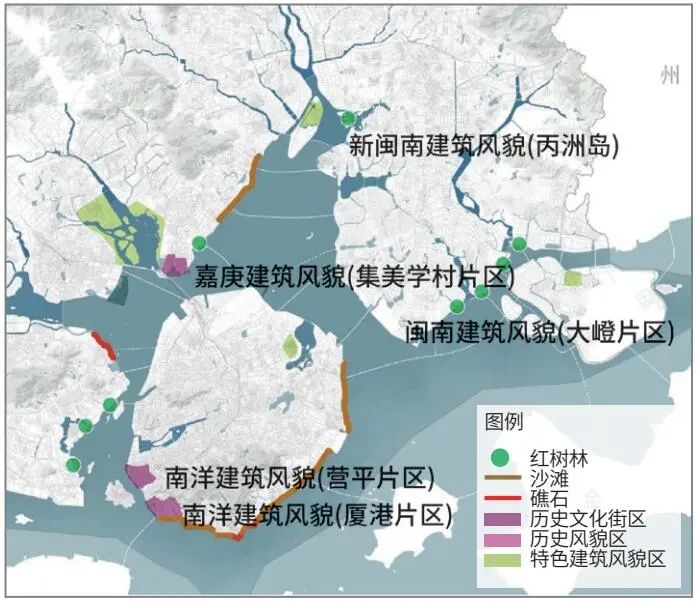

(2)资源要素分布。厦门市滨海空间资源主要分为自然资源与人文资源两种类型。其中,自然资源主要有红树林、沙滩、礁石等;人文资源主要包括历史文化街区、历史风貌区、特色建筑风貌区等。各类资源呈穿插分散式布局,约占总岸线长度的60%(图4)。

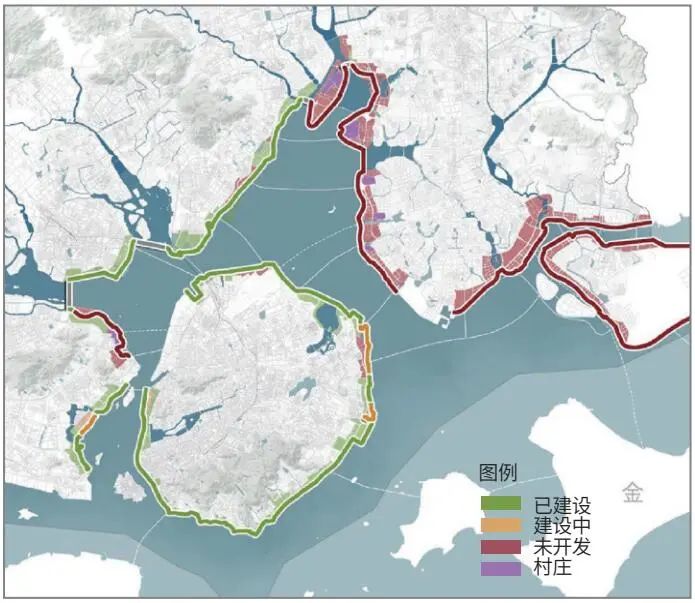

(3)现状建设情况。现状厦门岛内,集美区及海沧区南部滨海空间已经基本建设完成,本岛邮轮城及香山区段正处于建设中,高崎北物流园区域及凤头社村庄区段尚未开发;岛外海沧湾东屿村段仍在建设,丙洲岛南端及翔安仍有大片区域未开发。总体看来,厦门岛内建设成熟度远高于岛外区域(图5)。

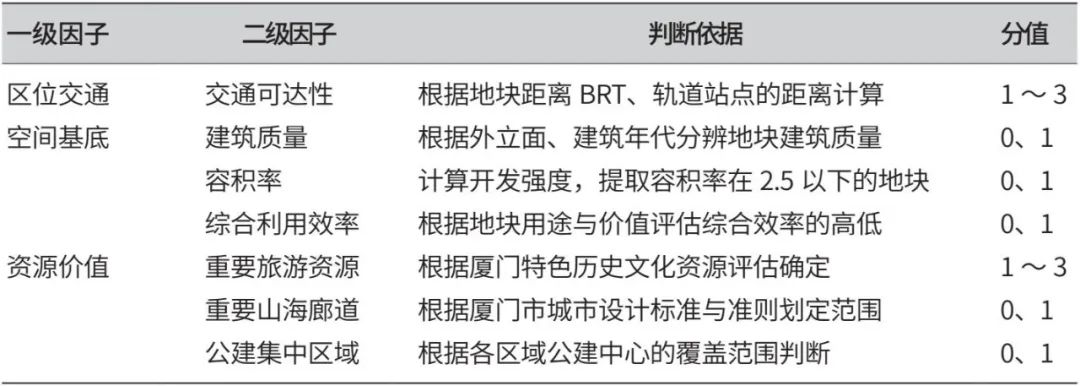

根据厦门市已开发滨海区域空间的现状特征和特殊的山水格局、人文特色、基础设施条件、建筑容量,本研究将城市更新影响因子分为3项一级因子、7项二级因子(表2),在市域空间中选择合适的单位,叠加后形成滨海更新潜力空间分布图,并根据城市发展目标、实施难度等情况进行校核修正。

本研究根据市域用地功能现状与规划图,划定潜力因子作用的空间单元(一般介于50~200 hm2),通过区位交通、空间基底、资源价值3项因子的空间评价结果,叠加获得滨海空间更新潜力分级图。

厦门市滨海空间区位交通主要受到游客码头、BRT站点、地铁站点3个因素影响,本研究将游客码头、BRT站点和地铁站点1 500 m半径(根据市域出行特征)所覆盖的区域视为区位交通标识地块,若该区域同时被多个站点或多种出行方式覆盖,则区位交通分值叠加(1~3)。通过叠加分析,分别得到滨海空间交通可达性中等、可达性较高和可达性极高3类区域的分布情况(图6)。

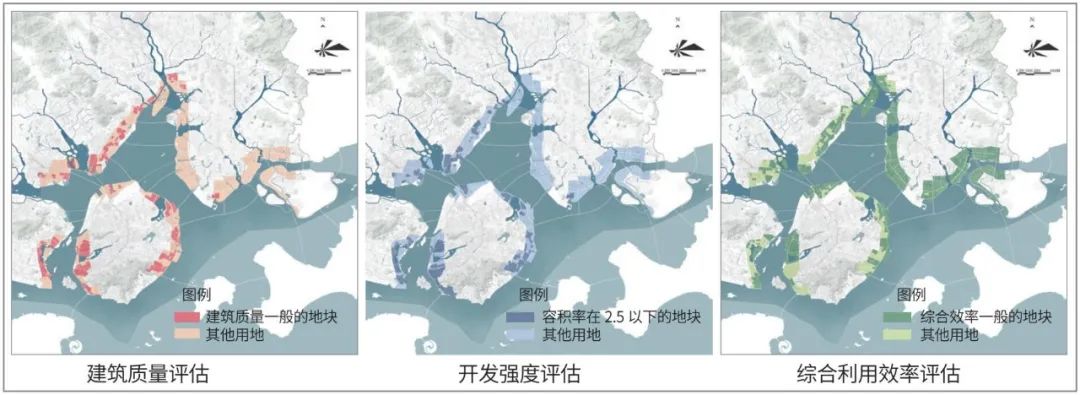

空间基底条件是滨海空间更新的基础,由建筑质量、开发强度、综合利用效率3项二级因子构成,建筑质量因子是通过综合厦门市域各片区地块的建筑年代、建筑立面等情况提取建筑质量一般的地块得出;开发强度通过计算地块容积率,提取容积率低于2.5的地块得出;综合利用效率是根据现状用地功能与综合价值(工业地块衡量亩均产值、居住地块衡量单位地价、商业地块衡量单位租金)提取综合利用效率一般的地块得出(图7)。

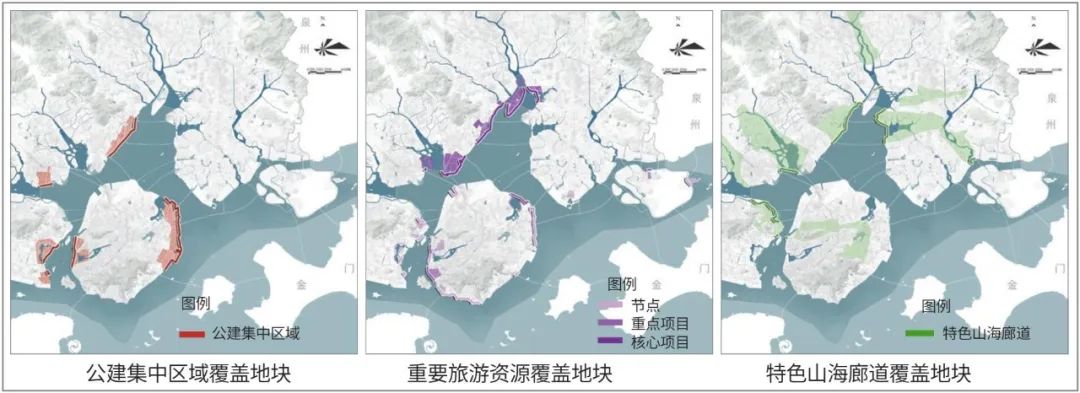

资源价值是平衡滨海空间更新投入与产出回报的重要保障,厦门市滨海空间的资源价值体现在各区域的公建集中区域、重要旅游资源及特色山海廊道3个方面(图8)。以特色山海廊道为例,其既是城市“高点看海”的主要观赏区域,又是“低点看山”的重要驻足点,对滨海空间更新具有较高的提升价值。

根据筼筜湖、会展中心周边及海沧服务中心、集美新城服务中心等各级公建中心的分布情况,对覆盖地块空间单元进行赋值;基于《厦门市全市旅游专项规划》,根据滨海空间的两处核心旅游项目(集美国际研学旅行中心、环东海域国家级旅游度假区)、5处重点项目(五缘湾国际旅游度假区、中山路文化休闲街区、大嶝台贸小镇、海上世界城市综合体、音乐海岸)和多处支撑项目提取重要旅游资源覆盖地块(核心资源、重点资源、节点资源覆盖地块分别赋值为3、2、1);根据厦门市山海廊道的分布特征(五缘湾、蔡尖尾山、马銮湾、杏林湾、马头山、同安湾、东坑湾和南部河汊等多条山海廊道),关联岛内外7处滨海空间区域。

根据区位交通(交通可达性赋值为0、1、2、3)、空间基底(建筑质量赋值为0、1;开发强度赋值为0、1;综合利用效率赋值为0、1)、资源价值(公建集中区域赋值为0、1;重要旅游资源赋值为0、1、2、3;重要山海廊道赋值为0、1),进行滨海空间更新潜力的多因子叠加,得到滨海空间更新潜力的初步评估结果,并根据实际情况进行修正(图9)。

图9:厦门市滨海空间更新潜力分级及重点更新空间示意图

根据上述评估结果,将厦门市滨海空间更新潜力划分为10级。总体来看,1~3级的地块单元更新潜力较低,面积占比约为42%;4~6级的地块单元具备比较高的更新潜力,占比约为33%;7~10级的地块单元更新潜力高,占比约为25%。

在宏观层面,从布局、时序、方式、功能4个维度构建全市滨海空间更新体系。

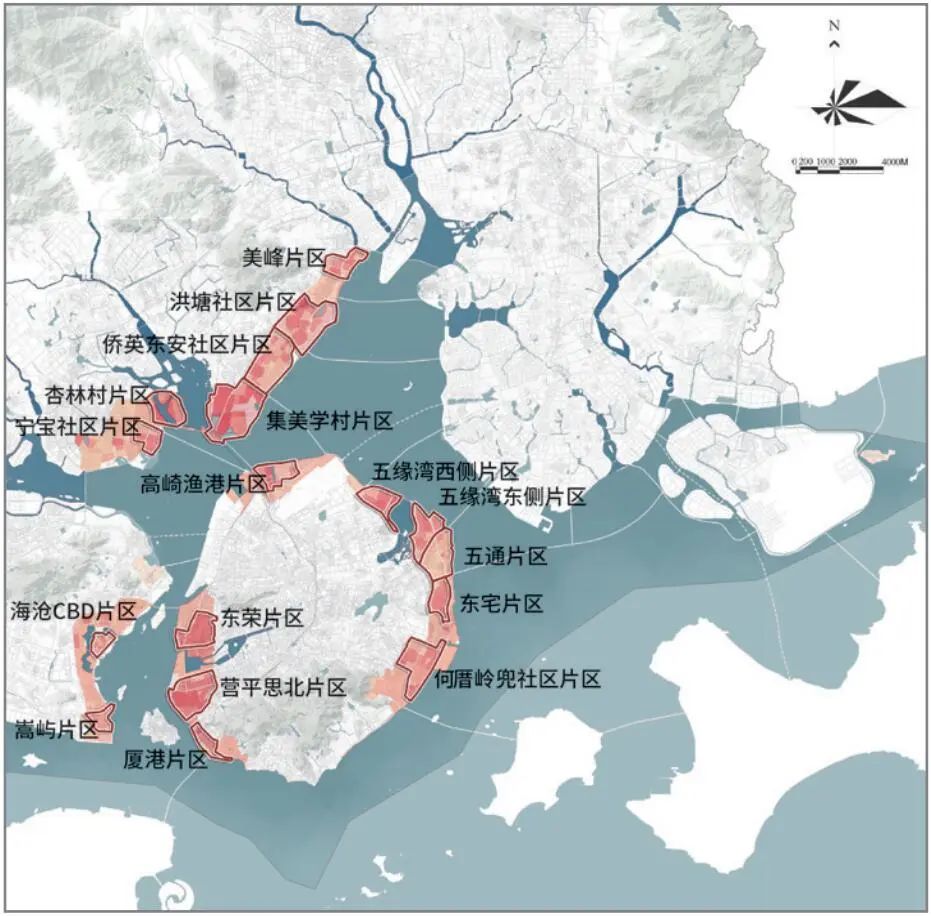

首先,基于滨海空间更新潜力分级结果,明确市域滨海空间更新潜力、价值分布区间,更新潜力越高的地块对社会资本的吸引力越强,投资风险与收益平衡性越好;在此基础上确定全市滨海空间的更新范围与整体布局,划定五缘湾西侧片区、五通片区、厦港片区、集美学村片区等17处重点更新区域(图10)。

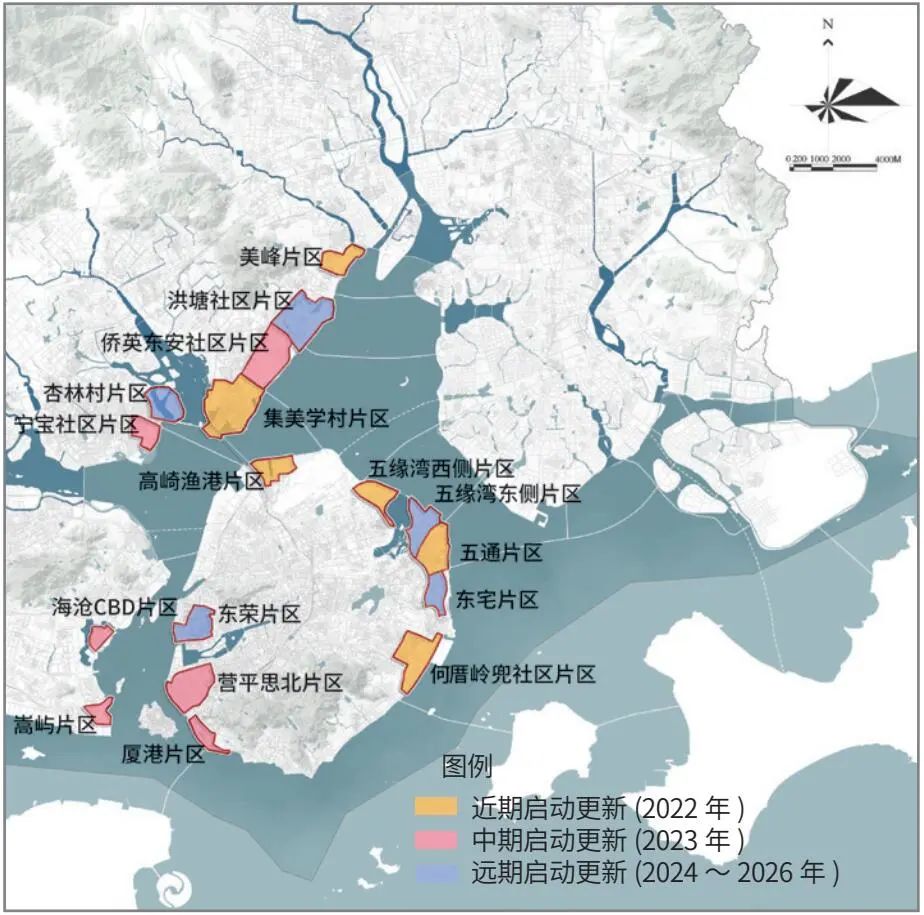

其次,结合全市土地储备计划、衔接现有规划和招商要求、遵从经济效益与环境社会效益相平衡原则,统筹更新时序,划定近期与远期更新用地(图11)。

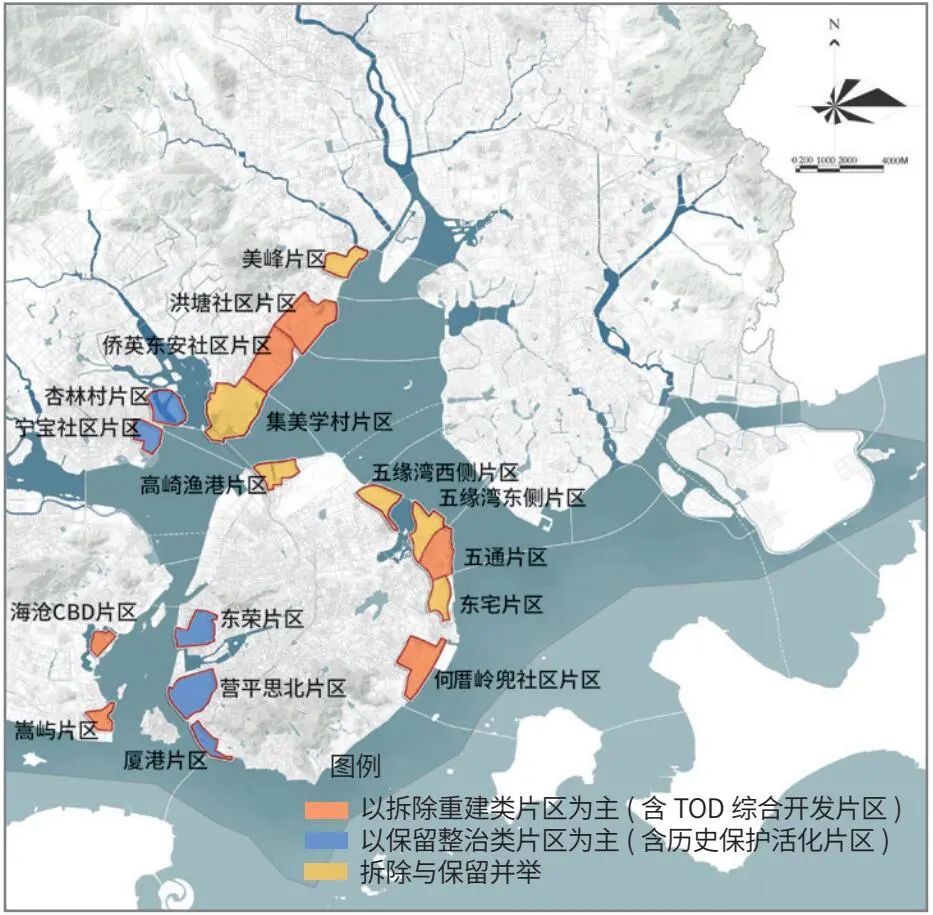

再次,根据更新区域现状功能、整体风貌、绿环景观、历史遗存、建筑特色、文化基因等多种因素,因地制宜采取差异化的更新方式(图12)。

最后,以促进产城融合发展、补齐民生短板、增加特色开放空间、打造优美滨水环境为目标,确定更新用地的主导功能。

在空间资源紧缺的社会经济发展大背景下,滨海空间更新潜力大、集中度高的片区适宜较大规模的成片开发,但也随之大幅提高了更新实施难度。面对这些单元,应从更新规划的整体角度切入,深入研究其更新功能与定位策划,用地功能配置应全面、兼顾公共服务与公共空间,强调整体更新方案的时序性,科学划定多个更新实施阶段,根据难易程度、投资状况合理安排更新实施计划。

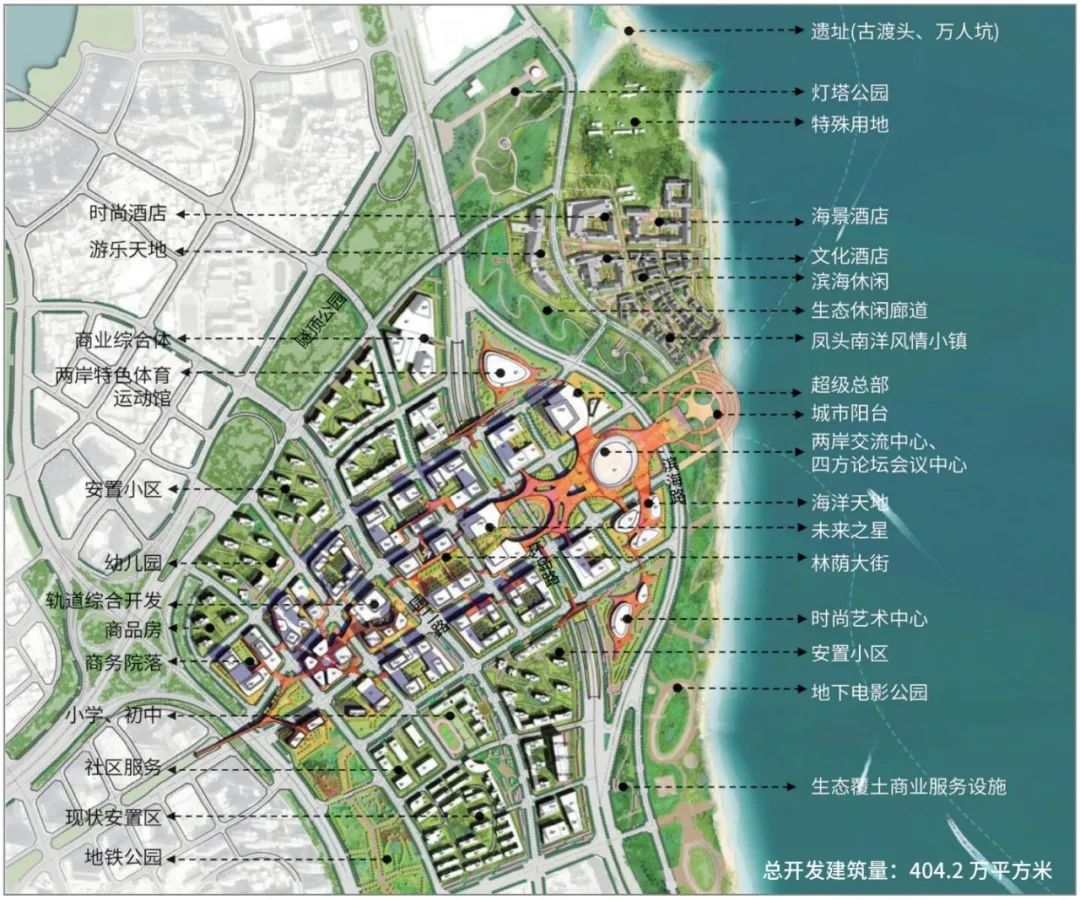

以湖里五通片区为例,该片区位于厦门市湖里区东部,用地面积约为404.2万平方米,现状主要为城中村与工业用地。根据“美丽厦门”战略规划引领,结合《厦门市国土空间总体规划》要求,基于片区周边需求与发展潜力分析,将片区定位为以海洋文明为主题的一流新城区、海上丝绸之路新起点,致力于打造闽南区域商务、休闲、旅游中心,形成业态集聚、功能完善的都市服务业转型升级平台。在规划层面,强调紧凑、集聚、复合开发策略,形成“一条滨海带、一条复合轴、一个综合街区、两个功能点、多片混合区”的空间结构;加密南北向支路,形成紧凑高效的小街块,加强与湾南的空间联系和功能融合,并与高林、塔埔片区形成功能互补。在空间塑造上,打造多元、复合、立体的功能模块与交通体系,结合中轴线打造空中立体连廊,同时依托环岛路进行下穿,打破交通壁垒,加强岸陆联动;综合布局金融商务、两岸交流、海洋文化、时尚创新、体验商业、科创总部、绿色居住等多元功能,强调地块混合开发;标志性建筑沿中央绿轴两侧集中分布,打造高低错落的天际线,制高点建筑约为300m,形成五通视觉形象中心。此外,强调安置房选址、公建设施配套、发展备用地面积、轨道综合开发指标、生态控制线范围等更新要素的落实,同时明确片区开发时序,保障项目落地实施(图13)。

对于更新潜力大但集中度低的小地块,不适合进行统一、规模化的整治提升,而应该充分关注其自身存在的具体问题,以及其未来发展的差异化、特色化优势,从细微处入手,强调更新规划的灵活性,通过“查缺补漏”的方式进行拆旧补新、修复再生,在保留历史气息与文化特点的基础上,提升地块的空间功能与环境品质。

以集美区嘉庚公园为例,该公园位于集美学村东南滨海,占地面积约为10.45 hm²,以纪念爱国华侨陈嘉庚先生为主题,是城市重要的公共空间节点。公园现状景观环境和规划格局良好,建筑风貌特色突出,爱国教育主题鲜明,吸引了众多居民和游客前来观光游览。然而,公园周围被栏杆围挡,封闭性过强,通往水边的道路被阻隔,导致“虽滨水却无法近水”。此外,公园滨水岸线宽度不足、形式单调,硬质斜坡护岸难于亲水,排洪渠两侧缺乏联系,集源路尽端路面狭窄、通行量小、利用率不足。在更新规划中,通过拆除公园周围的栏杆,设置通往水边的步行通道,解决该地块开敞度不足的问题;通过种植耐碱植物等方式,打造植栽式软岸,增设通往水边的台阶和平台,增加岸线亲水性。在此基础上,建议架设桥梁或通道,连接排洪渠南北侧用地;取消集源路与塘埔路交叉口东侧车行尽端路,改为慢行路;增设自行车道,保证人行通畅;大幅度提升嘉庚公园周边的交通便捷性,实现小地块微更新,让城市公园发挥出最大价值。

研究通过总结归纳国外典型滨海空间更新实践经验,建立滨海空间更新潜力评估框架,并应用于厦门市城市更新空间研判,得出了滨海空间更新分级与突出重要更新空间等实用性结论。国土空间规划背景下的城市更新受到实施主体、公众意愿、成本效益等多方面因素的影响,本研究限于基础数据、规划阶段制约,尚存在不足之处,还应逐步深化滨海城市更新研究,从可实施性角度进一步展开滨海城市更新规划的实践探索。

以上内容节选自《规划师》2022年2期《厦门市滨海空间更新潜力评估及更新策略研究》。

-

许雪琳,硕士,工程师,现任职于厦门市城市规划设计研究院有限公司

-

马毅,博士,工程师,现任职于厦门市城市规划设计研究院有限公司

-

朱郑炜,硕士,高级工程师,厦门市城市规划设计研究院有限公司城市设计所所长

-

郭竞艳,硕士,高级工程师,现任职于厦门市城市规划设计研究院有限公司

-

张宇焘,硕士,工程师,现任职于厦门市城市规划设计研究院有限公司

▌内容来自:规划师杂志

▌注:国匠城编辑排版,转载请在明显位置标明来源

APP | 网站 | 小程序

同步更新

原文始发于微信公众号(国匠城):厦门市滨海空间更新潜力评估与更新策略

规划问道

规划问道