【导语】习近平总书记2020年4月10日在中央财经委员会第七次会议上发表重要讲话,强调“打造宜居城市、韧性城市、智能城市,建立高质量的城市生态系统和安全系统”,标志着作为应对突发事件重要理念的韧性城市,在我国由学术层面的讨论正式上升为国家战略。随着韧性城市上升为国家战略,韧性是什么,韧性城市是什么,城市韧性如何评估,国内外韧性城市规划建设的成功经验是什么,如何提升城市韧性,我国韧性城市如何规划建设等问题受到越来越多的关注。因此,我们将团队(南京大学城市安全发展研究中心)研究成果《韧性城市规划——理论与实践》一书的部分内容进行整理,结合学术研究动态和最新社会热点,构思并形成韧性专栏,期待对我国的韧性城市规划与建设有所贡献。

第一篇 基本概念

第二篇 韧性理论在城市规划建设中的应用

我国韧性城市的发展历程大致可分为三个阶段:理念推介和引进阶段、积极推广阶段和繁荣发展阶段。

Resilient city 作为全新的理念,于1994年在第一届联合国世界减灾大会(图1)上首次提出,在第二届联合国世界减灾大会上作为关键词收录入官方文件后,一些国际机构和发达国家的重要城市开展了韧性城市规划实践的探索[1-2]。在此时期,有关韧性城市的研究内容,主要是针对城市应对气候变化的风险管理需求对韧性城市的概念进行引介,属于文献综述和定性研究的阶段[3]。学术刊物中,《国际城市规划》率先关注到“韧性城市”这一新兴的研究热点,策划出版了“韧性城市:应对城市危机的新思路”专辑(2015年第2期)。

(2)实践进展

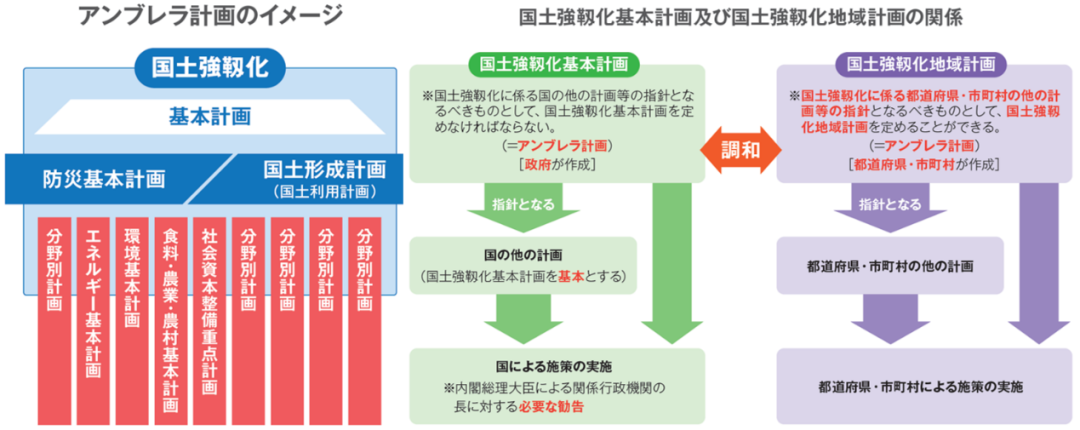

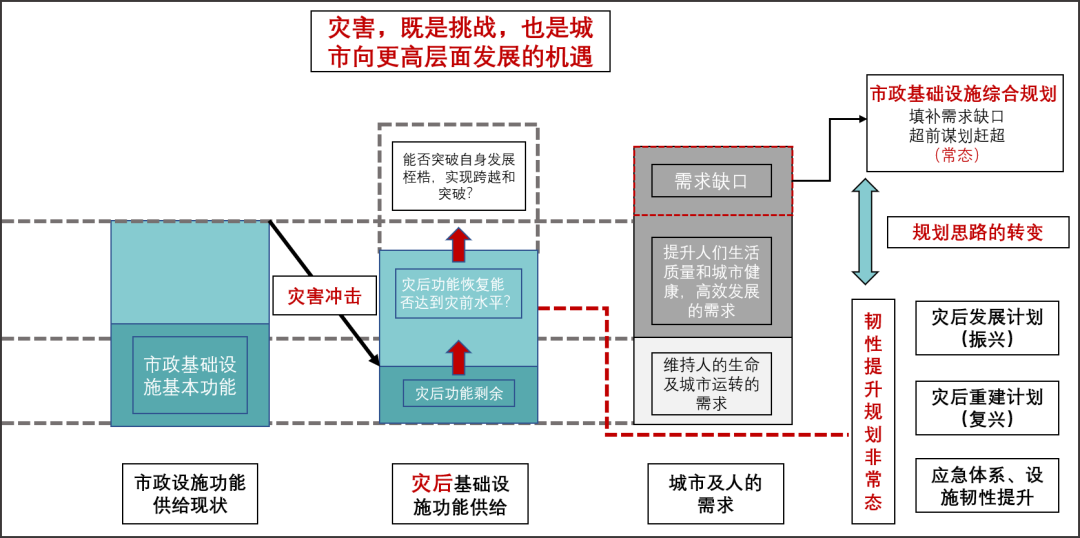

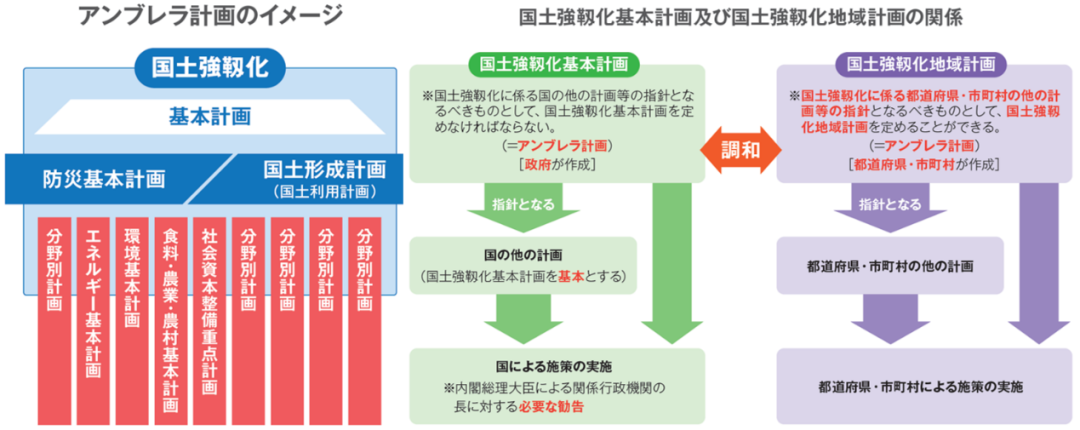

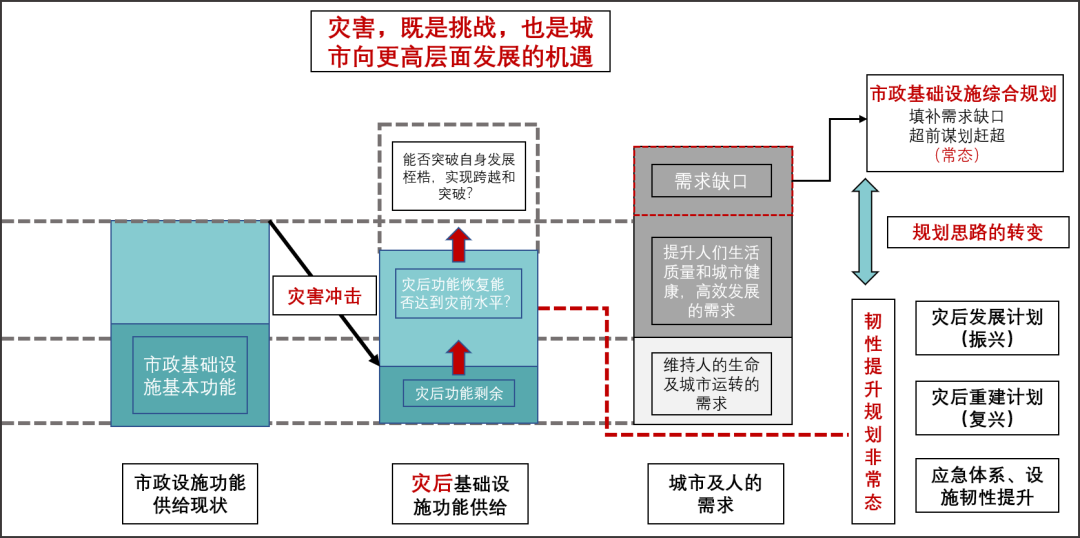

2015年下半年,南京大学韧性城市研究团队在借鉴日本国土强韧化规划(图2)的基础上,编制了《合肥市市政设施韧性提升规划研究》(图3),成为我国首个基于韧性城市理论的规划实践探索,为我国城市规划建设提供了新思路,具有划时代的意义[4]。

资料来源:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/kokudo_pamphlet.pdf

图3 合肥市市政设施平灾时需求示意图及未来规划转型方向意向

2015年9月,中国城市规划年会在贵阳召开,其中由南京大学等单位承办、翟国方教授主持的“风险社会与弹性城市”自由论坛上,崔功豪、翟国方、谢映霞、沈迟、王德、汤放华、王培茗、黄富民、赵志庆、易晓峰等学界专家就 resilient city 的内涵与概念展开了激烈讨论(图4),最终形成共识,将 resilient city 翻译为“韧性城市”,至此,“韧性城市”理念正式跻身规划领域并成为重要研究方向。

图4 2015中国城市规划年会“风险社会与弹性城市”自由论坛

1.2 2016—2020年:积极推广阶段

(1)理论研究

《上海城市规划》《现代城市研究》《规划师》《城市建筑》《城市与减灾》等专业学术期刊,相继以“韧性城市”为主题组织了专辑,有关“韧性城市”“弹性城市”的研究成果呈现井喷式增长。2020年10月,习近平总书记在《求是》杂志上发表《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》,指出“要在生态文明思想和总体国家安全观指导下制定城市发展规划,打造宜居城市、韧性城市、智能城市,建立高质量的城市生态系统和安全系统”,表明韧性城市已成为新时期城市规划建设的重点内容。

(2)实践进展

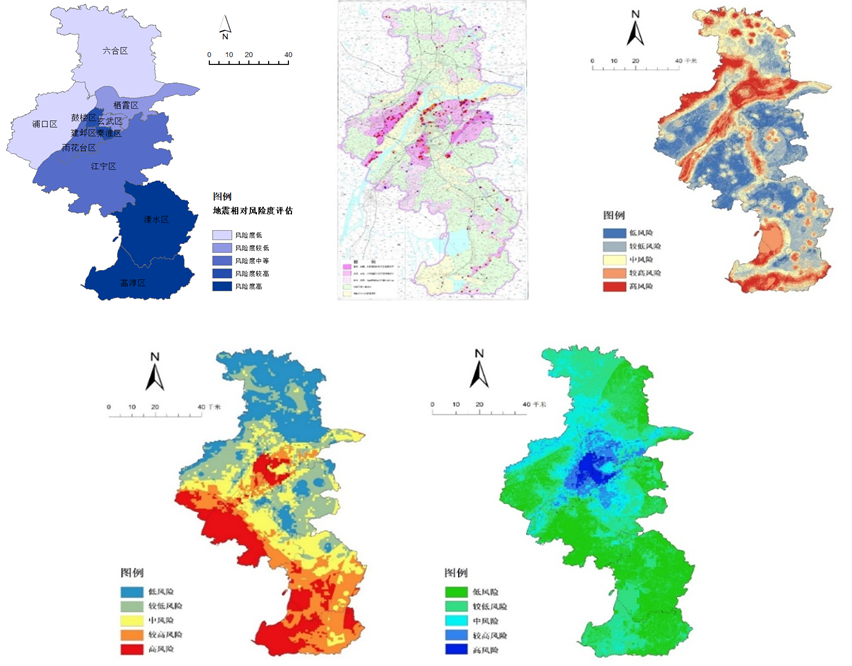

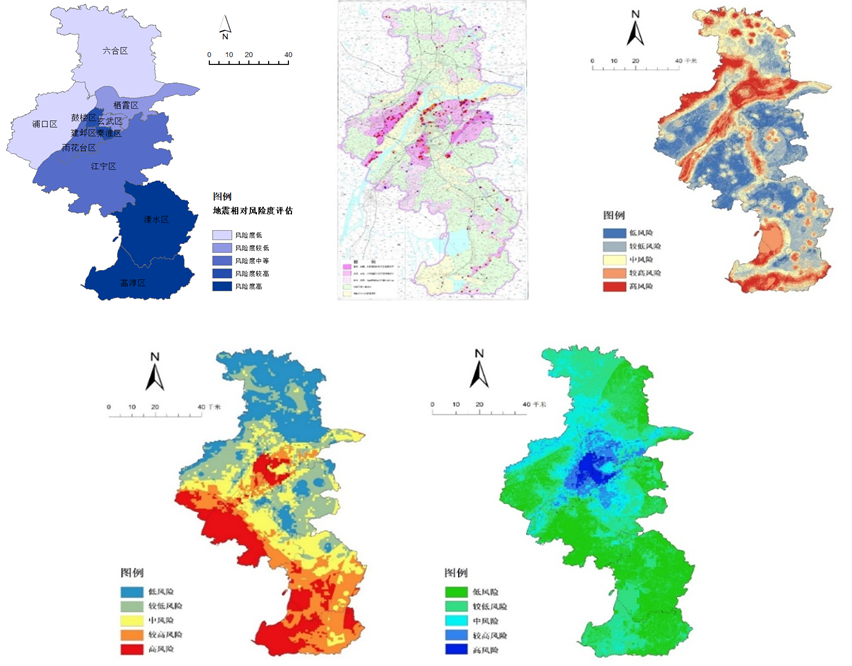

在资助项目方面,国家自然科学基金会配合“千年大计、国家大事”的雄安新区建设,启动了“韧性雄安”应急课题;中国地震局把“韧性城乡”列入科技创新工程。在韧性城市建设方面,湖北黄石、四川德阳、浙江海盐和义乌成为洛克菲勒基金会“全球100个韧性城市”项目成员,着手开展韧性城市规划探索;南京大学韧性城市研究团队相继完成了厦门、福州、银川、南京等城市国土空间总体规划下的城市安全与韧性提升专题编制工作(图5)。

图5 南京市韧性城市相关分析图

资料来源:南京韧性城市研究项目(南京大学城市安全发展研究中心编制)

(3)学术会议

2017中国城市规划年会自由论坛十九——“城市如何韧性”上,学界专家就“人居三”中呼吁的要积极推进韧性城市建设要求,讨论了防灾减灾学科的未来发展建议,如南京大学翟国方教授指出目前我国面临着严峻的灾害形势,从中央到地方都已经将防灾减灾纳入政府工作,表明我国对韧性城市认识有了较大的提升;北京工业大学建筑与城市规划学院马东辉教授指出要把韧性理念贯穿在规划、建设一直到维护、灾后的恢复整个过程中,来实现韧性城市的全面建设等,可见韧性城市建设在国土空间规划体系中的地位逐渐显现。

1.3 2020年之后:繁荣发展阶段

(1)理论研究

随着全球气候变暖的加剧以及我国国土空间规划体系的确立,韧性城市建设已经是大势所趋。目前已有诸多文献就如何推动主体功能区规划、土地利用规划和城乡规划等“多规合一”的同时进一步融合韧性城市建设理念,以及适应信息化社会的到来构建出更加智慧韧性安全城市展开了广泛研究[6-7]。2021年3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式公布,提出要建设海绵城市、韧性城市,标志着韧性城市已经上升为国家战略。特别是2020年的新冠肺炎疫情之后,韧性城市理念深入人心,正成为我国城市规划领域的一大重要方向,呈现出繁荣发展之势。

(2)实践进展

随着国家“五类三级”国土空间规划体系的确立,安全韧性发展已成为各级国土空间规划编制的战略要点和重要内容,如《省级国土空间总体规划编制指南(试行)》中提及“安全”26次、“灾害”9次、“风险”6次、“韧性”1次;《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》中也提及“安全”21次、“灾害”15次、“风险”14次,“韧性”6次。《安全韧性城市评价指南》明确了安全韧性城市概念、评价内容和评价依据,为安全韧性城市评价工作提供指导。与此同时全国各地区也正在快马加鞭编制的“十四五”应急管理体系规划,如南京大学城市安全发展研究中心参与编制完成的《江苏省“十四五”综合防灾减灾救灾规划》《苏州市高新区“十四五”安全生产规划》和《苏州市高新区“十四五”防灾减灾和应急管理规划》,均强调韧性城市的规划建设,韧性城市将成为“十四五”时期的建设重点[8]。

2021年5月在苏州市举办的“2021年中国城市规划学会国外城市规划学术委员会”,将“城市韧性提升与健康可持续”定为四大议题之一。2021年10月在杭州召开的中国灾害防御协会规划与标准专业委员会2021年会将“国土空间规划背景下的韧性城市”定为会议主题。可见,在即将到来的后疫情时代,如何振兴城市经济,提升城市韧性及应对突发事件的能力,创造更加可持续发展的健康城市并实现碳中和目标,将会成为新时期我国城市建设的重点方向。

2 我国韧性城市建设展望

2.1 贯彻时代要求,培育韧性城市空间规划理念

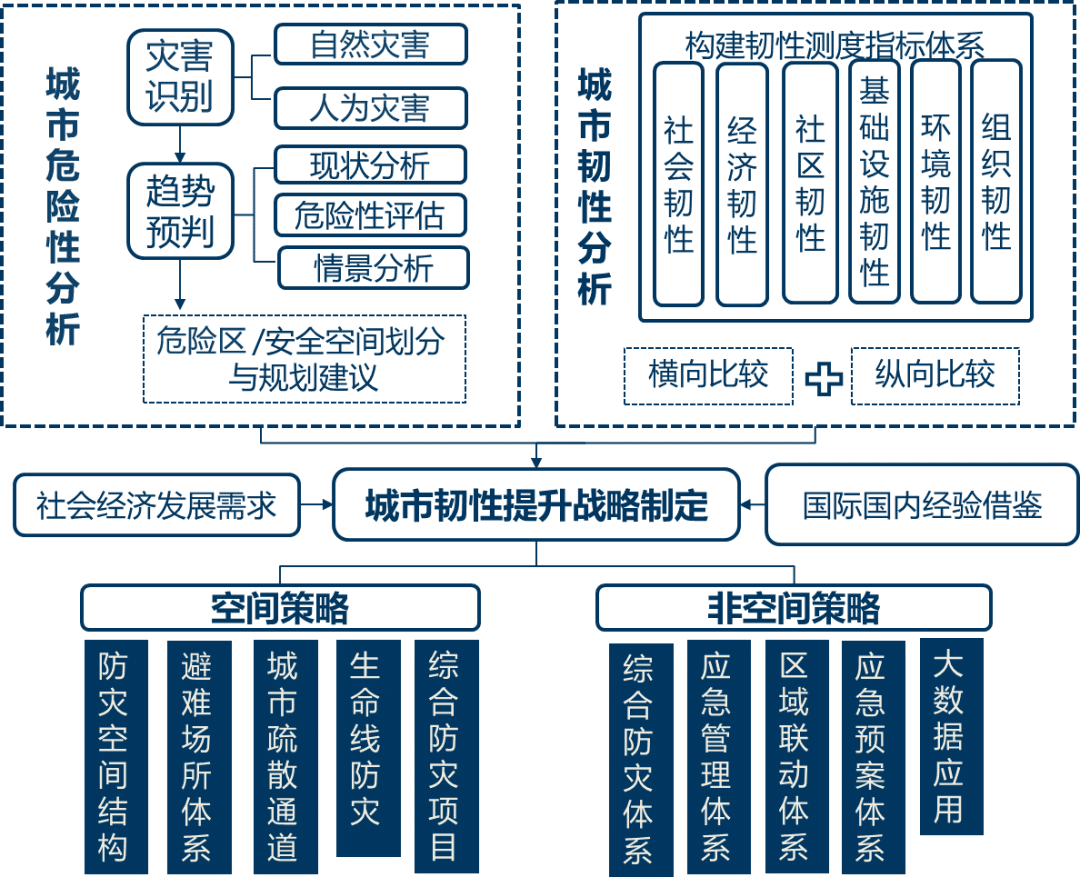

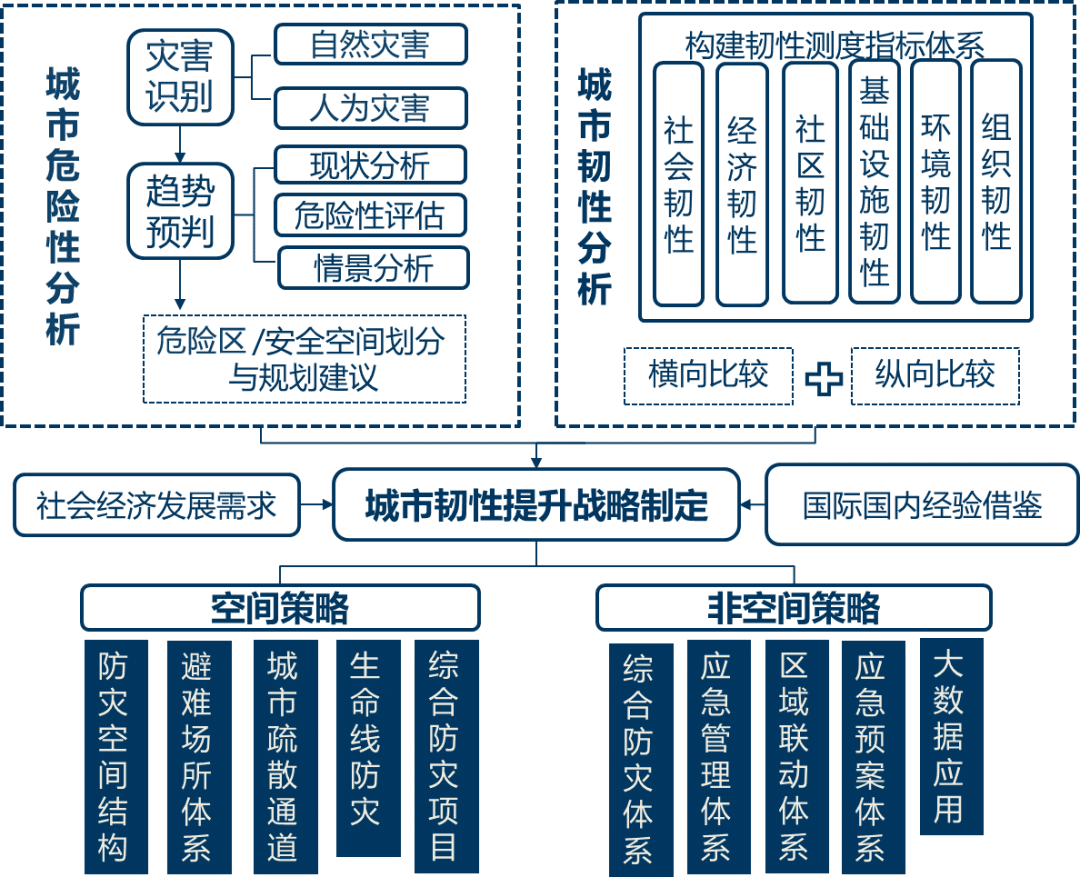

在新时代生态文明体制构建的背景下,城市规划建设应加快转变传统的固化理念,重新梳理空间规划体系,在规划中发挥超前思维,按照城市的空间性和非空间性需求,将韧性理念纳入各层级规划之中,建立起自上而下的韧性规划细则(图6),作为指导城市建设的重要导向,以培育适合空间治理和空间结构优化的新型城市规划理念[9]。

图6 城市综合防灾减灾(韧性)规划技术路线

资料来源:作者绘制

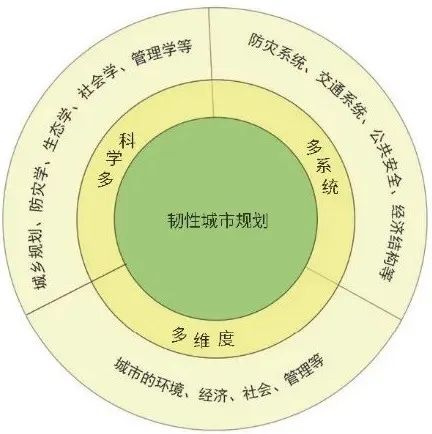

2.2 强化理论支撑,构建多学科交叉融合的韧性城市理论体系

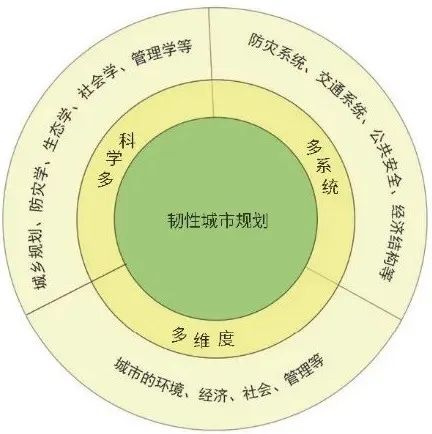

城市韧性研究涵盖了灾害学、地理信息科学、数学软件编程、空间规划学、生态学、公共管理学、公共卫生学、环境科学等学科领域,融合了不同学科的研究特色,并产生了一系列城市韧性研究成果。因此,应当从多学科交叉视角出发加强探讨,突破当前研究局限,创造性地研发出更适合新时代国土空间规划体系构建要求的韧性城市理论和技术方法,形成以多学科、多理论共同支撑的空间治理结构体系(图7)。

图7 韧性城市规划特征示意图

资料来源:参考文献[10]

2.3 制定长效方案,编制与国土空间规划体系相融合的综合防灾规划

为使总体规划中的防灾减灾目标得到落地,应将综合防灾规划纳入国土空间规划体系中的专项规划,形成与国土空间总体规划紧密衔接、相互协调并同步编制的综合防灾规划体系。同时,要清醒认识到,在经济社会发展过程中,灾害种类也在不断演化,不同层级、不同空间尺度的灾害类型及其主要灾害也会有所不同,因此在各层次规划编制过程中都应该明确主要灾种和主要内容,以确保规划的科学性和可操作性。

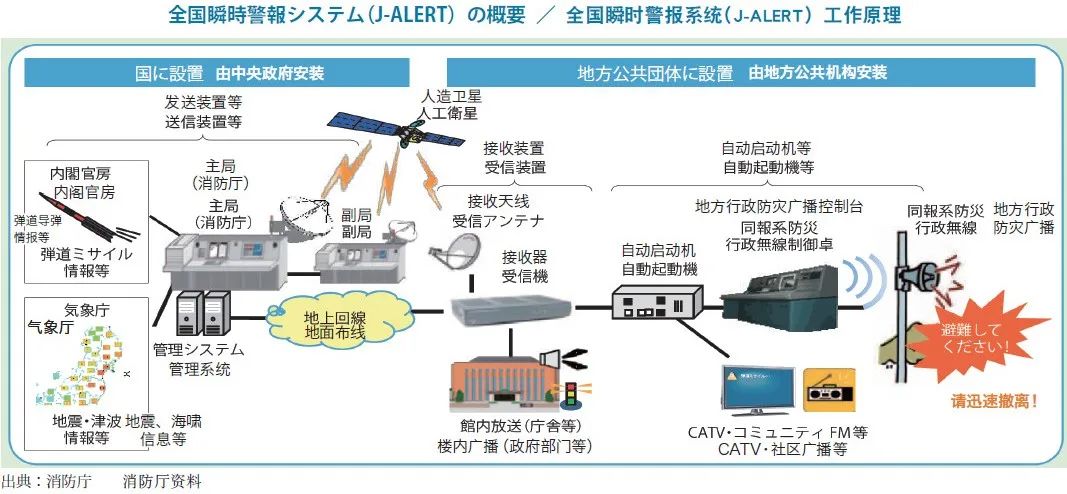

2.4 创新辅助工具,建立与智慧国土空间规划相匹配的防灾辅助平台

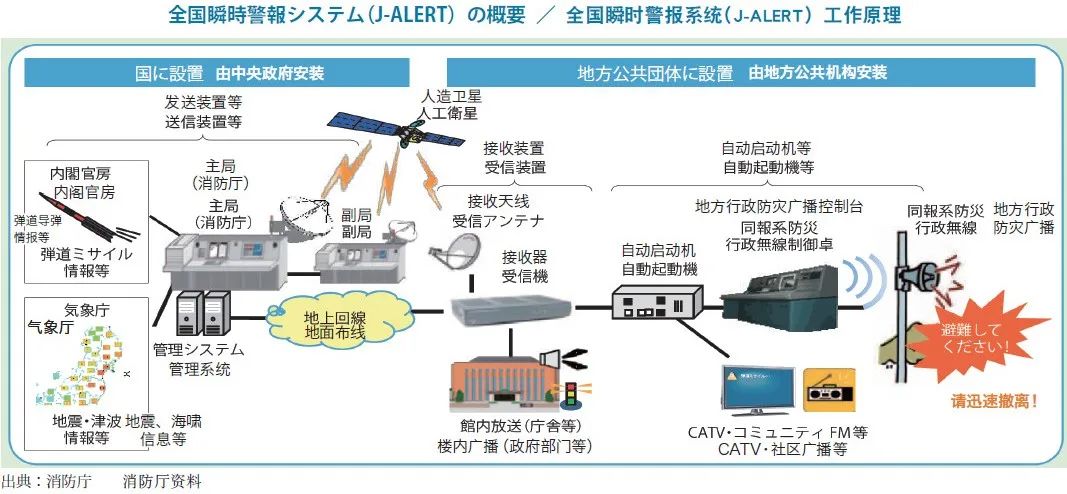

新技术开启解决传统规划问题新思路[11],为更好地打通灾前、灾中、灾后信息数据的互联互通,新时期城市需要顺应区域协同治理、联防联控、防灾减灾救灾资源共享和空间治理现代化的需求,加快构建出与智慧国土空间规划相匹配的数字化防灾辅助决策技术平台,使智能防灾系统对国土空间规划产生响应(图8)。

图8 日本全国瞬时预警系统示意图

资料来源:https://www.bousai.go.jp/jishin/eew/dai9kai/shiryo2.pdf

2.5 强化机理解析,实现城市韧性的动态模拟与决策预警的新突破

当前城市韧性研究已从理论探讨、定性描述逐渐走向定量、空间可视化和系统化模拟的研究阶段,未来可通过GIS、大数据、人工智能等技术加强城市韧性影响机理等研究,实现城市韧性研究从静态到动态、从过程到模式的转变,并在动态模拟、决策预警方面实现新突破,如建立基线标准对不同的城市与区域进行差异化的判别,对未来进行情景化模拟。

2.6 加强制度保障,健全法律法规体系和多部门协同机制

(1)建立健全法律法规体系

当下我国还没有一部综合性的防灾减灾法,导致各城市总体规划中的安全目标难以落实到具体地块。在机构改革和国土空间规划体系构建的大背景下,应当借鉴美国、日本、英国经验,加快编制适宜我国国情的基础性、综合性的防灾基本法,并根据新时代应急管理事业的发展要求加快修编《抗震防灾法》《防洪法》等,以明确综合防灾规划在国土空间规划体系中的法定地位。

(2)理顺行政管理体制

为全面提升灾害治理能力、完善灾害治理体系,应按照应急管理体制改革的要求,将执政为民的服务理念和意识与灾害行政管理的制度联系起来,建立起一套完整严密、科学规范、以人为本的灾害管理制度。应按照统筹安排、分步实施的原则,进一步明确中央政府和地方政府的应急指挥机构及其职责,构建出适宜我国国情的防灾行政管理体制。要依托法律法规不断健全社会组织、公民的基本责任,构建出具有中国特色的防灾减灾救灾管理体制。

2.7 创建示范城市,着力增强国家中心城市的空间韧性

(1)发挥典型城市示范引领作用

由于我国目前韧性城市的规划建设仍处于初期阶段,政策及制度建设仍不完善,因此各地区可充分发挥典型城市的辐射与带动作用,大胆尝试开展韧性城市的建设工作,例如:已入选“全球100个韧性城市”项目的义乌、德阳、海盐、黄石的韧性建设理念和举措可为其他城市作出表率。此外,各地区也应利用高端国际对话与合作平台,不断拓展城市在发展永续性、宜居性和降险减灾方面的创新引领作用。

(2)增强国家中心城市的空间韧性

作为资本、技术、人才、劳动力的聚集地以及灾害风险的高发地,国家中心城市要顺应国家治理现代化的需求,加快推进与城市外部建立多中心、网络化的空间结构,以分散、抑制和抵消外界压力施加的影响。此外,基础设施韧性的建设要有前瞻意识,以满足城市未来发展需求。

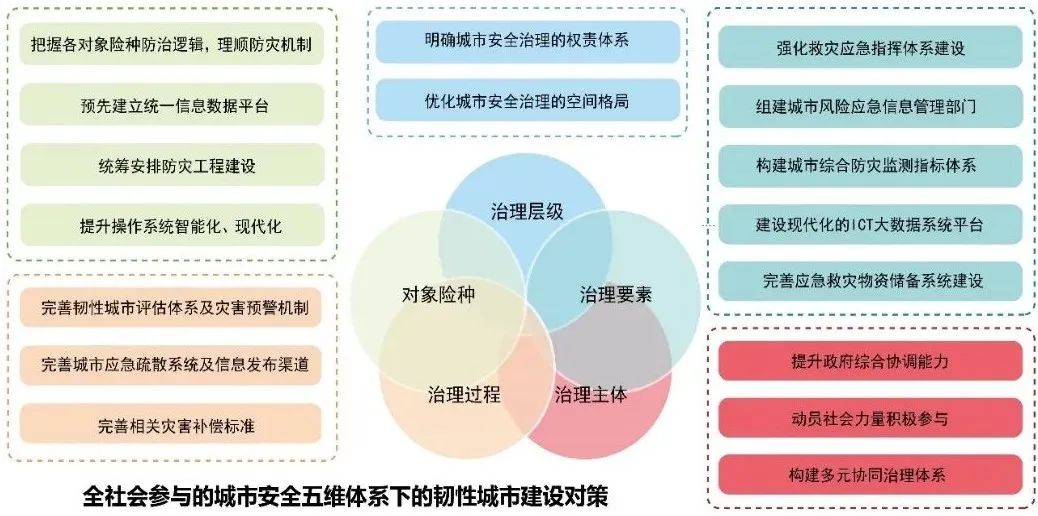

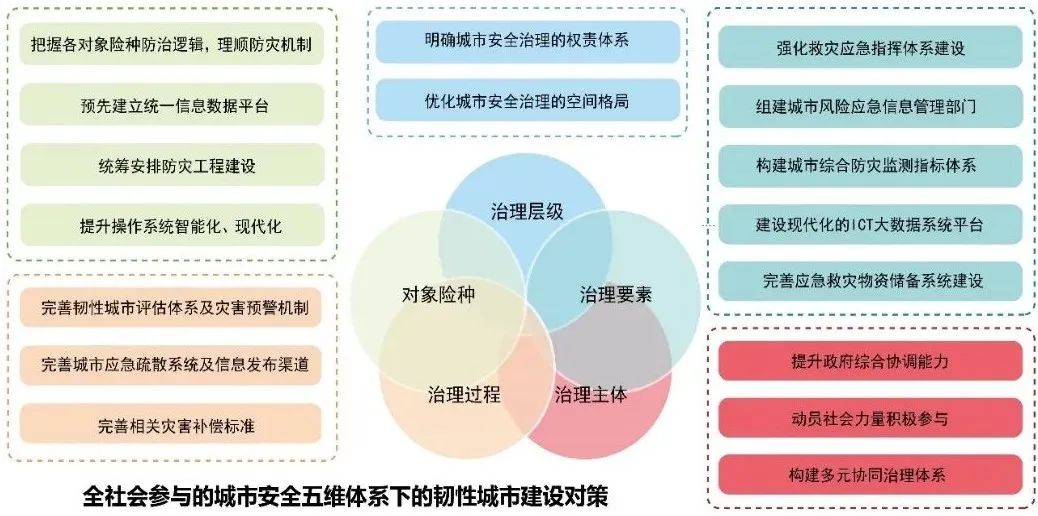

2.8 强化公众参与,提高城市治理能力和治理体系的现代化水平

将顶层设计与问计于民相结合已经成为韧性城市建设的关键环节,可有效提高政府、社会组织和居民在紧急情况下的存续、适应和协同发展的能力。在新形势下各级政府应当深入践行习近平总书记关于努力“两坚持、三转变”的防灾减灾新理念、新思路,加快推进基层应急管理的标准化建设和网格化管理,完善社区应急设施、配备专业应急人员,调动社区居民的主体作用,全面提升全民的安全意识(图9)。UPI

[1] 翟国方. 我国防灾减灾救灾与韧性城市规划建设[J]. 北京规划建设, 2018(2): 26-29.

[2] 翟国方. 新常态背景下的城市安全与防灾[EB/OL]. (2015-09-30)[2021-04-26]. http://www.planning.org.cn/solicity/view_news?id=679.

[3] 胡晓辉. 区域经济弹性研究述评及未来展望[J]. 外国经济与管理, 2012(8): 64-72.

[4] 翟国方, 黄唯. 开展韧性城市建设 让城市更安全宜居[J]. 城市与减灾, 2017(4): 5-9.

[5] 吴浩田, 翟国方. 韧性城市规划理论与方法及其在我国的应用——以合肥市市政设施韧性提升规划为例[J]. 上海城市规划, 2016(1): 19-25.

[6] 李国平, 杨艺. 国家中心城市的韧性城市建设研究[J]. 区域经济评论, 2021(1): 57-63.

[7] 韩自强. 加强风险治理,建设面向2035的安全韧性城市[N]. 中国应急管理报, 2021-01-23(003).

[8] 夏陈红, 翟国方. 基于智慧技术的综合防灾规划体系框架研究[J]. 规划师, 2021, 37(3): 13-21.

[9] 李彤玥. 韧性城市研究新进展[J]. 国际城市规划, 2017, 32(5): 15-25. DOI: 10.22217/upi.2015.284.

[10] 陈智乾, 胡剑双, 王华伟. 韧性城市规划理念融入国土空间规划体系的思考[J/OL]. 规划师, 2021(1): 72-76,92.

[11] 徐世武, 蔡玉梅, 张岩. 省级空间规划辅助决策系统的设计与实现[J]. 中国土地, 2018(4): 28-31.

[12] 宗珂, 翟国方. 以韧性城市规划助力防灾减灾救灾[J]. 防灾博览, 2022(1): 40-43.

作者:翟国方,南京大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师;南京大学城市安全发展研究中心主任

城市韧性:基于国际文献综述的概念解析

韧性城市:应对城市危机的新思路

韧性城市研究新进展

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 城市如何“韧性”(六 · 连载终)我国韧性城市建设现状与展望

规划问道

规划问道