改革开放成就了东莞外向型经济典范,但自2008年以来全球金融风暴与经济下滑使东莞外向型经济受到了严重影响,GDP增速持续下降、工厂关闭、劳动力外流等,均表明以传统加工生产为主导的“东莞模式”已经遇到了瓶颈,面对国内外经济产业新趋势,东莞亟需社会与经济转型的新思路。

“一带一路”倡议为珠三角城镇群面向国际开放提供了全新的发展机遇,珠三角城镇群凭借雄厚的国际经贸基础,增强国际型服务职能和培育创新能力,未来将持续承接与吸引国际生产资源要素集聚,并实现技术输出、制造输出和创新输出,推动珠三角从“世界工厂”走向“全球经济枢纽”。

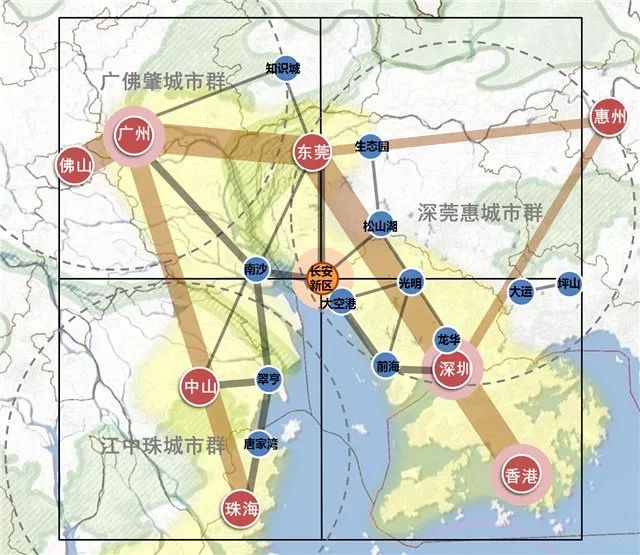

经济全球化带来的经济生产要素的外溢与流动,为珠三角城镇群网络发展带来了更多的发展机会,在区域重大交通设施互联互通的推动下,珠三角城市群将呈现网络化与极核化特征,战略性节点地区将可能异军突起,成为珠三角下一轮发展的新增长点,珠三角未来将呈现“再诸侯”的格局。

与珠江西岸地区相比,东岸加快筹划滨海地区发展更显紧迫,深莞两地目前建设用地已接近饱和,改变既有低水平蔓延式城市扩张模式需要选择新的节点空间,承接高端新兴城市功能。面对内生压力与外在机遇并存的局势,东莞不能坐守旁观,亟需在现有的空间格局中寻找并培育新的战略性节点,作为承载未来东莞社会经济持续发展的空间载体。因此,2009年东莞落子长安新区[1]的战略举措成为中盘行棋关键。

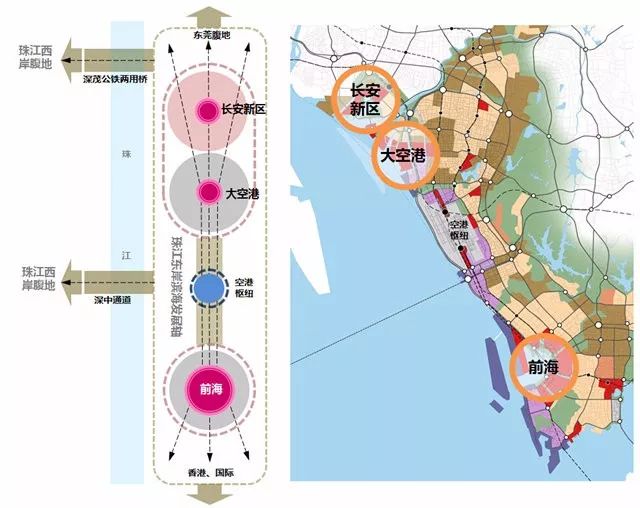

长安新区地处珠江口湾顶的交椅湾,为湾区天元[2]要穴。以交椅湾为核心的15公里半径范围内将集中三条过江通道、国际空港、海港及三大高铁站;新区东接深圳,西联南沙,北依虎门长安经济腹地,区位交通条件优越。

区域协同——内外联动

内

结构调整促进全域发展

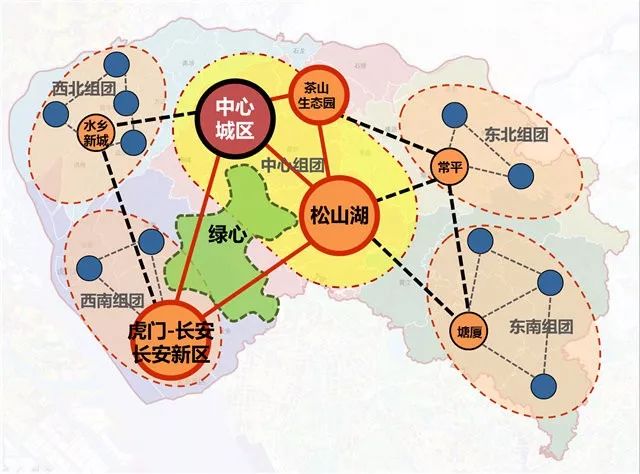

回顾东莞发展的历程,2001年启动的松山湖成为东莞第一代新城,促进了东莞科技产业功能的集聚与成长,确立了东莞“三位一体”的主城发展定位。2006年东莞生态园探索了传统发展模式向低碳节能和生态模式转型的可操作路径,并开启了海绵城市的先锋探索。两大战略性新区建设极大地推动了东莞新兴产业功能的培育与发展,为社会经济的双转型提供了有力支持。

应对湾区中盘棋局,长安滨海新区将与松山湖、生态园“三园联动”,依托良好的创新优势和产业基础,构建东莞中部创新走廊,沟通内陆腹地与湾区要塞,统筹沿线十镇资源,完善公共服务体系,以三大战略支点建构东莞中部脊梁,改变既有扁平化的空间结构,并促进东莞全域发展。

外

区域协同实现合作共赢

位于湾区核心的长安新区借地理之势,南北逢源,积极推动区域交通系统的协调与组织,依托穗莞深城际、深港西部快轨、深莞跨市轨道网主动承接深圳前海功能外溢。利用湾顶密集的跨江通道资源,以新区开放的合作平台全面推进珠江两岸的功能融合与联系,并借高铁、城际及高速系统向珠三角更广阔的经济腹地进行辐射。

东莞长安新区与深圳大空港新城一河之隔,两地填海开发计划密切关联,涉及到两市填海区空间形态、水动力、基础设施对接、生态环境保护、产业功能布局等一系列课题。参考深港落马洲河套地区的合作开发,我们积极探讨莞深两市在交椅湾填海区共同划定合作区,通过密切的共商共建将可能引发更远大的想象空间,为两市联合参与国际化竞争提供更广阔的发展平台。

特色先导——形意结合

形

以水营城塑造滨海水城形象

东莞松山湖以“科技共山水一色”为主题,围绕山、湖、林形成山水城共生的环境特色,东莞生态园以水生态经络修复与治理,塑造生态湿地景观。长安新区应立足本区临海的最突出环境特征,以实现滨海景观最大化为目标,构建独具魅力的滨海水城空间形象。

新区围绕海湾组织城市空间和功能布局,以港、城、湾协调发展为核心,塑造“一湾、两片、八区”的空间结构,环湾组织会展、旅游、商业、文化、办公、居住等功能,构筑多元复合的活力滨水岸线。以“滨海水城”为空间意向,在新城内塑造“湾、湖、河、渠、塘”等多种水系形态,突出不同尺度下的滨水场所特征。

意

临空生产服务业强化产业核心

未来高铁、城际轨道及高速的复合交通网络可把长安新区纳入深圳宝安空港经济辐射范围。参考韩国仁川利用空港优势发展自由经济区以及上海虹桥地区发展总部经济的成功经验,利用新区临空交通优势,以培育临空型服务业、高科技产业与战略性新兴产业为载体,共同构建要素高效流通、资源合作分享的区域创新网络,合理安排科技研发、总部办公、会展商贸等功能,促进并带动区域产业结构向高附加值方向发展,吸纳高端人才集聚,推动东莞由“加工-制造”转向“创造-服务”。

从2009年到2015年,长安新区从概念咨询到总体规划历时六年,是前海、南沙、横琴、大空港等以外我院持续跟踪珠三角湾区新城发展计划的又一规划实践。通过长安新区的研究,让我们有机会从湾区棋盘的视角思辨珠三角未来发展的关键性节点的战略价值,并结合东莞实际探寻战略节点新城的崛起路径,我们期待新一轮的湾区新城建设将继续助推珠三角城镇群迈向更具活力的世界级宜居湾区。

–

近期阅读

–

注释:

原文始发于微信公众号(城PLUS):从长安新区到东莞滨海新区的谋划

规划问道

规划问道