住房体系是支撑城市发展目标实现与战略实施的重要子系统,在提供民生保障的同时,起到调整人口结构、引导资源集聚的作用,是社会经济发展的重要基石。随着我国城镇化进程迈入新阶段,国家提出“房住不炒”“租购并举”“建立长效调控机制”等住房体系发展要求,但由于各个城市发展阶段与目标的差异,构建住房体系时需因城施策、在“以人民为中心”思想指导下采取差异化措施。

本文分析了柏林、新加坡、深圳三个典型城市通过“以人定居”策略构建住房体系的经验,以期为广州提供参考。

01

柏林:面向青年人口的多元租赁住房体系

柏林是德国的政治、文化、经济及交通中心,也是德国面积最大、人口最多的城市。然而,截止2018年底柏林登记人口共计365万,与1995年相比总人口增幅不足5%,且65岁以上人口占比高达19.2%。人口增速的缓慢和严重的老龄化现象使得提升人口聚集力、吸引年轻人口成为柏林城市发展的迫切需求。

基于此背景,柏林政府对住房价格进行严格管控,并实行鼓励租赁住房建设、租客友好的住房政策,通过减轻年轻就业人口的居住成本提升城市的人才吸引力。一方面,政府通过低息贷款和货币补贴调动私企、社会机构建设租赁住房的积极性,提供稳定、充足的长租房源。2019年,柏林由个人持有的住房占比仅为25.8%,六成以上的住房由私人企业主体、社会非营利性部门持有。另一方面,严格控制租金增幅、保护租客权益,并将租金管制与补贴挂钩。在激励与管控政策下,柏林租房率高达75.8%,建立了多元供给、租客友好的租赁住房体系。

柏林施普菲尔德修建的合作社住房

(来源:Berlin: the challenge of affordable

housing in a city of low-income tenants,

La Fabrique de la Cité)

02

新加坡:普惠大众的出售型公共住房体系

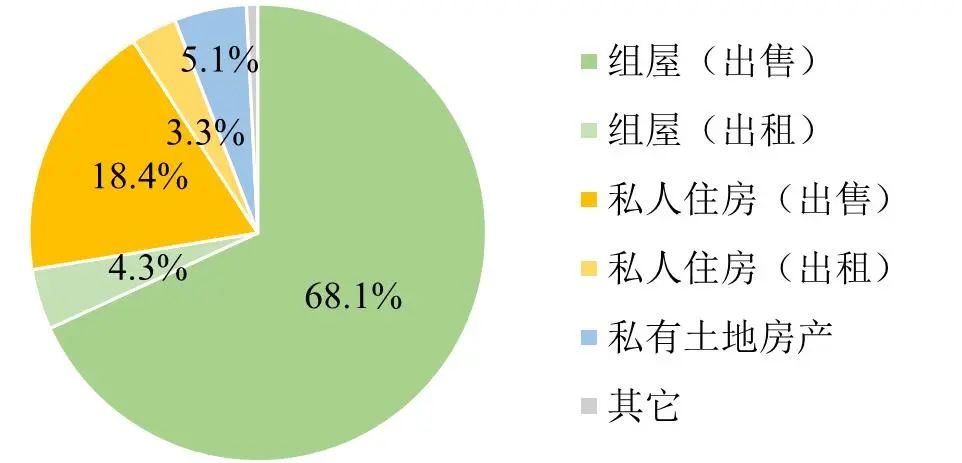

新加坡是一个总面积仅714.3km2的“城市国家”,面对高达7485人/km2的人口密度和多元混合的族裔结构,解决房荒、稳定民生是新加坡住房政策的首要目标。20世纪60年代,新加坡政府便设立“建屋发展局”全面负责大规模公共住房建设,并持续通过无偿供地、财政补贴等措施支持公共住房体系发展。在政府主导的住房体系下,新加坡存量住房总规模146.7万套,其中72.4%为公共住房“组屋”。81%以上的新加坡家庭均居住在“建屋发展局”所提供的公共住房中,形成了独特的“普惠型”公共住房福利体系。

新加坡的公共住房以出售的方式提供给公民。政府通过精细的管控政策维持公共住房福利性与流动性之间的平衡,并建立动态回访、闭环流通机制,从而促进公共住房资源配置的公平性和精准性。在政府主导下,新加坡形成了普惠化的出售型公共住房体系,住房自有率高达88.9%,被公认为“住有所居”的典范。

新加坡住房供给情况

(来源:作者自绘)

新加坡组屋

(来源:SkyVille@Dawson,

a public housing development

completed in 2015)

03

深圳:匹配人才、政企合作的住房保障体系

深圳以创新产业经济为主导,迫切需要提升创新人才吸引力。然而,早期“产业优先”的空间战略和大量城中村的生产性城镇化建设,导致了深圳有效住房供给不足、房价高企、住房保障体系落后等住房问题。2020年,深圳平均人口年龄为32.5岁,就业人口月薪资中位数5199元,房价中位数6.9万元/m2,悬殊的房价收入比对吸引年轻人才、提升创新创业活力形成了抑制。日益悬殊的房价收入比使具有“住房夹心层”特征的人才“望而却步”。

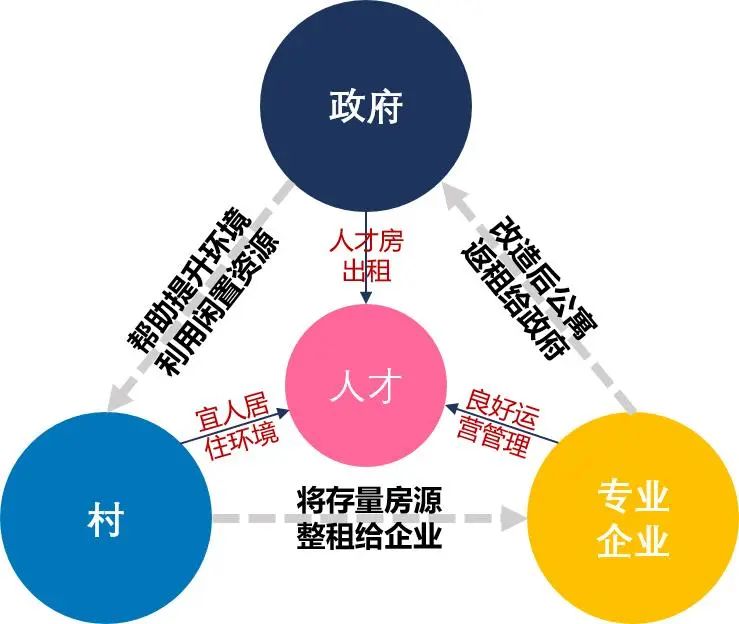

近年来,深圳不断完善面向人才的住房政策。2016年“13号文”将人才住房从保障住房体系中独立出来。2019年“深圳市人才住房建设标准”针对多层次人才类型及家庭结构制定差异化的产品标准。此外,深圳引入市场主体整体运营城市更新项目形成的租赁住房,以优化价格定向配租给经认定的人才,形成政企合作、定向匹配的人才住房供给模式。

深圳城中村向人才公寓改造中的三方合作模式

(来源:作者自绘)

深圳水围村人才公寓

——三方合作下的城中村向人才公寓改造案例

(来源:王晓勇)

04

对广州住房体系完善的经验启示

借鉴国内外典型城市的经验,建议广州可从供给目标、结构、渠道与公共资源配置四个维度推进“以人定居”策略,完善住房体系。

(1)面向多元人群,发展多层次、多产品住房供给体系

悠久历史和兼容并蓄的社会文化造就了广州复杂、多元的人口结构。2010-2020年,广州年净增常住人口近60万,满足新进人才的住房配套是支撑产业经济发展的关键。同时,2020年广州市65岁以上人口占比高达18.3%,保障老年人口等弱势群体的住房需求是稳定民生、落实“人民城市为人民”的重要举措。

基于支撑产业经济、保障社会民生的双重目标,广州未来需要面向多元人口结构,以“低端有保障、中端有市场、高端有供给”为思路,完善多层次、多产品的住房体系。

(2)“人-房-地”多维匹配,精准落实多层次住房体系

围绕匹配广州多元人群住房需求的目标,一方面结合人口动态监测、住房需求调研等,引导住房产品按需供给。另一方面结合国土空间“一张图”信息动态共享,运用增存并举、租购并举、国集并举等策略,统筹管理,挖掘存量土地与住房的供给潜力。通过人、房、地三个维度精准匹配,促进多层次、多产品住房体系的落地。

(3)落实政策激励,调动市场力量参与住房保障

改变住房市场与住房保障二元分隔的住房体系,建议落实政策激励,充分调动企业、人才住房专营机构等市场力量参与共有产权房、保障性租赁房、集体土地长租公寓等的建设与运营。一方面,通过税收减免、审批流程简化等,提升保障性住房项目的利润空间;另一方面,在居住用地出让环节设置专供用地、出让管控、地价优惠等前置引导。充分发挥市场主体的力量和市场配置作用,促进住房保障体系的有效构建与高效运行。

(4)从“兜底”到定向匹配,维持公共住房流动性

公共住房作为政府所掌握的的稀缺公共资源,是城市调整人口结构、促进高质量发展的重要抓手。然而,封闭、粗放的管理模式往往导致公共住房污名化、资源错配等问题。因此,在目标上建议转换“兜底”思维,实现公共住房与对城市产业经济发展的关键人才定向匹配;建立精细化管理机制,通过周期性验证资格、允许公共住房 “闭环”流动等措施,避免有限公共资源闲置、错配,实现公共住房资源的效益最大化。

|文图提供|

吴雅馨、陆子川

(区域规划设计所)

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):国内外城市“以人定居”住房体系构建的经验与启示

规划问道

规划问道