【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《德国空气引导通道概念与定位方法的历史衍化》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

双碳目标驱动下,我国城市通风廊道建设方兴未艾。在现行技术标准中,“空气引导通道”是定义“城市通风廊道”的核心术语。然而,对此术语释义的缺乏导致了对“城市通风廊道”概念的不充分定义,有关风廊建设的具体功用、风廊定位的工作性质等理论问题未得到阐明。这使得各地风廊规划极易陷入一刀切式“移植”现行技术框架的窠臼,难以保障实践成效。为应对各地复杂多样的地域条件,发展出更为开放、普适、可灵活拓展的城市通风廊道理论,有必要对“空气引导通道”这一概念核心作进一步探讨。

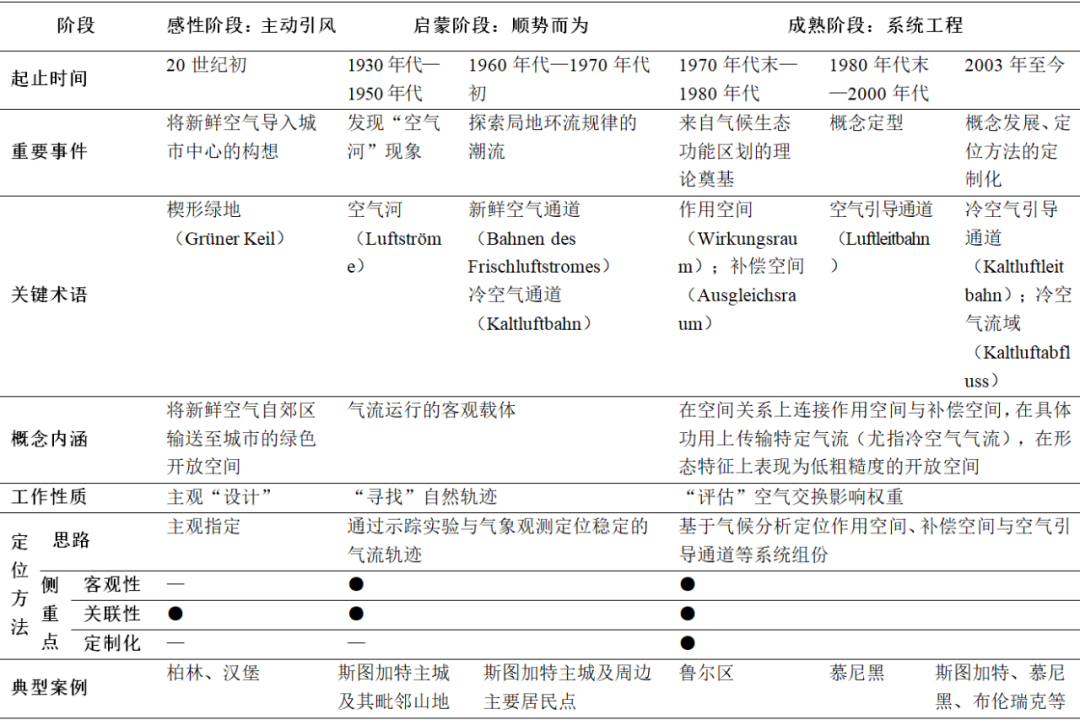

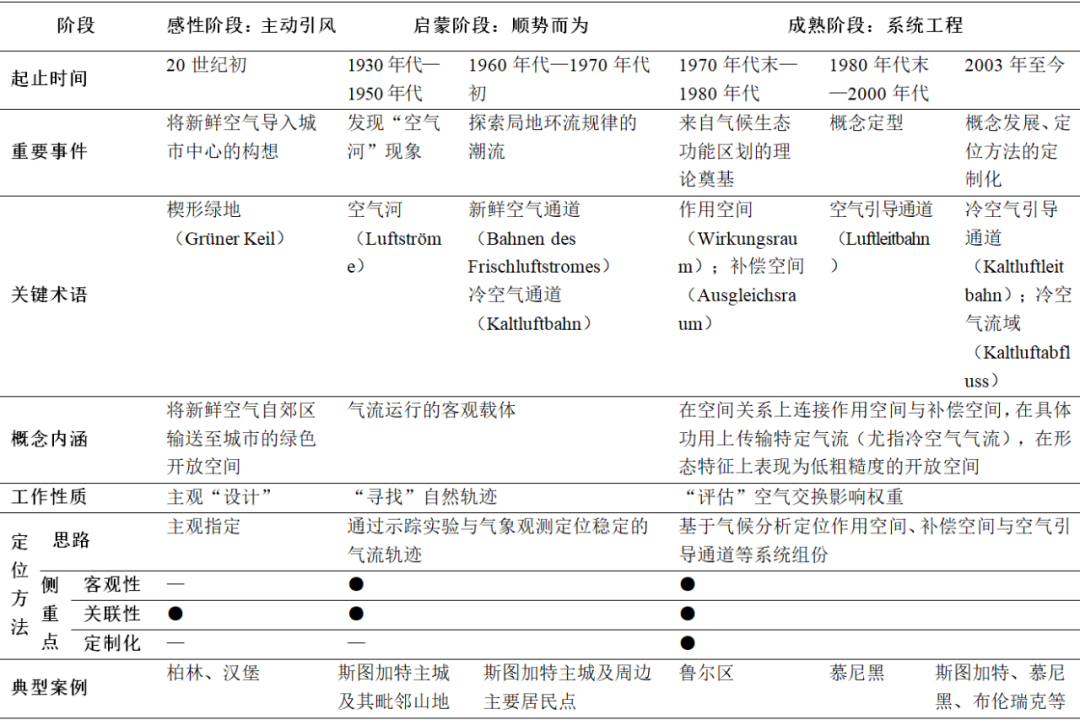

20世纪初以来,空气引导通道相关概念与定位方法在德国的长期实践中得以提出与发展,可将之分为三个阶段(表1)。

表1 德国空气引导通道的相关概念

注:●表示“强调”;—表示“不强调”。

早期,为应对工业化带来的城市空气卫生挑战,同时满足新兴中产阶层对新鲜空气与自然景观的迫切渴求,将郊区新鲜空气导入城市中心的朴素理念应运而生,构建“连通郊区与内城的绿色开放空间”被视为关键举措,楔形绿地因其优于环形绿地的“引风”效果成为主要规划措施[1-3]。但是,由于尚缺乏城市气候方面的科学认知,相关规划工作仍属主观设计范畴。

二战及战后初期,气象学家的规划参与促使以山谷地区“空气河”为代表的空气交换现象被用以改善城市通风。此后,新鲜空气通道、冷空气通道得到初步认识与识别,通道定位工作逐渐摆脱对主观设计的依赖,转而将城郊之间“特定气流”及其“客观载体”的追踪定位作为此时城市通风的核心。然而鉴于地理条件差异,并非所有地区存在稳定的“空气河”资源,相关理论的普适性发展迫在眉睫。

1970年代末之后,城市气候优化成为系统工程,更具普适意义的空气引导通道建设理论得到发展。一方面,克雷斯(R. Kress)从系统论的角度阐明了“空气河”现象背后的局地环流本质,即作用空间与补偿空间在热压或重力作用下的空气交换[4],由此山谷地区的空气河利用经验得以普及各类地区,气候分析与形态管控对象也不再局限于特定气流及其流经区域,更囊括了气团生成及其终端作用区域。另一方面,梅耶(H. Mayer)首次从性质、关系、功用等多个角度全面定义了“空气引导通道”概念并初步明确了通道定位的标准,使得定位工作的重心开始从对特定气流运行轨迹的观测“寻找”转向依托城市气候分析的下垫面空气交换影响“评估”[5]。此后该概念在德国各地的实践中不断获得地域化拓展与细分[6],并推动了定位方法的定制化升级,即在“评估”的基础上增加了对地方气候问题与关键资源的“判断”。

综上,通过梳理空气引导通道从萌芽、定型到地域化拓展的历史进程可以发现,该概念的衍化历程呈现出“科学化、全面化、细分化”的特点;相应地,其定位方法的衍化呈现出对“客观性、关联性、定制化”的侧重。最终,笔者基于上述研究,对空气引导通道的中文释义提出设想,并对我国城市通风廊道的理论发展与建设实践提出展望。UPI

[1] DUEMPELMANN S. Creating order with nature[J]. Planning perspectives, 2009, 24(2): 143-173.

[2] GEERTSE M. Defining the universal city[D]. Amsterdam: Vrije University Amsterdam, 2012.

[3] AITKEN R J C. Loudon and the diffusion of useful knowledge[J]. Australian garden history, 1992, 4(1): 6-7.

[4] KRESS R. Regionale Luftaustauschprozesse und ihre Bedeutung fǜr die Räumliche planung[M]. Dortmund: Institut fur Umweltschutz der Universitat Dortmund, 1979.

[5] MAYER H. MATZARAKIS A. Stadtklimarelevante Luftströmungen im Münchener Stadtgebiet (STADTLUFT)[R]. München: Bioklimatologie und Angewandte Meteorologie der Universität München, 1992.

[6] GRUNWALD L, KOSSMANN M, WEBER S. Mapping urban cold-air paths in a Central European city using numerical modelling and geospatial analysis[J]. Urban climate, 2019, 29, Article 100503.

作者:宋代风,博士,厦门大学建筑与土木工程学院,副教授

沈小洁,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生。shenxj@stu.xmu.edu.cn

刘姝宇(通信作者),博士,厦门大学建筑与土木工程学院,副教授。liu_shuyu@msn.com

延伸阅读

改善高密度城市区域通风的城市形态优化策略研究——以香港新界大埔墟为例

『城市研究经典文献』道路和道路的主要生态影响

“阳光包络面”研究及其应用综述

编辑 | 王 枫

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 德国空气引导通道概念与定位方法的历史衍化【抢先版】